Матрос котенка не обидит: памяти Александра Еременко

Архивное биографическое интервью с поэтом

Я родился в 1950 году на Алтае, лесостепном Алтае. Природа там, где горы, на Кавказе, в Гаграх, Горном Алтае, слишком живописная. Там, где вырос я, были легкие холмы, рощи сосновые, березовые — очень своеобразная красота, не бросающаяся в глаза. Родился я в деревне, жил в рабочем поселке, через который проходила железная дорога, и обстановка там была не такая как в деревне, патриархальная, там немного несло всяческим криминалом, потому что в подобных местах всегда крутится такой народец. Я там научился и в карты играть, и в монеты, и в пристеночки, и в котлы, и все прочее. Там я закончил школу, десять классов. В поселке был один малюсенький заводик, были парочка строительных предприятий, так называемые передвижные механизированные колонны — они ездили по всему краю и строили дома, какие-то промышленные объекты незначительные, там мало народу жило. Родители мои, как шутил отец, из «середняков», чисто крестьянского происхождения. Дед устанавливал там советскую власть, был председателем коммуны, старший его сын, Николай Еременко, командовал партизанским отрядом — такие вот «медведи» (помните фильм «Никто не хотел умирать»?), их несколько человек было, они устанавливали советскую власть на Алтае. А брат его остался на Украине, куда ему переться? Он служил в охранке. Вот так судьба распорядилась... Кстати, актер Николай Еременко-старший доводится мне ни много ни мало двоюродным братом. Но это мы, сибирская моя родня, потом выяснили, сопоставив факты. А сам дед приехал по столыпинской реформе, когда из-под Чернигова его занесло на Алтай — там они осели и в общем неплохо жили на новых землях. Когда пошел процесс создания первых коммун, согнали весь скот, курей и все прочее, через два года кто был бедняком — снова стал бедняком, а кто был нормальным хозяином — у них снова было все. Дед организовал маслобойню, и масло, представляете, с его маслобойни шло на экспорт. Он был человек строгих нравственных правил, даже от отца я никогда мата не слышал, и сам не ругаюсь. Потом отец сменил социальный статус, переехал в город — наверное, напрасно. Работал, а потом на год залетел в тюрьму, потому что потратил казенные деньги, судьба его пошла наперекосяк, исключили из партии, для него это трагедия была страшная. Мать тоже из простых, из служащих. Была такая прослойка, которая и не интеллигенция, и не рабочие — так называемые служащие, все, кто сидел по конторам, бухгалтеры, кассиры.

Мы с моим другом Михаилом Коновальчуком читали все, что только можно было достать в двух библиотеках, и, когда перешли на Джека Лондона, — прочитали от корки до корки, даже «Люди бездны», про лондонские трущобы, где беднота всякая описана, не приключения какие-то, прочитать это мог только фанатик. Дочитались Джека Лондона до такого безумия, что почти сразу после школы (я успел проработать в местной редакции около полутора месяцев и немножко на стройке) мы рванули — чуть ли не сбежали, родители не пускали — прямо в Бодайбо, мыть золото. До самого Бодайбо мы не доехали, доехали до Абакана, там вышли, и на нас местное хулиганье насело, выманили деньги, хотели нас пощипать чуть-чуть. Но после бутылки водки сказали нам, что незачем так далеко ехать, есть еще один прииск — так называемый Арадан, это в сторону Тувинской АССР. Мы сели на автобус и поехали туда, автобус, икарус огромный, идет туда по серпантину 12 часов через Саяны. Арадан мы проспали, проснулись в столице, городе Кызыле. Там пошарахались, переночевали на вокзале пару раз, а потом каким-то чудом устроились на стройку — у меня была уже строительная специальность, поработали там чуть-чуть. Потом друг устроился в геологоразведку, тут мы с ним и расстались. Я работал в Красноярском крае на стройке (я там уши отморозил, там была самая низкая температура из тех, что я видел — минус сорок шесть), пока меня не призвали на флот.

Я как романтик хотел пойти служить на остров Даманский — тогда был конфликт с китайцами как раз. Остров посредине Амура, китайцы со своей стороны предъявили на него претензии. На заставе был настоящий бой. Дело происходило зимой, подоспевшие знаменитые «Катюши» подтянулись на Даманский, дали два залпа — один позади наступавших китайцев, а второй впереди, обрезали, и они все утонули. Несколько человек погибли, трем дали Героев Советского Союза, они против огромной толпы выступали, их там было двадцать человек на заставе. Но на призывном пункте мне сказали: вы не комсомолец, вам туда нельзя, а на флот хотите? А я знал, что Коновальчук уже где-то на флоте служит, и согласился. Там было человек пять призывников из поселка, где я работал, — наши дела на сборном пункте потеряли, и можно было запросто сачкануть, уйти в другое место. Я посмотрел на сухопутных офицеров, а потом приехали так называемые покупатели с флота — у матросов всех гвардейские ленты, пистолеты у офицеров на ремешках болтаются у колена, а как они небрежно и с достоинством отдавали честь!.. Я просто «купился» мгновенно. Как представил, что мне придётся два года портянки наматывать... В общем я тех пятерых тоже уговорил на флот пойти.

Александр Еременко. Добавление к сопромату: Стихи. — М.: Правда, 1990

Александр Еременко. Добавление к сопромату: Стихи. — М.: Правда, 1990

Так я попал на остров Русский, там полгода отслужил. Вообще все три года, что я служил, жизнь была не мед: поднимаешься в шесть часов, умываешься холодной водой и вперед, но зато там было весело. И подраться приходилось с «годками». Одному негодяю миску с супом ввертел прямо в харю. А через некоторое время выяснилось, что именно он «стучал» из нашего кубрика. Сейчас бы я, конечно, не вынес, это только на молодом энтузиазме проходит нормально. Потом меня потянуло еще дальше, и я завербовался на Камчатку, на путину рыбу ловить. Мы ходили на сейнере, ловили очень много рыбы — я там за одну путину заработал много денег, больше пяти тысяч, и был очень доволен. Правда, это случилось только на второй год, потому что в первый год устроиться на хорошее место очень трудно. Я там и красную рыбу ловил на неводе, и навагу, и рыбообработкой занимался — в общем, все, что там есть, за два года увидел. Один раз прямо на моих глазах судно разбилось, трагедия: стали заходить в устье, шторм был, а у них не хватало сто центнеров до плана, и они решили зайти из моря в речку. Шторм, течение в одну сторону, волны с другой стороны, и их перевернуло. Целый месяц находили тела то тут, то там. В другой раз мы были на обработке на берегу, ждали селедку, а рыболовный сейнер входил в реку, и его развернуло лагом и стало валять, развернуло на мели. Кэп наверху, а вся команда, шестнадцать человек, зюзьгами рыбу за борт шуруют, чтобы разгрузить судно, и наконец вошли, встали. На наших глазах шестнадцать человек борются за жизнь, а ничего не сделать, до них триста метров, только стоим и смотрим обалдевшие всей бригадой.

Потом я решил ехать поступать в мореходное училище в Питер. Пришел с увольнением — Лузин, заместитель директора артели, спрашивает: куда? Так и так, в мореходку. Он мне говорит: только ты, Саша, учти — кто один раз побывал на Камчатке, обязательно захочет вернуться. Я поехал в Питер и опоздал к набору — приехал сразу с вокзала в училище, но мне сказали, что набор окончен. Если бы я приехал на две недели раньше, моя судьба развивалась бы совершенно иначе, я бы сейчас был капитан дальнего плавания на пенсии. Что делать — непонятно. Приперся на вокзал перекантоваться ночь, стою трезвый, чистый, с газеткой. А у меня были крашеные волосы — на флоте все красили от безделья. Вдруг смотрю, появляется наряд милиции, так окинули взглядом зал — и сразу ко мне. Хоп, документы, все прочее. Я говорю: вот документы, только сегодня прилетел, билет еще целый. Они говорят: тут чемодан украли. Я: что, похоже, что я чемодан какой-то украл? Они: придется пройти. Мурыжили всю ночь, всякую ерунду спрашивали. Я им говорю: дайте карандаш и лист бумаги, я вам сейчас чистосердечное признание напишу, и написал заявление по форме: я, такой-то такой-то, утверждаю, что чемодан украл не кто иной, как — и фамилию и имя капитана, который меня допрашивал. Он посмотрел, понял, что у меня уже нервы сдают, и говорит: тебе с твоей биографией надо идти в порт устраиваться, там дается сразу общежитие, пойдешь туда часикам к десяти и в один день устроишься. Вот так еще раз моя судьба повернулась. Я говорю: так с этого и надо было начинать, чего вы мне пудрили мозги-то. Он говорит: ладно-ладно, иди.

Я устроился в порт и там поработал докером — мне там такой диплом выдали, красный, огромный, докера, простого грузчика, больше, чем у капитана дальнего плавания, солидную такую ксиву выдавали. Работал я там и сильно затосковал. Стихи я, конечно, кое-какие пописывал, но никаких знакомых у меня там не было. Решил заняться самообразованием, купил десять томов «Всемирной истории», заплатил сорок рублей, огромные деньги. Снял комнату, съехал из общежития и стал заниматься, пишущую машинку взял напрокат. И все бы ничего, но не было ни одного знакомого — хоть бы один писателишка какой-нибудь был. А мой друг в это время закончил первый курс педагогического института в Хабаровске, и ему тоже взгрустнулось — мы переписывались, он сказал, что надо перебираться в Европу, и переехал в Вязьму. Я тоже решил туда съездить, посмотреть, что там. Я взял «Всемирную историю», поехал в общежитие, под дверь приятелю, с которым жил, подсунул заявление о том, что я увольняюсь, чтобы он передал в контору, сел на поезд и уехал. Денег у меня было около четырех тысяч, я их как дурак держал часть в кармане, а часть в портфеле, у меня был такой портфель дутый, старого образца. Набрал полный портфель портвейна, чтобы как приеду к Коновальчуку — сразу со всем готовым. А время до отъезда было, зашел рядом в пивной бар, там большой стол, сидят какие-то люди незнакомые. Напротив меня человек толкает речугу: у меня жена — научный работник, а я прожигаю жизнь по барам. А мне скучно одному, я ему и говорю через стол: а портвейна выпьете? Он посмотрел на меня выпученными глазами, они там пиво пьют на последние. В общем, портвейн весь туда и ушел. Портфель стоял у меня в ногах, а за столом было человек восемь, и все местные, одна компания. Пошевелил я ногой — портфеля нет. Думаю, во дела. Если бы я был чуть потрезвее, я бы занервничал, стал кричать «где мой портфель» и так далее, если бы был попьянее, тоже вел бы себя неправильно. Но у меня хватило ума просто ближайшему, кто сидел рядом со мной, сказать: считаю до десяти, и чтобы портфель мой стоял на месте. Они не понимают, что это за человек — так себя ведет, всех угощает, не очкует, а у него портфель увели, просто передали под столом и всё. Через полминуты пошевелил ногой — портфель стоит, но не станешь же проверять, успели ли они деньги вытащить. Я распрощался со всеми чуть ли не за руку, выхожу, открываю — бах, на месте деньги. Я пошел, купил еще один портфель портвейна, сел в поезд и поехал. Приехал я на Ленинградский вокзал, а в Вязьму надо было ехать с Белорусского. Я человек упакованный, деньги есть, а надо портфель тащить и «Всемирную историю» — дождался носильщика, налил ему сразу стакан портвейна, говорю, мол, так и так, первый раз в Москве. А он говорит: тебе сейчас надо на стоянку такси, доедешь до Белорусского, а билет мне только закомпостировать надо было. Как сейчас помню, я на этой тележке, обложенный с двух сторон томами «Всемирной истории», подъезжаю к таксисту. Я плоховато себя контролировал, меня мог таксист этот сто раз обобрать — я проснулся уже в поезде, еду в Вязьму и понимаю: он сам закомпостировал мне билет, отвел прямо в вагон, показал место и уложил меня. Сейчас такое невозможно по определению

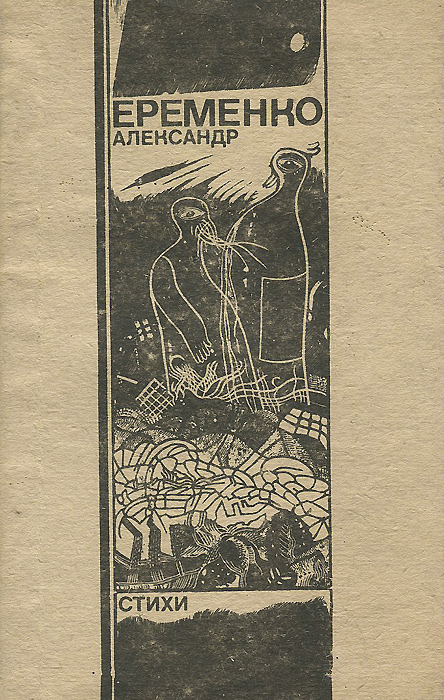

Александр Еременко. Стихи. — М.: ИМА-пресс, 1991

Александр Еременко. Стихи. — М.: ИМА-пресс, 1991

Я приехал в Вязьму, разбудил Коновальчука. У меня с собой еще была бутылка арманьяка коллекционного, он стоил двадцать пять рублей тогда. Хозяева меня в квартиру пустили, я спрашиваю — где Миша, мне показывают комнату, он спит лежит на спине с открытым ртом. Ну я думаю — гулять так гулять, открыл пробочку и влил туда. Он проснулся от того, что ему в глотку, привыкшую к черт знает каким суррогатам, вливается чистейший французский арманьяк. Поперхнулся, проснулся, глаза выпучил. Чего, говорит, приехал? Приехал, говорю. Там я устроился на хлебозавод, работаю себе спокойненько, живу то в гостинице, то где-то еще, а Коновальчук — провокатор, ни слова мне не говоря, собрал все мои рукописи, напечатал (его жена работала машинисткой в какой-то конторе) и отправил в Литинститут. Мне пришел вызов. Один раз я посылал с флота, но куда, даже если бы я получил вызов... А здесь — вот. Коновальчук говорит: там в этом году набирает семинар Александр Алексеевич Михайлов, у тебя единственный шанс, потому что он, как Миша выразился, «из стана Вознесенского». А Вознесенский был тогда такой сомнительной фигурой, никакой еще не лауреат госпремии, авангардист, выездной человек — Михайлов написал о нем книгу, монографию, когда его костерили по всем газетам. Ну я говорю ладно, что уж теперь. А оставалась всего пара месяцев до вступительных экзаменов. А у меня за эти годы всё из башки вылетело, так что я таскал мешки, а в паузах читал учебники. Еще мне надо было характеристику с места работы взять. Я пошел к директору, хорошей женщине. Я паренек был непьющий, ну она и написала характеристику, там была одна смешная фраза (она же не представляла, что такое Литинститут) — она все хорошие слова написала и прибавила: очень много читает, даже в свободное от работы время. Стал я поступать на дневное отделение и не добрал одного балла, по немецкому получил три, а надо было четыре. Пришлось идти на заочное, а работать устроился по лимиту кочегаром, мне дали комнату. Был такой смешной эпизод: я одного парня пристроил — приехал из Одессы Вася Чубарь, восемь кровей там понамешано, греческая, украинская, еврейская. Я помог ему устроиться в ЖЭК. Начильник ЖЭКа спросил: скажи мне только, он пьет? Я говорю: один из моих знакомых, который вообще в рот не берет принципиально. Он говорит: ну пусть работает. Проходит какое-то время, и началась эта волна, когда евреев начали выпускать очень активно, и Чубарь решил уехать. Летом котельная не работает, я сижу в диспетчерской, диспетчерю — влетает Вайнберг, начальник, и говорит: кого ты мне пристроил? В этом РЖУ шестнадцать ЖЭКов, я — единственный еврей, и теперь он эмигрирует в Израиль, а я должен ему писать характеристику! Ты меня подставил. Он одновременно хохочет, хороший был мужик. Я ему говорю: вы его переведите в смежное РЖУ, пусть они ему там пишут характеристику, он говорит: да, это мысль, и убежал. Вася Чубарь показывал мне акт о сожжении комсомольского билета, вот так все это оформлялось — на его глазах сжигают билет и составляют акт.

Учился я на заочном, а на заочном можно было москвичам посещать дневные творческие семинары, и я ходил к Михайлову. Потом мне пришлось надолго бросить институт по странной причине: у меня был по котельной приятель, Саша, мы вместе работали, и он мне как-то дал почитать пару оккультных и буддийских книг. Я в это дело сразу въехал. Один раз он мне приволок классический труд по дзен-буддизму, «Основы дзен-буддизма» Тэйтаро Судзуки. Он знал что я учусь в Литинституте. И как то спросил, а кто, на твой взгляд, лучший поэт, ну из русскоязычных, современных. Я говорю, на мой вкус — Бродский, а сам думаю, откуда ему знать. А он вдруг достаёт из карманов книгу «Остановка в пустыне» Бродского. Впору чокнуться точно или заболеть бытовым мистицизмом. Это ж был 1975 год. Кто-то ему из-за границы умудрился приволочь. Я брал с собой на работу пишущую машинку, чтобы контрольные писать к сессии, а когда начал читать Судзуки — плюнул на контрольные и начал перепечатывать книгу для себя. Книжка была самиздатовская, такого рода литература в основном из Украины шла к нам. Я ведь приехал олух олухом, таких городов, как Москва, даже и не видел — Саша, хоть и был моложе меня, все время, что я с ним работал, вел меня по этой теме. Я благодаря ему и Блаватскую прочел, и Гурджиева, и все-все-все. Потом я понял, что проводил он меня очень культурно, не просто обрушил на меня информацию — сначала эти книжки, потом эти, и каждый раз, когда он менял меня на вахте, у нас были беседы. Много всего было разного потом, всякие оккультные друзья, чего я только не насмотрелся! Ходил в одну секцию, они хатха-йогой занимались, но вскоре ушел оттуда. Известных людей там не было, это была такая самодеятельность, группы, которые стихийно сколачивались. Но я и не пытался активно на кого-то выходить, чего-то там искать. В 1976 году я пришел к декану заочного отделения и сказал: хочу или забрать документы, или взять академический отпуск. Ну он говорит, вы подумайте, документы я пока вам не буду отдавать, если хотите — идите в академический отпуск, имеете право, вы первый курс закончили. И я ушел.

Александр Еременко. Инварианты. — Екатеринбург, 1997

Александр Еременко. Инварианты. — Екатеринбург, 1997

Года три я пропустил и не учился. Потом действительно, как и говорил Лузин, я заскучал и подумал, махну-ка я на Камчатку. А тогда еще была советская власть, это сейчас везде свободный въезд по стране, — требовался вызов. Чтобы из Москвы получить вызов, на Камчатке обсуждались кандидатуры — предлагает начальник, он авторитетный человек, кавалер ордена Трудового, мою кандидатуру, ее одобряют, я получаю официальный вызов и могу с ним ехать в аэропорт и покупать билет. Но тут случились другие события, потом свадьба... Я метнулся туда потом, по другому случаю, трагическому, — у меня там погиб брат, который по моим стопам пошел на флот, он моложе меня на пять лет был. Погиб, переходил бухту и провалился под лед, а лед уже подтаял, не рассчитал. Его выкинуло где-то через месяц, как раз я приехал по вызову. При мне его нашли, удалось хотя бы лично похоронить. Потом я восстановился в институте, стал ходить на все эти сессии, а не закончил я институт по очень смешной причине. Там сначала защищается диплом, а потом сдаются госэкзамены. Диплом я защитил на отлично, а на госах я получил два балла по научному коммунизму. Я все пытался взять себя в руки, брал эту книгу — думаю, надо подготовиться, но это же схоластика полнейшая, первую страницу я осиливал, а дальше... Перед экзаменом мне приятель дал почитать книгу «Социализм» Шафаревича, друга Солженицына. Книга уникальная — социализм там рассматривается как глобальная система в философском смысле, обсуждается множество вещей там... Мне достался вопрос дикий: «Социалистический образ жизни». Ну вот что можно сказать? Ну и постепенно меня на Шафаревича понесло, я рассказывал социалистический образ жизни, с точки зрения Шафаревича, и приводил такие примеры... Они просто покивали, и все. Потом объявляют — одну двойку получила девочка из Татарстана, одну девочка из Дагестана, и я, не самый глупый, продвинутый ученик. Так мое образование и закончилось. Потом, когда пошли все эти изменения и в Литературном институте новые веяния, мне предлагали этот предмет убрать и заменить историей философии, чтобы я сдал и получил диплом. Но в те времена уже не очень этот диплом и нужен был кому-то, тем более всегда можно было сказать, что я курс обучения прошел и дипломированным специалистом являюсь. Диплом этот в те времена давал определенный престиж — таких вузов было всего два в мире, один у нас, один в ГДР, и считалось, что, пройдя Литинститут, человек какой-то статус приобретает, а если хорошо себя ведет, то можно и в Союз писателей вступить.

После института я женился, работал, прописка у меня была временная, подмосковная. Потом второй раз женился, получил московскую прописку, устроился в научно-исследовательский институт работать, я там работал на множительной технике, машина называлась ЭРА, гигантского размера. Там проявка листов делалась в каком-то ацетоновом растворе, это наше советское изобретение. Тайком от начальства мы там всякие книжки печатали. Существовала такая организация — Профком литераторов, туда принимали тех, кто не член Союза писателей, чтобы с гонорарами нормально печататься. Я туда вступил, это давало право официально нигде не работать, и я с тех пор жил как свободный художник. Мы туда вступили всей честной компанией — я, Парщиков и Жданов, чтобы можно было не служить. Мы с ними познакомились так. С Парщиковым мы попали в один семинар — у него не хватало рабочего стажа, и ему как-то удалось договориться, что он будет ходить на семинар к Михайлову, а на следующий год поступит, и он так и сделал. Парщиков познакомил меня со Ждановым. Жданов учился на журфаке МГУ, какой-то у него получился там конфликт, и он уехал к себе на родину, он тоже с Алтая. Там он получил высшее образование. Парщиков дал мне его стихи почитать — таких стихов я, конечно, не читал: так, как Жданов и Парщиков, никто не писал тогда. Мы договорились с Иваном встретиться в Тушино напротив кинотеатра «Метеор». Подъезжает автобус. По его стихам я представлял себе субтильного мальчика в очочках, а тут смотрю — стоит такой под два метра апачи с обветренной рожей. Поздоровались, то да се, я ему говорю: сейчас поедем ко мне на Яна Райниса, а он мне показывает на буксующее (снегу — невпроворот) колесо автобуса и говорит: слушай, а как ты думаешь, доедет это колесо до Яна Райниса? Я говорю: да доедет, доедет, не понял сходу, что так начинаются «Мертвые души». С тех пор и пошла наша творческая дружба, общались очень активно, через день встречались у Парщикова, еще где-то.

Напечататься, тем более с такими стихами, никто и не помышлял. Оля Свиблова, жена Парщикова, училась на психологическом факультете в МГУ, она нам пару раз там устраивала вечера. Мы втроем приходили читать. Иногда бывало так: нас трое, а в аудитории пятеро, но мы читали как будто большая аудитория, по-серьезному. Мы очень много читали втроем. У Жданова вышла первая публикация, книжка, а у нас с Парщиковым ничего не было. О нас появилась пресса, но стихов как таковых напечатано не было — явление, которое было возможно в двадцатые годы двадцатого века в этой стране. В восьмидесятом году вышла моя официальная подборка в «Дне поэзии», которую составила Лариса Васильева, уникальный человек. У меня с Михайловым случился конфликт, когда я восстанавливался: пришел на семинар и принес с собой стихи, надо было показать руководителю, что я делал эти три года. Я принес какую-то подборку, прихожу на следующий семинар. А он еще на первом семинаре сказал, что наши пути могут разойтись, потому что я там такого наворотил, авангардного — там были стихи в системе координат написанные, у меня было стихотворение с дробями, потом-то я перестал так писать, а он мне говорит: Саша, вы не могли бы принести другие стихи? Ну то есть понятно, что тебе от ворот поворот дают. Я говорю: а чем же эти плохи? Он говорит: а вот объясните, почему у вас тут строчки в стихотворении «Питер Брейгель» такие: «мимо бомбы водородной, мимо девочек в порту»? Идет семинар, студенты слушают. А я тогда не то что гениальнее всех был, но какой-то авторитет имел. Я думаю: тут надо на публику работать. Говорю ему: Александр Алексеевич, я у вас проучился два с лишним года, и самое главное, чему я у вас научился, — автор в принципе не может комментировать свое произведение. Ну он развел руками, ну что поделать, пижонит человек. И я в расстроенных чувствах — не знаю, что мне делать, с семинара меня поперли. Там было два человека хороших — Михайлов вел семинар и Винокуров. Если выгоняли человека из семинара Винокурова, он шел к Михайлову, и наоборот. Ну, думаю, к Винокурову я тоже не пойду. Встречаю приятеля, тоже заочника, он из Владика приехал, и он мне рассказывает: у нас такой новый руководитель семинара, Лариса Васильева. Она нам на семинаре разрешает курить и читает стихи Набокова. Она приехала из Англии, провела там больше пяти лет с мужем, мозги у нее были уже совершенно другие. Она всегда немножко свысока смотрела на всю эту публику, а тут еще и из Англии вернулась. Однажды ей предложили альманах «День поэзии» составить, а она говорит: ну почему все время день да день, давайте я вам «Ночь поэзии» составлю — вот так вела себя с ними, никого не боялась. Я взял у приятеля ее телефон, позвонил, представился, она велела принести стихи на кафедру творчества и позвонить через два дня. Восстановление в институте и перевод из семинара в семинар, вся эта дребедень, могли до полугода затянуться. Я позвонил через два дня, Васильева говорит: приходите на следующее занятие, вы у меня в семинаре.

До восьмидесятого года стихи ходили в самиздате, отдельными подборками, но собирать их в книжки у меня особого пафоса не было — ну передавали, дарили друг другу. Читали мы в основном самиздат и тамиздат. Я когда приехал в Москву, увидел такое обилие литературы... Были приличные связи, я читал книги, которые привозили из-за рубежа. Например, была такая книга — «Большой террор» Конквеста, огромный том, все на документах. Первый роман Лимонова «Это я — Эдичка» прочел в рукописи. Жена моя первая, Наташа, взяла ее у художника Брусиловского, я привез рукопись в общежитие, позвал тех, кому интересно, собралось человек восемь. Мы ее за ночь прочитали, передавали друг другу по листочку. Еще помню такой анекдотический случай, это насчет пробелов в образовании: я сдавал экзамен по литературе XIX века, а накануне приехали заочники, мы посидели, выпили, и наутро кто-то пошел сдавать экзамен, а кто-то в кафе «Аист», там за 37 копеек можно было купить бокал вина, мы туда все и валили, это было наше место. Я пошел сдавать, у меня хвостов много накопилось. Захожу, беру билет, преподаватель сидит, я с ним тогда даже лично еще не был знаком, покойный Евгений Николаевич Лебедев. Первый вопрос: «Положительный герой в творчестве Достоевского», второй — «Роман Чехова „Наш дом“». Если бы я был совсем трезвый, я бы сказал — нет такого романа, если бы был пьяный, до меня тоже бы дошло, но я был в таком странном состоянии и не мог понять, что мне делать. Пошел, долго рассказывал про положительного героя, а потом думаю, как же мне к этому вопросу переходить, я сомневаюсь, что такой роман вообще был — но вот написано в билете. Я говорю: перехожу ко второму вопросу. Тяну паузу и смотрю на него, потом говорю: проблематика романа великого писателя и драматурга Антона Павловича Чехова «Наш дом» типична для творчества Чехова. Лебедев кивает головой, надо рассказывать. Я рассказываю «Вишневый сад», но без имен конкретных, дурь полная. Он кивает головой и потом говорит с доброй улыбкой: ну вы наверное роман-то читали по диагонали? Я киваю. Три балла вас устроит, спрашивает. Я соглашаюсь, получаю три балла и мчу со всех ног не в это кафе, которое хотел пойти, а к знакомой на метро «Аэропорт», у которой полный Чехов есть. И в этом издании, в последнем томе, много информации всяческой — там только заметки к роману «Сад наш», и все, ничего близкого нет. Я рассказываю Наталье Исааковне, хозяйке, она хохочет, она закончила филфак МГУ, говорит, как же так, опечатка в билете. Я говорю: понятия не имею. Похохотали и забыли. А потом однажды встречаю Таню Бек в «Дружбе народов», у нас были приятельские отношения. Я ей от нечего делать рассказал эту историю. Она говорит: да как так, я сейчас Жене позвоню. Она звонит, он дома, и рассказывает. Он просит дать мне трубку, я беру, он говорит: так это вы Александр Еременко? Я помню, как вы мне сдавали этот экзамен. Я говорю: что же получилось? Он говорит: я не знаю, был с легкого похмелья и подумал — пять человек отпущу и пойду в кафе «Аист», выпью вина сухого белого, а тут студент с большим интересом рассказывает мне о несуществующем романе Чехова. Я и решил — поставлю ему три балла и срочно побегу вина выпить.

Александр Еременко. Матрос котенка не обидит. — М.: Фаланстер, 2013

Александр Еременко. Матрос котенка не обидит. — М.: Фаланстер, 2013

Когда появилось что-то похожее на частные издательства, у меня вышла книжка, которую фантастически оформил художник, мой приятель из Свердловска, Сергей Копылов. Он рисовал такую графику, иногда даже под лупой перышком и тушью. При печати типография запорола полностью всю графику, мне эту книжку очень жаль. Выходила на Алтае, на родине, небольшая книжечка, были публикации в различных журналах. Когда стало можно говорить обо всем, пошла пресса, но я как-то особо не следил за ней. Даже дискуссии затевали в «Литературной газете», оппоненты выступали, обсуждали несчастных «метафористов», как только не пытались нас обзывать. Потом Кедров придумал «метаметафористов», хотели определить направление, в котором мы работали. Нам даже устраивали какие-то такие, можно даже сказать, шоу: с одной стороны пригласили нас троих, с другой — концептуалистов, и устроили типа стычку такую. С концептуалистами я общался, в основном с Рубинштейном. С Приговым мы вместе выступали часто, уже без всяких полемик, так: пригласят — выступим. К их творчеству я отношусь спокойно, без особого пиетета, но и не так, чтобы я его как-то отрицал. Пригова, конечно, надо слушать, читать его бессмысленно.

У профессиональных литераторов бывают такие периоды, когда они ничего не пишут, они называют это «кризис». Я в свое время перестал не только активно печататься, но даже и писать. Какое-то время назад вышла подборка моих стихов в «Знамени», и какой-то парнишка написал отзыв, что типа лучше бы и не было этой публикации — не знаю, что он имел в виду, чтобы мой образ сохранить светлый или что я деградировал в этих стихах... А у меня такое было — ну не пишется и не пишется, у меня и так много зависимостей, почему я должен так зависеть, чуть ли не убиваться, от собственных способностей? В последнее время я пишу не так много, как раньше. Пишу такие стишки, которые кто-то может воспринять и как хулиганские. Сейчас у меня много незаконченных стихотворений.