Люблю тебя и ненавижу деспотизм

Свободолюбие в классической русской литературе

Принято считать, что свободолюбие русских выражается в известном противопоставлении страны и государства (а в славянофильской версии, предложенной К. С. Аксаковым, — «земли» и государства). Государство отрицает закон и пренебрегает народным мнением, поэт — как представитель страны, народа, земли — служит культу свободы, обличает и порицает несправедливую власть. Можно сказать, что на этой упрощенной до предела схеме зиждется вся русская классика с ее установкой на то, что поэт в России — больше, чем поэт.

Разговор о свободолюбии в русской литературе принято начинать с Радищева — первого писателя, пострадавшего за литературный труд, которого Екатерина II окрестила «бунтовщиком хуже Пугачева», а Ленин поставил первым в ряду русских революционеров. Но что литература, рассказывающая о вреде крепостного права, рекрутской повинности, беззаконии и зверствах помещиков, может сообщить нам о современности? Конечно, в разные исторические периоды свобода и несвобода ощущались и осмыслялись писателями на свой, продиктованный временем лад, но зачастую обстоятельства менялись, а проблемы оставались теми же. Уж нам ли не знать?

1. Бунтовщики и певцы свободы

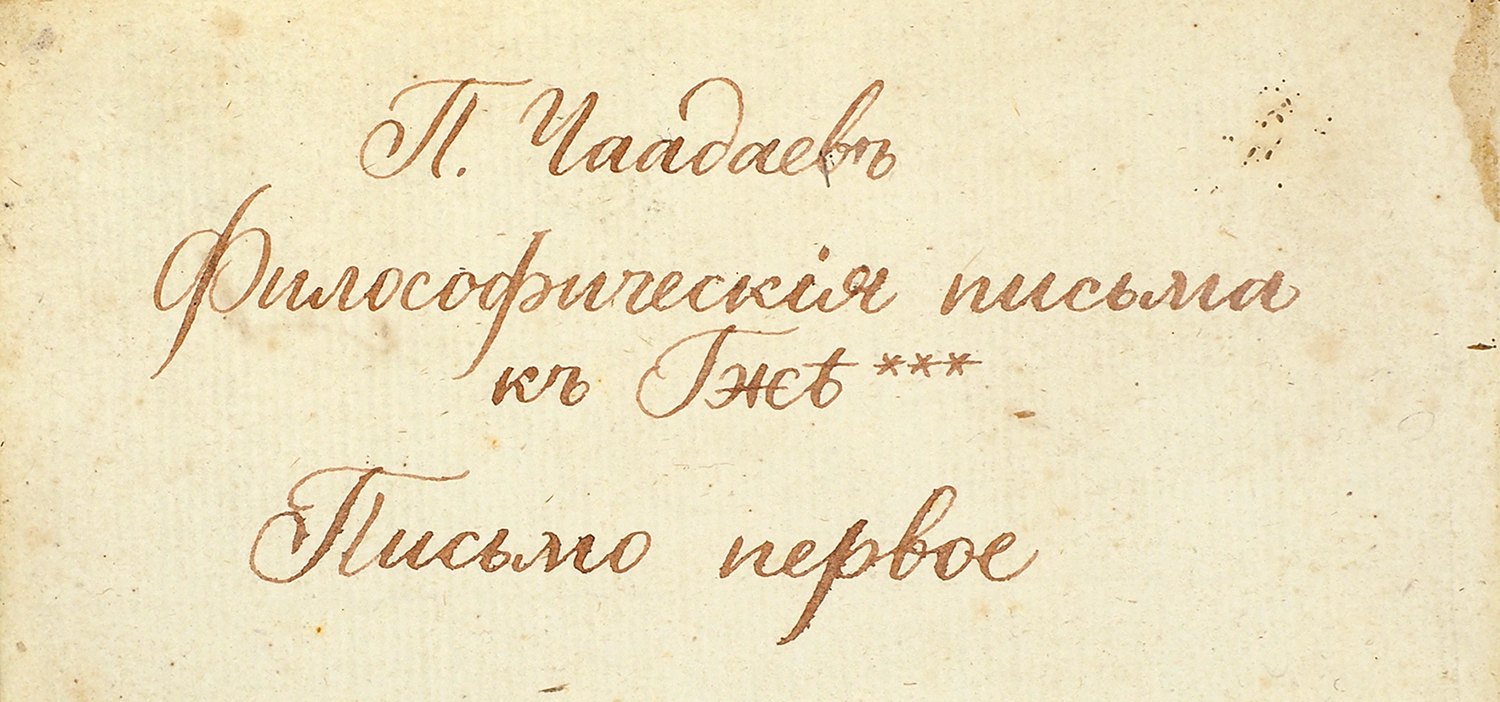

Возьмем, к примеру, «Путешествие из Петербурга в Москву» — произведение, которое открывает историю русского революционного движения и стоит на одной полке с вольнолюбивой лирикой декабристов, «философическими письмами» Чаадаева и публицистикой Герцена. Напечатанную в домашней типографии книгу по недосмотру пропустил цензор-простофиля, принявший произведение Радищева за путеводитель, однако вскоре разоблаченный автор был обвинен в том, что накормил российского читателя «вредными умствованиями, разрушающими покой общественный», и отправился в ссылку. Лишь в XX веке «первый русский революционер» был оправдан и вошел в школьную программу, откуда не вылезает до сих пор, мучая школьников «варварским слогом», за который попрекнул Радищева еще Пушкин. Однако наивно полагать, что авторский замысел ограничивался намерением «учинить республику», как полагала Екатерина II. На деле же Радищев рассуждает в «Путешествии…» о вещах самых разных.

Например, негодует по поводу цензуры:

Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, отчего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть мал о летные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной ценсуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее.

Призывает учить иностранные языки:

Познанием чуждого языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетоваем и приводим в единую связь.

Пересказывает разговор со стряпчим, сочиняющим родословные на заказ:

Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную на ясных доводах утвержденную, многих родов российских, я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю нередкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги, — все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят.

Иллюстрация художника Е. Трофимовой к повести А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»

Фото: schoolofcreativewriting.wordpress.com

Характерно, что, выступая против крепостничества, этого «распространенного в России варварского обычая», Радищев не забывает и о мелочах. Его возмущает не только дикость помещиков, распоряжающихся крестьянами, как скотом, но и ямщик, собирающий дань на водку, стряпчий, что мухлюет с документами. Беззаконие имманентно обществу, где большая часть населения прозябает в нищете, — на этой мысли делает акцент писатель. И поэтому свобода так необходима.

Усилиями Радищева (и предшествовавших ему сатирических журналов, среди которых «Трутень» и «Пустомеля») проблема ограничения всевозможных свобод впервые попала в общественно-политическую повестку, и вокруг нее сразу же разгорелась ожесточенная дискуссия (не говоря уже о том, что до сих пор большая часть наших представлений о злоупотреблениях власти в крепостническом обществе строится на примерах из Радищева). После него риторическую маску «певца свободы», поэта-гражданина, который восстает против самодержавия и крепостничества, примеряла в разные периоды жизни большая часть русских классиков XIX века (за исключением разве что убежденных консерваторов и крепостников вроде Фета), и в первую очередь Пушкин.

В сознании читателей фигура поэта также не существует вне идеи тираноборчества и прославления свободы. Во множестве лирических произведений — от оды «Вольность» до «Я памятник себе воздвиг…» — поэт предстает борцом и пророком. Между тем, как пишет В. Паперный, «свобода в поэтическом мире Пушкина — это целый комплекс разных концепций, разных нарративов». Вот лишь некоторые из них:

В сей век железный // Без денег и свободы нет («Разговор книгопродавца с поэтом»).

Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти… (дневниковые записи от 26 и 29 июля 1831 года, посвященные волнениям в Новгородских военных поселениях, взбунтовавшихся на фоне эпидемии холеры, которые пресек лично Николай I).

Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше (письмо Пушкиной Н. Н. от 3 июня 1834 года).

Нередко культ свободы воспринимался поэтом довольно легкомысленно. Следует понимать, что он был органичной частью культуры, в рамках которой будущие декабристы вкушали дары «вольности святой» в компании прекрасных дам и ветреных приятелей. Этот тезис прекрасно демонстрирует знаменитое письмо Пушкина П. Б. Мансурову от 27 октября 1819:

Сосницкая и кн. Шаховской толстеют и глупеют — а я в них не влюблен, — однако ж его вызывал за его дурную комедию, а ее за посредственную игру. Tolstoy болен — не скажу чем — у меня и так уже много <хуериков> в моем письме. Зеленая Лампа нагорела — кажется, гаснет — а жаль — масло есть (то есть шампанское нашего друга). Пишешь ли ты, мой собрат — напишешь ли мне, мой холосенький. Поговори мне о себе — о военных поселеньях. Это все мне нужно — потому, что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка.

Декабристская поэзия — отдельная глава в истории русского свободолюбия. Речь идет о периоде, когда, как писал Бестужев, «слова „отечество” и „слава” электризовали каждого». Опыт Отечественной войны 1812 года, заграничные походы русской армии, во время которых множество молодых людей впервые познакомились с европейскими ценностями и образом жизни, породили особый род поэзии. Она воспротивилась элегической линии, заданной Карамзиным, с ее вниманием к интимным жанрам. Бестужев, например, так сформулировал проблему связи политики и литературы:

Воображенье, недовольное сущностью, алчет вымыслов, и под политической печатью словесность кружится в обществе.

Жажда свободы стала общей чертой лирики Рылеева, Кюхельбекера, Одоевского и проявилась она в первую очередь на уровне лексики:

Страна, лишенная законов и свободы, не царство, а тюрьма (Глинка).

Любовь нейдет на ум: увы! Моя отчизна страждет, душа в волненье тяжких дум теперь одной свободы жаждет (Рылеев).

Здесь нет ни скиптра, ни оков, мы все равны, мы все свободны, наш ум — не раб чужих умов, и чувства наши благородны (Языков).

2. Свобода и общественная дискуссия

Знаком «пробуждения» российского общественного сознания Герцен называет «Философическое письмо» Чаадаева, который, помимо всего прочего, первым указал на внутреннюю закрепощенность образованного сословия и его интеллектуальную зависимость от Запада: «У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда». Историк и эссеист Кирилл Кобрин в книге «Разговор в комнатах» утверждает, что Чаадаев наравне с Герценом и Карамзиным явил собой новый тип общественного поведения и мышления:

Чаадаев напомнил о глубокой пропасти между Россией и Европой, тем самым заставив многих с большей энергией продолжить дело Карамзина; наконец, Герцен «вернул» Европе долг, став активным участником тамошнего революционного движения и преподнеся бывшим учителям русский вариант социализма.

Из всех троих Герцен, наверное, больше всего пострадал от навешанных на него ярлыков. В истории литературы он остался не столько как писатель и философ-социалист, сколько как последовательный революционер, восхитивший Ленина своей «самоотверженной преданностью идеям революции» и кричавший русским дворянам из-за рубежа: «Мы рабы — потому что мы господа». Между тем эволюция его взглядов не так проста, как представлялось некоторым советским историкам, лепившим из него предтечу большевиков.

Из всех троих Герцен, наверное, больше всего пострадал от навешанных на него ярлыков. В истории литературы он остался не столько как писатель и философ-социалист, сколько как последовательный революционер, восхитивший Ленина своей «самоотверженной преданностью идеям революции» и кричавший русским дворянам из-за рубежа: «Мы рабы — потому что мы господа». Между тем эволюция его взглядов не так проста, как представлялось некоторым советским историкам, лепившим из него предтечу большевиков.

В 1847 году Герцен уезжает с семьей в Европу и воочию наблюдает, как потерпела поражение французская революция, вылившаяся в массовые расстрелы рабочих и смену одной диктатуры на другую. Это событие он воспринял как личную «духовную драму» и крах буржуазно-демократических идеалов вообще, что, естественно, возмутило его более радикально настроенных соратников из России («Меня обвиняли в проповедовании отчаяния, в незнании народа, в dépit amoureux (любовной досаде) против революции, в неуважении к демократии, к массам, к Европе…»). В цикле фельетонов «С того берега» он пишет:

Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны по внутреннему своему понятию ни со свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства — не разрушая дотла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христианская и аристократическая, образовала нашу цивилизацию, наши понятия, наш быт; ей необходима христианская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно с духом времени, с степенью образования, сохраняя свою сущность, в католическом Риме, в кощунствующем Париже, в философствующей Германии; но далее идти нельзя, не переступая границу. В разных частях Европы люди могут быть посвободнее, поравнее, нигде не могут они быть свободны и равны — пока существует эта гражданская форма, пока существует эта цивилизация. Это знали все умные консерваторы и оттого поддерживали всеми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттерних и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружавшего? — но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во весь организм, что стоит коснуться до них — все здание рухнется; понявши это, они стали стражами status quo. А либералы разнуздали демократию да и хотят воротиться к прежнему порядку. Кто же правее?

Александр Герцен

Александр ГерценДело здесь не только в том, что Герцен разочаровался в Европе, — он потерял веру в идею революции и применительно к России. Он был типичным западником, воспевающим закон и свободу личности (приветствовал борьбу итальянского народа за независимость и приятельствовал с Гарибальди, поддерживал польское восстание), но считал, что Россия и революционный путь развития несовместимы. Отзвук будущего социалистического общества, к которому должна прийти Россия, он находил в крестьянской общине, но едва ли слепо поддавался обаянию этой идеи:

Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей — все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости… но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса — не его полоса, когда даже его жена, дочь, сын — не его? Какая собственность у раба; он хуже пролетария — он res (вещь) — орудие для обработки полей.

3. Свобода и христианство

Так мы плавно подходим к христианскому понятию свободы, которое, пожалуй, даже более значимо для русской литературы, чем идея вольности, воспетая Пушкиным. Без него невозможно осмыслить ни Гоголя, ни тем более Достоевского. Сам принцип свободы основывается на словах апостола Павла из послания к Галатам: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Но свобода, дарованная Христом, отличается от свободы естественного человека, наученного французскими просветителями. В христианской трактовке свобода — дар Божий, от которого не следует отказываться в пользу прежних заблуждений. Николай Бердяев писал, что «свобода в религиозной жизни есть обязанность, долг»:

Человек обязан нести бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это бремя. Бог принимает только свободных, только свободные нужны ему.

Любопытной рифмой этому высказыванию выступает Великий Инквизитор у Достоевского, который также на протяжении всей жизни мучился проблемой свободного человека:

Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобой, прельщенный и плененный Тобою.

Илья Глазунов. Милостыня («Записки из мертвого дома»)

Илья Глазунов. Милостыня («Записки из мертвого дома»)Здесь намечается важнейшая для Достоевского тема истины вне Христа, которую он развивал в «Бесах» и «Братьях Карамазовых», впервые озвученная в письме Фонвизиной после выхода из острога в 1854 году («Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»). Достоевский ставит вопрос о свободе превыше всего. У него была идея, что без греха и зла не будет и добра, а принудить к добру невозможно. Отсюда и многочисленные примеры «бунтующей свободы», воплощенной в образах Ставрогина, Ивана Карамазова и прочих. Поэтому Великий Инквизитор не только враг Христа, но и враг свободы:

Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас».

Похожим образом, но совершенно в ином ключе мыслит Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», противопоставляя свободу души — свободе мелких земных привилегий:

Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью.

4. Свобода и крестьянский вопрос

Сложно представить себе более болезненную точку на теле русской истории XIX века, чем крестьянский вопрос. Существование крепостного права дискредитировало любую дискуссию о гражданских и политических правах. Отсюда, например, попытки Толстого решить проблему, не дожидаясь реформ сверху. Весной 1856 года писатель решает самостоятельно освободить своих крестьян, уже не надеясь, что правительство предпримет какие-то меры. Он пишет «Предложение крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии Крапивенского уезда» и фиксирует свои наблюдения в «Дневнике помещика». Попытка, разумеется, с треском проваливается, но мысли Толстого на этот счет чрезвычайно любопытны:

Сначала напали бедняки, и из первых Яков, на то, что оброчным нечего ходить, ежели не все. Я объяснил, что каждый свободен; потом возразили, что пусть лучше останется на прежнем положении, а то кормить в голод некому будет, и выйдя из оброка, я не приму его. Возвратились к оброку, просили отсрочку до осени; когда я сказал, что нужно мои поля бросить, они предлагали нанять их. Я сказал им пункты условия, все изъявили неудовольствие и к подписке выражали страх. Потом я заметил, что ежели свобода будет дана общая, то условия контракта моего пусть будут недействительны… Староста, который на мою сторону клонит и, как богатый мужик, должен желать свободы, объяснял их несогласие, действительно, тем, что свободным хуже.

Павел Брюллов, «Весна», 1875 год

Фото: opisanie-kartin.com

Чуть позже, вернувшись из заграничного путешествия, молодой писатель решил быть последовательнее и погрузился в педагогическую деятельность. Яснополянская школа в том виде, в каком она существовала с 1859 по 1862 год, была уникальным явлением, поскольку тогда дети крепостных могли учиться разве что у дьячков и отставных солдат. В педагогических статьях Толстой постоянно пишет о том, что образование не должно быть принудительным. Поэтому в его школе каждый ученик мог в любой момент выйти из класса, а домашнее задание не задавалось вовсе. Там, где есть место насилию над личностью, нет места учебе. В статье «Воспитание и образование» Толстой пишет:

Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им. Преподавание, Unterricht, есть средство как образования, так и воспитания. Различие воспитания от образования только в насилии, право на которое признает за собою воспитание. Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно.

Не верил Толстой и в возможность насильственного преобразования государства. Так, например, в предисловии к статье В. Г. Черткова «О революции» он пишет:

Под свободой революционеры понимают то же, что под этим словом разумеют и те правительства, с которыми они борются, а именно: огражденное законом (закон же утверждается насилием) право каждого делать то, что не нарушает свободу других. Но так как поступки, нарушающие свободу других, определяются различно, соответственно тому, что люди считают неотъемлемым правом каждого человека, то свобода в этом определении есть не что иное, как разрешение делать всё то, что не запрещено законом.

5. Некалендарный XX век

О концепции свободы в литературе XX века, разумеется, следует говорить отдельно. Время диктовало свои условия, голос единицы, как писал Маяковский, становился тоньше писка. После революции, мировой и Гражданской войн литература перестраивалась на новые рельсы: с одной стороны, формировался соцреалистический канон, с другой, ютились литературные явления, с ним несовместимые. О том, как постепенно подавлялась свобода, писали Бунин и Цветаева, Пастернак и Солженицын и многие другие. Особенно показательны в этом смысле мемуары Эренбурга, Берберовой, Одоевцевой. Приведем лишь некоторые выдержки из них:

Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного — подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал — с победно развевающимися красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами — в тюрьму. Ну, и, конечно, достигнут своего идеала. И мы, и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно — вот увидите — тоже получат то, чего добиваются (Ирина Одоевцева, «На берегах Невы»).

В этом фрагменте Одоевцева цитирует Гумилева, который предсказал возникновение тоталитарного строя в Европе. Правда, суждения такого рода едва ли стоит воспринимать как «гениальные прорывы в вечность», как определял их сам поэт, — зарождение тоталитаризма было закономерным явлением, которое подготовили и кризис империй, и научно-технический прогресс, и, конечно, мировая война.

В этом фрагменте Одоевцева цитирует Гумилева, который предсказал возникновение тоталитарного строя в Европе. Правда, суждения такого рода едва ли стоит воспринимать как «гениальные прорывы в вечность», как определял их сам поэт, — зарождение тоталитаризма было закономерным явлением, которое подготовили и кризис империй, и научно-технический прогресс, и, конечно, мировая война.

Компрачикосы, о которых рассказывается в романе Гюго «Человек, который смеется», растили своих пленников в каких-то особенных кувшинах, и человек вырастал уродом, принимая форму кувшина. Вот в таком же «кувшине» выращивали наши души. Мы росли, читали книги, пели песни, смотрели кинофильмы, даже не догадываясь о том, что наше сознание, все наши представления формируются не свободно, а по заранее заданной программе, что мы растем и развиваемся незаметно. Для себя принимая форму «кувшина», в который нас поместили и в котором нам суждено пребывать от рождения до самой смерти (Илья Эренбург, «Люди, годы, жизнь»).

Илья Эренбург работал над документальном циклом «Люди, годы, жизнь» в 1960-е годы, когда соцреалистический канон начал истончаться, а его исключающая функция, направленная в первую очередь против модернистской литературы, растеряла часть былой силы. Подобный опыт рефлексии поколения, выросшего в условиях тотальной несвободы, крайне важен для понимания особенностей оттепельной литературы. В этот период свобода вновь стала частью общественной повестки, о чем также рассуждает Андрей Синявский:

Никак не пойму, что за «свобода выбора», о которой столько толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть? Любовь (как и любое сильное чувство) — монархия, деспотия, действующая изнутри и берущая в плен без остатка, без оглядки. О какой свободе мы помышляем, когда поглощены, когда ничего не помним, не видим, кроме Предмета, который нас выбрал и, выбрав, мучает или одаривает? Как только мы желаем освободиться (от греха ли, от Бога ли — всё равно), над нами уже властвует новая сила, шепчущая об освобождении лишь до тех пор, пока мы ей всецело не предались. Свобода всегда негативна и предполагает отсутствие, пустоту, жаждущую скорейшего заполнения. Свобода — голод, тоска по власти, и если сейчас о ней так много болтают, это значит, что мы находимся в состоянии междуцарствия. Придет царь и всему этому душевному парламентаризму под именем «свобода выбора» — положит конец («Мысли врасплох»).

Наконец, напоследок приведем стихотворение классика концептуальной поэзии Всеволода Некрасова, в котором, как пишет Владислав Кулаков в книге «Поэзия как факт», обыгрывается язык советской пропаганды, практически разложившийся и семантически опустошенный:

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть

Свобода есть свобода