1. Приходится начинать с грустного. На прошлой неделе умер выдающийся филолог, поэт и переводчик Александр Илюшин — среди прочего, автор силлабического перевода «Божественной комедии» и, вероятно, одной из самых блестящих русских литературных мистификаций — стихов, приписываемых декабристу Гавриилу Батенькову.

Здесь нужно дать две архивных ссылки. Во-первых, прошлогоднее интервью Илюшина с филологом и журналистом Еленой Калашниковой: Калашникова — единственная, кто систематически беседует с переводчиками, и благодаря этому у нас есть рассказы о своей работе таких людей, как покойные Соломон Апт, Владимир Британишский, Михаил Гаспаров, Борис Дубин, Илья Кормильцев, Наталья Трауберг, Асар Эппель и здравствующие Наталья Ванханен, Виктор Голышев, Сергей Ильин, Григорий Кружков, Александр Ливергант, Ксения Старосельская. Илюшина Калашникова расспрашивала именно о переводе «Божественной комедии», впервые выполненном эквиритмично — то есть в соответствии с силлабическим строем дантовского подлинника: «Лозинский перевел весь текст пятистопным ямбом, а Данте писал эндекасиллабом — это итальянский силлабический одиннадцатисложник без разбивки на стопы. Для силлабистов важны в стихе не стопы, а слоги. Мы говорим: ямб, хорей, дактиль, а если перейдем на язык силлабистов, то четырехсложник, одиннадцатисложник, двенадцатисложник… Это одна из мотивировок: мне захотелось реанимировать русскую силлабику, у нас же, в русской поэзии, силлабика была в XVII-м и частично в XVIII веке».

Вторая ссылка — блестящая работа ученика Илюшина, не менее выдающегося филолога Максима Шапира «Феномен Батенькова и проблема мистификации». Батеньков, входивший в круг научных интересов Илюшина, действительно был поэтом, и часть публикуемых под его именем стихотворений совершенно точно принадлежит ему. Однако тексты, которые Илюшин, по собственному утверждению, нашел и опубликовал (причем так, что они через некоторое время вошли в массовые издания вроде книг серии «Поэтическая библиотечка школьника»), вызывают серьезные сомнения. Шапир ссылается на собственную «протеистическую» практику своего учителя в качестве поэта и переводчика, его участие в литературных мистификациях, на виртуозные переклички самого известного «батеньковского» стихотворения «Non exegi monumentum» со всей русской традицией «Памятников», и, в конце концов, обращается к точным методам — метрическим подсчетам («в акцентной структуре подлинных и сомнительных десятистиший прослеживается значительное расхождение») и оценке грамматики рифм. Шапир не дает однозначного ответа на вопрос, подложны ли открытые Илюшиным стихи, но намекает на то, что это более чем возможно.

Вторая утрата этой недели — смерть ирландского прозаика Уильяма Тревора, мастера короткого рассказа, которого при жизни не раз сравнивали с Чеховым и Джойсом. В этом году имя Тревора возникало в нобелевских гаданиях. В The Guardian приводятся высказывания коллег Тревора (Джон Бэнвилл: «Его природная сдержанность и чувство абсурдного не позволяли ему обрести всемирное признание, которого он заслуживал: я не могу представить себе человека, менее похожего на „знаменитость“»), в The New Yorker писательница и сценаристка Мариса Сильвер пишет о манере Тревора: «Он демонстрировал нам жизнь английских и ирландских лавочников и фермеров, священников и прихожан, и даже тех, кто волею обстоятельств или благодаря усердным стараниям поднимался в общественной иерархии на одну-другую ступень. И, хотя его проза очень хорошо отражала политические и религиозные нравы тех мест, которые в ней описаны, широкий исторический кругозор не был в ее характере. Вместо этого Тревор сосредоточивал взгляд на частных устремлениях, на внезапных и небольших порывах: это были рассказы о братьях и сестрах, враждовавших из-за грошового наследства, об ушедшей любви, о мелком обмане — и всегда о давлении времени, о ходе времени».

2. «Сноб» публикует отрывок из готовящейся к печати новой книги Дениса Осокина — одного из самых лучших русских прозаиков. Здесь — знакомое нам по «Овсянкам» и «Небесным женам луговых мари» внимательное и любовное отношение к людям и местам, составляющим особую осокинскую страну — Россию, преображенную радостью, где столицей мира с полным правом может оказаться деревня в Коми. Проза Осокина удачно переводится на язык кино, и в новой прозе он о съемках кино и пишет; получается очень представимый «фильм о фильме»:

«деревня называется тöв. это коми слово имеет два значения — ветер и зима. дом мишки коли — огромный и пустой — вон он. но мы внутри не были. он знакомится на ветру с нами сам. и сидит на земле подолгу пока мы работаем над эпизодами изо дня в день то там то тут в течение этого лучшего в наших жизнях месяца. мы с самого начала поняли что он — лучший. один раз нам нужно было снять со спины идущего куда-то сквозь здешний мир сумеречного человека — и мы попросили мишку колю пройтись не оглядываясь — опираясь на свое ружье как обычно. а у меня патронов-то нету... — сокрушается он и становится похожим на пятилетнего ребенка. мы энергично киваем все вместе ему в ответ и машем выставленными вперед ладонями влево-вправо. а юрий сергеевич наш бормочет: вот и хорошо родной. нахрен нам еще и патроны... потом нам понадобилось мишкино колино лицо — заросшее и с глазами полными слез неизвестного происхождения — не то от ветра не то от горя не то от счастья не то от болезни и старости не то от того что лесная здешняя жизнь густо прочерчена сеткой живой воды. глаза здесь и вправду у всех и всегда текут. и у нас текли. это означает — быть с ветром — быть живым — и на севере-крыше особенно понятно».

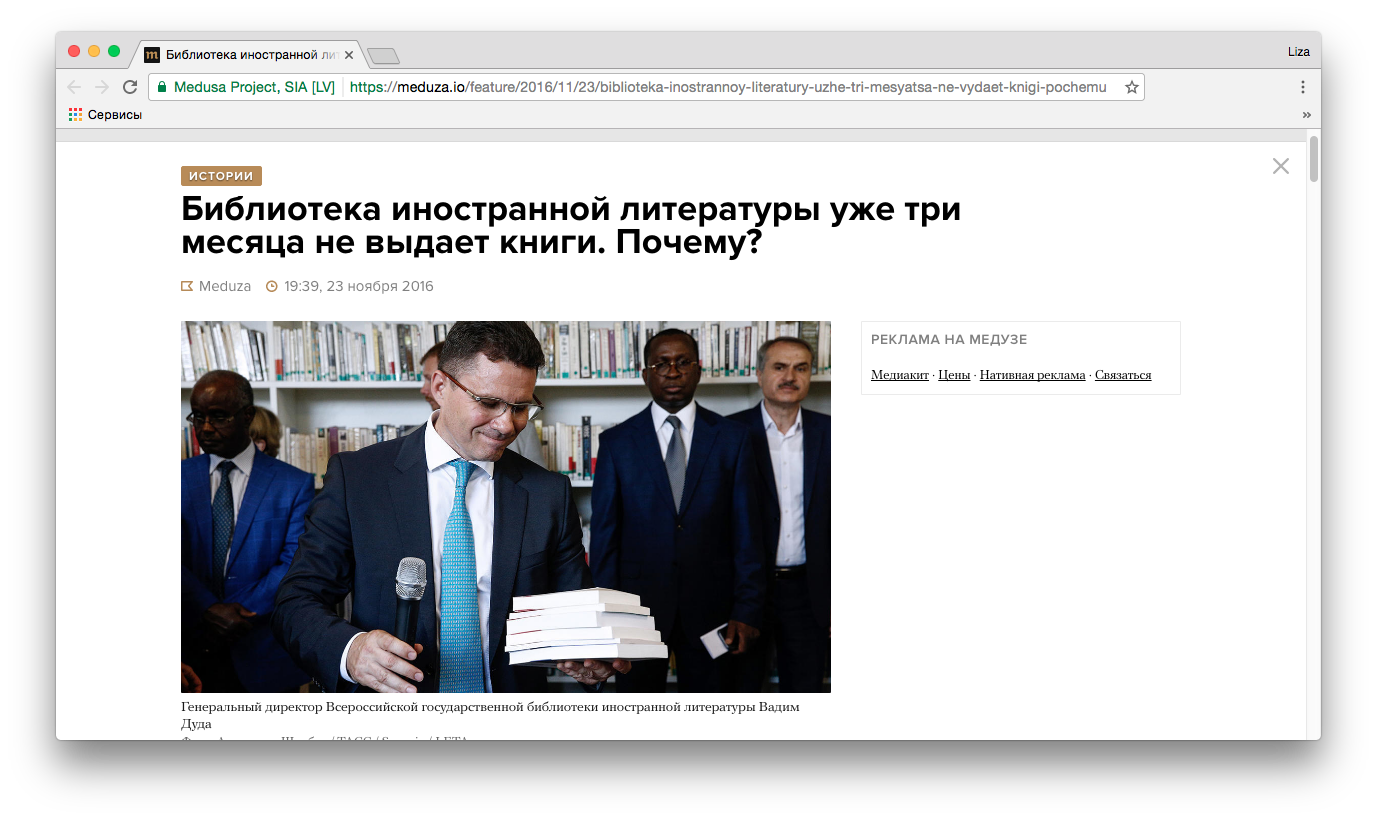

3. «Медуза»*СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией пытается разобраться в скандальной ситуации, которая сложилась в московской Библиотеке иностранной литературы: уже три месяца там не выдают книги, потому что книгохранилище опечатано из-за нарушения пожарной безопасности. Негодуют и библиотекари, и читатели — в особенности студенты, которых «Иностранка» всегда выручала. Сотрудники ВГБИЛ запустили на Change.org петицию с требованием уволить директора Вадима Дуду: нарекания вызывает не только его неспособность решить вопрос с пожарными, но и ухудшившееся комплектование библиотеки: в этом году «Иностранка» закупила существенно меньше книг и периодики, чем раньше. Дуда, в свою очередь, кивает на недостаток госфинансирования — и это вполне понятное объяснение. Проблема, возможно, еще и в том, что в новом директоре не видят такую же сильную фигуру, как покойная Екатерина Гениева, которая добивалась того, чтобы об «Иностранке» говорили только с восхищением, на протяжении 22 лет и в последние годы отражала нападки тех, кому в международном культурном общении без конца мерещится что-то враждебное.

4. Новости из мира поэтических премий. Воскресла уже было похороненная в прошлом году премия «Московский счет», вручаемая за лучшие поэтические сборники, изданные в Москве. Сайт группы «Культурная инициатива» вывесил списки для голосования за два года, и их размеры производят впечатление — правда, есть и мнение, что вследствие «географической честности» премии в эти списки наряду с достойными книгами попадает заведомая графомания. В Петербурге на этой неделе объявят нового лауреата премии Аркадия Драгомощенко, и вручение окружено таким количеством интересных событий, что они тянут на полноценный фестиваль: здесь и международная конференция, посвященная поэзии Драгомощенко, и презентация новых книг, и кинопоказ, и спектакль Родионова и Троепольской, и, конечно, поэтические чтения.

5. Близится ярмарка «non/fiction», и сайт «Теории и практики» публикует отрывки из трех, собственно, нон-фикшн-книг, которые на нее привезут. Во-первых, фрагмент «Набокова в Америке» Роберта Роупера, об истории написания «Лолиты». Среди факторов, повлиявших на итоговый вид романа, — и путешествия Набокова по США, и его любовь к Пушкину, и реальное преступление педофила, о котором Набоков прочитал в газетах. Роупер заостряет внимание на том, как Набоков «выдумывает Америку», описывая путешествие Лолиты и Гумберта из штата в штат и подливая «небольшое количество средней „реальности“… в раствор моей личной фантазии». Вторая публикация — отрывок из книги Елены Якович «Прогулки с Бродским и так далее», где рассказывается о съемках знаменитого фильма 1993 года и собраны расшифровки разговоров с Иосифом Бродским, в том числе те, которые в фильм не вошли. Мы узнаем, в частности, о том, что Бродский считал нужным сохранить в новой России из советского опыта и как он относился к Ельцину и событиям октября 1993-го. Третий фрагмент — из книги Мэри Бирд «SPQR», которую называют одной из лучших историй Древнего Рима. Бирд пишет о правах женщин в Риме: по сравнению с Древней Грецией и Востоком эти права были достаточно широки, но все же абсолютно не соответствовали современным западным представлениям.

6. Неутомимый Алексей Поляринов продолжает проводить литературные ликбезы: в «Дистопии» он пишет (может быть, излишне кратко) о Сигизмунде Кржижановском, а в «Афише» подробно представляет читателям главные книги Дона Делилло. Поляринов подчеркивает превосходную способность Делилло к социальному и культурному анализу — благодаря ей даже те романы американского живого классика, которые читатели приняли прохладно, в будущем могут быть восприняты как пророчество: «может статься, что через 10–20 лет читатели откроют „Zero K“ и скажут то же, что до этого говорили о „Мао II“ и „Космополисе“: эй, а ведь он уже тогда все знал». Стоит напомнить, что на прошлой неделе «Горький» опубликовал еще один обзор Поляринова, посвященный Джулиану Барнсу.

7. На «Ленте» — отрывок из воспоминаний Бориса Мессерера «Промельк Беллы». Воспоминания Мессерера на протяжении нескольких лет публиковались в журналах «Знамя» и «Октябрь», и в «Журнальном зале» можно прочитать, вероятно, большую их часть. Текст на «Ленте» — вступление к книге, где Мессерер рассказывает о знакомстве с Беллой Ахмадулиной и первых месяцах их романа, а затем — о том, что побудило его написать «Промельк Беллы»: «Я был не сторонним наблюдателем, а участником этой безумной, но счастливой жизни. У меня всегда было много друзей, общение с которыми занимало значительную часть моего времени. Но главным моим жизненным инстинктом стало стремление хранить и беречь Беллу, ограждать ее. Сразу после впечатления от ее красоты и фантастической одаренности я разглядел некую черту гибельности натуры, уязвимость и беззащитность Беллы, как человека, не приспособленного к бытовой стороне жизни. Рассказ о человеческих взаимоотношениях и событиях нашей общей жизни — не главное для меня в этой книге. Важнее образ самой Беллы, который я хотел бы донести до читателя».

8. На «Радио Свобода»*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией Марина Ефимова рассказывает о Бланш Кнопф, которая вместе со своим мужем Альфредом основала издательство Alfred A. Knopf, Inc. — пожалуй, самое престижное в Америке XX века. Именно Бланш, автор изящного логотипа Knopf с бегущей борзой собакой, была душой издательства и отвечала за «творческую» часть работы: как говорит Ефимова, ей в первую очередь адресовали письма авторы, среди которых Томас Манн, Альбер Камю и Симона де Бовуар. При этом для широкой публики Бланш оставалась практически неизвестной: «Года через три после смерти Бланш в 1966 г. Альфред Кнопф объяснял журналистам, что в его время казалось невозможным включить имя женщины в название фирмы или дать ей официальную высокую должность». Ее брак с Альфредом был скорее интеллектуальным, чем любовным (в привычно-обывательском понимании) союзом и, помимо удовольствия, приносил и разочарования. Несмотря на то, что Бланш Кнопф с детства была погружена в чтение, она страстно любила живое общение с людьми; одна из главных радостей ее жизни — близкие дружеские отношения с Камю, которые Ефимова подробно описывает.

9. Своего рода зеркало истории Кнопфов. В The New Yorker Дэниел Гросс пишет о молодых предпринимателях из Кении — Магунге Уильямсе и его девушке Эбигейл Арунге, основателях панафриканского книжного интернет-магазина. Уильямс вырос в Кисуму, третьем по величине городе Кении, где на четыреста тысяч человек приходилось всего два больших книжных магазина. Это значит, что в Кисуму дела обстояли гораздо лучше, чем в Бронксе, но Уильямса ситуация не устраивала: в поисках той африканской литературы, которая в магазины не попадала, он ходил к местному библиофилу, чье собрание стало неофициальной городской библиотекой: «Она помогла очень многим. Кое-кто прогуливал школу, чтобы прийти в эту библиотеку и почитать комиксы». В конце концов по каким-то причинам двери этой частной библиотеки закрылись, и Уильямс решил, что нужно все изменить. С ним была согласна его девушка Эбигейл — поэтесса, чью самостоятельно изданную книгу отказались продавать магазины в Найроби (под тем предлогом, что «кенийцы не читают поэзии»). Так и появился интернет-магазин Magunga (ссылка почему-то не открывается из России), где можно отыскать и новые антологии африканской прозы, и романы Нгуги Ва Тхионго и Кутзее, и конечно, ту самую поэзию, которую якобы не читают кенийцы. «Провинциалистский» подход, о котором мы вспоминали несколько недель назад, здесь возведен в принцип: «Африканцы хотят читать африканские книги. Мыслить глобально — это очень хорошо, но я искренне считаю, что сначала нужно мыслить локально». Сайт уже продал первую тысячу книг, и создатели считают это серьезным успехом — единственная проблема в том, что их квартира превратилась в книжный склад.

10. В наши обзоры уже несколько раз не попадали тексты о «латиноамериканском буме», который происходит сейчас на рынке переводной литературы в США. Пора исправиться. На Lithub напечатана обстоятельная статья Натана Скотта Макнамары, озаглавленная «Эффект Боланьо»: именно произведения чилийского прозаика, в первую очередь роман «2666», породили волну переводов и издательских открытий. Макнамара называет имена: Алехандро Самбра, Валерия Луиселли, Юри Эррера; вспоминает и о классике бразильской прозы Клариси Лиспектор. По словам Макнамары, до появления Боланьо было ощущение, что ниша переводной латиноамериканской литературы пустует, несмотря на публикации таких авторов, как Борхес, Кортасар и Фуэнтес. В 1990-е, например, основное внимание уделялось «попсовым» магическим реалистам вроде Пауло Коэльо или Исабель Альенде. «2666», в продвижение которого были вложены большие средства, изменил ситуацию: критики писали, что благодаря своему предсмертному роману Боланьо попал в одну лигу с Прустом, Джойсом и Пинчоном. Макнамара считает, что Боланьо, Сесар Айра и другие модные латиноамериканцы выполняют ту роль, ради которой издатели печатают, а читатели покупают переводные книги: они «культивируют особость человеческого опыта», рассказывая о том, чего читатель без них бы не узнал, и утверждая полноправное присутствие своих стран в мировой литературе. Для нас это интересно еще и потому, что модное в США имеет все шансы войти в моду и в России: в литературных фейсбуках и телеграмах разговоры о том, что пора бы перевести и издать по-человечески главные вещи Боланьо, ведутся все активнее. Стоит, впрочем, заметить, что доля переводных книг на рынке самих США очень невелика: около трех процентов.

Две ссылки в продолжение латиноамериканской темы: эссе переводчика новонайденных стихотворений Пабло Неруды и история о том, как полиция Колумбии охотилась за похищенным экземпляром первого издания «Ста лет одиночества».

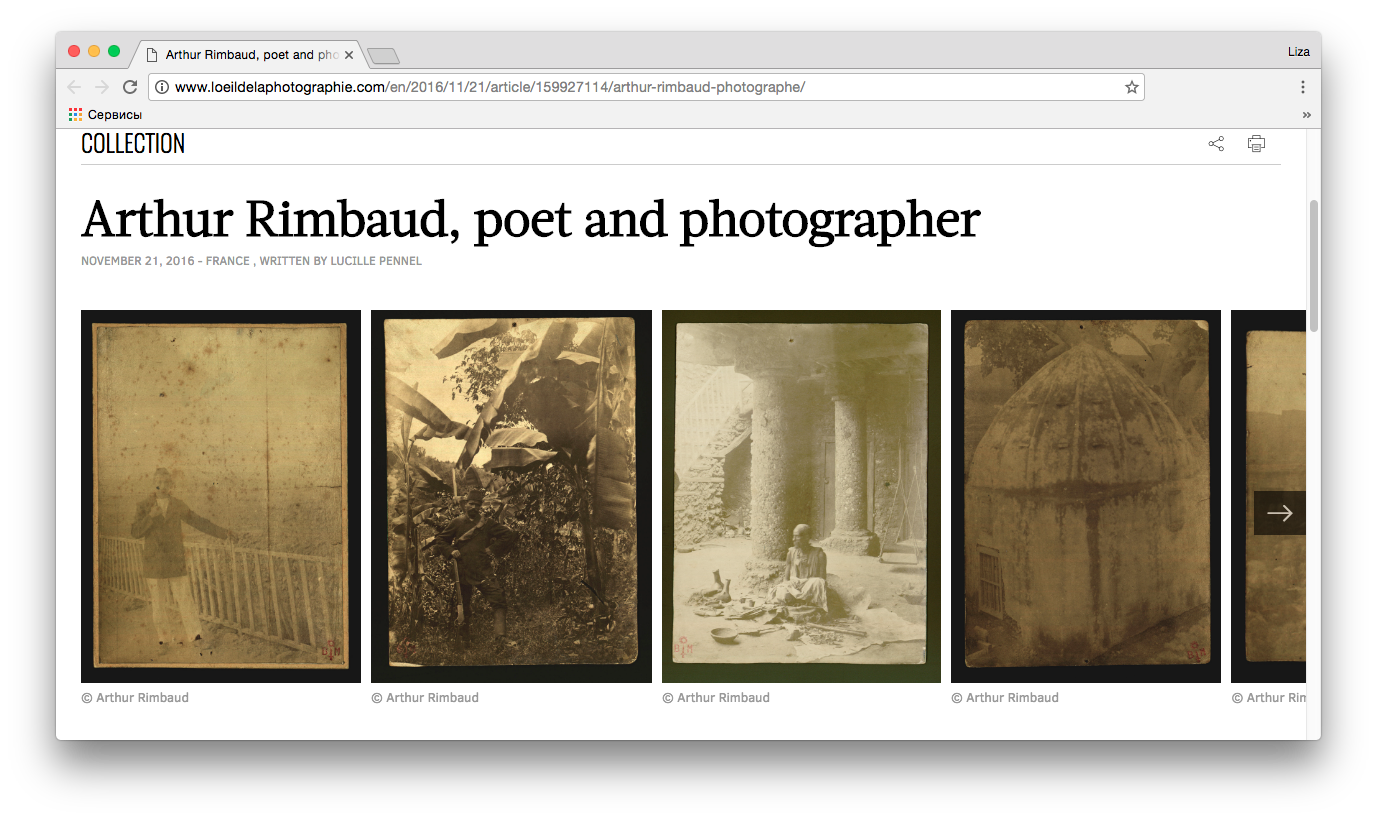

11. На французском сайте L’œil de la Photographie появилась коллекция фотоснимков Артюра Рембо, которые тот делал во время своих деловых разъездов по Абиссинии. Два автопортрета и несколько видов города Харар, в истории которого Рембо, как говорят, оказался всего лишь третьим европейцем. Рембо, торговавший в Африке кофе, пряностями, оружием и прочей всякой всячиной, планировал сделать много снимков Харара и окрестностей и выписал из Франции фотоаппарат и специальную литературу. Из этих планов ничего не вышло: осталось лишь семь фотографий, шесть из которых, хранящиеся в Музее Рембо в Шарлевиль-Мезьере, и представлены на сайте. Задумку Рембо через тридцать лет воплотит Николай Гумилев, а для нас тут важно то, что перед нами единственные фотосвидетельства той другой, непоэтической жизни Рембо — к этому времени он не писал стихов уже почти десять лет. И эти свидетельства эфемерны. Мало того что снимки нечетки (об одном из них мы можем сказать, что перед нами Рембо, только благодаря приложенному к карточке меланхолическому описанию): они еще и выцветают со временем, потому что были непрофессионально проявлены, и остановить этот процесс невозможно. «Они так же мимолетны, как и человек с подошвами из ветра», — пишет сайт, вспоминая, как Рембо называл Верлен.

12. В Los Angeles Review of Books Лора Фрост пишет о недавно обнаруженном сборнике эротических рассказов Анаис Нин (большое событие, между прочим) и сокрушенно сравнивает его с современной эротической прозой вроде «Пятидесяти оттенков серого». Отмечая неровное качество рассказов, Фрост считает, что «в наш век, когда сексуальная политика превращается в невроз», Анаис Нин может предложить нам, «помимо энциклопедии похоти», настоящее прозрение: «самое сексуальное на свете — это эмпатия».

В общем, есть о чем подумать авторам книг, которые попали в шорт-лист ежегодной антипремии Bad Sex in Fiction, присуждаемой, собственно, за худшее описание секса в литературе. Сообщают, что в список, к огорчению многих, не попали последний роман Джонатана Сафрана Фоера и аудиозапись фривольных разговоров Дональда Трампа.

Отрывки из номинантов можно прочитать в The New York Times Magazine. Вот, для затравки, Том Конноли, дело происходит в аэропорту: «Дилли затолкала Финна в первый попавшийся туалет, заперла дверь кабинки и потянула за его кожаный ремень. „Ты красивый“, — сказала она, садясь на корточки и расстегивая ему ширинку. Он видел, как, пока она сосала ему член, ее паспорт понемногу вылезал из заднего кармана ее джинсов, обтягивавших ее ритмично подскакивающие ягодицы. Он протянул руку у нее над спиной и вынул паспорт, чтобы он не упал на пупырчатый пол. Невзирая на обстоятельства, человеческая природа заставила его взглянуть на ее паспортное фото».