Ловец времени

О воспоминаниях крестного отца Андрея Тарковского, дружившего с Ахматовой и Пастернаком

Фотографии поэта и мемуариста Льва Горнунга (1902–1993) легли в основу видеоряда «Зеркала» Тарковского, а в его дневниковых записях и воспоминаниях сохранилось множество ценных свидетельств о литераторах и других культурных деятелях первого ряда, равно как и о их менее известных коллегах. Недавно издательство «АСТ» (редакция Елены Шубиной) впервые опубликовало целиком дневник Горнунга, реконструированный и прокомментированный литературоведом Татьяной Нешумовой: по просьбе «Горького» Мария Нестеренко поговорила с ней об этой книге, ее авторе и героях.

«Точная фиксация шутки Мандельштама — это уже билет в вечность»

«Точная фиксация шутки Мандельштама — это уже билет в вечность»

Люди моего поколения узнали о Горнунге в перестройку, когда К. М. Поливанов начал публиковать в «Литературном обозрении» его воспоминания, вошедшие теперь в золотой фонд русской мемуаристики: о Пастернаке, Ахматовой. Менее доступными были воспоминания о Мандельштаме, появившиеся в воронежском сборнике воспоминаний о поэте, и о Г. Г. Шпете — они напечатаны в «Шестых Тыняновских чтениях» и являются едва ли не первыми из опубликованных мемуаров о философе. В музее Цветаевой, где я работаю, хранятся машинописи воспоминаний Горнунга о примечательных литераторах: Ю. Н. Верховском, А. С. Кочеткове, Б. А. Садовском, Д. С. Усове — и возникла идея объединить их с уже известными мемуарными текстами под одной обложкой. Когда я пошла в другие архивы, замысел книги изменился: я поняла, что главным документом в ней должен стать дневник (Горнунг вел его с начала 1920-х), который и стал в свое время основой для мемуаров. Горнунг всегда невероятно точен, он помнит, как стояла мебель в комнате С. Я. Парнок, помнит точные фразы собеседников. В его воспоминаниях о Мандельштаме есть одно особенно любимое мною место. Там описывается, как в начале 1930-х годов Мандельштам выступал перед художниками. «В конце чтения один художник крикнул: „Что-нибудь об индустриализации!”, на что Мандельштам ответил: „Это все на тему об индустриализации. О техническом переоборудовании психики отстающих товарищей”». Мы до сих пор смеемся этой шутке, потому что Горнунг тут же записал ее. Мне кажется, такая точная фиксация шутки Мандельштама — это уже билет в вечность.

Молодой Горнунг был поглощен мыслями о Гумилеве, о том, что поэт, которого он полюбил в семнадцать лет, был расстрелян. Горнунг стал ходить в Румянцевскую библиотеку (будущую Ленинскую) и читать сборники Гумилева, по крохам собирать сведения о нем, а потом узнавшая о его энтузиазме Ахматова попросила его записать мемуары Ауслендера и Кардовских, знавших Гумилева. У Горнунга рано сформировалось понимание того, что события уходящего дня становятся историей, что жизнь вписана в историю, образует ее. Видимо, именно это и побуждало его каждый день садиться и записывать. Надо сказать, что эта черта — сознательное отношение к сегодняшнему дню как к кусочку истории, который нужно зафиксировать, — характерна не только для Горнунга, но и для некоторых людей из его круга, например, для филолога и переводчика Дмитрия Сергеевича Усова (1896–1943). Вот пример. Усов и Горнунг входили в домашний кружок «Кифара», который был посвящен Иннокентию Анненскому, там читались его стихи, делались о нем доклады (об этом культе Анненского узнал от Горнунга и замечательно написал Р. Д. Тименчик). В 1924 году в Москву приехал Максимилиан Волошин и был приглашен в «Кифару», чтобы рассказать историю знаменитой мистификации Серебряного века — поэтессы Черубины де Габриак. Усов и Горнунг заранее договорились, что придут на заседание с бумагой и карандашом, чтобы записать этот рассказ. Вечером, когда все разошлись, они сели и свели свои записи в единый текст, спустя полвека он был опубликован А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком в книге «Памятники культуры». В 1924 году Горнунгу был двадцать один год — такая сознательность в столь юном возрасте удивляет.

Горнунг прожил девяносто один год, но последние тридцать лет прошли в полной слепоте, и мемуары он записывал не сам. Его помощники не всегда были людьми с высокой литературной квалификацией, и Горнунг не всегда имел возможность поправить неточности, которые не по его вине вкрадывались в текст. Некоторые очерки, которые он услышал в записанном виде, он смог поправить (о Пастернаке, Ахматовой, Мандельштаме, Шпете, Парнок), они достоверны и полностью основаны на его дневниках. А вот воспоминания о Кочеткове, Верховском, Садовском, Усове, Звенигородском совершенно точно не прошли последней авторской правки. Передо мной стояла задача их откомментировать и указать на явные ошибки и неточности, которые в них вкрались не по вине Горнунга. Эти ранее не публиковавшиеся мемуарные очерки сообщают совершенно уникальные вещи — по-моему, это единственные воспоминания об Александре Сергеевиче Кочеткове, который благодаря Эльдару Рязанову известен всем своим стихотворением «С любимыми не расставайтесь».

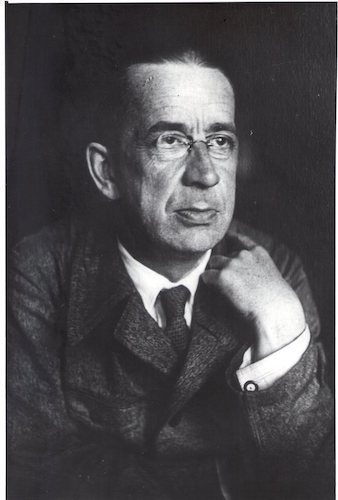

1/2 Д.С. Усов. Фрагмент фотографии Л.В. Горнунга 2/2

Д.С. Усов. Фрагмент фотографии Л.В. Горнунга 2/2  Б.А.Садовской. Фотография Л.В. Горнунга

Б.А.Садовской. Фотография Л.В. Горнунга «Горнунг жадно старался проходить свои университеты там, где это возможно»

У Горнунга была непростая судьба. В его семье было шестеро детей, он был вторым, старше его был брат Борис, филолог. Отец Горнунга настоял на том, чтобы Лев и Борис получили техническое образование, они учились в реальном училище, несмотря на то, что и у того, и у другого были очевидные гуманитарные задатки. Брату потом для поступления в университет пришлось доучивать классические языки. У Льва Горнунга такой возможности не было, потому что в 1917 году революция произошла не только в стране, но и в отдельно взятой семье: отец ушел от них, а в 1919 году совсем перестал поддерживать жену и детей материально — соответственно, забота о маме и о младших брате и сестрах легла на плечи старших. В 1920 году Лев был призван в Красную армию, служил артиллеристом. В 1922-м в семье случилось страшное несчастье: шестнадцатилетняя сестра Лёля попала под трамвай и погибла, что повлекло через два года смерть матери в пятьдесят с небольшим лет. В 1925 году Борис женился и привел жену в две коммунальные комнатки, в которых остались жить Горнунги. Затем у Бориса родился сын Михаил (с ним я была хорошо знакома), и забота о двух младших сестрах и брате легла на плечи одного Льва Владимировича. Однажды Горнунг ехал в трамвае со своей знакомой, шутил и смеялся. Случайно в том же трамвае ехал Пастернак, который сделал психологически правильный вывод, зафиксированный в дарственной надписи на сборнике рассказов 1925 года: «Милому Льву Владимировичу Горнунгу, человеку завидного характера, в день, когда я побился с ним об заклад, что он неожиданно для себя женится этою зимою. Если проиграю, перестану вглядываться в людей». Пастернак, наверное, все правильно угадал, но проиграл это пари: неустроенность, бедность, груз забот о младших не позволяли Горнунгу думать о начале семейной жизни еще много лет.

Горнунг так и не смог продолжить образование, поэтому жадно старался проходить свои университеты там, где это возможно, первоначально среди друзей старшего брата. Таким университетом стало для него участие в машинописном журнале «Гермес» — одном из первых самиздатских периодических изданий советского времени. В 1922–1924 годах вышло четыре номера тиражом двенадцать машинописных экземпляров (история этого издания отражена в публикациях М. О. Чудаковой, Г. А. Левинтона и К. М. Поливанова). Горнунг принимал участие в этом издании и как художник, и как поэт, и как автор критических отзывов на поэтические книги. На него лег труд машинописного набора всех текстов. Круг друзей брата — русские филологи, члены Московского лингвистического кружка, Максим Кенигсберг, Нина Волькенау, и некоторые филологи-классики. Такое поколение, которому не позволили открыть рта, как про них говорила Ахматова. Дневник Горнунга, содержащий бесценные сведения о неофициальной жизни гермесовцев и близких к ним людей, о поэте Арсении Альвинге, о молодом Арсении Тарковском и его семье, впервые предстает перед читателем.

Б. В. Горнунг, Н. В. Волькенау, М. М. Кенигсберг

«Мастерство Горнунга-фотографа очень повлияло на его крестника Андрея Тарковского»

Горнунг — человек очень яркой визуальной культуры. Он рисовал с детства, это у него, наверное, от матери (она училась в Московском Строгановском училище рисунку и акварели), а фотографировать он стал в начале 1930-х (первый фотоаппарат ему подарил художник Леонид Евгеньевич Фейнберг). Дружба с братьями Фейнбергами, с Александром и Михаилом Роммами, знакомство с художниками, которые принимали участие в выставках, организованных Государственной академией художественных наук, где Горнунг работал с середины 1920-х годов в качестве оформителя выставок, общение с К. Ф. Богаевским — это тоже университеты Горнунга.

Он увлеченно фотографирует Москву, племянника, друзей и их детей, русские пейзажи. Фотография — это ведь тоже попытка поймать время, не дать ему бесследно исчезнуть. Постепенно Горнунг добивается выдающихся успехов именно как мастер лирического фотопортрета и даже зарабатывает этим на жизнь. Все мы знаем его фотографии Пастернака и Ахматовой, но менее известно, что мастерство Горнунга-фотографа очень повлияло на его крестника Андрея Тарковского. Готовясь снимать «Зеркало», он любил листать фотоальбомы Горнунга, рассматривать фотографии, сделанные в местах, где протекало его детство, а потом воспроизвел их с большой точностью. «Прерафаэлитская» трава под водой, которую мы помним по «Сталкеру», — это тоже мотив фотографий Горнунга.

1/6 Борис Пастернак. Фотография Л.В. Горнунга 2/6

Борис Пастернак. Фотография Л.В. Горнунга 2/6  Арсений Альвинг. Фотография Л.В. Горнунга 3/6

Арсений Альвинг. Фотография Л.В. Горнунга 3/6  А.В.Звенигородский у С.Н.Дурылина на фоне картины М.В.Нестерова. Фотография Л.В. Горнунга 4/6

А.В.Звенигородский у С.Н.Дурылина на фоне картины М.В.Нестерова. Фотография Л.В. Горнунга 4/6  С.Я.Парнок и О.Н.Цубербиллер в Малояровславце. Фотография Л.В. Горнунга 5/6

С.Я.Парнок и О.Н.Цубербиллер в Малояровславце. Фотография Л.В. Горнунга 5/6  М.И. Тарковская. Фотография Л.В. Горнунга. 6/6

М.И. Тарковская. Фотография Л.В. Горнунга. 6/6  Лев Горнунг

Лев Горнунг «Мне пришлось решиться на реконструкцию дневника Горнунга»

Текстологически было довольно сложно понять, как выстраивать эту книгу, потому что дневниковые и мемуарные сюжеты повторяли друг друга, и объем книги первоначально был настолько велик, что не помещался в один том. Мемуары и дневники — это все-таки разные жанры, которые странно смешивать в едином тексте, но мне пришлось решиться на реконструкцию дневника Горнунга. Дело в том, что дневник сохранился в виде двух общих тетрадей начала 1920-х годов, тонкой тетрадки, которую он вел в Старках, когда там жила Ахматова (она отличается от опубликованных мемуаров некоторыми мелкими, но важными деталями), а остальное — это море неупорядоченных страничек, вырванных из блокнотов, иногда просто обрывающихся на полуслове: сама жизнь лишила Горнунга угла и возможности вести дневник в хороших тетрадках, отсюда его привычка записывать на огрызках бумаги, на подвернувшихся четвертинках листа. Кроме того, в то время, когда готовились к публикации его первые и главные мемуарные очерки, помощники выстригали нужные фрагменты дневника, а «лапша» с менее значимыми персонажами оставалась. Некоторые дневниковые записи дошли до нас только в виде переписанных помощниками копий. Из-за того, что мемуары Горнунга точно воспроизводят его дневники, добавляя необходимые дефиниции и пояснения, я сочла возможным разделить главные мемуары о литературных «генералах» на поденные записи, которые вставила в соответствии с датами, т. е. составила хронологическую канву из подлинных записей Горнунга, копийных записей и вынутых из мемуаров фрагментов, выделенных в книге особым шрифтом. То есть читатель, который берет в руки эту книгу, всегда имеет возможность понимать, с какой степенью аутентичности текста он имеет дело. Кроме того, в дневниковую ткань и комментарии я вставила некоторые письма Горнунга к друзьям и родным, стихи и записки к Горнунгу — это многоголосие, надеюсь, делает персонажей книги более живыми, объемными.

«У меня было чувство, что я воткнула в землю лопату и не могу вытащить ее»

В 2004 году Олег Лекманов попросил меня написать маленькую заметку для мандельштамовской энциклопедии о поэте-переводчике Дмитрии Сергеевиче Усове. До этого я написала около двадцати статей в словарь «Русские писатели. 1800–1917», так что «задворки русской словесности», по выражению Белинского, мне были известны не понаслышке. Я пошла в РГАЛИ, и первым документом, который мне попался, была автобиблиография Усова, которую он составил за месяц до своего ареста в 1935 году. Это было очень сильным эмоциональным потрясением, потому что я понимала, что эта библиография — как письмо утопающего в бутылке, адресованное неизвестно кому и выловленное мной. У Лозинского был припасен заранее узелок с вещами на случай ареста, а Усов на этот случай составил свою автобиблиографию. Когда я стала идти по ее пунктам, то поняла, что заметку-то я напишу, но мне нужно публиковать все, что сохранилось от этого человека, а он писал стихи на немецком и русском, статьи и невероятно интересные письма, которые потом составили отдельный том, большинство писем было адресовано провинциальному учителю Евгению Яковлевичу Архиппову, составителю первой библиографии Иннокентия Анненского. На то, чтобы издать двухтомник Усова, у меня ушло семь лет, с 2004-го по 2011. Когда я занималась Усовым, Горнунг всплывал в письмах и среди архивных дел, потому что бумаги Усова сохранились благодаря Архиппову и Горнунгу. Когда я делала книги Усова, у меня было чувство, что я воткнула в землю лопату и вытащить ее не могу — столько корешков-человеческих жизней схватилось за мои руки. Это чувство ушедшего слоя, о котором почти ничего неизвестно. Двухтомник я назвала говорящей строкой из стихотворения Усова: «…Мы сведены почти на нет», благодаря А. Никитину-Перенскому его теперь можно в электронном виде прочитать в его библиотеке «Imwerden». Получается, что книга Горнунга — третья в моем «проекте» по собиранию пазлов человеческих жизней ушедшего от нас слоя русской интеллигенции. Вторым действием был двухтомник Евгения Яковлевича Архиппова «Рассыпанный стеклярус», который вышел в издательстве «Водолей» в 2016 году. Его судьба тоже замечательная, потому что я уговорила издателя Евгения Кольчужкина верстать книгу бесплатно, а деньги на издание (80 тысяч!) мы за месяц собрали по подписке через Facebook.

В начале 1920-х годов Горнунг ищет единомышленников в литературных кружках и салонах. Он знакомится с Марианной Тумповской, возлюбленной Гумилева, очень тонкой поэтессой, о которой написала замечательную книжку «Девочка перед дверью» ее дочка Маргарита Козырева. Горнунг пронзительно описывает, как она бедно жила, как фотография Гумилева стоит у нее на прикроватной тумбочке, как он хотел бы что-нибудь сделать для нее, но что он мог? На страницах дневника мелькают и другие удивительные женские персонажи, например, поэтесса Варвара Брусилова, вдова сына генерала Брусилова, расстрелянная в 1937-м; поэтесса Нина Михайловна Подгоричани, гражданская жена Альвинга, публиковавшаяся в «Жатве» под псевдонимом Георгий Эрард (несколько лет тому назад ее «Шахматные стихи» были изданы А. Р. Кентлером и В. В. Нехотиным). Число не очень известных людей, промелькнувших в дневнике Горнунга, очень большое, и мне приходилось просить помощи у разных коллег. Я даже потом стишок написала:

Неустановленные лица,

Простите ль вы меня когда?

Вы пробежите как водица,

Как поезда и провода…

А установленные лица

Всем так известны, что хоть плачь.

Зачем я сам не бородач,

Не господин NN, не львица

Великосветская, а просто

Текстологический болван,

Зануда страшный, комментатор,

Не сочинитель, не нарратор,

А пропустивший гол вратарь…

…И очень недоволен мной

Мой указатель именной!

У Подгоричани фантастическая судьба, потому что она публиковалась в колчаковской прессе в Омске, потом вернулась в Москву в середине 1920-х, писала стихи и театральные пьесы, ходила играть в шахматы к наркому иностранных дел Литвинову, что, возможно, и стало причиной ее ареста. Жалко, что в книгу вошла только часть ее писем к Горнунгу из лагеря и ссылки, потому что объем не позволял. Они замечательно мужественны и остроумны: например, она пишет: «Все время слышишь: „Говорит Москва”. Уж лучше бы не было этих напоминаний. Это все равно что Адаму и Еве каждый день говорить: „Говорит Эдем. Слушайте увертюру из оперы „Потерянный Рай”». Горнунг ей посылал старые учебники, которые могли на рынке пойти на самокрутки.

Замечательная Алиса Усова, ее письма Горнунгу отдельно интересны, потому что она, оказавшись в Ташкенте, подружилась с Надеждой Мандельштам и Ахматовой. Алиса Гуговна просила Горнунга прислать ей книги из оставленной ему на хранение библиотеки Усовых, но тот долго не решался ей сознаться, что в войну пришлось многие книги продать, потому что концы с концами нельзя было свести. Так случилось потому, что перед войной жена Горнунга перенесла тяжелейший грипп с осложнениями, фактически сделавший ее инвалидом. В начале войны Горнунга призвали в армию. К счастью, он служил недалеко от Москвы и мог навещать жену, но всю войну она жила одна в квартире, где зимой было пять градусов тепла. Трудно обвинить человека, что он не смог сохранить в этих условиях библиотеку друга. Горнунг потом объяснил все Алисе Гуговне, и она его, конечно, простила.

Или Николай Федорович Бернер, о котором есть прекрасный очерк А. Б. Устинова в альманахе «Лица». В конце 1920-х Бернер оказался на Соловках, потом в ссылке, и вот Горнунг приходит к Парнок, и они решают послать Бернеру в ссылку деньги.

На страницах дневника Горнунга мелькают гахновцы — В. Э. Мориц, Б. В. Шапошников и другие, и это совершенно драгоценно, потому что сейчас становится понятно, что в Москве 1920-х ГАХН была, возможно, главным интеллектуальным центром, об этих людях дорога каждая подробность. Память об этой Москве хранят многие страницы дневника.

Яркий персонаж книги — старший друг Горнунга, поэт и критик серебряного века Арсений Альвинг, который переводил Бодлера, а в собственных стихах, по словам М. Л. Гаспарова, «блестяще имитировал» стиль Иннокентия Анненского. Он издавал до революции журнал «Жатва», где появилась одна из первых рецензий на сборники Ахматовой, — это была рецензия Усова на книгу «Четки»… Для Горнунга Альвинг стал старшим товарищем, который мог прийти ночью, чтобы накормить его бутербродом, а в другой раз писал Горнунгу: «я дошел до полного погибнутия», после чего Горнунг срывался к нему, убирался в комнате, мыл пол, то есть делал то, что поэтам плохо удается. А вот попав в лагерь, где случались и пятидесятиградусные морозы, Альвинг писал Горнунгу с глубокой иронией: «Масса солнца зимой (на Dawos похоже) <…> Перековался ли я? О — да!».

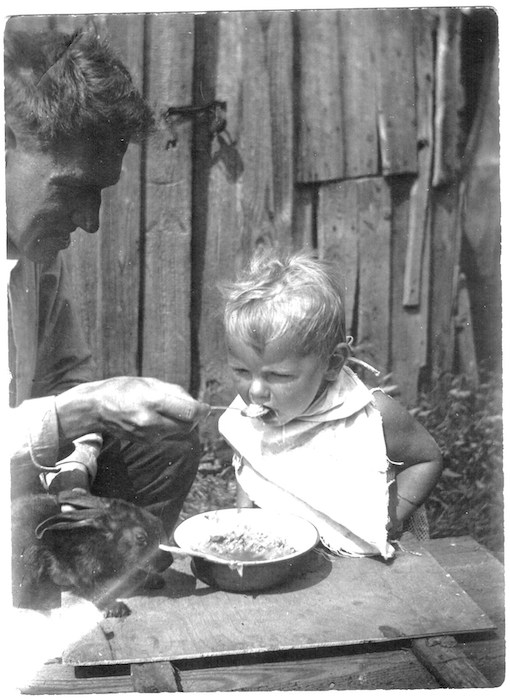

Горнунг познакомился с Альвингом в салоне Анны Арнольдовны Антоновской (будущего лауреата Сталинской премии за роман «Великий Моурави»). Одновременно он посещал литературный кружок Петра Никаноровича Зайцева, где познакомился с Пастернаком и Софией Парнок, которую очень ценил не только как поэта, но и как человека, пытался обустроить ее быт: притащил ей через всю Москву рукомойник, помогал выбирать занавески и т. п. Горнунг для любого из этих людей срывается и несется туда, куда нужно: упаковывает картины и рисунки Л. О. Пастернака, бегает по поручениям Ахматовой, везет керосин Фейнбергам на дачу, кормит кашей маленького Андрея Тарковского…

Лев Горнунг кормит Андрея Тарковского. Малоярославец, 1934г.

Фото предоставлено автором

Иногда это были не только какие-то бытовые дела, но и поступки, требовавшие немалого мужества и отваги. В 1935 году пошли аресты редакторов первого тома «Большого немецко-русского словаря» (первый том вышел в 1934 году): Шпет, Габричевский, Усов, филолог-классик Александр Челпанов (сын знаменитого психолога Челпанова). Горнунг не имел непосредственного отношения к этому словарю, но хорошо знал многих арестованных, с некоторыми дружил, поэтому, может быть, его спасло то, что он очень быстро уехал из Москвы — к Петрову, отчиму Марины Ивановны Тарковской.

Так вот, Алиса Гуговна Усова первые месяцы заключения Усова в лагере на Медвежьей горе навещала его, а потом, в 1937 году, ее как жену арестованного должны были выслать из Москвы. Она попросила Горнунга съездить в лагерь и передать эту весть мужу. В мемуарах есть этот удивительный эпизод, где Горнунг описывает, как едет в поезде, не имея документов на проезд, как в вагоне сидят энкаведешники и как ему страшно, но он доезжает до лагеря, передает эту весть и успевает предупредить Усова. Другой эпизод связан с арестом родственника жены Горнунга, замечательной поэтессы Анастасии Васильевны Петрово-Соловово. Всех поразило, с какой наглой точностью чекисты забирали драгоценности и семейные реликвии: были предположения, что сам арест и обыск состоялись из-за того, что кто-то проболтался о тех немногих ценностях, которые оставались в той семье. Родственница попросила Горнунга сходить на Лубянку и написать жалобу о наглом изъятии вещей. Т. е. принести жалобу энкаведешникам на энкаведешников! И Горнунг пошел в это пекло.

Этот человек, я уверена, совершенно не задумывался о себе, когда фиксировал эти сотни дел в своих дневниках, но, когда перед нами последовательно разворачивается картина его жизни, мы понимаем, что это какой-то русский лесковский праведник. Поэтому я выбрала эпиграфом к книге отрывок из замечательного рассказа Лескова «Скоморох Памфалон»: «Я не знаю, как я это сделал: я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел. Я всегда все так делал, пока был на земле…»

Лев Горнунг. Свидетель терпеливый… Дневники, мемуары. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019.