«Ломоносов сделал поразительную карьеру, сочиняя никому не нужные оды»

Беседа о формировании русской литературы в XVIII веке

Почему придворную русскую литературу, которую власть в XVIII веке создавала для собственных нужд, не стоит считать всего лишь средством пропаганды? Что позволило крестьянину Ломоносову произвести себя в «великие» и добиться в сословном обществе большего, чем многим аристократам? Как на развитии имперской России сказывалось отсутствие полноценного института доносительства и отчего разница между российским и европейским абсолютизмами не так велика, как кажется? Публикуем расшифровку программы Ирины Прохоровой «Культура повседневности», посвященной книге Кирилла Осповата «Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века».

Гости программы: Кирилл Осповат, кандидат филологических наук, доцент Университета Висконсина в Мэдисоне, и Андрей Костин, кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ.

Полезные ссылки: архив программы «Культура повседневности» и наше интервью с Кириллом Осповатом, приуроченное к выходу «Придворной словесности».

Ирина Прохорова: Сегодня мы поговорим о том, как формировалась русская литература как социальный институт, в какой период это происходило, что из себя представляла придворная словесность в XVIII веке и как очень многие наши бытовые представления о роли литературы, о роли литератора и его позиции в обществе до сих пор тянутся из этого раннего периода становления и русской государственности, и института литературы. Как всегда бывает в наших программах, мы отталкиваемся от вышедшей недавно книги, и на этот раз это книжка «Придворная словесность. Институт литературы и конструкция абсолютизма в России середины XVIII века». Cегодня мы поговорим о литературе как социальном институте с ее автором, Кириллом Осповатом, кандидатом филологических наук, доцентом Университета Висконсина в Мэдисоне. Наш второй гость — Андрей Костин, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики.

Я бы начала, как ни странно, с современности. В последние годы, начиная с 1990-х, когда институт цензуры в России рухнул, многие литераторы, которые ратовали за свободу творчества все советское время, вдруг стали вспоминать: а вот был хороший Союз писателей, там было много очень полезного — о литераторах думали, литераторы были лидерами общественного мнения, а сейчас вроде как никто, литературу вроде бы читают, но они не стали учителями жизни, и это очень плохо. То есть удивительным образом вдруг литература, которая, казалось бы, могла теперь свободно развиваться, вдруг в общественном сознании (так, по крайней мере, кажется пишущим людям) потеряла тот высокий статус, который она имела в советское время, несмотря на все препоны цензуры. Как вам кажется, не связано ли это странным образом с той давней традицией, которую Кирилл Осповат описывает в книге «Придворная словесность», с тем, что представление о функциях и задачах литературы, сложившееся в XVIII веке, до сих пор в остаточном плане влияет на восприятие и литераторов, и их социальной позиции, и их социального статуса?

Кирилл Осповат: Я бы сказал, что это восходит к XVIII веку как к точке начала, и я бы согласился с вами в том смысле, что в XVIII веке и в Европе, и в России формируется парадигма, которую мы называем словом «Просвещение»: оно может много чего означать, и, в частности, то, что есть авторитетные инстанции, которые перевоспитывают заблудший невежественный народ. Эти инстанции локализуются и в России, и в Европе двояко: это либо государство, либо круг интеллектуалов. Они могут между собой вступать в конфликт, но важно понимать, что это форма конкуренции или иногда даже форма симбиоза, потому что у них общая задача: государство вместе с интеллектуалами или государство и интеллектуалы наперегонки воспитывают массы, рассказывают им, как нужно жить. Поэтому как раз тут исчезает различие, которое иногда кажется радикальным: между Россией XIX века, скажем, эпохи радикальной интеллигенции, и Западом, потому что это взаимодействие постоянное, а конкуренция есть и в России, и на Западе. Я не живу в России, но, наверное, мы сейчас наблюдаем некоторый кризис или коллапс этой парадигмы, когда у литературы есть схожие функции. В этом смысле может быть очень интересно проведение параллелей с XVIII веком, когда они складывались.

Андрей Костин: Тут еще важен вопрос о том, что такое литература и что такое писатели. Действительно, писателей вряд ли сегодня воспринимают так же, как в конце 1980-х или в 1960-х, и поле интеллектуального говорения тех, к кому сейчас прислушиваются, явным образом перестраивается. В какой момент пишущий человек перестает быть писателем, относящимся к литературе, и оказывается интеллектуалом, который не идентифицирует себя с этой самой литературой? Можно описать так тот же самый кризис, и с этой точки зрения эпоха, про которую пишет Кирилл, принципиально важна — там статус писателей и представление о том, что есть отдельная область слагания противоестественных слов, оказывается в центре интеллектуальной работы и представлений о том, что такое вообще быть интеллектуалом. Может быть, мы в какой-то момент пришли к тому, что вымысел, который стоит за понятием писательства и литературой, и противоестественность складывания слов каким-то образом ушли, перестали давать этот статус пишущим. Это очень интересный вопрос, очень важный для нашей эпохи.

Ирина Прохорова: Я как издатель могу сказать, что до сих пор есть мировые бестселлеры, которые издаются немыслимыми тиражами и воздействуют на людей. Но интересен другой момент. Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию в нашей стране, которая, может быть, очень специфическая, но тем не менее: я разговаривала с большим количеством коллег и просто интеллектуалов в других странах, и они жалуются на то, что разрушаются те самые литературные каноны, которые были важны для воспитания, для создания коллективной идентичности, что теперь вообще непонятно, как другое поколение себя идентифицирует, потому что набор текстов, который работал по принципу «скажи мне, что ты читал, я скажу тебе, кто ты», перестал работать. Но если я правильно прочла книгу Кирилла Осповата, там есть очень интересный момент: идея литературного канона, тех обязательных или важных книг, которые просвещают людей, как раз складывается в XVIII веке наряду с абсолютизмом. Абсолютная власть монарха призывает литературу для своей символической легитимации. Я правильно понимаю, что удивительным образом эти две ипостаси — абсолютизм и литературный канон, литература как социальный институт — оказываются зависимыми друг от друга?

Кирилл Осповат: Да, совершенно правильно, и как раз интересно, что ровно эта функция канона, о которой вы сейчас сказали, оказывается востребованной при дворе для формирования сообщества подданных. Потому что в абсолютистской России середины XVIII века никакого естественного единства нет: продолжается колониальное расширение, очень много конфессий, языков, этносов — и как это все в структуру складывать? Понятно, что есть административные механизмы, которые тоже не всюду дотягиваются — бюрократии не хватает, чтобы всю эту раздробленную территорию объединить. Поэтому возникает такой проект, отчасти утопический, с отдаленной целью создания литературы как способа формирования коллективной идентичности и имперской публики. Об этом «Предисловие о пользе книг церковных» Ломоносова — один из главных манифестов эпохи, о которой я пишу. Понятно, что вначале этот проект был рассчитан на очень маленькую часть нации — на грамотных служащих, в основном на дворян или на людей вроде Ломоносова. В книге разобран случай Державина, который был бедным дворянином из-под Казани и стал тем, чем он стал, благодаря тому, что в Казани построили Казанскую гимназию, филиал Московского университета. Там ему сказали сразу: читай Ломоносова и Сумарокова — в порядке обучения вот этого имперского подданного, — и он этим занялся. Хороший пример. Но в самом начале эта литература адресуется очень узкой, но важной публике — тем, кто будет управлять, а не всем подданным. Я в книге слово «Просвещение» не употребляю, но по сути получается именно эта конструкция: каноны в виде литературы и просвещения оказываются частью того, что Фуко называет процессом управления. И это действительно структурно важный момент, потому что государство, как мы его себе представляем, и идентичности в нем возникают в процессе управления. В этом смысле налицо противопоставленность того, что я описываю, низовым, массовым тенденциям, свободной жизни масс.

Андрей Костин: Но есть и такая проблема: когда мы говорим про канон и представляем себе обязательное чтение, предполагается, что это мертвые мужчины. То есть для нас ключевое слово «мертвые» — это классика, мы читаем тексты, которые были раньше, и они нас конструируют. Специфичность ситуации середины XVIII века в том, что она себя отстраивает так, будто до нее ничего не было, будто она начинается с нуля, буквально отталкивается от того, что было совсем-совсем недавно — например, Феофан Прокопович, известнейший проповедник и идеолог петровского и аннинского времени, или Кантемир, от которого отталкиваются Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский в своих спорах. И сама эта конструкция, которая складывается в 1750-е годы, формируется как поле, в котором происходит борьба в духе Пьера Бурдье — борьба за центр поля: акторы не застывшие, они борются за место в центре. Примечательно, что Ломоносов, по сути, выталкивается с этой позиции почти сразу после смерти — есть довольно чудовищная история о том, как планировалось торжественное заседание после его смерти, которое в результате не состоялось. И Сумароков точно так же довольно быстро выдавливается на периферию людьми, которые работали одновременно с ним в начале царствования Екатерины. Ломоносов начинает появляться как классический автор только в 1780-е годы — для второй половины царствования Екатерины оказывается возможным и важным отстраивание уже такого канона, каким мы его себе представляем. Интерес этой эпохи в том, что мы видим становление литературы, которая отказывается строить себя как континуальную и строит себя как в буквальном смысле сейчас начинающуюся.

Кирилл Осповат: Я уточню только, что тут вопрос, с какой стороны посмотреть. В том же «Предисловии о пользе книг церковных» Ломоносов выстраивает идею бесконечной традиции, уходящей в римское прошлое, а также в греческое прошлое. То есть у нас есть, с одной стороны, идея сконструированной традиции, которая отличается от реальной преемственности, о которой говорит Андрей, а с другой стороны, пока Ломоносов и Сумароков еще живы, они уже нужны затем, чтобы быть каноном. Их тексты возникают и начинают публиковаться в ситуации, когда нужно что-то, что можно определенным способом читать — тем способом, о котором мы говорили раньше, а именно чтобы читатель стал образцовой частичкой имперского сообщества. То есть эта функция и сама идея каноничности — то, что выделяет Ломоносова и Сумарокова и их тексты 1740–1750-х годов среди того, что было до них и вокруг них. Именно этот момент мы по историографической традиции или иллюзии называем зарождением русской литературы — именно потому, что в тот момент появляется такая структура: вот они, будущие канонические авторы. Есть замечательный рассказ из Казанской гимназии, из державинской юности. Ломоносов и Сумароков еще живы, пишут в своих столицах, устраивается какой-то гимназический праздник, и на столе сооружают модель Парнаса. Вот стоят гимназисты, перед ними — модель Парнаса, а на Парнасе маленькие фигурки Ломоносова и Сумарокова. Они уже на этом Парнасе стоят, а вокруг бегают гимназисты и должны на это смотреть. Они еще живы, и их литература нужна именно для этого.

Андрей Костин: Но при этом тот же Державин, например, в момент, когда Екатерина решит поставить его бюст у себя в Царском Селе (у нее там было такое специальное место, где она ставила бюсты величайших людей, и среди них был единственный русский автор — Державин), будет невероятно смущен. По этому поводу написано стихотворение «Мой истукан», которое отражает сложность и непонятность того, как живой человек превращается в застывший мрамор. Державин будет постоянно про это думать, это одна из основных тем для него. С другой стороны, в елизаветинское время авторы действительно размечаются как более и менее важные, они начинают реально продавать книги. Удивительная история: Академия наук выставляет на ломоносовские книги гораздо более высокие цены, чем на все остальные — Ломоносов по-настоящему хорошо продается. Наценки на его оды — в четыре-пять раз больше себестоимости, чего не происходит ни с одной другой книгой Академии наук.

Ирина Прохорова: Я хотела спросить вас вот о чем: а есть ли здесь какой-то парадокс? Если верить многим исследователям, которых цитирует Кирилл Осповат и сам об этом говорит, канон и вообще институт литературы формируются под воздействием французского канона и французского двора с его меценатством над литераторами — Людовик XIV здесь пример для всех монархов в XVIII веке. Но во Франции количество читающих людей было тогда несравненно больше, или я ошибаюсь? В российской ситуации публикой всех этих великих писателей был сам двор, потому что читательского сообщества в нашем нынешнем понимании и даже в понимании XIX века не существовало. То есть это была придворная литература не только потому, что двор ей покровительствовал, но и потому, что главным читателем был двор, и в этом разница между французской и российской ситуацией.

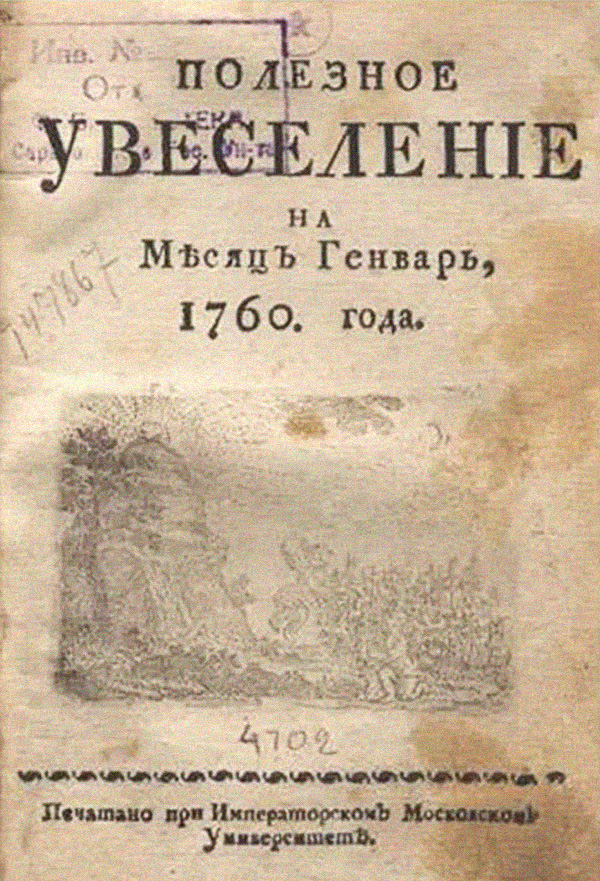

Кирилл Осповат: Конечно, есть ощущение, что публика уже есть, но в моей книге речь идет не столько о реальном множестве читающих, сколько о том, как литература довольно агрессивно формировала очень специфический образ читателя. То есть, с одной стороны, и читателей было не так много, а с другой стороны, была презумпция, что придворная словесность — для тех, кто будет причастен к этому этосу. Журнал Московского университета «Полезное увеселение», который под редакций Хераскова выходил с 1760 года, открывается статьей «О чтении», где сказано, что все эти людишки — купцы, провинциальные дворяне, неправильно читают, и это очень плохо: каждый читатель, который неправильно прочел книгу и пересказал другому, виноват больше, чем автор, который неправильную книгу написал. Есть очень важный социально сужающий импульс, и он, естественно, действует против объективных социальных закономерностей, которые состоят в том, что люди читают книги и публика расширяется.

Кирилл Осповат: Конечно, есть ощущение, что публика уже есть, но в моей книге речь идет не столько о реальном множестве читающих, сколько о том, как литература довольно агрессивно формировала очень специфический образ читателя. То есть, с одной стороны, и читателей было не так много, а с другой стороны, была презумпция, что придворная словесность — для тех, кто будет причастен к этому этосу. Журнал Московского университета «Полезное увеселение», который под редакций Хераскова выходил с 1760 года, открывается статьей «О чтении», где сказано, что все эти людишки — купцы, провинциальные дворяне, неправильно читают, и это очень плохо: каждый читатель, который неправильно прочел книгу и пересказал другому, виноват больше, чем автор, который неправильную книгу написал. Есть очень важный социально сужающий импульс, и он, естественно, действует против объективных социальных закономерностей, которые состоят в том, что люди читают книги и публика расширяется.

Андрей Костин: Кирилл совершенно верно говорит, что публика конструируется как публика, которая не видит ничего, кроме двора. На самом деле она, конечно, была значительно шире, и ни один из максимальных тиражей не отражает количества реально читающих. Например, мы знаем про покупателей «Риторики» Ломоносова — руководства по красноречию, важнейшего учебника, который маркировал появление новой словесности, — что среди них почти не было аристократов: это люди статуса сержантов, прапорщиков, мелких канцеляристов, чиновников и так далее. Здесь очень важна сама конструкция, которая предполагает, что эти люди, начиная читать правильную литературу, включаются в правильный разговор, в центре которого находится двор. Так создается то новое, что есть в этой литературе.

Мы можем наблюдать случаи, когда создается специальная литература для двора, которая отделяется от широкой публики, — например, на те же оды Ломоносова назначается очень высокая цена, такая, чтобы широкая публика не смогла их купить. Или был такой замечательный государственный деятель Петр Иванович Шувалов, который руководил почти всем к концу 1750-х годов, двоюродный брат Ивана Ивановича Шувалова, основателя Московского университет. Он прославился тем, что устраивал фейерверки в Петербурге, а это очень дорого и очень круто. Представьте, вы живете в совершенно темном городе, и вдруг в одну ночь на шесть часов все озаряется в его центре — это что-то невероятное. Сам фейерверк устроен так, что правильно наблюдать его можно только с одной точки — с той точки, где сидит правительница, а все остальные от этого отделяются. И описания фейерверков перестают печататься в 1759 году — они становятся доступными только придворной публике.

Ирина Прохорова: Мне очень интересна сама история складывания российского абсолютизма и системы управления в сравнении с европейскими монархиями, которые в тот момент или чуть раньше тоже создают специфическую систему управления. С вашей точки зрения, в чем специфика русского абсолютизма по сравнению с европейскими и каким образом это связано с институтом литературы? Мне трудно судить, но я читала ряд книг, например, «Историю литературы как социального института в XVIII веке» Роберта Дарнтона, где он показывает, что была цензура, были специальные цензоры, которые прочитывали всю литературу, но они, кроме того, были еще и любителями изящной словесности: стиль правили, советовали что-то литераторам, и при этом существовал рынок литературы, то есть много издательств и конкуренция. В России была все-таки немножко другая ситуация, если я правильно понимаю. Литература не была изобретена государством, но было высочайшее повеление, если я не утрирую, что у нас теперь тоже будет литература как у всех, не хуже: имеется в виду, что будет особое покровительство у этих самых литераторов. Права я или нет?

Ирина Прохорова: Мне очень интересна сама история складывания российского абсолютизма и системы управления в сравнении с европейскими монархиями, которые в тот момент или чуть раньше тоже создают специфическую систему управления. С вашей точки зрения, в чем специфика русского абсолютизма по сравнению с европейскими и каким образом это связано с институтом литературы? Мне трудно судить, но я читала ряд книг, например, «Историю литературы как социального института в XVIII веке» Роберта Дарнтона, где он показывает, что была цензура, были специальные цензоры, которые прочитывали всю литературу, но они, кроме того, были еще и любителями изящной словесности: стиль правили, советовали что-то литераторам, и при этом существовал рынок литературы, то есть много издательств и конкуренция. В России была все-таки немножко другая ситуация, если я правильно понимаю. Литература не была изобретена государством, но было высочайшее повеление, если я не утрирую, что у нас теперь тоже будет литература как у всех, не хуже: имеется в виду, что будет особое покровительство у этих самых литераторов. Права я или нет?

Кирилл Осповат: Вы задали сразу несколько вопросов — об абсолютизме, о литературе, о соотношении России и Запада. Это все разные разговоры. Если говорить конкретно о литературной ситуации, то у России середины XVIII века действительно есть важное отличие: у нас не было живого книжного рынка, а чтение происходило благодаря циркуляции рукописей. Книгопечатание было централизовано, книг выходило довольно мало. С другой стороны, есть вопрос о том, насколько отличается русский абсолютизм от европейских. Я бы сказал, что отличий меньше, чем принято думать, потому что разные европейские страны друг от друга тоже очень сильно отличаются — Франция отличается от Англии, по обе стороны Ла-Манша идут дебаты о том, как мы отличаемся от соседей, поэтому уже в тот момент возникает огромная литература о том, какие они разные. А дальше есть, например, Пруссия, важнейший партнер и образец для России, точка отсчета, и это взаимно — прусский король Фридрих I по образцу Петра хотел казнить своего сына, но ему не дали. Они выпивали с Петром, и он у него учился, как быть монархом. И наоборот — Екатерина смотрела на то, что делает Фридрих II, и так далее. Если сравнивать Россию с Пруссией, то граница, которую мы всегда проводим между Россией и Западом, окажется куда менее значительной. Опять же, имеет значение, что и с чем мы сравниваем.

Моя книга построена на представлении о том, что Россия — часть западного континуума, и это подтверждается биографиями разных людей: Ломоносов учился в Германии, Карамзин наблюдал Великую Французскую революцию — мы все это хорошо знаем. Конечно, когда я писал книгу и читал о том, что происходило в Западной Европе, бросались в глаза параллели не столько с тем, что там было в середине XVIII века, о которой моя книга, сколько с тем, что происходило в XVII, иногда даже в конце XVI века, когда формировались придворные кружки и в Англии, и во Франции. Поэтому одного правильного ответа тут нет.

Андрей Костин: Можно сказать, сославшись на того же самого Дарнтона, что специфика происходившего в России с точки зрения абсолютизма состояла в том, что у нас в середине XVIII века был очень плохо выстроен аппарат шпионов и доносителей. Аппарат, который предполагает, что люди должны сами доносить друг на друга, работал у нас, прямо скажем, не очень здорово с точки зрения идеальной машины доносов.

Ирина Прохорова: Как это так? Евгений Анисимов написал огромную книгу про структуру доносительства, которая опутывала просто все.

Андрей Костин: Да, но это не значит, что доносили буквально обо всем. Мотивы, которые побуждают людей идти и доносить, устроены значительно сложнее. Очень часто можно наблюдать, как люди, обращаясь в государственные органы с доносом, проявляют в этом свою субъектность — пытаются достичь каких-то собственных целей, в том числе попадая в результате в машину, которая будет их перемалывать. Но у нас почти не было системы доносительства. Замечательный пример — то, что произошло в правление Елизаветы Петровны, когда Москвой начал во многом руководить известный Ванька Каин. Он прославился, потому что заявил, будто знает всех воров и сейчас начнет их понемногу сдавать. В итоге он выстроил огромную криминальную систему в Москве и устраивал воровство похлеще, чем те воры, которых он на протяжении многих лет сдавал полиции. Или, например, та история, которую описывает Дарнтон: появляются анонимные стихи, и с помощью сбора информации о них удается добраться до создателя. Россия такого не знает. Мы, например, до сих пор не знаем, кто написал «Гимн бороде», который приписывается Ломоносову, — возможно, вполне оправданно, но никакой попытки выяснить, кто же написал текст и как эта рукопись добралась до Синода, который возмутился из-за этих стихов, не было. А с другой стороны, в то же самое время, в 1750-е годы, рукописная литература по-настоящему взрывается, и оказывается, что у нас рядом с печатной литературой есть рукописная, в которой с помощью обмена рукописными стишками можно обсуждать самое интересное. Тут важен текст Ивана Елагина (он потом будет руководить русским театром при Екатерине) «Сатира на петиметра», вокруг которого внезапно возникает какая-то дикая стихотворческая полемика, и в ней участвуют люди, прежде явно никогда не писавшие стихов. Справляются они очень плохо, но начинают писать стихи просто потому, что нужно с помощью обмена рукописными стихотворными репликами участвовать в полемике. И мы по большей части этих людей не знаем — никто не задается этим вопросом. То есть, в отличие от той же Франции, где была выстроена слаженная система доносительства и шпионства, в России это работало иначе.

Ирина Прохорова: Я хотела затронуть еще один интересный аспект, который упоминается в книге Кирилла: как институт литературы в довольно жестких сословных обществах, не только у нас, но и в Европе, оказывается социальным лифтом для людей низкого происхождения. Поскольку двор и вообще монархия требуют легитимации, литература становится важным агентом не только просвещения и смягчения нравов, но и пропаганды монархизма. Литераторы часто вербуются из представителей неблагородных сословий: для них это оказывается невероятной возможностью изменить свой статус. С вашей точки зрения, насколько это стало правилом в XVIII веке? Или все-таки стоит говорить скорее об исключениях?

Кирилл Осповат: Это действительно был очень важный механизм, причем не только в России — по сути, это механизм формирования бюрократии на месте старых добюрократических форм управления. Формирование бюрократического аппарата подразумевает, что люди получают чины за то, что умеют обращаться с бумагами, читать-писать, а не по праву рождения. И это распространяется не только на людей, которые не родились дворянами, как Ломоносов, но и на родовых дворян, которым все равно нужно как-то делать карьеру, пробиваться, конкурировать с детьми более знатных людей и так далее. То есть у нас есть некоторый механизм, воплощенный в России в Табели о рангах, который определяет все европейское Новое время, то есть формирование «бюрократической меритократии».

Ломоносов гениально эту систему взломал или использовал, выжал из нее все, что возможно. Он родился крестьянином, а под конец его жизни уже все говорили о том, какой он великий. И этот текст он явно сам придумал, он сам говорил: я великий — и все за ним повторяли: великий. Совершенно поразительный успех, намного больше, чем у Сумарокова, который был гораздо более знатным. Это бюрократическая меритократия и придворный патронаж, который позволяет патрону или монарху взять человека из грязи и произвести его в князи. И тексты работают не только как пропаганда, не только как способ рассказать что-то безвластной и ничего не значащей публике, но и повышают престиж внутри этой системы, на чем Ломоносов и сумел подняться. Он сделал поразительную карьеру, сочиняя никому не нужные оды: пока Ломоносов их не стал писать, никто не знал, что за оды нужно награждать так, как награждали его. Он переоткрыл на русской почве этот механизм, который меня страшно занимает.

Андрей Костин: Нужно еще учитывать, что это отличная модель, работающая как реклама и вывеска, за которой существует реальность, заметно отличающаяся от рекламы. Если мы посмотрим на тех, кто сделал по-настоящему серьезную карьеру при Екатерине, окажется, что они должны были начинать еще при Елизавете: возраст вхождения в публичную литературу — где-то 38–45 лет, это серьезное занятие для серьезных людей. Наоборот, те, кто рано начинает печататься и выступать, вероятнее всего, потерпят крах на карьерном пути, и Фонвизин скорее исключение, чем правило. Но меж тем именно такие персонажи показываются нам как модель, которой мы должны следовать, и со временем их становится все больше, и литература постепенно развивается.

Ирина Прохорова: Проведу параллель, хотя отдаю себе отчет в натяжках: весь XIX век шла борьба литераторов за относительную самостоятельность от двора, развитие рынка, появилось романтическое представление о поэте и художнике. Такая демократизация литературной жизни продолжалась весь XIX век, а в ХХ веке после Октябрьской революции опять происходит огосударствление литературы, появляется Союз писателей и т. п. В некотором смысле можно сказать, что в каком-то искаженном виде новый неоабсолютизм возродил модель патронажа (в роли патрона выступало уже государство в целом), а литераторы стали исполнителями госзаказа.

Кирилл Осповат: Тут замечательно соотношение двух разных механизмов. У нас есть механизм объективной машины государственной бюрократии, которая якобы работает безлично, и механизм патронажа, ориентированный на личность. Эти механизмы сосуществовали всегда, в том числе в советскую эпоху. Надежда Яковлевна Мандельштам писала о ситуации литераторов в 1930-е годы: «Уже все мы к кому-то бегали или ходили» — этим глаголом обозначается наличие покровителя в аппарате власти, причем она называет конкретного человека. Патронаж такого рода виден, в частности, в истории Мандельштама, отсюда и параллели. Тут, на мой взгляд, не стоит сводить все к одному механизму, потому что были разные конкурирующие институты, но вообще механизм патронажа никогда никуда не уходит, он всегда с нами.

Андрей Костин: И все-таки Союз советских писателей — изобретение своего времени. При Елизавете никакого союза с секретариатом, который определял, кто выше, а кто ниже, не было. Были отношения относительно свободных акторов, которых часто специально заставляли вступать в конфронтацию друг с другом. Первое специализированное собрание писателей появляется только в 1780-е годы, при Екатерине. С другой стороны, елизаветинское время заканчивается тем, что начинают возникать конкурирующие друг с другом типографии и конкурирующие друг с другом места притяжения интеллектуалов — Академия наук, университет, тот же Шляхетный корпус затевает свою типографию, и все вокруг начинают хотеть быть центром, где все происходит. В этом довольно существенное отличие.