Лев Толстой и конец света

Илия Виницкий — к 194-му дню рождения писателя

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Надо надеяться, что придет время, когда все дневники Толстого, все это великое духовное богатство, как одно стройное прекрасное целое увидят свет и откровения их станут доступны человечеству.

В. Н. Срезневский. Отчет о командировках в Румянцевский музей для приведения в порядок и описи рукописей Л. Н. Толстого, пожертвованных музею гр. С. А. Толстой (1921)

----------------------------------------

И разве же не актуально звучат эти строки в наши апокалиптические времена?

Осия Сорока. Предисловие к пьесам Вильяма Шекспира (1990)

Сейчас многие стали говорить о конце света, так что я тоже о нем поговорю. Но в своем, филологическом (здесь эдиционно-текстологическом) ключе, если не возражаете.

Тетрадь Г.

Л.Н. Толстой. Рисунок неизвестного французского художника второй четверти XIX в. Карандаш. Москва, 1846—1847 г. Государственный Толстовский музей в Москве

Готовясь к занятию о дневниках Льва Толстого для курса о «Войне и мире», я наткнулся в первом «дневниковом» томе знаменитого Юбилейного издания (М., 1937; редактор А. С. Петровский) на французское стихотворение о конце света, записанное будущим писателем в Ясной Поляне весной 1851 года (так называемая «Тетрадь Г.»). В тетради это стихотворение окружено французскими выписками из сочинений известного поэта и политического деятеля Альфонса де Ламартина и знаменитого сентиментального романа Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (почему-то в примечаниях местом действия последнего названа Америка, а не африканский остров Маврикий — Ile de France), связанными с рассуждениями Толстого о литературе для народа, о границах между прозой и стихами, социализме и морали, насилии над природой, древнеримской истории и ниспровержении дворянской аристократии, Робеспьере и смертной казни, ненужности наук, любви и смерти, самопожертвовании как «самой обидной форме эгоизма», радости материнства, несчастье и счастье людей добродетельных и тщеславных, уединении, боязни показаться смешным, неэффективном дидактизме и т. д. По сути дела перед нами своеобразный синопсис толстовских размышлений на протяжении будущих десятилетий.

Французские выписки-цитаты в ранних дневниках писателя выполняли роль эмоциональных ключей-девизов, выражавших и стимулировавших чувства, мысли и поступки молодого человека (похожую функцию такие «проективные» цитаты играли в дневниках ранних русских романтиков Андрея Тургенева и Василия Жуковского). Так, первый дошедший до нас дневник 1847 года открывался французской цитатой из франклиновского моралистического «Альманаха бедного Ричарда» и вводил одну из важнейших для Толстого в будущем тему рационалистического поиска «причин поступков во взаимодействии внешних обстоятельств и внутреннего состояния» (Ирина Паперно). В дневнике 1851 года он цитирует высказывания римского философа Сенеки, английского романиста Стерна (по-французски), а также многословное рассуждение столь раздражавшей его впоследствии французской писательницы Жорж Санд (без указания ее имени) о невыразимости на письме живых и подвижных мыслей и чувств. Такие цитатные конспекты свидетельствуют не только о круге чтения молодого человека (в своей совокупности они представляют собой прообраз его будущих собраний афоризмов и сентенций), но и о жанровых и стилистических источниках его творчества.

Французское стихотворение, о котором пойдет речь, выделяется в «Тетради Г.» своей шутливо-сатирической тональностью:

Quand la fin finale adviendra

Tout à rebours clopinera,

Lors celui-là deviendra riche

Qui plus sera sot, larron, chiche.

Tant moins aura-t-on l’honneur,

Tant plus sera-t-on grand seigneur.

Suffira d’avoir jeune hure,

Petite âme et large serrure.

Laides guenons, singes bottés

Comme patrons seront festés.

Ânes seront assis en chaire

Et les docteurs debout derrière.

В примечании к этому тексту приводится стихотворный перевод, выполненный участвовавшим в работе над томом старшим сыном писателя Сергеем Львовичем Толстым (1863—1947):

Когда наконец век последний придет,

Он все кверху дном повернет.

Кто алчен и скуп, неумен, плутоват,

Тот будет почтен и богат.

И чем у кого будет меньше чести,

На высшем рассядется месте,

Была бы деньга да башка молодая,

Да кстати душонка дрянная.

Тогда обезьян будут чтить за господ,

Возвысится всякий урод,

На кафедрах будут ослы восседать,

Ученые сзади торчать.

Источник стихотворения в комментариях к тому не указан.

1917

Следует заметить, что впервые тетрадь, включающая это странное французское стихотворение, была напечатана в начале 1917 года в подготовленном В. Г. Чертковым «Дневнике молодости Льва Николаевича Толстого». На 208-й странице издания был приведен следующий подстрочный перевод этого стихотворения:

Когда наступит последний конец,

Все пойдет навыворот,

Тогда тот будет богат,

Кто будет особенно глуп, скуп и вороват,

Чем меньше кто будет иметь чувства чести,

Тем большим он станет господином;

Достаточно будет молодой башки,

Мелкой души и толстой мошны.

Уродливые потаскухи, набитые обезьяны

Будут приветствованы как покровители,

Ослы будут восседать на кафедрах,

А ученые торчать за их спинами.

В комментариях было указано, что знаки препинания во французском тексте проставлены редакторами «по смыслу» и что «редакции неизвестно, откуда заимствовано это стихотворение».

Откуда же взял его Толстой и зачем его сыну — общественному деятелю (в свое время активному защитнику духоборов), музыканту, этнографу, композитору и преподавателю московской консерватории — понадобился явно избыточный для академического издания литературный перевод этого стихотворения (весьма корявый, насколько мы можем судить)?

1765

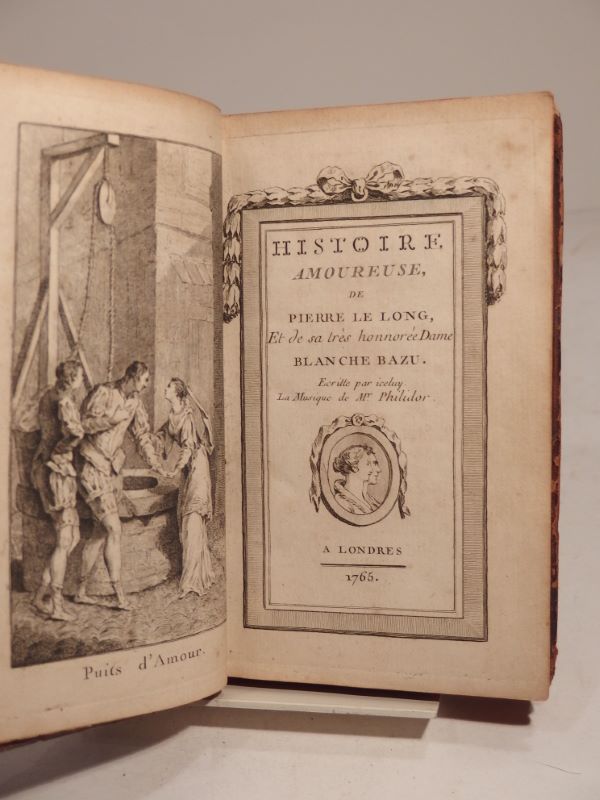

Судьба этого французского (---) рифмованного пророчества оказалось очень интересной. Как мы выяснили, впервые оно было опубликовано второстепенным французским писателем и поэтом сентиментальной эпохи, издателем «Дамского Парнаса» Э. -Л. Биллардоном де Совиньи в качестве выдержки из «ста и одного предсказания» о конце света некоего брата-капуцина Бассе в книге «История любви Пьера ле Лонга и досточтимой дамы Бланш Базу, написанная им самим» (1765). Книга Совиньи выдержала несколько изданий в XVIII — начале XIX веков (в английском переводе этого галантного сочинения предсказания о конце мира были приписаны святому отшельнику Сан-Локо).

Толстовская выписка полностью совпадает с текстом пророчества, помещенном в издании 1778 года и в книжке из серии старинных и современных иллюстрированных романов 1849 года, включавшей сочинения Совиньи, Флориана и Вольтера. Хотя в библиотеке Толстого нет ни одного из этих изданий, логично предположить, что именно из последнего, близкого по времени к дневниковой записи, писатель и позаимствовал этот текст. Архаизм и маргинальность источника не должны нас смущать. Так, Борис Эйхенбаум, говоря о систематическом характере чтения молодого Толстого и его интересе к «устаревшему» к середине XIX века чувствительному роману Бернардена де Сен-Пьера, подчеркивает, что будущий писатель «несколько раз повторяет, что любит читать дурные или глупые книги»: «Есть какое-то особенное удовольствие читать глупые книги, но удовольствие апатичное». По словам исследователя, «в этих дурных и глупых книгах Толстого интересовала примитивность и простота приемов, которые в „хороших“ осложнены и скрыты. Это — удовольствие специалиста, посвященного в технику своего дела. В Толстом это сказывается с особенной силой, потому что он — не эпигон, не последователь».

Мы полагаем, что к числу таких внешне «примитивных» книг, резонировавших с настроениями и «техническими» поисками Толстого, следует отнести и роман Совиньи — друга и последователя Руссо, проповедовавшего в своих произведениях утопический призыв к возвращению к простой жизни, культ тихих, семейных ценностей и обращение к истории и обычаям своей страны*Содержательный анализ этого забытого романа дается в статье: Brenner, C.D., A Neglected Preromantic: Billardon de Sauvigny // Romanic Review, 1938 , vol. 29, pp. 48–58..

Роман Совиньи написан в модном в XVIII веке жанре «roman pastiche» (стилизация «genre troubadour»), черпавшем сюжетный материал из истории и нравов Франции рыцарского века. Из мистифицирующего названия романа следует, что он cочинен был самим Пьером ле Лонгом. Предисловие и сноска в конце текста сообщают читателям, что перед ними верное воспроизведение, вплоть до орфографии, копии оригинальной рукописи, недавно обнаруженной одним из друзей покойного Пьера в его семейных бумагах. Действие романа относится к XVI веку. Его наивный стиль и использование архаических слов и выражений призваны были, по словам исследователя, воссоздать дух раннего французского Ренессанса. Роман включал в себя «шесть прелестных баллад», написанных в наивном style marotique (подражание поэзии Клемана Маро; музыку на включенные в текст произведения песни написал композитор — и знаменитый шахматист — Франсуа-Андре Филидор). Современникам этот галантный (местами вполне эротический) роман нравился (по преданию, Руссо читал его вместе со своими друзьями; высоко оценивала его и сентиментальная писательница г-жа де Жанлис). В 1779 году была создана и поставлена драматургическая версия романа.

Сочинения Совиньи были известны в России в конце XVIII — начале XIX веков. В 1780 году сокращенный перевод романа о Пьере вышел в третьем томе «Библиотеки Немецких романов» В. А. Левшина под названием «История любовная Петра Долгого и его пречестной супруги Бланки Базю» (сочинение г-на Совении). Из своего переложения популяризатор жанра рыцарских приключенческих повестей Левшин решил «совсем выкинуть» мистическую главу с апокалиптическим предсказанием капуцина, всецело сосредоточившись на любовно-авантюрном сюжете и откровенных описаниях (герой рассказывает, что однажды застал пречестную Базю лежавшей «в беспорядке, свеся голову на правую сторону; ее белые полуобнаженныя руки были разметаны, шнуровка ее совсем расстегнута. — Взоры мои рассыпались на всех ее приятностях, каковых никто еще из смертных не видывал. — Белейшая снега шея, и потом грудь... два маленькие окружения, заразы... в пол раскрытые! — левая нога была согнута, и короткая, самая тонкая юбка, и так обогнувшаяся к телу, что одним взглядом можно бы усмотреть весь оклад ноги», никак не имея времени и желания подумать о приближающемся Страшном суде. В 1793 году в Москве был напечатан перевод будущего преподавателя словесности в Московском Благородном пансионе М. Н. Баккаревича под названием «Торжество розы. Праздник в Саланси» (имелись в виду выходившие под одной обложкой с «Пьером» сентиментальные романы «Suivie de la Rose» и «La Fête de Salency»). В 1805 году были опубликованы «Стихотворения Сафы» поэта, масона и сенатора П. И. Голенищева-Кутузова, которые восходили к мистификации, придуманной французским писателем и анонимно напечатанной в 1768 году. На апологи Совиньи как возможный источник одного из произведений князя П. А. Вяземского недавно указал один из лучших знатоков русско-французских литературных связей XVIII — начала XIX века Андрей Добрицын*Добрицын Андрей. Вечный жанр: западноевропейские истоки русской эпиграммы XVIII — начала XIX веков.. 2008. Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, С. 387..

Одним словом, обращение Толстого к этому забытому и «глупому», с точки зрения читателей начала 1850-х годов, роману не было неожиданным и хорошо вписывалось в общий контекст его «анахронического» руссоизма. Но почему из всего этого произведения он выбрал и переписал в дневник стихотворное предсказание о конце света?

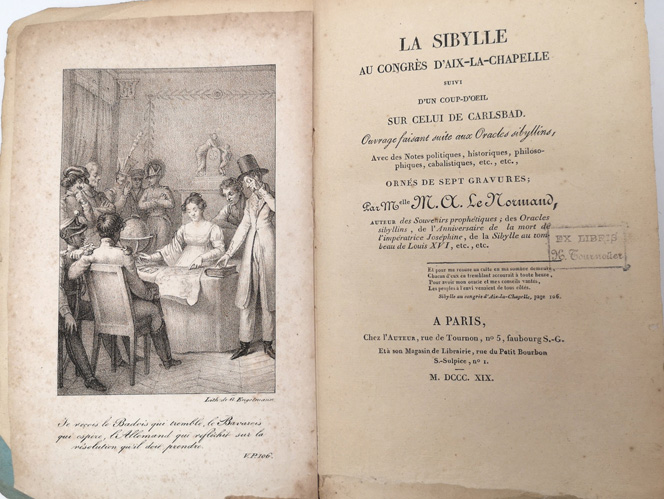

1819

Привлекшее Толстого пророчество Совиньи пользовалось популярностью в мистическую александровскую эпоху. В расширенном виде оно приводится — со ссылкой на издание книги Совиньи 1796 года — в примечании к вышедшей в 1819 году брошюре знаменитой французской гадалки г-жи Ленорман «Прорицательница на Ахенском конгрессе». Здесь этот текст атрибутирован брату-капуцину Игнацию Жилю Бассе. В своей брошюре Ленорман цитирует апокалиптические предсказания брата Бассета и Мишеля Нострадамуса как наиболее авторитетные.

Стихотворная форма предсказаний брата Бассе вписывается в восходящую к древнегреческим пифийским прорицаниям и канонизированную в Новое время Нострадамусом традицию поэтических «венков» пророчеств вроде следующего куплета из первой центурии французского провидца:

Суровый правитель появится в мире

И в тине погрязнет мечта мужика.

Ведь войн не унять самым ласковым лирам,

И быть деспотизму три года пока.

(Перевод В. К. Завалишина, исправленный по оригиналу В. И. Щебнем)

В эту древнюю поэтическую традицию, кстати, включаются и известное стихотворение Федора Тютчева «Последний катаклизм»: «Когда пробьет последний час природы...» (1829), и лермонтовское «Предсказание»: «Настанет год, России черный год...» (1830).

В свою очередь, в эпоху Возрождения получают распространение сатирические памфлеты-предсказания, высмеивающие современные нравы и порядки (например, предсказания «бича государей» и — по удачному выражению Константина Душенко — «прадеда современной разоблачительной журналистики» Пьетро Аретино). Стихотворными двойчатками, вроде тех, что мы видим у «брата Бассе», пророчествовал, как известно, Шут в «Короле Лире» Шекспира (позднему Толстому это пророчество казалось «совершенно неподходящим к положению»):

Когда несправедливо не засудят,

Когда клеветнику житья не будет,

Лихварь проценты бросит вымогать,

А шлюха станет храмы воздвигать, —

Тогда горюй, несчастная страна,

Последние наступят времена.

Кто доживет из вас, увидят сами,

Что человек начнет ходить — ногами

(акт 3, сцена 3; пер. Осии Сороки).

Существовал ли прорицательный капуцин Игнатий на самом деле, нам пока не удалось установить, но, скорее всего, мы имеем дело с литературной мистификацией Совиньи — точнее, стилизацией популярной во Франции XVI века фигуры поэта-предсказателя (прежде всего, здесь имеется в виду Нострадамус). Более того, эти пророчества даются писателем в явно ироническом контексте (цитирующий их отец-настоятель стремится напугать влюбленного Пьера и заставить его отказаться от земных желаний и уйти в монастырь) и носят сатирический и пародийный характер. (Так, в книге без объяснения причин выбора или умолчания приводятся — со стерновскими отточиями — только 27, 95–99 и 101-е «пророческие» двустишия). Перед нами литературная игра писателя-руссоиста XVIII века, смеющегося как над нравственной деградацией современного общества, так и над суровым монашеским ригоризмом, и провозглашающего любовь и семейное уединение как высшие (спасительные) ценности жизни. Показательно, однако, что в романтическую эпоху г-жа Ленорман отнеслась к прорицаниям вымышленного капуцина как к аутентичным пророчествам брата Игнация Бассе.

1851–1914

Л.Н. Толстой и Н.Н. Толстой. Даггеротип Мазера. Москва, апрель 1851

Нам представляется, что именно сатирический настрой стихов Совиньи привлек внимание молодого Толстого, недавно бросившего учебу в показавшемся ему скучным и бессмысленным университете и увлеченного фронтальной критикой пороков и структуры современного общества, основанного на лжи и лицемерии. Иначе говоря, обращение будущего писателя к «аретинианской» или «шекспировской» традиции универсалистского осмеяния современного общества под маской апокалиптического предсказания указывает на один из важных литературных источников его воинственно-критического морализма (от «Холстомера» до «Крейцеровой сонаты» и «Воскресения»), cвоеобразно преломившего постулаты ветхозаветной и христианской эсхатологии. Литературу он понимал как своего рода страшный суд на собой и цивилизацией.

В то же время в последующем творчестве Толстого отзовется и представленное в стихах Совиньи насмешливое отношение к историко-апокалиптическим предсказаниям: пародия на мистические вычисления Пьера Безухова накануне войны 12-го года (какой-нибудь мистик обратил бы внимание на прямо-таки каббалистическую анаграмму из названия романа Совиньи о Pierre и Bazu в имени толстовского героя, но я не мистик); насмешки над пророческим спиритизмом в «Анне Карениной» и «Воскресении»; провокационные рассуждения о комете Галлея, готовой разрушить землю, в начале XX века (писатель признавался, что с удовольствием бы посмотрел на это со стороны).

Заметим, что, по иронии судьбы, уже после смерти сам Толстой станет жертвой «апокалиптического розыгрыша» мирового масштаба, устроенного американским мистификатором российского происхождения Иваном Народным (эстонцем Яном Сибулем), представлявшим себя основателем нового религиозного учения, главным российским революционером, сподвижником Горького, Марка Твена и Эммы Голдман. Народный также представлял себя близким другом Льва Толстого и секретарем американской комиссии по организации мемориальных мероприятий в честь покойного гения. В конце 1900-х - начале 1910-х годов он опубликовал (за своей подписью и анонимно) в американских и финских газетах и журналах несколько сфальсифицированных воспоминаний и интервью с великим писателем, в уста которому вложил собственные теософские идеи об анархическом индивидуализме, синтетической религии Будды, Моисея, Сократа и Христа, а также резкую критику капиталистической цивилизации, обреченной на скорую гибель. В 1912 году этот плодовитый фантазер, регулярно печатавший большие статьи о России для воскресного издания газетного синдиката Херста, пустил в свет сенсационное пророчество о грядущей мировой войне, якобы переданное в американскую прессу (вымышленной) племянницей Льва Николаевича Анастасией. (Хитрый Народный даже поместил в газетах ее портрет и факсимиле записки, дающей ему право распоряжаться приводимыми ею сведениями.) Подробнее о толстовских (и иных) мистификациях Народного мы пишем в серии статей и подытоживающей ее книге об этом замечательном мистификаторе. Здесь же процитируем текст апокалиптического пророчества, приписанного Народным Толстому:

«Великий мировой пожар начнется в 1912 году — начнется в юго-восточной Европе. После этого я вижу всю Европу в пламени и потоках крови.

Но в 1915 году на севере появится странная фигура — новый Наполеон, — и он бросится в кровавую драму. Этот человек будет обладать слабыми познаниями в военном искусстве — это будет писатель и журналист, — и под его властью останется большая часть Европы вплоть до 1925 года.

В конце великой войны наступит новая политическая эра для Старого Света. В нем образуется союз всех государств, напоминающий собою Соединенные Штаты. От всех народностей останутся только четыре гиганта: англо-саксы, романы, славяне и монголы.

С 1925 года я вижу перемены в религиозном отношении. Второй факел куртизанки довершил падение морали. Этическая идея почти совсем исчезла. Человечество осталось без морального чувства.

Но тут появляется новый реформатор. Он освободит нас от остатков монотеизма и положит краеугольный камень храму пантеизма. Бог, душа и мораль расплавятся в новом горниле.

Я вижу зарю новой эры мира и этики. Человек, который должен исполнить великую миссию обновления, будет принадлежать к монгольской расе [в английском оригинале пророчества — Mongolian Slav, — И. В.]. Он уже живет на земле, но он еще не сознает той великой миссии, которая его ожидает.

Лишь маленькие островки тут и там останутся незатронутыми этими тремя пылающими факелами...»

С гневными опровержениями принадлежности Толстому этих предсказаний о мировой войне одновременно выступили тогда С. А. Толстая и ее заклятый враг Чертков. Но война все равно началась. В западных теософских и журналистских кругах 1920-х годов мифическим славяно-монголом из «пророчества Толстого» принято было считать Владимира Ильича Ленина. А слава русского Льва как великого пророка, проницающего тьму времен, достигла своего зенита...

1917—1937

В заключение обратимся к стихотворному (в соответствии с «пифийской» традицией в ее сатирической модификации) переводу пророчества брата Бассе на русский язык, выполненному сыном писателя. Чем объяснить странное решение Сергея Львовича — весьма далекого от поэтического творчества человека — переложить для скромного примечания в академическом издании французские вирши в русские куплеты? Зачем редакция этого тома включила избыточный и необычный для эдиционной практики литературный экзерсис? У меня есть два гипотетических ответа на этот вопрос.

Возможно, сын писателя решил, что французские стихи о будущем катаклизме сочинил его отец и потому они достойны перевода.

А может быть, предложенный им для вышедшего в начале 37-го года тома стихотворный перевод, глубоко запрятанный в академическую сноску, был своего рода фигой в кармане русского интеллигента (и редакции издания) — тайной пародией на случившийся советский апокалипсис (кто был ничем, тот стал всем) и судьбу отечественной науки с ослами на кафедрах, как бы предсказанный двадцатилетним Львом Толстым (напомним, что впервые дневниковая запись с этим пророчеством появилась в печати буквально накануне революции).

Перечитаем в этом предполагаемом нами эзоповском контексте стилизующий «неуклюжие» (народные, наивные) прорицания (вроде пророчеств шекспировского шута) перевод Сергея Львовича:

Когда наконец век последний придет,

Он все кверху дном повернет.

Кто алчен и скуп, неумен, плутоват,

Тот будет почтен и богат.

И чем у кого будет меньше чести,

На высшем рассядется месте,

Была бы деньга да башка молодая,

Да кстати душонка дрянная.

Тогда обезьян будут чтить за господ,

Возвысится всякий урод,

На кафедрах будут ослы восседать,

Ученые сзади торчать.

Когда нет пророков в отечестве, в последний бой идут одни переводчики и редакторы.