Летающий импотент, лечебный Ерофеев и Светоний в обмен на Простоквашино

Читательская и научная биография Веры Мильчиной. Часть первая

Об отце и о том, как он начал собирать библиотеку

Разговор о чтении и книгах в моей жизни нужно, конечно, начинать с моего папы, Аркадия Эммануиловича Мильчина (1924—2014), потому что я выросла в доме, где было очень много книг. Однажды уже в 1990-е годы некий мастер, пришедший к нам чинить какую-то сантехнику, был так поражен их обилием, что сказал: «Ну, если вам еще что-то понадобится, вы звоните, скажите: это из библиотеки!» Но когда в 1944 году мой папа приехал в Москву поступать в Полиграфический институт, у него не было не только книг, но и жилья, жил он у родственников, а на занятия ходил в дядиной шинели. И вот тогда он начал собирать библиотеку (он описал это в своих воспоминаниях, которые вышли в 2016 году в издательстве «Новое литературное обозрение» под названием «Человек книги. Записки главного редактора»). Началась библиотека с огромных и толстенных, альбомного формата изданий избранных сочинений классиков в одном томе. У нас они до сих пор сохранились: Стендаль в одном томе, Байрон в одном томе, А. Н. Островский в одном томе и т. д. У Александра Константиновича Жолковского есть «карпалистическая виньетка» о том, как правильно держать книгу, читая лежа. Так вот, боюсь, что с этими томами даже Жолковский бы не совладал.

Сначала книги покупал папа, потом, когда я выросла и поступила на филфак МГУ, стала их покупать и я, и библиотека продолжала разрастаться. Сколько у нас книг, я никогда точно не знала. Вот сейчас попыталась посчитать — получилось тысяч двенадцать, но думаю, что на самом деле больше. И сколько из них куплено уже лично мной, тоже не очень понимаю, думаю, что треть, а то и половина. Но эта библиотека не библиофильская, а рабочая; художественная литература, литературоведческие, исторические книги и еще папины книги по редактированию и книговедению, которые после его смерти стоят, увы, невостребованными. Еще книги на французском языке. Немало новейших книг — и художественных, и исторических, — которые издатели присылали на рецензию моему сыну, книжному обозревателю Константину Мильчину, до того, как переключились на присылку файлов в формате PDF; не все эти новейшие книги одинаково хороши и необходимы, но в доме оседают.

И в этой нашей библиотеке, страшно сказать, 45 книг — мои собственные. То есть моих авторских — 7, а остальные — переводы. У меня, кстати, свободной полки такой длины, чтобы поставить их все подряд, нет. А вот друзья, которым я эти свои книги исправно дарила, говорят, что у них имеются такие полки, где стоят только мои книги (то есть чужое жизненное пространство я загромоздила).

Примерно для половины нашей библиотеки папа составил каталог и на каждой карточке обозначил, в каком шкафу книга стоит. Очень полезно, и когда я, проклиная себя, ищу какую-то книгу, которую купила в послекаталожную эпоху, то страшно жалею, что на эти книги у папы уже не хватило сил. Между прочим, это его каталожное предприятие отразилось в его трудах по теории и практике редактирования: в примерах я с радостью узнаю книги с наших полок. Прежде чем описать книгу на карточке, папа ее листал и — в большинстве случае — замечал, что именно в ней сделано неправильно с точки зрения читательского удобства (об этом — его последняя книга «Как надо и как не надо делать книги: культура издания в примерах», вышедшая в «Новом литературном обозрении» в 2012 году).

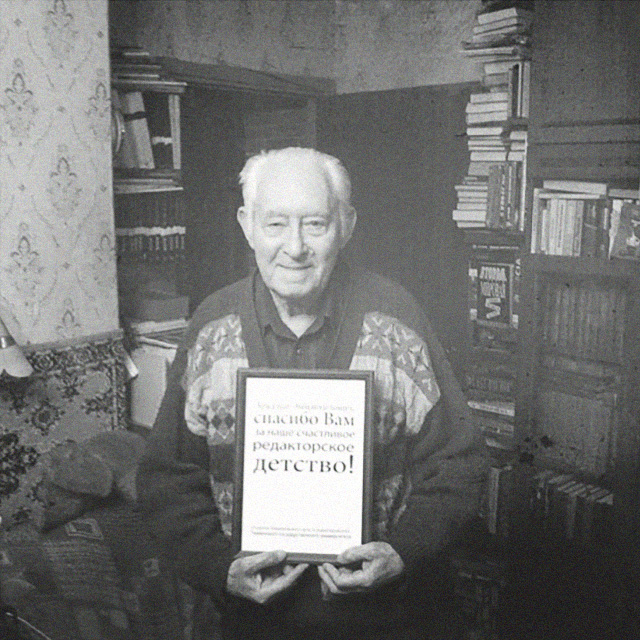

А. Э. Мильчин дома с дипломом тюменских студентов-редакторов «Спасибо Вам за наше счастливое редакторское детство!». Фото из личного архива Веры Мильчиной

А. Э. Мильчин дома с дипломом тюменских студентов-редакторов «Спасибо Вам за наше счастливое редакторское детство!». Фото из личного архива Веры Мильчиной

О том, откуда брались книги

Любопытный вопрос — каким образом книги покупались. Рассказываю не для своих ровесников и людей лет на двадцать моложе, а для тех, кто не застал советскую эпоху. Книги были дефицитом. Их нужно было «доставать». Тиражи-то были гораздо больше нынешних, но цены были невелики, а поскольку «окон в мир» у советских людей имелось немного (напоминаю, что тогда — в 1960-е и в 1970-е годы — не было ни интернета, ни ютуба, ни социальных сетей, а до определенного момента и видеопроигрывателей не было тоже), за хорошими книгами приходилось «охотиться». Тираж в 25 000 экземпляров считался для хорошей книги по гуманитарным наукам маленьким, его не хватало.

Впрочем, наша-то семья находилась в привилегированном положении. Поскольку папа с 1967-го по 1984 год был главным редактором издательства «Книга», ему полагалась такая волшебная вещь, как «список» Книжной экспедиции. Это, собственно, и была единственная привилегия, которой он пользовался. Раз в месяц он получал тоненькую брошюрку с перечнем книжных новинок — нужно было отметить галочками те, которые хочешь купить, а потом через неделю приехать за ними, заплатить и забрать. Этим занималась я с тех пор, как стала студенткой.

Но купить книги из списка для себя — много ума не надо. Нужно было еще и помочь друзьям. Потому что теоретически в новый список можно было приписать несколько книг из старого и, если они на складе еще оставались, месяцем позже купить второй экземпляр. А номенклатурная публика, которая кормилась в этой самой книжной экспедиции, далеко не в первую очередь интересовалась книгами, например, Лотмана и Успенского, и шанс получить их вторично был. Но для этого нужно было испросить разрешения у женщины, которая распоряжалась в Экспедиции. Женщину же эту я бы безо всякого кастинга определила на роль лагерной надзирательницы в любой фильм про Вторую мировую войну. Ей приписать условного Лотмана не стоило ровно ничего. Ей он был не нужен. Но когда я умильно просила ее: а вот можно еще приписать? — она бросала на меня взгляд, и он как бы говорил: «Вижу я тебя насквозь». Хотя ничего противозаконного увидеть, в сущности, было невозможно. Но в результате все удавалось, и я могла осчастливить кого-то из друзей дефицитными книгами.

Это, впрочем, не все мелкие унижения, с которыми были связаны «доставания» книг. В «списке» редко бывали книги издательства «Наука». Зато там всегда присутствовали детские книги. А в гуманитарном корпусе МГУ был киоск издательства «Наука», и у тамошней продавщицы была маленькая дочка. И вот я приходила и вкрадчиво просила оставить мне, например, справочник Черейского «Пушкин и его окружение». И спрашивала, не нужен ли продавщице, например, новый Успенский (в данном случае уже не Борис Андреевич, а Эдуард Николаевич). Она, как и женщина из Книжной экспедиции, смотрела на меня, будто бы съела крысу без сахара, но Успенского милостиво принимала и Черейского откладывала. Потом уже, после 1991 года, на новом историческом этапе, я встретила ее в качестве кассирши в книжном магазине «Наука». Какое счастье было просто заплатить деньги в кассе, ни о чем не прося.

А еще был книжный обмен! Тоже экзотика, о которой молодое поколение, думаю, не имеет ни малейшего понятия. Обмен был двух родов: официальный и неофициальный. Официальный — это значило, что в книжном магазине отгораживали закуток, человек приносил туда книгу, которая ему не нужна, сдавал «на комиссию» и оставлял список тех книг, которые хочет за нее получить. А другой человек приходил в магазин, смотрел, что там выставлено, и прикидывал, может ли он удовлетворить требования неизвестного сдатчика. Моей главной удачей на этом поприще был обмен книги «Дядя Федор, пес и кот» (опять Успенский) на «Двенадцать цезарей» Светония. Причем, неся домой Светония, я думала (и думаю до сих пор), что при таком обмене каждый считал контрагента круглым идиотом. Обменять Успенского — на Светония! Обменять Светония — на Успенского! Но я в этой комбинации была меньшим идиотом, поскольку у меня дома остался дубликат: и дядя Федор, и Матроскин, и Шарик (отличная книга, кстати, недооцененная как антикоммунистическая утопия: живет мальчик с котом и собакой в деревне, и ни тебе председателя колхоза, ни тебе секретаря райкома — от государства только почтальон Печкин).

А неофициальный обмен был разновидностью черного рынка. Установление контакта с людьми, бродившими, например, на Кузнецком мосту неподалеку от Книжной лавки писателей, начиналось с долгого и непродуктивного обмена репликами: «А что у вас есть?» — «А что вам надо?» — но иногда в конце концов все-таки удавалось выйти из этого коммуникативного тупика и договориться. Здесь моим главным триумфом был обмен с неким дяденькой с бегающим взором. Он мне — двухтомник Томаса Манна «Иосиф и его братья», а я ему — несколько томов старой «Библиотеки приключений». Причем сговорились мы с ним, когда я была на сносях, а передавала ему «Библиотеку приключений», только что разродившись. Он галантно приехал к самому подъезду, спасибо ему.

О словаре Ларусса

Чтобы закончить разговор о моих книжных приобретениях, расскажу о главном и в, так сказать, количественном, и в качественном отношении. В 1984 году мне рассказали, что вдова переводчика Евгения Гунста продает принадлежавший ему энциклопедический словарь Ларусса (Grand dictionnaire universel de Larousse). Шестнадцать томов 1860–1870-х годов издания (пятнадцать томов от A до Z и шестнадцатый дополнительный), каждый том весом килограмма два, а то и три, страницы тончайшие, текст на каждой мелким шрифтом в четыре колонки. Я этот словарь прекрасно знала, потому что до изобретения интернета комментировать французские реалии приходилось следующим образом: выписываешь интересующие тебя имена и события в блокнотик, идешь в библиотеку — Ленинку или Иностранку, — там выписываешь из Ларусса или другого замечательного словаря то, что нужно, возвращаешься домой и на пишущей машинке (!) впечатываешь эти сведения в свой комментарий.

Идея, что этого Ларусса можно иметь дома, была примерно так же правдоподобна, как путешествие на Луну (или во Францию: до перестройки поездка туда была для меня ничуть не более реальна, чем полет на Луну). А стоил словарь 700 рублей — это была средняя полугодовая зарплата. У меня, впрочем, зарплаты не было никакой, потому что я в течение всей советской эпохи, с тех пор как в 1978 году окончила аспирантуру, была «пролетарием умственного труда» и зарабатывала на жизнь переводами. И как раз от предыдущего гонорара у меня эти 700 рублей остались, хотя ухнуть их все сразу в такую покупку было как-то страшновато. Но, с другой стороны, я понимала, что если откажусь, то потом буду жалеть всю жизнь. И я решилась, и потом не пожалела ни разу, потому что количество информации, которую я из этого словаря извлекла для себя и для коллег, огромно (информации не всегда точной, порой основанной на слухах, сплетнях и анекдотах, но всегда колоритной и нередко уникальной). Я эту историю про покупку Ларусса рассказала более подробно в недавно вышедшей книге «Я и мебель моя. Истории, рассказанные экспертами и друзьями Школы „Репное”» (Воронеж: ПК «Ангстрем», 2020), посвященной прекрасной просветительской организации, действующей в Воронеже под названием «Школа эффективных коммуникаций „Репное”». Поскольку ее создатель Геннадий Чернушкин — владелец мебельного холдинга, то всем «экспертам и друзьям», кого попросили написать тексты в его честь, заказали рассказ о какой-нибудь любимой мебели. Но моя мебель уж настолько ничем не примечательна, что рассказывать о ней я бы ни за что не стала и рассказала вместо мебели про словарь Ларусса (тоже в определенном смысле предмет интерьера). У Валерия Попова, чьи ранние произведения (в отличие от его позднего творчества) я очень люблю, есть рассказ «На прощанье», где повествователь, переехавший в новую квартиру, в последний раз приезжает в старую и описывает, в частности, водосточную трубу, видную из окна, а потом парирует возражение воображаемого собеседника: «Ну вот, опять я про трубу! Ну и что? Нельзя? Про березки — можно, а про трубы — нельзя? А ведь для нас эти трубы — то же, что для деревенских березки». Ну вот, а мои «березки» — это словарь Ларусса.

Кстати о сожалениях. Букинистические иностранные книги в 1970–1980-е годы можно было купить практически только в одном месте — в книжном магазине на улице Качалова (ныне Малая Никитская). Но там все зависело от удачи, а она улыбалась далеко не всегда. И вот было несколько французских книг, которые я там видела, но — то ли по глупости, то ли потому что денег при себе не было — не купила. И сколько лет потом эти некупленные книги, как пепел Клааса, стучали в мое сердце. Наступила другая эпоха, я попала во Францию, и книги эти купила, вот они стоят на полке, — но все равно очень ясно помню тогдашнее раскаяние: как же можно было упустить такую возможность?

Я сказала, что список Книжной экспедиции был единственной папиной привилегией, но была еще одна, которую папа, впрочем, получил не по должности, а по дружбе. Благодаря замечательному Огану Степановичу Чубарьяну (отцу нынешнего академика), который был заместителем директора Ленинской библиотеки и очень хорошо относился к папе, свершилось настоящее чудо, и мы (то есть папа) получили персональный абонемент в Ленинку. То есть могли брать книги — не все, но многие — домой. И этим пользовались не только мы, но и некоторые мои друзья; я для них тоже что-то заказывала, хотя, конечно, от перспективы, что какая-то книга потеряется, становилось не по себе. После смерти Чубарьяна нашим «добрым ангелом» в Ленинке стал недавно ушедший Эдуард Рубенович Сукиасян, великий знаток библиотечной классификации, и благодаря ему абонемент продлили. В 2000-е годы, когда папа работал над своей антологией «О редактировании и редакторах», ему эта возможность получать книги из Ленинки на дом очень пригодилась. Я притаскивала ему сумку книг, и он на компьютере «выпечатывал» из них нужные фрагменты.

Вера Мильчина, 2006. Фото из личного архива

Вера Мильчина, 2006. Фото из личного архива

Кстати, чтобы показать, кто такие мои родители, достаточно одной сцены. Лето 2010 года, в Москве стоит нечеловеческая жара (вот примерно как в нынешнем июне). А папа как раз заканчивает рукопись этой самой антологии о редактировании. И вот на окне висит мокрая простыня, чтобы было не так жарко, и родители (папа, напомню, 1924 года рождения и мама — 1927-го) занимаются сверкой: мама читает вслух, а папа следит за текстом на экране компьютера. Мама, Нина Ильинична Мильчина, кстати, тоже профессиональный редактор, и еще не было ни одной моей книги, в которой она бы не нашла нескольких опечаток (хотя у моих книг были, как правило, очень хорошие корректоры). Просто некоторые люди не умеют читать внимательно, а мама и в свои 94 года не умеет читать невнимательно.

О терапевтическом воздействии поэмы «Москва — Петушки»

Чтением самиздата и тамиздата я тоже вначале обязана родителям. Хотя они ни в какой диссидентской деятельности не участвовали, но в редакции журнала «Полиграфия», где работала мама, были целых два человека, которые имели доступ к такой литературе; маме они доверяли и с ней делились. Ситуация, уже многократно описанная в мемуарах: мы получали — правда, не на одну ночь, а, как правило, на день-два — и «Раковый корпус», и в «Круге первом», и «Лолиту» («Лолита», кстати, кажется была именно на одну ночь). А потом, когда я поступила на филфак, этой «просветительской деятельностью» занялись уже мои друзья, будущие филологи. Ну и конечно, в ход шла пишущая машинка. Хотя перепечатывала я вещи сравнительно невинные, неполитические: рассказы Хармса, стихи Бродского. И свою прекрасную бабушку Полину Михайловну, профессиональную машинистку-стенографистку, подключила к этому делу. Все как полагается, на тонкой бумаге, чтобы получилось как минимум четыре экземпляра (галичевские «четыре копии»): один оставить себе, а три раздать друзьям. Большие самиздатовские книги, перепечатанные кем-то, иногда можно было купить даже уже переплетенными. У меня был такой «Пушкинский дом» Битова и «Москва — Петушки».

Кстати, с романом Венедикта Ерофеева, который я до сих пор очень люблю и ценю, у меня связана забавная история о целительном влиянии чтения. История смешная, но целительное влияние было оказано вполне всерьез. Я защитила кандидатскую диссертацию 23 марта 1979 года, первой из всей нашей филологической компании, и перед защитой ужасно волновалась. До такой степени, что стала с утра перечитывать собственную диссертацию (а вдруг меня спросят: а что вот у вас такое написано на 168-й странице, а я не помню!!!), кроме отвращения, ничего не ощутила, решила для успокоения поесть и вдруг обнаружила, что от волнения не могу попасть вилкой в сосиску. Чем отвлечься? И я взялась перечитывать «с любого места» книгу Ерофеева (которую частично знала наизусть, но перечитывать ее это не мешало). Почитала полчаса, абсолютно успокоилась, с огромным сожалением оторвалась от «Петушков» и отправилась на защиту. Я думаю, что в моей жизни это самый показательный пример терапевтического воздействия литературы.

Между прочим, мой сын Костя, Константин Аркадьевич Мильчин, любит рассказывать, как я ему читала в детстве «Москву — Петушки», причем возраст, когда безумная мать приобщала ребенка к этому роману, при каждом следующем упоминании снижается, так что, боюсь, скоро выяснится, что он познакомился с произведением Ерофеева в младенчестве. Пользуясь случаем, официально заявляю: ребенку было лет тринадцать, никак не меньше.

Нужно рассказать еще об одном случае сильнейшего воздействия на меня произведения современной литературы. В 1990 году, когда мы выписывали чуть не десяток толстых журналов, поскольку в каждом из них появлялись какие-то интереснейшие произведения, не печатавшиеся в советские годы, я прочла в рижском журнале «Даугава» повесть «Покаянные дни» совершенно неизвестной мне Нины Горлановой из Перми. Повесть состояла из автобиографических заметок; было видно, что писательнице живется очень трудно, но при этом текст был полон такого сочувствия к тем, кому еще труднее, и «образ автора» вызывал такую огромную симпатию, что я — первый и последний раз в жизни — написала «письмо в редакцию». Точнее, это было письмо к Горлановой, а редакцию «Даугавы» я просила ей его переслать. Они просьбу выполнили, Нина Викторовна ответила — и с тех пор вот уже тридцать лет мы дружим и переписываемся. Причем самое потрясающее, что, как я потом узнала, эти «Покаянные дни» так сильно поразили не меня одну, и у Нины в ту пору образовалось (до всякого фейсбука) еще несколько эпистолярных друзей.

О первых сильных впечатлениях от литературоведческих книг

Что касается литературоведческих книг, которые произвели на меня еще в школе самое сильное впечатление, то их было две. Первой была нетолстая книга, почти брошюра Юрия Владимировича Манна «Комедия Гоголя „Ревизор”», вышедшая в 1966 году в серии «Массовая историко-литературная библиотека» (кажется, это была не только первая книга Ю. В. о Гоголе, но и вообще первая его книга). Она настолько отличалась от всех тех «разборов» литературы, которые предлагались в школе, что невозможно было поверить: оказывается, о литературе можно писать вот так?! У меня память состоит не столько из связных сюжетов, сколько из фрагментарных картинок, и вот я помню такую картинку: мы с родителями поехали к родственникам во Владимир, и я с просветительским пылом рассказываю кузине и кузену, своим ровесникам, совершенно не гуманитариям, о том, что вот есть такая замечательная книга о «Ревизоре», а они смотрят на меня с изумлением и явно мысленно крутят пальцем у виска.

Ну а потом учительница литературы Глафира Павловна Каллистратова посоветовала мне прочесть «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтина. Кажется, я была в десятом классе. Наверное, даже не просто посоветовала, а дала почитать? Очень стыдно, но точно не помню. Зато помню, что после этой книги вообще ни о чем другом невозможно было думать, кроме как о «чужом слове», «несобственно-прямой речи» и прочем. Тем более что я к этому времени Достоевского уже читала и от сцены самоубийства Кириллова в «Бесах» осталась в таком потрясении, что чуть не заболела. Глафире Павловне — которая была не каким-то суперпрогрессивным педагогом, а просто добрым и культурным человеком — я благодарна до сих пор за это «открытие» Бахтина.

М. М. Бахтин и В. Н. Турбин, 1964. Источник

М. М. Бахтин и В. Н. Турбин, 1964. Источник

Семинар Турбина и знакомство с Бахтиным

Тут невозможно не сделать отступление о Бахтине. Я когда-то уже про это рассказывала в интервью «Арзамасу», но это было давно, и я здесь коротко повторю. Я поступила в МГУ на филологический факультет, на романо-германское отделение, во французскую группу. Русскую литературу (сразу с XIX века — предполагалось, что более ранний период «зарубежникам» знать необязательно) у нас читал Владимир Николаевич Турбин, и юное девичье воображение он завораживал своими парадоксами: в 1970 году профессор с кафедры называет Черномора «летающим импотентом» — можно ли остаться равнодушными? Тем более только потом выяснилось, что этот импотент летает у него на лекциях каждый год, а по первому разу это казалось блистательной импровизацией. Я не могу назвать себя последовательницей Турбина (в том и трагедия его, что у него всегда было много учеников, но не осталось последователей, школы), но могу сказать с благодарностью, что он в большой мере определил мой профессиональный путь. То, что я занимаюсь русско-французскими культурными связями, то есть и русской литературой, и французской, — это благодаря тому, что все годы обучения на филфаке я писала не только курсовые по французской литературе — обязательные, но и курсовые по русской литературе — совершенно не обязательные: я по доброй воле занималась в семинаре Турбина, мне это было интересно.

Ну вот, а Турбин был одним из тех филологов, которые разыскали Бахтина еще в Саранске и потом по мере сил его опекали. Когда я поступила на филфак, Бахтин с женой Еленой Александровной жили в доме престарелых на станции Гривно (неподалеку от Подольска). И вот Турбин зимой отправил меня и мою подругу (и впоследствии сопереводчицу) Олю Гринберг в этот самый дом престарелых. Что-то нужно было туда отвезти. А Бахтин тогда еще не был утомлен визитерами, очень нам обрадовался и чуть не целый час он нам, восемнадцатилетним девчонкам, что-то рассказывал. Про атмосферу начала века, про Гумилева. Если бы вспомнить! Но, стыдно сказать, не помню. Ощущение чуда и перенесения на машине времени в какую-то совершенно другую эпоху — помню прекрасно! А содержание монолога — нет. Если бы тогда взять пример с Мариэтты Омаровны Чудаковой и по приезде домой все записать! Но увы...

Потом Бахтина перевезли из Гривно в Переделкино, и туда — на сей раз не холодной зимой, а очень жарким летним днем — мне поручили отвезти ему инвалидное кресло (у него ведь была ампутирована нога). Не скажу, чтобы это у меня получилось очень удачно: опыта не было, и мы с креслом все время норовили съехать в кювет. А потом Бахтину выхлопотали отдельную квартиру в писательских домах около метро «Аэропорт». Елена Александровна к этому времени умерла, и Бахтину нашли «домоправительницу». С виду — да и по характеру — она была совершеннейшая фрекен Бок из мультфильма про Карлсона. В магазин она сама почему-то не ходила (не могла оставить М.М.?), а продуктов ей требовалось какое-то абсолютно раблезианское количество (совершенно очевидно, что сухонький Михаил Михайлович не мог съесть и десятой доли), особенно муки. И вот снабжение этой самой домоправительницы (мы ее за глаза называли Аграфеной, ей это имя очень шло, хотя, кажется, на самом деле ее звали иначе) было возложено на турбинский семинар, а распределение «дежурств» — на меня, потому что я была «староста». В результате зачастую оказывалось, что все заняты, и снабжением мукой приходилось заниматься мне. Вообще Аграфена исправно исполняла обязанности цербера и молодежь к М.М. допускала очень неохотно: нечего, мол, его утомлять. Но в качестве премии за принесенную муку все-таки минут на десять запускала меня в кабинет. А дальше происходило следующее: М.М. с таким неподдельным интересом начинал расспрашивать меня о моих делах (!), что приходилось что-то отвечать. А задавать ему вопросы было как-то неловко. Так что мемуар под названием «Мои беседы с Бахтиным» написать не могу. В свою защиту скажу одно: чтобы задавать вопросы Бахтину и поддерживать с ним разговор, нужно было хоть сколько-нибудь соответствовать его интеллектуальному уровню. А я ни на четвертом курсе, ни тем более на первом такими способностями, конечно, не обладала.

Вообще, если я когда-нибудь буду писать мемуары, там будет отдельная серия под общим названием «Как кошка смотрела на королей». Состоять она будет из рассказов о моих фарсовых общениях с великими людьми (фарсовых — исключительно по моей вине). Эпизод с Бахтиным займет там почетное первое место.

Об аспирантуре и Шатобриане

Многое в моей жизни выросло из случайностей, но потом стало, выражаясь высокопарно, судьбой. Например, иногда спрашивают: а почему вы стали заниматься французской литературой? А только потому, что родители — опять-таки спасибо им! — определили меня в так называемую французскую спецшколу. Тогда, в 1960 году, когда я пошла в первый класс, в обычных школах иностранный язык начинали преподавать с пятого класса и преподавали, как правило, плохо. А в спецшколах, которых на всю Москву было наверное, десятка два, язык (английский, французский или немецкий) преподавали со второго класса и преподавали хорошо. Во всяком случае, в нашей «Спецшколе № 2 имени Ромена Роллана с углубленным изучением французского языка» (официальное название) — точно хорошо. Там были дамы, которые во Франции или не были никогда или были однажды несколько дней, но тем не менее язык знали хорошо, а главное, они умели учить. Если мне во Франции делают комплимент по поводу моего французского и спрашивают: «А где вы выучили язык?», я всегда честно отвечаю: «В школе». Хотя на филфаке французский преподавали тоже очень хорошо. Но база была заложена в школе. Ну вот, как я начала учить французский во втором классе, так с тех пор и осталась «при французской литературе».

И когда я в 1975 году поступила в аспирантуру, тема моей диссертации тоже определилась случайно — а потом оказалось, что и это практически на всю жизнь. В аспирантуру меня взяли на кафедру истории русской литературы; я всегда в шутку говорю, как гувернантку — за знание французского языка. Заведующий кафедрой профессор Василий Иванович Кулешов как раз выпустил «Историю русской критики» и обратил внимание на такой странный факт: в русских журналах начала 1800-х годов все взахлеб пишут про какого-то Шатобриана! Хвалят, ругают. А ведь Шатобриан назывался в советском литературоведении «реакционный романтик» (то есть, так сказать, отрицательный герой), переведено было из его произведений в советское время два крохотных текста: «Рене» и «История последнего из Абенсераджей» («Атала» в переводе Э. Линецкой появилась позже, в 1982 году). И Василию Ивановичу стало интересно: вот бы кто-нибудь ему разъяснил, чего они в начале XIX века так носились с этим Шатобрианом. О котором я, честно сказать, тогда знала немногим больше Кулешова. Но узнать хотела, тем более что я в тот момент уже очень хорошо понимала: заниматься нужно XIX веком, а не ХХ, потому что, если писать об авторах ХХ века, придется обязательно занимать «идеологическую позицию», клеймить неугодных авангардистов и проч., а ХIX век от этого хотя бы отчасти предохраняет.

Я получила тему «Шатобриан в русской литературе первой половины XIX века» и провела три счастливейших года в библиотеках, читая русские журналы и «вылавливая» оттуда переводы фрагментов из Шатобриана и отзывы о его произведениях. Выловила их довольно много (в библиографии источников насчитывается целых двести два), хотя, как сейчас становится ясно, далеко не все. В 1979 году защитилась — и тут выяснилось, что никто не рвется меня никуда брать на службу. А «свободные художники» в советское время не поощрялись. Что ты делаешь, не важно — важно, чтобы ты где-то числился. И вот для таких отщепенцев, которые нигде не служат и сами что-то зарабатывают литературным трудом, была придумана волшебная организация под названием Профессиональный комитет (сокращенно Профком) литераторов. Их было в Москве даже несколько, наш числился «при издательстве „Советский писатель”», хотя никакого реального отношения к издательству не имел, и я, например, никогда его порога не переступала. Профком этот ничего не давал, кроме официальной справки, что ты не тунеядец. Но он ничего и не требовал, кроме опять-таки справки (единожды, при поступлении), что ты зарабатываешь литературным трудом минимальную зарплату (больше уборщицы, но меньше инженера). А я уже к тому времени сочиняла рефераты литературоведческих французских книг для реферативного журнала ИНИОНа и справку представить могла. В результате до 2006 года, когда я поступила на полставки в РГГУ, я ни дня нигде не служила, трудовой книжки не имела и зарплаты, как уже было сказано, не получала, только гонорары за уже сделанную работу, и, когда мне эту самую зарплату начали платить, я это воспринимала как некое чудо: еще ничего не сделала, а уже платят?!

Вера Мильчина, 2019. Фото из личного архива

Вера Мильчина, 2019. Фото из личного архива

О первом переводе

В общем, ничто мне не мешало спокойно заниматься переводами и комментариями. Но переводить я начала еще на четвертом курсе. Причем ни о какой публикации я не помышляла, а импульс был только один: дать возможность друзьям, которые не знают французского, прочесть книгу, которая меня саму поразила до глубины души — роман Бориса Виана «Пена дней». В 1974 году, в эпоху советского застоя (хотя мы тогда не знали, что это так называется), мне в руки попадает книга, где эстетика «черного» мультфильма перемешана с эстетикой пасторали, где популярнейший философ Жан-Соль Партр (именно так, вместо, разумеется, Жана-Поля Сартра) приезжает на лекцию на слоне, где угря на обед достают из водопроводного крана, где действует машина пьяноктейль (играешь на пианино, а оно смешивает тебе коктейль в соответствии с мелодией), а в груди у героини вырастает кувшинка и ее убивает. Это было что-то немыслимое, непредставимое, и нужно было немедленно поделиться этим с близкими людьми. И я, в общем ничего не смысля в переводе, уселась на каникулах переводить эту книгу, полную реалий современной французской жизни, мне совершенно не известных, и разных каламбуров, трудно передаваемых по-русски (да и все ли я их заметила?). Но это сейчас я могу оценить все трудности, какими чреват такой перевод, а тогда я просто удовлетворяла свою прихоть. И удовлетворила довольно быстро, и перевод свой, напечатанный на машинке, дала почитать десятку друзей, не больше. Позже «Пена дней» вышла даже в нескольких переводах профессиональных переводчиков, а мой мне уже в 1990-е годы предложили переиздать, но я не согласилась. Для этого нужно было бы его весь заново переправить — а зачем? Но самое-то удивительное, что, оказывается, мой перевод читали не только мои друзья, а совершенно незнакомые мне люди, и где-то едва ли не в 2000-е годы я с изумлением прочла в статье Марии Львовны Аннинской, посвященной «русскому Виану», что «в 70-е годы в самиздате ходил перевод Веры Мильчиной». То есть я, оказывается, сама того не зная, участвовала в самиздате! Потом так же, для себя и для друзей, я и пьесы Ионеско, и пьесы того же Виана переводила, но насчет их хождения в самиздате ничего не знаю.

(Вторую часть интервью с Верой Аркадьевной читайте здесь.)