Ктулху ГАХН

Чем занимались виднейшие интеллектуалы в двадцатые годы и почему об этом все забыли

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел двухтомник «Искусство как язык — языки искусства», посвященный Государственной академии художественных наук, важной институции двадцатых годов, в работе которой принимали участие Густав Шпет, Алексей Лосев, Василий Кандинский и другие крупнейшие русские мыслители, ученые и художники того времени. «Горький» обсудил ГАХН с одним из редакторов этого издания — Николаем Плотниковым, философом, культурологом, директором Восточноевропейской коллегии Северный Рейн-Вестфалия и доцентом института русской культуры им. Лотмана Рурского университета Бохума.

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования / Под ред. Н. С. Плотникова и Н. П. Подземской при участии Ю. Н. Якименко. М.: Новое литературное обозрение, 2017

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования / Под ред. Н. С. Плотникова и Н. П. Подземской при участии Ю. Н. Якименко. М.: Новое литературное обозрение, 2017

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том II. Публикации / Под ред. Н. С. Плотникова и Н. П. Подземской при участии Ю. Н. Якименко. М.: Новое литературное обозрение, 2017

Что такое ГАХН и как ее изучают

Государственной академией художественных наук я заинтересовался потому, что давно занимаюсь в Германии немецко-русскими философскими связями, европейской интеллектуальной историей и взаимодействием немецкого и русского философских пространств. В этом сюжете, который начинается с первой трети XIX века, с увлечения Бакунина и Белинского Гегелем и вообще немецкой философией, особенно интересна история взаимодействий — существуют разные ее фазы вплоть до сегодняшнего дня. И ГАХН, которая была создана Луначарским, Кандинским и Шпетом (назову только три имени, их на самом деле очень много) в 1921 году, — одна из наиболее ярких страниц в этой истории. Можно вспомнить немецко-русский философский журнал «Логос», возникший до Первой мировой войны: эти связи и контакты вылились в такую интересную организацию, как ГАХН, она существовала почти десятилетие, до 1930 года. Речь шла не просто о заимствовании или переиначивании немецких философских течений, но о попытке создать нечто новое не только в интеллектуальном, но и в организационном плане.

Результат исследовательской работы, которую проводила группа ученых из разных стран, был большей частью опубликован в рамках нашего двухтомника — это попытка описать ГАХН именно как гуманитарно-философскую институцию. Надо коротко сказать, как раньше изучали ГАХН: поскольку она была разгромлена и в результате идеологической кампании и партийно-идеологического давления в 1930 году реорганизована и затем расформирована, то большинство ее бывших сотрудников, переживших репрессии, весь советский период о ней практически не говорили, хотя многое из того, что было там начато, им удалось продолжить. Даже такие люди, как философ Алексей Лосев, один из активнейших деятелей Академии, ни в одной своей биографии до перестройки не упоминал, что проработал там все десять лет. Поэтому основной период изучения ГАХН пришелся на 1990-е годы. Во-первых, этим занялись родственники ученых: дочь Шпета, Марина Густавовна; племянница председателя философского отделения, художника и философа Александра Габричевского, Ольга Северцева; дочь философа и науковеда Зубова. Они сделали первые шаги. Наша исследовательская работа стала продолжением и попыткой, с одной стороны, изучить философский вклад Академии, а с другой — описать все входившие в нее структуры и саму ГАХН.

Как функционировала ГАХН

В Академии искусство рассматривалось во всех измерениях: как структура воздействия на зрителя, на читателя, слушателя и т. д. (изучение искусства с точки зрения физики, естественных наук и психологии), как социальный феномен (этим занималась социология искусства) и с точки зрения эстетики (философское изучение искусства). То есть речь идет о попытке объединить по крайней мере три основных направления в изучении искусства воедино, поскольку в 1920-е годы возникает такая ситуация, которую можно назвать утратой границ понятия искусства. Еще до революции появились модернистские течения, авангард, и встал вопрос: а каков предмет научного изучения искусства сегодня? Границы искусства каждый раз сдвигаются новым направлением художественной практики, и как с этим работать? Возникают совершенно новые виды искусства (например, фотография, кино), происходит интенсивное развитие новых медиа, вплоть до дизайна, — встает вопрос: каков их художественный статус. ГАХН возникает как попытка синтетического связывания искусства и науки, чтобы найти новую форму дискурса об искусстве. Это переход от ситуации, когда границы искусства определяла либо университетская история искусства от античности до Ренессанса или классицизма (вот искусство, а все остальное — дело не науки, а художественной критики), либо Академия художеств, которая создавала нормы того, что такое правильное искусство. Но в эпоху модерна все эти институции приходят в движение, потому что непонятно, как импрессионизм, кубизм и т. д. вовлечь в научное исследование. Возникает совершенно новый запрос на институцию, которая бы устанавливала взаимосвязи науки, искусства и общества, потому что не только художники с учеными взаимодействуют, но и, естественно, сама публика тоже требует каких-то ясных ориентиров и интерпретаций того, что такое искусство. Из этих трех запросов, художественного, научного и публичного, возникает Академия как новый тип институции.

Причем дело не только в долгосрочных процессах, происходящих с конца XIX века в Европе и в России, — ГАХН возникает в 1921 году как элемент советской культурной политики. Это не просто институция общеевропейского типа, но советская, можно сказать, контора, подчиненная Наркомпросу, Луначарскому, который четко говорит (как сейчас Мединский), что нам нужны ученые для того, чтобы они объяснили: это искусство правильное, а это нет, это служит интересам народа, а это нет. Он совершенно четко этот социальный заказ сформулировал, задал импульс, который стал обрастать дополнительными сюжетами — их вносили в концепцию Академии такие люди, как Габричевский, Шпет и Кандинский. Конечно, замыслы у Луначарского и, скажем, Кандинского были разными. Кандинский предложил интересную модель — он считал, что нужно создавать искусство научным способом. То есть нужно сначала анализировать самые базовые вещи: краску, звуки (он это называл элементами искусства), нужно изучать физико-математическим, биологическим способами все, что с этим связано. И на основании такого изучения материала мы поймем, как искусство воздействует на человека. Его важная работа «О духовном в искусстве» — это концепция преображения человека с помощью искусства. Кандинский разработал теорию о том, что естественные науки и психология сочетаются, чтобы поставлять результаты научного исследования художнику, который будет их использовать в качестве стратегии художественной работы. Интересно, что Луначарский с Кандинским встретились и вдруг нашли общий язык, потому что для них это общая платформа — соединить науку и искусство с социальным заказом. Потом приходит Шпет — и возникает третья идея Академии: понимание того, что искусство это не просто некое развлечение и не только эстетическое наслаждение, но искусство еще и трансляция или создание какого-то вида знания о мире, это знание о визуальных, акустических формах, то есть то, как мы организуем наш чувственный опыт. Для Шпета художественная форма, структура того, как мы видим, слышим, чувствуем мир, — это то, чем должно заниматься искусство, то есть тоже определенный тип знания, поэтому для было важно, что искусство сочетается с научными исследованиями.

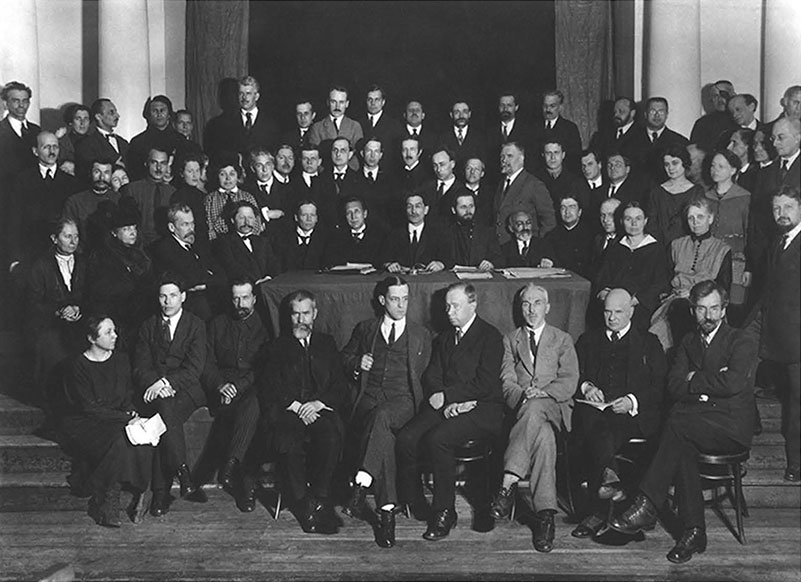

1/4 ГАХН. Групповая фотография, первая половина 1920-х годов. На первом плане в центре: Д.С. Недович, Б.Н. Терновец. За столом сидят: Г.Г. Шпет, Н.К. Пиксанов, П.С. Коган, М.В. Морозов (?), М.О. Гершензон. Среди стоящих: А.А. Шеншин, В.Э. Мейерхольд, Б.В. Шапошников, А.А. Сидоров, С.Д. Кржижаноский. Архив О.С. Северцевой 2/4

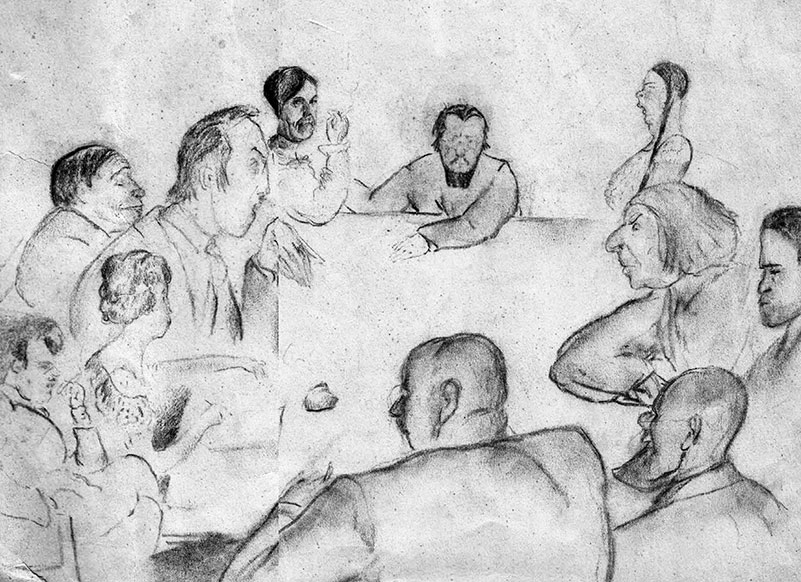

ГАХН. Групповая фотография, первая половина 1920-х годов. На первом плане в центре: Д.С. Недович, Б.Н. Терновец. За столом сидят: Г.Г. Шпет, Н.К. Пиксанов, П.С. Коган, М.В. Морозов (?), М.О. Гершензон. Среди стоящих: А.А. Шеншин, В.Э. Мейерхольд, Б.В. Шапошников, А.А. Сидоров, С.Д. Кржижаноский. Архив О.С. Северцевой 2/4  А.Г. Габрический. Заседание в ГАХН (предположительное, в Литературной секции, конец 1920-з годов) Бумага, карандаш. Собрание М.В. Зубовой 3/4

А.Г. Габрический. Заседание в ГАХН (предположительное, в Литературной секции, конец 1920-з годов) Бумага, карандаш. Собрание М.В. Зубовой 3/4  Здание ГАХН. Москва, Пречистенка, 32. Архив О.С. Северцевой 4/4

Здание ГАХН. Москва, Пречистенка, 32. Архив О.С. Северцевой 4/4  Группа членов Наркомпроса. Москва, 1921 год. Слева направо: Р.Р. Фальк, Е.Д. Шор, Н.Е. Успенский, В.В. Кандинский, Е.П. Павлов, А.А. Шеншин. Архив О.С. Северцевой

Группа членов Наркомпроса. Москва, 1921 год. Слева направо: Р.Р. Фальк, Е.Д. Шор, Н.Е. Успенский, В.В. Кандинский, Е.П. Павлов, А.А. Шеншин. Архив О.С. Северцевой Помимо этого в Академии был научно-показательный отдел, то есть ГАХН выступала в качестве институции, занимающейся организацией искусства — выставок, концертов. Причем выставки были гигантские. Например, в 1926 году состоялась известная выставка «Революционное искусство Запада», на нее присылали работы многие западные художники левого толка, немецкие экспрессионисты и т. д. Была выставка к десятилетию революции, «Искусство народов СССР», — одна из первых, в рамках которой пытались включить произведения народов СССР в контекст культурной политики. Выставки советского революционного искусства проходили в Венеции, в Париже — это все тоже организовывал ГАХН. Президент Академии, марксист-литературовед Петр Семенович Коган, был мало чем знаменит, писал что-то о литературе после Октября, дружил с Луначарским, но в основном занимался представительской работой и ездил на все эти выставки. А вице-президентом с 1924 года стал Шпет, на нем была вся организационная работа. Как это ни удивительно, его можно считать успешным администратором, поскольку он смог собрать людей и создать среду в Академии. Было 200 действительных членов, штатных сотрудников, плюс еще огромное количество внештатных, которые выступали и читали доклады. Малевич, Выготский, Мейерхольд — все, чья работа была связана с искусством, вовлекались в поле деятельности ГАХН. После 1928 года постепенно ухудшаются отношения с Германией, и этот сюжет отбрасывал значительную тень на деятельность германоориентированной Академии. С начала 1929 года начинается идеологическое давление на ГАХН: что она немарксистская, там недостаточно классового анализа, что Шпет свою деятельность «из гнилых недр ГАХН перенес вовне, вербует чуждых пролетарской общественности студентов, бывших людей, эстетствующих жеманниц для работы в дебрях эстетно-идеалистической философии, процветающей в ГАХН». Это «Комсомольская правда» 1929 года — ну, собственно, она и сейчас то же самое пишет (смеется). Начинается чудовищная дискредитация ГАХН, чистку завершили формулой, что, мол, Шпет создал «крепкую цитадель идеализма» в рамках Академии, установил финансовую диктатуру, и прочее, и прочее (отчасти это было косвенным признанием того, что деятельность ГАХН он организовал достаточно эффективно). Академию закрыли: ее пытались переформатировать в 1929–1930-х годах, но ничего не вышло, и ее закрыли в 1931 году, просто распихали части по другим академическим наркомпросовским учреждениям, и на этом история ГАХН закончилась. Конечно, это была не просто реорганизация, а разгром и чистка. В комиссии по чистке были сотрудник НКВД, вахтер Академии, отставной военный, и не было никого, кто мог бы реально оценить результаты ее деятельности. А когда после 1953 года людей начали реабилитировать, в том числе Шпета, сама структура осталась покрытой пеленой забвения.

Каковы были результаты деятельности ГАХН

Как ни странно, при таком замысле, плоды деятельности Академии трудно идентифицировать. Конечно, были сборники: «Искусство портрета», «Художественная форма», журнал «Искусство». Все это можно посмотреть на сайте нашего проекта «Язык вещей. Философия и гуманитарные науки в русско-немецких научных связях 1920х годов» — там выложена большая часть журналов и сборников (в разделе «Исследовательская работа в ГАХН»). Основной формой работы в рамках ГАХН была дискуссия — доклады с обсуждениями, — в каком-то смысле речь идет о традиционной академии наук, где академики читают доклады, обсуждают разные темы, то есть представляют результаты исследований. Второй том нашего издания практически полностью состоит из протоколов обсуждений. Интересно, что Академия оставила после себя не какой-то монументальный проект, а некий континуум дискуссий, хотя был основной замысел, которому подчинялась вся работа ГАХН: создание «Энциклопедии художественных терминов» такого же масштаба, как французская энциклопедия Даламбера и Дидро, охватывающая все области и аспекты изучения искусства — философию, психологию, социологию и искусствоведческие дисциплины. Работа ГАХН все время вращалась вокруг этой энциклопедии, постоянно планировалось, что сейчас выпустят первый том, потом второй, потом все это реорганизовывалось, планировали отдельные тома по музыке, театру, живописи, литературе, потом соединяли вместе и так далее. Это был продуктивный хаос, какие-то фрагменты этой энциклопедии издал Игорь Чубаров в 2005 году под названием «Словарь художественных терминов ГАХН». Ему удалось найти кое-что по архивам, местами это не оконченные статьи, а заготовки. То есть энциклопедия как таковая не состоялась, это была эпистемологическая утопия — создать нечто глобальное, касающееся научного анализа искусства. Можно сказать, что результат не соответствует грандиозному замыслу, отчасти (но только отчасти) это можно объяснить разгромом Академии. С другой стороны, участники проекта знали, что они обречены, но при этом пытались каким-то образом организовать работу. ГАХН была создана в 1921 году, ее ведущими членами в начале были Бердяев, Степун, Франк, Вышеславцев. Доклады Бердяева о конце Ренессанса, кризисе искусства были сделаны в стенах Академии. А уже в 1922 году, когда они еще полгода не проработали, их известным образом выслали. Шпета тоже включили в список на высылку и только благодаря хлопотам Луначарского, которому было нужно, чтобы кто-то организовывал дела в Академии, его вычеркнули из этого списка, и он остался в советской России. В общем, ситуация постоянной угрозы, что сейчас всех разгонят, существовала изначально. Если подытожить, результатом стало само функционирование ГАХН — организация выставок, формирование дискурса об искусстве и так далее. Академия была своим продуктом, таким Gesamtkunstwerk — объединением различных видов художественной и научной деятельности.