Краткая история достоеведения. Часть вторая

От Вяч. Иванова до Веры Нечаевой

*

Cовершенно особое место в дореволюционном достоеведении занимает теория «романа-трагедии», предложенная известнейшим и чрезвычайно влиятельным символистом Вячеславом Ивановым. Сама по себе она заслуживала бы отдельного материала на «Горьком», и я настоятельно рекомендую всем, кому интересна тема этой статьи, самостоятельно ознакомиться с работой «Достоевский и роман-трагедия» (1911). Кроме того, я советую следить за кропотливой работой группы по изданию Малого академического собрания сочинений Вяч. Иванова в Пушкинском доме и Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Это добросовестно сделанные, информативные и просто очень увлекательные интернет-ресурсы.

В первой части статьи много внимания было уделено Мережковскому и Анненскому. К этому списку можно прибавить еще некоторые имена (к примеру, Акима Волынского с его «богофильством») *Об А. Л. Волынском см.: Памяти А. Л. Волынского / Под ред. П. Н. Медведева. Л., 1928. Якубович И. Д. Достоевский в религиозно-философских и эстетических воззрениях А. Волынского // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 15. СПб., 2000. С. 67–89. Работы Волынского о Достоевском были сравнительно недавно переизданы: Волынский А. Л. Достоевский. СПб., 2007.

. Но ни одна из этих работ не сравнится по своему значению с работой Иванова. Почему? Прежде всего Иванов первым в истории русской философской эстетики выдвинул не просто очередную интерпретацию произведений Достоевского или оригинальную систему, проиллюстрированную образами Достоевского, либо освященную его именем. Иванов представил цельную, завершенную теорию, сформулировал собственный метод и попытался распространить его на как можно большее число текстов, опираясь как на их жанровую типологию, так и на внутренние свойства.

Иванов начинает с общетеоретического вступления, в котором сосредотачивается на феномене господства романа в европейской литературе. Роман — настоящий король литературных жанров. Но именно он поражен нарастающим внутренним кризисом. Кризис коренится в следующем противоречии: по своей природе роман есть жанр глубоко эгоистический. Всякое романное повествование организовано вокруг индивидуальных судеб и несет на себе отпечаток личности отдельного творца. История литературы знает и коллективные романы, но большинство из них не выходит за рамки забавных экспериментов. Вместе с тем новым историческим субъектом становятся народы, массы, большие социальные общности. Духовный запрос современности — движение вспять к древним идеалам гомеровской поэзии и вселенского, хорового слияния. Изнутри европейского романа этот идеал недостижим, однако жанр постоянно стремится к воссозданию определенных форм «всенародного искусства», пытаясь охватить все больше социальных взаимосвязей. Такой роман Вячеслав Иванов называет демотическим (от греческого δῆμος — народ). В эстетической иерархии Иванова такой роман принадлежит к «среднему роду» искусства, уступая «большому, гомеровскому или дантовскому, искусству». Демотический роман в лучших своих образцах возвышается «до высот мирового, вселенского эпоса и пророчественного самоопределения народной души», но даже тогда он обречен лишь возвещать об истинном порождении народного духа — «царице-Трагедии».

Роман — «референдум личности», «глашатай индивидуалистического беззакония». Соблазнительно провести параллель между идеями Вячеслава Иванова и более поздней статьей Осипа Мандельштама «Конец романа» (1922). Мандельштам был лично знаком с Ивановым и посещал знаменитые собрания на «башне Вячеслава Иванова»Комната в квартире Вяч. И. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в доме № 25 (ныне 35) по Таврической улице в Петербурге. с весны 1909 г. Влияние, оказанное Ивановым на становление поэтики акмеизма и лично Мандельштама, не подлежит сомнению *См. Лекманов О. А., Глухова Е. В. Осип Мандельштам и Вячеслав Иванов // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 168–174..

«Мера романа — человеческая биография или система биографий», — писал Мандельштам. Изменившаяся социальная реальность не оставляет места для индивида, человечество вступило в эру «распыления», «катастрофической гибели биографии», а это означает, что у классического европейского романа отныне нет будущего: романическим героем не может быть «человек без биографии». В свою очередь биография героя скреплялась системой психологических мотивировок, но и они упразднены ходом истории: «Самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления».

За десять лет до Мандельштама Иванов тоже ждет неизбежного отмирания либо оттеснения романа на периферию искусства. Однако существует гениальный романист, стоящий как бы на разломе эстетических и духовных эпох. Это и есть Достоевский. Его роман-трагедия — это в действительности настоящая античная трагедия, лишь одетая в форму романного повествования. «Роман Достоевского есть роман катастрофический, потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе. Он отличается от трагедии только двумя признаками: во-первых тем, что трагедия у Достоевского не развертывается перед нашими глазами в сценическом воплощении, а излагается в повествовании; во-вторых, тем, что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную, внутренне осложненную и умноженную в пределах одного действия: как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим в ее молекулярном строении отпечатление и повторение того же трагического принципа, какому подчинен весь организм. Каждая клеточка этой ткани есть уже малая трагедия в себе самой; и если катастрофично целое, то и каждый узел катастрофичен в малом».

Подобно всем, кто когда-либо писал о прозе Достоевского, Иванов не обходит стороной такие аспекты его стиля, как неровность, «неряшливость», парадоксальность. Все то, что Мережковский называл «мелким шрифтом» и «примечаниями к драме», Иванов попробовал соединить в стройную конструкцию образов, символов и риторических приемов. Такой запрос более чем объясним: предшествующие интерпретации слишком часто походили на механические уловки («Достоевский намеренно провоцировал вкусы читателя», «Достоевский пренебрегал стилем», «Достоевский сознательно смещал акцент с внешних описаний на изучение психических явлений» и т. д.). Для Вячеслава Иванова стилевые особенности прозы Достоевского органически вытекают из двойной эстетической задачи, обусловленной наложением романной и трагической формы. События в его произведениях должны быть одновременно описаны с дотошностью судебного протокола и с «грандиозной условностью», неотделимой от трагического размаха. Каждая перемена в человеческой судьбе должна быть снабжена тройным объяснением: метафизическим (фатальное столкновение воли и закона в трагедии), психологическим и событийным (логика самой фабулы, воздействие на героя тех или других внешних факторов).

Такой взгляд на романную технику Достоевского приводит Иванова к оригинальным истолкованиям его классических сюжетов, ничуть не утративших интереса и остроты для современного читателя. В любой трагедии огромную роль играют понятия вины и воли. Трагический герой рано или поздно испытывает собственную судьбу и противопоставляет свою волю либо воле богов, либо нравственному закону, либо слепому и потому безразличному к человеческим страданиям року. Тем самым он возьмет на себя чужую или свою собственную вину, а взяв вину, неминуемо столкнется с жестоким возмездием. Смысловой фундамент трагического сюжета – это то, что Иванов называет антиномией воли: герой обречен совершить выбор. Человек трагедии – это раб своей свободной воли. Достоевский, по Иванову, гениальный мастер трагедии, и его повествование способно показать нам даже те скрытые ее пружины, которых не видит зритель Софокла или Шекспира. Иванов демонстрирует это, сопоставляя Раскольникова и Анну Каренину. И Толстой, подобно Достоевскому, вплотную подобрался к роковым противоречиям судьбы и воли, но противоречивая сущность трагедии, по-видимому, от него ускользнула. Анна и Левин, каждый по-своему, чувствуют себя связанными с данностью жизни, с ее извечными законами. Левин постигает истинный смысл этих законов и обретает в них самого себя. Анна эти законы преступает и несет наказание (так и хочется написать «неустойку»). А что же Раскольников? Иванов делает неожиданный вывод: все главное, что происходит с Раскольниковым, происходит по ту сторону преступления и наказания. Достоевский оканчивал историю своего героя словами: «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью». Для Иванова эти слова – нечто вроде метафизической загадки. А разгадка в том, что Раскольников с самого начала был избран, чтобы пройти именно тот путь, который он прошел, совершить предначертанный выбор, сполна испытав трагическую антиномию воли. Он с самого начала – плоть от плоти той «неведомой действительности», но сам еще этого не знает, или, напротив, знает слишком хорошо. Мечта «сделаться Наполеоном» – это на самом деле мечта о выходе из-под власти божественного закона. Раскольников стремится не к венцу избранника судьбы, а наоборот, отбрасывает и топчет свой венец.

Вслед за Мережковским Иванов прибегает к живописным аналогиям. Для Иванова Достоевский — Рембрандт: «...весь в темных скоплениях теней по углам замкнутых затворов, весь в ярких озарениях преднамеренно брошенного света, дробящегося искусственными снопами по выпуклостям и очертаниям впадин. <...> Так ходит он с факелом по лабиринту, исследуя казематы духа, пропуская в своем луче сотни подвижных в подвижном пламени лиц, в глаза которых он вглядывается своим тяжелым, обнажающим, внутрь проникающим взглядом».

По-своему Иванов трактует антитезу Достоевского и Льва Толстого: своеобразный толстовский объективизм наводит его на образ зеркала, которое равномерно вбирает в себя внешний мир, заполняя свою поверхность бесконечными образами. Иное дело Достоевский: он — совсем не зеркало, а подлинный дионисийский дух, которому нужно регулярно покидать прежнюю оболочку, переселяться в чужое «я» и проникать в самые потаенные его уголки. Муза Достоевского — злопамятная эриния или буйная менада.

Из всех этих компонентов составляется метод Иванова, который мы можем назвать мифопоэтическим, поскольку, как и древнюю трагедию, роман-трагедию Достоевского можно представить в виде сцепления мифологических образов и сюжетов. Реализм романа-трагедии для Иванова равняется мифологическому реализму, каковой и есть, по мысли критика-символиста, тот самый «реализм в высшем смысле», о котором говорил сам Достоевский. Анализ Иванова в определенной мере наследует как «отражениям» Анненского в его стремлении замкнуть образы писателя в единую психосимволическую систему, так и сравнительно-историческому изучению мифов в его стремлении устанавливать сюжетные прототипы разных повествований и детально прослеживать дальнейшие превращения этих прототипов. Не будет особым преувеличением сказать, что аналитические опыты Иванова оказали влияние на литературоведческую мысль в целом.

![]() *

*

В 1911 году в Москву приезжает 29-летний Валерьян Переверзев (1882—1968). Его биография до этого времени довольно типична для радикальной молодежи: естественные науки в Харьковском университете, увлечение марксизмом, вступление в РСДРП, исключение из университета, подпольная работа, тюрьма, ссылка, затем снова тюрьма. В Москве Переверзев зарабатывает на жизнь уроками, а также небольшими публикациями в журнале «Современный мир» (в прошлом «Мир Божий»). Однако из ссылки Переверзев привозит рукопись, которой будет суждено дважды изменить его судьбу, сделав его из политического заключенного известным литературоведом, а затем наоборот — из известного литературоведа политическим заключенным. Книга эта называлась «Творчество Достоевского». В 1912 году она была впервые напечатана в книгоиздательстве Н. А. Столляра «Современные проблемы» с доброжелательным предисловием известного академического филолога Павла Сакулина.

Сегодня, когда имя Переверзева в сознании нескольких поколений литературоведов прочно увязано с так называемой переверзевской школой, историей ее организованного разгрома и жупелом «вульгарный социологизм», многие забывают, что первая большая работа Переверзева была закончена практически одновременно с работой Вячеслава Иванова «Достоевский и роман-трагедия». Это производит особенно сильное впечатление, если обе работы сопоставить: кажется, будто они писались в разные столетия и на разных языках. Сакулин исподволь обращает внимание читателя на парадокс: исследование Переверзева в одно и то же время новаторское и традиционное. Традиционное потому, что продолжает традицию русской журнальной критики эпохи Белинского и Валериана Майкова. Новаторское — потому что переводит Белинского на язык марксистской социологии, анализа взаимосвязи между классовой психологией и эстетической формой.

В центре размышлений Переверзева — система персонажей Достоевского. Несмотря на то, что целью книги объявляется целостное понимание творчества писателя, именно характер героя волнует Переверзева больше всего. Ключ к поэтике Достоевского — новый общественный тип, который до того еще ни разу не был препарирован в русской литературе с такой скрупулезностью. Представители этого типа действуют во всех текстах Достоевского без исключения. Тип этот определен Переверзевым как тип упадочного мещанина.

«...Макар Иванович Девушкин, Голядкин, Ефимов, Опискин, подпольный человек, Раскольников, Карамазов, — все мещане, бьющиеся с нуждой, испытавшие весь ужас и унижение бедности. Всё это люди нервнобольные, озлобленные, угрюмые, замкнутые мечтатели. Если Достоевскому и случается иногда обрядить своих героев в костюм помещика или светского человека (например Валковского, Мышкина, Свидригайлова), то, кроме костюмов, в них не сыщешь ни единой черты ни помещика, ни светского человека. Они оторваны от своей среды иногда даже с детства, как Мышкин, вращаются в мещанской среде, даже побывали на городском дне, как Свидригайлов или Ставрогин. У них такой же психический склад, как у всех мещан, те же чувства, те же мысли. Они так же похожи на помещиков и светских людей, как троянцы Шекспира на исторических троянцев или греки Расина на античных греков» *Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского (Критический очерк). М., 1912. С. 76-77..

Фактически значительная часть книги Переверзева отведена не столько героям Достоевского, сколько анализу классовой психологии мещанства. Я осмелюсь предположить, что те устойчивые структуры мещанского сознания, которые Переверзев вычленял и показывал на материале героев Достоевского, отдаленно напоминают комплексы в психоанализе, хотя это очень предварительное суждение, которое нуждается в проверке, если только еще не было проверено коллегами. Главной чертой мещанского сознания Переверзев считает раздвоенность, или двойничество личности. Формы двойничества весьма разнообразны, однако, так или иначе, в его основе лежит органическая неспособность мещанина ни полностью подчиниться господствующему укладу жизни, отдаться на растерзание капиталистическому городу, ни оказать ему отпор, отважиться на революционное сопротивление.

Мещанин по своей натуре достаточно лоялен капиталистическому миру, но одновременно недостаточно к нему приспособлен. Столь неустойчивое положение порождает в свою очередь целый калейдоскоп поведенческих, моральных, сексуальных, религиозных, интеллектуальных патологий. Упадочные мещане Достоевского то находят источник наслаждения в унижении и взаимном мучительстве, то отрешаются от мира в религиозном, богоискательском экстазе, то становятся домашними тиранами, ханжами и карьеристами, то ищут забвения в безудержном разврате, то, напротив, оказываются физически немощны и инфантильны. Они каются без вины, убивают, святотатствуют, изобретают экзотические проекты социального переустройства, пьют водку до потери человеческого облика, демонстративно отвергают сословную честь, а затем мучительно переживают свои поступки. Последовательно разбирая все эти случаи, Переверзев подчеркивает свое несогласие как с народнической критикой в лице Михайловского, так и с критикой символистской в лице Мережковского. В социальной психологии героев Достоевского Переверзев не видит ни поэтизации психических болезней (то, что описывает Достоевский, порой подпадает под определение душевного расстройства, но гораздо чаще речь идет о более глубоких и общераспространенных явлениях), ни апологии индивидуалистического бунта и духовной анархии.

На фоне перегруженных метафорами и философскими образами построений символистской критики идеи Переверзева способны действовать освежающе. Нельзя не признать правоту Сакулина: от лучших страниц «Творчества Достоевского» действительно веет интеллектуальной бодростью критиков «натуральной школы». Вместе с тем обаяние пионерского подхода Переверзева не может скрыть слабых, подчас наивных сторон его книги. Дать исчерпывающий социологический портрет героев Достоевского — полезная и увлекательная задача, но ярлыки, которые Переверзев время от времени наклеивает на них, страдают неточностью, грубостью. Социальная принадлежность художника в глазах Переверзева сродни року в античной трагедии, противиться которому либо просто бесполезно, либо еще и смертельно опасно.

И все же финальные пассажи работы так и хочется, забыв о правилах академических приличий, назвать трогательными. Живописуя тяжелый моральный кризис, который вместе с автором проходят его герои, Переверзев буквально протягивает Достоевскому руку помощи и берется смело, определенно ответить на все вопросы, которые так тревожили писателя на протяжении жизни. На вопрос героя-рассказчика «Кроткой», восклицающего вслед за богатырем «Есть ли в поле жив человек?», Переверзев прямо заявляет: «Есть в поле „жив человек”: он родился в тех же условиях слепой сутолоки и безжалостной конкуренции, но не для того чтобы подчиниться и пасть под ее ударами, а для того, чтоб победить и подчинить ее власти человеческого ума и воли».

Фатальная раздвоенность индивидуального мещанского «я» преодолевается в гармонии согласного «мы», в организованной коллективной воле трудящегося человечества. Аккумулировать эту волю способен только рабочий класс, и именно сознательному рабочему предстоит стать господствующим социальным и культурным типом вместо упадочных мещан Достоевского.

Книга о Достоевском будет много раз переиздана, а Переверзев опробует свой метод на материале творчества Гоголя и Гончарова. В годы революции и Гражданской войны литературовед вспомнит о своем прошлом и примет участие в установлении советской власти в Орле, а затем сделает блестящую академическую карьеру. Переверзев будет работать в Социалистической академии (будущая Комакадемия) и Государственной академии художественных наук (ГАХН), публиковать многочисленные статьи в таких влиятельных изданиях как «Печать и революция», «Литература и марксизм», вместе с Владимиром Фриче и Анатолием Луначарским войдет в редколлегию «Литературной энциклопедии». Кроме того, ученый оставит после себя немало учеников, будучи преподавателем МГУ, Института красной профессуры, МИФЛИ.

Наиболее преданные Переверзеву молодые приверженцы социологического подхода напечатали вместе с учителем коллективный сборник «Литературоведение» (1928). В целом Переверзев, по-видимому, не был авторитарным догматиком и писал, что даже в рамках марксистской социологии искусства допускается многообразие приемов и подходов. Тем не менее к концу 1920-х — началу 1930-х годов за «переверзевской школой» прочно закрепляется термин «вульгарный социологизм». Анализируя реальное содержание этого словосочетания, современные ученые приходят к таким выводам: «...любое художественное произведение рассматривается как зашифрованное послание, выражающее в символах и системах знаков идеологию того класса, к которому принадлежит художник. Задача эстетики состоит в искусстве расшифровки художественного произведения и в разоблачении художника, выдающего посредством применения этих шифров свой классовый интерес за всеобщий, то есть обманывающего публику».

Следует при этом заметить, что в данном случае подразумевается именно образ врага, созданный в ходе борьбы различных групп ученых и философов за научную и идеологическую гегемонию. Вначале Переверзев и его ученики активно противодействовали формальной школе: в частности, сам Переверзев обвинял Шкловского в своего рода идеологическом трюкачестве. Особенную ярость Валерьяна Федоровича вызывало упоминание «литературных» и «внелитературных» рядов (то есть эстетических и внеэстетических явлений). Переверзев усматривал в такой риторике изощренное издевательство опоязовцев над марксизмом. Параллельно и самому Переверзеву приходилось постоянно отражать нападки из-за своего заступничества за Достоевского.

Еще в канун столетнего юбилея писателя старый эсдек Переверзев в специальной брошюре коснулся одной из наиболее болезненных тем нарождавшегося советского литературоведения — а именно романа «Бесы»: споры о том, как правильно читать роман и нужно ли вообще включать его в послереволюционный литературный канон, так и не стихнут вплоть до окончательного распада СССР. Переверзев предложит взглянуть на героев Достоевского не как на оболганных революционеров, а как на аферистов от социализма, мошенников (так, кстати, и называет себя в одной из сцен романа Петруша Верховенский), готовящихся извлечь личную выгоду из революционного процесса, а затем из термидорианского деспотизма.

![]() Долгое время союзником Переверзева в этом вопросе выступал нарком просвещения Луначарский. В статьях и речах, приуроченных к столетию Достоевского, народный комиссар развивал образ пролетарской революции, отомстившей за унижение писателя на царской каторге. Луначарский призывал отнять Достоевского у самодержавия и реакции, отвергнуть в его философии и эстетике все рабское и ничтожное, восславив писателя как гуманиста, психолога и даже патриота. «Если бы Достоевский воскрес, он, конечно, нашел бы достаточно правдивых и достаточно ярких красок, чтобы дать нам почувствовать всю необходимость совершаемого нами подвига и всю святость креста, который мы несем на своих плечах. Достоевский сделал бы больше. Он научил бы нас найти наслаждение в этом подвиге, найти наслаждение в самых муках и глазами, полными ужаса и восхищения в одно и то же время, следить за грохочущим потоком революции. <...> Россия идет вперед мучительным, но славным путем и позади ее, благословляя ее на этот путь, стоят фигуры ее великих пророков и среди них, может быть, самая обаятельная и прекрасная фигура Федора Достоевского» *Луначарский А. В. Достоевский как художник и мыслитель <Стенограмма речи, произнесенной А. В. Луначарским на торжестве в честь столетия Ф. М. Достоевского.> // Красная новь. 1921. № 4. С. 211..

Долгое время союзником Переверзева в этом вопросе выступал нарком просвещения Луначарский. В статьях и речах, приуроченных к столетию Достоевского, народный комиссар развивал образ пролетарской революции, отомстившей за унижение писателя на царской каторге. Луначарский призывал отнять Достоевского у самодержавия и реакции, отвергнуть в его философии и эстетике все рабское и ничтожное, восславив писателя как гуманиста, психолога и даже патриота. «Если бы Достоевский воскрес, он, конечно, нашел бы достаточно правдивых и достаточно ярких красок, чтобы дать нам почувствовать всю необходимость совершаемого нами подвига и всю святость креста, который мы несем на своих плечах. Достоевский сделал бы больше. Он научил бы нас найти наслаждение в этом подвиге, найти наслаждение в самых муках и глазами, полными ужаса и восхищения в одно и то же время, следить за грохочущим потоком революции. <...> Россия идет вперед мучительным, но славным путем и позади ее, благословляя ее на этот путь, стоят фигуры ее великих пророков и среди них, может быть, самая обаятельная и прекрасная фигура Федора Достоевского» *Луначарский А. В. Достоевский как художник и мыслитель <Стенограмма речи, произнесенной А. В. Луначарским на торжестве в честь столетия Ф. М. Достоевского.> // Красная новь. 1921. № 4. С. 211..

Подобная монументальная большевистская апологетика Достоевского поистине уникальна. Я думаю, никто ни до, ни после Луначарского так о Достоевском не говорил.

Тучи сгустились над Переверзевым и его школой на рубеже десятилетий. С ноября 1929 по январь 1930 года в печати и на кафедрах ведется ожесточенный диспут по поводу «переверзевщины» и «механистического литературоведения». Один из свидетелей тех полемических схваток, литературовед, профессор ВГИК М. С. Григорьев вспоминал: «Докладчик от РАППа, тов. [С. Е.] Щукин, человек низкого роста, вошел в трибуну, и она обрезала его до половины лица (никто не догадался сделать в высокой трибуне подставку). Это уже было само по себе смешно. Но дальше пошло хуже. Доклад строился путем сопоставления различных мест из Плеханова с различными местами произведений Переверзева. (Тогда еще „ереси” побивались не Лениным, а Плехановым.) Вместо того чтобы выписать цитаты, Щукин разложил на внутренних полках книги. Конечно, скоро все перепуталось и Щукину приходилось „нырять” внутрь кафедры, чтобы найти необходимую цитату. Но, так как Щукин хорошо говорил, скоро смеяться перестали.

Диспут продолжался несколько дней, заканчивался поздней ночью, так как каждое выступление превращалось в доклад, выступления были резкими и страстными. Атмосфера особенно накалилась после выступления Жданова, который дал политическую квалификацию трудам Переверзева как меньшевистским» *Цит. по: Хализев В. Е., Холиков А. А., Никандрова О. В. Русское академическое литературоведение: История и методология (1900–1960-е годы): Учебное пособие. М.; СПб., 2017. С. 86..

Главная ударная сила против «переверзевцев» сконцентрировалась вокруг редакции журнала «Литературный критик», где работали Михаил Лифшиц и Дьёрдь Лукач. В 1938 году Переверзев был арестован. Он отбудет десять лет в лагере, после чего будет повторно арестован в ссылке и приговорен к еще одному тюремному сроку. В Москву он вернется лишь в 1956 году. Лифшиц и Лукач уцелеют, но журнал «Литературный критик» был также ошельмован официозной критикой и ликвидирован в 1940 году.

*

В истории отечественной достоевистики юбилейный 1921 год можно по праву считать прорывным, а сами 1920-е годы надолго стали лучшим временем в истории этой литературоведческой области.

Здесь нужно начать с рукописей. Дело в том, что судьба рукописного наследия Достоевского была с самого начала непростой. Еще в 1880-х вдова писателя Анна Григорьевна Достоевская приступила к передаче архива мужа в собрание Исторического музея в Москве. Часть ценных рукописей Достоевского была отправлена на хранение в Государственный банк. В 1900-е годы А. Г. Достоевская составила завещание, согласно которому часть материалов, уже переданных в музей и банк, в случае ее смерти или тяжелой болезни становилась собственностью сына писателя Федора Федоровича Достоевского и его детей, внуков Анны Григорьевны. В 1909 г. Анна Григорьевна завещала внукам записные тетради деда. В их числе — полную рукопись «Братьев Карамазовых». Вдова Достоевского была не только распорядительницей и хранительницей его архива, но и по мере сил пополняла его, собирая ценные биографические материалы, наводя справки о судьбе тех или иных записей и писем, имевших отношение к деятельности мужа. В 1906 г. специальная комната, отведенная Историческим музеем под архивохранилище, была переименована в «Музей памяти Ф. М. Достоевского».

Однако сложная система хранения, заведенная в семье писателя, в годы революции обернулась множеством проблем и положила начало почти детективному сюжету о розысках и обретении рукописей Достоевского.

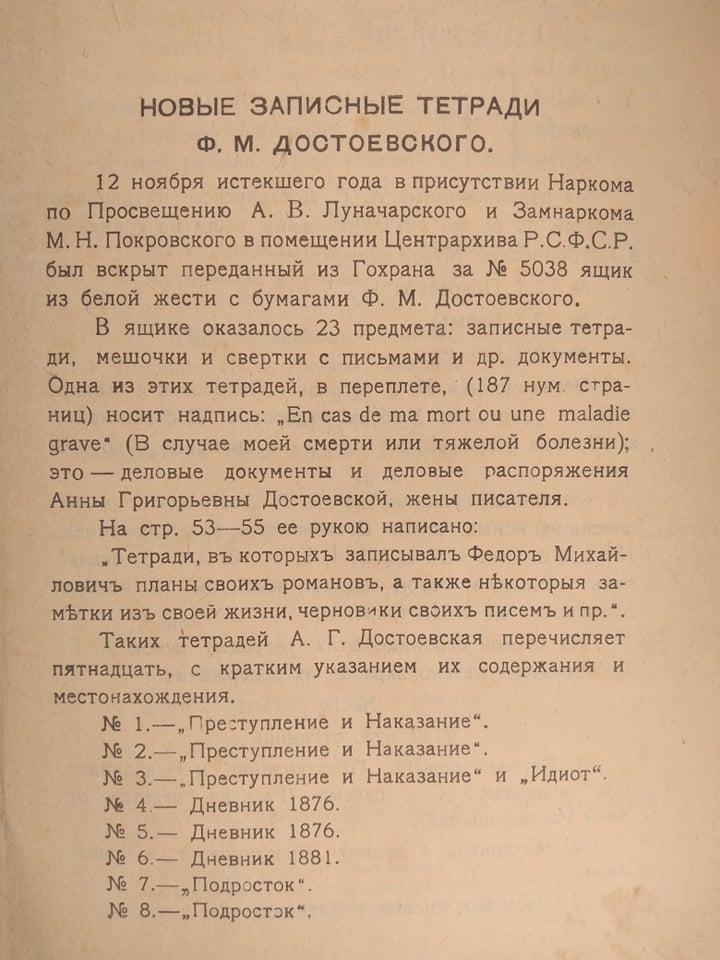

В банк и музей было передано далеко не все. Часть рукописей Анна Григорьевна оставила в семье, предполагая распределить между наследниками. В 1917 году Достоевская уезжает из Петербурга на юг, предварительно оставив еще одну часть рукописей в банковской ячейке. 24 июня 1921 года «Малый Совнарком» предписал Наркомфину изъять ячейку и передать все ее содержимое заместителю наркома просвещения РСФСР, известному историку-марксисту Михаилу Покровскому. В ноябре того же года вынутые из ячейки рукописи Достоевского были переданы Главархиву. Руководители главной архивной службы молодого государства поставили задачу разыскать и объединить в одном фонде как можно больше материалов Достоевского. Но это оказалось нетривиальной задачей.

Отбыв из Петербурга, Анна Григорьевна вместе с семьей своего сына Ф. Ф. Достоевского (1871—1922) проделала долгое путешествие в Крым через Кавказ, остановившись близ Адлера, а затем через Туапсе проехав в Ялту. После этого архив писателя начинает довольно хаотично рассеиваться по Крыму и Кавказу. Некоторые рукописи были изъяты в пользу Главархива при аресте Федора Достоевского — младшего севастопольской ЧК. Часть, и немалая, путешествует по всему Кавказу, так что у историков, архивистов и чиновников уходит около двух лет, чтобы неожиданно разыскать утраченные рукописи в Тифлисе, куда за ними лично выезжает Покровский. В те же годы (1920, 1921) часть бумаг из Москвы попадает в собрание Рукописного отдела Пушкинского дома, выявляются ранее неизвестные рукописи в доме Достоевских в Старой Руссе. В 1929 г. собрание мемориальной комнаты Достоевского в ГИМ было передано в распоряжение Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека), в 1939 г. к собранию ГБЛ был присоединен фонд Музея-квартиры Достоевского в здании Мариинской больницы на Божедомке, а сам музей был присоединен к Государственному литературному музею *Более подробно об этом «архивном детективе» см.: Нечаева В. С. Описание рукописей Достоевского. М., 1957. С. 6–12. Петрова А. В. Ф. М. Достоевский в документах рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля // Неизвестный Достоевский. 2019. № 2. С. 40–55. См. также: https://www.rsl.ru/ru/all-news/240713; https://statearchive.ru/689; протокол заседания Малого Совнаркома № 841 от 3 марта 1922 года (о вскрытии ящика с рукописями Достоевского): https://statearchive.ru/690..

1920-е годы — время активных и плодотворных архивных находок, историко-литературных разысканий. Я бы хотел показать несколько примеров публикаций тех лет из своей домашней коллекции.

1/4 2/4

2/4  3/4

3/4  4/4

4/4

Интенсивное пополнение фактических знаний о Достоевском в этот период было бы немыслимо без двух энтузиастов достоеведения — Веры Нечаевой (1895—1979) и Леонида Гроссмана (1888—1965).

Вера Степановна Нечаева родилась в Москве в семье железнодорожного служащего, происходившего из тверских крестьян. В 1912 году закончила гимназию и поступила на Высшие Женские курсы, где выбрала для себя программу историко-филологического факультета. В 1914–1915 работала в госпитале, затем ухаживала за смертельно больными родителями, скончавшимися в 1916–1917. Зимой 1917 года Вера Нечаева помогает организовать детскую библиотеку в поселке Вешняки (ныне это одноименный район Москвы), а в 1918 году работает учительницей в поселковой школе. Лишь в 1920 году молодая учительница смогла вернуться к научной работе — при поддержке профессора Грузинского Нечаева начинает заниматься изучением творчества Вяземского. В 1922 году, работая в Центрархиве, Нечаева совершает выдающееся научное открытие — обнаруживает целых четыре газетные статьи Достоевского, написанные для «Петербургской летописи» в 1847 году. В 1924 Нечаева становится аспиранткой упоминавшегося мной профессора Сакулина, среди ее преподавателей в аспирантуре — Владимир Фриче и Михаил Петерсон — видный лингвист марровского направления, сын Николая Петерсона, пропагандиста учения Федорова и одного из корреспондентов Достоевского. Оппонентами на защите диссертации должны были выступить Переверзев и будущий академик АН СССР Александр Орлов, однако защита не состоялась из-за тяжело перенесенных родов.

Параллельно с подготовкой диссертации Нечаева трудилась в секции по изучению Достоевского при ГАХН. ГАХН же помогла Нечаевой организовать в 1928 году музей-квартиру Достоевского на Божедомке. В 1926 году в деревне Даровое, где располагалась родовая усадьба Достоевских, был организован колхоз имени Достоевского, шефство над которым было поручено взять московскому музею писателя. В Центральном государственном архиве Московской области автор этой статьи лично держал в руках машинописные копии отчетов о работе шефов, а также протоколов собраний музея, посвященных организации специальных временных экспозиций для колхозников.

Вера Нечаева оставила после себя четырехтомную академическую биографию Белинского, подробное описание рукописей Достоевского и две монографии о журналах «Время» и «Эпоха», ставших классическими и до сих пор известными любому студенту-филологу.

Человеком иной судьбы был Леонид Петрович Гроссман. Сын одесского врача, блестяще окончивший Ришельевскую гимназию, Гроссман успел год отучиться в Сорбонне, затем получить диплом юриста в родной Одессе, после чего круто поменять жизненную траекторию и всего за несколько лет стать знаменитостью в филологической среде. Уже в 1928 году издательство «Современные проблемы» выпустило пятитомное собрание сочинений... не Достоевского, а самого Гроссмана.

Гроссман переезжает в Москву, где читает лекции на Брюсовских курсах и работает в ГАХН. Недоброжелатели и оппоненты любили указывать на непомерную плодовитость Гроссмана, а также на его пристрастие к стилистическим красотам в научном изложении. Библиография Гроссмана насчитывает свыше трехсот шестидесяти наименований. Гроссман занимался изучением творчества Достоевского, Пушкина, Тургенева, Аполлона Григорьева, писал о Тютчеве, Толстом, Стендале, Бальзаке, Шекспире, Чехове, Лермонтове, Брюсове, Блоке, Ахматовой. Гроссман пробовал себя и в текстологии, и в теории литературы, и в научно-популярном жанре, и в лирике, и в театральной рецензии.

Некоторые из его книг стали чрезвычайно популярны. Таковы биография Достоевского в серии «Жизнь замечательных людей», работа «Пушкин в театральных креслах», исторические романы «Записки д’Аршиака» и «Рулетенбург». Я бы хотел напомнить и о том, что именно Гроссман подготовил первое систематическое описание домашней библиотеки Достоевского. В основу издания легли записи, оставленные А. Г. Достоевской, и записи, обнаруженные в 1917 году в Историческом музее. Впервые каталог библиотеки писателя был издан Гроссманом в Одессе в 1919 году, а в 1922-м текст был включен в историко-литературный сборник «Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии». К каталогу были прибавлены мемуарные комментарии Анны Григорьевны к отдельным местам из романов Достоевского, заметки самого Гроссмана о языке и стиле писателя, библиографические указатели писем Достоевского и воспоминаний о нем, новые тексты, атрибутированные Достоевскому. Правда, Гроссману, в отличие от Нечаевой, не посчастливилось обогатить корпус текстов писателя новой находкой: как было впоследствии доказано, небольшая журнальная заметка «Не тронь меня» (1861) была написана не Достоевским, а одним из его ближайших сотрудников в журнале «Время» Александром Порецким.

В 1925 в свет выходит книга Гроссмана «Поэтика Достоевского», где исследователем были намечены многие важные филологические сюжеты, которые занимают достоеведов по сей день: кажущаяся «хаотичность» композиции, жанровая поэтика романов Достоевского, в равной степени наследующая эстетике «неистовой словесности», романа-фельетона и «Человеческой комедии» Бальзака, особенности воспроизводства устной речи в произведениях писателя.

Из всех перечисленных и частично пересказанных мной работ «Поэтика Достоевского» ближе всего к современным стандартам научного письма и научного мышления. Но она ли одна? Ведь в одно время с Гроссманом текстами Достоевского занимаются Юрий Тынянов, Василий Комарович, Сергей Аскольдов, Аркадий Долинин, Виктор Шкловский, Михаил Бахтин... Подробный разговор о них, если вам было интересно, еще впереди.