Редакция «Горького» попросила меня рассказать, как в разное время исследовали творчество Достоевского. Сначала я с готовностью согласился, но потом горько об этом пожалел. Дело даже не в пугающем объеме литературы — научной, публицистической и псевдонаучной, посвященной Достоевскому. Размышляя о свойствах литературного канона, Гарольд Блум пишет, что странность, оригинальность канонического текста позволяет ему избегать окончательного истолкования и одновременно растворять читателя в собственной странности.

Судьба наследия Достоевского подтверждает справедливость и противоположного утверждения: не только классика ассимилирует читателя, но и поколения читателей растворяют в своих повседневных практиках классические произведения. На протяжении почти полутора столетий Достоевский, подобно своим соседям по учебнику литературы, остается тем фильтром или химическим реагентом, при помощи которого изучают русских и европейцев, Россию и Запад, фашизм и коммунизм, философию и эзотерику, а также психиатрию, криминалистику, военную и политическую историю. Писатель оказывается мыслителем и пророком, реакционером и революционером, экономистом и богословом, моралистом и героем комиксов.

Перечислять эти громкие банальности можно до бесконечности, а юбилейные даты особенно располагают к трюизмам, однако факт остается фактом: даже молчание о Достоевском в определенном контексте становится умышленным. В повествовательной технике, идеях, скандальной полемичности Достоевского есть что-то, что разительно отличает его от прочих классиков. Современность Достоевского — не пресловутая «вечная актуальность» школьного панегирика, а постоянная готовность к провокации современности и рефлексии относительно того, что значит жить в современности. Писать историю интерпретации Достоевского и означает, по существу, писать историю общества последних ста сорока лет, если отсчитывать ее с момента смерти писателя.

Утешает меня лишь то, что решить эту задачу в рамках небольшого очерка заведомо невозможно. И даже сужая свое описание до академических работ по Достоевскому, я прекрасно осознаю, что упущу очень много важного и ценного и, конечно, буду крайне небрежен и пристрастен во многих суждениях. Я уже не говорю о том, что дисциплинарные границы литературоведения постоянно испытываются на прочность, так как буквально каждый новый подход в литературоведении предполагает в той или иной степени переопределение всей научной отрасли. Изучение текстов Достоевского демонстрирует это в полной мере.

*

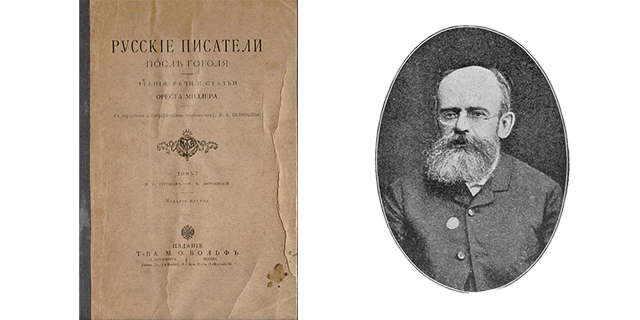

Кого можно назвать первым достоеведом? Пожалуй, наибольшее право на этот титул имеет Орест Федорович Миллер (1833—1889). Помимо читательского благоговения и горячего исследовательского интереса, с Достоевским Миллера связывали многолетние и не всегда простые личные отношения. Профессор Санкт-Петербургского университета, Миллер приобрел популярность своими открытыми лекциями по истории русской словесности. Достоевский, впрочем, не разделял этих восторгов: в подготовительных материалах к роману «Подросток» писатель причисляет Миллера к «омерзительно застаревшимся либералистам». Там же читаем более снисходительный отзыв о профессоре: Достоевский называет его «честным настеганным» (т. е. пристегнутым, пришитым) к «питающимся от либерализма мошенникам».

В дальнейшем писатель и филолог сближаются на почве симпатий к славянскому освободительному движению. Миллер входит в приятельский круг писателя, хотя доброжелательно-ироничное отношение к ученому Достоевский, по-видимому, сохранял до конца жизни. В 1874 г. Миллер систематизирует свои лекции по современной русской литературе и издает их отдельной книгой «Публичные лекции: Русская литература после Гоголя (за исключением драматической)» (неоднократно переиздавалась в дореволюционный период под названием «Русские писатели после Гоголя»). Методологически лекции Миллера сегодня хочется поместить в контекст литературной критики, а не литературоведения.

Чем интересна книга сегодняшнему читателю, так это темпераментом автора: Миллер ни секунды не скрывает своих персональных предпочтений и твердо намерен влить в вас свою страстную любовь к Достоевскому. Как ученый Миллер сформировался в русле мифологической школы, основоположником которой в России принято считать Федора Буслаева. Докторская диссертация Миллера была озаглавлена «Илья Муромец и богатырство киевское» (1869). Ближе к концу жизни профессор все чаще воспринимался как один из главных (наряду с Николаем Страховым) распорядителей духовного и литературного наследия Достоевского и главных пропагандистов писателя. Николай Михайловский в знаменитой статье «Жестокий талант» (1882) язвительно замечал, что неуемный Миллер «подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях — им же несть меры и числа — восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский!»

Чем интересна книга сегодняшнему читателю, так это темпераментом автора: Миллер ни секунды не скрывает своих персональных предпочтений и твердо намерен влить в вас свою страстную любовь к Достоевскому. Как ученый Миллер сформировался в русле мифологической школы, основоположником которой в России принято считать Федора Буслаева. Докторская диссертация Миллера была озаглавлена «Илья Муромец и богатырство киевское» (1869). Ближе к концу жизни профессор все чаще воспринимался как один из главных (наряду с Николаем Страховым) распорядителей духовного и литературного наследия Достоевского и главных пропагандистов писателя. Николай Михайловский в знаменитой статье «Жестокий талант» (1882) язвительно замечал, что неуемный Миллер «подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях — им же несть меры и числа — восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский!»

Не один Михайловский отзывался о лекциях Миллера скептически. Младший коллега профессора Семен ВенгеровИз пушкинского семинария Венгерова вышли такие звезды филологической науки, как Юрий Тынянов, Борис Томашевский, Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Сергей Бонди, Михаил Лозинский, Юлиан Оксман. Посещал занятия у Венгерова и автор манифеста «Серапионовых братьев» Лев Лунц. Именно Венгерову Шкловский, по его воспоминаниям, написал в анкете, что намеревается создать новую научную школу и доказать профессиональную несостоятельность самого Венгерова.

со страниц своего биографического словаря утверждал, что Миллер «не обладал критическим талантом», не был самостоятелен в наблюдениях и подменял эстетический анализ произведений разбором общественных взглядов их авторов. Тем не менее некоторые вопросы, поставленные ученым, не потеряли своей значимости. Так, уже споря с Михайловским о феномене карамазовщины, Миллер не без ехидства пишет о тщетных попытках оппортунистических критиков примирить между собой гуманистический гений и ретроградство Достоевского. Такие критики объясняли природу популярности писателя в молодежной среде тем, что даже в поздний период творчества Достоевский продолжал сочувствовать истинному социальному прогрессу, в то время как «антинигилистический» пафос его текстов был «несчастными примесями», следствием тяжелой психологической травмы, полученной автором во время следствия по делу петрашевцев и в годы пребывания на каторге.

Почти век спустя этим же парадоксом Достоевского оказывается заворожен философ-марксист Михаил Лифшиц, цитата из которого заслуживает быть приведенной в этом очерке: «Можно, конечно, сделать из Достоевского умеренного либерала или даже розового социалиста, однако, по правде сказать, такая подделка предмета исследования лежит за пределами научного мышления. По сравнению с автором „Бесов“ каждый либеральный присяжный поверенный прошлого века — передовой человек своего времени. И все же общественное безумие Достоевского, сделавшее великого писателя другом Победоносцева, таит в себе столько демократической энергии, что эту духовную силу можно измерить только мерою самых больших и далеких целей всего революционного процесса. Сам Достоевский понимал это противоречие, называя свое положение „почти феноменальным”, ибо при всей ненависти, которую революционная молодежь питала к его „Бесам”, он был признан ею, и признан, конечно, не за формальный дар писать увлекательные романы». Двойственное положение бунтаря и ретрограда было хорошо понятно и самому Лифшицу, который под конец жизни стал одним из главных оппонентов марксистского официоза слева и одним из главных критиков модернистского искусства, оказавшись без пяти минут диссидентом для одних и ортодоксом-догматиком для других.

После смерти Достоевского Миллер вместе с вдовой писателя приступил к подготовке полного собрания его сочинений. Ученый был допущен к личному архиву Достоевского и подготовил для первого тома издания обширный биографический очерк (1883). Одновременно с «Материалами для жизнеописания Ф. М. Достоевского» Миллер работал над составлением детской хрестоматии из его текстов. Таким образом, исследователь сделал для Достоевского максимум того, что может сделать любой литературовед для изучаемого им автора, выступив в роли биографа, интерпретатора, текстолога и популяризатора. Главной же заслугой Миллера остается введение творчества Достоевского в контекст академической филологии, научного рассмотрения, пусть даже во многих текстах Миллера на «научность» указывает только профессорское звание их сочинителя. Нельзя сказать, что до Миллера университетские филологи были равнодушны к текущему литературному процессу, однако нередко в центре внимания кабинетных ученых оказывались фольклор, древняя и средневековая словесность. Филолог Федор Батюшков вспоминал, как много лет безуспешно убеждал родоначальника сравнительной поэтики Александра Веселовского прочесть наконец «Братьев Карамазовых». Следует предположить, что такая разборчивость отчасти объясняется как раз стремлением академических филологов выработать специфически научный метод работы с художественным текстом и явственно отделить свою дисциплину от сферы литературной критики *Аналогичные процессы можно наблюдать и в Германии, где в конце XIX столетия «произошло разделение между Literaturwissenschaft (наукой о литературе) как формой академической литературной критики и Tageskritik или Buchkritik, т. е. критикой, связанной с массовой печатью» (Добренко Е. Предисловие // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. М., 2011. С. 6).. Методологическому водоразделу здесь сопутствовал водораздел тематический.

*

*

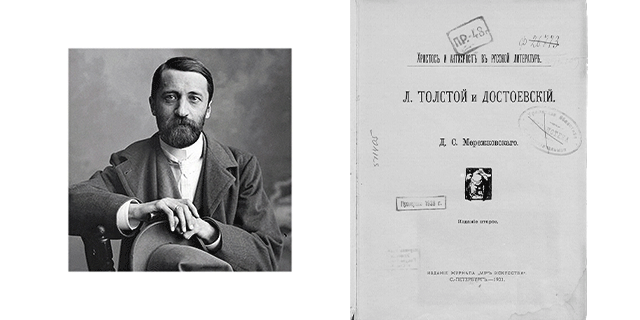

Период конца XIX — начала XX вв. стал одним из наиболее плодотворных в истории истолкований личности и произведений Достоевского. Для поэтов, мыслителей, художественных критиков Серебряного века Достоевский стал поистине ключевой фигурой. Вероятно, с наибольшей ясностью отношение своего поколения к Достоевскому высказал в 1890 году Дмитрий Мережковский: «Он любит нас просто, как друг, как равный, — не в поэтической дали, как Тургенев, и с высокомерием праведника, как Лев Толстой. Он — наш, всеми своими думами, всеми страданиями. <...> Достоевский в некоторые минуты ближе нам, чем те, с кем мы живем и кого любим, — ближе, чем родные и друзья. Он — товарищ в болезни, сообщник не только в добре, но и во зле, а ничто так не сближает людей, как общие недостатки. Он знает самые сокровенные мысли, самые преступные желания нашего сердца».

В 14 лет Мережковскому посчастливилось беседовать с Достоевским лично — этот эпизод отображен в «Автобиографической заметке». Первоначальная публикация этого небольшого текста состоялась в сытинской газете «Русское слово» в 1913 г. Рассказ о встрече будущего номинанта на Нобелевскую премию с живым классиком быстро приобретает едва ли не агиографический статус. Достоевский нетерпеливо и с плохо скрываемым недовольством пролистывает юношеские стихи и произносит легендарную фразу: «Чтоб хорошо писать, — страдать надо, страдать!»

Сын московского профессора математики Боря Бугаев, будущий Андрей Белый, прогуливает уроки, не в силах оторваться от «Преступления и наказания» («...читатели понимают сами, что вернуться в гимназию, не дочитав романа, нельзя; но в день, когда я кончил роман, я начал „Идиота”; посещение гимназии отсрочилось до окончания чтения главных романов Достоевского...»)*Белый А. На рубеже двух столетий (1930). М., 1989. С. 319.. В 1913 г. популярный критик Юлий Айхенвальд выскажется так: «Под черным знаком Достоевского, в его стиле движется наше время, Достоевского имеет оно своим патроном, или своим живым эпиграфом...»

Имен, книг, статей, самостоятельных концепций здесь необычайно много — каждая из них заслуживает отдельного обстоятельного разговора. Трусливая попытка ограничиться рамками академического литературоведения здесь ровно ничего не дает — напротив: применительно к предреволюционной эпохе такой подход полностью стирает истоки научного достоеведения последующих десятилетий. Для исследования творчества Достоевского философская эстетика Серебряного века сыграла двоякую роль. Усилиями лучших его представителей были сформулированы основные темы, магистральные сюжеты отечественного и зарубежного достоеведения XX века: внимательный и благодарный читатель обнаружит в этих текстах множество проницательных наблюдений над поэтикой, идеологией, композицией романов Достоевского. Ряд из них будет впоследствии подтвержден конкретными текстологическими находками, какие-то суждения будут уточнены и продолжены наиболее влиятельными теоретиками литературы, речь о которых впереди.

Существенная часть этих текстов будет забыта или оттеснена на периферию литературы в советский период, чтобы «воскреснуть» в эпоху перестройки и после уже не сходить с полок книжных магазинов, не покидать научных и общественных дискуссий. Переиздание таких работ виделось и как возобновление прерванной интеллектуальной традиции, и как залог ее продуктивного продолжения в новых работах. Не менее значительным событием этого периода стало возвращение на родину имен и текстов русского зарубежья. Воссоединение достоеведения в различных его изводах, будучи жизненно необходимым делом, имело побочный эффект, возможно, психологически неизбежный: на месте советского канона (точнее говоря, многочисленных попыток адаптировать Достоевского к сменявшим друг друга идеологическим догматам советской эпохи) стал зарождаться своего рода контрканон с обязательным набором имен, библиографических ссылок, подходов и оценок. В структуре этого контрканона философской критике Серебряного века отводилось исключительно важное место.

Теме «Достоевский и философия рубежа веков» посвящено немало обстоятельных обзоров. Я же попытаюсь дать лишь несколько ориентиров, полезных именно с точки зрения литературоведения в его узком понимании — как истории и теории литературы. Говоря о достоевистике второй половины XIX века нельзя пройти мимо Владимира Соловьева, несмотря на то, что именно это имя может показаться наименее подходящим для такого разговора. Как и Орест Миллер, Соловьев входил в близкое окружение Достоевского. Их личное знакомство началось с эксцентрического письма 20-летнего студента, полученного писателем 24 января 1873 г.:

«Милостивый государь Федор Михайлович! Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. <...> я считаю возможным доставить вам мой краткий анализ отрицательных начал западного развития: внешней свободы, исключительной личности и рассудочного знания — либерализма, индивидуализма и рационализма. Впрочем, я приписываю этому маленькому опыту только одно несомненное достоинство, именно то, что в нем господствующая ложь прямо названа ложью, и пустота — пустотою. С истинным уважением имею честь быть вашим покорнейшим слугою Вл. Соловьев».

Юноша вскоре стал одним из авторов «Гражданина» (издание редактировалось Достоевским) и другом дома писателя. Достоевский, скорее всего, посещал лекции, которые молодой философ читал для петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения в Соляном городке. С Соловьевым Достоевский обсуждал философию общего дела Николая Федорова. Летом 1878 года Соловьев сопровождал писателя в Оптиной пустыни. 6 апреля 1880 г. Достоевский с женой присутствовал в Петербургском университете на защите докторской диссертации Соловьева «Критика отвлеченных начал» *См. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. III. СПб., 1999. С. 397-398.. Через несколько дней писатель поделился своими впечатлениями в одном из писем:

«На недавнем здесь диспуте молодого философа Влад<имира> Соловьева (сына историка) на доктора философии я услышал от него одну глубокую фразу: „Человечество, по моему глубокому убеждению (сказал он), знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве”. Ну вот так и со мною: я чувствую, что во мне гораздо более сокрыто, чем сколько я до сих пор мог выразить как писатель».

По воспоминаниям А. Г. Достоевской, молодой Соловьев напоминал писателю одного из главных друзей юности — Ивана Шидловского (1816—1872). Это духовное сходство было отчасти отражено Достоевским в образе Алеши Карамазова *См. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб., 2007. С. 517-518. О месте Шидловского в жизни молодого Достоевского см.: Алексеев М. П. Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921..

Публичные выступления Соловьева начала 1880-х годов, посвященные памяти недавно скончавшегося Достоевского, стали своего рода манифестом ближайших десятилетий. Народника Михайловского они раздражали ничуть не менее, если не более, чем лекции Миллера. Михайловский демонстративно отказывался понимать логику Соловьева и уподоблял ее «грациозным прыжкам с одной жердочки на другую». Искать в этих «прыжках» следы легкомыслия или интеллектуального шулерства не приходится. Речь идет скорее о сознательном разрыве как раз с той эстетикой, наследником и выразителем которой являлся в том числе сам Михайловский. Соловьев вполне последователен в сотворении из Достоевского настоящей светской иконы. В характеристиках писателя как «пророка Божьего» и «духовного вождя русского народа» со стороны Соловьева очевидно нет ни грамма преувеличения. «Три речи в память Достоевского» (1881–1883) открываются предуведомлением: «...я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?»

Слово «литератор» в цикле Соловьева употребляется едва ли не как оскорбление, во всяком случае такое название явно недостойно Достоевского. Нет, Достоевский — подлинный христианский пророк, носитель и воплощение духовного идеала. Уже в 1903 г. над пророческими лаврами Достоевского будет иронизировать один из главных русских экзистенциалистов Лев Шестов: «Неразборчивой рукой он берет где придется — у славянофилов, социалистов, в обыденности буржуазной жизни. Он, видно, сам чувствовал, что не в этом его задача, и исполнял ее с поразительной небрежностью. Но отказаться от морализирования и предсказаний он не мог, только это и связывало его с остальными людьми. Это в нем лучше всего понимали, это ценили, за это его в пророки возвели».

Слово «литератор» в цикле Соловьева употребляется едва ли не как оскорбление, во всяком случае такое название явно недостойно Достоевского. Нет, Достоевский — подлинный христианский пророк, носитель и воплощение духовного идеала. Уже в 1903 г. над пророческими лаврами Достоевского будет иронизировать один из главных русских экзистенциалистов Лев Шестов: «Неразборчивой рукой он берет где придется — у славянофилов, социалистов, в обыденности буржуазной жизни. Он, видно, сам чувствовал, что не в этом его задача, и исполнял ее с поразительной небрежностью. Но отказаться от морализирования и предсказаний он не мог, только это и связывало его с остальными людьми. Это в нем лучше всего понимали, это ценили, за это его в пророки возвели».

В противоположность Соловьеву Шестов увидит в Достоевском не пророка, не учителя, не вождя, не олицетворение нравственного идеала, а средоточие неразрешимых противоречий, одинокого бунтаря, чей дух самовластно отвергает любые узаконения. И все же на определенном уровне обобщений Соловьев и Шестов сходятся. Параллель поверхностная, но все же не лишенная смысла: Шестов изображает Достоевского бунтующим против готовой истины; для Соловьева истина, которую возвещает Достоевский, есть сама по себе экзистенциальный бунт, ломающий удобные догмы «пищеварительной философии». Противопоставляя Достоевского Тургеневу, Соловьев характеризовал автора «Отцов и детей» портретистом определенных «общественных состояний», тогда как дарованию Достоевского было подвластно «общественное движение». Достоевский «предугадывал повороты этого движения и заранее судил их».

Если рассмотреть эти умозаключения в отрыве от тех философских программ, которым они призваны послужить доказательством, то уже в них можно увидеть ростки тех будущих литературоведческих концепций, для которых в центре поэтики Достоевского оказываются парадоксальность, принципиальный адогматизм, стремление к разомкнутой сюжетной и идеологической композиции.

Знаковой для эпохи работой стал труд Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1898–1902). Ключевые определения, сформулированные автором этой книги, наверняка на слуху даже у тех, кто не слишком увлекается русской религиозно-философской мыслью. Достаточно стройно осевая идея книги выражена в следующем отрывке:

«Таковы они в своем вечном противоречии и вечном единстве, — эти два демона русского Возрождения — тайновидец плоти, Л. Толстой, тайновидец духа, Достоевский; один — стремящийся к одухотворению плоти; другой — к воплощению духа. И именно в том, что их двое, что они — вместе (хотя они сами еще не сознают, что они вместе и что не могут быть один без другого), заключается наша последняя и величайшая надежда.

Рафаэль, соединитель, или только желавший быть соединителем двух полюсов итальянского Возрождения, следовал за Леонардо и Микеланджело. Совершенно обратная тройственность в русском возрождении: наш Рафаэль, Пушкин, предшествует Л. Толстому и Достоевскому, которые в своем сознании раздвоили и углубили то, что стихийно и бессознательно соединялось в Пушкине. Ежели религиозное созерцание Плоти у Л. Толстого — тезис, религиозное созерцание Духа у Достоевского — антитезис русской культуры, то не следует ли заключить, по закону „диалектического развития“, о неизбежности и русского синтеза, который по своему значению будет в то же время всемирным, о неизбежности последнего и окончательного Соединения, Символа, высшей, чем у Пушкина, потому что более глубокой, религиозной, более сознательной гармонии?»

Основным достоинством книги Мережковского становится скрупулезная работа с повествовательной техникой и функцией деталей у Толстого и Достоевского. Уровень аргументации Мережковского впечатляет и сегодня. Немногие из его современников, спешивших повторить слова о пророческих потенциях Достоевского, так тщательно и тонко анализировали его повествовательную технику, как этот «одинокий писатель»Эпитет, который Георгий Адамович, вслед за Блоком, считал наиболее подходящим Мережковскому (см. Адамович Г. В. Мережковский // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 47).. Многие выводы Мережковского предвосхищают как идею «романа-трагедии» Вячеслава Иванова, так и теорию «полифонического романа» Михаила Бахтина.

Основным достоинством книги Мережковского становится скрупулезная работа с повествовательной техникой и функцией деталей у Толстого и Достоевского. Уровень аргументации Мережковского впечатляет и сегодня. Немногие из его современников, спешивших повторить слова о пророческих потенциях Достоевского, так тщательно и тонко анализировали его повествовательную технику, как этот «одинокий писатель»Эпитет, который Георгий Адамович, вслед за Блоком, считал наиболее подходящим Мережковскому (см. Адамович Г. В. Мережковский // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 47).. Многие выводы Мережковского предвосхищают как идею «романа-трагедии» Вячеслава Иванова, так и теорию «полифонического романа» Михаила Бахтина.

«Тайновидению» (или «ясновидению») духа и плоти в терминах Мережковского соответствуют противоположные друг другу поэтики. У Толстого над героем безраздельно властвует повествовательная стихия. Речевые характеристики, внутренняя речь, психологические импульсы персонажа уступают силе внешних событий, миру больших исторических движений, природному, телесному, вещному. Герой Толстого — жертва, а жизнь — бесконечный событийный поток, ее ткань «нигде не начинается, нигде не кончается».

«У Достоевского наоборот: повествовательная часть — второстепенная, служебная в архитектуре всего произведения. И это бросается в глаза с первого взгляда: рассказ, написанный всегда одним и тем же торопливым, иногда явно небрежным языком, то утомительно растянут и запутан, загроможден подробностями, то слишком сжат и скомкан. Рассказ — еще не текст, а как бы мелкий шрифт в скобках, примечания к драме, объясняющие место, время действия, предшествующие события, обстановку и наружность действующих лиц; это — построение сцены, необходимых театральных подмосток; когда действующие лица выйдут и заговорят — тогда лишь начнется драма. В диалоге у Достоевского сосредоточена вся художественная сила изображения; в диалоге все у него завязывается и все разрешается. <...> У Достоевского нельзя не узнать тотчас, с первых же слов, не по содержанию речи, а по самому звуку голоса, говорит ли Федор Павлович Карамазов или старец Зосима, Раскольников или Свидригайлов, князь Мышкин или Рогожин, Ставрогин или Кириллов». «Таким образом, Достоевскому не нужно описывать наружность действующих лиц: особенностями языка, звуками голоса сами они изображают не только свои мысли и чувства, но и свои лица, и свои тела. У Л. Толстого движения, выражения внешнего телесного облика, передавая внутренние состояния души, часто делают глубокими и многозначительными самые ничтожные речи героев, даже нечленораздельные звуки и молчания: от телесного Л. Толстой идет к душевному, от внешнего — к внутреннему. Не меньшей ясности облика телесного достигает обратным путем Достоевский: от внутреннего идет он к внешнему, от душевного — к телесному, от сознательного, человеческого — к стихийно-животному. У Л. Толстого мы слышим, потому что видим; у Достоевского мы видим, потому что слышим».

Эту основополагающую антитезу Толстого и Достоевского Мережковский проводит с примерной последовательностью на протяжении всей книги, но в какой-то момент делает примечательное исключение из общего правила. Повествование Достоевского начинает походить на повествование Толстого в тех случаях, когда описываются психические явления: сны, мечты, галлюцинации. Выразительный пример — гигантское насекомое, явившееся Ипполиту в «Идиоте»: «...оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, недлинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика и на конце хвоста, и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков».

«Никогда не изображает Достоевский своих реальных действующих лиц с такими чувственными подробностями, — комментирует это место Мережковский. — Мы видим тело этого призрачного насекомого с не меньшею ясностью, чем тело Фру-Фру или Анны Карениной». Разумеется, это не случайность, а как раз закономерное следствие ранее процитированных утверждений критика. Предельная, пугающая осязаемость, детализация психического ландшафта свидетельствуют о торжестве личностного, героического начала у Достоевского в противоположность эпическому началу у Толстого. С этим же связана и подмеченная Мережковским будничность преступления, низменной страсти, психической патологии: описанные подробно, обстоятельно и внутренне логично, эти явления, явно противореча общепринятым представлениям о норме, не противоречат художественному миру Достоевского.

«Свидригайлов выходит из сна; и сам он весь точно сон, точно густой, грязно-желтый петербургский туман. Но если это и „призрак”, то призрак с плотью и кровью. В этом главный ужас его. В нем нет ничего романтического, неясного, неопределенного, отвлеченного. В действии романа Свидригайлов все более и более воплощается, так что, в конце концов, он оказывается реальнее, чем „кровяные”, „мясистые”, задушенные кровью и мясом, герои Л. Толстого — какой-нибудь Левин или Пьер Безухов». Олицетворенное наваждение, Свидригайлов именно в силу своей галлюцинаторной или сновидческой природы оказывается способен на не предусмотренный обыденной логикой милосердный поступок в финале «Преступления и наказания» *Более подробный обзор суждений Мережковского о Достоевском см. в работе: Келдыш В. А. Ф. Достоевский в критике Д. Мережковского // Келдыш В. А. О «серебряном веке» русской литературы: Общие закономерности. М., 2010. С. 467–479..

Ярким, оригинальным и глубоким предшественником современного научного достоеведения можно считать и Иннокентия Анненского, фигура которого вряд ли нуждается в специальном представлении. Достоевский — один из излюбленных героев его эссеистики и критики, объединенной в публицистических циклах «Книги отражений» (1906, 1909). Как отмечает советская исследовательница, оба сборника «были встречены с поразительным равнодушием» *Подольская И. И. Иннокентий Анненский — критик // Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 511.. Едва ли эта участь была заслуженной. Представляя свой первый сборник, Анненский подчеркивал, что избранный им метод принципиально отличается от того способа разбора литературных текстов, которым пользуется профессиональный критик.

«Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою».

«Самое чтение поэта есть уже творчество», — продолжает Анненский. Таким образом, читателю предлагается проникновение в читательскую (по аналогии с писательской) лабораторию. Однако именно на материале Достоевского Анненский показывает широту и разнообразие используемых им подходов к интерпретации текстов.

Так, в коротком очерке о «Двойнике» перед нами, в самом деле, отражение, фиксация потока впечатлений, протокол психологического погружения, вживания в текст Достоевского: «Что же это? Ночь или кошмар? Безумная сказка, или скучная повесть, или это — жизнь? Сумасшедший это или это он, вы, я? Почем я знаю? Оставьте меня. Я хочу думать. Я хочу быть один... Фонари тонут в тумане. Глухие, редкие выстрелы несутся из-за Невы, оттуда, где „Коль славен наш господь в Сионе”. И опять, и опять тоскливо движется точка, и навстречу ей еще тоскливее движется другая. Господа, это что-то ужасно похожее на жизнь, на самую настоящую жизнь».

Совсем иначе устроен очерк, посвященный «Господину Прохарчину». И здесь отправная и конечная точка размышлений Анненского — субъективное читательское пристрастие к незамеченному и забытому произведению. Несмотря на это, Анненский достаточно проницательно отделяет Прохарчина от галереи «маленьких людей» русской литературы, истолковывая безумие и смерть странного скопидома как следствие прежде всего экзистенциального ужаса перед жизнью и, с другой стороны, перед самой возможностью экзистенциального же бунта против жизни и ее условий. Пытаясь разобраться в происхождении этого замысла, Анненский прочерчивает линию от потенциального «вольнодумства» и «наполеонизма» Прохарчина к дерзким мечтам о социальных преобразованиях, которые вынашивал Достоевский-петрашевец.

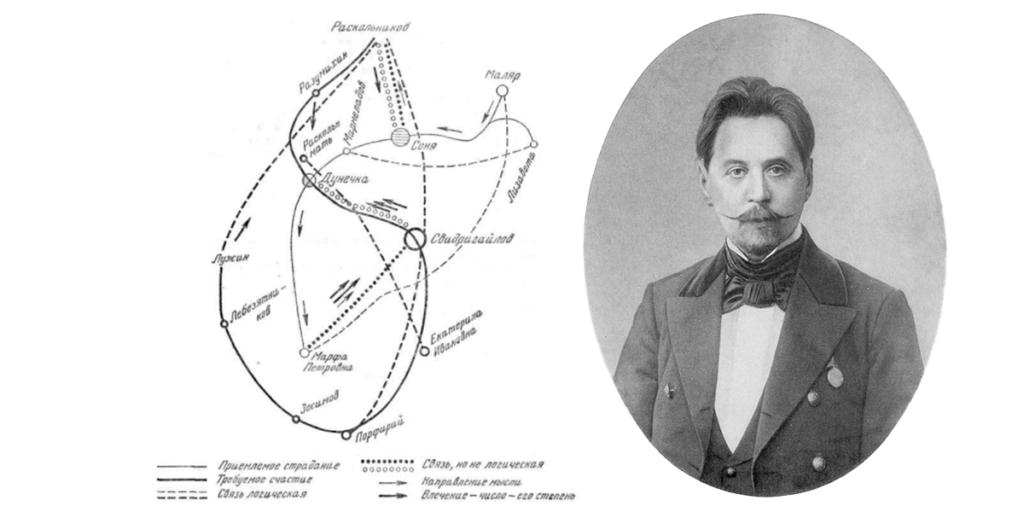

Наконец, в статье «Достоевский в художественной идеологии» (1908), вошедшей во вторую «Книгу отражений», Анненский вплотную придвигается к приемам научного анализа. Анненский предпринимает попытку дать цельное описание идейно-тематической композиции «Преступления и наказания», системы психологических символов и мотивов, предложить собственное определение стилю, изобразительному методу Достоевского — у Анненского он определяется как метод «сгущений и нагромождений»: начиная с «Преступления и наказания» эта писательская техника занимает в прозе Достоевского доминирующее положение. Читателю, незнакомому с критическими сочинениями Анненского, я предлагаю взглянуть на схему, при помощи которой он распределял основные идеи романа, их символическое воплощение в отдельных персонажах, а также взаимосвязи между этими идеями и символами.

Эстетической концепции Анненского и ее изучению современными филологами, философами и искусствоведами посвящен сайт «Мир Иннокентия Анненского. Открытое цифровое собрание». На сайте представлены как сами работы (в разных изданиях), так и статьи, научные сообщения и прижизненные рецензии.

Эстетической концепции Анненского и ее изучению современными филологами, философами и искусствоведами посвящен сайт «Мир Иннокентия Анненского. Открытое цифровое собрание». На сайте представлены как сами работы (в разных изданиях), так и статьи, научные сообщения и прижизненные рецензии.

(Конец первой части. Продолжение читайте здесь).