«„Королева Марго“ была разная — красная и белая»

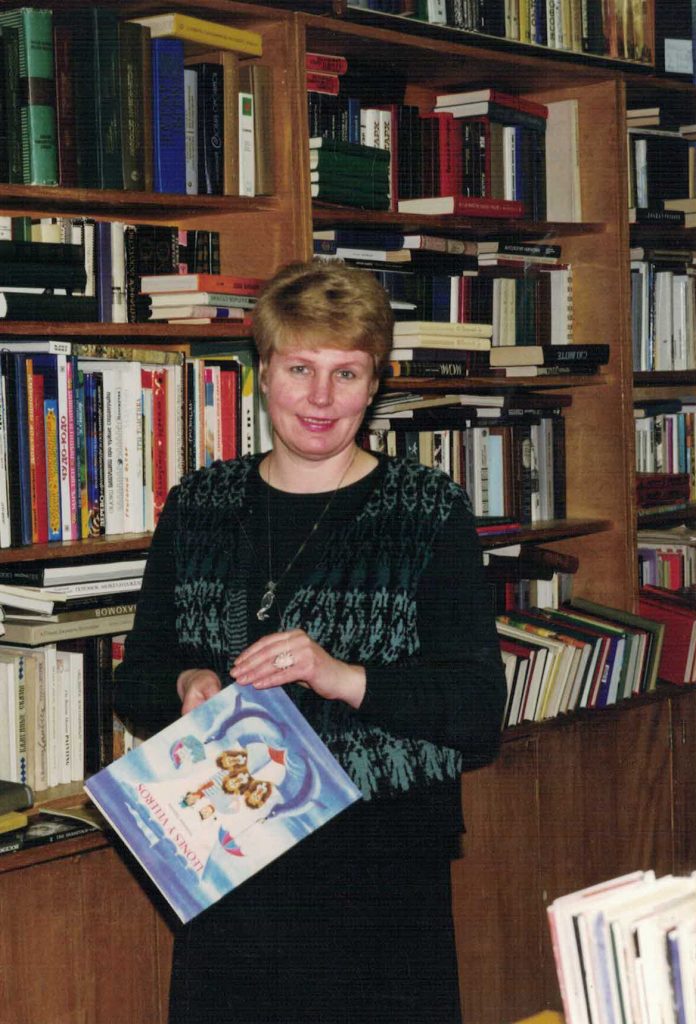

Беседа с Еленой Лохвицкой, директором петербургского букинистического магазина «Искатель»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Елена Николаевна, с какого года вы здесь работаете? Вы владелица магазина?

— Я работаю здесь с 1982 года, кто-то пришел попозже. У нас коллективная собственность, собственники — я и еще два человека, но больший процент у меня. Магазин «Искатель» открылся в конце декабря 1980 года как магазин книгообмена. В тот период я училась в институте и как раз защищала диплом по книгообмену. Вот сегодня я защитила, а завтра меня назначили директором этого магазина. Независимо от того, что у меня тогда было трое маленьких детей.

— Сколько вам тогда было?

Я 1952 года рождения, а там считайте. Открытие магазина состоялось в 1980-м. Его обокрали буквально через неделю, так как сигнализации не было, но надо было открывать. Директора уволили, очень жалко, хороший был человек. Потом поставили другую, она как раз в тот момент, когда я защищала диплом, уходила в декрет, и вот в 1982 году я защитила диплом, и меня сюда назначили директором. В Полиграфическом институте, который я заканчивала, дипломная комиссия была очень представительная: издательства, типографии, отдел кадров Ленкниги. И начальник отдела кадров мне сказал: «Вот защитилась на пятерку — теперь внедряй все, что там написала, в жизнь». И мне пришлось внедрять. Конечно, все наши директора (а я была самой молодой из всех пятнадцати директоров объединения «Букинист») были в шоке от моих инициатив.

Я 1952 года рождения, а там считайте. Открытие магазина состоялось в 1980-м. Его обокрали буквально через неделю, так как сигнализации не было, но надо было открывать. Директора уволили, очень жалко, хороший был человек. Потом поставили другую, она как раз в тот момент, когда я защищала диплом, уходила в декрет, и вот в 1982 году я защитила диплом, и меня сюда назначили директором. В Полиграфическом институте, который я заканчивала, дипломная комиссия была очень представительная: издательства, типографии, отдел кадров Ленкниги. И начальник отдела кадров мне сказал: «Вот защитилась на пятерку — теперь внедряй все, что там написала, в жизнь». И мне пришлось внедрять. Конечно, все наши директора (а я была самой молодой из всех пятнадцати директоров объединения «Букинист») были в шоке от моих инициатив.

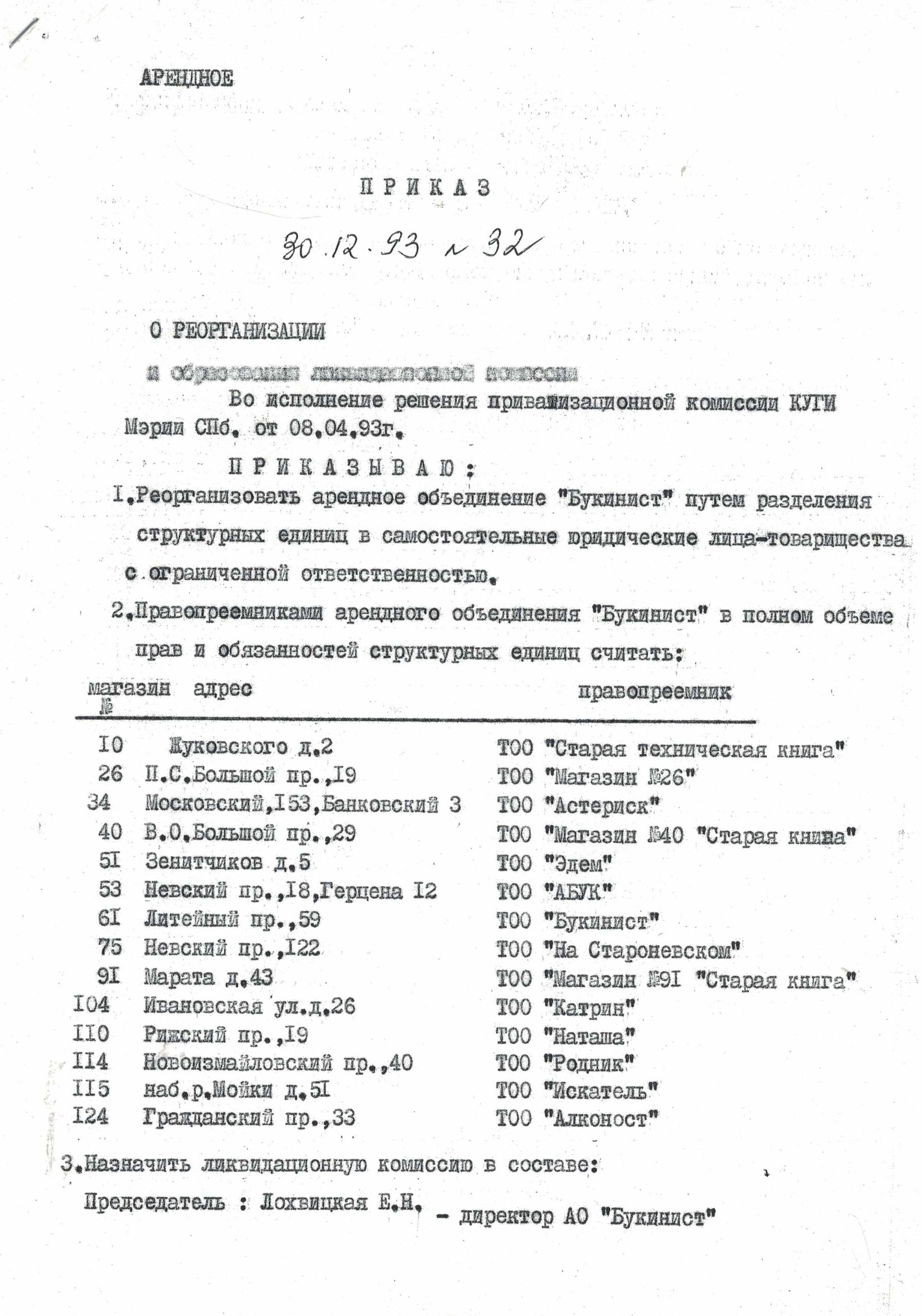

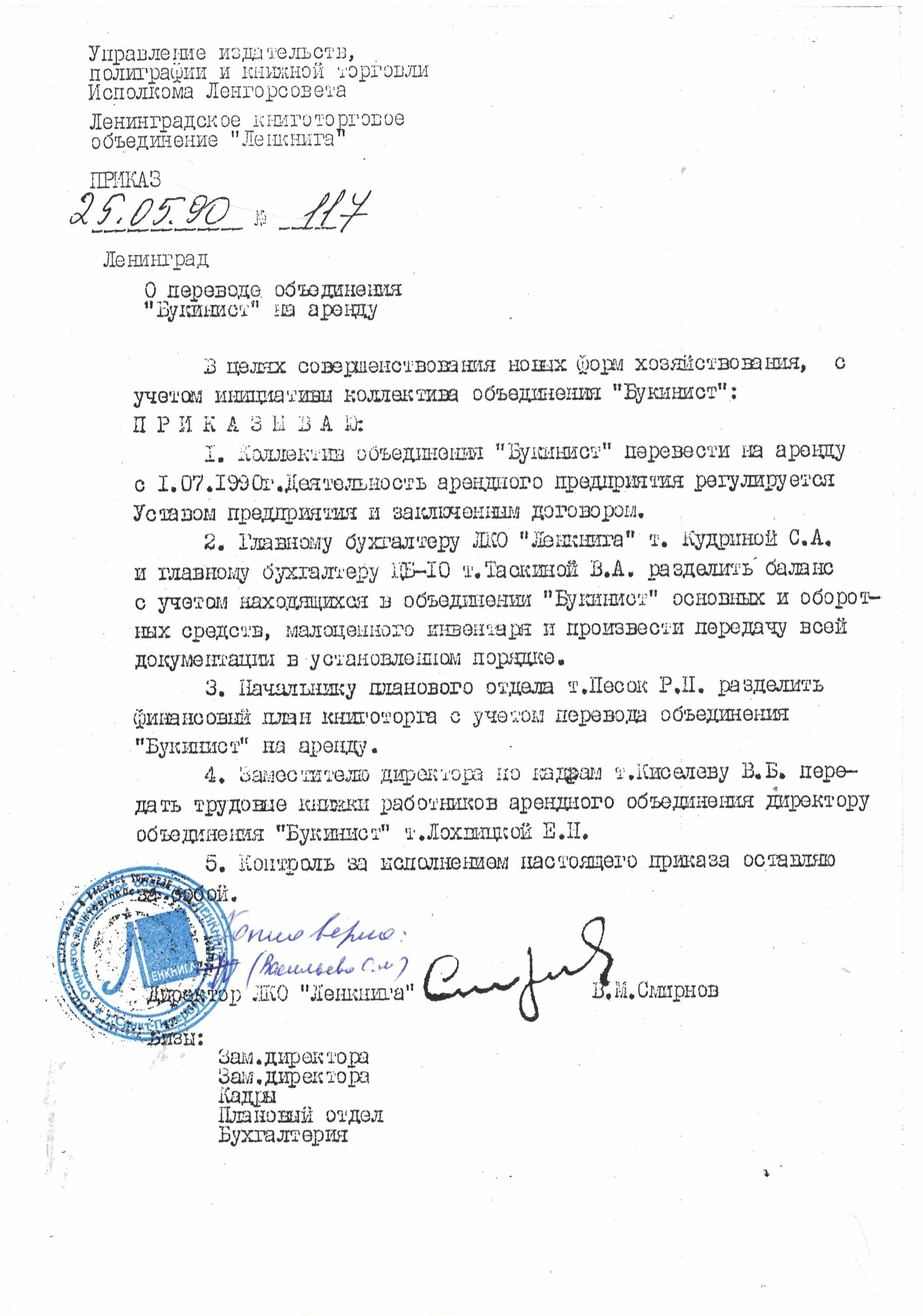

С 1982 по 1984 год я работала здесь директором магазина. В 1984-м меня назначили замдиректора на Невский, 18. Это был крупнейший антикварный букинистический магазин в городе, я пришла как раз после его реконструкции и замены оборудования. Он был очень интересный, построенный по авторскому проекту архитектора Валерия Бондаренко. Там все было из натурального дерева, прекрасные люстры, подсвечники — в общем, уникальнейший был магазин. Я проработала там еще два года, потом меня назначили замначальника торгового отдела города по букинистической торговле (Ленкнига, Невский, 28, пятый этаж). Там я работала с 1985 по 1990 год. В 1990-м году директор объединения «Букинист» Николай Михайлович Часов (заслуженный деятель культуры) ушел на пенсию — и меня вместо него назначили директором объединения. Потом началась вся эта непонятная ситуация с торговлей, и уже 1 июля 1990 года мы ушли на аренду, то есть отсоединились от Ленкниги, — все наши магазины, список которых прилагается. Это было достаточно сложно, что уж там.

— Это, я так понимаю, то, что тогда называлось «перейти на хозрасчет»?

— На аренду. Мы были частью более крупного объединения, куда входили не только магазины Ленкниги, то есть города, но и магазины области, — всего 127 магазинов. Партия относилась к книжной торговле как к важному предприятию, и наши магазины должны были находиться на любой крупной магистрали города. Первоочередное право открытия всегда было у книжных. Я посчитала: на Невском и Староневском проспектах располагались 10 книжных и букинистических магазинов. Кроме Дома военной книги и Дома книги (но у него не было тогда букинистического отдела, а в «Военной книге» был, и очень хороший), еще работал, например, магазин «Маска» на углу Невского проспекта с улицей Герцена (сейчас Большая Морская улица. — А. Ф.), там продавали театральную литературу.

Когда мы ушли на аренду, наше предприятие было прибыльным, потому что у нас была двадцатипроцентная скидка. Что такое «скидка» в советское время? Допустим, человек приносит книгу, мы ставим ее за 10 рублей, он получает на руки 8 рублей, а магазину достается 2 рубля. Это скидка. «Наценки» никакой тогда не было.

— То есть скидкой называлась маржа магазина, по сути дела?

Да, это разница между покупной и продажной ценой. А у магазинов новой книги все зависело от ассортиментных групп и от издательств, и, естественно, от количества товара. Максимальная скидка у них была от издательства, где-то 10–14%. На политическую литературу была больше, на художественную — меньше.

— Всего лишь?

— Да-да! Мы были самым прибыльным объединением, и поэтому нас отпускали с боем.

— Как такое возможно? Сейчас у нас маржа магазина 30–40% от стоимости книги. И это предел, на котором мы существуем! А тогда 20 % считалось достаточно для окупаемости и даже прибыли?

— Абсолютно! Тем более что цены-то были 2 рубля, 5 рублей... Самая большая цена была, например, на серию «Памятники мирового искусства». Стоили они 7 рублей 50 копеек, это было безумно дорого.

— Это новые книги. А букинистические же оценивались по-другому...

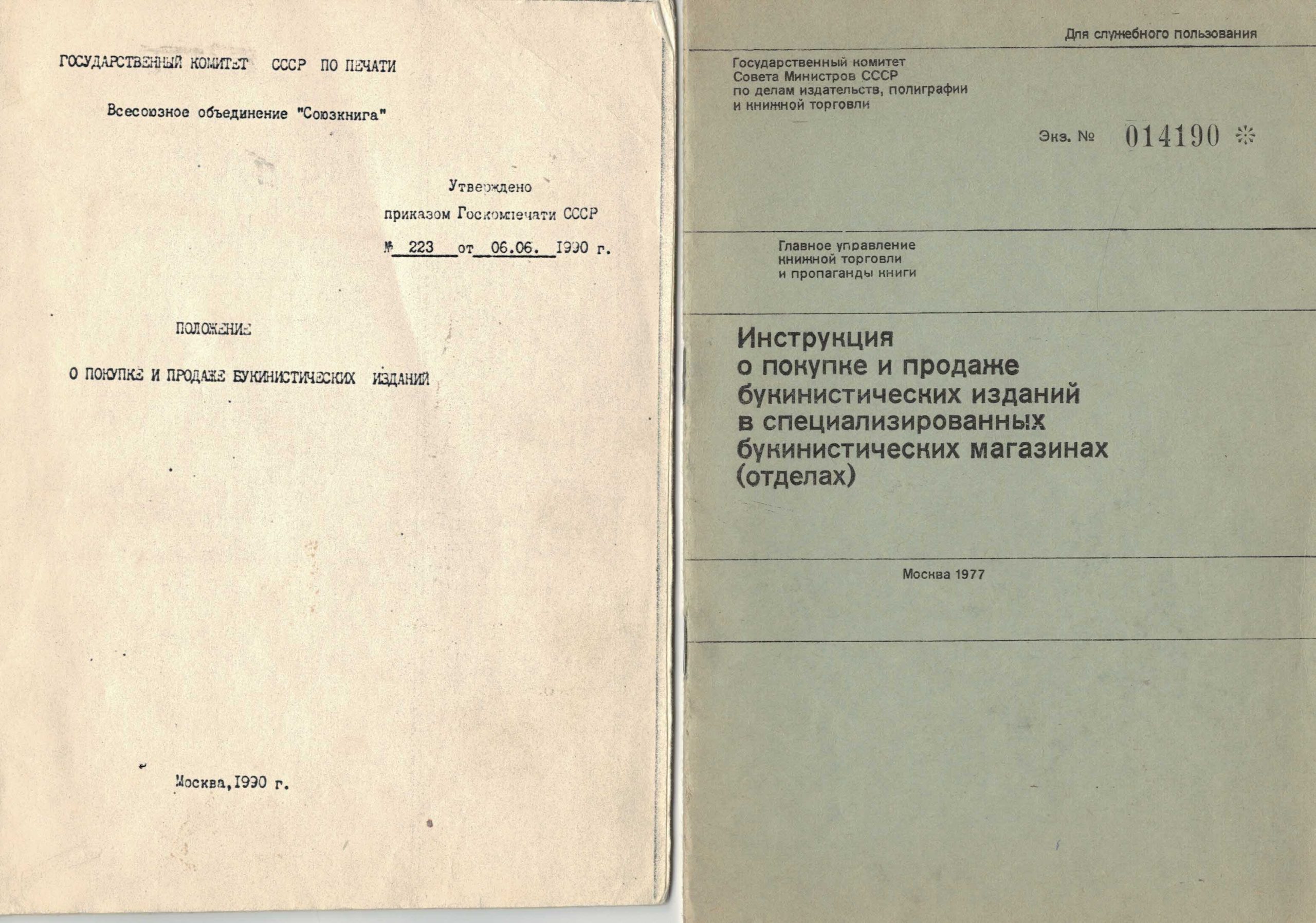

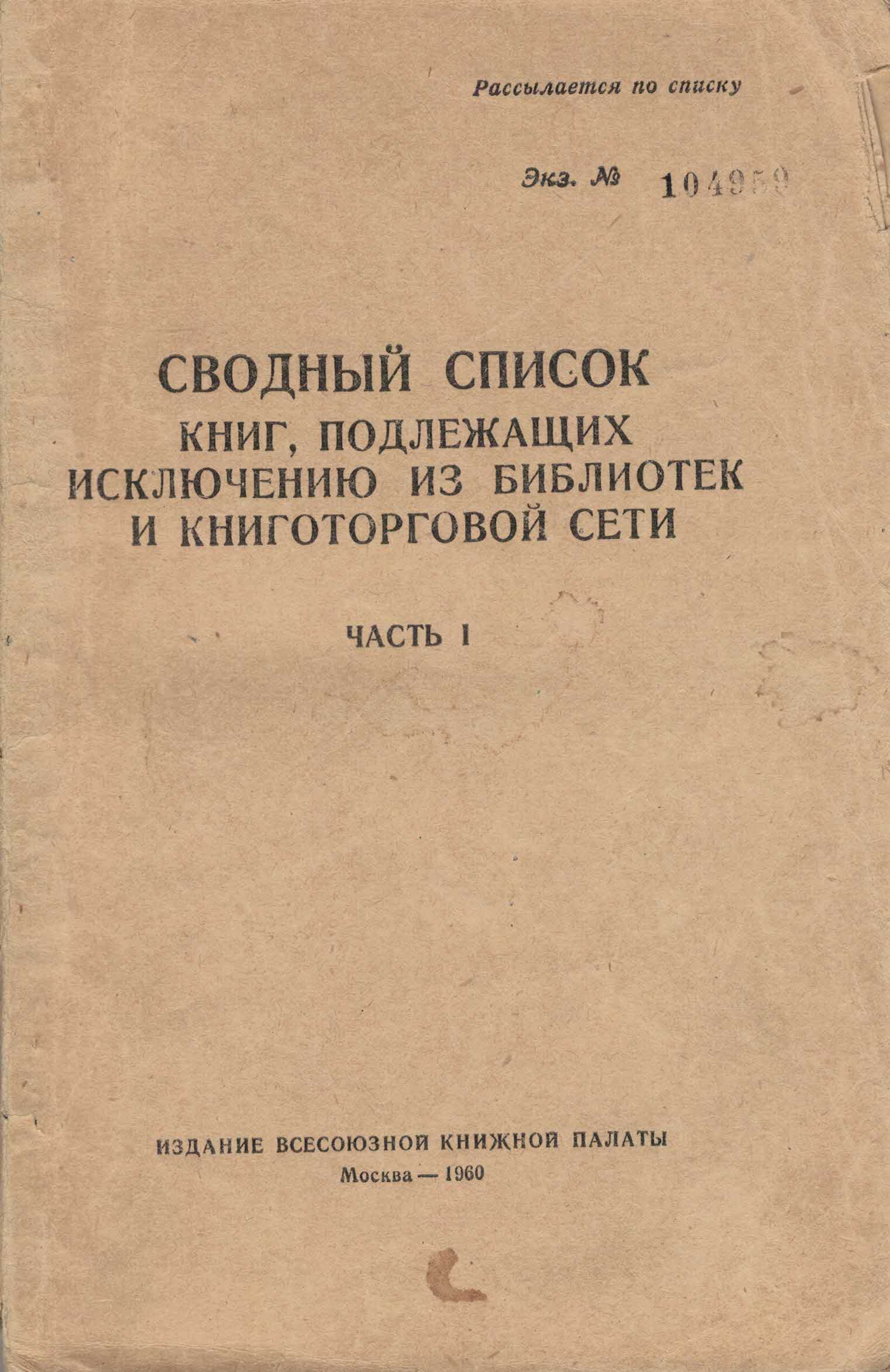

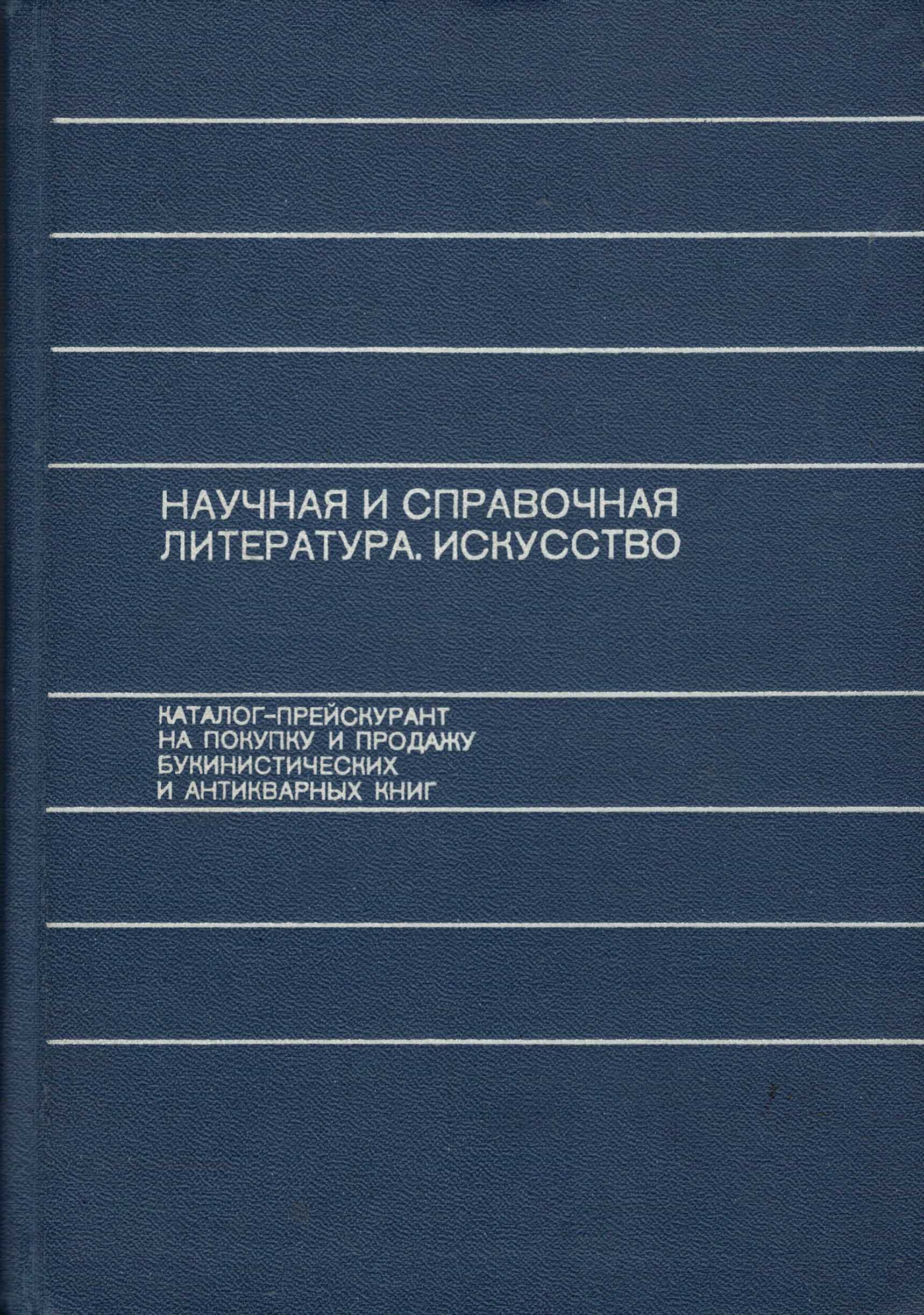

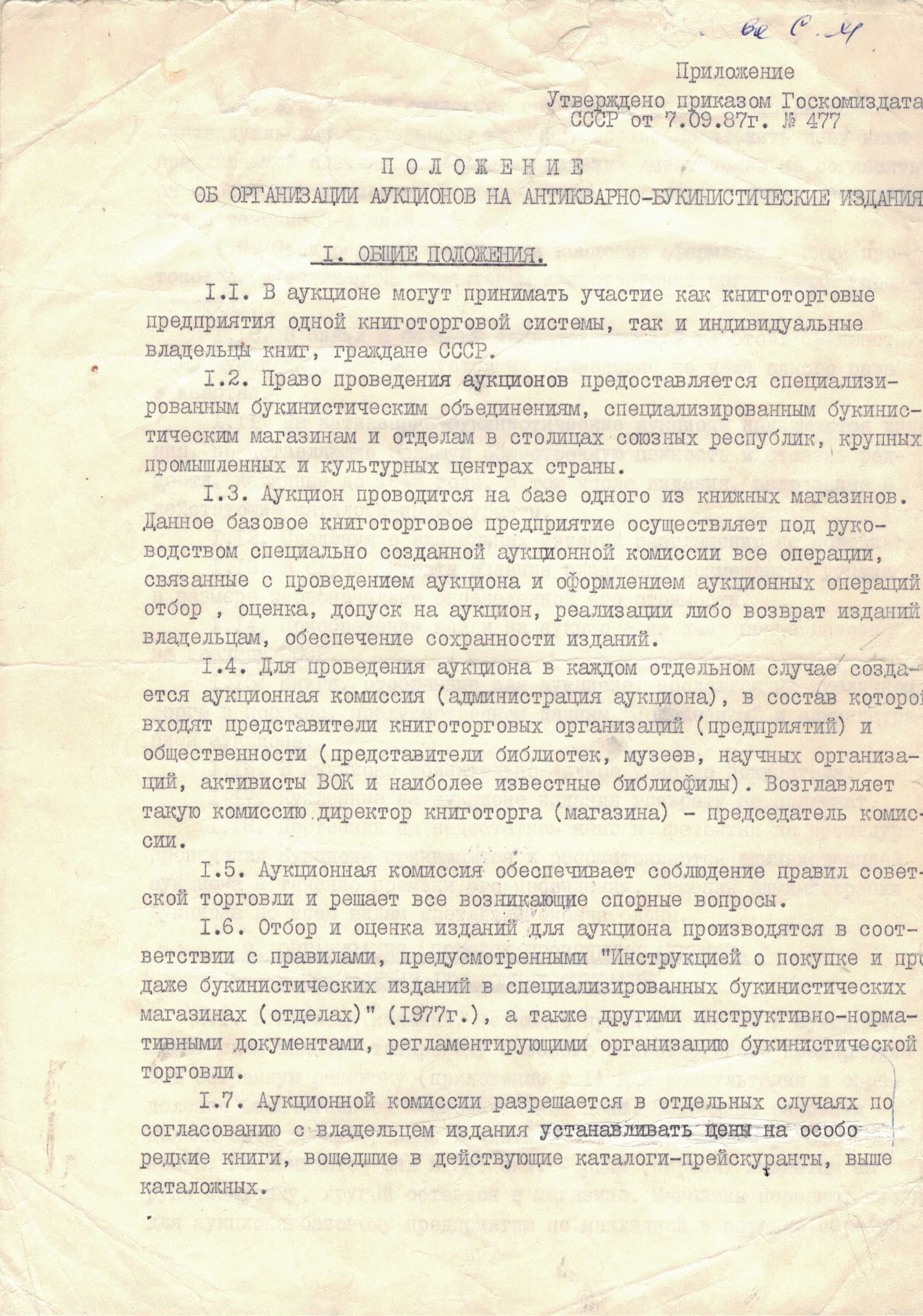

— Букинистические цены определялись по каталогам-прейскурантам. Вот, я один из них принесла. Цены выше, чем здесь, мы не имели права ставить, только ниже. Вот написано: 4 рубля. Значит, в зависимости от состояния, мы можем поставить максимум 4 рубля. Но если пришла проверка, то тебе еще надо доказать, что у книги стопроцентная сохранность. А вот это у нас матрица уценки до 90 %. Все это тоже нужно доказывать. В нашем отделе, где я работала замначальника, инспектор постоянно проводила проверки оценки книг, особенно если за них был расчет на месте. И она смотрела еще, не находится ли книга в списке не разрешенных к продаже. У нас были сводные списки литературы, которую мы не имели права принимать. Вот брошюра — это только пять процентов от того списка! Эти громадные сводные списки, которые товароведы должны были знать практически назубок. И если проверяющие обнаруживали литературу, входящую в список запрещенных к покупке и продаже, то это было очень-очень-очень плохо.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

— Я открываю сейчас на случайных страницах, и тут абсурд: «Краткий политический словарь», «Краткая советская энциклопедия», «Армия во главе с товарищем Сталиным разгромит немецко-фашистских захватчиков», «Борьба народов Закавказья против иностранных интервентов и внутренней контрреволюции в 1918–1921 гг.»... Кошмар вообще!

— Почему эти книжки вошли в список? Потому что, может быть, там упомянута фамилия Бухарина или, предположим, Рыкова — и все!

— Ага, понятно. Их нельзя было упоминать даже. А ведь это 1960 год. Уже оттепель.

— Неважно. Я тогда не знала в лицо ни Бухарина, ни Зиновьева, ни Рыкова, потому что, если мы покупали литературу, газеты, журналы, где они были, — их лица везде были закрашены. Если там упомянута хоть одна фамилия — всё. Весь тираж уходит в небытие. А позже еще начался отъезд писателей и других деятелей культуры за границу... Мало того что магазин проверяли мы сами, то есть инспектор торгового отдела, нас еще проверяла цензура. Цензоры сидели на Садовой улице, это были люди в званиях: полковники, подполковники, майоры. Возраст у них был где-то от 35 до 50 лет, и все они знали определенные языки: кто-то венгерский, польский, кто-то румынский (немецкий, английский, французский — это понятно). И они приходили в наш магазин и проверяли фонды на предмет антисоветской пропаганды.

— Это были образованные люди?

— Конечно! Они посещали премьеры кинофильмов, спектаклей. Если им что-то не понравилось, то это запрещалось. Привести пример?

— Давайте.

— На Невском, 122, был магазин № 75, и они там обнаружили каталоги одежды Nokkerman, которые сейчас можно свободно найти. Мы не имели права такое принимать, потому что там были указаны цены. Чтобы читатель не мог сравнить наши цены и западные — сколько мы вообще за какую-то одежду платили... Ну, не суть важно. Не имели права. А девчонки куда-то спрятали — интересно же полистать, посмотреть, как и кто одевается. А внутри была антисоветская пропаганда — коллаж, изображающий Шеварднадзе, нашего министра иностранных дел (и сперва главы, затем президента Грузии в 1992–2003 годах. — А. Ф.) со Сталлоне. А Сталлоне как раз снялся в «Рэмбо-3», фильме про войну в Афганистане. А что про Сталлоне и «Рэмбо» говорили у нас в средствах массовой информации? Что это полный дебил, который двух слов связать не может, только стреляет, убивает и тому подобное. И вот из-за этого товаровед получил строгий выговор, а директора отправили в отпуск в зимнее время. И на каждом партхозактиве, где собирались все директора, магазин упоминали до конца года. Удовольствие было ниже среднего.

— Сейчас смешно, а тогда, наверное, не смешно было.

— Не то слово. Еще пример, с изюминкой. Магазин № 110, на Огородникова (сегодняшний Рижский проспект, магазин до сих пор существует. — А. Ф.). Для постоянного покупателя директор магазина оставил дореволюционную книжку «Эротика в карикатуре». Но, как всегда, пришел проверяющий — у таких людей есть нюх — и обнаружил эту книгу. Но с этим инспектором мы были в хороших отношениях, поэтому никому не сообщили: ни нашему директору, ни Ленкниге, ни в обком партии. Он нам в отдел позвонил и сказал: «Нашли книгу. Придите и посмотрите. Если это, с вашей точки зрения, порнография, значит, будет так-то. Если это эротика, значит, как-нибудь договоримся». Это было в 1984 году, кажется. Старший инспектор торгового отдела, которая проверяла все магазины на правильность ценообразования и наличие такой литературы, посмотрела: в кабинете четыре цензора, сидят и наблюдают, а она эротику листает. Закрыла и говорит: «Ну что я могу сказать? Порнография, конечно». А книга такая мощная, и переплет хороший. А они ее спрашивают: «Светлана Михайловна, что делать будем?» — «Вам решать, вы у нас...» — «Ну, хорошо. Под вашу ответственность мы вам отдаем эту книгу». Мы вызвали директора объединения Николая Михайловича Часова, сказали: «Вот. Несите на склад уничтожения». Он пошел на склад. При нем ее уничтожили. Просто разрезали, разбили, раздробили.

— Вот так вот?!

— Да. На мелкие кусочки. И Ленкнига об этом ничего не узнала. Дальше была интересная история с религиозной литературой. Мы не имели права принимать Библию, например, или там Евангелие и любые молитвословы, вообще не имели права принимать. Только Библию с иллюстрациями Доре — как памятник письменности. Но потом пошло-поехало — всё стало выпускаться. Мы стали покупать Библию, и на нас пожаловалась православная церковь. Меня вызывает директор Ленкниги, говорит: «Лохвицкая, что у тебя там происходит? Обком партии собрался по вашему поводу на внеочередное заседание. Иди разбирайся».

— Это какой год? Конец 1980-х?

— Где-то 1987—1988-й. Я пошла к уполномоченному по делам религии, как сейчас помню, на проспекте Чернышевского. У нас же цензура. Они приходили к нам на День товароведа и рассказывали про всю эту историю: что мы можем принимать, что нет. Никаких циркуляров они нам не давали, чисто в устной форме. И я этому уполномоченному говорю: «А знаете, у нас были цензоры, и они сказали, что ничего противозаконного в этом нет, что мы принимаем религиозную литературу теперь и с Доре, и без Доре». А он отвечает: «Главное, чтобы это была литература, которая разрешена нашей православной церковью, потому что то, что выпущено в Швеции, не есть то, что может быть в нашей Библии». Короче, мы с ним закончили на хороших тонах и решили, что будем продавать эту Библию по ценам епархии. А цены в епархии небольшие, и к нам книги этой тематики перестали приносить, потому что их было невыгодно отдавать по таким ценам. Перекупщики стояли около магазинов и выкупали эту литературу у тех, кто хотел ее сдать, по бросовым ценам. Потом, уже поближе к 1990 году, цензура тоже приходила. Нам нельзя было покупать все, что касается взрывчатых веществ, а у нас, извините, в серии «Знай и умей» можно было прочитать, как в домашних условиях приготовить тол. А «Знай и умей» — это практически библиотека журнала «Пионер». Нельзя было покупать литературу, связанную с приемами борьбы карате. У нас была инструкция 1977 года, которая дошла до 1990 года. Вот она, на двух страницах.

— Так, я прочитаю. «Книги с пометками „секретно“... порнография... монархического, черносотенного, шовинистического характера... книги советских изданий без титульного листа...» А это почему?

— Потому что книги обязаны иметь титульные листы и выходные данные.

— А если это, например, редкая ценная книжка, но она повреждена и там нет титульного листа?

— Значит, нужно смотреть 17-ю страницу, потому что там может быть штамп библиотеки. Титульный лист может быть выдран — сейчас скажу почему. Каждый магазин имел право списывать литературу. Чтобы списать издержки на определенную сумму, выдирались титульные листы и прикладывались к акту, а книги должны были уничтожаться. То есть тут своя была система.

— А были еще цензурные циркулярные письма. Что это такое?

— Предположим, цензура в Москве получает тираж какой-либо книги, изданной за рубежом. На любом языке. Они ее прочитывают, просматривают. Помню, в Дос Пассосе тоже была антисоветская пропаганда внутри, не фото какое-то с Шеварднадзе, а именно что-то, что нам, так сказать, нельзя продавать. И они присылают циркулярное письмо: «Снять с продажи Дос Пассоса, название такое-то...» То есть на иностранных языках мы тоже должны были все это проверять. И все это, естественно, приходилось на товароведа. В частности, даже очень простые книги, которые сегодня у нас есть в продаже. Ну например, известная серия «Деятели в Петербурге». Там есть книга про Шостаковича. А на последней странице у нее была фотография Максима Шостаковича, который как раз в период выхода этой книги уехал за рубеж и остался там. Значит, книгу изъяли, выпустили второе издание, исправленное и дополненное, без фотографии Максима. Дальше, была серия «Пламенные революционеры», там, в частности, выходил Аксенов. Аксенов уехал — брать нельзя. Дальше. Была такая детская писательница Баумволь. Хоть ночью меня разбуди, вспомню: Баумволь уехала! Ничего криминального, но человек уехал. Альбомы с фотографиями наших артистов балета, которые там остались, нельзя принимать.

— То есть частой причиной была эмиграция?

— Да-да. Сейчас все как бы возвращается на круги своя.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

— Давайте вернемся назад. Все-таки что за книгообмен такой, что открывались целые магазины сугубо для книгообмена и по нему защищались дипломы в вузах? Его упоминали и другие мои собеседники, интересная и малопонятная тема.

— Книгообмен впервые был организован в Красноярске в связи с дефицитом книжных товаров. То есть там это придумали, внедрили, и потом оно пошло по всему Советскому Союзу. Это было в 1980-е, литературы вечно не хватало. В этот период в Ленинграде открылись два магазина — № 114 на Новоизмайловском проспекте, 40, и наш магазин № 115, на Мойке, 51. Специально для этого Ленкнига сформировала фонд дефицитных книг, которые были направлены в эти два магазина.

— Дефицитных книг? Прошу прощения, букинистических или новых?

— Новых.

— То есть они где-то хранились, но в другие магазины не поступали?

— На книжной базе они хранились, в Автово. Эту базу Ленкнига построила на свои деньги, и это была лучшая база в стране. Ленкнига направила книги к нам и в 114-й магазин.

Итак, книгообмен. Как понять, что на что менять? Была такая «Макулатура». Знаете, что такое «Макулатура»?

— Конечно! Я школьником сдавал старые газеты и получал взамен книги по талончику.

— Как определить «Макулатуру»?

— По значку елочки на корешке!

— Нет, не на всех стояли эти елочки. Там было написано сзади в каждой книге. Тиражи были громаднейшие. Все хотели на дефицитную книгу обменять макулатурную типа «Королевы». Но «Королева» тоже была разная — красная и белая, целлофанированная и тканевая. На «Королеву» серую тканевую можно было обменять больше, чем на «Королеву» красную.

— «Королева Марго»?

Да. Нюансы! Когда еще до окончания института я пришла в магазин на Ивановской улице, меня поставили в книгообмен. Были целевой книгообмен и свободный. При целевом книгообмене читатель заполнял карточку «даю/хочу». Например: даю — Дюма «Королеву» и «Графиню» («Графиня до Монсоро». — А. Ф.), хочу — Ирвинга Стоуна «Жажду жизни», а также указывалось, в каком издании (Стоун выходил в разных изданиях в немереном количестве, в серии ЖЗЛ, в «Писателях о писателях»). В магазине книги принимали, выплачивали их стоимость (в СССР цена каждой книги была указана на обложке с задней стороны. — А. Ф.) за вычетом 20 %, карточки проверяли и выставляли на обозрение публики. Публика смотрела карточку, снимала, приносила свою книгу — ту, которую просят. Мы должны были проверить, точно ли это та книга, которую просит товарищ. Если та, то покупали ее и извещали товарища, мол, книга ваша поступила, — он приходил и выкупал книгу.

— То есть магазин имел 20 % от этого оборота?

— Да, магазин имел 20 %. От покупки той литературы, которую ставят, и той литературы, которую покупают.

— Социализм...

— Спекуляция была абсолютно исключена. В голове даже не было такого, чтобы чек не выбить! Да вы чего? Конечно, все пробивали. Никогда ничего никуда не прятали, это чревато было. У нас очередь стояла двадцать человек на улице, чтобы сюда попасть. Вот что такое целевой книгообмен!

— Каждый день?

— Каждый день. Помню, очень холодно было и мы с Наташей Смирновой вдвоем работали. Начальство пришло и говорит: «Девочки, только не болейте!» Тяжело, конечно, было, главное — внимательность: напишут ЖЗЛ, а примешь за другую серию — всё, скандал!

Потом начался свободный книгообмен. Это было вообще очень круто. Значит, мы собирались с продавцами книгообмена и составляли категории. Первая категория — это пик спроса. На нее было очень сложно что-то поменять.

— Слышал, что в первой категории был Валентин Пикуль.

— Пикуля я не помню, а помню: был Черкасов. Такая трилогия — «Хмель», «Черный тополь» и «Конь рыжий». Сейчас его мало кто знает. «Литпамятники» были в первой категории. Например, Бронислава, продавец магазина № 40, — она держала марку высших категорий, у нее иначе поменять было невозможно. Лена Килепо на Невском, 18, была. С ней тоже было достаточно сложно договориться. Приходили скандалисты, два человека, — помню, с ними очень сложно было работать: «На каком основании?! Дайте нам директора!» Те, кто попроще, то есть книг много, но категории пониже, — это был магазин № 34, там работала Лена, царствие ей небесное. А у нас вообще магазин был крупнее всех, у нас — оборот, оборот, оборот...

Когда начались 1990-е, пошел поток литературы, которую раньше никто не мог купить. Фэнтези, которое выпускал «Северо-Запад», типа Муркока, Желязны, бульварная литература, дамские романы типа Картленд. Нам в советское время давали квинтэссенцию той литературы, с очень хорошими переводами. Печатали всё, даже «Mein Kampf» Адольфа Гитлера была напечатана в Риге и в Ростове. Бешеными тиражами! Тогда в книгообмене не осталось никакого смысла. Мы стали просто магазином, покупающим старую книгу. И до сегодняшнего дня, то есть, получается, уже 35 лет, занимаемся старой книгой.

— Как вы приватизировали магазин?

— Сначала мы ушли на аренду...

— Что это такое: уход на аренду? Значит, магазин продолжал оставаться государственным какое-то время?

— Магазины оставались в лоне Ленкниги без своих расчетных счетов. Это продолжалось годик. Потом мы окончательно ушли из Ленкниги. Со скандалом, но ушли, с 1 июля 1990 года. Это значит, что нам передали фонды, ценный инвентарь, основные средства, помещение и мы открыли свой расчетный счет. На все 15 магазинов — один.

— То есть книготорговое объединение «Букинист» стало акционерным обществом?

— Нет, акционерное общество — это совсем другое. Мы стали коллективными собственниками — объединением «Букинист». Когда разрешили приватизацию, это был в 1993 году, мы выкупили имущество и основные средства. Наш магазин на октябрь месяц 1993 года заплатил 125 400 рублей за всё, кроме помещения. Потом в 1994 году мы выкупили объект нежилого фонда. Стоил он нам 435 550 долларов.

— Приватизационные чеки использовались?

— Нет. Потом мы выкупили долю земельного участка в 1995 году. Но на это был очень маленький промежуток времени — с мая по июнь нужно было найти все справки. Но получилось! Со мной выкупили земельный участок Гражданка (магазин «Старая книга» на Гражданском проспекте, 33, существует до сих пор. — А. Ф.), Васильевский остров и, пожалуй, всё — больше никому не разрешили.

— Как вы окончательно стали частным магазином?

— Когда мы пошли с нашим юристом приватизироваться всем объединением, у нас в Смольном сидел Альфред Кох. И Кох сказал: «Ну и что, что объединение? Только через конкурс или аукцион». Я быстренько забрала документы. Мы пошли к очень известному юристу, у нас здесь на Невском. Он сказал: «Девочки, таких, как вы, очень много по стране, поэтому сидите тихо-мирно, пока не будет постановления по вашей приватизации». Когда это постановление вышло, мы снова пошли в Смольный, подали документы. И нам разрешили приватизироваться объединением. Но только как акционерное общество открытого типа: где 49 % у города, 51 % — у работников. Мы поняли, что это засада, ведь что такое два процента: один-два собственника уйдут, кому-то больше заплатят, — ну и, считай, объединения уже нет. Я собрала всех директоров и сказала: «Давайте по отдельности, я вам гарантирую, что мы каждому дадим бухгалтеров и откроем вам расчетные счета». В результате мы приватизировались отдельно. На сегодняшний день в своих помещениях из пятнадцати магазинов остались три: мы, Гражданка, с которой мы до сих пор дружим, и Рижский проспект (магазин «Старая книга» на Рижском, 19, существует до сих пор. — А. Ф.), но там директор не из наших.

Каждый поступил по-своему. У кого-то были рейдеры. Это 10-й и 26-й магазины. Очень испугали их. К нам тоже приходили. Кто-то решил продать помещение — 40-й, 51-й, 53-й, 61-й. Так что тут много всяких интересных нюансов.

В 1990-е годы мы вошли очень сложно. Нам угрожали, пытались выкупить доли, пытались доказать что приватизация прошла неправильно.

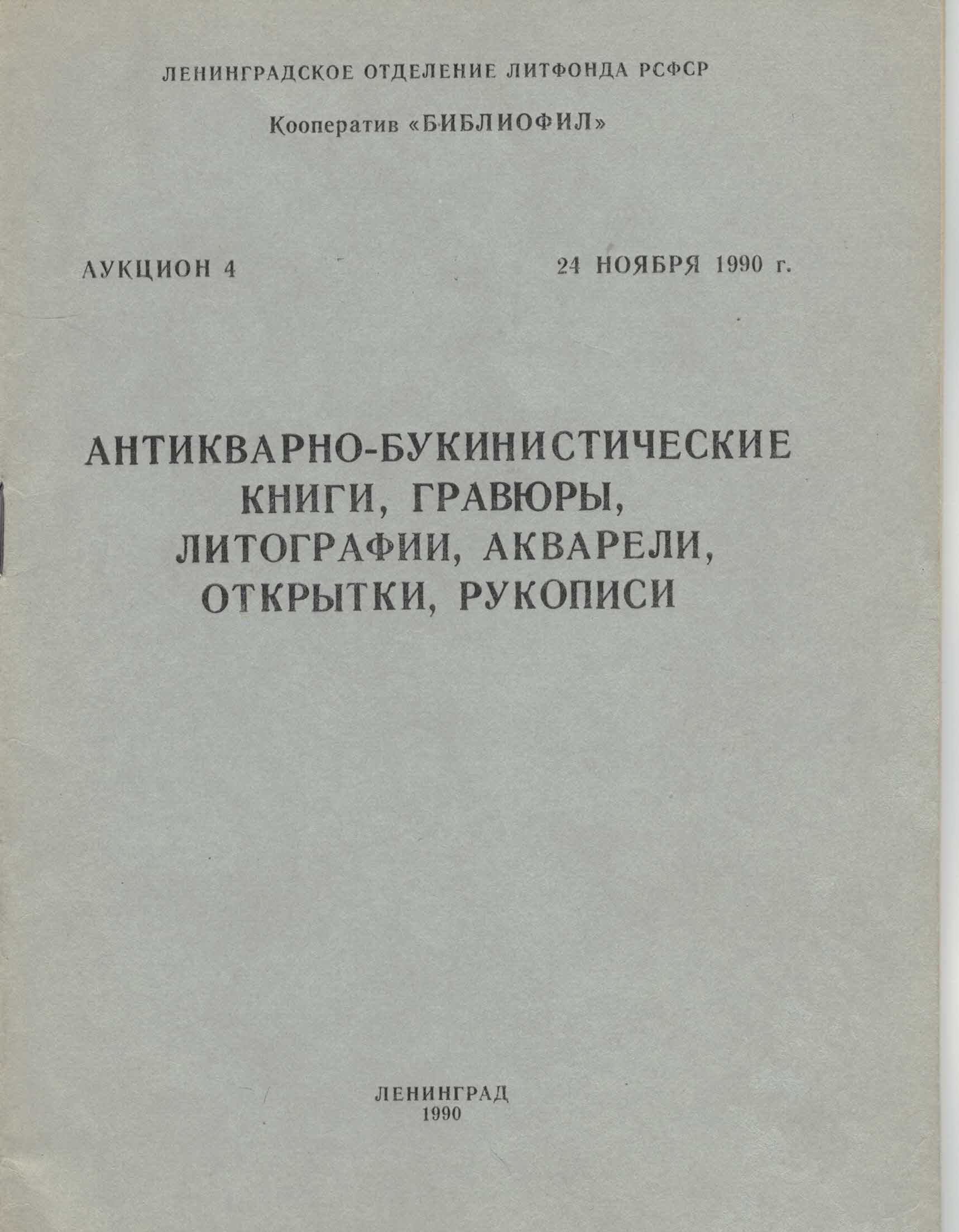

Тогда еще открылись кооперативы и муниципальные предприятия. В частности, Аркадий Михайлович Луценко открыл «Библиофил» (Лиговский проспект, 120, существует до сих пор. — А. Ф.). Я у него училась, он у нас преподавал высшую математику. То есть достаточно интересные, умные люди. Некоторые до сих пор работают. Мы друг другу не мешаем, потому что у каждого своя ассортиментная группа.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

— Расскажите про букинистические аукционы, прошедшие в Ленинграде в 1980-х.

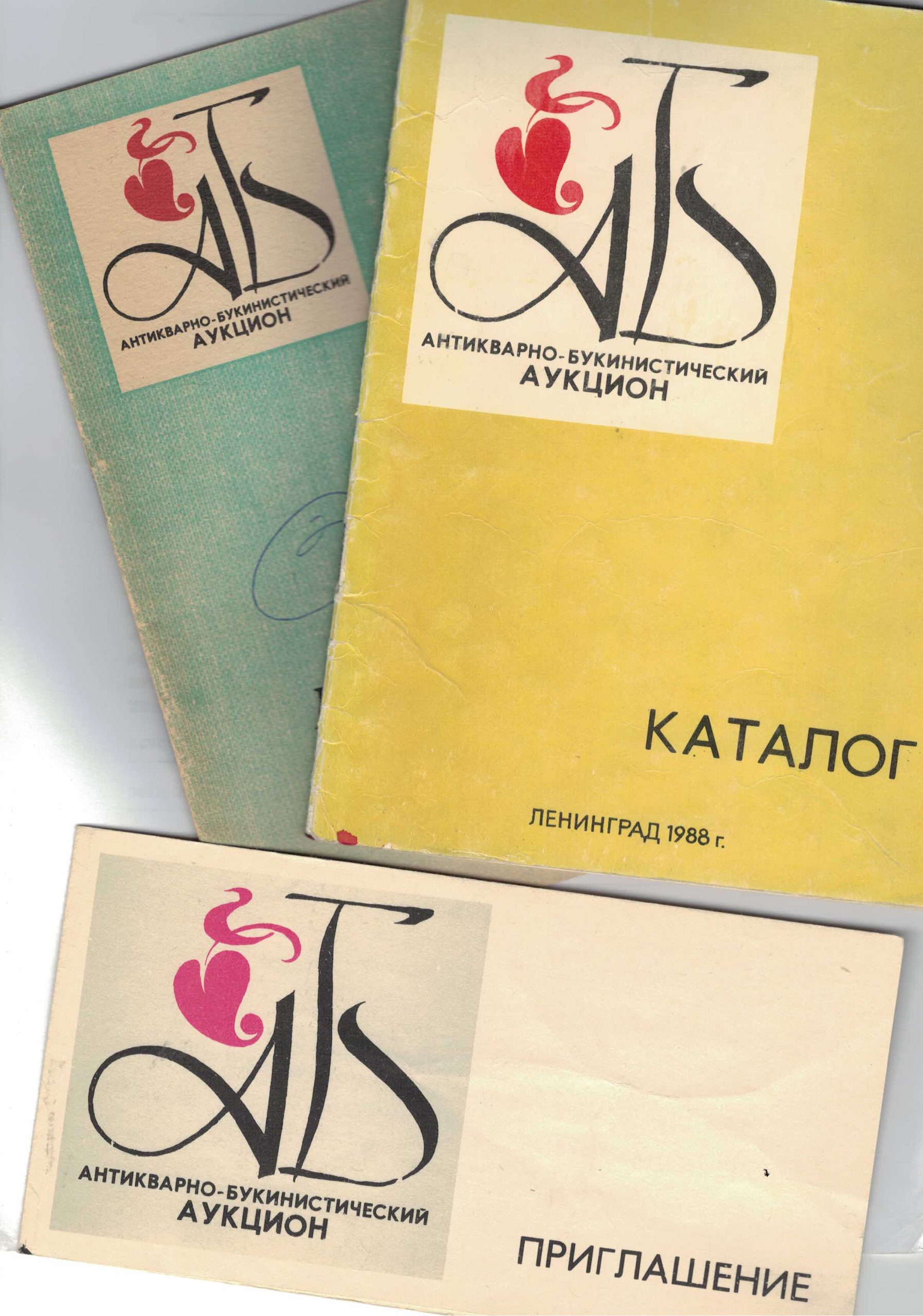

— Все началось с Венгрии. Наших московских товарищей послали в Венгрию посмотреть, как проводятся аукционы, чтобы внедрить их в СССР (что-то пришло им там в голову). У меня есть эти венгерские каталоги, они проводились практически каждый месяц. Я поехала в 1987 году в Москву на репетицию первого аукциона. И там возникли ситуации, которые надо было срочно исправлять. Например, в правилах аукциона написано: «Преимущественное право приобретения на аукционах имеют библиотеки». Как так? Аукцион — это абсолютно равноправные участники. В том году еще можно было покупать людям, которые приехали из-за рубежа. Также там и работники органов присутствовали. И после того как провели пробный аукцион, началось: «Как это так? Хочу купить, даю миллион, а тут библиотека». А у нее вообще 20 тысяч на эту книгу. Мы на аукцион сходили, все посмотрели, учли и в декабре запустили информацию. Где я только ни выступала — и по радио, и по телевидению, и в газетах, что мы принимаем книги на букинистический аукцион, который будет проводиться в марте.

Вот наше приглашение на аукцион 19 марта 1988 года. Аукцион проходил в Доме кино на Толмачева (сейчас Караванная улица. — А. Ф.).

— Читаю: Бюро пропаганды и рекламы Ленкниги...

— Оно находилось на Лиговском проспекте. У нас была мощная организация, что уж говорить. У нас было свое МТО (материально-техническое обеспечение. — А. Ф.), свой вычислительный центр, своя «Книга почтой». А вот наши аукционные каталоги за 1988, 1989 и 1990 годы. Занимался приемом литературы на аукцион Невский, 18.

— Простите, а это в каталоге подписаны цены, за которые книги были проданы?

— Да.

— Приличные деньги для 1990 года.

— Абсолютно. И вот в течение трех месяцев они собирали эту литературу. Мы пригласили для проведения аукциона Виктора Ивановича Иванова. Он был замдиректора Союзпушнины и самым главным аукционистом. Мы сориентировались: если аукцион работает с 11:00, то сколько книг за день можно продать? Ну 150–200. В состав комиссии входили очень грамотные товароведы нашего объединения: Валентина Сергеевна Грязнова из Публичной библиотеки (она была заведующей отделом редкой книги), профессор Инга Шомракова из Института культуры. Они смотрели литературу, которую нам предлагали, отбирали, давали первоначальную цену и заключали договора. Был очень большой отсев. Кому-то мы предлагали, чтобы они ставили книги на комиссию. Такая вот ситуация была: принесли нам прижизненное издание Ленина. Если бы мы приняли такие книги на аукцион, мало бы нам не показалось: Ленина с аукциона продавать?! И мы порекомендовали сдать Ленина на комиссию. А один достаточно известный телевизионный ведущий покупал как раз такую литературу для французского коллекционера русского происхождения. И он прекрасно купил эти книги с комиссионной торговли.

Отобрали литературу — необходимо сделать библиографическое описание. Этим занималась Валентина Сергеевна Грязнова. Правильное библиографическое описание чрезвычайно важно, потому что покупатели, смотревшие каталог, не видели саму книгу, не держали ее в руках — они полностью доверяли библиографическому описанию. Если автограф, то экспертиза должна была подтвердить, что это подлинник, предположим, Чехова или Маяковского.

— Вот я прямо сейчас смотрю описание: Маяковский с автографом — 3000 рублей. Сохранность удовлетворительная.

— Маяковский там был под вопросом, между прочим, потому что подмочка была небольшая. Грязнова нам составляла библиографическое описание для шести каталогов. Один каталог нам делал совершенно другой человек, не помню, по какому поводу не было Валентины Сергеевны, и он сделал там столько ошибок! Когда начался аукцион, я вышла на сцену и сказала: «Возьмите свои каталоги — будем делать исправления!» Библиография — дело такое. Предположим, есть литература, изданная до 1917 года, — как для нее делать описание титульного листа? Фотографически? В старой орфографии? Существуют три способа библиографического описания, приведенные в учебнике, — фотографический, конверсионный и смешанный. У нас применялся смешанный способ: когда на первое место выставляется фамилия автора и титульный лист с сокращениями идет в современной орфографии.

Значит, составили мы каталоги, напечатали, разослали известным библиотекам, известным библиофилам и на Невском, 18, за неделю до аукциона устроили выставку, чтобы показать литературу. Люди приехали, посмотрели, отметили в каталоге то, что, возможно, захотят купить. И вот 19 марта состоялся первый аукцион. В чем была сложность, например? Виктор Иванович как раз подсказал нам. «Дом кино» — это красные кресла. А наше бюро рекламы вот эти наборы с цифрами тоже сделало красными. Он и говорит: «Представляете, что такое красное на красном, еще на 40-м ряду? Меняйте». Пришлось поменять на черные. Есть такие мелочи, которые знает только специалист.

Когда я была на московском аукционе, его проводил Лобанов, специалист по коневодческим аукционам. И он такой грузный: устал — пошел покурить, кто-то его заменил, и аукцион поменял движение — скорости нет. У Лобанова ходили люди, говорившие: «Up! Up!», чтобы он посмотрел туда, повернул голову. А Иванов — такой живчик, извините. Светлана Михайловна смотрела за левой стороной зала, а я смотрела за правой. Мы практически все продали на первом аукционе.

А потом начался 1990 год и вышло постановление Министерства финансов совместно с Министерством торговли, где было четко и ясно написано, что аукционы имеет право проводить только Министерство торговли. Меня вызывает прокуратура, я им приношу постановление Госкомитета об аукционной продаже 1987 года, которое мы использовали до 1990 года. В прокуратуре говорят: «Да, хорошо». Это было в пятницу. А в субботу у нас аукцион. Я со спокойной совестью ухожу, в четыре часа прокуратура звонит: «Вернитесь обратно, вы не имеете права!» Мы с юристом приходим туда, нам снова: «Вот у нас постановление от Министерства торговли». А нам что делать? Мы пошли к прокурору, написали жалобу по этому поводу. Аукцион мы провели, и в понедельник у нас налоговая инспекция. Один инспектор — добрый, другой инспектор — злой: «Дайте нам разъяснения, — говорит, — что такое антиквариат в вашем понимании». Я говорю, что у нас есть инструкция, где четко написано, что антиквариат — это книги, изданные до 1850 года. Мы позвонили всем нашим книгохранилищам, музеям, с которыми мы работаем. У нас раньше была хронотипическая классификация, куда мы все и обращались: первая категория — старинные антикварные книги до 1850 года, вторая группа, букинистические, — с 1851 по 1960-й, третья группа — подержанные, с 1861-го и далее. Мы позвонили музеям, а они нам говорят: «Мы вам напишем любую дату, только скажите». В общем, они написали — до 1917 года. Мы подали все эти документы, и у нас изъяли прибыль за продажу литературы, выпущенной до 1917 года. Но так как в марте 1990 года мы проводили аукцион в Ленкниге, сняли с них, а за то, что мы провели уже в ноябре месяце у себя, — сняли с нас. И когда лет через пять я пришла в налоговую на Литейном, они на меня там посмотрели и говорят: «А мы вас помним. Вы у нас плакали».

А потом вышло вот это постановление об аукционной продаже...

— Ага, читаю: июнь 1990 года — всего годик остался ему действовать...

— Согласно этому положению, изменился процент по продажам на аукционах. Если на тех аукционах, которые проходили до 1990 года, сдатчик получал 80 % от достигнутой цены, то теперь доход делился так: 40 % — доход союзного бюджета, 20 % — местного, а все остальное (15 и 25 %) между теми, кто сдавал и кто торговал. То есть стало абсолютно невыгодно. И аукционы прекратились. Что касается муниципальных предприятий и кооперативов, то они все деньги оставляли себе. Но однажды — кажется, Луценко проводил аукцион (как раз Иванов вел) — в разгар торговли пришел ОМОН и закрыл мероприятие.

— Как сейчас живет магазин?..

— Как сейчас живет магазин?..

— На сегодняшний момент торговлю подмял интернет. Хотя мы тоже уже лет двенадцать занимаемся торговлей через интернет. У нас этим занимается моя внучка, она закончила Полиграфический институт.

— Замечательно! У вас семейное дело.

— Ну а куда деваться? Мы живем хорошо, здоровье наше хорошее. Если раньше в штате было человек десять, то сейчас четыре.

— Всего? Как вы справляетесь? У нас восемь.

— Работаем два через два, это очень удобно. Нам не надо много народу: пришел один, купил — и все замечательно. Мой бухгалтер, бывший директор книжного магазина № 34 Ирина Викторовна, окончила курсы программистов и сделала под нас бухгалтерию на 1C. У нас двум сотрудницам по 79 лет. Мне 72, Насте — 25. Мы справляемся.

— Вчетвером, включая отдел нумизматики и филателистики?

— Нет, это арендаторы.

— Ага, вот в чем дело. А как у вас происходят закупки?

— Сдают практически одни и те же люди, которые скупают литературу по квартирам.

— То есть вы сами не ездите по библиотекам?

— Раньше была своя машина, работали двое мужчин, которые ездили, все было. Но уже умерли, к сожалению...

— Понимаю. То есть пользуетесь услугами посредников, условно говоря?

— Да-да. Их у нас человек десять.

— Ого!

— Один носит по 16 тюков... Есть опасность затовариться. Поэтому существуют книги, которые можно брать в любом количестве, — например, «Степной волк» Гессе, можно хоть сто штук взять, и всегда будешь в плюсе. А есть литература, которую вообще не надо принимать, типа нашей «Макулатуры»: «Три цвета времени» стоит рубль, хотя про автора не могу сказать ничего плохого... Сегодня пришел сдатчик, которого не было четыре месяца, говорю ему: «N, мы тут вам уже деньги на венок собрали». Отвечает: «Не дождетесь!» Принес литературу, я говорю: «N, ну что ж это такое? Вы опять издеваетесь надо мной?». — «Вот это возьмите!» — «Я это брать не буду!» — «Возьмите!» — «Не буду!» Вот как у нас общение происходит. «Что, вы опять плохо утром встали?» — «Я нормально встала». Житкова принес. Я говорю: «У нас Житкова четыре штуки, нафига нам пятый?»

— Какие ассортиментные группы интересуют людей?

— На первом месте всегда стоит философия. Преимущественно серия «Философское наследие», отечественные авторы типа Шестова всегда на ура уходят. Зависит, конечно, от цены. Вот у нас сейчас стоит Аристотель, 4 тома — 3000 рублей. А на Большой Морской (букинистический магазин «Книга Плюс». — А. Ф.) он же стоит за 7000. Миниатюрные книжки уходят хорошо. На серийные издания большой спрос. И психология, конечно. Дальше, естественно, детская литература с известными художниками — Васнецов, Билибин, Конашевич и так далее, то есть 1950-е годы. Да вообще любая литература 1950-х годов. Вот тут у нас музыкальная литература...

— Удивительно, я совершенно в другом книжном пузыре существую...

— Музыкальная литература на пике — это партитуры опер. Это может стоит до 5000 рублей. Все зависит, естественно, от года, переплета и так далее. Мы уже в лицо их всех знаем, музыкантов. Сейчас у нас большая библиотека продается, это нашего постоянного покупателя, он преподаватель в консерватории, ему, насколько я понимаю, эта литература досталась в наследство. Мы оценили эти книги, и пришел покупатель, я показала ему партитуры. Он с таким удовольствием все посмотрел. Говорю: «У нас еще не выставлено». А он говорит: «Я приду, будут деньги и приду».

— А как вы определите специализацию своего магазина? За чем идут именно к вам?

— Мы универсальный магазин, нельзя сказать точнее. Наша сильная сторона — это возраст: все-таки 44 года на одном и том же месте, те же лица. Заходит женщина (она работала раньше в «Доме военной книги»), только вошла на ступеньки: «Слава Богу! Вы живы!». Люди — они к человеку привыкают. Я с ними пошучу, улыбнусь, что-то скажу такое. Я же всех их знаю. Пришел Самойлов: «Ой, Елена Николаевна, тут от вас вышел такой худой в кепочке — он сдает или покупает?» — «Антонов что ли?» — «А, да Антонов!» — «Нет, он практически сейчас не сдает и не покупает». И к Насте тоже привыкли. «Маленький босс» ее зовут.

— А какой у вас график работы?

— Мы работаем без выходных. Единственное неудобство — то, что это центр города. Предположим, 9 мая: танки стоят, и к нам не пройти. Или День города. Все будет перекрыто.

— У вас тут, конечно, расположение роскошное, в золотом треугольнике. Поступают ли предложения о выкупе помещения?

— Сейчас нет, но когда-то работникам, имеющим доли, звонили домой, предлагали выкуп. Сейчас продать доли можно только внутри коллектива. В этой ситуации мы защищены абсолютно.