«„Король Лир“, конечно, самая беспросветная шекспировская трагедия»

Расшифровка беседы Андрея Аствацатурова с Сергеем Радловым

Андрей Аствацатуров: Дорогие коллеги, уважаемые друзья, мы продолжаем наш лекционный цикл. Как вы знаете, у нас есть несколько направлений лекционной деятельности в музее В. В. Набокова в СПбГУ. Одно из них связано с творчеством и жизнью Владимира Набокова, есть направление, связанное и с русской современной прозой. У нас есть цикл лекций, где мы обсуждаем проблемы перевода. И в частности, наша встреча сегодня будет связана с обсуждением ряда важных переводческих проблем. Сегодня у нас особый гость — Сергей Радлов, известный петербургский театровед, специалист в области Шекспира и елизаветинской драмы. Я несколько лет хотел пригласить Сергея выступить с лекцией, и вот у нас образовался замечательный повод — выход нового издания — «„Король Лир“ в переводе Осии Сороки». Книга выпущена издательством Common Place, это достаточно объемный том с потрясающим научным аппаратом. Сегодня мы поговорим и о «Короле Лире», и о блестящем российском переводчике, переводившем не только Шекспира, но и Фолкнера, в частности его знаменитый роман «Шум и ярость», и других выдающихся прозаиков.

Сергей, давай для начала обсудим пьесу в целом. О чем она, какие там есть странности, сложности, какова специфика пьесы, почему в какой-то момент из сюжета исчезает шут, с чем это связано?

Сергей Радлов: Ты сформулировал важные вопросы, на которые я хитрым образом не буду сразу отвечать. Я все-таки сначала скажу об издании. Прежде всего нам — я имею в виду и моего соавтора, замечательного московского ученого Дмитрия Иванова, и нашего научного редактора Владимира Макарова — казалось, что настало время достойно издать «Короля Лира» в переводе Сороки. Потому что Сорока постепенно, с начала 1990-х годов, прочно вошел в репертуар наших театров. Первым «Лира» по его переводу поставил Сергей Женовач в театре на Малой Бронной, и наш учитель Алексей Бартошевич назвал это событием — не только собственно спектакль, но и обнародование перевода, появление его сценической версии. Это событие не только в области шекспироведения или истории театра, а ни больше ни меньше событие в отношениях между Россией и Великобританией, между двумя культурами — так он это оценил. А до того, еще в СССР, мог состояться гениальный спектакль Анатолия Васильева в Московском художественном театре имени Горького. И мы опубликовали блок материалов, связанных с этим несостоявшимся спектаклем, о котором невозможно было не рассказать, потому что сценическая судьба шекспировских переводов Сороки могла бы начаться гораздо раньше. Вы можете себе представить, что в 1983 году на сцену вышел бы Андрей Попов — король Лир, Георгий Бурков — шут, Татьяна Лаврова — Гонерилья, молодой Алексей Петренко — Глостер, Станислав Любшин — Кент, и все это артисты в самом расцвете сил и под руководством режиссера, уже поставившего «Вассу Железнову» и «Взрослую дочь молодого человека». И постепенно, но неумолимо Сорока, не сам он, его работы, конечно, вытесняли замечательные шекспировские переводы 1930-х годов, да и не только их. Например, в одном лишь театре Фоменко в разные годы шли и идут три перевода Осии Сороки: «Шум и ярость», «Сон в летнюю ночь» и «Король Лир». В Московском театре имени А. С. Пушкина Роман Козак поставил «Ромео и Джульетту», а Деклан Доннеллан — «Меру за меру», немало было и других живых и тонких спектаклей, не стану множить примеры.

В отечественном шекспироиздании существовала в некоторой степени кризисная ситуация. С одной стороны, у нас часто публиковали очень неряшливо подготовленные тексты. Например, того же Сороку издали полным собранием в 2001 году просто с колоссальным набором разных шизофренических опечаток. У меня есть самая любимая в «Ромео и Джульетте», где в тексте знаменитой сцены в саду Капулетти ремарка «Джульетта появляется в окне» напечатана как реплика Ромео. То есть получилось как в старинном анекдоте про солдата, который выучил роль вместе с ремарками. Там просто море всего этого маразма, поэтому мы начали с того, что восстановили оригинальный текст по рукописи переводчика, потому что и сетевые тексты, и то, что было опубликовано, никуда не годятся. С другой стороны, нам показалось, что уже давно назрела необходимость выпустить книгу в традиции лучших британских изданий с акцентом на источниках Шекспира.

Их очень значительные фрагменты переводил Дмитрий Иванов, и он же подготовил статью об источниках и различных редакциях текста трагедии, а я подготовил комментарии, включающие в себя самые разные интерпретационные сюжеты: филологические, исторические, генеалогические, философские, да и отражающие театральную историю пьесы в каких-то ее ключевых моментах. В общем, примерно так и делается добротная английская книжка, к примеру оксфордский Шекспир под редакцией Стэнли Уэллса. Мы решили, что настало время на русском языке как минимум последовать этому стандарту, хотя бы в принципиальных его чертах.

Гальфрид Монмутский

Гальфрид Монмутский

Собственно, впервые история короля Лира появляется еще в XII веке у валлийского монаха Гальфрида Монмутского, который, по-видимому, выдумал ее сам, опираясь на фольклорные мотивы. Потом, уже в XVI веке, возникла целая вереница других интерпретаций — Джона Хиггинса, Рафаэля Холиншеда, Эдмунда Спенсера и прочих, не буду сейчас все перечислять. Скажу лишь о том, почему тема источников была для нас принципиально важна. У нас не было задачи блеснуть эрудицией, но важно было показать, каким удивительным образом Шекспир работает с чужими текстами. Здесь очень важен один сугубо филологический момент. В XVI веке, как отмечает в своей статье Дмитрий Иванов, в английском языке слова «to compile» и «to compose», «компилировать» и «сочинять», практически были синонимами. В то время все черпали идеи и стилистические приемы у предшественников, но компилировать так, как это делал Шекспир, было очень непросто. И если изучить его источники, то можно увидеть, как он работал, например, с романом Филиппа Сидни «Аркадия», откуда позаимствовал линию Глостера для своей трагедии. Мы увидим, каким образом из длинного прозаического текста рождается не только эта сюжетная линия, но и несколько мощных реплик. Скажем, слова уже ослепленного Глостера — «Мы для богов, что мухи для мальчишек / Себе в забаву давят нас они». Эта мысль, как и собственно сравнение, Шекспиру не принадлежат, но как просто, как убийственно сказано в «Лире»... (Кстати, Шекспиру не принадлежит и знаменитая мысль «весь мир — театр», он вычитал ее еще в школе, когда учился в родном Стратфорде.) То есть дело не столько в новизне, сколько в том, с какой элегантностью он отсекает лишнее, с каким ясным пониманием он выбирает нужное для его драмы и что он прибавляет от себя. Последнее, конечно, тоже очень важно! Достаточно вспомнить об основных отличиях шекспировской трагедии от всех других версий судьбы короля Лира, в том числе и от безусловного источника «Короля Лира» — анонимной пьесы «Король Леир», которая была опубликована в 1605 году. Очень значимым добавлением к традиционному сюжету, придуманному еще Гальфридом в XII веке, у Шекспира является, например, роль шута. Но, пожалуй, самое главное, что шокировало зрителей первых представлений «Лира» в яковианской Англии, было трагическое завершение пьесы. У всех авторов, обрабатывавших этот сюжет до Шекспира, все заканчивалось хорошо, все главные персонажи оставались живы, Лир и прочие продолжали благополучную жизнь за кулисами. Трагический финал, смерть Корделии — вот что было абсолютным потрясением для первых зрителей шекспировской трагедии.

Теперь если от источников перейти к изменениям, которые текст пьесы претерпел еще при Шекспире, надо сказать следующее. Постановка «Короля Лира», которую смотрел король Иаков, состоялась 26 декабря 1606 года. Первая редакция пьесы была напечатана в 1608 году, вторая редакция появилась в Первом фолио — посмертном собрании всех шекспировских драм, опубликованном в 1623 году. Вопрос о различиях в этих двух редакциях очень сложен и крайне любопытен, потому что здесь мы можем увидеть пример работы Шекспира над текстом уже опубликованной пьесы: от чего он отказывается, что в собственном тексте принимает, что считает необходимым исправить. В первую очередь мы видим, что в редакции 1623 года текст стал гораздо более жестоким. И первый вариант не был сентиментальным, но все, что этот тон могло задать, было Шекспиром безжалостно удалено. (Вряд ли издатели Первого фолио решились бы на столь жесткую и последовательную редактуру.) Самый простой пример: в первом издании в конце сцены ослепления Глостера появляются сердобольные слуги, которые хотят наложить повязку на искалеченные глаза хозяина, чтобы облегчить его страдания. Так вот, во второй редакции Шекспир этот и подобные ему эпизоды убирает.

Таким образом, текст стал гораздо более энергичным, плотным, обрел мощное трагическое дыхание, которое в значительной степени обусловило и сценическую судьбу произведения — сразу в двух планах. Во-первых, когда мы читаем про разных великих английских трагиков ХVIII-XIX веков, прославившихся исполнением роли Лира, то нужно понимать, что они играли не вполне Шекспира. Еще в 1681 году появилась переделка Нейема Тейта, который как бы вернул шекспировский текст в дошекспировское состояние. У него там Лир и Глостер оставались живы, Корделия бракосочеталась с Эдгаром... В общем, это абсолютно невозможное уродство, но фокус заключался в том, что на целых 150 лет текст Тейта полностью вытеснил со сцены шекспировскую пьесу. Только в тридцатые годы XIX века «Король Лир» в английских театрах снова стал шекспировским «Королем Лиром». То есть на протяжении целого исторического периода искаженный, выхолощенный текст был ближе аудитории, чем собственно шекспировский.

Во-вторых, настоящие сценические победы в театральной судьбе «Короля Лира» начались лишь после Второй мировой войны. Именно тогда появился целый веер разных блестящих интерпретаций — назвать хотя бы гениальный спектакль Питера Брука 1962 года. К тексту Шекспира обратились режиссеры, которые как раз акцентировали трагедийный, беспросветный смысл его пьесы. «Король Лир», конечно, самая беспросветная шекспировская трагедия, потому что ее финал ужасен. Стали появляться самые разные, порой парадоксальные и очень жестокие прочтения, например постановка Петера Цадека 1974 года. Если вы помните сюжетную канву, то в 4-м акте есть встреча Лира и младшей дочери, когда он уже осознал все, что натворил, и наступает как бы идиллия, примирение. Так вот у Цадека, который, кстати, не исправил ни одного слова в тексте сцены, обезумевший отец, не узнавая Корделию, пытался изнасиловать собственную дочь. Это очень важная история. В Англии долго, на протяжении как минимум всей викторианской эпохи, да и в России тоже, господствовала идея, которая противоречит тексту Шекспира, — что по ходу сюжета Лир якобы движется к маяку просветления и мудрости. Это, как минимум, не совсем так. Лир, переживший ад унижения, мечтает о мести. Интерпретация Цадека, жестокость его сценического языка стали последовательным ответом на всю эту многолетнюю сентиментальную милоту.

«Король Лир» в постановке Петера Цадека, 1974.

«Король Лир» в постановке Петера Цадека, 1974.

Фото: Hartmut Beifuß

А. А.: Если все же взглянуть на XIX и начало XX века, то тогда эта пьеса не воспринималась так, как сейчас. Тогда скорее на первый план выдвигали «Гамлета», «Макбета», но не «Короля Лира». Когда начинает меняться отношение к этой пьесе? С какого момента мы начинаем чувствовать, что это одна из этапных шекспировских пьес?

С. Р.: Переломным моментом стала именно Вторая мировая война, потому что «как можно писать стихи после Освенцима?». Весь этот ад, чудовищная жестокость... Надо сделать оговорку: Шекспир — очень неудобный автор для обобщений, так, и в конце восьмидесятых годов XX века был спектакль режиссера Джонатана Миллера, который оставил за сценой ослепление Глостера, посчитав его слишком жестоким. Но в целом, если говорить о тенденции, то да, как раз после Второй мировой стали появляться мощные трагические спектакли и выдающиеся исполнители. То есть какие-то удачи были и в XIX веке, но это были прекрасные, что называется, гастрольные трагики, удалявшиеся от мрачных глубин текста. Например, если у Шекспира Лир говорит: «Вы думаете, буду плакать я? / Нет, плакать я не буду», — то и Дэвид Гаррик в XVIII веке, и Генри Ирвинг в следующем столетии уходили на этих словах со сцены рыдая, потому что им казалось, что Лир должен непрерывно вызывать жалость.

А. А.: С твоей точки зрения, какие были прорывные этапы в интерпретационном исследовании этой пьесы, какие трактовки можно назвать наиболее оригинальными?

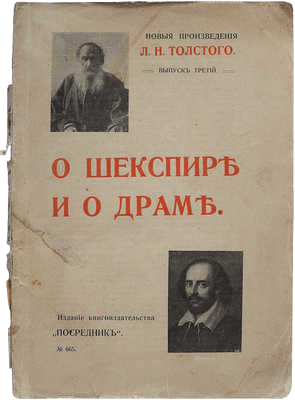

С. Р.: Их бездна. К примеру, очень любопытна интерпретация Льва Николаевича Толстого в его статье 1906 года «О Шекспире и о драме», где он писал, что «Король Лир» — пьеса слабая и бездарная. Это ведь очень ценный и предельно искренний жест. Помимо «напыщенного» и «бесхарактерного» языка, которым, по словам Толстого, говорят все короли Шекспира, Лев Николаевич обрушился на все, что связано с сексуальной стихией шекспировского текста. А Шекспир ведь очень чувственный автор, сделать его бесполым не удалось даже такому переводчику, как Александр Дружинин, а он старался изо всех сил. (Например, когда одна из королевских дочек говорит посыльному «я полюблю тебя», он просто взял и аккуратно убрал эти слова. Мол, похабство какое-то.) Так вот, прошло 40 лет, и Джордж Оруэлл в 1947 году написал статью, в которой на сильном психоаналитическом уровне ответил, что именно отвращение позднего Толстого к сексуальности выразилось в его оценках «Короля Лира». Кроме того, Толстого бесило, как же это Лир, который всю жизнь провел во власти и, следовательно, должен был понимать, на чем эта власть покоится, то есть на деньгах и оружии, мог от всего этого отказаться? А может быть, рассуждал Оруэлл, Лир просто хотел посмотреть, стоит ли он чего-то без денег, без государственной казны, без короны? Если ты хочешь сделать добро, то делай, но не ищи выгоду окольными путями. Просто учти, что если все отдашь, то в результате, вероятно, ничего не получишь. Хочешь это делать? Делай.

С. Р.: Их бездна. К примеру, очень любопытна интерпретация Льва Николаевича Толстого в его статье 1906 года «О Шекспире и о драме», где он писал, что «Король Лир» — пьеса слабая и бездарная. Это ведь очень ценный и предельно искренний жест. Помимо «напыщенного» и «бесхарактерного» языка, которым, по словам Толстого, говорят все короли Шекспира, Лев Николаевич обрушился на все, что связано с сексуальной стихией шекспировского текста. А Шекспир ведь очень чувственный автор, сделать его бесполым не удалось даже такому переводчику, как Александр Дружинин, а он старался изо всех сил. (Например, когда одна из королевских дочек говорит посыльному «я полюблю тебя», он просто взял и аккуратно убрал эти слова. Мол, похабство какое-то.) Так вот, прошло 40 лет, и Джордж Оруэлл в 1947 году написал статью, в которой на сильном психоаналитическом уровне ответил, что именно отвращение позднего Толстого к сексуальности выразилось в его оценках «Короля Лира». Кроме того, Толстого бесило, как же это Лир, который всю жизнь провел во власти и, следовательно, должен был понимать, на чем эта власть покоится, то есть на деньгах и оружии, мог от всего этого отказаться? А может быть, рассуждал Оруэлл, Лир просто хотел посмотреть, стоит ли он чего-то без денег, без государственной казны, без короны? Если ты хочешь сделать добро, то делай, но не ищи выгоду окольными путями. Просто учти, что если все отдашь, то в результате, вероятно, ничего не получишь. Хочешь это делать? Делай.

Я не зря остановился на статье Толстого, потому что его предельно негативное отношение к Шекспиру нашло отражение не только в ней, но и в более ранних записях. Так, он написал в дневнике в 1857 году: «Читал дружининского Лира, мало подействовало». Между тем давно замечено, что если бегство Толстого из Ясной Поляны на что-то похоже, то на гибельное решение короля Лира. Кажется, еще до Оруэлла об этом сказал один из самых замечательных исполнителей Лира в истории советского театра Соломон Михоэлс в 1935 году. Тоже ведь один из интерпретационных сюжетов.

Возвращаясь к вопросу, мне кажется, что все действительно интересное в прочтении «Лира», да многих других шекспировских пьес, началось после Второй мировой, и не только в театре, но и в области философии, текстологии. Если говорить о каких-то больших английских ученых новейшего времени, то это Стивен Гринблатт, Стивен Оргел, Гэри Тейлор, разумеется, сэр Стэнли Уэллс. То есть довольно широкий круг сильных британских и американских шекспироведов, которые восприняли этот текст через новейшую историю, время, культуру.

А. А.: Как вообще Осия Сорока начал переводить Шекспира? Он ведь, кроме Фолкнера, перевел еще, в частности, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, в тексте которого довольно много цитат из Шекспира.

С. Р.: Столкнувшись с необходимостью перевести эти цитаты, он понял, что ни один из существующих переводов его не удовлетворяет. То же и с Фолкнером, ведь заглавие его знаменитого романа взято прямиком из шекспировского «Макбета», где главный герой сравнивает жизнь с тенью, с лицедейством, и далее звучит:

...it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

Видимо, буквально «шум и ярость» в русском переводе впервые прозвучало именно у Сороки: «Жизнь — это бредовой рассказ кретина, / В нем шум и ярость, больше ничего». (Кстати, присутствующий здесь переводчик Александр Черноглазов как-то обратил внимание на то, что слова «signifying nothing» буквально сошли со страниц Лакана.) Так вот, прочтение Шекспира через модернистскую прозу оказалось чрезвычайно продуктивно, что показал опыт Сороки на примере не только «Короля Лира», но других девяти переведенных им пьес.

Есть и замечательно богатый философский дискурс. Вспомню сейчас новейшего исследователя Стэнли Кэвелла, философа и исследователя Шекспира, хотя его ответ на вопрос, о чем рассказывает «Лир», выглядит не слишком обнадеживающе: «Мы можем учиться лишь через страдание, но мы не способны ничему научиться через него».

Мне кажется очень важным, что — опять же в новейшее время — сказали о Шекспире различные выдающиеся писатели и особенно режиссеры: Куросава, Годар... У Годара есть очень любопытная версия «Короля Лира» 1987 года, абсолютно безумная. А выдающийся русский мастер Анатолий Васильев, говоря о причинах, заставивших Лира затеять раздел королевства, сказал так: «Почему Лир бросил отечество? Один может быть ответ: не задавайте таких вопросов! <...> Художественное творчество поставляет нам такие драмы, для которых эти вопросы недействительны. <...> Мы никак не можем понять другие века, где одно с другим не сходится, а все драмы, комедии, трагедии и прочие жанры живут. Жизнь поставляет нам такие несуразности, что ни о какой логике нет и речи...» Мне кажется, это тоже колоссальный интерпретационный вклад, хотя бы уже потому, что в подобных беседах в процессе создания спектакля можно увязнуть окончательно. Разное бывало — был, если вернуться в ХVIII-ХIХ век, и Чарльз Лэм, убежденный в абсолютной невозможности адекватно поставить Шекспира и «Лира» в особенности.

А. А.: Шекспира ведь еще Джон Драйден переписывал. Он полагал, что пьесы Шекспира безвкусны, что он был малообразован, не укладывается в доктрину классицизма, не соблюдает единств. Да и впоследствии этот «самый народный драматург» был ужасом для образованных англичан XVIII века... Я вспомнил еще одну неожиданную версию шекспировского сюжета: Эмиль Золя пишет роман про крестьян, «Земля», где повторяет сюжет «Короля Лира». Там богатый крестьянин раздает трем своим детям свои наделы и начинает гостить у них по очереди. И действительно важен взгляд через призму модернизма — тут много фигур, те же Хаксли и Фолкнер. И это понятно, потому что для них Шекспир школьный автор, как для нас Пушкин. И Джойса нельзя забывать с его «Портретом художника в юности» и, конечно, «Улиссом», в котором герой Джойса, Стивен, читает шуточно-фрейдистскую лекцию, посвященную Шекспиру, довольно интересную. Если же говорить про постановки и экранизации Шекспира, то мне всегда нравился фильм Козинцева.

С. Р.: Мне кажется, что сейчас есть гораздо более актуальные версии. Думаю, это теперь уже такое академически иллюстративное кино — при всех оговорках, насколько оно прекрасно, при игре Олега Даля и т. д. Если вспоминать о Козинцеве, то есть любопытная история. Его шекспириана ведь началась гораздо раньше знаменитых фильмов. В 1941 году Козинцев поставил очень любопытного «Короля Лира» в Большом драматическом театре, интересного во всех смыслах. Во-первых, музыку для него писал Дмитрий Шостакович, в качестве автора декораций выступил Натан Альтман, кроме того, это первая значительная роль Ефима Копеляна — уверен, что он прекрасно играл злодея Эдмунда. К сожалению, мало что сегодня про этот спектакль написано, но остались записи самого Козинцева. Он пишет о языческой стихии, которая безусловно присутствует в этой пьесе: нужно обратить внимание, что там никто не говорит о Боге в единственном числе, там всегда фигурируют боги. Все герои говорят с богами, и не всегда уважительно. При этом Шекспир самые резкие, самые крамольно-еретические слова отдал на всякий случай шуту и обезумевшему старику и отодвинул действие в сторону седой старины, IX-VIII веков — уточним — до нашей эры. Так вот, Козинцев пишет, что известные ему постановки «Короля Лира» замусорены христианскими проповедями, от которых он хотел бы очистить трагедию.

Несколько слов про время у Шекспира. Один российский ученый не так давно прочитал доклад о принципах шекспировского историзма у Ибсена. На мой взгляд, «шекспировский историзм» — это явный оксюморон, потому что драматурга, который более неряшливо обращался бы с историческими фактами и более вызывающим образом компоновал эпохи и обстоятельства, в истории мировой литературы просто нет. Девятый век до нашей эры, но там присутствуют флюгеры, Бедлам — госпиталь для умалишенных, открытый в Лондоне в ХIV веке, «крестник государев» и прочее, и так до бесконечности. Однако замечательный российский филолог Леонид Пинский ясно сказал о том, что во всех этих временных сдвигах есть идея, они подчиняются определенному замыслу. Шекспир, как мы помним, был «человеком на все времена». Он раздвигал временные границы с сознательной решимостью. Или пример из совсем другой пьесы, которая тоже нашла сейчас замечательное воплощение в переводе Марины Бородицкой. Это «Комедия ошибок», где есть полнейшее хулиганство автора, потому что ее действие происходит в древнегреческом Эфесе, но при этом там находится католический монастырь. Вот как хотите, так и воспринимайте.

А. А.: Я читал, что Бен Джонсон, который был современником Шекспира, называл его полным невеждой.

С. Р.: Но не до такой степени. У Джонсона был главный упрек — Шекспир слабо знал латынь, а греческий — еще хуже. Сам Бен Джонсон окончил Вестминстерскую школу, лучшую в то время, хотя в университете и он не учился. Основание для этих упреков было, но претензий по поводу анахронизмов Джонсон, насколько мне известно, не высказывал. Более того, это вещь, на которую обращает внимание читатель: так, стоп, какая аббатиса в «Комедии ошибок»? Ни один зритель даже на плохом спектакле не обратит на это внимания. Точно так же, как, кстати, не обращали внимания зрители и на исчезновение шута, о котором ты спросил меня в самом начале беседы. Между прочим в фильме Козинцева, в этом очень академичном кино, есть безусловный элемент новаторства: режиссер оставляет шута рядом с Лиром до самого финала, хотя у Шекспира это не так. Казалось бы, парадокс: шут исчезает в тот момент, когда он вроде бы наиболее нужен несчастному королю. Этому давали самые разные объяснения, но есть совершенно чудесное наблюдение выдающегося шекспироведа Стэнли Уэллса: он пишет, что в момент исчезновения шута Лир уже окончательно рехнулся. То есть он не может уже воспринимать его шутки и рефлексии, шут оказывается не нужен драматургически — и физически тоже, потому что в качестве мощной руки, которая может защитить голову старца, в пьесе фигурирует граф Кент. А в спектакле Адриана Ноубла, поставленном в 1982 году, шута случайно убивал сам Лир. Такое вот радикальное решение. А Козинцев взял и проигнорировал исчезновение шута, оставил его с Лиром до самого финала.

Были и совсем иные интерпретации. Если читать внимательно, вы увидите, что шут и Корделия не встречаются друг с другом ни в одной сцене. Как вы знаете, ни в елизаветинском, ни в яковианском театре не было актрис, все роли там играли мужчины или мальчики, юноши. Поэтому существует довольно серьезное предположение, что в шекспировском театре обе роли играл один актер. Так вот уже в ХХ веке, в 1972 году, Джорджо Стрелер поставил выдающийся спектакль, в котором Корделия превращалась в шута и сопровождала Лира на протяжении всего его трагического пути. В самом финале есть момент, когда Лир уже с телом погибшей Корделии говорит: «А дурочку повесили мою». В английском, как все понимают, у слова «fool» нет грамматического рода. Так что получается, Лир прощается с ними обоими. У Стрелера это было абсолютно гениально сыграно.

И если вспоминать другие выдающиеся интерпретации этой пьесы, нельзя еще раз не сказать про спектакль Питера Брука начала 1960-х годов, с Полом Скофилдом в главной роли. Его даже привозили на гастроли в СССР, Георгий Бояджиев написал на него известную рецензию. Так вот, если сегодня сюжет «Короля Лира» знают все, то те первые шекспировские зрители, которым он был неизвестен, вполне могли поверить, что Гонерилья и Регана абсолютно искренне говорят о своей любви к отцу в начале пьесы. И Брук на репетициях пытался добиться именно этого результата. И еще он парадоксально решил несколько других сцен. Например, когда Лир со свитой был в замке Гонерильи, вламывалась просто орава мясников-головорезов, которые разламывали все! И поэтому, когда Гонерилья говорила, что вы, мол, превратили замок черт знает во что, тот несведущий зритель, который пришел смотреть «Лира» впервые, мог воспринять ее слова как убедительное оправдание жестокости по отношению к отцу.

А. А.: Давай вернемся к истории перевода «Короля Лира». Я так понимаю, что она началась с перевода Дружинина в середине XIX века, но что происходило дальше и почему перевод Осии Сороки является одним из самых интересных?

С. Р.: Относительно первенства Дружинина ты абсолютно прав, но если заниматься совсем буквоедством, то можно признать переводом и труд Николая Гнедича, который, правда, сегодня читать совсем невозможно (пусть за «Илиаду» ему спасибо). Дружинин — это яркий пример редактуры шекспировского текста, он выпрямлял и упрощал шекспировский текст. Сорока с удивительной деликатностью относился к своим предшественникам, но приводил, обсуждая их, простые примеры: Дружинин не знал, как перевести «меч не должен обладать чувствительностью сердца», а Сорока перевел «мечу мягкосердечье не пристало». Или у Шекспира дословно сказано «беда делает сердце человека соленым» и Дружинин это упрощает («мне... солоно от слез»), а Сорока переводит: «Да, от такой беды осолонеешь». Но и до Сороки, конечно, были интересные переводы. На мой взгляд, «Король Лир» — лучший из шекспировских переводов Бориса Пастернака. Много ценного в переводах Михаила Кузмина, да и Татьяны Щепкиной-Куперник. «Король Лир» — счастливая шекспировская пьеса на русском языке. Далеко не всем так повезло.

Уже после Сороки появились новые работы — параллельный перевод текстов 1608-го и 1623 года, сделанный Григорием Кружковым, и очень любопытный, предельно усложненный перевод недавно ушедшего из жизни Юрия Лифшица.

Жизнеспособность любого перевода доказывает театр. В Сороке было необходимое сочетание, необходимое переводчику Шекспира: лингвистическая культура (он готовил диссертацию о конверсионных неологизмах у Шекспира) и поэтическая одаренность. Я приведу простой пример. Одна из реплик Реганы в уйме переводов звучит примерно так: «...зачем приехали в столь поздний час?» А у Сороки — так: «Зачем приехали в столь поздний час / Прошив слепую ночь иглою спешки?» Это может показаться чем-то невероятно манерным, но дело в том, что у Шекспира сказано: «...threading dark-eyed night». То есть Сорока в каждом из своих переводов до миллиметра старался держаться поближе к автору, как бы это ни было сложно. В свое время Пастернак так охарактеризовал некоторые, не все, конечно, миры шекспировского языка: «нагромождение... пустых околичностей вместо одного вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова». Сорока мыслил принципиально иначе. И в этом есть некий парадокс, потому что, казалось бы, столь насыщенный текст труднее будет воспринимать читателю, не говоря уже о зрителе, но ничего подобного. В одной старой работе Михаила Морозова цитируется замечательное рассуждение: «Тот, кто бежит, прочитает, кто остановится — задохнется в грамматической путанице». Сложный и невероятно плотный язык Осии Сороки оказался гораздо более вдохновляющим для театра, чем язык упрощенный.