Корабль, на полном ходу перестраиваемый в завод

Павел Арсеньев — о Сергее Третьякове и литературе факта

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Павел Арсеньев. Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Содержание

— Далеко не единственный, но очень заметный персонаж вашей книги — Сергей Третьяков. Чем именно он так привлекателен для исследования в контексте литературы факта?

— Далеко не единственный, но очень заметный персонаж вашей книги — Сергей Третьяков. Чем именно он так привлекателен для исследования в контексте литературы факта?

— Третьяков — это уникальная фигура, которая позволяет связать дореволюционный футуризм с советским авангардом, а потом и с 1930-ми.

После революции он возвращается с Дальнего Востока в Москву с парой книг футуристических стихов и оказывается в центре идей и практик советского авангарда. Его пьесы ставят Мейерхольд и Эйзенштейн, со вторым он продолжает работать и в кино, фактически является соавтором понятия монтажа аттракционов. С 1925 года начинает много фотографировать и печатает свои фото раньше Родченко. В конце 1920-х становится теоретиком «Нового ЛЕФа», вырабатываемой в его редакции программы литературы факта — программы не только поэтологической, но и жизнестроительной. После закрытия журнала он отправляется ее реализовывать в одном конкретном колхозе. Вообще постоянно путешествует, как на Восток, так и на Запад, куда в 1931-м приезжает с серией лекций, вдохновивших Вальтера Беньямина, а также передает Бертольту Брехту понятие очуждения. И наконец, в 1934 году успевает поработать секретарем Первого съезда советских писателей.

Такого репрезентативного набора в истории советского авангарда, где редко тяготились жанровыми и профессиональными границами, больше нет. Этому соответствует и разброс его ролей, а также художественных практик. Он поэт, драматург, эссеист, теоретик, редактор, переводчик, фотограф и даже организатор колхозной типографии. Почти о каждом из этих Третьяковых уже выпущено по книге — стихов, пьес, путевых очерков, множатся сайты с материалами «Нового ЛЕФа». Недавно появилась и попытка сквозного жизнеописания, неизбежно грешащая галопом по биографическим кочкам. Но мне кажется, то, благодаря чему имя Сергея Третьякова останется в теории литературы и истории искусства, — это литература факта, или фактография. Чему я и решил посвятить диссертацию еще в 2017 году, а теперь, в 2023-м, век спустя после выхода первого выпуска «ЛЕФа», публикуется первая монография об этом феномене.

Такого репрезентативного набора в истории советского авангарда, где редко тяготились жанровыми и профессиональными границами, больше нет. Этому соответствует и разброс его ролей, а также художественных практик. Он поэт, драматург, эссеист, теоретик, редактор, переводчик, фотограф и даже организатор колхозной типографии. Почти о каждом из этих Третьяковых уже выпущено по книге — стихов, пьес, путевых очерков, множатся сайты с материалами «Нового ЛЕФа». Недавно появилась и попытка сквозного жизнеописания, неизбежно грешащая галопом по биографическим кочкам. Но мне кажется, то, благодаря чему имя Сергея Третьякова останется в теории литературы и истории искусства, — это литература факта, или фактография. Чему я и решил посвятить диссертацию еще в 2017 году, а теперь, в 2023-м, век спустя после выхода первого выпуска «ЛЕФа», публикуется первая монография об этом феномене.

Важно сразу заметить: Третьяков не равно фактография, а фактография не равно Третьяков. Как теоретик он оказывается в импозантной компании Виктора Шкловского и Осипа Брика — в поздние 1920-е их называли «ревтройка». Есть даже карикатура с изображением корабля ЛЕФа, с которого все уже спрыгнули, и только Шкловский с Третьяковым сидят на этом тонущем судне (тонущем, понятно, по версии неприятелей). Варлам Шаламов по этому поводу пишет:

«Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по пьесам, по журналистике. Роль его в лефовских делах двадцатых годов была велика. <...> Третьяков был рыцарем-пропагандистом документа, факта, газетной информации. Его влияние в ЛЕФе было очень велико. Все то, за что Маяковский агитировал стихами — современность, газетность, — шло от Третьякова. Именно Третьяков, а не Маяковский, был душою ЛЕФа. Во всяком случае, „Нового ЛЕФа“».

Можно сказать, что меня интересует персоналия, бывшая душою ЛЕФа, то есть движения, выдвинувшегося в авангардных поисках, во многом из-за благоприятного социального климата или просто по недосмотру властей дальше всего. И в наиболее интересном направлении — преодоления искусства как «отдельно взятой сферы». Для этого и необходима своего рода ревизия, смещение фокуса с Маяковского, с которым они были соавторами ряда агитпоэм и соредакторами «Нового ЛЕФа», на фигуру Третьякова. Если именем одного из соавторов к 1938 году назовут станцию метро в центре Москвы, то другого за год до этого расстреляют и вычеркнут из всех советских библиографий.

Можно сказать, что меня интересует персоналия, бывшая душою ЛЕФа, то есть движения, выдвинувшегося в авангардных поисках, во многом из-за благоприятного социального климата или просто по недосмотру властей дальше всего. И в наиболее интересном направлении — преодоления искусства как «отдельно взятой сферы». Для этого и необходима своего рода ревизия, смещение фокуса с Маяковского, с которым они были соавторами ряда агитпоэм и соредакторами «Нового ЛЕФа», на фигуру Третьякова. Если именем одного из соавторов к 1938 году назовут станцию метро в центре Москвы, то другого за год до этого расстреляют и вычеркнут из всех советских библиографий.

Нельзя сказать и того, что литература факта — совсем не исследованный феномен. В предисловии к книге я пытаюсь восстановить стремительную хронологию возвращения интереса к фигуре Третьякова — конференции и публикации, в которых мне также доводилось участвовать. Но теории фактографии были пока посвящены в лучшем случае добротные научные статьи. При этом я не ограничиваюсь пересказом общей фабулы, связанной с героикой раннесоветского авангарда, но и предлагаю метасюжет литературы факта высказывания.

— В чем здесь принципиальное различие с просто литературой факта? И каковы терминологические отношения между «документом», «фактом» и «вещью»?

— Я говорю о литературе факта высказывания, чтобы вписать новолефовский концепт в более масштабную интеллектуальную историю — прежде всего философии языка и науки, для которых центральными являются понятие факта и высказывания (пропозиции).

Вообще, и в самом названии «литература факта» заложена немалая интрига или даже конфликт, поскольку литература характеризуется чем-то совсем нелитературным. Факт — это что-то из области науки, может быть логики, каких-то скучных позитивистов. А литература начиная с романтизма — это про эмоции или абстракции, про что угодно, но не про факты.

Сами эмоции и абстракции, однако, были сциентизированы в течение XIX века, первые стали объектами, а вторые — даже инструментами науки, что и послужило основанием экспериментальной эстетики. Изобретенный романтиками акцент на писательской субъективности считался «необходимым и достаточным условием» поэзии. Но при этом эпистемические основания романтической поэтики, грубо говоря, устарели к началу XX века — прямо как некоторые технические устройства. Хотя институционально эти настроения сохраняли инерцию, приводя к вытеснению всего научно-технического из области «чистого» искусства и превращая (пост)романтическую литературу в заводь для реакционных настроений, которые не всегда могут быть артикулированы политически и поэтому метафоризуются в культуре. Вот с этой «раздутой романом человеческой личностью» и будет бороться Третьяков методом фактографии и «биографии вещи».

Линия внимания и интереса к научному факту и/или технической вещи оказывается одним из способов литературы стать современной, модерной. (Как раз о каталогизации таких способов я в этом году читаю отдельный курс в «Свободном университете»Признан «нежелательной организацией».) С момента первых успехов эмпирической науки и формулировки понятия «документ» в историографии литература тоже стремится обрести фактичность — вместе с наукой, а иногда вопреки ей. Эмиль Золя призывал превратить литературу из искусства в науку — примерно психофизиологического цикла. Еще раньше Писарев, радикализуя Чернышевского, требовал, чтобы искусство растворилось в физиологии. Все эти еретические формулировки при этом являются опорными пунктами истории реализма.

А если это история, то не могли не устареть и сциентистские посылки реализма. По мере того как само понимание факта усложняется, осознается вовлеченность языка в его конструкцию, и начинают больше доверять уже не таким полулингвистическим объектам, как факты, а вещам. Грубо говоря, уже акцент на звукописи, сонорности и ономатопее несколько смещает с постамента лирического поэта, заставляет его по-новому подключаться к современности — в том числе научно-технической, что и делают французские символисты и итальянские футуристы. В литературе начинается поиск вещественности слова, материальности означающего. Чему особенно помогают новые технические устройства, впервые позволившие увидеть «звуковые пятна» или записать и воспроизвести движущиеся образы. Это принято называть модернизмом (и заодно разжигать большую межвидовую рознь с реализмом).

Идея записи фактов после модернистской революции «слова как такового» в том, что это синтез двух этих тенденций или, по старинке, тезиса и антитезиса на новом витке технологической и политической истории. Выходит, что литература факта (высказывания) это не просто возвращение к разговору о неких «очевидных» фактах, но и принципиальная осведомленность литературы о собственной фактичности языка — материальности знака или дискурсивной перформативности. Именно поэтому так важна в этом разговоре фигура Третьякова, экспериментировавшего в 1913 году с идеограмматическими композициями из строк, в начале 1920-х понимавшего поэзию как психотехническое агитсредство, а с начала 1930-х все больше говорившего об оперативном участии писателя в конструировании описываемых фактов — причем не только лингвистическом, но и практическом.

— Здесь хочется обратиться к такому высказыванию Третьякова: «Не существует фактов как таковых». Одно из свойств документа — его фальсифицируемость. А главное свойство факта, получается, возможность его производить?

— Даже фабриковать. И все опять же потому, что в понятии факта сочетается квазинаучная документальность с поэтическим «деланием вещи». Теория речевых актов учит, что актом высказывания некоторые вещи не описываются, а перформативно конструируются. Это лингвистическое оформление давней поэтической мечты учреждения некой реальности силой слова поэта, которая была обычно противопоставлена научной дисциплине установления фактов, существующих как бы самих по себе, «в природе». Поэтому мы еще можем представить, что такое документальная литература, но тогда уж без особого внимания к вещественности и тем более уж действенности языка.

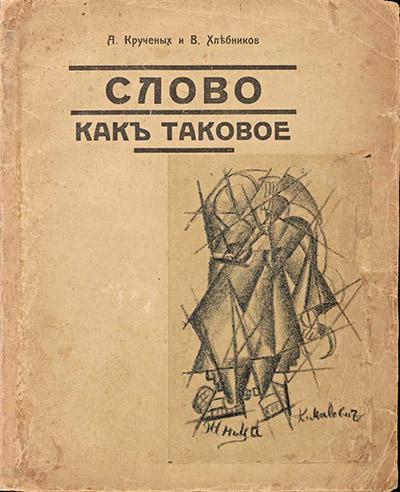

Провозглашая, что «не существует фактов как таковых», Третьяков, с одной стороны, передает привет Крученых, Хлебникову, Якобсону и всем адептам самодостаточности языка: в отличие от «слова как такового», не бывает фактов, отсылающих только к самим себе. Истинность факта определяется референцией, некой внеязыковой реальностью. Вообще-то у слова тоже есть значение, но вот модернистская революция попробовала отсечь его, сосредоточиться на звуковой материи или наборе букв. Кому-то, как говорится, зашло, но это не все, что может литература, и Третьяков задается резонным вопросом, почему бы ей не побыть с фактами, когда вокруг уже не туман кафешантанов, а молодая строящаяся республика.

Провозглашая, что «не существует фактов как таковых», Третьяков, с одной стороны, передает привет Крученых, Хлебникову, Якобсону и всем адептам самодостаточности языка: в отличие от «слова как такового», не бывает фактов, отсылающих только к самим себе. Истинность факта определяется референцией, некой внеязыковой реальностью. Вообще-то у слова тоже есть значение, но вот модернистская революция попробовала отсечь его, сосредоточиться на звуковой материи или наборе букв. Кому-то, как говорится, зашло, но это не все, что может литература, и Третьяков задается резонным вопросом, почему бы ей не побыть с фактами, когда вокруг уже не туман кафешантанов, а молодая строящаяся республика.

То есть это прямой бунт на корабле футуризма, с которого собирались бросать классиков «непонятнее иероглифов». Я бы не сказал, что Третьяков бросает заумь с этого же корабля — напротив, для него опыт модернистской революции звукового пятна очень важен. Скорее он переоборудует этот корабль в завод — и подробно оговаривает место заумников «на огромном словопрокатном заводе современной поэзии» — в специальной химической лаборатории. Но это же показывает, насколько шире он мыслит все предприятие. И вот если в этой спецлаборатории, в искусственных условиях и небольшим тиражом можно (и нужно) выделить «слово как таковое», акцентировать его чисто воспринимательную сторону, то сам Третьяков захочет литературу «повернуть к читателю интеллектуально воздействующей стороной» *Возможно, это не относится к делу, но, поскольку всякая научная работа — это не бенефис, а тоже часть большого коллективного предприятия, я должен поделиться контекстом. Я работал над диссертацией под руководством профессора Жана-Филиппа Жаккара, автора классических работ о заумной поэзии и обэриутах. Кстати, его книга в этой же серии называется «Литература как таковая» — с очевидной отсылкой к Крученых. На протяжении нескольких лет исследования мы находились в диалоге, а моей задачей было доказать, что футуристический авангард имел еще важную производственную линию и именно ей немало резонировал с европейскими движениями..

Но при этом как заумный поэт сам, Третьяков не забывает о «сделанности» литературных вещей и распространяет это качество даже на дорогие его сердцу факты, раз теперь они составляют материал литературы. Благодаря этому сочетанию научной ориентации и риторической осведомленности Третьяков оказывается чуть ли не первым в XX веке, кто осознает языковую и политическую сконструированность фактов, ведь если прочитать цитату до конца, то мы узнаем, что вместо фактов как таковых есть «факт, усиливающий наши социалистические позиции, и факт, их ослабляющий. Факт — друг и факт — враг».

— Звучит довольно зловеще, если учесть, что это написано в год великого перелома...

По этой причине главный скандал литературы факта и формулируется обычно так: «Ага, она пытается описывать факты настолько точно, насколько это позволяет язык (литературная традиция, социальная конструкция знания), но при этом она также еще и за что-то (социализм) агитирует, а то и прямо вмешивается в положение дел». Последнее происходит в какой-то вовсе романтической манере пойетического акта (от poeien), и тогда причем же тут факты?

Кстати, аналогичный парадокс, по замечаниям многих историков, отмечал уже разночинную критику, однако в 1860-е вера в научные факты (то есть идеологию позитивизма) была сильна как никогда и потому, если уж принималась кем-то за кредо, исключала всякое перформативное вмешательство и заставляла политическую страсть разночинцев приходить в такое противоречие с их научными симпатиями. Чтобы понять, чем программа ЛЕФа отличается от программы «Современника», одной истории литературы недостаточно, необходима смежная история литературы и науки.

Все дело в том, что к XX веку наука начинает действовать отличным образом, а осмысляющая ее историческая эпистемология совершает «от ворот поворот» от (нео)позитивизма, который вплоть до 1930-х стремился совершать научные открытия «природных явлений» как всегда уже существующих и предшествующих инициативе ученого природных объектов. Именно в этом контексте и появляется литература факта, не просто как запоздалый реализм, но как специфическая форма литературного позитивизма, оказывающаяся в резонансе со становящейся научной эпистемологией (дата выхода первой работа Гастона Башляра совпадает с запуском «Нового ЛЕФа»).

Другими словами, желание говорить о фактах в 1920–1930-х является не таким уж неожиданным в литературе, поскольку в это же время наука, в свою очередь, постепенно приходит на практике (а эпистемология — в теории) к конструктивистскому пониманию факта. Точно так же как в этот момент постпозитивистская философия науки, ЛЕФ колеблется между требованием быть ближе к факту и осознанием того, что факты конструируются социально (и что есть эти самые «факт-друг и факт-враг»), а также медиатехнически.

Собственно поэтому я и рассматриваю литературу факта в контексте дискуссий этих же лет, идущих в среде логических позитивистов, целиком преданных «научной картине мира», но при этом открывающих речевые акты и языковые игры. А также в контексте размышлений Людвика Флека и Гастона Башляра, которые начали ревизию понятия факта в научной эпистемологии и довольно очевидным — для нас теперь — образом пришли к тому, что факты не берутся из природы, а конструируются — дискурсивно, лабораторно и социально. Встраиваем ли мы ЛФ в лингвоэпистемологию (как попытку «называть вещи своими именами», что приходит вслед за «воскрешением слова») или в историческую эпистемологию (как желание говорить о «фактах как таковых»), она получает интереснейшие резонансы с переходом от логического позитивизма к философии обыденного языка и теории речевых актов или с критикой позитивизма в философии науки.

Если угодно, у литературы факта не меньше «фамильных сходств» с программами исторической эпистемологии и постпозитивизма, чем с манифестами литературного авангарда и партийными постановлениями о литературе. Когда Третьяков уже в 1929 году говорит, что «фактов не существует», он предвосхищает Башляра, который движется в том же мыслительном направлении, понимая, что наука пишется, а не берется из природы. Но только, в отличие от Башляра, Третьяков говорит не про природу, а про общество. Для него нет фактов социальных, хотя на дворе 1930-е и их единственно верную интерпретацию сейчас всем вдолбят плотным шрифтом, как в «Исправительной колонии» Кафки. Третьяков же отстаивает гибкость социальной ткани и вовлеченность пишущего в конструирование этой ткани.

— И все же сложно игнорировать контекст этих самых партийных постановлений. А также нетрудно заметить, что в вашей книге — и даже на ее обложке — отведено очень заметное место Льву Троцкому.

— Да, Троцкий не только оставил сборник блестящих литературно-критических очерков «Литература и революция», но и был ключевым актором культурной — не говоря уж о политической — революции, происходившей все 1920-е. Собственно, если основателем Пролеткульта и заступником пролетарской чувственности принято считать Александра Богданова, то основной тезис ЛЕФа можно вполне назвать троцкистским. Это революция чувственности через трансформацию форм быта, не в последнюю очередь и литературного. То есть не только идей, но и материальных практик писательства, которые оформляются в том числе современными медиатехниками — газетой, радио или кино. Во всех этих медиа Третьяков и действовал, в этом смысле не только теоретизируя, но и практикуя новую культуру литературного быта и новые литературные техники.

Впрочем, Троцкий не только находится в диалоге с Третьяковым в неком пространстве идей и культурной истории, но и, так сказать, в повседневности — появляется на спектаклях, которые были основаны на предложенных им текстах, как, например, «Земля дыбом» — переработанной Третьяковым пьесы Марселя Мартине «Ночь». Сценографический эскиз к ней за авторством Любови Поповой вынесен на обложку моей книги, где и можно увидеть портрет Троцкого — разумеется, наряду с техническими объектами, геометрическими конструкциями и вбегающими в них, по правилам фотомонтажа, физкультурниками, а также элементами «текстомонтажа», как это называл его автор. Имя Троцкого, как и Третьякова, было вымарано из советской историографии, но при этом именно им раннесоветская культурная революция обязана больше, чем кому-либо другому.

Впрочем, Троцкий не только находится в диалоге с Третьяковым в неком пространстве идей и культурной истории, но и, так сказать, в повседневности — появляется на спектаклях, которые были основаны на предложенных им текстах, как, например, «Земля дыбом» — переработанной Третьяковым пьесы Марселя Мартине «Ночь». Сценографический эскиз к ней за авторством Любови Поповой вынесен на обложку моей книги, где и можно увидеть портрет Троцкого — разумеется, наряду с техническими объектами, геометрическими конструкциями и вбегающими в них, по правилам фотомонтажа, физкультурниками, а также элементами «текстомонтажа», как это называл его автор. Имя Троцкого, как и Третьякова, было вымарано из советской историографии, но при этом именно им раннесоветская культурная революция обязана больше, чем кому-либо другому.

При этом сама концептуальная конструкция фактографии, возникающая после агитационных стихов и психотехнических экспериментов в театре, как бы предлагает технику безопасности в эпоху начинающегося вольного обращения с фактами партийной и советской истории. Посвятив один из последних выпусков «языку Ленина» — сразу после его смерти, — ЛЕФ перестает печататься. К 1925 году, уже после того как прозвучит предложение исключить Троцкого из партии и начнется узурпация власти Сталиным, выходит постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», в котором эта самая политика еще довольно мягко, но уже заявлена, и все члены ЛЕФа оказываются в значительно более маргинальном положении, чем когда их логотип переплетался на каждом заднике с Госиздатом.

Тем не менее лефовцы продолжат отстаивать жизнестроительную программу преодоления литературы как отдельно взятой сферы (что, в свою очередь, полемически перекликается с уже озвученным лозунгом «строительства социализма в отдельно взятой стране»). Олицетворяя нечто вроде перманентной революции в искусстве, ЛЕФ противостоит замыканию активности литераторов на вопросах стиля и внутри литературной традиции, при этом размыкая ее в направлении медиа.

Тем не менее лефовцы продолжат отстаивать жизнестроительную программу преодоления литературы как отдельно взятой сферы (что, в свою очередь, полемически перекликается с уже озвученным лозунгом «строительства социализма в отдельно взятой стране»). Олицетворяя нечто вроде перманентной революции в искусстве, ЛЕФ противостоит замыканию активности литераторов на вопросах стиля и внутри литературной традиции, при этом размыкая ее в направлении медиа.

Поскольку в этом постановлении звучит призыв «использовать все технические достижения старого мастерства, выработать соответствующую форму, понятную миллионам», Третьякову в голову и приходит эта идея: нужно синтезировать весь авангардистский багаж, опыт революции языка и медиа, с документалистской и реалистической доктриной. Просто факт теперь должен быть не увиден глазами, как было во времена Некрасова, он должен быть записан техникой. Получается, с одной стороны, та самая советская реальность, зафиксированная максимально точно, а с другой стороны — сами новые медиа все это заставляют выглядеть остраненно (вспомним про фирменный ракурс Родченко). Советская действительность увидена не заемным языком пролетарских писателей, а глазом, вооруженным технически, вертовским «кино-оком», продолжающим революцию поэтического языка. Вертов был членом ЛЕФа, у него есть важное замечание о том, что киноправда — это ленинский жанр. Не в том смысле, что он иллюстрирует линию партии, а в том, что технический способ записи действительности конгениален Октябрьской революции.

И Третьяков, участвовавший еще и во всех редакционных дискуссиях ЛЕФа о кино- и фотофактографии, ставит себе задачу изобрести нечто подобное в литературе — способ записывать реальность в техническом смысле слова. Не описывать, а записывать. Здесь вспоминается формула Маяковского: «Можно не писать о войне, но надо писать войною». В формуле Третьякова сохраняется известная авангардистская наглость — писать не о чем, а чем. В данном случае — новыми на тот момент медиа.

— Размышляя об отношениях Третьякова с техникой, невольно задумаешься вот о чем. В наши дни технические «инновации» как будто направлены не на то, чтобы сотрудничать с автором, а на то, чтобы его собою заменить во имя наращивания мощностей производства бессмысленной информации. Можно ли сказать, что ваша книга посвящена уникальному историческому моменту, когда у художника и техники был естественный и гармоничный симбиоз?

— Это большой сюжет, из-за которого мы рискуем снова отправиться в XIX век, начиная с которого разные механизмы все чаще приходили в литературу, меняя ее. Не просто представления литературы о самой себе, но ее способы распространения, а (значит) также очень часто и способы письма. Только вдумайтесь: за время жизни Бодлера, еще рассчитывающего стать романтическим поэтом, в обиход начинает входить больше технологий, чем за всю предыдущую историю, и каждая из них провоцирует кризис в представлении об искусстве. Поэтому, конечно, отношение литераторов к технике далеко от безоговорочного принятия, скорее техника всегда оставалась вызовом, и литературе понадобились десятилетия XIX века, чтобы от Готье, считавшего «все полезное уродливым», от исключения техники из эстетического поля (и даже противопоставления ему), перейти к заявкам на статус пионера научно-технического прогресса в лице Золя. От освежающего остранения, оказываемого индустриальными технологиями на литературную форму (Маринетти), дело переходит к постепенному принятию с подачи Беньямина технического (вос)производства в качестве одного из условий современного произведения искусства. Сегодня ссылки на Маклюэна стали почти обязательными, но от этого само понятие техники скорее автоматизируется. Невозможно даже толком определить: литература существует в оппозиции к научно-техническому прогрессу, заигрывает с ним или даже имеет право быть не осведомленной о нем.

В продолжение лефовского способа ставить вопросы нужно вести речь не просто об «образах технического» в литературе, но о том, как и какая техника воздействовала на «литературные техники». Тогда и вопросы, традиционно понимаемые (в том числе, кстати, формалистами в составе ЛЕФа) как имманентные литературе — функция рассказчика или эволюция жанров, — могут оказаться периферией нашей технической культуры. Более того, без того чтобы мыслить эту самую эволюцию телеологически или слишком линейно, можно увидеть увлеченность литературы техникой как примету собственно модернистского ее состояния, которое как раз принято датировать сомнениями Бодлера по поводу фотографии. Напомню, что именно по этому поводу Беньямин замечает, что нужно задаваться не вопросом о том, является ли фотография искусством, а вопросом, как изменилось определение искусства в виду ее изобретения. Становясь все менее академичным и все более экспериментальным, искусство испытывает на себе эффекты присутствия технических объектов, а отношение к этим эффектам позволяет, в свою очередь, делимитировать искусство модернистское (где техника уже присутствует) и авангардное (где она уже приветствуется).

Первыми к этому пониманию начинают пробиваться футуристы, настаивающие на машине не как на символе, но приводном ремне экспериментации, ведущей к обновлению поэзии и «человеческой чувствительности под действием великих научных открытий». Эта смычка «научные открытия — технические изобретения — человеческая чувствительность — поэтические письмо» становится магистральной для авангарда 1910–1920-х, поколения поэтов — участников лабораторных экспериментов (Гертруда Стайн, Готфрид Бенн) и поэтов-авиаторов (Маринетти, Каменский). Если, связывая экспериментальные образцы верлибра с ритмом, Гюстав Кан еще опирается на науку (эмпирическую фонетику), то его протеже Маринетти оказывается уже по ту сторону дебатов о просодии — на опыте технической современности и пользования новой техникой.

Поэтому насчет симбиоза я не уверен, скорее, чтобы технические факты порождали литературные, должно сохраняться остраненное, но при этом уже вовлеченное отношение писателя к технике. Самые сильные впечатления и, соответственно, изобретательное отношение технические объекты порождают у первых пользователей. Сегодня набор стихов на пишущей машинке может быть изящным эстетическим ретро, но он уже не может спровоцировать того изменения стиля, которое это спровоцировало у Ницше. Третьяков и здесь оказывается в очень выгодном положении — с последовательным интересом к техническим объектам, пониманию того, что они меняют в письме, но еще до большого числа «отзывов пользователей».

Что делает в этой ситуации Третьяков? Он садится в 1924 на поезд в Китай и начинает «кодачить», то есть транспонировать эффекты фототехники в литературе. Он садится в самолет и испытывает сильные эмоции, но в 1928 году это уже не перцептивный шок, который перелет провоцировал у Маринетти или Василия Каменского, а словарные затруднения. Ему недостаточно ономатопоэтической записи или деформации словаря, которые удобно позволяли футуристам отличаться от традиционной литературы. Его задачей является выработать «квалифицированный взгляд на вещи».

Третьяков стремится сохранять литературу в современном состоянии, а новые технологии воспринимает как повод для немедленного обновления средств литературы. Но важен и сдвиг, который он совершает внутри самой «традиции авангарда»: к футуристическому опыту скорости и новых ощущений добавляется редакционная «путевка» и социальное задание. Важно не только, какие ощущения испытывает пишущий и какие модификации языка провоцирует полет, важно куда летит Третьяков. А летит он по направлению к «Коммунистическому маяку». Сложно было выбрать колхоз с более удачным названием.

— Как раз по поводу колхозного активизма. Расскажите поподробнее про Коммаяк.

— Важно, что Третьяков не просто коммивояжер «новых медиа», поскольку понимает, что никакие языковые действия, никакие техники делания недостаточны, факты даются в руки тем, кто участвует в их конструкции ценой длительного участия «на местах».

Итак, он летит к Коммаяку, самолет совершает аварийную посадку. Приземлившись, Третьяков садится на поезд, тоже не доезжает до нужного колхоза, пересаживается на автомобиль, у автомобиля заканчивается бензин. Происходит своего рода калибровка технических средств. С одного транспорта он пересаживается на другой, пока не оказывается в колхозе с фотоаппаратом в руках, который технически позволяет еще немного приблизиться к объекту, но одного зума Третьякову не достаточно. И в другую поездку в Коммаяк он понимает, что нужно войти с реальностью в определенные деловые отношения. Не просто бесстрастно фиксировать и уж тем более не экзотически восторгаться. Нужно стать участником. И вот тут понятие факта начинает трансформироваться из позитивистского в этнографическое.

Технику стоит понимать широко — как все, меняющее наше отношение с пространством и временем, от железных дорог до телеграфа. И если Шкловский даже в описании романа эксплуатирует метафору паровоза, то для Третьякова техника — это скорее медиатехники, опосредующие письмо и коммуникацию. Он изобретает техноантропологию, в которой от тела до аппарата даже не рукой подать, а это одна и та же рука, расширенная и дополненная технически. Чтобы писать по-новому, недостаточно экзотических впечатлений туриста. Писатель должен путешествовать всем телом и желательно с каким-нибудь социальным заданием. То есть ставить свое тело в разные неудобные обстоятельства — физические и социальные. Писатель — это не только тот, кто сидит за столом, но и тот, кто осведомлен о работе ротационного пресса и способен основать колхозную типографию (такому видению очень способствует немецкое Schriftsteller). Что Третьяков своей культурнической задачей в Коммаяке и делает.

Не только название, но и география этой сельхоз коммуны заставляет подозревать, что Третьяков ставит более хитрую задачу по отношению к литературной традиции. Пятигорск — место действия «Героя нашего времени», место написания первых сочинений Толстого и его решения выйти в отставку и целиком посвятить себя литературе. С одной стороны, Третьяков следует призыву первой пятилетки «на колхозы», сочетающейся с доктриной производственного искусства. С другой, он едет туда как будто потягаться с классиками (сравните амбициозность этой задачи с ономатопоэтической транскрипцией звука мотора). Ведь если история движется — политически и технологически, — то сейчас, чтобы описать протекающую под тем же Пятигорском жизнь, нужно не только пользоваться новым языком или новыми медиа, но еще и оказаться в другой роли — не как помещик или скучающий турист, но как колхозный активист.

Жест Третьякова опять же обращен двояко: он не только помнит требование футуристов «сбросить классиков с корабля», но и спорит с лозунгом «учебы у классиков», который уже озвучен РАПП. Его более диалектическая позиция демонстрирует, что литература, возможно, не сводится к бросанию, но делается теперь другими средствами. Он не учится, а заигрывает с классиками, называя сборник колхозных очерков «Месяц в деревне», подчеркивая, что «„колхоз“ в советской литературе должен быть... противопоставлен „имению“ в литературе классической, „коммуна“ — дворянскому гнезду». У Третьякова на уме всегда литературная война, частью которой было его милитантное краеведение. Революционная война против классиков. Он верен заветам футуризма, которые собирались сжечь музеи. Но его еще интересует то, какие социальные формы должны возникнуть на их месте.

В этом смысле литература факта — это перелицовка гегелевской проблемы из «Лекций по эстетике», где говорится о «конце искусства». Гегель констатирует завершение то ли классического искусства, то ли искусства вообще. Очень похожую формулу обсуждают Третьяков со Шкловским. Последний говорит, что необходимо положить конец «старолитературному отношению к вещам». Однако значит ли это, что на его место должно прийти новолитературное отношение к вещам? Или что вообще всякое литературное отношение мешает деятельному подходу?

В этом смысле это очень мерцающая доктрина, если выражаться в терминах московского концептуализма. Вроде бы литература факта должна положить конец всякой литературе, выйти в репортаж, в колхозный активизм. Это версия, предложенная Третьяковым. Но в то же время она допускает авангардистское балансирование между писательством и «второй профессией», которая поможет создать новую литературу. Это ближе к позиции Шкловского. Парадоксальным образом это движение позволяло сосуществовать очень разным версиям того, как покончить с литературой. Во всяком случае с литературой, какой мы ее знали.

Otto Neurath, International Picture Language: The First Rules of lSOTYPE (London, 1936)

Otto Neurath, International Picture Language: The First Rules of lSOTYPE (London, 1936)

— У вас в книге упоминается знаменитая лампа «Баухауза», которая дает увидеть, как она работает. Вероятно, это самая наглядная иллюстрация к тому, о чем вы говорите.

— Возможно, но далеко не единственная. Все они, будь это лампа, вдохновленная графикой Ласло Мохой-Надя, или символьный язык, разработанный Отто Нейратом в рамках его проекта ИЗОТИП, обнаруживают общую конструктивистскую чувствительность, к которой в эти же годы тяготеет и фактография Третьякова. Однако, помимо того, что все эти проекты претендуют на прозрачность конструкции, они требуют и весьма серьезных ухищрений для ее обеспечения. Что такое «прозрачный стиль» или даже «стиль факта»? Это характерная для межвоенной эпохи идея: давайте сделаем литературу соответствующей фактам и будем пользоваться прозрачным языком. На это напрашивается диалектический ответ: стоит не только полагать возможным стиль факта, но и учитывать неизбывный факт стиля. Хотя бы даже в самом этом выражении. Это измерение — фактов самого литературного порядка, если угодно, фактов языка и их опять же максимально научного описания — открывает формализм, к слову, на страницах все того же ЛЕФа. Словом, этот формалистский шаг к пониманию того, что литературные факты не «даны», а исторически становятся, необходимо возводить к той же культуре факта. Вслед за одним проницательным замечанием Эйхенбаума я рассматриваю это как форму литературоведческого позитивизма.

Здесь нужно указать на существующую к 1920-м более широкую «культуру факта», связывающую искусства с философией, наукой, инжинирингом и так далее. Люди этой культуры — возможно, в последний раз в истории — рассчитывают на то, что точное описание реальности или, учитывая озвученные оговорки, ее конструирование, создание прозрачных конструкций в архитектуре и тому подобное, — все это улучшит жизнь, сделает ее более упорядоченной, прозрачной и, возможно, даже счастливой. «Новую вещественность» (Neue Sachlichkeit) иногда переводят как «Новую фактичность», и это движение конца 1920-х также уже не сводится к экспрессионистскому празднованию вещественности поэтического языка, оно задумывается о том, как вещи сделаны и могут ли определенные «социальные факты» быть перестроены. Еще лучше этот аспект сделанности/сконструированности чувствуют носители французского языка, в котором fait, «факт» — это буквально то, что сделано. Не в последнюю очередь мое понимание факта определило то, что я занимался этим исследованием внутри франкофонной академической среды, при этом в основном немецкоязычной Швейцарии, сегодня считающейся родиной всего эргономичного.

— Кажется, что тогда понятие факта должно быть важно и для сюрреалистов. Каковы отношения сюрреализма с техникой?

— Сюрреализм удивительно синхронизирован с фактографией: он тоже раскалывается в конце 1920-х: появляются трансгрессивная линия Жоржа Батая и журнал Documents, а с другой стороны — соратники Бретона, которые входят в компартию, за это их принято ненавидеть. Что-то похожее происходит с наследством ЛЕФа, которое будет разделено между историографией дистиллированного авангарда и теми, кто отойдет к соцреализму и потому будет цениться ниже. Третьяков здесь оказывается последней фигурой, которая последовательно сопротивляется этому расколу между техническими экспериментами и политической ангажированностью. И он же биографически оказывается связан через Брехта с немецким авангардом, а через Беньямина — с французским сюрреализмом, чему посвящена последняя часть книги «Литература после факта».

Даже после своей гибели он продолжает жить в этом знаменитом неудачнике — Беньямине, написавшем важнейшие для XX века тексты о технике и литературе. И это не только «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», но и «Автор как производитель», который посвящен Третьякову и заявляет, что технический эксперимент и верная политическая тенденция в равной степени важны для литературы, если она хочет оставаться современной. Этот текст не публиковался при жизни Беньямина, его обнаружили только в 1970-е, и через него историк авангарда Фриц Мирау раскопал Третьякова и начал переводить его на немецкий. Так в немецкой библиографии появляется имя Tretjakow.

Околосюрреалистической публике он должен был стать известен на лекции Беньямина в 1934 году. Опыты сюрреалистов с фотографией происходят с тех же поздних 1920-х. Примечательно, что один и тот же технический аппарат в контексте иной национальной традиции или политической тенденции приводит к совершенно иным результатам. Для Третьякова фотография — это фотофакт, элемент диалектической грамматики, который еще должен быть синтаксически оформлен в высказывание. А для сюрреалистов — это повод для эротических резиньяций.

Это очень важный тезис, подводящий к ревизии формализма. Формализм накладывает запрет на интерес к параллельным рядам и на генетическое объяснение литературных фактов фактами из параллельных рядов, к примеру такого, как эволюция технических объектов. Настаивать на технике для меня так важно, чтобы показать, что можно, вопреки Тынянову, связать внутренние литературные эволюции с определенными внелитературными обстоятельствами, поскольку они являются не такими уже и внешними (хотя и не сугубо имманентными для литературы), если опосредуют запись, хранение и циркуляцию текстов. Поэтому размышление о «литературной технике» становится центральным для моей книги. Под этой метонимией я в данном случае подразумеваю то, что литературные техники не только отсылают к технонауке, но непосредственно примыкают к опыту пользования первой культурной техникой — языком.

Это очень важный тезис, подводящий к ревизии формализма. Формализм накладывает запрет на интерес к параллельным рядам и на генетическое объяснение литературных фактов фактами из параллельных рядов, к примеру такого, как эволюция технических объектов. Настаивать на технике для меня так важно, чтобы показать, что можно, вопреки Тынянову, связать внутренние литературные эволюции с определенными внелитературными обстоятельствами, поскольку они являются не такими уже и внешними (хотя и не сугубо имманентными для литературы), если опосредуют запись, хранение и циркуляцию текстов. Поэтому размышление о «литературной технике» становится центральным для моей книги. Под этой метонимией я в данном случае подразумеваю то, что литературные техники не только отсылают к технонауке, но непосредственно примыкают к опыту пользования первой культурной техникой — языком.

— В заключение хотелось бы вернуться к одному имени, которое прозвучало в самом начале. Какое место в литературе факта и в вашем исследовании этого феномена занимает один писатель, связи которого с советским авангардом остаются в тени его собственного, очень страшного, творческого наследия? Речь, конечно же, о Варламе Тихоновиче Шаламове.

— Фигура Шаламова так же важна для обсуждения итогов фактографии, как и фигура Беньямина. Может показаться, что он здесь оказывается в неожиданном контексте, однако в молодости он был знаком с редакцией «Нового ЛЕФа» и признавался позже, что он и «сам по профессии фактограф, фактолов, но, что делать, если этих записей нет. Нет личных дел, нет архивов, нет историй болезни...»

Значит, фактография — не единственный, а один из методов того, что Шаламов называет «большой документальной доктриной» и куда входит и его «новая проза».

Шаламов — не только послесловие или послежитие авангардистского проекта, он еще всегда видит себя в большом модернистском контексте, где с ним сосуществуют Беккет, Роб-Грийе и так далее. Он каким-то образом это все учитывал и пытался побить своим аргументом невероятной силы.

Молодой Шаламов, поэт, приходит в редакцию «Нового ЛЕФа» и вместо того, чтобы получить согласие опубликовать стихи, получает задание — создать радиоинструкции. Что, конечно, для молодого лирического поэта равнозначно оскорблению. На самом деле это было приглашение в самый центр дебатов, в которых участвуют Маяковский как, вероятно, первый поэт, услышавший свой голос по радио, и Третьяков, который размышляет об этом же медиуме в «Как десятилетить» и ранее читал курс «Речестройка».

Можно назвать его блудным сыном фактографии. Шаламов не верит в сциентистский или газетный факт — во многом потому, что к тому моменту советские газеты уже было принято не читать. Но он верит в правду документа, пусть теперь он должен быть «окрашенным кровью». Это документ не историка, а скорее юридического типа. (Кстати, они с Третьяковым учились на московском юрфаке и поэтому прекрасно понимали, что такое факт еще и в криминологическом смысле.) Шаламов пытается поставить фактографию уже на службу не социалистической стройке, а на службу будущему трибуналу над сталинизмом. Так до конца и не случившемуся, как мы сегодня понимаем. Обратите внимание: суд он ждал не над советским экспериментом, а над сталинизмом.

«Новая проза» — это, возможно, последний эпизод литературного позитивизма. И хотя фактография Шаламова существует в более катастрофической исторической и персональной ситуации, несмотря на все расхождения, передача вируса фактографии тогда, в редакции «Нового ЛЕФа», произошла, оказавшись долговечнее заключения.