«Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу»

Как Илья Эренбург в 1920‑е годы «переболел» конструктивизмом

«Наваждение материи»: журнал «Русская книга»

Илья Эренбург, 1925

Илья Эренбург, 1925

Когда Илья Эренбург после Февральской революции, после восьми лет жизни в Париже, вернулся на родину, его охватило необъяснимое чувство тревоги: он видел неустроенность мира, ощущал кризис культуры. Молчать он не мог — необходимо было выговориться, облачить в словесную форму свои переживания. При этом, казалось, ничего нельзя было уже делать по-старому — ни писать, ни думать, ни жить. О наступившем кризисе культуры тогда говорили многие. Как верно подметил Николай Бердяев в статье «Кризис искусства», «окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам». По мнению Бердяева, с момента революции в старой красоте человеческого быта и человеческого искусства что-то радикально надломилось, раньше красота была статична — храм, деревенская усадьба, а ныне все стало «динамическим», сметая скоростью механического движения пережитки прошлого.

Это «наваждение материи» коснулось и Ильи Эренбурга, выразившись в его увлечении конструктивизмом. Представители этого направления стояли за отрицание старого искусства в его традиционных формах. «Мы объявляем непримиримую войну искусству, — писал один из теоретиков конструктивизма Алексей Ган. — Перед мастерами художественного труда встает задача: оторваться от спекулятивной деятельности (искусства) и найти пути к реальному делу, применив свои деяния и уменье ради настоящего живого и целесообразного труда. <...> Труд, техника, организация». Литературный конструктивизм заявлял о себе как о направлении, «призванном возглавить не только культурные, но и технические процессы в период перехода крестьянской России к индустриальному социализму». А теоретики направления видели в конструктивизме господствующий «стиль эпохи». Конструктивисты делали ставку на техническую революцию, которая представлялась им фактором, способным послужить толчком к преодолению российской отсталости. Они рассуждали о необходимости штурма инертного искусства и борьбы с советской обывательщиной, требующей легкого чтения, и размышляли о роли интеллигенции в социалистическом строительстве.

Эренбург находился в постоянных поисках нового: «Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно», — отмечал автор. Попытки рассказать о новом русском искусстве Эренбург предпринял весной 1921 года. По дороге в Париж писатель выступил с докладом в Риге. Эренбург, собравший вокруг себя небольшой круг людей, говорил о жизни русского, главным же образом московского, искусства. Писатель подчеркивал, что цели его доклада — уведомительные, и поэтому он не станет объяснять свою точку зрения на новое русское искусство. Его выступление состояло из трех частей: сначала сообщалось о театре, затем об изобразительном искусстве и, в заключение, о литературе и поэзии. Как отмечала рижская газета «Сегодня», самым интересным театром в Москве, по словам Эренбурга, можно назвать «Камерный театр» Таирова, где центр интереса сосредоточен на внешнем развитии действия. В области живописи крайние течения отмирают и нового движения не наблюдается, а в мире литературы и поэзии дело обстоит совсем плохо — печатать становится трудно из-за недостатка бумаги. Главная же особенность современности, как заметил писатель, заключается в том, что «беспредметность» вообще заменилась культом «вещи».

Эти идеи Эренбург вскоре перенес на бумагу. И первой трибуной, с которой он заявил о своих новых литературно-эстетических установках, стал журнал Александра Ященко «Русская книга», основанный в 1920 году и выходивший при крупнейшем тогда в Берлине русском книжном магазине «Москва». В лице Эренбурга редакция журнала нашла не просто критика, писавшего о литературной жизни Советской России, но и «убежденного, последовательного пропагандиста русского молодого искусства в его наиболее радикальных проявлениях». Объективный литературно-критический взгляд на события в России перемежался в статьях Эренбурга с установками конструктивизма. Он выступал «не во имя свободы, а против свободы, за организацию, за разум, за справедливость, за ясность». При этом, как отмечали критики, писатель был категоричен в своих оценках — он безоговорочно ругал одних и превозносил других: «Для Эренбурга все те, кто не с ним, — мертвецы, неспособные родить живое слово». На страницах «Русской книги» писатель разрушал культ символизма и мирискусничества, свойственный изданию. И если Ященко писал о подъеме поэтического творчества в период Гражданской войны, выдвигая в качестве яркого примера поэта Волошина, то для Эренбурга Волошин был как бы вне современной поэзии. По его мнению, стихи Волошина, равно как Брюсова или Бальмонта, «сохранили неподвижность», а если говорить о самих поэтах, то, «как бы ни были велики их общепризнанные заслуги, не они ныне олицетворяют современную поэзию».

Это были не единственные расхождения во взглядах Эренбурга и Ященко — с самого начала их сотрудничества было ясно, что они по-разному относятся к новым явлениям художественной жизни Советской России. Ященко не разделял симпатий Эренбурга к творчеству Цветаевой и Маяковского, не нравились ему и фавориты писателя в области изобразительного искусства и архитектуры. В своем обзоре пяти последних лет русской литературы Ященко уделил значительное место Эренбургу. Бесспорно, он признавал за ним писательский талант и мастерство «первоклассного прозаика». Статья начиналась с рассуждений о воззрениях Эренбурга, о его писательском таланте, при этом особо отмечалось, что «темы его современны и современен самый стиль его, лапидарный, отрывистый, футуристический». Однако хвалебные пассажи затем переходили в неприкрытое порицание. Ященко критиковал эстетические вкусы Эренбурга, его одобрение авангардизма, его «нигилизм», его «нездоровые настроения, противоречащие духу, которым должна вдохновляться русская литература». Сочинения писателя и до этого вызывали замечания и неодобрительную критику литературной братии (вспомним хотя бы скандал, разразившийся из-за статьи киевлянина Ильи Василевского (Не-Буквы), который обвинил Эренбурга в мании величия, плагиате и антисемитизме), но едкий отзыв Ященко стал для писателя последней каплей. В крайне подавленном состоянии он отмечал, что «сильно одинок», что у него нет «ни „соратников”, ни друзей, ни прочих, смягчающих вину (жизни) обстоятельств».

Гимн конструктивизму: «А все-таки она вертится»

Тему искусства Эренбург продолжил и на страницах собственной книги «А все-таки она вертится», вышедшей в Брюсселе в сентябре 1921 года. «А все-таки она вертится» стала книгой-гимном конструктивизму, книгой отрицания и порицания человека, книгой, провозгласившей царство «машины» и «вещи». С каждой последующей ее страницей открываются все новые и новые подробности современного мира «машины» и «машинности». Шаг за шагом, главу за главой Эренбург проводит читателей по «разным корпусам великой фабрики, где вырабатываются ныне ценности завтрашнего дня». Автор утверждает, что «старое искусство (молитвенное, успокаивающее, украшающее, уводящее от жизни) кончилось» и теперь наступило «новое искусство — организующее жизнь». То, что философы называли «кризисом искусства», с присущими ему «стремлениями», «расщепляющими и разлагающими всякий органический синтез и старого природного мира и старого художества», Эренбург оценивает как новую форму искусства или искусство, которое перестало быть искусством как таковым. По мнению писателя, теперь его сущность состоит именно в том, что оно пробивает стену, отделявшую прежде искусство от жизни — вообще. Именно поэтому, как отмечает Эренбург, необходимо писать «о жизни, о быте, о новом стиле». При этом рождение нового искусства — дело не последних месяцев. Его черты наметились впервые в 1905–1910 годах, а война, русская революция и послевоенные метания только ускорили его развитие. Чтобы понять переворот, который произошел в сознании художников, Эренбург призывает не изучать эстетические манифесты, а просто оглянуться по сторонам. Человечество новой эпохи пережило, по Эренбургу, три периода: довоенный, который отличал избыток производимых вещей, но отсутствие ощущения их ценности; военный, для которого были характерны «лицемерные идеи», «узкий национализм», «романтический героизм» и «презрение к вещам»; и период после мира, в котором люди, осмыслив страшный опыт войны, превыше всего стали ставить труд, ясность и организацию. И именно в последней троице и состоит «символ веры нового искусства».

Тему искусства Эренбург продолжил и на страницах собственной книги «А все-таки она вертится», вышедшей в Брюсселе в сентябре 1921 года. «А все-таки она вертится» стала книгой-гимном конструктивизму, книгой отрицания и порицания человека, книгой, провозгласившей царство «машины» и «вещи». С каждой последующей ее страницей открываются все новые и новые подробности современного мира «машины» и «машинности». Шаг за шагом, главу за главой Эренбург проводит читателей по «разным корпусам великой фабрики, где вырабатываются ныне ценности завтрашнего дня». Автор утверждает, что «старое искусство (молитвенное, успокаивающее, украшающее, уводящее от жизни) кончилось» и теперь наступило «новое искусство — организующее жизнь». То, что философы называли «кризисом искусства», с присущими ему «стремлениями», «расщепляющими и разлагающими всякий органический синтез и старого природного мира и старого художества», Эренбург оценивает как новую форму искусства или искусство, которое перестало быть искусством как таковым. По мнению писателя, теперь его сущность состоит именно в том, что оно пробивает стену, отделявшую прежде искусство от жизни — вообще. Именно поэтому, как отмечает Эренбург, необходимо писать «о жизни, о быте, о новом стиле». При этом рождение нового искусства — дело не последних месяцев. Его черты наметились впервые в 1905–1910 годах, а война, русская революция и послевоенные метания только ускорили его развитие. Чтобы понять переворот, который произошел в сознании художников, Эренбург призывает не изучать эстетические манифесты, а просто оглянуться по сторонам. Человечество новой эпохи пережило, по Эренбургу, три периода: довоенный, который отличал избыток производимых вещей, но отсутствие ощущения их ценности; военный, для которого были характерны «лицемерные идеи», «узкий национализм», «романтический героизм» и «презрение к вещам»; и период после мира, в котором люди, осмыслив страшный опыт войны, превыше всего стали ставить труд, ясность и организацию. И именно в последней троице и состоит «символ веры нового искусства».

Знакомство Эренбурга с новым искусством началось в Европе, после его четырехлетнего пребывания на родине: больше всех выставок, спектаклей и книг его поразили новые «грузоподъемники копенгагенского порта», «писсуары Лондона» и витрины магазинов. «Новое искусство ставит своей целью слияние с жизнью, поэтому оно неразрывно связано со всей эволюцией современного общества, — подчеркивает Эренбург. — Вместо Парнаса — завод, вместо Ипокрены — литр „Пиколо” или кружка пива. Художник живет вместе с простыми смертными, их страстями и буднями».

Призыв, сошедший со страниц книги «А все-таки она вертится» — «строить тысячи полезных вещей», — был подхвачен в 1923 году литературоведом и критиком Виктором Шкловским. Шкловский в эпистолярном романе «ZOO, или Письма не о любви» (1923) также призывает «строить <...> новые вещи». И эти вещи, сооружения, машины, создаваемые с соответствием веса, материалов и пропорций, превращаются в истинные произведения искусства: с легкой подачи конструкторов-техников мир наполняют автомобили «Форд», бритвы «Жилетт», трубки «Дониль», фаянсовые ванны, элеваторы, пулеметы, маховики, счетчики, небоскребы, радиостанции, фильтры для кофе в барах и многое другое. А конструкторы-художники воспринимают эти вещи как предметы вдохновения, определившие пути оформления нового стиля. «Переходя к искусствам, протекающим во времени, будь то абстрактная музыка или оперирующий пластическими образами кинематограф, мы видим тот же феномен: конструкцию, — конструкцию слов, звуковых форм, повествований, жестов, вопреки традициям — конструкцию ритма», — отмечает Эренбург. Всем видам искусства новейшего времени, разъяснялось в книге «А все-таки она вертится», присущи общие черты: союз с индустрией («язык газет и телеграмм», «механизация всех жестов», «математическая точность слов и движений человека»), ясное осознание заданий, коллективизм (то есть «не интернациональное и демократическое, а антинациональное и антиаристократическое»), омоложение (примитивизм, упрощение психологии, борьба с загроможденностью не только психологической, но и философской) и всемерное вхождение в жизнь. Оба писателя подмечают, что «вещи переродили человека». Изменения произошли как во внешних характеристиках, так и в мышлении. Современная женщина становится прежде всего «работницей», как и мужчина. Женщины ходят в контору, они носят, вопреки парижским модам, костюмы — просторные, экономные и удобные. Их костюмы приближаются к мужским, широконосая бескаблучная обувь, маленькие шляпы, непромокаемые пальто — не шелк, не кружево, но сукно и кожа как главные материалы.

Критики усмотрели в книге Эренбурга не попытку поговорить с читателем по душам, а потуги назидательно отчитать, преподав урок хорошего вкуса. По мнению некоторых, в своем произведении Эренбург не беседует с читателем, а почему-то «считает своим долгом кричать во весь голос». При этом, как писали рецензенты, «книга Эренбурга не дает новых выводов, все это уже было сказано», к тому же налицо — поверхностный подход и примитивное воплощение.

На страницах «А все-таки она вертится» писатель отстаивает следующий тезис: «Русский авангард составляет часть современного европейского искусства, это мост, который революционная Россия перебрасывает в будущее, в XX век». По Эренбургу, художники-авангардисты Советской России так же, как и европейские мастера, стремились в своем творчестве к организации, к ясности. Работами, отличающимися простотой и «будничностью», они вставили свое емкое, но веское слово в общую речь искусства XX века. Эту идею писатель перенесет и на страницы журнала «Вещь», который расценивался им как один из признаков начинающегося обмена опытами, достижениями, вещами между молодыми мастерами России и Запада. Об этой черте писала на своих страницах и берлинская газета «Голос России»: в большой рецензии на журнал Эренбурга и Лисицкого подчеркивалось, что «Вещь» ликвидирует «блокадную» изолированность художественной России от художественного Запада.

«Павл Савлович»: журнал «Вещь»

Действительно ли Эренбург был настолько увлечен конструктивизмом и видел в нем «доподлинную романтику эпохи», или это была лишь очередная дань моде, открывшая перед ним двери в определенные творческие круги, — сказать сложно. Возможно, то, что писатель попал под обаяние пропорций и планов, было обусловлено жаждой перемен и поисками новых форм: Эренбургу пришлось творить в ту эпоху, когда, по его словам, «идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве». Иначе чем можно объяснить фразу, оброненную в письме Александру Ященко (письмо было написано 13 октября 1921 года — в период самого расцвета увлечения конструктивизмом): «Дело в том, что я заканчиваю новую книгу об искусстве „А все-таки она вертится” и голова полна всякой воинственной ерундой»? И если бы Эренбург действительно видел в этой «ерунде» стиль эпохи, то вряд ли представители русского авангарда смогли уличить его в полном невежестве в вопросах современного искусства. Так, например, книгу «А все-таки она вертится» раскритиковал один из лидеров русского авангарда Иван Пуни. В статье, напечатанной в «Новой русской книге», он доказывал, что в голове у Эренбурга царит путаница: «Я не буду останавливаться на жалких перлах тривиальности вроде, например, того, что старое буржуазное искусство отражало психологию потребителя, новое коллективистское — производителя. Все это так условно и дешево, что хочется предложить Эренбургу подумать о том, не отражает ли конструктивное искусство психологию бюрократии, например, ввиду ее организующей роли в современном обществе. Так же легкомысленно, как и со всем остальным, разделывается автор и с индивидуализмом, очевидно не видя того, что после аполитических исканий мы стоим перед эпохой индивидуальных утверждений, да и что вообще индивидуализм неупраздним». Пуни выносит сочинению Эренбурга суровый вердикт — «вообще серьезно говорить об этой книге не приходится».

Действительно ли Эренбург был настолько увлечен конструктивизмом и видел в нем «доподлинную романтику эпохи», или это была лишь очередная дань моде, открывшая перед ним двери в определенные творческие круги, — сказать сложно. Возможно, то, что писатель попал под обаяние пропорций и планов, было обусловлено жаждой перемен и поисками новых форм: Эренбургу пришлось творить в ту эпоху, когда, по его словам, «идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве». Иначе чем можно объяснить фразу, оброненную в письме Александру Ященко (письмо было написано 13 октября 1921 года — в период самого расцвета увлечения конструктивизмом): «Дело в том, что я заканчиваю новую книгу об искусстве „А все-таки она вертится” и голова полна всякой воинственной ерундой»? И если бы Эренбург действительно видел в этой «ерунде» стиль эпохи, то вряд ли представители русского авангарда смогли уличить его в полном невежестве в вопросах современного искусства. Так, например, книгу «А все-таки она вертится» раскритиковал один из лидеров русского авангарда Иван Пуни. В статье, напечатанной в «Новой русской книге», он доказывал, что в голове у Эренбурга царит путаница: «Я не буду останавливаться на жалких перлах тривиальности вроде, например, того, что старое буржуазное искусство отражало психологию потребителя, новое коллективистское — производителя. Все это так условно и дешево, что хочется предложить Эренбургу подумать о том, не отражает ли конструктивное искусство психологию бюрократии, например, ввиду ее организующей роли в современном обществе. Так же легкомысленно, как и со всем остальным, разделывается автор и с индивидуализмом, очевидно не видя того, что после аполитических исканий мы стоим перед эпохой индивидуальных утверждений, да и что вообще индивидуализм неупраздним». Пуни выносит сочинению Эренбурга суровый вердикт — «вообще серьезно говорить об этой книге не приходится».

1920-е годы стали для Эренбурга временем исканий. Его литературные пристрастия и художественные вкусы менялись с такой быстротой, что у некоторых это вызывало недоумение. Не зря Виктор Шкловский назвал Эренбурга «Павлом Савловичем» и уподобил его Павлу Тарсянину, который, несмотря на свое обращение по пути в Дамаск, все же не отрекся и от своего прежнего иудейского имени: «Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович...» Эренбург оценил иронию, отметив, что это «зло, но справедливо». А в свое оправдание писатель смог сказать лишь, что он, по существу, «никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы».

Но, несмотря на неодобрение собратьев по перу, Эренбург не снимает с себя одежд апостола конструктивизма. И весной 1922 года он приступает к изданию в Берлине журнала «Вещь». Международный журнал искусств, который Эренбург основал вместе с супрематистом, учеником Малевича Эль Лисицким, печатал тексты сразу на трех языках: русском, французском и немецком. «Вещь» должна была преследовать двоякую цель: осведомлять русских художников и писателей о последних достижениях европейских мастеров и давать информационный материал для Запада о состоянии русского искусства. К участию в журнале были привлечены виднейшие деятели нового искусства, в том числе и Маяковский, опубликовавший в первом номере свой «Приказ № 2 армии искусств». В этом стихотворении звучит уже известное требование конструктивистов: «„Дайте нам новые формы!” — несется вопль по вещам». Однако пропагандируя конструктивное искусство, руководители «Вещи» отнюдь не порывали с классическими традициями. В декларации, опубликованной в первом номере журнала, Лисицкий и Эренбург писали: «В течении форм есть законы связи, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно научиться — не реставрации умерших форм, а непреложным законам ясности, экономии, закономерности». По словам издателей журнала, основная черта современности заключалась в «торжестве конструктивного метода». Они видели ее везде: и в новой экономике, и в психологии современников, и в искусстве. Свой выбор заглавия, который подвергся язвительным комментариям и обвинениям в излишнем «материализме», Эренбург и Лисицкий поясняли так: «Мы назвали наше обозрение „Вещь”, ибо искусство — созидание новых вещей. Этим определяется наше тяготение к реализму, к весу, объему, к земле». Под обложкой «Вещи» помещались материалы Малевича, Мейерхольда, Татлина, Родченко, Маяковского, Архипенко, Леже, Ле Карбюзье и многих других представителей искусства. Международный уровень изданию обеспечили поистине международные связи: на страницах журнала Альберт Глез разбирал современное состояние живописи и ее тенденции, Франц Элленс анализировал связь литературы и кинематографа, Александр Таиров посвящал читателей в тонкости театрального искусства, рассказывая о сценической атмосфере, а Фернан Леже рассуждал о творчестве и изображении вещей. Чтобы достичь такого всемирного размаха, Эренбургу потребовалось не только возобновить старые связи, но и наладить новые. Сохранилось множество писем редакторов «Вещи», адресованных лучшим мастерам современности, с просьбой прислать все, что у них есть — любые фотографии и материалы. Эренбург и Лисицкий разослали даже анкету с вопросом: «Как Вы усматриваете дальнейший путь современного искусства?». У живописцев они спрашивали о живописи, у скульпторов — о скульптуре, а у архитекторов — об архитектуре. «Вещь» так же, как и «А все-таки она вертится», отстаивала разговорный и газетный язык, призывала изучать примеры индустрии и изобретения и пела хвалебные оды новому коллективному международному стилю. Журнал знакомил читателей с памятниками, с образцами скульптуры и живописи, с подлинными «вещами». Среди иллюстраций, которые служили наглядным материалом к статьям, можно было увидеть «Памятник III Интернационалу», «Вид Нью-Йорка», «Гидроплан Капрони», «Снегоочиститель», сцену из спектакля Камерного театра и московский киоск. Спустя годы Эренбург напомнит, что «Вещь» призывала «делать современное в современном», она кидала клич всему миру: «Бросьте декларировать и опровергать, делайте вещи!»

Критика встретила журнал весьма прохладно. «Вещи» ставили в вину все те же невнятность и сумбурность, что находили и в предыдущих работах Эренбурга. Собратья по перу иронизировали: «„Вещь” хочет быть манифестом некоего нового „конструктивного” искусства. Но дальше нескольких общих фраз дело не идет. В чем существо „конструктивного” искусства, в № 1-2 „Вещи” не разъяснено». Журнал бранили за ненужную запутанность, за то, что в нем «много претензий, но очень мало достижений». Однако «Вещь» смогла заслужить не только порицание, были и положительные отзывы. Например, киевская «Пролетарская правда» на своих страницах писала, что «журнал зовет к совместной работе вот уже восемь лет разобщенные искусства Запада и Востока» и что «все виды искусства представлены в нем с достаточной полнотой», именно «поэтому „Вещь” доступна всем». А берлинская «Накануне» привела в пример один забавный случай: «Дама, долго вертевшая „Вещь”, сказала: — Хоть убейте, ничего не понимаю. Неужели я так поглупела? В этом наивном заявлении, — комментирует критик А. Вольский, — лучший комплимент для „Вещи”».

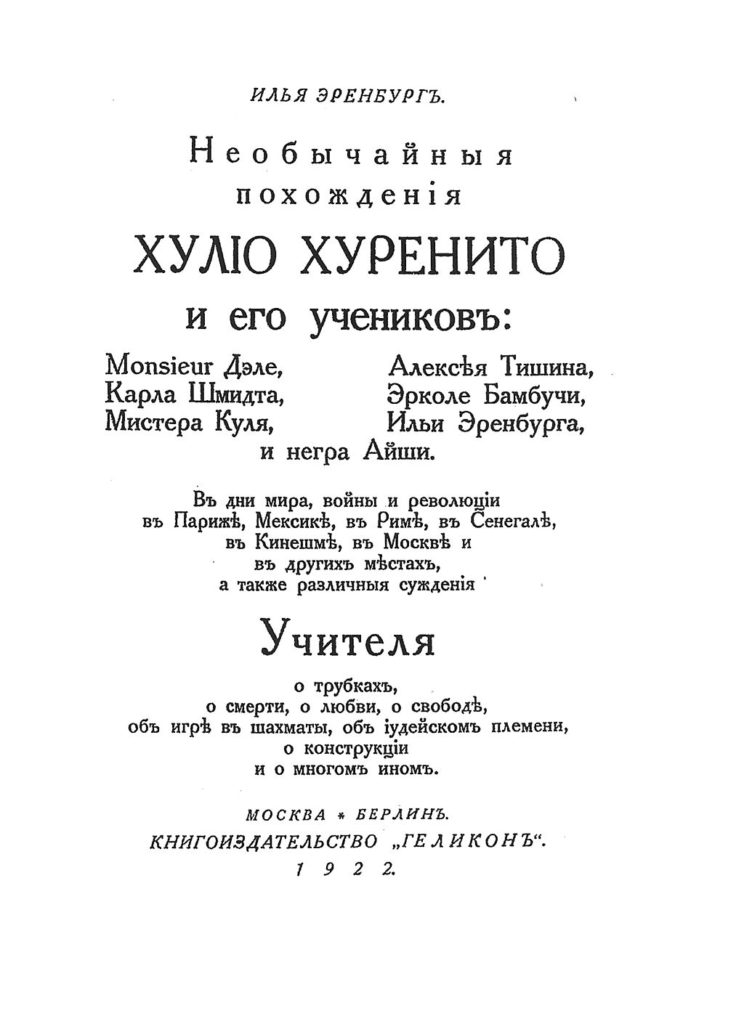

Лукавство Хулио Хуренито и сомнения Павла Курбова

Слова, сказанные в те годы Эренбургом в защиту «конструктивного искусства», в некотором роде перекликались с пролеткультовскими теориями. И эту связь отметил даже Ленин. 27 сентября 1922 года в «Правде» была напечатана статья одного из «теоретиков» Пролеткульта Валериана Плетнева («На идеологическом фронте»), в которой он рассуждал о том, что «задача создания пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата» и что «пролетарский художник должен быть одновременно и художником, и рабочим», причем пролетарская культура может быть создана лишь в полном отрыве от культуры прошлого. Прочитав эту статью и надписав на номере газеты «сохранить», Ленин сделал на полях многочисленные пометки карандашом. «Эренбург», — написал Ленин против следующего места в статье Плетнева: — «Красота аэроплана родилась не из желания сделать его красивым, а из его облегчающей полет конструкции, а его красота и на земле и в высотах бесспорна. Это красота производственной, технической целесообразности. Изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством, или его не будет вовсе». Возможно, Ленина на поиски сходств во взглядах на искусство Эренбурга и пролеткультовца Плетнева подтолкнул роман первого «Необычайные похождения Хулио Хуренито». Ведь, как мы знаем, книга была с одобрением воспринята советским вождем. «Из современных вещей, помню, Ильичу нравился роман Эренбурга, описывающий войну: „Это, знаешь, Илья Лохматый! (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло”», — вспоминала Н. К. Крупская. Неправы были те критики, которые в своих отзывах на роман писали, будто «Хулио Хуренито» «никакого отношения к искусству не имеет».

Слова, сказанные в те годы Эренбургом в защиту «конструктивного искусства», в некотором роде перекликались с пролеткультовскими теориями. И эту связь отметил даже Ленин. 27 сентября 1922 года в «Правде» была напечатана статья одного из «теоретиков» Пролеткульта Валериана Плетнева («На идеологическом фронте»), в которой он рассуждал о том, что «задача создания пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата» и что «пролетарский художник должен быть одновременно и художником, и рабочим», причем пролетарская культура может быть создана лишь в полном отрыве от культуры прошлого. Прочитав эту статью и надписав на номере газеты «сохранить», Ленин сделал на полях многочисленные пометки карандашом. «Эренбург», — написал Ленин против следующего места в статье Плетнева: — «Красота аэроплана родилась не из желания сделать его красивым, а из его облегчающей полет конструкции, а его красота и на земле и в высотах бесспорна. Это красота производственной, технической целесообразности. Изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством, или его не будет вовсе». Возможно, Ленина на поиски сходств во взглядах на искусство Эренбурга и пролеткультовца Плетнева подтолкнул роман первого «Необычайные похождения Хулио Хуренито». Ведь, как мы знаем, книга была с одобрением воспринята советским вождем. «Из современных вещей, помню, Ильичу нравился роман Эренбурга, описывающий войну: „Это, знаешь, Илья Лохматый! (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло”», — вспоминала Н. К. Крупская. Неправы были те критики, которые в своих отзывах на роман писали, будто «Хулио Хуренито» «никакого отношения к искусству не имеет».

В этом романе, помимо отдельных мыслей и высказываний, Эренбург посвятил искусству целую главу, получившую название «Различные суждения Учителя об искусстве». Суждения на тему искусства в романе действительно оказываются «различными»: они настолько противоречивы, что понять — приговор ли это конструктивистским взглядам писателя или же, наоборот, гимн — не представляется возможным. На первый взгляд может показаться, что у Хулио Хуренито есть некий идеал — это «вещь», «машина», механизация жизни и примитивизация человека. И вправду, Хуренито как будто выступает защитником материи, апостолом «вещи». Складывается впечатление, что роман «Хулио Хуренито» продолжает на своих страницах мысль автора «А все-таки она вертится» и журнала «Вещь», рассуждая о том, что искусство должно слиться с жизнью и прекратить самостоятельное существование. «Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для самых различных целей: чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок. Надо лишь суметь направить эту тягу, запретить заниматься живописью как таковой, чтобы рама картины не соблазнила живописца вновь на сумасбродство образа, прикрепить художников к различным отраслям производства», — поясняет «великий провокатор». Рассуждая о поэзии, Хуренито упоминает характерную особенность нового искусства — тяготение к сжатому, емкому языку газет: «Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров, сбрасывает рубашку за рубашкой — рифмы, размеры, образы, пафос, условность, наконец, ритм, остается голой, ничем не примечательной...» Полагая, что «культура — зло» и «с ней надлежит всячески бороться», Учитель относился к роли искусства в современном обществе с «великим пренебрежением».

Заставляя своего героя так много рассуждать об искусстве, Эренбург хотел, чтобы Хуренито все же «выявил свое к нему отношение». Возможно, это помогло бы и самому автору определиться со своими взглядами. Вместо этого изворотливый герой обводит всех вокруг пальца: констатируя смерть «трижды презренного» искусства, «божественных капризов», созданных слезливыми импрессионистами, стихов, романов и пьес, вышедших из-под пера неисправимых романтиков, Учитель вовсе не становится певцом «обдуманных конструкций и форм», «гримас Чаплина» или «мертвых петель летчика Пегу». Хуренито выносит смертный приговор эренбурговской «Вещи», не просто осуждая увлечение Эренбурга «машиной», но и обнажая все изъяны подобной любви: «Бедные кустари, они бредят машиной, они тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не думая о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращения живой плоти в колеса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ — во имя единой механизации жизни». В монологах Хуренито об искусстве можно обнаружить, разумеется, в утрированной форме, отголоски публицистических статей Эренбурга. Учитель, например, предлагает уничтожить искусство или приспособить его на благо коммунистического быта: «Вместо всяких скрипок Пикассо — хороший конструктивный стул». Безжалостная ирония обволакивает все: и романтически-прекрасные образы вдохновенных «безумцев», и выверенные схемы, вышедшие из-под тяжелого пресса механизации. Хуренито умирает «за сапоги», погибая под игом вещей. И, как отмечала критика, именно в подобном финале и заключается «проклятие механизации, автоматизму и нумерации». Спустя годы, перестав быть уже апологетом конструктивизма, Эренбург признается в том, что тогда вложил в уста Хуренито свои собственные переживания и сомнения: «В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в „Хуренито”. Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел».

Увлечение писателя идеями конструктивизма отразилось и на другом романе: «Жизнь и гибель Николая Курбова» вслед за «Необычайными похождениями» предупреждали о пугающей силе вещей, о нарастающей в новом веке мощи чисел, о бесчеловечном обществе и появлении очеловеченных устройств. Описывая людей нового времени, постепенно превращающихся из безропотных «цыпленков» в безжалостные, бездуховные машины, писатель обращает внимание на такие характерные черты, как жажда наживы и стремление к примитивному комфорту. Соблазн вещей, наваждение материи подчинили их жизни. Они признают только власть долларов, скорость машины «Форд», удобство механизированных уборных и непромокаемых пальто. Эренбург неоднократно указывает на эту особенность, используя прямое сравнение: люди в романе сопоставляются с геометрическими фигурами — треугольниками, трапециями и ромбами.

Можно сказать, что образ чекиста-Курбова, фигурирующий в начале романа, списан с рассуждений автора о представителях нового общества, заключенных на страницах книги «А все-таки она вертится». Курбова так же отличает «стремление к организации, к ясности, к единому синтезу». Героя с уверенностью можно назвать образцовым представителем своего времени, его поступки подчинены главным правилам: общее против индивидуального, закон против прихоти. Содержание первой половины «Жизни и гибели» — до того момента, как главный герой влюбляется в Катю, — можно описать словами из книги «А все-таки она вертится»: «Дом, день человека, мотор — все должно быть стройным. Все покоится на математических неоспоримых законах. <...> Торжествует строгая форма». Действительно, как мы помним, жизнь Курбова подчинена «неоспоримым законам», он «рьян и праведен», не Курбов — «икс с портфелем», «кирпичный шар». Герой и себя, и других людей сначала воспринимал просто, спрямленно, как нечто материальное, как средство, необходимое для достижения какой-то важной цели. Курбов, «работник, член, винт, зодчий», видел вокруг себя не живых людей, с глубокими чувствами и переживаниями, а «прекрасные ромбы» или «чудесные шары и треугольники», требующие добросовестного ухода («их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз»). Однако постепенно, когда он познает настоящие человеческие отношения, познает любовь, восприятие людей у него меняется. Курбова уже нельзя причислить к героям книги — гимна конструктивизму, его перестает увлекать строительство нового общества, а жизнь в его глазах лишается былой простоты и стройности. Роман «Жизнь и гибель» становится еще одной литературной площадкой, где Эренбург испытывает постулаты нового искусства. И здесь, как и в «Хулио Хуренито», положения конструктивизма обнаруживают свою несостоятельность, несовместимость с реальной жизнью. Взглянув на свою жизнь не под углом ложных идеалов, а напрямую — сквозь призму человеческих чувств, Курбов ощутил нелепость своего времени, его устрашающую механистичность, бесполезный техницизм: получалось, что люди — гораздо сложнее и многогранней, нежели начерченные одним движением, не отрывая руки, круг или квадрат.

Прощание с конструктивизмом

Увлечение конструктивизмом отразилось не только на публицистических статьях и прозе Эренбурга, сказалось оно и на поэтических сочинениях начала 1920-х годов. В предисловии к сборнику «Поэзия революционной Москвы» (куда вошли сочинения таких авторов, как Маяковский, Блок, Брюсов, Пастернак, Мандельштам, Сологуб, Шершеневич и др.) писатель отмечал, что «поэзия, как и другие виды искусства, последние годы устремляется к заданиям конструктивным, к строгости форм, к ясности построений и к максимальной общности чувствований». И тут Эренбург в первую очередь говорил о себе. Поддавшись наметившейся тенденции в искусстве — подхватыванию конструктивного метода, — он старался выстроить свои поэтические сочинения по его законам: быть разборчивым в выборе художественно-выразительных средств, точным в синтаксисе — словом, стремился придать стихотворениям архитектурную четкость. Поэтические сочинения, составившие цикл «Московские раздумья» и вошедшие в сборник «Раздумия», лишены былой туманности и витиеватых определений (вспомним эренбурговскую «Молитву о России»). Изменился даже синтаксис: пропали многоточия, наполнявшие чуть ли не каждую строчку ранних сборников, исчезли вопросительные знаки. В стихотворениях 1921–1922 годов воплотились основные принципы конструктивизма: разумность приемов и экономия материала. Поэт словно стал более уверен в своих суждениях, он уже не вопрошал, а утверждал.

Увлечение конструктивизмом отразилось не только на публицистических статьях и прозе Эренбурга, сказалось оно и на поэтических сочинениях начала 1920-х годов. В предисловии к сборнику «Поэзия революционной Москвы» (куда вошли сочинения таких авторов, как Маяковский, Блок, Брюсов, Пастернак, Мандельштам, Сологуб, Шершеневич и др.) писатель отмечал, что «поэзия, как и другие виды искусства, последние годы устремляется к заданиям конструктивным, к строгости форм, к ясности построений и к максимальной общности чувствований». И тут Эренбург в первую очередь говорил о себе. Поддавшись наметившейся тенденции в искусстве — подхватыванию конструктивного метода, — он старался выстроить свои поэтические сочинения по его законам: быть разборчивым в выборе художественно-выразительных средств, точным в синтаксисе — словом, стремился придать стихотворениям архитектурную четкость. Поэтические сочинения, составившие цикл «Московские раздумья» и вошедшие в сборник «Раздумия», лишены былой туманности и витиеватых определений (вспомним эренбурговскую «Молитву о России»). Изменился даже синтаксис: пропали многоточия, наполнявшие чуть ли не каждую строчку ранних сборников, исчезли вопросительные знаки. В стихотворениях 1921–1922 годов воплотились основные принципы конструктивизма: разумность приемов и экономия материала. Поэт словно стал более уверен в своих суждениях, он уже не вопрошал, а утверждал.

Провижу грозный город-улей,

Стекло и сталь безликих сот,

И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц,

Похожий на военный смотр.

(«Провижу грозный город-улей...»)

Или:

Да будет так! От этих дней безлюбых

Кидаю я в века певучий мост.

Концом другим он обопрется о винты и кубы

Очеловеченных машин и звезд.

(«Кому предам прозренья этой книги?»)

О переменах, произошедших в поэтическом стиле, Эренбург говорит в статье «Русская поэзия», опубликованной на страницах «Вещи» (№ 1-2) под псевдонимом Жан Сало: «Упомяну <...> две книжечки, вышедшие в Берлине и также типичные для поисков „классицизма”: „Разлуку” Марины Цветаевой и „Опустошающую любовь” Эренбурга. Цветаева бросила домашнюю интимность и быт, Эренбург — кликушество, оба для известного возврата к ясным и простым формам». Кроме этого, Эренбург стремится использовать более доступную лексику — понятную большему количеству людей. Он хорошо усвоил урок: новое время требует нового языка, однако не заумного, а «сверхумного» — «не глоссарий индивидуального помешательства, а синтетических слов-терминов коллективного обихода». Отсюда обилие строительных терминов и названий вещей, производимых на фабриках и заводах: стекло, железо, бетон, машина, спирали, винты, чертежи, кубы, радиатор, колесо и т. д. Вместе с четкостью формы и простотой языка стихотворения, написанные в период увлечения конструктивизмом, приобрели лаконизм мысли. Каждое стихотворение чаще всего поднимает одну тему. При этом рассуждения лирического героя не цепляются хаотично за разные доводы, а опираются на пару значимых, но обоснованных. Однако стихотворения, по форме ставшие олицетворением торжества конструктивного метода, по содержанию таковыми названы быть не могут. Здесь, как и в романах писателя, несмотря на внешнее приятие нового времени и новых методов в искусстве, чувствуется внутренняя неуверенность автора в их целесообразности. И произошедшие перемены поэт констатирует с некой тоской по прошлому:

Прости, что я рожден в минувшем веке,

Что я люблю отлюбленные дни,

Кремлевских голубиц завьюжный лепет,

Соборов поминальные огни.

Сотри меня единым поворотом

Любого маленького колеса.

(«Пришедший вновь, гляди — мертва свобода...»)

Точечно, чаще всего одной-двумя деталями, Эренбург ненавязчиво расставляет нужные акценты — заставляет задуматься о последствиях, которые произошедшие изменения за собой повлекут:

Он на снегу еще не выпавшие тени чертит:

Стекло, железо, толпы толп.

А там в домах, где сон веков поруган,

Рассечена, еще влачится жизнь,

И щедро мы скрепляем кровью скудной

Таинственные чертежи.

(«Москва! Москва! Безбытье необжитых будней...»)

Или:

На пустыри мои уже ложатся тени

Спиралей и винтов иных времен.

Так вот оно — ярмо великого равненья

И рая нового бетон.

(«Провижу грозный город-улей...»)

За этими деталями («кровь» в первом отрывке, «ярмо» — во втором) скрываются авторские опасения и за судьбу искусства, и за судьбу родной страны. Они действуют отрезвляюще — заставляют размышлять о цене, которую придется заплатить за земное благополучье.

В дальнейшем страхи перед регламентацией чувств и механизацией жизни становятся все более навязчивыми, и спустя несколько лет Эренбург окончательно порывает с конструктивизмом. Некогда воспеваемое механизированное, отлаженное и выверенное будущее пугает писателя: он страшится засилья «вещей», стремительно и бесповоротно перекраивающих жизни людей. Иначе, если выразиться словами Шкловского, Эренбург стал бояться того, что «вещи» начали «выбрасывать людей на поворотах жизни». Уже в 1925 году писатель признается, что «успел распрощаться с конструктивизмом». «Торжество индустриальной красоты означает смерть „индустриального” искусства... Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора, — писал Эренбург. — „Левое” искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро развоплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи... Еще не успели замолкнуть боевые кличи „искусство в жизнь”, как это самое искусство уже входит... в музеи». Эстетической программы у него больше не было, он устал от условностей и от схем, задыхался от «словесных усложнений», «нарочитых трагедий» и «программной обособленности».

Увлечение конструктивизмом, которое писатель на себе испытал, отразилось на всем его творчестве первой половины 1920-х годов. Чем бы он ни занимался — сочинял ли романы, выступал ли с публичными лекциями, издавал ли журналы, — во всем чувствовалась идеология нового, популярного в те годы направления искусства. Этот «новый стиль» диктовал свои условия, требовал «иного ритма». Именно под его лозунгом — «строить тысячи полезных вещей» — и прошла для Эренбурга первая половина 20-х годов.