«Книги сбрасывали в Балтийское море»

Интервью с историком тамиздата Яковом Клоцем

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

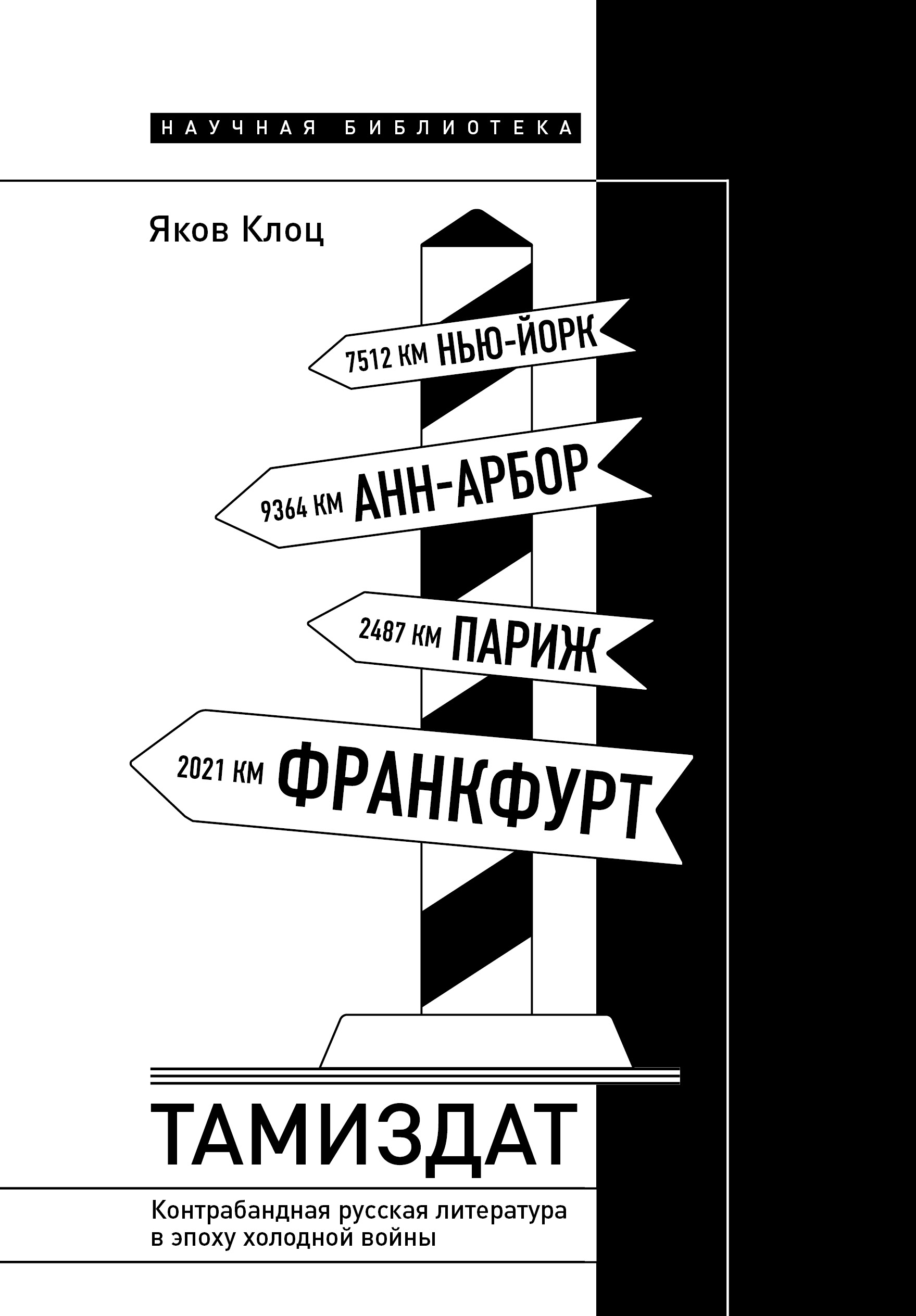

Яков Клоц. Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с английского Татьяны Пирусской. Содержание

— Почему советские авторы, чьи произведения печатались в тамиздате, шли на такой риск, зная о возможных последствиях для себя и своих близких?

— В свое время Лазарь Флейшман, профессор-славист из Стэнфорда, опубликовал переписку Глеба Струве с Юлианом Оксманом, который почти 20 лет отсидел на Колыме, но после освобождения все равно продолжал присылать эмигранту Струве тексты для публикации в тамиздате: стихи Мандельштама, «Реквием» Ахматовой… В предисловии к их переписке Флейшман писал о том, что Оксманом двигала вера в сохранение связи с внешним миром. Это была вполне прагматическая, стратегически обоснованная причина для риска. Людям не хотелось замыкаться внутри узкой литературной арены. Ну и еще одна причина — спасение рукописей во что бы то ни стало в той ситуации, когда нет никакого шанса превратить их в книги там, где они были написаны.

Но Ахматова, например, далеко не всегда одобряла публикации в тамиздате и сама к этому не стремилась. Даже публикацию «Доктора Живаго» Пастернака за границей она считала, конечно, не предательством, но поступком отнюдь не героическим, мягко говоря. Выпустить рукопись в самиздате считалось гораздо более смелым гражданским поступком, чуть ли не подвигом. Авторы, находящиеся внутри Советского Союза, к тамиздату относились неоднозначно. Полагаю, на них тоже каким-то образом влияла советская пропаганда — даже на Ахматову. Или не пропаганда, а как бы советский этос.

— А что советским писателям в принципе грозило за сотрудничество с тамиздатом?

— Это сильно зависело от периода. В послесталинское время за тамиздат сажали, не надо идеализировать это время: Даниэля и Синявского в 1966-м посадили на пять и семь лет именно за публикации за границей. А еще очень многое зависело от автора. За хранение и распространение Солженицына, даже за «Реквием» Ахматовой могло что-то случиться с человеком. Но часто за публикации на Западе ни авторам, ни распространителям этих текстов в СССР не было ничего, очень часто в оттепельный период власти просто игнорировали это. Властям в каком-то смысле было удобнее так относиться к происходящему, чем начинать полномасштабную кампанию в газетах и терять лицо перед мировой общественностью.

Хотя, конечно, кампании такие проводились. В 1972-м было опубликовано, кажется, рекордное количество так называемых покаянных писем от авторов, которых напечатали в тамиздате: Шаламов, Окуджава, Гладилин, братья Стругацкие. Они отрекались от публикаций за рубежом. Непонятно, почему именно в этом году власти решили ужесточить давление на писателей, но факт остается фактом. Авторов настоятельно просили публиковать такие письма (с Шаламовым другая ситуация — он сам был возмущен тем, как за границей издавали его прозу).

— Какую аудиторию охватывал тамиздат? Он был рассчитан преимущественно на советских читателей или на эмигрантскую публику и западную интеллектуальную элиту?

— Тамиздат охватывал самые разные аудитории. Прежде всего инициатива шла от русскоязычных издателей. Эмигранты-издатели хотели формировать общественное мнение (даже сегодня в эмиграции люди только этим и занимаются). Для них литература из-за железного занавеса была больше, чем литература, а поэт оттуда — больше, чем поэт. Вспомним Бродского: до суда над ним о нем за рубежом никто не слышал, а как только он превратился в мученика — сразу же стал центром внимания. Ахматову тоже воспринимали как мученицу и жертву сталинизма. В 1965-м, когда Анна Андреевна приехала в Оксфорд, она стала протестовать против такого отношения к себе. А еще она объясняла западным издателям и критикам, что авторам, которые живут в СССР, такое отношение вредит: те, кого за границей называют жертвами советского режима, на Родине из-за этого получают одни проблемы.

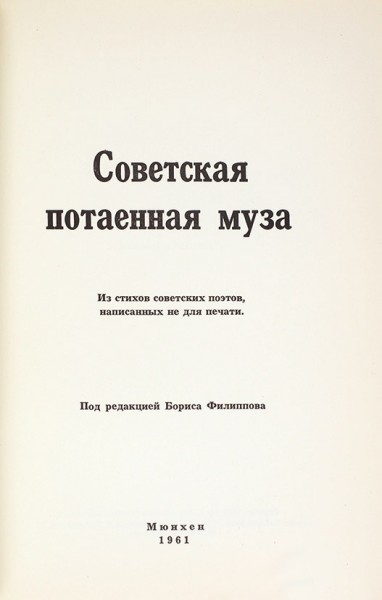

Так вот, основная аудитория тамиздата — это эмигрантское сообщество, кроме того — преподаватели в университетах, слависты, исследователи неподцензурной литературы, переводчики, студенты. В тамиздате выходило очень много антологий разной степени адекватности и идеологической ангажированности. Оцените названия некоторых из них: «Советская потаенная муза», «Приглушенные голоса»… Это происходило в 1950–1960-х, в период максимальной политизации. В 1971-м эта тенденция изменилась, стали появляться гораздо более здравые проекты и антологии, которые не продавали бренд советской «запрещенки» с таким упором.

Это связано, во-первых, с тем, что началась третья волна русской эмиграции. А во-вторых, открылся «Ардис» — главное зарубежное издательство русской литературы тех лет. Именно оно, кстати, показало западному читателю Хлебникова и обэриутов. ГУЛАГ и тексты советских мучеников не то чтобы уступили место модернистам, но все же повестка изменилась.

Но работа тамиздата была направлена и на широкий круг читателей, конечно. В какой-то момент книги, опубликованные таким путем, вошли в мировой канон, к ним было приковано внимание всего мира.

— Каков был спектр идеологических взглядов, представленных в тамиздате? Были ли это только антисоветские или диссидентские авторы, или публиковались произведения разных направлений — религиозные, националистические, социалистические?

— В тамиздат попадали очень разные авторы. Роман Фёдора Гладкова «Цемент», классика соцреализма, переводили на английский и печатали крупные западные издательства. Хотя это, конечно, не тамиздат. Половина книг, вышедших в «Ардисе», были изданы на английском, в том числе книги Нагибина, Трифонова, то есть не только «антисоветских» авторов. Всему находилось место. Советская литература переводилась. Цензура в тамиздате тоже была, но у нее была как бы противоположная отправная точка. Хотя мы ведь знаем, что советское и антисоветское — одно и то же, как сказал Довлатов (имея в виду стилистику, конечно).

— Как была устроена внутренняя цензура в тамиздате?

— По-разному. Конечно, сказывались личные симпатии и антипатии. Например, Бродский пытался не допустить публикаций Аксенова и Евтушенко, пользуясь своим авторитетом. Но он объяснял свою позицию исключительно эстетически. Во-вторых, некоторые издатели приводили тексты советских авторов в тот вид, в котором их легче было воспринимать и, как следствие, продать. Так вышло с публикацией «Колымских рассказов» — модернистскую прозу Шаламова пытались выпрямить почти до уровня фактографического отчета, вписывали в нее какие-то новые фразы, убирали все «лишнее». Поэтому Варлам Тихонович и написал «покаянное письмо» в редакцию «Литературной газеты».

— Как тамиздат взаимодействовал с самиздатом?

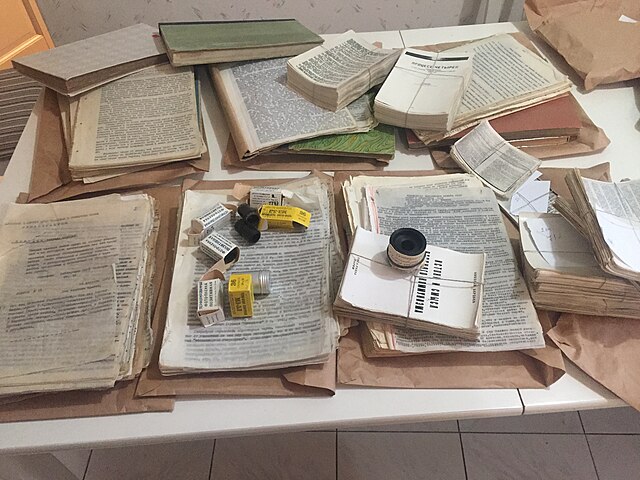

— Самиздат был главным «топливом» тамиздата. В известном смысле, функцией самиздата было зафиксировать политическую (и не только) реальность (как, например, в «Хронике текущих событий»). А в тамиздате сохраненные тексты обретали наконец полноценную жизнь в виде книги или журнальных публикаций и распространялись по библиотекам.

— А кто финансировал выпуск книг и журналов в тамиздате?

— Опять же, смотря о каком периоде и издательстве мы говорим. Финансирование первой публикации «Доктора Живаго» в конце 50-х выделило ЦРУ. Конечно, не напрямую, а через различные посреднические организации. Иногда для этого даже открывали новое издательство. Любопытно, что подобным практикам есть место и в нынешнем тамиздате, хотя мне не кажется правильным называть сегодняшние публикации за рубежом на русском языке «тамиздатом».

Роль литературы в холодной войне, использование ее как soft power — не новая тема, про это написано много книг. Отрывки из текстов советских авторов, которые еще не были опубликованы нигде, зачастую зачитывали и в эфирах «вражеских голосов» по радио. Но надо отметить, что западные спецслужбы, похоже, не оказывали влияния на выбор текстов для публикаций, не они формировали «репертуар» тамиздата. Даже в письмах, в которых издатели откровенно просят у них денег на продолжение функционирования, речь почти никогда не заходит о приоритете конкретных произведений. Впрочем, интересы спецслужб и частных издателей-эмигрантов в конечном счете совпадали, поэтому и конфликта никакого не было.

К 70-м связи внутри тамиздата становятся более горизонтальными. Денежные истории того периода довольно прозрачны. Появляется огромное количество частных инициатив. Третья волна эмиграции оказалась более свободной от государственных источников финансирования, чем ее предшественники. К максимальной независимости в первую очередь стремился «Ардис» — может быть, поэтому он и стал лучшим издательством русской литературы за рубежом.

— Как решались вопросы авторских прав и гонораров в тамиздате? Соблюдались ли какие-либо формальные процедуры или все строилось на личных договоренностях?

— Мало кто из зарубежных издателей об этом заботился, честно говоря. С другой стороны, у Глеба Струве, например, не было возможности прислать гонорар Ахматовой в СССР банковским переводом. Он передал ей деньги только при личной встрече в Оксфорде в июне 1965-го. А вот другой издатель, Роман Гринберг, который напечатал в своем альманахе «Воздушные пути» аж две редакции «Поэмы без героя», сказал Ахматовой, когда речь зашла о гонорарах, что «закон на его стороне». Потом он позвонил Анне Андреевне в гостиничный номер и предложил занести деньги в конверте, на что она ответила, что «чаевых не принимает». В личных беседах Ахматова иронично называла его акулой капитализма.

А вот у Солженицына задолго до высылки из страны был открыт банковский счет за рубежом. Он отправлял деньги в известный фонд помощи политзаключенным в СССР. Кстати, еще раз об «Ардисе»: это издательство всегда находило способ заключать с авторами договор.

Интересно еще вот что: Союз до 1973 года не подписывал международную декларацию об авторском праве. Отчасти поэтому переводить и печатать советских авторов было легче без официального разрешения.

— Какие методы советская пропаганда использовала для дискредитации тамиздата?

— В 50-х в Союзе разворачивались целые кампании против авторов и издателей — тот же Глеб Струве попал под раздачу. Журналист Алексей Аджубей, зять Хрущева, писал в официальной прессе, что это такие, как Струве, сдирали кожу полосами со спин красноармейцев и посыпали раны солью. Но такие кампании были точечными.

— А тамиздат как-то реагировал на такую критику?

— Люди просто разводили руками. Но приходилось обсуждать подобные выпады и целесообразность дальнейших публикаций тех советских авторов, против которых была развернута травля, потому что от этого зависели их судьбы на родине. Пока Бродский был в ссылке, издатель Борис Филиппов в США готовил его первый сборник — но при этом советовался с коллегами, размышлял о том, не скажется ли это на досрочном освобождении поэта (которого в результате добился Сартр). Вот такие моменты деятелям тамиздата нужно было регулярно держать в голове.

Издательство Филиппова спонсировалось секретными службами США, к тому же он первым по-русски опубликовал Синявского и Даниэля, которых арестовали в тот же месяц, когда отпустили Бродского. В Союзе началась кампания против Филиппова (стало известно и о его коллаборационизме в военные годы), и ему пришлось уйти в тень, оставить издательскую деятельность.

— Какие оценки тиражей представляются наиболее реалистичными и какая часть советского населения имела доступ к этим изданиям?

— Очень узкий круг имел к ним доступ все-таки. Тамиздат никак не мог конкурировать с официальной советской печатью: в советских издательствах тиражи достигали 500 тысяч экземпляров, а то и миллиона (для сравнения: тираж первого издания «Реквиема» — всего две тысячи экземпляров).

На территории СССР распространять тамиздат было, разумеется, сложно. Часто это напоминало плохой детектив. Например, книги сбрасывали в Балтийское море — лишь с той целью, чтобы хоть одна могла прибиться к берегу или попасть к рыбаку, который принес бы ее домой и прочитал вместе с родственниками. Над Румынией печатную продукцию сбрасывали с самолета — какие-то брошюрки, что-то антисоветское.

В Союз тамиздат попадал по дипломатическим каналам, через посольства западных стран. Все, кто имел доступ в посольство — стажеры, студенты, аспиранты, ученые по программам обмена, — могли брать оттуда эту литературу. Был, конечно, и черный рынок тамиздатовской литературы. Эта история до сих пор очень мало изучена.

— С Солженицыным и Ахматовой все в целом ясно. А какие еще авторы и произведения тамиздата оказали наибольшее влияние на формирование общественного мнения в СССР?

— Дело в том, что распространение тамиздата в СССР — это очень централизованная история. Он был в основном в Москве, меньше — в Ленинграде. А уж в какую-нибудь Сибирь тамиздат попадал намного реже и меньше, если только его туда целенаправленно кто-то привозил с собой на поезде. Поэтому о сколько-нибудь серьезном влиянии на советских граждан тут говорить не приходится, мне кажется.

Но мы забыли в разговоре о такой вещи, как нерусскоязычный тамиздат. Оруэлл с его антиутопией «1984» был очень популярен среди определенного круга читателей в СССР. И «Скотный двор», конечно, тоже. Первый русский перевод этой «сказки» вышел в издательстве «Посев» в 1950-м, а первые польские и украинские — еще в 1946-1947 годах. Оруэлл переписывался с переводчиками на эти языки и в целом считал украинцев, переживших ужасы коллективизации, основной аудиторией этой своей книги. А в СССР хранить «1984» было, наверное, даже опаснее, чем «Архипелаг ГУЛАГ», причем лет на 30 раньше.

Забавно еще вот что. «Скотный двор» был написан до окончания войны, в 1944-м. В то время Запад еще дружил со Сталиным как с союзником, поэтому антисоветская антиутопия Оруэлла и увидела свет лишь спустя год.

— Как изменился тамиздат в постсоветской России?

— Получать и обмениваться информацией поверх границ сегодня, благодаря интернету, конечно намного легче, несмотря на блокировки и тому подобное. Прямо сейчас за рубежом работают больше тридцати русскоязычных издательств. Но в эпоху холодной войны работу таких издательств спонсировали западные государства, а сегодня это как-то трудно себе представить. Может быть, это и хорошо, поскольку у литературы все-таки есть потребность в независимости. Хотя вся история тамиздата лучшим образом иллюстрирует то, что поэт у нас больше, чем поэт…

25 сентября Яков Клоц выступит с бесплатной онлайн-лекцией «Литература поверх границ: тамиздат вчера, сегодня и завтра» в дискуссионном пространстве Vidim Talks.