«Книги из частных библиотек — это кандидаты в покойники»

Куратор книжного аукциона о ценах на автографы Мандельштама и новом музее Ахматовой

21 февраля в Доме антикварной книги «В Никитском» откроется Музей Ахматовой. Сам Дом антикварной книги — это аукцион, специализирующийся на рукописях и редких книжных изданиях. По просьбе «Горького» Николай Александров поговорил с Анатолием Гостевым, куратором и главой департамента русского и европейского искусства, о том, сколько стоит автограф Мандельштама, на какие литературные течения XX века сейчас есть спрос и как старинные кресла и чернильница составили Музей Ахматовой.

Имеет ли смысл собирать книги сейчас, если имеет — то каким образом? И что вообще происходит с коллекционированием?

Как ни странно, сейчас, в кризисную эпоху (хотя я думаю, что это только предкризисная эпоха), мы наблюдаем очередную волну букинистического антикварного бума. Чем дальше уходит литература, если так можно выразиться, от книги, тем больше «инвестиционный» интерес к книжному носителю как к памятнику культуры.

А каковы принципы сегодняшнего коллекционирования? Я знал одного человека, который собирал книги по принципу «самые редкие и самые дорогие издания». И эта коллекция производила очень странное впечатление.

В мое время, когда я активно интересовался книгой (собственно, и сейчас этот интерес не ушел), считалось дурным тоном собирать коронационные сборники или, скажем, кутеповскую «Царскую и императорскую охоту». Правильнее считалось собирать литературные памятники, то есть произведения литературы в первых или ранних изданиях. Это в мое время — в конце 70-х, в 80-е годы. Что делать, сейчас парадная книга стала местом вложения денег. Кубышкой.

Но пусть даже это будут первые издания. Когда в собрании видна случайность, когда раритеты выглядят одиноко, — это все производит странное впечатление. Как будто из короны повыдерганы драгоценные камни и сложены в кучку.

Когда человек собирает по принципу «любите книгу — источник денег», это сразу видно. И, скажу тебе за тайну, в этом собрании нет человека. Существуют в России, допустим, двадцать человек, которые могут собрать полностью все литературные памятники, начиная от Державина и кончая Солженицыным. Но сразу будет видно — это программа для вложения денег. Потому что в этом собрании нет коллекционера.

А у тебя какие были принципы, когда ты книжки собирал?

Я люблю эту книгу — вот и все. Я с ума сходил по «Пророку» Пушкина и очень хотел, чтобы у меня была первая публикация «Пророка» в «Московском вестнике». И она ко мне пришла. Мне нравился сборник «Поэмы и повести» 1835 года, и он ко мне пришел. Магнит работает: стоит пожелать — и это появляется. И никакой мистики.

Но сейчас меняются представления, что такое собрание и что держать. Ведь существуют многие близкие сердцу книги, которые не могут дотягивать до ценности первоиздания. Ну как, например, трехтомник «Писем» Пушкина с комментариями Бориса Львовича Модзалевского 1926–1935 гг.

Недешевая книжка, между прочим, теперь.

Да?

Да. 15 000 рублей в зависимости от состояния книги начальная цена. Вот, кстати, вчера у нас на аукционе, к моему великому удивлению, «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме», ушли за 30 тысяч.

Да, но это уже под редакцией сына, Льва Борисовича Модзалевского, книга 1937 года.

Но мне приятно, когда эти книжки так уходят. Вот, например, у нас недавно за два миллиона сто тысяч продался совершенно чудесный автограф Мандельштама. Уникальный. Известны всякие автографы Мандельштама, хотя их немного. Но это — поэтический автограф, чего практически не бывает. Это дарственная надпись на книге «О поэзии», сначала посвящение писателю Николаю Бернеру, не самому крупному, а потом после названия книги следуют четыре строчки из стихотворения, написанного Мандельштамом за три дня до того, как он сделал этот автограф. «Сегодня можно снять декалькомани». Ну, собственно, о новой Москве, и такое жуткое предощущение будущего. И он записывает кусок из стихотворения, что с Мандельштамом почти не случалось. Это же не Ахматова…

Я понимаю, что музейное коллекционирование может быть связано с редкими изданиями, но ведь маргиналии и автографы — это ведь совершенно отдельная область. Одно дело хотеть приобрести первое издание «Пророка», а другое дело найти автограф Пушкина или современника Пушкина. Насколько вырастает ценность книги, если есть автограф?

Существенным образом. На порядок, на несколько порядков. Все зависит от того, насколько редкий поэт или писатель. Я же постоянно сейчас торгую автографами. Это даже специализацией нашей стало — автографы русских поэтов и писателей XIX-XX века. При этом в каталожной статье мне хочется не только привести автограф, тем более если это первая публикация какого-то текста, но и показать контекст, в котором это создавалось. Ну, таким образом возрастает, грубо говоря, его цена. Хотя книга, если это первое издание, уже сама по себе является памятником словесности.

А какие автографы в последнее время обретают ценность?

Немыслимые вещи происходят. Немыслимые. Вот мы недавно обнаружили под одним диваном архив Семена Кирсанова, готовый литературный музей истории 30-х – (тире, заметь!) 80-х годов XX века. Кирсанова иногда называют последним учеником Маяковского, к нему по-разному относились в разные времена, но дело в том, что из этого маленького литературного архива, извлеченного из-под дивана, следует, что все известные поэты шестидесятники считали Кирсанова единственным своим учителем. Ну Вознесенский просто пламенный автограф Семену Кирсанову оставил на одной из своих книг. Евтушенко написал целое письмо Кирсанову, как «отцу» и «отцу» своего отца, потому что отец Евтушенко, оказывается, тоже увлекался Кирсановым. И Белла написала нежное послание Семену Кирсанову на трех страницах своей книжки. Ты не представляешь, как ушли эти автографы. Такого не было никогда. Автограф Вознесенского — 165 тысяч рублей. Именно этот, Кирсанову. Автограф Беллы ушел за 300 тысяч рублей. Автограф Евтушенко за 500 тысяч рублей. Это что-то небывалое.

Ты не можешь себе представить, сколько стоят автографы Высоцкого. Их мало. Он писал «Добра» — и подпись. И всего-то. Но нужно рассказать историю рукописного наследия Высоцкого, чтобы понять, насколько редки его беловые и черновые автографы. Он ведь не дарил ни беловиков, ни черновиков. Никогда. Собирала сначала <его мать> Нина Максимовна, и очень тщательно собирала автографы Марина <Влади>. Но Марина привезла этот чемодан или два чемодана и отдала в РГАЛИ. То есть практически все и беловые, и черновые автографы Высоцкого находятся в государственном хранении. И оттуда наверняка никогда не выйдут. В продаже последняя рукопись Высоцкого — за что клеймили Марину и напрасно совершенно клеймили — «Лед надо мной и подо мной, Я маюсь между». Она была продана за 250 тысяч евро. У меня очень интересный автограф Высоцкого — это вариант песни для фильма «Погоня» (песня не вошла туда) — был продан, представь себе, за 900 тысяч рублей. Вот сейчас у меня лежит беловой, но несколько отличающийся от канонического варианта автограф песни «Почему аборигены съели Кука». Поживем — увидим. Будем выставлять.

Это такой феномен Айвазовского?

Я думаю, что это феномен Пушкина скорее всего, а не Айвазовского. Очень близкая история. С пушкинскими рукописями-то вообще особые отношения. Вокруг всякой пушкинской рукописи всегда какая-то фантастическая либо мистическая история. Честное слово. Мне позвонили год назад и сказали, что в Париже будет продаваться, представь себе, черновик «Сказки о мертвой царевне». Правленный Пушкиным! Черновой. Для Смирдина. Я думаю, откуда такое может взяться? Начинаю копаться. И выясняю, что в 1868 году Павел Андреевич Жуковский (крестный брат В.А. Жуковского) продал этот автограф на одном из немецких аукционов. Это железный провенанс получается. Это значит — из дома на Мойке. Я лечу в Париж. Прихожу к хозяину магазина автографов, которому меня уже рекомендовали и предупредили, что я приеду за автографом. Уже была обозначена цена, мне нужно было найти деньги, и немаленькие. Речь шла о миллионе евро. Но я понимал, что это надо покупать обязательно. А он мне: «У меня такого никогда не было». Потом выяснилось, что он его продал. За цену выше. За три дня до того, как я приехал. Возиться не надо было! Но я спокойно совершенно сначала проверял, потом взял билеты. Приехал дней через десять, наверное…

И где он сейчас?

У частного владельца. Я знаю, где он. Ну, это не так сложно. Представляешь, черновик «Мертвой царевны», четыре страницы, да еще с рисуночками. Не одну книгу можно написать.

Можно ли сказать, что сегодня количество книжных собраний, количество людей, которые позволяют себе жить среди бумажных изданий, сокращается?

Увеличивается. Но это скорее переход качества в количество. Освобождаются, видимо, по большей части от изданий второй половины XX века. От классики, которую собирали отцы и деды, от «Библиотеки „Огонька”». И подбирают то, что тогда было совершенно не нужно. Первые издания поэтов 20-х–30-х–50-х. Ты можешь себе представить, сколько сегодня стоит первое издание книги Арсения Тарковского? У меня сборник «Перед снегом» с автографом купили за 120 тысяч рублей. Нормально?

В 1970–1980-е годы — относительно недавно, еще на нашей памяти — можно было собрать отличную библиотеку изданий XIX века.

Всего XIX века — было почти невозможно. Можно было заниматься второй половиной XIX века, что сейчас уже почти нереально. Только за большие деньги. Раньше было легко. Фетовские книжки какие-нибудь купить — пожалуйста: пять рублей за сборник Фета какого-нибудь 1856 года. А вот Пушкин был уже недостижим. Легким был Cеребряный век. Он и сейчас еще относительно легкий, потому что далеко не все книжки Cеребряного века ценятся. Но вдруг какой-то странный интерес к литературе 20-х–30-х–40-х–50-х, к этим брошюркам, которые раньше просто выбрасывались или относились в макулатуру. Первые издания Твардовского, первые издания Беллы, Евтушенко. Это сейчас весьма интересует. Особенно с автографами. Возник какой-то странный интерес к культуре второй половины XX века. Его нам, правда, преподносят как такое синтетическое блюдо.

Раньше, когда мы приходили в тот или иной дом, первое, что мы делали, — подходили к книжным полкам, для того чтобы составить представление о человеке. И многие вещи сразу узнавались: Чехов, Достоевский, двухтомник Гамсуна…

Двухтомный Хемингуэй, обязательно «черный», шеститомник Мериме — да, ясно, что человек свой, что с человеком можно общаться.

Сейчас как?

Я думаю, что это такой плюсквамперфект. Сейчас не собирают библиотек для чтения. Сейчас собирают библиотеки для хранения! В этом разница. Раньше возвращались к книгам. Сейчас к книгам мало возвращаются.

Но ты же не будешь перечитывать книгу в компьютере.

Никогда. Я и Пелевина покупаю бумажного. Я люблю Пелевина и покупаю его в бумажном виде. И Акунина я бумажного покупаю.

Если бы ты сейчас занимался книжным собранием. Какие идеи и перспективы?

С библиофильской точки зрения, я бы наверное, рекомендовал собирать великих поэтов XX века: Пастернака, Ахматову. Они достижимы. Я не говорю, конечно, о «Близнеце в тучах», первой книжке Пастернака, но все, начиная со «Второго рождения», вполне можно покупать. Анна Андреевна тоже вполне находима. Еще и «Белую стаю» можно найти, ничего сложного в этом нет. Гумилева сейчас уже практически невозможно собрать. Полного Гумилева в хорошем виде. Советских поэтов можно собирать.

А если говорить об обывателях. Вот собрания сочинений. Вспомни, ведь мы же вырастали в эпоху, когда собраний сочинений Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама не было. Теперь эти собрания представлены. Они постепенно не становятся раритетами?

Нет. Вряд ли. Становится раритетом, скажу тебе как коммунист коммунисту, человек, который знает, кто такой Мандельштам и кто такой Пастернак. Есть люди, которые знают, кто такой Мандельштам или Пастернак, но больше любят физически книгу, чем стихи этого поэта. Они могут его и не читать. Людей, которые собирают литературу, а не книги, в России, к сожалению, становится все меньше и меньше.

То есть мы печалимся о публичных библиотеках, но, оказывается, еще более печальна судьба частных собраний.

Тут сложно даже будет помочь. Книги из частных библиотек — это кандидаты в покойники. Во-первых, бумага очень плохая. Это же не тряпичная бумага XVIII века, когда, собственно, срок жизни книги почти вечность. Прекрасно выглядят и чувствуют себя книги, изданные в XVI веке. Но на какой бумаге печатались книги в XX веке, ты сам прекрасно знаешь. Это сплошная целлюлоза. Она просто разрушается под действием времени. Но не только поэтому ничего не останется. Потому что сейчас происходит — даже внутри страны — такая большая миграция, что эти книги просто выпадают в культурный слой. Потому что они не нужны следующему поколению. Но меня больше печалит другое. Эти книги — ладно. Они, что называется, свое отработали. Именно такова была их функция. Меня печалит, что человек, который имеет Мандельштама, Мандельштама не читает. И не знает. Вот это по-настоящему печально.

1/7 Пишущая машинка, на которой впервые о. Михаил набирал тексты «Реквиема» и «Поэмы без героя» 2/7

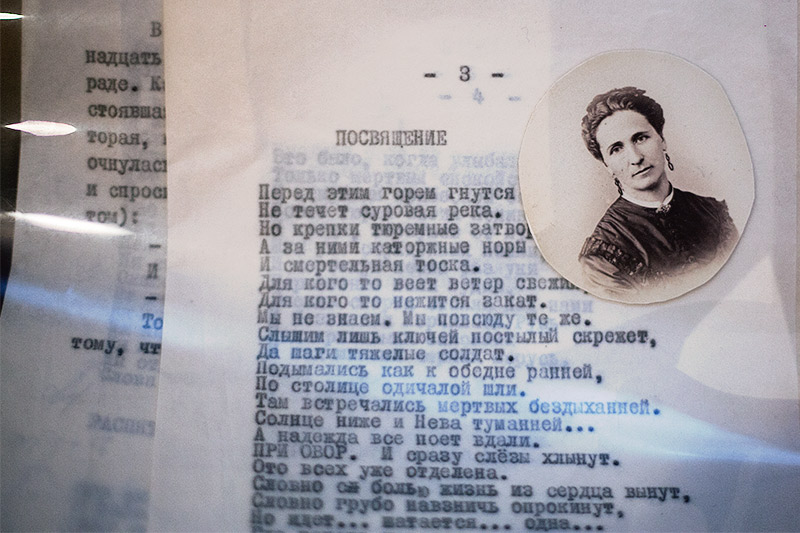

Пишущая машинка, на которой впервые о. Михаил набирал тексты «Реквиема» и «Поэмы без героя» 2/7  Перепечатанное стихотворение и портрет Инны Горенко, матери Ахматовой 3/7

Перепечатанное стихотворение и портрет Инны Горенко, матери Ахматовой 3/7  Тот самый резной столик, за которым готовил уроки Алексей Баталов и за которым, собственно, работала Ахматова, когда приезжала на Ордынку 4/7

Тот самый резной столик, за которым готовил уроки Алексей Баталов и за которым, собственно, работала Ахматова, когда приезжала на Ордынку 4/7  Подлинник портрета Ахматовой Юрия Анненкова 1921 года 5/7

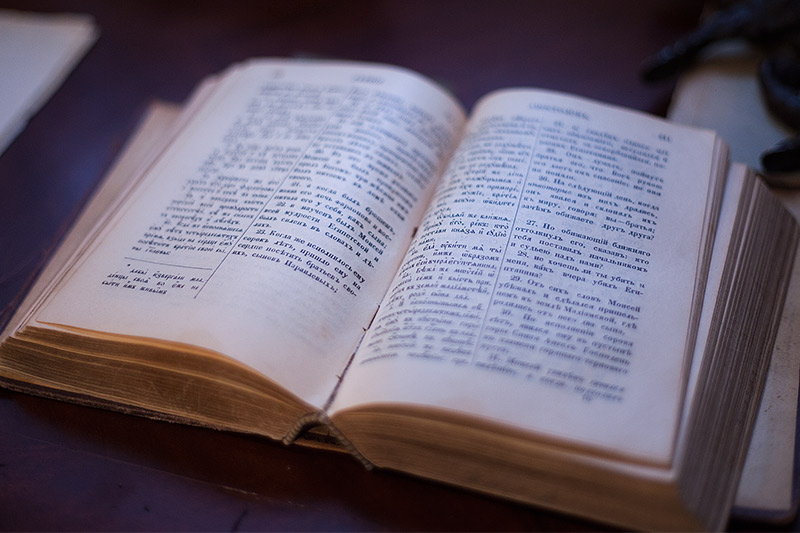

Подлинник портрета Ахматовой Юрия Анненкова 1921 года 5/7  Евангелие, которым предположительно могла пользоваться Ахматова 6/7

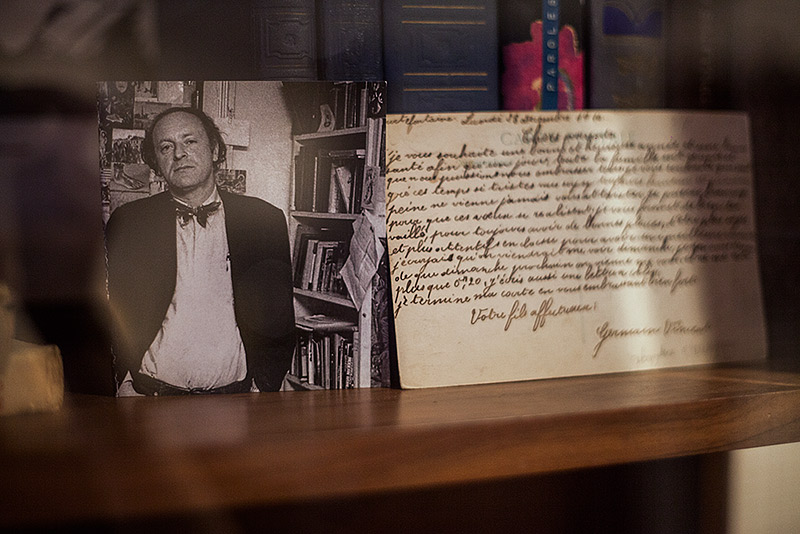

Евангелие, которым предположительно могла пользоваться Ахматова 6/7  Портрет Иосифа Бродского в книжном стеллаже Ардовых 7/7

Портрет Иосифа Бродского в книжном стеллаже Ардовых 7/7  Реконструкция рабочего места Ахматовой

Реконструкция рабочего места Ахматовой Расскажи о музее Ахматовой. Это первый ведь в Москве музей Ахматовой, правильно?

Да, получается, что первый в Москве. Мы его так и называем — Московский дом Ахматовой. В квартире драматурга Виктора Ардова на Ордынке, где Ахматова жила неделями и месяцами, музей вряд ли когда-нибудь откроется по имущественным условиям. Там, собственно, не только музей Ахматовой надо было бы делать, там нужно было бы делать музей русской литературы XX века: Бродский, Зощенко, Пастернак. Так вот, сначала о. Михаил Ардов принес нам для хранения несколько связок книг из ардовского дома и несколько вещей. И попросил их реставрировать. А потом, когда эти вещи встали рядом друг с другом, я подумал, что здесь просто организовывается… (это удивительная вещь — старинные связи вещей друг с другом) ...организовывается какое-то ардовское — вернее, ордынское пространство.

Мы попытались воспроизвести главные комнаты квартиры на Ордынке. Во-первых, нам о. Михаил отдал тот самый знаменитый диван, который стоял в ордынской гостиной и на котором сидели все. Диван и два кресла мы получили оттуда. Получили и отреставрировали. Краснодеревные, еще николаевского времени (Николая I, я имею в виду) кресла, уютные такие, московские. Отреставрировали резной столик, за которым готовил уроки Алексей Баталов и за которым, собственно, работала Ахматова, когда приезжала на Ордынку, потому что ей уступали так называемую детскую. Пишущая машинка, на которой впервые о. Михаил набирал тексты «Реквиема» и «Поэмы без героя». Кстати, на этой же машинке был перепечатан о. Михаилом в свое время весь Мандельштам. Какого он мог перепечатать — книжек-то, естественно, не было. У нас Чернильница (напиши ее с большой буквы), та самая Чернильница, с которой работала Ахматова. Она же не пользовалась автоматической ручкой и всю жизнь писала, макая перо в чернила. То есть получился довольно большой комплекс, очень концентрированный, в маленьком пространстве. С одной стороны — образ ордынской квартиры, а с другой — комплекс мемориальных вещей. И еще библиотека. Не вся, конечно, ордынская библиотека, но порядка двухсот томов из ардовской библиотеки у нас сейчас есть.

Ты сказал, что как только появились вещи, которые принес Михаил Викторович, сразу стали появляться и какие-то другие. Если возвращаться к мистике.

Да, да. Тут же появился, возник из другого пространства, но близкого к ордынскому, будильник, который стоял на столе у Баталова. Но ведь по этому будильнику отсчитывалось время Поэта. Тот самый французский будильник, который стоял там на столе. Тут же пришла фотография матери Анны Андреевны. Опять же из близкой семьи. Это принцип притяжения, принцип магнита. Вещи сами начинают складываться в интерьер, в музейное пространство.

16 февраля откроется музей. Он планируется как постоянное собрание, там будут экскурсии?

Экскурсии будут организовываться обязательно. И еще мне бы очень хотелось бы, чтобы вокруг этого музея велась какая-то научная работа. Например — Ахматовские конференции. Я сейчас веду разговоры о том, чтобы была учреждена Ахматовская стипендия за лучшую работу об Ахматовой. Именно от Московского ахматовского дома.