«Ключевое слово Тэффи — „простить“»

К 150-летию «королевы русского смеха»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Если попросить случайных прохожих продолжить фразу: «Тэффи — это...», то большинство ответит, что не знает, а кто-то, возможно, припомнит что-то, связанное с телевидением. Надежду Александровну Тэффи назовут лишь единицы, и то имеющие отношение к литературоведению или просто большие любители словесности. Чем объяснить то, что ее наследие на родине не оценено по достоинству?

— Ой, неужели все так плохо? Мне, конечно, трудно быть объективной — всякий глубоко погруженный в тему уверен, что предмет его изучения безусловно интересен всем. И все-таки кажется, что Тэффи сегодня знают не только как телевизионную премию — омоним ее псевдонима. За последнее время вышло несколько десятков сборников писательницы разного качества и как минимум три незавершенных собрания сочинений. А вот еще лет тридцать назад это имя у нас в стране действительно было практически неизвестно. Понятно почему: вскоре после революции Тэффи навсегда покинула Россию, поскольку была не в состоянии, по ее словам, «перешагнуть струйку крови у ворот комиссариата». Какое-то время после ее отъезда сборники знаменитой «королевы русского смеха» еще инерционно переиздавались в стране (разумеется, без выплаты гонорара автору-«отщепенке»), но после рассерженной отповеди писательницы в парижской эмигрантской газете «Возрождение» с хлестким названием «Вниманию воров!» имя ее было предано в СССР забвению на долгие десятилетия. Лишь с середины 1960-х стали появляться единичные публикации с пометой «Из старого русского юмора». В 1967-м вышла первая тоненькая брошюрка из семи рассказов под общим заголовком «Предсказатель прошлого». Что характерно, она была опубликована в серии «Художественная атеистическая библиотека» Издательства политической литературы. В послесловии Станислав Никоненко — деятельный популяризатор и публикатор Тэффи, сделавший очень много для возвращения ее нашему читателю, — принужден был в идеологической стилистике того времени заявить: «Тэффи видела никчемность, опустошенность и обреченность людей, покинувших отчизну <...> она с присущим ей остроумием высмеивает религиозные предрассудки <...> очень тонко подмечает абсурдность и противоречия религиозной веры». (Сравним с воспоминаниями близкого знакомого Тэффи Григория Алексинского: «Она верила в Бога глубоко, просто, крепко и твердо, не впадая ни в какую внешнюю экзальтированность, ни в какое „кликушество“».) Только в 1971 году, спустя два десятилетия после смерти Тэффи, в СССР появился первый по-настоящему репрезентативный сборник ее рассказов. Олегу Михайлову, который состоял в переписке с душеприказчиками Тэффи, пришлось, как он потом рассказывал, «обойти с шапкой» немало инстанций, чтобы этот сборник увидел свет. Но в период книжного дефицита это была капля в море.

Знаете, в аспирантуре я ведь, как и большинство начинающих филологов, рвалась заниматься творчеством Булгакова, но тогдашний замдиректора ИМЛИ Петр Васильевич Палиевский, сам автор известной работы о «Мастере и Маргарите», сказал: «Ну что вы все Булгаков да Булгаков! А вот есть такая писательница Тэффи — попробуйте написать о ней». И хотя это было уже на рубеже девяностых, все, что мне на тот момент было известно о Тэффи, — это рассказ «Маляр», который звучал в юмористической воскресной радиопередаче «С добрым утром!» и был инсценирован на современный лад в киножурнале «Фитиль». Забавный, конечно, рассказик, жизненный, актуальный на все времена, но это же не булгаковские бездны! Однако я послушно пошла в Ленинку, тогда еще спецхран, потом в московские архивы, повезло поработать даже в американском Бахметевском архиве, где находится основное наследие Тэффи (11 ящиков, 5 тысяч единиц хранения), читала ее произведения, письма, воспоминания о ней. И в ходе многолетних штудий открыла для себя не только «изящнейшую юмористку», владеющую «тайной смеющихся слов», но еще и мудрого, ни на кого не похожего писателя-психолога, в произведениях которого меткая ирония с парадоксальной органичностью соединяется с нежностью и жалостью. Недаром лучшие сборники Тэффи назывались «Все о любви» и «О нежности». По сути, в этих названиях заключена квинтэссенция ее творчества. Опять-таки могу показаться пристрастной, поэтому заручусь отзывами парнасцев. Ремизов, сам кропотливо работающий над языком и придирчивый к собратьям по перу, в случае с Тэффи разводил руками: «Птичка. Птичка Божья. Голос, поставленный от природы, не требующий обработки». Куприн сокрушался, что смех Тэффи заслоняет от читателя настоящее лицо ее таланта, мешает разглядеть великолепный русский язык («Как яркий фейерверк на празднике рвется цветными огнями и не видать от них ни неба, ни звезд»). Бунин, называвший Тэффи «сестрицей», в откровенном разговоре с их общим другом Борисом Пантелеймоновым аттестовал ее с грубоватой нежностью: «Это такая, скажу вам, баба, — в ней что-то такое есть, что еще никто как следует не понял, не раскусил. Большой человек, большой талант. Что-то, может, только потом люди выудят. Крупная фигура». Так что с финальной частью вашего вопроса — относительно оценки Тэффи «по достоинству» в наши дни — не могу не согласиться. Полномасштабное возвращение Тэффи к читателю, безусловно, еще впереди. Творческое наследие ее настолько огромно, что хватит на десятки томов. Задача — собрать его.

1/2 Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2

Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2  Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк)

Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) — В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения Надежды Александровны. Уточним насчет даты — в публикациях встречаются самые разноречивые утверждения. Сохранились ли какие-то документальные свидетельства на этот счет?

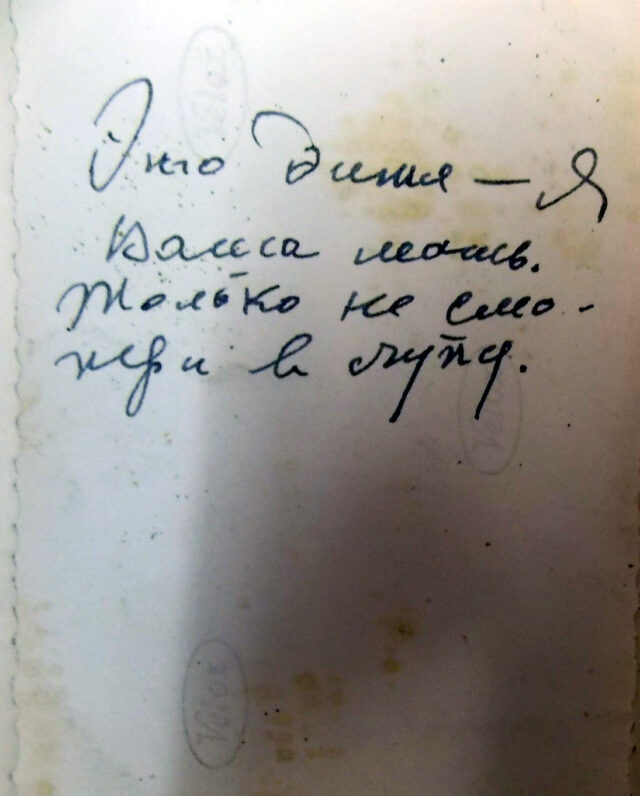

— В биографии Тэффи вообще много темных мест, не только с датой рождения. Надежда Александровна была большим мистификатором. К тому же, как всякая женщина, не любила называть свой возраст (и могла легко его скрывать, сохраняя моложавую внешность до преклонных лет). «Это дитя — я, ваша мать. Только не смотри в лупу», — шутливо надписывала она для дочери фотографию в свои далеко за семьдесят. В эмиграции Тэффи попросту скостила себе целых тринадцать лет: на ее удостоверениях 1928 и 1935 годов в графе «дата рождения» проставлено «26 апреля 1885». Представляете, даже в сопроводительных документах в упомянутом Бахметевском архиве еще сравнительно недавно годом ее рождения был назван 1875-й, а ведь передавала архив Тэффи туда ее родная дочь! Собственно, вот только что наткнулась на сайт одной немаленькой библиотеки (не буду их конфузить, они, к сожалению, не единственные), где повторяется расхожее заблуждение о французском происхождении нашей юбилярши (признаюсь, в свое время и я попалась на эту удочку) и предлагается чествовать ее 21 мая. Однако благодаря серьезным биографам (в частности, Тамаре Алексеевне Александровой) точная дата рождения Тэффи уже несколько лет как установлена. В Центральном Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится подлинник метрической записи о рождении Надежды Александровны Лохвицкой 26 апреля 1872 года. То есть 8 мая по новому стилю.

— А что там с ее французским происхождением?

— Этому растиражированному мифу мы обязаны самой Тэффи. В эмиграции она утверждала, что ее мать француженка с девичьей фамилией de Hoyer. Возможно, она присочинила это еще во время Первой мировой войны, когда о своем немецком происхождении многие в России предпочли забыть. Документы, касающиеся родословной Тэффи, отыскала в Национальном историческом архиве Беларуси Вера Данииловна Мицкевич. Восстановив одну из ветвей генеалогического древа Тэффи, она выяснила, что дедом Тэффи по матери был уроженец Дрездена Адольф Готтфрид фон Гойер, ставший в России Александром Николаевичем, вписанный в родословную книгу дворян Могилевской губернии, а бабушка Надежда Фелициановна, в честь которой была названа наша писательница, принадлежала к стародавнему польско-белорусскому роду Ланевских-Волков. В 1850 году семья фон Гойеров переехала в Одессу, где Александр Николаевич работал чиновником поручений Новороссийского генерал-губернатора. Там-то, по убедительному предположению Веры Мицкевич, Варвара Александровна фон Гойер, мать будущей Тэффи, и познакомилась с Александром Владимировичем Лохвицким, который преподавал в Ришельевском лицее, читал лекции по истории русского права и славился исключительным чувством юмора. Происходил же он из купеческого рода (Тамара Александрова обнаружила в деле студента юридического факультета Московского университета Александра Лохвицкого метрики, из которых следовало, что он является сыном «умершего 3-й гильдии купца, выкрещенного из евреев»). Так что, как можно убедиться, среди предков нашей героини были представители самых разных национальностей, но вот французской пока не обнаружено.

1/1 Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк)

Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) — С псевдонимом, похоже, тоже не обошлось без мистификации? Сначала писательница подписывалась своей девичьей фамилией «Н. Лохвицкая». Потом появился псевдоним «Тэффи». Правда ли, что существует несколько версий его появления?

— Что касается дебютной публикации в августовском номере журнала «Север» за 1901 год, — это было такое наивное на сегодняшний слух стихотворение, которого Тэффи потом немножко стыдилась, уверяя, что оно оказалось в печати помимо ее желания, через настойчивое посредничество знакомых, — там действительно стояла подпись «Н. Лохвицкая». Девичья фамилия объяснялась тем, что ко времени вхождения в официальную литературу Надежда навсегда покинула дом своего мужа Владислава Бучинского. Драматизм ситуации усугублялся тем, что по тогдашним российским законам трое малолетних детей остались с отцом (отголоски тягостного брака с чужим по духу человеком отчетливо проступят потом в рассказах «Чудеса!», «Волчья ночь», «Фея Карабос», «Оборотень» и др.).

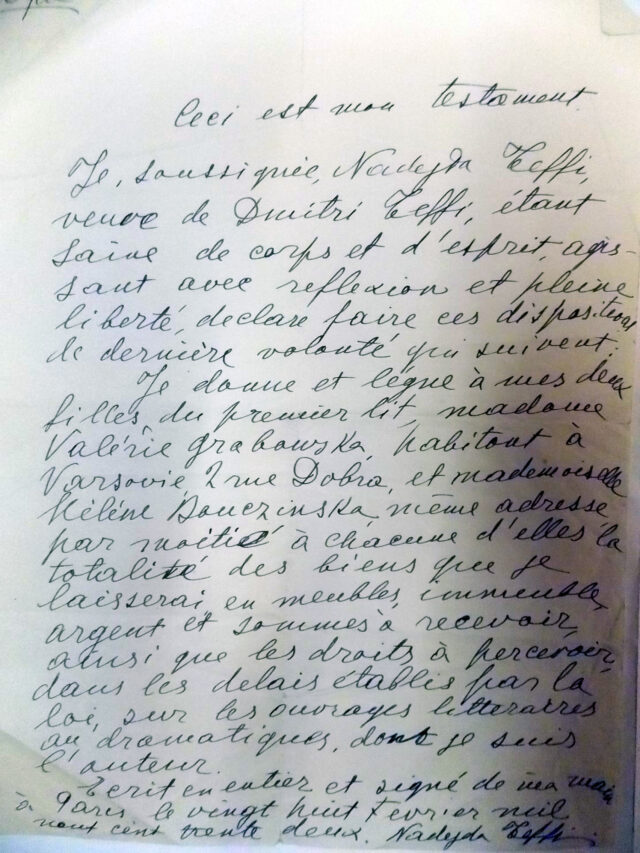

Однако и фамилия Лохвицкая в литературе была уже «занята». Ею подписывалась старшая сестра Надежды Мария. Мирра Лохвицкая, как назвала себя Мария, изысканная поэтесса, «русская Сафо», лауреат Пушкинской премии, была невероятно популярна в России. Не желая быть Лохвицкой-второй (отношения сестер, судя по всему, были непростыми), Надежда взяла псевдоним. По одной из изложенных самой Тэффи версий, она впервые подписалась так в 1907 году, при создании пьесы «Женский вопрос». Якобы, опасаясь провала и руководствуясь суеверным соображением «дуракам счастье», она взяла имя «знакомого дурака» Стэффи и «из деликатности» отбросила первую букву. (Однако, как установил Дмитрий Дмитриевич Николаев, Тэффи пользовалась этим псевдонимом и за шесть лет до «Женского вопроса». Именно так в журнале «Театр и искусство» в 1901 году была подписана ее стихотворная пародия «Покаянный день. Драматическая сцена в одном акте».) Впрочем, Тэффи не возражала и против догадки журналиста, интервьюировавшего ее после сценического триумфа «Женского вопроса», — мол, псевдоним ее заимствован из сказки Киплинга про маленькую дикарку с длинным именем Тэффимай Метталумай (что означало — «маленькая девочка без всяких манер, которую следует хорошенько высечь»), для удобства сокращенным до Тэффи. А в довершение ко всему, окончательно запутав своих почитателей, писательница упомянула в фельетоне «Псевдоним» роман Жоржа дю Морье «Трильби», одно из самых популярных произведений конца девятнадцатого века о богемном Париже, среди персонажей которого был английский студент-искусствовед Тэффи. Однако даже этим противоречивым набором версий толкования псевдонима не исчерпываются. В американском архиве хранится рукописное завещание на французском языке, начинающееся с подобающей торжественностью: «Я, нижеподписавшаяся Надежда Тэффи, вдова Дмитрия Тэффи...». По всей вероятности, Тэффи приписывает здесь свой псевдоним Дмитрию Щербакову. В скороспелых биографических заметках, говоря о муже Тэффи, как правило, называют единственное имя — Владислава Бучинского, отца ее детей. Но в одном из сохранившихся писем конца 1940-х годов Тэффи поправляет своего адресата Бориса Пантелеймонова: «И почему я Бучинская? Я была таковою только 6 лет, а потом была еще Щербаковой». О трагической судьбе второго мужа писательницы рассказывается в недавно вышедшей в русском переводе книге «Смеющаяся вопреки. Жизнь и творчество Тэффи», которую написала Эдит Хэйбер, профессор Массачусетского университета, более полувека посвятившая изучению Тэффи. Офицер Белой армии, курьер Врангеля, Дмитрий Щербаков был убит в парижской гостинице в 1919 году. Когда после долгих беженских скитаний Тэффи доберется до Франции, русский консул вручит ей оставшееся после него кольцо с черным опалом — когда-то они с Дмитрием приобрели эти парные кольца у художника Александра Яковлева...

1/2 Завещание Тэффи. Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2

Завещание Тэффи. Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2  Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк)

Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) — Современники называли Тэффи королевой русского смеха. В чем своеобразие этого смеха? Не в том ли, что он соединен с чувством глубокой горечи? Можно сказать, что в нем отголоски гоголевской традиции со знаменитым «Горьким словом моим посмеюся»?

— У ранней Тэффи был фельетон с названием «Смех», где она констатировала: «Русские смеются мало и относятся к этому занятию презрительно. Русский потребитель пользуется чаще всего заграничным смехом: смехопроизводство в России на самой низкой степени развития». «Заграничный» смех отвечал определению популярного в начале прошлого века французского философа Анри Бергсона: «Смех — это прежде всего исправление. Способный унижать, он должен всегда производить на того, кто является его предметом, тяжелое впечатление». С появлением в литературе Тэффи комическое обрело качественно иное содержание. Она считала, что анекдоты смешны, когда их рассказывают, а когда их переживают, это трагедия. Тэффи сместила фокус читательского восприятия комического, заострив внимание на чувствах вызывающего смех персонажа. Холодок «анестезии» сердца, по Бергсону непременно сопутствующей смеху, у Тэффи сменился сердечной теплотой и сочувственной жалостью к смешному, нелепому человечку (сравним с пресловутым горьковским «жалость унижает»).

«Смех должен быть и тонкий, и не пошлый, и глубокий; смех должен быть острый и должен задеть кого-нибудь, чтобы в переливах и вибрациях его чувствовались капельки крови, — определяла русский смех его королева. — Только при этих условиях запрыгает русская диафрагма». Приуготовленный щекочущим именем автора (той Тэффи, чье имя с первых ее фельетонов стало для обывателя синонимом легкого, искрометного юмора), читатель привычно собирался развлечься, завороженно втянутый в эту бездумную чепуху, но вдруг сквозь нее проступала беспокойная тревожащая нота, от которой не получалось отмахнуться. И вот уже незаметно для себя из зрительного зала он оказывался на сцене, где становился участником этого действа — шекспировской прежалостной комедии.

Причислять Гоголя к литературным предшественникам Тэффи вряд ли справедливо. Они расходились в главном — отношении к своим героям. В статье к столетнему юбилею Гоголя Тэффи укорит сатирика в отсутствии любви к его созданиям, которые он превращал, по ее словам, в водевильные бездушные куклы. «Все они люди, настоящие живые люди, обыкновенные, пошлые и плоские, — протестовала она, призывая: — Надо им простить их смешные пошлые маски».

Вот оно, ключевое слово Тэффи — простить. Понять, пожалеть, полюбить. Она смущенно признавалась: «Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность». Отшучивалась: «Да, да. И Каин был для мамаши Евы Каинушечка». За внешней карикатурностью большинства образов Тэффи скрывалось материнское сочувствие автора к своим созданиям. «Самый горький и самый подвижнический лик любви — любовь к возлюбленному материнская, — как скажет она в своем „Авантюрном романе“. — В форму, создаваемую ею, свободно вливаются и отъявленные негодяи — их остро жаль, как заблудших, — и люди глупые — глупость умиляет, — и ничтожные — ничтожные особенно любимы потому, что жалки и беспомощны, как дети... Любовь материнская простит все, все примет и все благословит».

Герои Тэффи отнюдь не герои, а самые простые, «невыразительные», маленькие люди. «Есть натуры героические, с радостью и вдохновением идущие через кровь и огонь — трам-та-ра-рам! — к новой жизни, — замечала она. — И есть нежные, которые могут с тою же радостью и тем же вдохновением отдать жизнь за прекрасное и единое, но только без трам-та-ра-рам. Молитвенно, а не барабанно. От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается, гаснет энергия и теряются возможности <...> И еще есть люди быта, ни плохие, ни хорошие, самые средние, настоящие люди, составляющие ядро так называемого человечества... Не герои и не прохвосты — словом, люди». Именно эти «люди быта» и составляют вселенную Тэффи.

1/2 Портрет Тэффи. Александр Яковлев. Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2

Портрет Тэффи. Александр Яковлев. Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 2/2  Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк)

Фото из Бахметевского архива (Колумбийский университет, Нью-Йорк) — Всегда любопытно заглянуть в творческую лабораторию писателя. Как Тэффи работала над словом?

— Помните, как Ремизов о ней отзывался? «Как птица поет». О своем творческом процессе лучше всего говорила она сама: «Собственно говоря, когда я сажусь за стол, рассказ мой готов весь целиком от первой до последней буквы. Если хоть одна мысль, одна фраза неясна для меня, я не могу взяться за перо. Словом, самый яркий и напряженный процесс творчества проходит до того, как я села за стол. Это — игра. Это — радость. Потом начинается работа. Скучная. Я очень ленива, и почерк у меня отвратительный. Рассеянна. Пропускаю буквы, слога, слова. Иногда начну перечитывать и сама не пойму, в чем дело. Вдобавок все время рисую пером всякие физиономии».

Надо сказать, рисовала она хорошо с детства, одно время даже мечтала стать художницей. Возможно, отсюда у нее такой цепкий взгляд и внимание к деталям. В автобиографии 1911 года Тэффи признавалась в преобладании «элемента наблюдательности над фантазией» в своем творчестве. В одном из ранних рассказов уверяла, что все, что воспринимается ее читателем как вымысел, на самом деле лишь уловленное зорким зрением: «Я лично давно уже убедилась, что, как бы ни были нелепы написанные мною выдумки, жизнь, если захочет, напишет куда нелепее! И почти каждый раз, когда меня упрекали в невероятности описанных событий, — события эти бывали взяты мною целиком из жизни» («Жизнь и темы»).

Беглый взгляд на незнакомца в метро — и вот уже готов сюжет для рассказа «Счастье». Выразительные детали вроде «зеленого пятна от медной запонки» так же лаконичны и живописны, как тригоринские/чеховские приемы описания лунной ночи. Вспомним знаменитое «горлышко разбитой бутылки», одновременно прозвучавшее в «Чайке», чеховском рассказе «Волк» и в письме Антона Павловича брату Александру, начинающему сочинителю: «У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки». Чехов советовал брату «бросать общие места» и «хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина». При экономии языковых средств Тэффи удавалось с помощью таких вот «мелких частностей» создавать необычайно достоверные, «жизненные» картины. Неслучайно, отвечая незадолго до кончины на вопрос о себе и своих пристрастиях в литературе, она призналась: «Принадлежу я к чеховской школе, а своим идеалом считаю Мопассана».

1/2 Тэффи со старшей дочерью. Фото из частного архива (Тихвин) 2/2

Тэффи со старшей дочерью. Фото из частного архива (Тихвин) 2/2  Портрет Тэффи. Николай Милиоти

Портрет Тэффи. Николай Милиоти — А какой писательница была в жизни? Известно, что перед революцией и Москва, и Петербург сходили по Тэффи с ума. Из-за нее стрелялись, ею восхищались, ее всегда желали видеть на светских вечерах...

— Припомним, слегка переиначив, характеристику Наташи Ростовой из «Войны и мира» Толстого: «Она не удостоивает быть красивой — она обворожительна». «Тэффи пользовалась огромным успехом у мужчин и всегда была окружена толпою поклонников, — свидетельствовал уже цитируемый Григорий Алексинский. — Это было естественно, ибо Надежда Александровна была на редкость обаятельна. Но опасна для поклонников, потому что была на редкость умна». «Личный шарм Тэффи невероятен», — восхищенно констатировал Борис Пантелеймонов. В ней удивительным образом сочетались несовместные, на первый взгляд, качества: русский смех (тот самый, с капельками крови) и нежность; сила характера и мучающая ее всю жизнь неврастения; изысканность вкуса и демократизм в быту; свободолюбие и уступчивость (как много у Тэффи рассказов, герои которых — чаще героини — в ущерб себе смиренно идут на поводу у своих спутников, подстраиваясь под их желания), детский интерес ко всему неизведанному (недаром Федор Сологуб однажды сказал, что ее метафизический возраст всегда тринадцать лет) и женская интуиция; независимость и милое кокетство, порой доходящее до интриганства («Хочу нравиться всем, всегда», — упрямо повторяла она даже в глубоко преклонном возрасте), иронический взгляд на мир и сострадание к людям («Делание приятного другим было едва ли не самой основной чертой ее характера», — вспоминала близкая знакомая Тэффи по эмиграции Валентина Васютинская).

Тэффи было сорок два, когда оставленный ею поклонник пытался застрелить своего счастливого соперника. Ревнивым стрелком был популярный критик Леонид Галич (приват-доцент Петроградского университета Леонид Евгеньевич Габрилович). Даже утративший сердечное расположение Тэффи, он навсегда останется поклонником ее таланта, находя для него точные, хотя порой и колкие определения. Уже в эмиграции в рецензии на ее сборник стихов «Passiflora» Галич заметит: «Тэффи — глубоко русская, и ритм души ее глубоко русский — колеблющийся двойной ритм монастыря и шабаша, боли отречения и муки саморастраты». Но при анализе стихотворения «Ангелика» (о юной красивой душе, скрывавшейся в уродливом старом теле горбатой странницы) Галич будет не в силах сдержать восторженное восклицание: «Какая ясная, чистая, детская, невинная и счастливая душа написала эти строки!»

Ей было сорок три, когда в пестрой компании знакомой литературной братии она оказалась в одном из домов, куда был приглашен скандально знаменитый Григорий Распутин. Из всех собравшихся Распутин выделяет ее одну — яркую, остроумную, равнодушную к его гипнотическому воздействию. Он судорожно домогается ее внимания, вручая клочок бумаги с коряво выписанной индульгенцией: «Надежде. Бог есть любовь. Ты люби. Бог простит. Григорий».

Собственно говоря, совет Распутина был лишним. Этой библейской истине Тэффи и без него следовала всю свою жизнь.