«Каждого из нас будут изучать как человека великой эпохи»

Из дневников Ольги Берггольц

22 января 1924

Сейчас пришла Елена Павловна и объявила: «Товарищ Ленин приказал долго жить»; и все обрадовались. Но я не обрадовалась: мне жаль Ленина. Почему? Не знаю. Но, мне страшно признаться, мне кажется, что я схожусь с ним во взглядах. Ой! Спи с миром, Владимир Ильич! Ты умер 9-ого января, на своем посту.

Как захохочут папа и мама, когда узнают или прочтут это. Ну, пусть. Назовут «комсомолкой». Ха-ха-ха!

Ольга Берггольц, 1926

Ольга Берггольц, 1926

31 августа 1926

Какие все гнусные в Институте Истории Искусств! Которых сегодня видала — брр... Вылощенные, деликатные, — тфу! И это студенты? Это какие-то дэнди... Гнусные. Буду держать себя шпаной. Есть ли хоть там комсомол?

6 декабря 1926

Вчера было что-то кошмарное! Отец озверел, все дрались, мать ударила его, а он схватил ее за горло, даже оцарапал. Я бросилась к нему, стала ласкать его, целовать, говорить что-то унизительное... Потом мать кричала в истерике... Ой, лучше не описывать...

Настоящая мещанская мелодрама. Позорная, тяжелая, кошмарная.

Отец любит Галочку. Отец пьет морфий.

Мать больна, исхудала.

Нет, это хорошо, что я не погружаюсь в эту семейную лужу, что вчерашнее скользит с моей души, что я думаю о завтрашнем дне, о Боре, о воскресенье, о стихах и музыке...

2 марта 1927

Вчера был Борька. Как это несправедливо; что мы, оба молодые, полные сил и желаний, — должны сдерживаться, что я должна держать его руки и бороться с ним тогда, когда я чувствую, что надо стать его. И вот мы прижимаемся друг к другу тесно-тесно, его тело — сильное, крепкое! содрогается, и он грубо сжимает мне грудь, он дышит, как загнанная лошадь... как это трагично... тяжело, может, и грязно. Полулюбовь, да... <...> Он говорит, что, пока я не принадлежу ему — он все еще чувствует себя свободно, и, если что случится, все-таки эти вечера и поцелуи ни к чему не обязывают. <...>

Нет, Борис! Нас связывает — наша любовь и свобода. Даже если я выйду замуж за тебя — никто из нас не будет связан...

Я разлюблю тебя и уйду, и, если ты станешь уходить, я не стану удерживать тебя...

30 июня 1927

Клюев говорит, что надо пострадать за свои вещи, это верно. Все, что «выстрадано», — крепко. Любовь, стихи. Любовь у меня хорошая, а стихи?

6 апреля 1928

С тех пор, как январе месяце Борис изорвал мой дневник, я не вела его... <...> Я беременна. С января же. Четвертый месяц. Сначала хотела сделать аборт, потом не стала. Свяжет ребенок, знаю, и адски тяжело будет — ведь надо столько средств, а откуда же взять — Борис не работает, я тоже. Но пусть, пусть, другим — еще тяжелее было, и все-таки они не травили детей. <...>

А Борис покрикивает: «что такая кислая!», «как ты мне опротивела с кислой рожей»... Нечуткий Борька все-таки, хотя и говорит, что любит меня... Почему-то — (страшно сказать) я не верю его словам.

Какое-то гнусное ощущение — врет ведь. Это оттого ли, что ему ничего теперь не значит сказать: «вот с этой девочкой я бы совокупиться хотел»... «хорошо бы эту девочку растлить...». Что-то он циничен стал... до холодности...

Ольга Берггольц и Борис Корнилов, 1929

Ольга Берггольц и Борис Корнилов, 1929

7 июня 1928

Борис разошелся с Владимиром Соловьевым. Дружит теперь с Саяновым; это хорошо. Они бродят, говорят о литературе; о себе, о многом. <...> Как мне хочется на равных правах входить в их товарищество. Ведь по сравнению с Борькой я знаю больше его и не глупей его. Он говорит — тебе надо научиться хорошо писать...

6 марта 1932

Эх, не успел мне Коля толком сказать, где шовинизм в «Глубинке». Я за это беспокоюсь, могут ведь поднять хай, да и самой неприятно, что классовый нюх изменит. Он у меня безусловно есть. Взять хотя бы дело с Хармсом и Введенским. Вчера читала заключение в ПП [Полномочное представительство ОГПУ. — прим. ред.].

11 марта 1933

Володька Молчанов вчера сказал:

—Мы — навоз... Время ли тут думать об индивидуальном совершенствовании? <...>

Я ему возразила:

—Отлично, будь навозом, но зачем же быть говном? А ворошиловское требование о личном примере? А тип коммуниста, о котором говорят Сталин, Ленин, Косарев?

Два столкновения, два понятия об индивидуальном самоусовершенствовании, об организации нового человека.

Нельзя, строя новое общество, не бороться за себя, как за нового человека, за нового человека в себе. Ответственность за себя: ведь в будущем каждого из нас будут изучать как человека великой эпохи.

Наоборот, только теперь появляется возможность самоусовершенствования, чего не мог достичь Толстой при той системе.

21 сентября 1933

В литературе ко мне относятся, конечно, несерьезно. <...> Я стою на глубоком отшибе от плеяды признанных — Корнилов, Прокофьев, Гитович и др. Имя мое упоминается, только когда говорят о детской литературе. Обо мне ходят анекдоты как о приспособленке. Высмеивают мой «энтузиазм», «увлечение заводом». <...>

Я иду честным и очень трудным путем.

11 июня 1934

Вчера из Петергофа вернулся Юрий Герман. <...> Основной его тезис — «у нас нельзя писать правду». Ну, начистоту — можно? Не могу не вспомнить пример, приведенный Горьким об очередях. Можно писать все, но стоя на правильной, т. е. партийной, точки зрения. Можно и нужно, иначе литература погибнет. Но что на практике очень и очень часто злоупотребляют политредакторским карандашом — это верно. <...>

Правда о строительстве социализма — это рассказ о том, с какими трудностями, жертвами и самоотвержением строит пролетариат новое общество, и все-таки строит и радуется этому.

1 июля 1934

Какая хорошая у меня дочка, и как я рада, что она у меня есть! <...> Говорила-говорила со мной, потом сказала, что у нее есть очень красивые камешки. Деловито, на цыпочках, на растопыренных ножках побежала куда-то и принесла в грязной, ветхой тряпочке самые бедные, самые простые камешки. «Видишь, какие красивые?» Я чуть не прослезилась и внутренне ахнула: ведь когда-то и мне они казались драгоценностями — в Финляндии мы собирали их на дорожках. Как обеднел для меня мир!

24 августа 1936

Процесс троцкистско-зиновьевского центра. <...> Нельзя собственно назвать то, что испытываю, — негодованием, в данном случае — это ничего не выражающее слово. Поднимается какая-то холодная и почти не эмоциональная ярость, которая физически душит. Иногда я останавливаюсь на грани понимания, и требуются некоторые усилия, чтобы представить, что это реально, настолько все чудовищно. <...>

Еще: стыдно, что в нашей партии произошло такое. Ощущение позора, почти личного, и какой-то ошибки: недостаточно решительно гнали эту сволочь? Или мало демократии? <...> Преданностью до последней клетки, нетерпимостью даже к антисоветской дружеской шутке — отвечать на это.

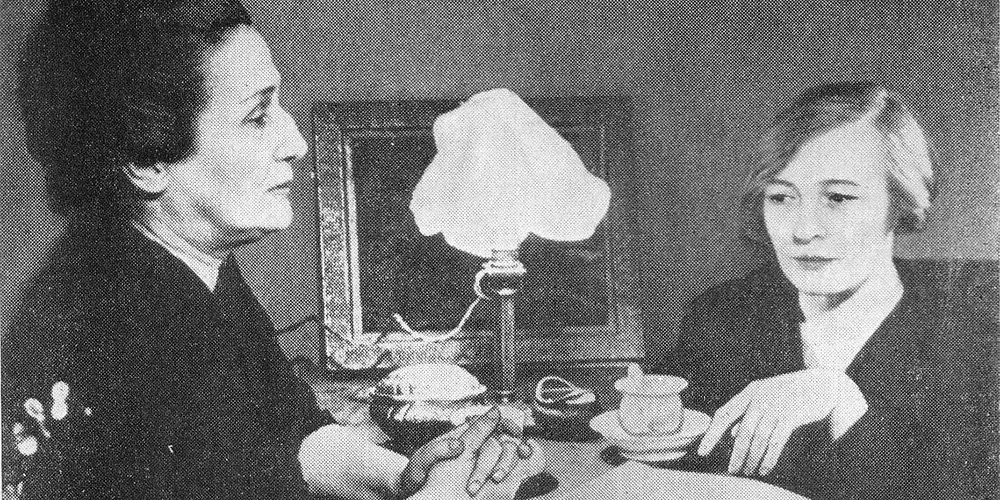

Ольга Берггольц и Николай Молчанов, 1930-е

Ольга Берггольц и Николай Молчанов, 1930-е

12 марта 1937

Жизнь отстает от своей сценарно-постановочной части. <...> Я не хочу сказать, что сценарно-постановочная часть — неправда. Она правда, и оправданна, как искусство. Это нужно, — более того, это необходимо: и торжественные съезды, и совещания, и высокие старты и речи, и даже наша, все-таки чересчур восторженная пресса. Но вот второй день прислушиваюсь к разговорам баб. Если не соотносить лучшего с этой жизнью (а так живут миллионы масс) — это чувствуется, то и лучшее, и праздничное — пропадет и не заблещет.

Вот, например, разговор о том, какая работа лучше, что лучше всего работа заведующего лавкой, базой, потому что здесь можно «нажиться», «пожрать». Ничего тоже и приказчиком, тоже можно нажиться. Оказывается, разработана тончайшая система хищений и обманов; об этом говорилось с ненавистью по отношению к нынешним продавцам и с восхищением по отношению к прошлому и к самой себе, работавшей тогда продавщицей у хозяина.

В связи с запрещением абортов развилась бешеная самодеятельность: здесь лежат бабенки, вызвавшие себе кровотечение хиной. Они довольны, что удалось довести дело до аборта. В соседней палате двое — одна всунула себе в матку куриное перо, другая напилась пороху... О, господи боже...

15 марта 1937

Колька сообщил, что арестован Анатолий Горелов.

Первое чувство — недоумение. Рыжий — враг народа? Или тут действительно перестраховка известных органов, или действительно надо быть исключительной чудовищности гадом, чтоб быть врагом народа, вдобавок ко всему, что мы слышали от него на партсобраниях. <...>

Второе чувство — опасения за собственную судьбу. Если наши молодцы впишут мне в характеристику «мешала выявлению и разоблачению врага народа?», а с их рвения станет и такой нелепости. Но значит Свирин, Горелов и многие другие, а в особенности Витька, — уж совсем враги народа? Ну, будем ждать, призвав на помощь все свое спокойствие.

4 апреля 1937

Надо отвечать начистоту за все свои ошибки, а ошибки действительно были. Я не имею оснований сомневаться в том, что Горелов — враг народа, а я, во всяком случае, не способствовала его разоблачению.

16 апреля 1937

Я звонила тогда Виктору, я говорила правильно с ним, но он ответил в том тоне, что, мол, его исключение и (я так поняла) чуть ли не арест Горелова — совершенно антипартийное дело. <...> Нет, при всех накладных расходах — не может все-таки быть, чтоб партком вкупе с райкомом и НКВД совершили антипартийную вещь — такого к тому же масштаба. Значит, Витя «зарылся» до клеветы. Значит, он действительно утратил способность критически относиться к себе и видит во всем только желание потопить его.

3 июня 1937

29/V партком на «Электросиле» исключил меня из партии.

Ольга Берггольц и сотрудники «Электросилы», 1933

Ольга Берггольц и сотрудники «Электросилы», 1933

14 сентября 1937

Арестованы Габбе, Любарская, Безбородов, — люди, о которых я сигнализировала, как и вообще о Детгизе. Очевидно, и мои материалы будут приобщены к делу, а я уверена, что многое нащупала верно. И приятно, что еще будучи в «Литературном Ленинграде» я начала поход против маршакиады и держалась все время довольно стойко, несмотря на бешеный напор со стороны правления Союза... <...>

Нет, все-таки есть правда на свете!

17 ноября 1937

Сегодня на комитете комсомола «Электросила» исключили меня и из комсомола.

Мне было грустно и немножко смешно. Курносый и белобрысый Павлов, говорящий «нам надлежит разобрать», державший себя с непомерной важностью, молодые ребята, не знающие даже, что такое РАПП, молодые комсомольцы, имеющие по 2-3 года стажа, поступившие в комсомол легко, легко идущие по жизни, — лишали политического доверия меня, женщину, родившую и похоронившую двоих детей, пережившую и в любви, и в работе то, чего им еще и не снилось.

Разве те ужасные страдания, слезы, преодоление тягчайшей власти любимых родителей, сопротивление среды — утробы, пережитое мною, 15-летней девочкой, при вступлении в комсомол — известны им? И то счастье, та великая, подлинно-революционная радость при вступлении, то желание пожертвовать собою ради дела, ради революции? А знают ли они, как трудно было получить это самое высшее образование, которым они меня попрекают, мне — дочери служащего... <...> Знают ли они, как я училась, работала, кормила Ирку, сопротивлялась Корнилову, тащившему меня из комсомола? А Кавказ? А поездка в Казахстан? А та же «Молодая Электросила»? И вдобавок ко всему горе, горе, горе, преодолевая которое не теряла веры в дело и желания служить ему.

15 июля 1939

13 декабря 1938 года меня арестовали. 3/VII-39, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день.

6 ноября 1939

Завтра — 22 года Октябрьской революции. Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили, — коммунисты и беспартийные честные товарищи, спящие или не спящие сейчас — в камерах Арсеналки и Шпалерки! <...> Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей, великому делу Ленина, как бы трудна она ни была. Уже нет обратного пути. Я с вами, товарищи, я с вами!

14 декабря 1939

Да, но зачем все-таки подвергали меня всей той муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби...). <...> Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят — «живи»...

Ольга Берггольц, 1938

Ольга Берггольц, 1938

24 сентября 1941

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский Писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич, — я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. <...>

Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственная правильная агитация была бы: «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить...»

26 декабря 1941

Я смутилась, увидев Гаршина, — ведь его надо было угостить, и тотчас сказала: «А мы угостим вас кофе».

— Да неужели угостите, — восторженно сказал он.

— Только, извините, хлеба не дадим, — прибавил Коля.

— Пейте, — сказала я — вот повидло.

— Ах. Это радость такая, — сказал он, черпая ПОЛНУЮ ЛОЖКУ, — я так счастлив, что есть сладкое... Ольга Федоровна, я не пишу Анне Андреевне, я не могу. Я все время в таком странном, высоком, восторженном подъеме духа. Можно, я еще возьму повидло. Знаете, я понял, что русский народ борется со своим врагом! И все этим извиняется и искупается. И он борется замечательно, трагично, прекрасно. Я возьму еще повидло. А еще кофе вы мне дадите? Спасибо, спасибо! Вот я еще понял, — я ем ваши крохи, и ведь мне почти не стыдно, какая радость у меня теперь — принести кусок чего-нибудь съестного своим домашним и отдать им. И я отдаю, и я беру, когда мне дают. Это такое счастье — отдавать пищу и брать ее. Мы так многое поняли, так многому научились теперь. И мне теперь ничего не стыдно.

28 декабря 1941

Кажется, мы пировали с Юрой на проспекте Красных Командиров 28/XII. Вчера я узнала, что в этот день в Ленинграде от голода умерло 20 801 человек.

8 января 1942

У больницы Нечаева, у ворот, стояла небольшая кучка людей, — глядели, как у стены лежал мертвый ребенок лет 3-4, его только что положила сюда женщина, а сама ушла. Я постояла, поглядела, послушала, как люди говорили: «А когда она его клала, он ведь еще жив был», — и пошла дальше. Что я могла сделать? На Первой Красноармейской видела, как один гражданин подвел другого к стенке дома, прислонил, — тот, покачиваясь, облокотился на стенку и медленно пополз вниз. Я прошла. Ну что, что я могу сделать? Отдать этому чужому мне, умирающему от слабости дядьке мой портвейн? Зачем? Разве это спасет его? Его не спасет, а меня лишит радости, — пусть даже тусклой, — встречи с любовником за вином у печки.

28 января 1942

К Коле мне явно не дойти, да и не с чем. В городе нет воды. Совершенно. Ее черпают из Фонтанки, из наших рек, куда сливаются нечистоты. <...>

Впрочем, утром звонила Таня: рядом у них горит дом, Юрка слег, хлеба эти два дня получить не могут. С хлебом в городе какой-то кошмар — из-за отсутствия воды не работают хлебозаводы и в булочных нет хлеба, — а это, собственно говоря, единственная пища ленинградцев.

30 января 1942

Вчера умер Коля.

21 февраля 1942

Я написала, все-таки, большую стихотворную вещь, нечто вроде лирической поэмы — «Февральский дневник». <...>

Юра был в восторге, и Яша тоже, и буквально все настоящие люди тоже, кто читал поэму, — плакали и трепетали, и говорили, что это то, что они хотели бы написать и сказать о себе и о Ленинграде. <...>

Я должна была выступать с нею по радио в 9-30, в 9-15 звонок Ходоренко — снять с передачи. <...>

...да во имя чего же мы бьемся, мучимся, обмирая, ходим под артобстрелом, готовимся к гибели? Во имя того, чтоб владычили Шумиловы и Волковы? Ведь они же утвердятся в случае победы, им зачтут именно то, что они делают, — а их деятельность состоит сейчас в усиленном умерщвлении живого слова, в уродовании его — в лучшем случае. Им ведь ордена за это дадут!

Ольга Берггольц на Ленинградском фронте, cентябрь 1942

Ольга Берггольц на Ленинградском фронте, cентябрь 1942

23 марта 1942

Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики, с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков. <...>

В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия».

4 августа 1942

Успех поэмы превзошел все мои ожидания. <...> И много писем — большинство с фронта и флота, от людей неизвестных мне. Особенно мне дорого письмо одной фронтовички, Чижовой, матери, которая вместе с сыном пошла на фронт, и сын ее там погиб, «спасая жизнь друга, сражаясь за родину». <...> Господи, — они мне клянутся, что «скоро победный бой!» <...> И еще письма, — от моряка: «Эту поэму должен знать каждый грамотный человек в СССР», и от какого-то комиссара: «Мы взяли ее на вооружение», и рассказ Ёськи Горина о том, как какой-то командир, отыскивая список поэмы, предлагал за нее ХЛЕБ...

2 февраля 1948

Тридцатого в «Ленинградской правде» — зубодробительный разгром нашей пьесы и спектакля. Главный удар — по пьесе. <...> Сейчас звонила Рашевская — говорит, что то же самое — в «Вечерке», только чуть поприличнее тон. <...> Там говорится, что, мол Берггольц была замечательной поэтессой в дни блокады, а теперь, совместно с Макогоненко написав пьесу, испортилась. Знакомый мотив! А во время блокады они только и делали, что запрещали, преследовали и третировали мои стихи!

7 ноября 1948

...если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 1937—1938 гг. — значит, я не расскажу главного и все предыдущее — описание детства, зов революции, Ленин, вступление в партию и комсомол, и все последующее — война, блокада, сегодняшняя моя жизнь — будет почти обесценено.

Анна Ахматова и Ольга Берггольц, 1947

Анна Ахматова и Ольга Берггольц, 1947

9 мая 1951

— Я был заместителем начальника штаба артиллерии. Иду по лесу, выбираю место для артиллерийской подготовки. Под Нарвой, в 1944 г. <...> Дошел, — и вдруг слышу — кто-то поет. И так хорошо поет. Я прислушался, огляделся и вижу, сидя высоко на сосне, поет наш дозорный. Я поднялся к нему на сосну по лесенке, — спрашиваю: «Что же ты такое хорошее поешь?» Он отвечает:

— Песню о вдове патриота, товарищ командир.

— Спой-ка мне ее снова.

Он поет. Я имею отношение к музыке, я записал в записной книжке мелодию нотами... <...> Я спросил, чья же музыка? Боец отвечает: «Музыка Изотова (!!)» — «А слова?» — «А слова ленинградской писательницы Ольги Берггольц».

Я выбрал себе сосну невдалеке от его сосны, стал наблюдать, и во время наблюдения мы пели. Громко пели, вдвоем. Вашу песню.

Потом пришло к нам пополнение, и один был с трубой. Я спрашиваю: «Ноты знаешь?» — «Да!» — «А ну, сыграй по этим нотам». Он сыграл, — и так ладно получилось. И вот стало нас трое — уже целый оркестр, — он с нами тоже был.

А ничейная земля у нас незначительная, нейтральная зона, метров 40.

И вот мы слышим — немцы на аккордеоне подбирают мелодию этой песни... И тоже начинают ежедневно ее играть... А на этой ничейной земле рос дикий лук, и мы, и немцы за ним ползали, и был такой молчаливый уговор «через головы постов и правительств», что, когда мы за диким луком ползаем — немцы в нас не стреляют, когда они ползут — мы не стреляем... <...>

И вот однажды видим, что немец, который ползал за диким луком, оставил на этой ничейной земле палочку с бумажкой. <...> Взяли бумажку — на ней написано: «Просим сообщить слова песни, которую вы поете, а также теперь и мы».

<...>

Выход «Первороссийска» в «Знамени» был событием такого масштаба и, главное, внутреннего для литераторов значения, о котором уже забыла наша литература. <...>

Итак, я — Сталинский лауреат. В числе сотен людей, поздравлявших меня в день получения премии, — был Фалин, следователь, который допрашивал меня в тюрьме в 1938—1939 гг.

5 марта 1954

Сегодня ровно год со дня смерти Сталина. Узнала о его болезни, когда в третий раз была в алкогольной лечебнице на улице Радио. <...> Когда первый раз пришла на ул. Радио («товарищи уговорили»), — задохнулась от смертной обиды: махонькие палаты, все выходы под замками и есть можно только оловянной ложкой — совсем как в тюрьме на Шпалерке, в 1938—1939 гг. Так вот для чего все было, — Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда — вот для чего все было, — чтоб оказаться здесь, чтоб заперли здесь, всучили оловянную — ту же ложку и посадили над той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце и, чтоб заглушить терзания совести и ревности — пила (только от этого и пила), — оказывается, у жизни один для меня ответ: тюрьма. <...> А лечили «по павловскому методу», «выработкой условных рефлексов», рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки и выпить, и потом меня отвратительно, мучительно рвало.

А внутри все голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро все, что застало меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), — и вот все так и останется кругом, и вы думаете, что если я месяц поблюю, то все это во мне перестанет болеть и требовать забвения?! Но куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, который мы живем, в которой не видно никакого солнца? <...>

В начале 1952, зимой и весной, — дважды Волго-Дон. Дикое, страшное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! <...>

Путь с Карповской в Сталинград, зимой, после пуска станции: во вьюге свет машины выхватывал строителей, которых вели с торжества с автоматами наперевес «чухлики», и окружали овчарки. В темноте, под вьюгой. Сидела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли слезы: за стеклами машины шел МОЙ народ, 90% из него были здесь ни за что, <...> и как я далеко была от него, страдая за него до воя, и должна была — вместо того, чтоб сказать: «Да нет, так нельзя!», — сказать, что все это прекрасно. И, в общем, сказала. Чего они удивляются, что я запила после этого?

9 июня 1963

Временами, несмотря на свою совершенно бесспорную, огромную и звучную славу, я чувствую, что — а ведь жизнь-то у тебя, матушка, — не удалась. Бобылка, бесплодная смоковница, и вот она — одинокая и совершенно недостаточно обеспеченная старость...

8 февраля 1966

Какая великолепная и высокая мысль охватила нас за последние годы — а никакая!