Какую роль сыграли книги и чтение в русской революции

Интервью с историком Борисом Колоницким

— Начало XX века в России часто ассоциируется с расцветом множества субкультур — политические радикалы, эстетствующая богема, внутри каждой из них — множество подразделений. Эти субкультуры не только подразумевали определенный этос и стиль жизни, но и производили гигантское количество текста. Но, разговаривая об этих текстах, как правило, сосредотачиваются на авторах, а не на читателях. Что происходит с границами этих субкультур, если смотреть с читательской стороны? Проще говоря, выглядело ли это так, что читатели поэтов-символистов преимущественно разделяли их ценности и стиль жизни, а книги интеллигентов-марксистов читали в основном рабочие-марксисты?

— Отчасти вы правы, это расколотая культура, что очень повлияло на ситуацию в годы Первой мировой войны и во время революции тем более. Даже если мы говорим только об интеллигенции, то там, конечно, тоже очень разные слои, но сложилось так, что мы придаем сейчас большое значение культуре Серебряного века — однако не факт, что это было так в сознании очень многих современников. К тому же Россия — страна полиэтничная и разнокультурная. Ну и, конечно, скажем, читатели различных «Копеек», которые процветали к началу Первой мировой войны (такие дешевые массовые издания выпускавшиеся в различных городах), и читатели каких-нибудь символистских журналов — это совершенно разные миры. Но вместе с тем шел важный процесс некоторого сближения, хотя он только намечался, и большую роль играли такие процессы, как развитие рынка и распространение грамотности. Что я имею в виду? Революция 1905 года создала иную цензурную ситуацию: гораздо проще стало издаваться и гораздо больше людей письма получили новую возможность зарабатывать — например, печатаясь в газетах. Необходимость публиковаться в газетах с совершенно иными принципами оплаты с иным циклом работы влияла на жанры письма. Короткие жанры, наверное, имели более широкого читателя. Так что некоторое сближение этих культур шло, но этот процесс еще очень далек от того, чтобы мы могли говорить о каких-то интегрированных больших культурах.

— Когда читаешь об издательствах начала XX века, поражают их активность, количество и совершенно фантастические тиражи. Даже если не говорить о коммерческих издателях вроде Сытина, то, например, кадетское издательство «Народное право» с 1905-го по 1907 год выпустило 54 издания общим тиражом 3,5 миллиона экземпляров, тиражи большевистского издательства «Вперед» доходили до 500 тысяч, тиражи романов тоже по современным меркам огромные.

— Понимаете, это такой пример чрезвычайного времени. Время революции — это время чрезвычайного спроса на политическую литературу. Схожая ситуация была в 1917 году, и тогда были тиражи немалые, но если говорить об обычном времени, то там скорее много изданий, чем большие тиражи. В Петербурге было больше десятка ежедневных газет — только правых было три газеты. Тираж их был вполне себе солидный, но не грандиозный. Таким монополистом, вы правильно сказали, был Сытин, и «Русское слово», издававшееся Сытиным в Москве, обладало действительно очень большими тиражами. Но мало каким газетам удавалось быть общероссийскими изданиями. «Русское слово» было очень важным, оно стало национальным институтом. Остальные были расколоты либо географически, либо политически — то есть их читали единомышленники.

— Логично было бы предположить, что Первая мировая война ударила по этому рынку, но когда посмотрел, как шли дела известных нам сегодня литераторов, то снова удивился: например, Маяковский издает в 1916 году сборник тиражом в 2 000 экземпляров, примерно то же у Блока и многих других, Горький в 1915 году создает новый журнал и издательство — правда, с уклоном в книги о внешней политике европейских государств. Можно ли говорить о том, что война не столько разоряла книжный рынок, сколько переориентировала его?

— Когда речь заходит о новых издательских предприятиях, мы не всегда должны говорить о спросе, но также и о способностях издателя и иногда автора к фандрайзингу. Горький умел, например, собирать деньги очень хорошо. Но что касается войны — в истории России любая война приводила к тому, что крестьяне, например, которые составляли абсолютное большинство населения, значительно больше стали потреблять газету и другие печатные материалы. Уровень грамотности-то был не очень высок, но было коллективное чтение, иногда газета покупалась вскладчину, и в сборах участвовали и неграмотные односельчане. В годы Первой мировой войны сложилась такая парадоксальная ситуация: с одной стороны, люди интересовались печатью, с другой стороны, ей верили все меньше и меньше — в силу цензурных соображений, в силу потребностей военной пропаганды.

Об этом писал знаменитый французский историк Марк Блок, который в годы Первой мировой был офицером французской армии. Он писал, что в годы войны люди верили всему чему угодно, кроме того, что было написано в газетах. Он говорит, что Первая мировая война воскресила какие-то старинные архаические приемы, способы коммуникации — распространение устного слова, от человека к человеку, когда разные санитары, возвращающиеся из тыла солдаты, разносчики пищи передают информацию фронтовикам, которые сидят в окопах и ждут этой информации. Для Марка Блока — профессионального историка уже тогда — это был пример, напоминающий что-то из Средневековья, предмета его научных занятий и интересов. И это повлияло на его дальнейшие исследования, на понимание его эпохи.

Обложка журнала «Нагаечка», 1906

Обложка журнала «Нагаечка», 1906

Я осмелюсь сказать, что Марк Блок не совсем был прав. Я согласен с тем, что в годы Первой мировой войны невероятные слухи заслуживают особого внимания, потому что они оказывали влияние на развитие ситуации в разных странах. Устное слово тут действительно очень важно, но вместе с тем привычка к чтению оставалась. Газетам не верили, но их продолжали читать; более того, эти газетные сообщения, которым не верили, приводили к тому, что много людей, которые являлись носителями схожих культур, прочитывали, интерпретировали газеты — хотя и не верили им — схожим методом. Таким образом, отличие эпохи Первой мировой войны от Средневековья заключается в том, что периодическая печать — в которую не верили — способствовала распространению слухов. Цензурные запреты приводили к тому, что, с одной стороны, появлялись газеты с белыми полосами, потому что цензура изымала какие-то политически чувствительные моменты, но эти белые полосы наполнялись воображением самыми невероятными фактами — и это связано с распространением слухов. С другой стороны, запрет на публикацию чего-то привел к появлению, если угодно, самиздата: разные информационные сообщения печатались с помощью пишущих машинок, переписывались от руки. Так что чтение во время Первой мировой войны действительно очень важно, но важны и такие виды копирования, иногда действительно архаические.

И вот я скажу еще одну вещь: и Первая мировая война, и сопутствующие Первой мировой войне конфликты, революции, в том числе российская революция, были в известной степени самыми газетными революциями в истории. Телеграф уже существовал довольно давно и очень влиял на информацию, на темп ее распространения, но к этому времени, во-первых, появились ротационные машины, которые могли печатать газеты очень большими тиражами, а во-вторых, как я уже сказал, к этому времени появлялось большое количество людей, у которых уже была выработана привычка к регулярному чтению газет. Десять — двадцать лет спустя появляется радио, спустя несколько десятилетий — телевидение, потому другие способы коммуникации. Вот роль газет в тот период была, я бы сказал, наивысшая.

— А если говорить о художественной литературе во время Первой мировой войны — пострадала ее востребованность или изменилась пропорция востребованности разных направлений?

— Материально — нет, потому что спрос на тему войны был какое-то время очень велик, но и, как вы сами сказали, были различные издательские инициативы, и, раз были инициативы, значит, деньги на это были, а деньги связаны с рассчитываемым спросом. Но, мне кажется, в некоторых отношениях эту эпоху нельзя назвать особенно удачной по сравнению с другими странами. В других странах эпоха Первой мировой войны дала какие-то бестселлеры или очень важные распространяемые тексты, которые потом вошли в культурную копилку и влияют на современное восприятие Первой мировой войны. Роман «Огонь. Дневник одного взвода» Анри Барбюса во Франции произвел фурор, вокруг него была огромная полемика, он получил Гонкуровскую премию и уже в годы Первой мировой войны был переведен на ряд языков, в том числе на русский. В Англии был феномен английской военной поэзии, когда поэтические тексты читались большим количеством людей, включая большое количество фронтовиков — в первую очередь молодых офицеров. И поступки английских военных поэтов тоже являются очень важным элементом культурной памяти о Первой мировой войне.

Что мы можем вспомнить о России, если говорим о произведениях, опубликованных в годы Первой мировой войны о Первой мировой войне? Любой образованный человек вспомнит, конечно, стихи Гумилева. Но, во-первых, стихи Гумилева — и это связано с вашим первым вопросом — были очень изолированным явлением, их не цитировали на каждом шагу, это было нечто маргинальное, и даже однополчане Гумилева по его кавалерийскому полку (хотя хорошо его лично вспоминали, такой хороший товарищ, смелый офицер) к стихам его относились очень иронически: странные такие стихи, «вот если б он не писал стихи, было бы получше»... Абсолютное большинство фронтовиков про него и не знали. И, во-вторых, если мы говорим о Гумилеве, то тут такая проблема: его описание Первой мировой войны — описание интересного, увлекательного, азартного приключения, то есть это не тот случай, когда дано важное описание трагедии Первой мировой войны с использованием нового литературного языка, новых приемов. Поэтому сейчас стихи Гумилева, посвященные Первой мировой войне, не могут стать общим нашим случаем отношения к ней, они не входят в инструментарий нашей культурной памяти о Первой мировой войне.

Что мы можем вспомнить о России, если говорим о произведениях, опубликованных в годы Первой мировой войны о Первой мировой войне? Любой образованный человек вспомнит, конечно, стихи Гумилева. Но, во-первых, стихи Гумилева — и это связано с вашим первым вопросом — были очень изолированным явлением, их не цитировали на каждом шагу, это было нечто маргинальное, и даже однополчане Гумилева по его кавалерийскому полку (хотя хорошо его лично вспоминали, такой хороший товарищ, смелый офицер) к стихам его относились очень иронически: странные такие стихи, «вот если б он не писал стихи, было бы получше»... Абсолютное большинство фронтовиков про него и не знали. И, во-вторых, если мы говорим о Гумилеве, то тут такая проблема: его описание Первой мировой войны — описание интересного, увлекательного, азартного приключения, то есть это не тот случай, когда дано важное описание трагедии Первой мировой войны с использованием нового литературного языка, новых приемов. Поэтому сейчас стихи Гумилева, посвященные Первой мировой войне, не могут стать общим нашим случаем отношения к ней, они не входят в инструментарий нашей культурной памяти о Первой мировой войне.

— Помнится, Георгий Иванов тоже печатался во время Первой мировой войны в «Копейке» или каких-то подобных журналах, но это, кажется, стало даже пятном на его репутации.

— А кто только не печатался! Очень важные тексты созданы Маяковским, бесспорно. Сначала это были ура-патриотические тексты, затем отрицание войны. Как раз Маяковский почувствовал, что для описания этой трагедии нужен совершенно новый язык. Но это было, во-первых, тоже довольно маргинальное явление, не так уж много читателей знали о Маяковском, и нельзя сказать, чтоб какие-нибудь там офицеры или, наоборот, люди, которые были противниками войны, цитировали Маяковского в то время. Нет. И второй момент: его художественные тексты не подкреплялись важными политическими поступками. Когда он прославлял войну, он избежал призыва на военную службу — так ведь, да? Официальное объяснение было такое, что по политическим причинам его не призвали: он как бы находился в оппозиции правительству — и якобы его на этом основании не взяли в армию. Но как-то сильно я в этом сомневаюсь. Потом, когда был расширен призыв, Маяковский пошел в армию, хотя в это время он уже отрицал войну, проклинал ее и создал очень острые тексты, осуждающие войну. То есть в данном случае его художественная и политическая позиции не подтверждались жизненной позицией: он был призван в армию, правда (с помощью связей, я могу предположить), оказался в автомобильной роте в Петрограде, где служба была не столь тяжелой... Допустим, если Маяковский был бы готов за свои антивоенные настроения подвергнуться аресту, ссылке, тюремному заключению, то эти произведения читались бы совершенно по-другому, они получили бы иное распространение и вспоминались бы по-другому.

— А как вы считаете, это случайно так сложилось, что у нас не было создано каких-то художественных описаний войны как травматического опыта, как в Германии или во Франции, или это как-то связано с нашей литературной традицией?

— Я бы выделил три момента. Во-первых, сравнительно низкий уровень грамотности по России. Второй момент: это культурный раскол страны. Вот представьте себе: студент, который находится внутри этой субкультуры Серебряного века, становится прапорщиком и оказывается в одной землянке с пензенским семинаристом, который тоже прапорщик в том же полку — это совершенно разные культуры. Добавьте к ним еще выпускника рижского реального училища. У всех троих совершенно разный круг чтения. Я уже не говорю о том, что вот этих вновь призванных интеллигентов или полуинтеллигентов культурная пропасть отделяла от кадрового офицерства... То есть раскол между людьми в погонах и людьми в сюртуках был очень большим на протяжении нашей истории, он остается и сейчас, что важно. Был еще и третий фактор, о котором я сейчас упомянул: немалая часть интеллигенции тогда считала возможным «откашивать» от военной службы, как это делали Маяковский, Виктор Шкловский, Петров-Водкин, которые отсиживались в тыловых частях, используя свои связи. Некоторые даже подводили под эту идею базу: России нужно беречь культурные силы — ничего, если кого-то мы, так сказать, отмажем от военной службы или хотя бы от посылки в действующую армию, на фронт. Все-таки крестьян много, вот эти крестьянские парни войну вывезут. То есть культурная ситуация совершенно отличная от немецкой, французской или британской, где огромное количество представителей образованного класса пошли на войну, и потери выпускников или студентов высших учебных заведений в Англии были значительно выше, чем в среднем по стране. При этом потери среди выпускников или учащихся элитных колледжей — Оксфорда или Кембриджа — были еще более высокими. Этот культурный раскол сказался и во время революции.

— Мне вспоминаются поэты Великой Отечественной войны вроде Симонова: они печатались в массовых газетах, и — по крайней мере, у меня такое впечатление — эти стихи действительно читали, они как-то объединяли людей. Получается, что печатавшиеся в «Копейке» патриотическая литература, поэзия не могли ни в чем убедить или создать какое-то читательское единство между солдатами?

— Очень многие тыловые тексты, барабанный патриотизм — все это только раздражало. Но дело еще и в другом. И Константин Симонов, которого вы упомянули, и необычайно популярный в годы Великой Отечественной войны Илья Эренбург — они имели своего большого читателя, которого они чувствовали, ощущали связь с ним, в том числе и среди фронтового офицерства. Мы говорим о таком явлении, как лейтенантская проза, которая была написана уже после войны и которая очень сильно повлияла на наше отношение к Великой Отечественной войне. Многие будущие писатели, ставшие представителями школы лейтенантской прозы, были сначала лейтенантами-читателями: они работали на одной волне с Симоновым, Эренбургом. Советский образовательный проект создал довольно большую гомогенную группу читателей, которой не было в годы Первой мировой войны. Конечно, война Константина Симонова — это была война элитного журналиста, которого принимали всюду: с какого-то момента — на высшем уровне. Но все-таки это был опыт человека, рисковавшего своей жизнью, и это влияло на манеру письма. В годы Первой мировой войны такого было гораздо меньше.

— То есть можно сказать, что этот государственный проект, когда стало печататься много патриотической периодики, провалился, и ему не удалось создать лояльного читателя газет.

— Этот проект был не государственным, он был общекультурным. Если говорить о государственной пропаганде, то она в России была очень слаба по сравнению с английской, где пропаганда была наилучшей в годы Первой мировой войны, или с немецкой, где она тоже была достаточно хорошей и сильной. Государственная пропаганда России в годы Первой мировой войны была совершенно ужасной и по своей организации, и по своей креативности — ее действие было даже отрицательным. А патриотическая реакция гражданского общества была слаба в силу различных причин, о которых я говорил, в том числе в силу расколотости общества.

— Было бы интересно сравнить эту машину государственной пропаганды с машиной подпольной литературы. Я встречал упоминание, что в Петрограде в годы войны работало девятнадцать подпольных типографий — помимо того, что были и легальные партийные издательства. Если сравнивать с позднесоветским самиздатом, масштабы которого были просто несопоставимы (хотя и у него задачи были другие): он ведь распространялся в единичных копиях, но оказал довольно серьезное влияние — по крайней мере, на научную и творческую интеллигенцию. А тут такая огромная пропагандистская машина. Насколько успешно она справлялась со своими задачами и что пыталось противопоставить ей государство? Вы уже сказали, что ответ государства был, видимо, не очень симметричный — но как они сами для себя эту ситуацию осмысливали?

— Не следует преувеличивать роль революционной пропаганды. Сейчас есть такое мнение, что одна из главных причин Революции 1917 года — это неэффективность полиции, что они плохо работали и были организованы. Я с этим не очень согласен. По-моему, они очень много знали: в наиболее крупных подпольных организациях постоянно было немало полицейских агентов, которые контролировали, мониторили эти публикации, иногда влияли на них. И сама цифра «девятнадцать» нас не должна особенно завораживать: нужно знать, какая это была множительная техника — иногда ее возможности были очень ограничены. На самом деле при сильном желании полиция могла бы прихлопнуть бóльшую часть этих подпольных организаций очень легко. Просто по оперативным соображениям, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы не сдавать и не понижать эффективность своей агентуры, они на это не шли. Где-то сто листовок было опубликовано, какая-то их часть могла быть конфискована — не надо это преувеличивать.

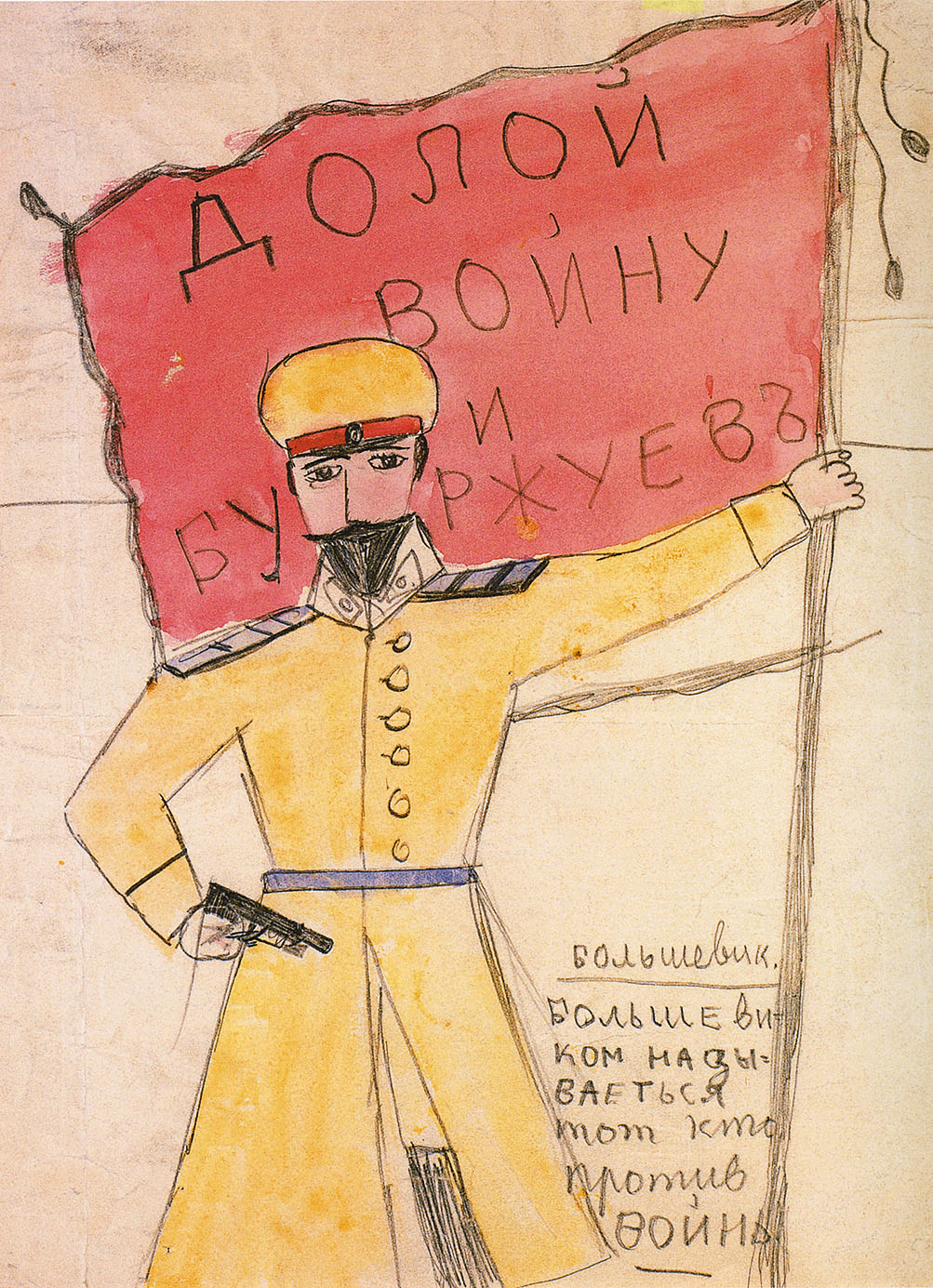

В ходе революционизирования страны легальная печать, которая затрагивала больные темы, которая печатала или не печатала, как я уже сказал, очень много, играла огромную роль. А если мы говорим о самиздате того времени и кустарном производстве — иногда, скажем, с помощью фотоателье (способ копирования и издания, например, кустарных почтовых карточек с карикатурами) — то это дело далеко не только радикальных подпольных организаций.

В дискредитации режима накануне революции большую роль сыграла так называемая политическая порнография. Термин не очень точный, но он дается по аналогии с культурной ситуацией накануне Французской революции. Вот накануне Французской революции разные слухи о Людовике и о Марии-Антуанетте революционизировали общество — это были слухи о предательстве, о коррупции, о сексуальных скандалах. И аналог мы видим в России: слухи о предательстве императрицы, о том, что царица манипулирует императором, о влиянии Распутина, о готовящемся сепаратном мире, а то и о предательстве — это революционизировало общество больше, чем какие-то листовки социал-демократов или эсеров. Хотя некоторые слухи такого рода и там находили отражение. И вот эти слухи, условно антидинастические, объединяли общество больше, чем что-либо. От членов императорской семьи, которые способствовали иногда распространению самых невероятных слухов, до последних неграмотных крестьян — они иногда передавали совершенно абсурдные с точки зрения истории, исторических фактов слухи. Но когда эти слухи передают многие люди — к тому же влиятельные и авторитетные, — слухи становятся больше, чем слухи, они становятся экспертными оценками, факторами, влияющими на большую политическую историю.

Аналогии с Французской революцией очень велики, но откровенность российская была не такой, как во Франции. Наши предки в 1917 году были более скромны, осторожны, стыдливы, более склонны к самоцензуре: то, что они называли порнографией — а некоторые эти слухи именовались и тогда порнографическими, — это нечто совершенно невинное по сравнению с тем, что было во Франции в конце XVIII века. Если посмотреть некоторые французские гравюры того времени — это порнография по самым современным стандартам. Ну а в России — обнаженные тела и так далее... Это имело отношение к печати и чтению, потому что различные слухи материализовались в виде листков, в виде фотографий, рисунков, которые тоже распространялись. А после Февральской революции это получило еще большее распространение — и в печати, уже совершенно открытой, и в театре, и в кино. Я был удивлен, когда посмотрел: с десяток, если не больше, фильмов, посвященных Распутину и распутиниане, было довольно быстро сфабриковано, и некоторые из них вызывали скандалы, воспринимались как порнографические. А в основе были слухи из листков, которые распространялись накануне революции.

— Правильно ли я понял, что если посмотреть на пропорции читательского интереса к разной литературе, то по ним нельзя прочитать будущие потрясения и неправильно было бы сказать, что социалисты вообще и большевики в частности сначала наводнили страну своей литературой, а затем уже взяли власть?

— Ну это просто не так. Как я уже сказал, подпольные организации находились в довольно ослабленном положении. На мой взгляд, тайная полиция была достаточно эффективна. Другой момент, что какие-то вещи, которые важны накануне революции, не могут быть остановлены с помощью инструментов спецслужб. Сейчас и власти в разных странах, в том числе и в России, и оппозиция считают, что спецслужбы, армия, другие силовые структуры вроде жандармерии могут бороться с протестным движением. Могут, но до какого-то предела, потому что, когда кризис очень масштабный, политические проблемы не решаются с помощью спецслужб: армия, полиция — это, конечно, очень сильные инструменты, но не универсальные.

— Если продолжать тему государства, то одним из важнейших средств для формирования как гражданской идентичности, так и эстетических предпочтений, считается школьный курс истории и школьный литературный канон. Сейчас, как я понимаю, в России для проведения государственного взгляда делается упор на курс истории. Насколько в период между двумя революциями были важны корпус школьной литературы и хрестоматии? Я нашел рейтинг самых читаемых дореволюционными школьниками и гимназистами романов и повестей — его возглавляет «Что делать?», запрещенная до 1905 года книга. Можно ли считать это симптомом потери монополии государства на литературный канон?

— Если продолжать тему государства, то одним из важнейших средств для формирования как гражданской идентичности, так и эстетических предпочтений, считается школьный курс истории и школьный литературный канон. Сейчас, как я понимаю, в России для проведения государственного взгляда делается упор на курс истории. Насколько в период между двумя революциями были важны корпус школьной литературы и хрестоматии? Я нашел рейтинг самых читаемых дореволюционными школьниками и гимназистами романов и повестей — его возглавляет «Что делать?», запрещенная до 1905 года книга. Можно ли считать это симптомом потери монополии государства на литературный канон?

— Я не уверен, что государство обладало монополией на литературный канон. Были важные репутации, которые создавались внутри сообщества интеллектуалов, — и потом какие-то произведения включались или не включались государством в литературную программу. «Горе от ума» читали, но в программу долгое время не вводили. Тут последовательность обратная: сначала было общественное признание, а потом признание государства и включение в список литературы для чтения и изучения.

Вы второй частью вашего утверждения ответили на первый вопрос — о курсах и учебниках истории и влиянии их на общество. Есть такое выражение: историю пишут победители. На самом деле победители пишут не историю вообще, а учебники истории, ну и ставят монументы. Но если через какое-то время создается талантливое литературное произведение, увлекательный роман или повесть — еще большой вопрос: кто на что влияет. Например, была Гражданская война в Америке, в которой победили северяне. Конфедераты-южане потерпели поражение. Ну и, казалось бы, в масштабах всего государства у победителей больше возможностей — в том числе материальных, — чтобы утвердить свою версию истории. Но появилась такая плантационная школа литературы, где романтизировался мир довоенной плантации, экзотизировался: вот какая прекрасная жизнь была, когда под развесистой магнолией в полночь слушали пение рабов, которые исполняли свои замечательные песни и так далее... И читатели с Севера начали потреблять литературу, которая была посвящена Югу, который они потеряли. Вы, естественно, сразу же подумали о романе «Унесенные ветром» — но это самая верхушка айсберга, таких романов было много, романтизация Юга началась еще раньше. К чему это привело? Потомки многих северян, жители северных штатов, которые сражались с Югом, воспринимали историю Гражданской войны по роману «Унесенные ветром», а потом по экранизации.

Также был советский проект истории революции и Гражданской войны. А какие тексты сейчас очень сильно влияют на наше их восприятие? Я думаю, что по цитируемости это повесть Булгакова «Собачье сердце» (которую нельзя назвать большевистской версией), чему способствовала экранизация этого произведения. Так что наши разговоры о школьных учебниках несколько преувеличивают значение этого фактора, и, насколько мне помнится, опросы общественного мнения показывают: это далеко не первый фактор, который влияет на наше понимание истории и нашу оценку прошлого. Проценты (иногда процент, по некоторым опросам) людей черпают информацию об истории из учебников. То есть учебник истории важен, а еще важнее учитель в школе; учебник может быть один, а учитель совсем другой — мы это знаем даже из советского времени. Среда и другие каналы влияния, на мой взгляд, очень корректируют наше восприятие учебников.

— То есть литературный канон тогда — примерно так же, как и сейчас, — не особо влиял на литературный процесс и был довольно зависимой переменной?

— Наверное, он как-то влиял на выпускников гимназии. Но далеко не только он, и не всегда история так уж очень влияет на нашу оценку политической ситуации. Какие-то вещи актуализируются. Если говорить о времени революции, то использовалось несколько исторических аналогий. Чаще всего это, естественно, Французская революция. Иногда — и в особенности у консервативно настроенных людей — это аналогия Смутного времени, потом это широко используемый образ в Белом движении: достаточно вспомнить «Очерки русской смуты» генерала Деникина, важной книги по истории Гражданской войны. Для людей марксистской ориентации очень важны были тексты Маркса, история Французской революции 1848 года, потом история Парижской коммуны. Если мы берем тексты Ленина и некоторых других марксистов, то для него рабочая аналогия — это Французская революция 1848 года.

— Многие ли из текстов, претендовавших тогда на культурную гегемонию, сейчас стали совершенно нерепрезентативны для изучения того времени?

— Я думаю, что сейчас вообще текст имеет меньшее значение по сравнению с видеорядом, например. Текстов много важных, и они разной степени популярности и значимости. Если бы вы спросили мое мнение, что прочитать в первую очередь, в виде двух-трех книг по истории революции, то я бы порекомендовал книги противоположные, чтобы посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Это воспоминания Василия Витальевича Шульгина «Дни», которые посвящены Февральской революции и освещают ход революции с консервативных позиций. Вторая книга — это Джон Рид, «10 дней, которые потрясли мир». Но мне кажется, что ни одна, ни другая книга сейчас не очень востребованы.

— Большое спасибо за беседу. Хотели бы вы добавить что-то еще?

— Я бы хотел поднять еще один вопрос, состоящий из трех частей.

Во-первых, мы говорили о спросе на печатное слово. И революция, свержение монархии вызвали еще больший интерес к печатному слову, чем даже начало Первой мировой войны, по моим ощущениям: тут и снятие цензуры, и возможность легально издавать то, что было в подполье. Все социалистические партии обзавелись и газетами, и издательствами. Это ситуация разоблачения старого режима — люди читали очень и очень много. Но был еще один фактор, который способствовал чтению. До революции значительная часть населения страны была отсечена от нормальной политической жизни. Земства не существовало на низовом, волостном уровне, и, как показали события 1917 года, между земством, которое мы сейчас вспоминаем с большим интересом, и крестьянством — большинством населения — был большой разрыв. В городах явное меньшинство участвовало в выборах в городскую думу. Революция 1917 года — это время массовой и немножко наивной, энтузиастической политизации и политического образования. Это очень непростой процесс. Люди постарше, наверное, помнят интерес к СМИ и печати во время перестройки, когда литературно-художественные журналы достигли огромного тиража, когда раскупались любые произведения неформалов, иногда за непонятно какую цену, и так далее. Так вот, поверьте мне, это лишь слабое подобие того, что было в 1917 году. Но это было связано еще с тем, что политизировались не просто новые избиратели — политизировались и люди, которые уже находились в выборных органах власти. Члены различных комитетов и советов, унтер-офицеры, прапорщики, часть из которых имела очень странное представление о политике, кадровое офицерство, которое также вынуждено было политизироваться — а оно культивировало в себе аполитичность. Вот такая взрывная политизация — это был очень важный фактор. Я цитирую по памяти, не очень точно: «Казаки 3-й сотни 15-го Донского казачьего полка просят выслать им за 15 рублей 85 копеек ответы на все вопросы насущной жизни». То есть люди полагают, что они прочитают что-то, быстро все поймут и смогут в современной политике участвовать. Похвально, но наивно.

Иногда это кончалось разочарованием, потому что покупали газеты, читали, читали, но иногда не понимали, иногда не понимали, что не понимают, потому что переводились и пересказывались политические тексты самым непредсказуемым образом. Иногда это приводило к человеческой трагедии. Например, человек пишет: «Вот я купил газету, открыл ее и ничего не понял. И такая горечь, такое уныние охватило меня». Поэтому не удивительно, что одним из наиболее популярных изданий были политические словари, толковые словари, которые пытались дать читателям разные ключи интерпретации политических текстов — конечно, со своих политических позиций. Особенно мне нравится маленькая книжка с названием «Карманный словарь революционера» — вот прочту и смогу как революционер все воспринимать и понимать.

Иногда это кончалось разочарованием, потому что покупали газеты, читали, читали, но иногда не понимали, иногда не понимали, что не понимают, потому что переводились и пересказывались политические тексты самым непредсказуемым образом. Иногда это приводило к человеческой трагедии. Например, человек пишет: «Вот я купил газету, открыл ее и ничего не понял. И такая горечь, такое уныние охватило меня». Поэтому не удивительно, что одним из наиболее популярных изданий были политические словари, толковые словари, которые пытались дать читателям разные ключи интерпретации политических текстов — конечно, со своих политических позиций. Особенно мне нравится маленькая книжка с названием «Карманный словарь революционера» — вот прочту и смогу как революционер все воспринимать и понимать.

К осени ситуация совсем другая. Читают меньше, склады забиты литературой, выпущенной вскоре после революции, — ее уже не готовы принимать продавцы, ее не готовы скупать. И в этом проявилось некоторое разочарование в политике, это коррелировало с тем, что все меньше людей участвуют в митингах, концертах, то есть такая политическая демобилизация к осени 1917 года прослеживалась. Это обстоятельство нужно учитывать, если мы хотим понять причины победы большевиков. Историки разных взглядов — коммунистические и антикоммунистические — в центр своего повествования ставят процесс политической мобилизации партии большевиков. Одни оценивают это со знаком плюс, другие со знаком минус, но понять значение политической мобилизации мы не можем, если не учитываем политическую демобилизацию сторонников противостоящих большевикам политических сил. Это разочарование в политике, которое было, может быть, даже естественной реакцией на наивный энтузиазм политизации в первые месяцы революции, очень важно. Многие люди уходили от политики, уходили в личную, семейную жизнь, были замкнуты на своих личных проблемах — как достать продовольствие, как уберечься от преступности, как запасти дров на зиму, — не ожидая того, что проблемы смогут быть решены на национальном уровне, не возлагая никаких надежд на политику. Это проявлялось в чтении или в отсутствии интереса к чтению.

— Если была так серьезна проблема доступности литературы, непонимания читателями газет, то почему же публицисты не пытались разговаривать более простым языком? Например, тексты Ленина кажутся очень герметичными, они завязаны на современной дискуссии, оппонентах — его действительно нужно со словарем читать. Не было ли движения к упрощению политического литературного языка сверху?

— Такое движение было постоянно, начиная с войны 1812 года предпринимались попытки подделываться под народный язык и писать что-то псевдонародное, издавать лубки или псевдолубки. И в революционном движении, как минимум со времен народников, мы видим попытки создать литературу для народа, говорить народным языком. Конечно, в 1917 году делалось что-то подобное, были литературные и просветительские проекты, которые ставили своей целью политическое образование, но не всегда это было успешно.

Если говорить о текстах Ленина, то они очень разные, и нужно смотреть, где он печатался и на какую аудиторию эти тексты были рассчитаны. Большей частью это тексты в «Правде» и сменивших «Правду» изданиях, а на какую аудиторию была рассчитана «Правда»? Это аудитория партийных активистов — и по тиражу, и по направленности. Скажем, «Солдатская правда» была рассчитана на более широкую аудиторию — и там тексты были несколько другие. А партийный и околопартийный актив у большевиков был достаточно сильный — и это одна из важных характеристик партии. Что я имею в виду? Вот некоторые мемуаристы не без иронии, иногда даже не без презрения пишут о высшем партийном составе большевиков: вот у большевиков Ленин и, может быть, Троцкий, ну а кто там еще? Большевистские генералы не очень сильны. Но вместе с тем некоторые мемуаристы с сожалением и завистью говорят, что у большевиков очень сильный унтер-офицерский состав, такие grassroots activists, активисты низшего и среднего звена. Подобные радикально настроенные активные рабочие, иногда квалифицированные рабочие, иногда авторитетные на своих предприятиях и в своих коллективах — вот они-то как раз могли транслировать и переводить тексты более высокие теоретически, доносить их до какой-то иной массы.