Какою мерою мерите

Справедливость в классической русской литературе

Идея справедливости так глубоко вшита в русскую культуру, что в поисках ее истоков нужно обратиться к фольклорным основам. Русские народные сказки и родившиеся в более поздний период сказки авторские, как правило, устроены таким образом, что в финале обязательно торжествует справедливость. Особенно это актуально, например, для сказок о невинно гонимых, сюжет которых восходит к персонажу, знакомому нам по образу падчерицы, обездоленной, изгнанной и безответной. Яркий пример — «Морозко» в обработке А. Н. Афанасьева:

Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита и недовернешься — бита. А родная дочь что ни сделает — за все гладят по головке: умница.

Справедливость в таких историях торжествует после того, как герой или героиня проходят испытание и получают заслуженную награду за свою кротость и милосердие, а жестокие и жадные родичи оказываются посрамлены.

То же касается и русского героического эпоса, который вне зависимости от исторических обстоятельств строится, по словам В. Я. Проппа, вокруг борьбы «за самые высокие идеалы народа в данную эпоху». Эпосу известен лишь один вид войны — справедливая война, направленная на защиту родины от захватчиков. Позже идея общенародной (а значит, справедливой) борьбы проникла во многие литературные произведения XIX и XX века — достаточно вспомнить «Полтаву» А. С. Пушкина или «Войну и мир» Л. Н. Толстого:

Украйна глухо волновалась.

Давно в ней искра разгоралась.

Друзья кровавой старины

Народной чаяли войны,

Роптали, требуя кичливо,

Чтоб гетман узы их расторг,

И Карла ждал нетерпеливо

Их легкомысленный восторг.

В XVI веке в литературе усиливается назидательное начало, и появляются такие обобщающие труды, как «Домострой» или «Лицевой свод». Быть справедливым в этот период — значит быть праведным и жить в смирении:

Очи долу опуская, ум к небесам простирай, в молитве к Богу и в слове к людям приветлив будь; опечаленного утешь, в бедах будь терпелив, со всяким будь обходителен, щедр и милостив, нищелюбив и странноприимен, скорби о грехах и радуйся в Боге, не будь алчен к пьянству и жаден к обжорству, будь кроток, тих, молчалив, друзей возлюби, а не злато, будь неспесив, боязлив пред царем, готовым исполнить волю его, в ответах вежлив; и чаще молись, благоразумный старатель Бога, не осуждай никого, защитник обездоленных, нелицемерен, — чадо евангелия, сына воскресения, наследник вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашем, ему же слава во веки.

Тиранствовать никто не волен

Классицистическая литература возвела идею справедливости в абсолют, назначила ее одним из высших идеалов, универсальной добродетелью, ради которой каждому приличному человеку следовало поступиться личными интересами. Неслучайно для классицистической живописи так важен мотив публичного суда, олицетворяющего идею высшей справедливости и мудрости, — вспомним вариации сюжета «Суд Соломона» или «Страшный суд».

Литература также обращается к проблеме верховной власти и высшей справедливости. В трагедиях Сумарокова справедливость зачастую играет роль надмирной силы. Как отмечает О. Б. Лебедева, развязки сумароковских трагедий нередко зависят от вмешательства deus ex machina — судьбы, рока, небес, которые действуют наравне с человеческими персонажами. Они могут воплощать как волю небес, так и волю народа — еще одного носителя идеи справедливости. Так, например, в финале трагедии «Димитрий Самозванец» о приближении справедливой кары сообщает колокол:

Довольно я терплю душевных огорчений,

Не умножайте вы, мечты, моих мучений!

Мне все приснилося, чем страшен мне сей град,

И весь перед меня предстал ужасный ад.

Слышен колокол.

В набат биют! Сему биенью что причина?!

(Восстает.)

В сей час, в сей страшный час пришла моя кончина.

О ночь! О грозна ночь! О ты, противный звон!

Вещай мою беду, смятение и стон!

Само слово «закон» считалось синонимом «блага», «добра», «правосудия». Поэтому столь крамольной выглядит реплика Димитрия: «перед царем должна быть истина бессловна… закон — монарша власть».

Жанр комедии предполагал борьбу с пороками посредством смеха, но в нем также обязательно присутствовал идеал — справедливая власть, вознагражденная добродетель. Вот только утверждается он, как правило, с помощью комических эффектов. Когда Правдин в «Недоросле» замечает госпоже Простаковой, что «тиранствовать никто не волен», та отвечает:

Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен: да на что ж нам дан указ-от о вольности дворянской?

Эскиз костюмов к спектаклю «Недоросль». Художник Д. А. Добросердов, 2004

Эскиз костюмов к спектаклю «Недоросль». Художник Д. А. Добросердов, 2004

Она хотела сказать, что «закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл „Недоросля”» (В. О. Ключевский). Не менее комична с точки зрения столкновения идей справедливости с «житейской мудростью» Простаковой знаменитая сцена с участием отставного сержанта Цыфиркина, что задает Митрофанушке задачку: ежели нашел с тремя товарищами триста рублей, «по чему на брата» выйдет? Пока герой считает, урок прерывает матушка:

Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.

Все дурное в России

К проблеме справедливости обратился и Гоголь в «Ревизоре». Известно, что он хотел «собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем». Изображая свой «сборный город всей темной стороны», автор намеренно создал драматургическую ситуацию, которая исключила бы возможность появления «благородного лица». Все персонажи, находящиеся на сцене в финале пьесы, заслуживают возмездия.

Среди персонажей есть как власть имущие, так и угнетенные, но и последние не заслуживают прощения. Даже высеченная ни за что унтер-офицерская вдова действует в логике обитателей города:

А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Идея ревизии, таким образом, тесно соприкасается с проблемой справедливого воздаяния. Ведь единственная цель всех гоголевских персонажей — по возможности нажиться за счет других:

Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. (Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.) Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются… извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного.

Мы помним, что о прибытии мнимого ревизора объявляют городские сплетники, Бобчинский и Добчинский, а о настоящем сообщает в финале пьесы жандарм. Появление жандарма в гоголевском мире, где все делается «для начальства», и следующая за ним немая сцена носят эсхатологический оттенок («вся группа, вдруг переменивши положенье, остается в окаменении»). Это отмечено и в «Развязке Ревизора»:

Мы помним, что о прибытии мнимого ревизора объявляют городские сплетники, Бобчинский и Добчинский, а о настоящем сообщает в финале пьесы жандарм. Появление жандарма в гоголевском мире, где все делается «для начальства», и следующая за ним немая сцена носят эсхатологический оттенок («вся группа, вдруг переменивши положенье, остается в окаменении»). Это отмечено и в «Развязке Ревизора»:

Самое это появленье жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях, это окамененье, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен всех их истребить, стереть с лица земли, уничтожить вконец — все это как-то необъяснимо страшно.

Жандарм и есть вестник высшей справедливости, набат или гром, что сотрясал небеса в классицистических пьесах. В конце концов, и сам Гоголь не раз отмечал, что немая сцена в конце комедии выражает идею закона.

Служение всему человечеству

Во второй половине XIX века на фоне реформ, затронувших все сферы жизни российского общества, с удвоенным усердием заговорили о социальной справедливости. Декларацией новых общественных взглядов стал роман Чернышевского «Что делать?». Особенно примечательно в этой связи устройство швейных мастерских Веры Павловны, прообраза справедливо устроенного общества:

Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы прибыль делилась поровну между всеми. До этого дошли только в половине третьего года, а прежде того перешли через несколько разных ступеней, начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате. Прежде всего увидели, что если девушка пропускала без работы несколько дней по болезни или другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из прибыли, которая ведь приобретена не собственно этими днями, а всем ходом работ и общим состоянием мастерской. Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату по развозу заказов и другим должностям, уже довольно вознаграждаются своим собственным жалованьем, и что несправедливо им брать больше других еще и из прибыли. Простые швеи, не занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены, когда заметили несправедливость прежнего порядка, ими же заведенного: сами должностные лица почувствовали неловкость пользования лишним и отказывались от него, когда достаточно поняли дух нового порядка.

Социальная проповедь Чернышевского сводится к нескольким глобальным проблемам. Одна из них — положение женщины, жертвы социальной несправедливости, лишенной эмоциональной, сексуальной и экономической свободы, которую можно спасти в том числе с помощью фиктивных браков, освобождающих от родительского и супружеского ига. В ответ на эту мысль Достоевский нарисует в «Преступлении и наказании» пренеприятнейшего соседа Мармеладовых, карикатурного «нового человека» Лебезятникова, который посоветует Лужину «не мешать Дунечке, если той, с первым же месяцем брака, вздумается завести любовника».

Длившаяся в течение нескольких лет полемика Достоевского с Чернышевским чрезвычайно любопытна. Чернышевский не раз повторял:

Всегда рассчитывайте на рассудок, только давайте ему действовать свободно, он никогда не изменит в справедливом деле.

Но идею рационального подхода к человеческому поведению, с помощью которого можно было бы установить справедливый общественный порядок, Достоевский опроверг в «Записках из подполья». В «Преступлении и наказании» она выражена в известной дилемме: можно ли убить, чтобы «посвятить себя на служение всему человечеству»? Справедливо ли это?

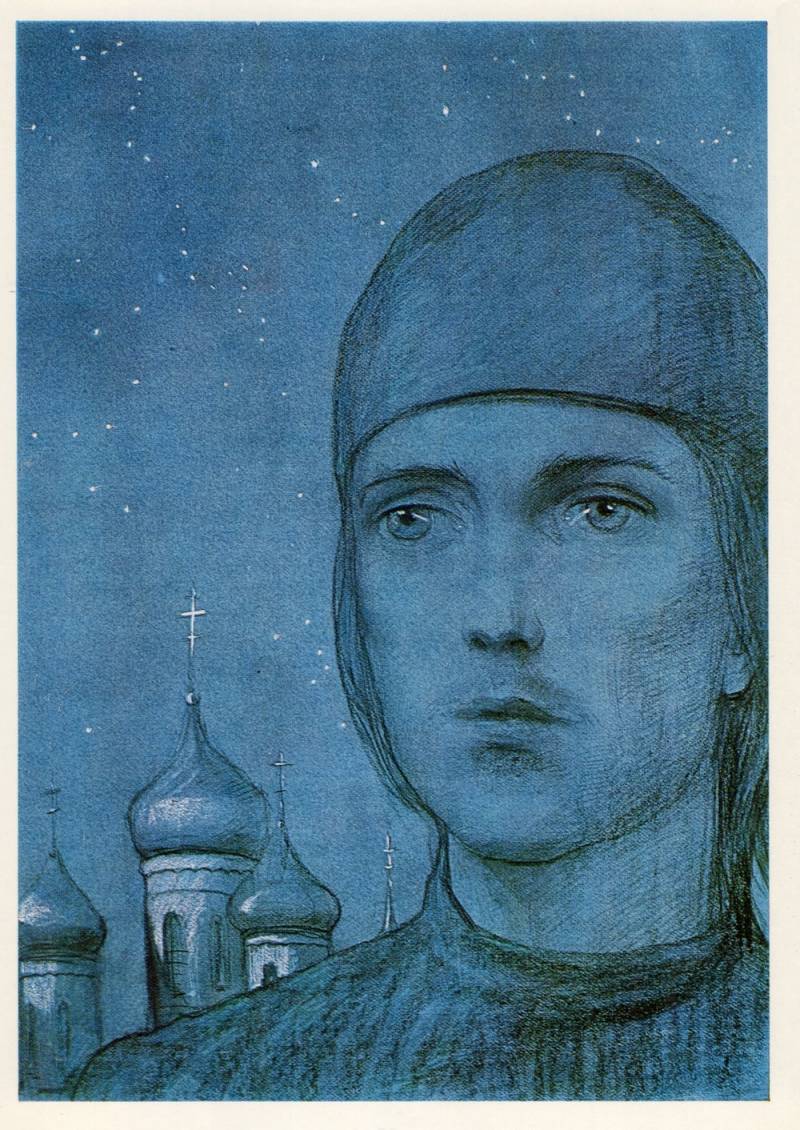

Иллюстрация Ильи Глазунова к роману «Братья Карамазовы»

Иллюстрация Ильи Глазунова к роману «Братья Карамазовы»

Праву личности, личности выдающейся, посвящен также роман «Братья Карамазовы». Один из главных тезисов Достоевского, об истине без Христа, формулирует старец Зосима:

А насмешников вопросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа?… Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом.

Похожим образом Достоевский подходит и к образу суда, центральному как в этом романе, так и во всем его творчестве. Суд должен быть орудием справедливости, но не человеческий закон — его основание:

Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе.

Поэтому любое изображение суда у Достоевского, как правило, отсылает к Страшному суду, последнему суду, совершаемому Богом над людьми. Намеками на него пронизаны практически все сцены суда мирского. Прощаясь с братом, об этом напоминает Алеша:

Завтра ужасный, великий день для тебя: Божий суд над тобой совершится… и вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь бог знает о чем…

А во время заседания суда — адвокат Мити:

Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших.

В реальности же по судебной реформе в 1864 году в России был введен суд присяжных, который и разбирает дело Мити Карамазова: решение принимали «мужички» («Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам, и что-де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?»). В результате, Дмитрий Карамазов берет на себя вину перед судом человеческим, что и предвидел старец Зосима, пав перед ним на колени как перед «праведным».

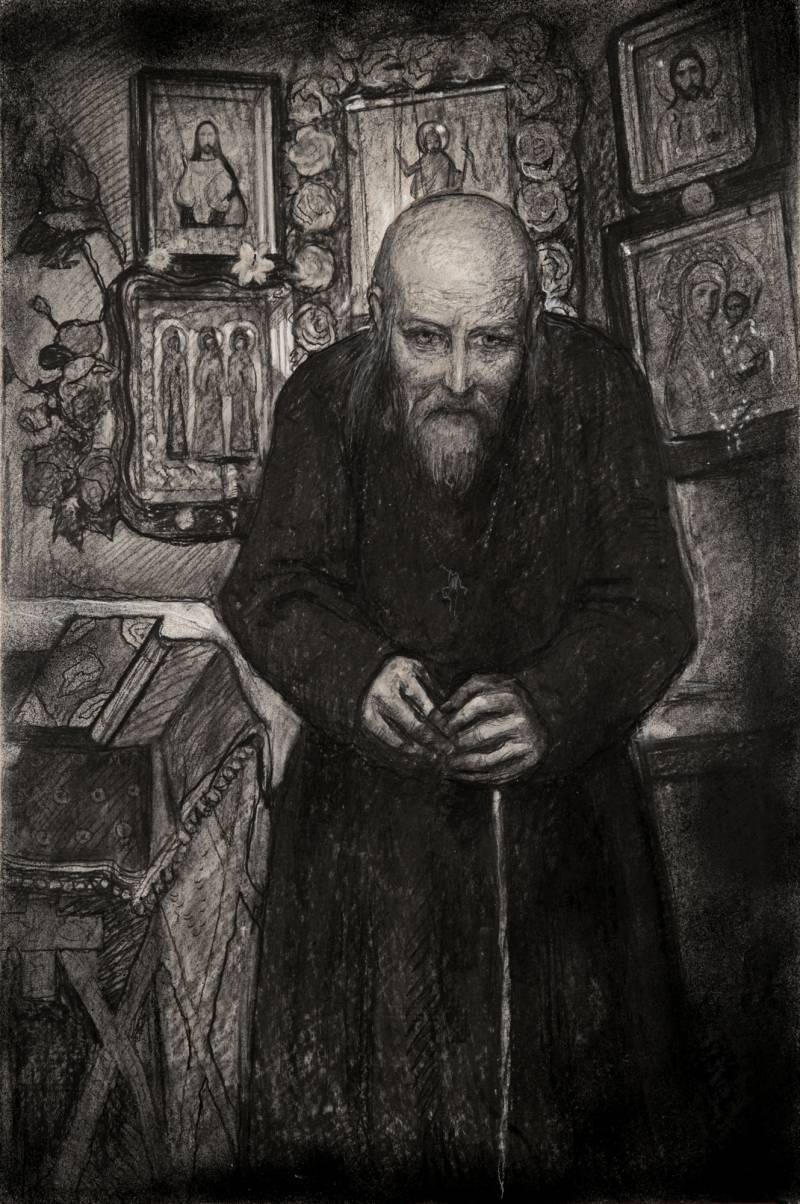

Иллюстрация Ильи Глазунова к роману «Братья Карамазовы». Старец Зосима в келье, 1982

Иллюстрация Ильи Глазунова к роману «Братья Карамазовы». Старец Зосима в келье, 1982

Толстой и «общие вопросы»

Толстому тоже не была чужда судебная проблематика — граф учился на юридическом факультете Казанского университета (правда, проучился он менее двух лет). Непосредственно с судебным процессом он сталкивает читателя в своем последнем романе «Воскресение». Окружной суд, где слушается дело Кати Масловой, девушки, в юности соблазненной и брошенной князем Дмитрием Нехлюдовым, одним из присяжных на нынешнем заседании, лишь изображает из себя беспристрастие и справедливость. Несмотря на попытки мучимого чувством вины Нехлюдова «найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину», Маслову приговаривают к четырем годам каторги в Сибири. Суд у Толстого, таким образом, становится аллегорией несправедливости всей российской системы правопорядка:

Смех, которым ответил адвокат на замечание Нехлюдова о том, что суд не имеет значения, если судейские могут по своему произволу применять или не применять закон, и интонация, с которой он произнес слова: «философия» и «общие вопросы», показали Нехлюдову, как совершенно различно он и адвокат, и вероятно и друзья адвоката, смотрят на вещи.

Толстой, как и его герои, на протяжении всей жизни мучительно размышлял о социальной несправедливости и пришел к выводу, что «всякий суд не только бесполезный, но и безнравственный». Эти мысли, как пишет Эйхенбаум, особенно усугубились после переезда в 1881 году Толстых в Москву и нашли отражение в книге «Так что же нам делать?»:

Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства — от королей до низших чиновников, должностных лиц — и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в России, и в Америке предались праздности и разврату. И люди изверились в государство: анархия уже сознательно выставляется идеалом. Государство потеряло свое обаяние на людей только потому, что служители его признали за собой право пользоваться трудами народа.

В тот же период Толстой усиленно меняет свой быт и повседневные привычки: занимается физическим трудом, проводит время среди крестьян в Ясной Поляне.

Рождение героя

Еще одна волна интереса русских (а точнее — советских) писателей к проблеме справедливости была связана со становлением соцреалистического канона и рождением «социалистической личности», которой потребовались новые ценности. Можно сказать, что в этот период справедливость становится частью официального дискурса. Новый герой должен был воплотить в себе все идеалы, во имя которых происходили сдвиги в общественной жизни, а новая политическая мифология, воплощенная в литературе, — быть понятной и близкой массе. Такие героями стали «обыкновенные люди», совершавшие сверхчеловеческие подвиги, — летчики, полярники, спортсмены, революционеры вроде тех, что описал Николай Островский:

Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.

Как мы видим, такая ценность, как справедливость, во многих случаях оказывается социальным конструктом. В одни исторические периоды ее трактовали, соотносясь с тем или иным политическим положением дел, нуждами церкви или конкретного правителя, в другие справедливость ассоциировали с волей небес или народа. Авторы искали в ней опору для религиозных или общественно-политических воззрений, но суть ее в общем не менялась: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».