Как Виссарион Белинский сломал русский литературный канон

К 210-летию великого русского критика

«Умер еще, в чахотке, молодой писатель Белинский, в котором много было дарования, много мысли, и никакого не только учения, но почти и образования. Он посвятил перо свое исключительно критике, и, под гнетом нужды и болезни, вышел из него род злобного демона, ниспровергавшего все установившиеся давностию славы, издевавшегося над всем существующим и обычном и стремившимся к общей ломке...»

Этот личный некролог — т. е. запись в дневнике — принадлежит государственному деятелю и придворному М. А. Корфу, умному, просвещенному, язвительному, искренне преданному царю и монархическим устоям человеку.

Не будучи литератором, Корф тем не менее точно отметил влияние Белинского сразу в двух принципиально разных полях, журнальном и властном, тем самым связав их.

С одной стороны, Белинский пересмотрел (точнее, сломал) существующий литературный канон, был беспощадно свиреп ко всему, что считал (или что ему показалось) недостойным в литературном мире, стал зачинателем и лидером новой критики (не закончив университета и почти не зная иностранных языков). С другой — был объектом серьезных подозрений и претензий со стороны властей, одним из основных фигурантов дела III отделения (точнее, нескольких дел) сразу после европейских революционных событий 1848 г., центром потенциально революционного кружка.

Мнение Модеста Андреевича Корфа здесь уникально и ценно как раз пересечением двух оптик (если предположить, что оптики вообще могут пересекаться): образованного читателя (в том числе и современной периодики) и властного агента, по долгу нового назначения за этой периодикой надзирающего (Корф был членом обоих комитетов по надзору над литературой и цензурой, срочно учрежденных Николаем I в 1848 г. для спасения подданных от тлетворного влияния западных идей).

В «случае Белинского» ретроспективный взгляд из прекрасного (т. е. нашего) далека может быть обманчивым: и причины его известности у читателей, и опасности для государственных устоев куда лучше объясняют его современники.

«...Знаю, что видел, как было дело у всех моих сверстников. В 14-15-16 лет мы как бы вкладывали руку свою в руку уже могильного, уже усопшего Белинского, и говорили мысленно: „веди нас, куда знаешь; мы верим тебе, и только тебе одному. Веди нас к гражданству, к зрелости, познанию литературы, к познанию всей жизни, вообще человеческой и в частности русской”», — вспоминал В. В. Розанов, и вполне вероятно, что его поколение было одним из последних, которому не нужен был исторический контекст, кому «передавалась температура» критика.

«Ниспровергателем... установившихся давностию слав» Белинский, как известно, зарекомендовал себя еще с первого яркого своего выступления в периодике — статьи «Литературные мечтания» 1834 г. в газете Н. И. Надеждина «Молва» (где, в частности, заявлял ужасное: «у нас нет литературы»).

Дальше — больше: в обзорной статье в «Русская литература в 1841 году» в «Отечественных записках» от громких заявлений Белинский перешел к относительно систематическому (или, по крайней мере, последовательному) изложению истории русской литературы. С его точки зрения, привычный канон стал историей в ином смысле — перечнем устаревших имен и произведений, оставивших актуальность в своем времени Этот перечень был вписан Белинским в «своеобразную „теорию прогресса” (наложенную на гегельянский каркас)», и «вся история русской литературы представала как достаточно жалкое зрелище: даже значительные литературные явления были объявлены имеющими лишь относительную ценность, как выразившие только свою эпоху», — описывает Олег Анатольевич Проскурин предысторию одного «литературного доноса» (т. е. эпиграммы) на критика.

Мнение о Белинском автора «доноса», литератора М. А. Дмитриева, было вполне мейнстримным для консервативной и добропорядочной читательской публики.

«Белинский начал ниспровергать все авторитеты, все признанные заслуги литературные; он говорил, что Ломоносов не поэт, не лирик; что Державин и Жуковский тоже не поэты, что Карамзин не писал истории России, потому что Россия до Петра Великого была младенцем, а кто же пишет историю младенца? Поэму Богдановича он называл „неуклюжею Душенькою”», — перечислял тот обиды, нанесенные критиком существующему литературному канону.

Чуткий к настроениям власти и пытающийся направить эти настроения в свою пользу Ф. В. Булгарин напрямую соотносил свержение литературного олимпийца с политическим переворотом. В своей газете «Северная пчела» «Видок Фиглярин» сигнализировал: Белинский пишет, что В. А. Жуковский — «автор народного гимна „Боже царя храни” — не народный поэт!» — sapienti sat! (Булгарин вычитал это во второй статье критика о Пушкине в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1843 г.)

От Белинского действительно досталось всем: сброс канона шел от самого начала отечественной светской литературы со всеми остановками и до конечных станций, истинных его вершин — Пушкина и Лермонтова. По мнению критика, современный читатель обречен «зевать от тяжелых, прозаических и реторических стихов Ломоносова». Сумароков же хоть и «принес своего рода пользу и сделал частицу добра для общества; но не хочу кланяться грязному помелу, которым вымели улицу».

Вероятно, часть той грандиозной популярности и влиятельности, что обрел Белинский среди молодых (а потом — юных: общество взрослеет, а мертвый критик все тот же) читателей, происходила именно от юношеского тона его статей, юношеской уверенности (оправданной, а в случае 1840-х гг. — тем более), что самое важное начало происходить только теперь.

Пыльные бюсты, сурово смотревшие сверху вниз, сняты с верхних полок и стоят в углу — радость и обновление, новый мир, в котором Гоголи рождаются и растут прямо сейчас, как грибы, а в литературе и — возможно, в обществе — тоже прямо сейчас происходит прогресс. Только слово «общество» при Николае I непечатное, социальные-экономические проблемы упоминать нельзя, поэтому литературный критик, пишущий на литературные вроде бы темы, долго объясняет, что именно означает слово прогресс, в каком контексте прогресс в литературе вообще возможен и что злые ретроградные силы (камень в огород того же Ф. В. Булгарина и его изданий) слово прогресс не любят органически (Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» употребил слово «прогресс» 23 раза, если считать подзаголовок).

И уже наученный видеть подтекст (отчасти там, где его нет), вскормленный на диетической пище подцензурной журналистики читатель понимает (и тайно ликует): прогресс может быть не только в литературе.

Белинский часто сбивается («все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии», — описывал одну из статей критика современник П. В. Анненков) и похож не на учителя, а на старшего (ненамного старше) одноклассника, который, и сам до конца не поняв предмет, но страстно любя его, сбивчиво, перескакивая с одного понятия и имени на другое, захлебываясь словами, рассказывает прочитанное и понятое (и непонятое).

Белинский — удобная мишень для порицаний и насмешек: выгнанный из университета студент, к концу своей недолгой жизни выучившийся французскому («читать и переводить со словарем»), жаркий поклонник (и тут же — пропагандист) немецкой идеалистической философии, изученной по пересказам друзей («...разве я семинарист какой-нибудь, чтобы учиться», — кажется, самоиронично писал он как-то Н. В. Станкевичу).

Однако в глазах современников все было несколько иначе. Так, например, описывает его князь В. Ф. Одоевский, один из самых (и разносторонне, и глубоко) образованных знакомых Белинского, в прошлом — председатель юных любомудров:

«Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни. В нем было сопряжение Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряжение вполне органическое, ибо он никого из них не читал: он не знал по-немецки, весьма плохо понимал по-французски, а в его эпоху ничто из этих философов не было переведено по-французски... Всякий раз, когда мы встречались с Белинским (это было редко), мы с ним спорили жестоко; но я не мог не удивляться, каким образом он из поверхностного знания принципов Натуральной философии (Naturphilosophie) развивал целый органический мир sui generis».

Это последнее «sui generis» очень важно для характеристики взглядов и познаний Белинского — они были, но именно «своего рода», своеобразные.

«Напрасно противники Белинского укоряют его в том, что он не понимал Гегеля. Нет! Он его вовсе не знал, но сблизился с ним точно так же, как математик, не зная работы другого математика, сближается с ним в выводах единственно развитием данной теоремы».

По Одоевскому, такое «не далось бы дюжинному человеку», и философ вовсе не иронизирует над критиком.

«Недюжинный» талант Белинского заражал интересом к чтению не только прогрессивную молодежь: ему удалось невероятное — заставить власть читать литературную критику.

Белинский вызвал к жизни монструозный гибрид: власть, занимающуюся литературоведением, и хорошо закончиться (как для критика, так и для современной литературы) это занятие не могло.

Одним из первых дел III отделения, начатых после известий о французских революционных событиях февраля 1848 г., было дело о журналах «Отечественные записки» и «Современник» (именно оно послужило обоснованием учреждения первого — Меншиковского — комитета «для рассмотрения действий цензуры периодических изданий»).

Объясняя опасность Белинского и его текстов, автор доклада (скорее всего, управляющий тайной полицией Л. В. Дубельт) вполне ясно выразил и отношение отечественной власти к литературе вообще. Власть была уверена: сегодня критик (и его читатели) рушат литературную иерархию, а завтра пойдут крушить государственную.

«Участвуя прежде в московских журналах, потом в „Отечественных записках”, а ныне в „Современнике”, Белинский всегда отличался от других критиков грубым тоном и резкостью своих суждений. Он не признает никаких достоинств ни в Ломоносове, ни в Державине, ни в Карамзине, ни в Жуковском, ни во всех прочих литераторах, восхищается произведениями одного Гоголя, которого писатели натуральной школы считают своим главою...»

Автор доклада открывал царю глаза на неразрывную связь авторитетов: чинопочитание и уважение к высшим должно соблюдаться везде — социальная и литературная иерархия имеют единые корни, — и приводил тревожный пример заразительного сомнения в незыблемости раз и навсегда установленной табели о рангах.

«Хотя суждения о писателях зависят собственно от вкуса и публики, но, с одной стороны, дерзкие отзывы о старых знаменитостях оскорбляют чувство тех, которые привыкли уважать Державина, Карамзина и проч. как славу нашего отечества, а с другой — неуважение к литературным знаменитостям может приводить молодых людей к неуважению всего, к чему народ питает благоговение: так Поручик корпуса горных инженеров Банников в показании своем объяснил, что он, напитавшись из „Отечественных Записок” неуважением к старым нашим литераторам, перешел от этого неуважения к неуважению всего, чтимого другими, и властей, и настоящего порядка дел, и даже Особы Вашего Императорского Величества».

(К сожалению, из доклада нельзя понять, что в итоге сделалось с «напитавшимся неуважением» поручиком Банниковым.)

Так работа властного агента с текстом привела к политическим последствиям: пересмотру сначала периодической, а потом и остальной литературы на предмет «новой этики» — соответствия ее высшим политическим (они же нравственные) ценностям.

Николай I доклад III отделения одобрил, и власть, за недоступностью Белинского (вскоре, повторим, умершего), приняла суровые меры по отношению к редакторам журналов и цензорам.

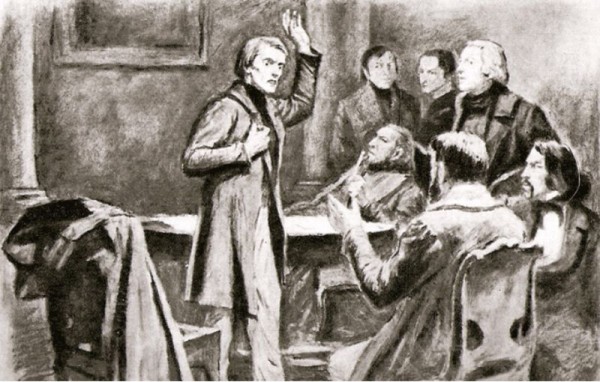

В.Г. Белинский и славянофилы. Художник Б.Лебедев

В.Г. Белинский и славянофилы. Художник Б.Лебедев

Любопытно, что, заявляя о революционности текстов Белинского, администрация, однако, столкнулась с проблемой аргументации и прежде всего с подбором цитат для подтверждения своих подозрений и мрачных прогнозов.

Цитаты действительно отыскать мудрено: во-первых, сам слог Белинского, лихорадочно писавшего и про литературу, и про все что угодно, следовавшего за всеми извилистыми ходами мысли, отвлекавшегося на текущую журнальную (довольно мелочную) полемику, попутно крушившего авторитеты и делавшего неожиданные выводы, комментарии и обобщения (ради чего, собственно, в основном и читалась его критика), — сам слог Белинского был так вязок и неправилен, что придраться к конкретным словам было сложно.

Критик «не выпустил из-под пера своего ни одной „отчеканенной” строчки», — писал Розанов, и тут с ним согласился бы и Дубельт.

Важно отметить, что в этой манере письма стоит винить и саму николаевскую власть, в частности, цензуру. Наложив запрет на любые общественно-политические публицистические высказывания, власть загнала эти высказывания во внешне невинные формы — в том числе в форму статей о литературе. Авторы и читатели научились видеть в статьях на литературные, исторические и порой естественно-научные темы намеки на актуальный общественно-политический контекст. (Ярким примером было стихотворение поэтессы Е. П. Ростопчиной «Насильный брак», где в описаниях несчастливой семейной жизни лирической героини и ее страданий от жестокого мужа современники увидели аллегорию отношений России и Польши.)

Тексты Белинского не были столь легкой поживой для интерпретаций, однако администрация этим не смутилась, сделав индуктивный вывод о политической неблагонадежности как Белинского и журналов, в которых он сотрудничал, так и журналистики вообще.

(Стоит также отметить, что манера письма Белинского отчасти объяснялась и своеобразием его «творческого метода»: пропускавший чуть ли не полмесяца за игрой в карты и спешно, до боли в руке, пытавшийся уложиться в срок, Белинский иногда явно не перечитывал собственных статей, отдавая их редактору Краевскому (который — ужасный нетворческий человек — сердился на срыв дедлайнов!)

***

Пожалуй, большая часть публицистического наследия Белинского вполне описывается фразой одного из участников вымышленного диалога его «Литературных мечтаний».

«Я... уж, конечно, не буду читать ни его реторики, ни похвальных слов, ни торжественных од, ни трагедий, ни посланий о пользе стекла и других предметах, — рассуждал его герой о Ломоносове, — да, не буду, тем более что я уже читал их... Но я всегда посоветую всякому молодому человеку прочесть их, чтоб познакомиться с интересным историческим фактом литературы и языка русского».

Нечто схожее можно (со всеми оговорками и осторожностью) сказать и о публицистике Белинского: его статьи — «интересный исторический факт» критики и мысли русской.

Статьи, но никак не письма. Предельно откровенные, страстные и (само)аналитичные письма Белинского были предтечей более позднего психологического романа (здесь нельзя не упомянуть работы Л. Я. Гинзбург). В письмах «температура» передается вполне и современному читателю: это лихорадка, особенно «заразительная» тем, что имеет и «силу действительно бывшего».

Кто кроме Белинского мог относиться к деятелям науки и искусства — деятелям как живым, современным, так и к давно умершим и отошедшим в историю — как к своим детям? Страстно подозревая и прозревая в них гениальность, рассказывая всем вокруг, как талантливы они и как обещают этими талантами перевернуть мир, — и потом, вчитавшись и всмотревшись, — отчаянно в них разочаровываться, проклинать, обвинять в том, что те не спасли мир, т. е. не оправдали надежд «отца», и с позором изгонять их из «общества». (Впрочем, некоторые такие «блудные» дети возвращались, замолив грехи новыми прекрасными (с точки зрения «отца») произведениями, как, например, И. Гете.)

«С Шиллером я совсем рассорился, — сообщает он важные новости Н. В. Станкевичу в ноябре 1838 г. и через год уточняет, — тут вмешались личности — Шиллер тогда был мой личный враг, и мне стоило труда обуздывать мою к нему ненависть и держаться в пределах возможного для меня приличия».

Не оправдал надежды «старика Белинского» и Ф. М. Достоевский («докаторжного» периода, разумеется), сначала возведенный им в гении, а потом страстно и с позором из гениальных рядов выброшенный.

«Я бываю весьма часто у Белинского, — писал Ф. М. Достоевский брату Михаилу в октябре 1845 г. — Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих». «Белинский любит меня как нельзя более», — радовался он через месяц.

Через пару лет все было иначе: о повести Достоевского «Хозяйка» Белинский в конце 1847 г. писал, что это «нервическая <...> да еще без конца... его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании ее начала ничего нельзя (как ни бейся) развить».

В.Г. Белинский и Н. В. Гоголь. Художник Б. Лебедев

В.Г. Белинский и Н. В. Гоголь. Художник Б. Лебедев

Еще одна репутация, во многом «испорченная» Белинским и в таком испорченном виде во многом оставшаяся, принадлежит редактору «Отечественных записок» Андрею Александровичу Краевскому. Отношение к нему Белинского прошло от одного полюса к другому — от беспредельного уважения к человеку, сумевшему поставить журнальное дело в России на новый уровень, до исступленной ненависти, во время приступов которой Белинский написал немало диких и необоснованных обвинений, позже с удовольствием растиражированных журнальными конкурентами и не выходящими за пределы идеологических рамок исследователями.

Свою страстную потребность или любить без конца и без края, или ненавидеть, если край все же находился или виднелся, Белинский пытался реализовывать, накладывать на любые, порой совершенно случайные, одушевленные и неодушевленные предметы.

«Ты сам поймешь, что такой любящей и идеальной... душе, как моя, невозможно не иметь предмета обожания...» — исповедовался он Н. В. Станкевичу, чести, совести и доброте своего поколения. «О греках (разумеется, древних) не могу думать без слез на глазах... и хороший гипсовый снимок с Венеры Медицейской стоит в глазах моих больше того глупого счастия, которого я некогда искал в решении нравственных вопросов», — пишет он ему же.

Такими «предметами обожания» становились и растения — Белинский заводил их во множестве дома (однажды хотел завести и ежа). «На другой день по приезде в Москву накупил себе цветов — целых пятнадцать горшков — два резеды, три левкоя трех цветов, один гвоздики, один жасмина», — сообщал он в очередном письме. «У меня, батюшка, страсть к цветам. Я зашел сегодня утром в цветочный ряд и соблазнился. Последние тридцать рублей отдал», — передавал его слова И. И. Панаев. Однако, судя по тому, что наименования цветов у Белинского менялись, взаимностью на его любовь они не отвечали.

Страстно, до боли, увлекаясь и любя, Белинский почти всегда разочаровывался — до отчаяния и болезни.

Писатели, как уже говорилось, его предавали — тем, что не соответствовали смутному и невозможному даже в определении, не то что в реализации идеалу (идеал менялся, иногда превращаясь в свою противоположность: таким было, например, отношение к «действительности» — от примирения с нею до бунта).

Люди предавали тоже — также тем, что оказывались не такими, как представлялись в его воображении, заполненном теориями. Так, дружба с М. А. Бакуниным оказалась призрачной: в ней не было истинного, до последней молекулы, совпадения, химического избирательного сродства: «я... не знал и не знаю его, — исповедовался Белинский в письме В. П. Боткину в феврале 1839 г., — знание другого совершается в акте любви, и потому однажды навсегда отрекаюсь от всех суждений о его сущности, которая может быть бесконечно глубока, но тем не менее и совершенно чужда моей».

Женщины предавали (или теории о любви предавали — что в случае Белинского примерно одно и то же) — тем, что любовь не желала выстраиваться по категориям и схемам немецкой идеалистической философии (любовь к Александре Бакуниной оказалась «ложным чувством», «в котором истинна была только потребность чувства». «Фихтеанизм принес мне великую пользу, но и много сделал зла, может быть, оттого, что я не так его понял: он возбудил во мне святотатственное покушение к насилованию действительной святости чувства и веру в мертвую абстрактную мысль», — анализировал потом Белинский (отметим, вслед за В. Ф. Одоевским, здесь грустное неожиданное саморазоблачение: философское направление «не так... понял»).

В.Г. Белинский в Париже. Художник Б. Лебедев

В.Г. Белинский в Париже. Художник Б. Лебедев

Иногда женщины предавали тем, что обладали телом и тем самым возбуждали желания, не совместимые с идеалистическими понятиями о любви истинной. Так, неудачным был роман с белошвейкой: «В это время (около 1836 г.) Белинский увлекся страстию к одной молоденькой мастерице, взялся было за ее умственное развитие, с помощью чтения избранных поэтических произведений; но она скоро разбила созданный им идеал», — пишет исследователь биографии Белинского А. Н. Пыпин.

«Разбила» же «гризетка» идеал так: «когда, увлеченная страстию, чувством или чувственностию, она отдавалась мне вся, — я, при всей моей чувственности и животности... нашел в себе довольно силы, чтобы не опрофанировать наслаждением того, что я почитал в себе святым чувством, — и я вырвался из обаятельных объятий сирены и почти вытолкал ее от себя», — исповедовался он другу В. П. Боткину.

«Все дело в том, что для меня момент есть истина, далее которой я ничего не могу и не хочу видеть», — удивительно искренне и точно описывал он свой modus vivendi М. А. Бакунину в августе 1838 г.

Пожалуй, это лучшее (само)определение Белинского и лучшее объяснение привлекательности того, что он писал.

Белинский в определенном отношении сходен с (будущими) героями попавшегося под его горячую руку Ф. М. Достоевского. Можно предположить, что он прошел бы «проверку» одной из основных цитат, предлагаемых персонажам романа «Бесы»: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши... Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч!»

Виссарион Григорьевич был горяч, и его температура передается через его письма — в том числе и нам.