Как поэт Евгений Баратынский стал поэтом Евгением Баратынским

Алина Бодрова — об истории репутации выдающегося литератора пушкинской эпохи

Литературная судьба даже крупных поэтов и писателей подчас складывается непредсказуемым образом: кто был ничем, может стать всем, и наоборот. Мы решили рассмотреть эту проблему на конкретном примере — филолог Алина Бодрова рассказала Марии Нестеренко о взлетах и падениях репутации Евгения Баратынского, замечательного поэта пушкинского круга, со дня рождения которого в этом году исполнилось 220 лет.

I

Поэты, как толстовские несчастливые семьи, «несчастливы по-своему» — иначе говоря, имеют свою литературную судьбу и репутацию. Впрочем, счастливые, то есть успешные поэты — в отличие от счастливых семей, — тоже. Изучение литературных репутаций — давно поставленная, но до сих пор не вполне решенная, а потому интересная задача. Мы много узнаем не только о самих авторах, чью репутацию мы исследуем, но и о читательских интересах эпохи. Случай Баратынского дает богатый материал для исследований такого рода. С одной стороны, примечательна траектория самого Баратынского, формирование его прижизненной репутации, с другой — очень любопытные трансформации читательских оценок происходят и продолжают происходить после смерти поэта. Если для современников Баратынский был поэтом 1820-х годов, то есть автором ранних стихов, то для нынешних читателей он в основном сочинитель «Сумерек» (1842), последнего сборника, в котором объединены тексты, созданные во второй половине 1830-х — начале 1840-х годов и неблагосклонно встреченные современниками. Тем интересней думать о том, почему так происходит.

Но прежде чем говорить о литературной репутации Баратынского, стоит пояснить само это понятие и то, что именно мы изучаем. Когда мы описываем историю восприятия того или иного автора, мы часто употребляем пассивные конструкции вроде «Баратынский или там Пушкин воспринимался, читался, трактовался так-то», но кто оказывается субъектом этого восприятия и откуда мы об этом знаем? В отечественной научной традиции изучение литературных репутаций обычно возводят к работам Ивана Никаноровича Розанова, который в 1928 году выпустил сборник статей с таким заглавием, объединивший его разыскания о прижизненных и посмертных репутациях Пушкина, Тютчева, Бенедиктова и др. Любопытно при этом, что сходные сюжеты активно разрабатывались в европейской и американской науке 1910–1920-х годов, и это схождение заслуживает, как мне кажется, отдельного исследования. Однако, возвращаясь собственно к предмету изучения Розанова и других исследователей литературных репутаций, скажем, что в этих работах речь идет прежде всего о читательском восприятии, успехе автора у читателей.

Но внутри этой большой и довольно аморфной группы мы видим существенное разделение. Есть профессиональные читатели — литературные критики и другие писатели, «собратья по перу». На изучении их откликов чаще всего и строятся работы о литературных репутациях, что очень понятно: это те участники литературного процесса, которые по роду своих занятий чаще всего высказываются о литературе, и это восприятие относительно легко зафиксировать, в отличие от мнений других читательских групп. Но когда мы выходим за пределы собственно литературного поля, то сталкиваемся со сложностями: как узнать, что разные «непрофессиональные» читатели думали о том или ином произведении или сочинителе? Для этого мы должны иметь доступ к большим корпусам частной переписки, дневников и альбомов, а здесь наши возможности — несмотря на активную публикаторскую деятельность и важную работу по переводу опубликованных эго-документов в цифровой формат (как, например, в замечательном проекте «Прожито») — до сих пор остаются ограниченными по сравнению с сохранившимся массивом документов такого типа.

Отчасти поэтому исследователям приходится подключать и данные другого типа — например, анализировать тиражи книг и журналов, частоту переизданий определенных произведений, что позволяет косвенно судить как о читательском, так и о внутрилитературном и коммерческом интересе. Важные данные о статусе того или иного автора и его читательской известности дает анализ образовательного канона — школьного и университетского; его изучение позволяет составить представление и о степени авторитетности того или иного автора, и о «массовых» интерпретациях его творчества. Этот аспект исследования литературных репутаций, переживающий в наше время некоторый подъем, представляется мне очень интересным — и применительно к Баратынскому. История его литературной репутации остается не вполне описанной, хотя в этом направлении было сделано довольно много, в том числе в работах последних двадцати лет.

Баратынский начал свой литературный путь в 1819 году, когда было опубликовано его первое стихотворение, и продолжал присутствовать в литературе до самой смерти в 1844 году, то есть 25 лет. Это весьма значительный срок, особенно учитывая темпы эволюции литературного поля в этот период.

Баратынский начинает в дружеском кругу, состоящем из выпускников Царскосельского лицея, — это Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер. Вместе с Баратынским они составляют «Союз поэтов» — творческое объединение сродных «по музе, по судьбам», в большей степени чем литературный кружок. Баратынский попадает в него позже других и как бы из ниоткуда. За ним не было ни лицея с его наставниками, ни благосклонных старших литераторов, приветствовавших юношеские опыты Пушкина и его однокашников. В литературу его приводит дружба с Дельвигом, с которым он знакомится вскоре после приезда в Петербург, осенью 1818 года, для вступления в солдатскую службу, к чему Баратынского обязывал полудетский проступок, преступная шалость.

В феврале 1816 года они вместе с соучеником по Пажескому корпусу Дмитрием Ханыковым в шутку похитили у отца другого их приятеля табакерку и 500 рублей. Корпусная проделка круто и надолго изменила социальную траекторию Баратынского, который по своему происхождению мог рассчитывать на блестящую карьеру — по примеру отца, генерал-лейтенанта Абрама Андреевича, и дядьев, также дослужившихся до высоких чинов. Но после «пажеской истории» единственной возможностью вернуть дворянские привилегии (включая право участвовать в разделе или наследовании имения, служить и т. д.) была военная служба начиная с солдатского чина. Баратынский должен был дослужиться до прапорщика — первого офицерского чина; эта выслуга заняла долгих шесть лет, вплоть до весны 1825 года. Не вполне ясно, насколько история проступка Баратынского была известна его новым петербургским друзьям — очень вероятно, что не вполне. Но для него самого участие в литературной жизни могло стать еще одним способом социальной реабилитации. Во всяком случае, его литературные успехи начались гораздо раньше, чем служебные.

![]() Репутацию талантливого поэта и «путевку» в литературную жизнь Баратынский обретает не только в узком дружеском кругу. Значимую роль в становлении его репутации сыграло участие в Вольном обществе любителей российской словесности (ВОЛРС), «ученой республике» — одном из крупных литературных объединений конца 1810-х — 1820-х годов. Свою задачу Вольное общество видело в развитии словесности и просвещения, «ученых упражнениях» и благотворительности. С самого своего основания участники общества уделяли большое внимание работе над литературными текстами, которые читались на заседаниях, активно обсуждались, а потом исправлялись и дорабатывались авторами. У общества был и собственный журнал — «Соревнователь просвещения и благотворения», в котором помещались лучшие из прочитанных на заседаниях произведения. Баратынский был принят в общество в начале 1820 года по рекомендации Дельвига и два года целенаправленно сотрудничал с ВОЛРС: регулярно слал свои сочинения для прочтения и регулярно печатался в журнале общества. В свою очередь, «ученая республика» была благосклонна к молодому поэту и через год произвела его в действительные члены, хотя поэт находился в Финляндии и не мог посещать, как полагалось, собрания общества. Такое повышение в «литературном чине» означало, очевидно, признание Баратынского в литературной «табели о рангах».

Репутацию талантливого поэта и «путевку» в литературную жизнь Баратынский обретает не только в узком дружеском кругу. Значимую роль в становлении его репутации сыграло участие в Вольном обществе любителей российской словесности (ВОЛРС), «ученой республике» — одном из крупных литературных объединений конца 1810-х — 1820-х годов. Свою задачу Вольное общество видело в развитии словесности и просвещения, «ученых упражнениях» и благотворительности. С самого своего основания участники общества уделяли большое внимание работе над литературными текстами, которые читались на заседаниях, активно обсуждались, а потом исправлялись и дорабатывались авторами. У общества был и собственный журнал — «Соревнователь просвещения и благотворения», в котором помещались лучшие из прочитанных на заседаниях произведения. Баратынский был принят в общество в начале 1820 года по рекомендации Дельвига и два года целенаправленно сотрудничал с ВОЛРС: регулярно слал свои сочинения для прочтения и регулярно печатался в журнале общества. В свою очередь, «ученая республика» была благосклонна к молодому поэту и через год произвела его в действительные члены, хотя поэт находился в Финляндии и не мог посещать, как полагалось, собрания общества. Такое повышение в «литературном чине» означало, очевидно, признание Баратынского в литературной «табели о рангах».

Интересно и то, как Баратынский подает себя, участвуя в деятельности Вольного общества. Как хорошо показала Антонина Мартыненко, занимавшаяся как раз ранней репутацией Баратынского, он делает ставки на два ключевых лирических жанра начала 1820-х годов — дружеское послание и элегию, — посылает для чтения в обществе прежде всего такие тексты. Так формируется репутация Баратынского как «певца Пиров и грусти томной», как назовет его Пушкин в «Евгении Онегине». И хотя «Пиры» формально поэма, современники видели в ней «шутку в начале и элегию в конце» и отмечали сходство первой части с дружеским посланием.

Высокая внутрилитературная оценка Баратынского, сложившаяся в узком дружеском «Союзе поэтов» и более официальном Вольном обществе, транслируется читающей публике в критических статьях. Любопытно, что ранние отзывы о Баратынском уравнивают его с Пушкиным. Как писал один из первых русских критиков и участник ВОЛРС Александр Бестужев в известной статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823): «Баратынский, по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным», и это не единичный отзыв. Интересно и то обстоятельство, что в начале 1820-х годов Баратынский как автор лирических стихотворений даже более активен в печати, чем Пушкин. Отсылая к уже упоминавшимся разысканиям Антонины Мартыненко, скажу, что до середины 1823 года Баратынский публиковал значительно больше лирических стихотворений, чем Пушкин, а Бестужев и Рылеев даже рассчитывали в 1823 году выпустить сборник стихотворений Баратынского — и если бы он вышел, то намного опередил бы Пушкина с его «Стихотворениями» 1826 года, не говоря уже, например, о Дельвиге (его сборник вышел только в 1829 году).

Таким образом, история раннего творчества Баратынского — это история литературного успеха и признания, которые, однако, вскоре сменились более сдержанными и критическими оценками.

Характерно, что первые претензии к Баратынскому, как и к Пушкину, возникают в близкой им среде. Очень резко, хотя и непублично, в частной переписке, уже в начале 1825 года высказывается о Баратынском Бестужев, который — в роли критика — начинает претендовать не только на то, чтобы судить о литературе, но и на то, чтобы указывать, как нужно писать. В письмах Пушкину весны-лета 1825 года Бестужев ругает не только Баратынского, но и самого Пушкина — за «мелочность» первой главы «Евгения Онегина» и выбор недостойных предметов для поэзии вообще.

Публичные критические отзывы о Баратынском начинают распространяться уже в новую эпоху, когда на литературную арену выходит более молодое поколение — условно называемые московские юноши, молодые шеллингианцы, требующие от поэзии «мысли», то есть философии, а от поэта — строгого соответствия жизни и поэтического идеала. Как и гражданственные критики додекабристского времени, молодое поколение отказывает поэзии в самодостаточности; кредо пушкинского ближнего круга «цель поэзии — поэзия» их не убеждает. Они хотят видеть за стихами либо систему философских воззрений, либо непосредственное отражение души и личности автора. Когда Степан Петрович Шевырев в рецензии на вышедший только в 1827 году сборник стихотворений называет Баратынского «скорее <...> поэтом выражения, нежели мысли и чувства», он исходит из подобных критериев и отказывается признавать заслуги «певца Пиров». Любопытно, что гораздо более поздние претензии к Баратынскому Белинского в значительной степени можно свести к схожим упрекам, несмотря на все его решительные идейные и тактические расхождения с Шевыревым.

II

Белинскому принадлежит ряд уничижительных высказываний о Баратынском — прежде всего, высокомерные и неприязненные рецензии на сборники 1835-го и 1842 года, претендовавшие, как это часто бывало у Белинского, на статус окончательной историко-литературной оценки. По его убеждению, Баратынский — «поэт уже чуждого нам поколения», а его произведения, «будучи и теперь изящными, как и всегда были, уже не имеют теперь той цены, какую имели прежде».

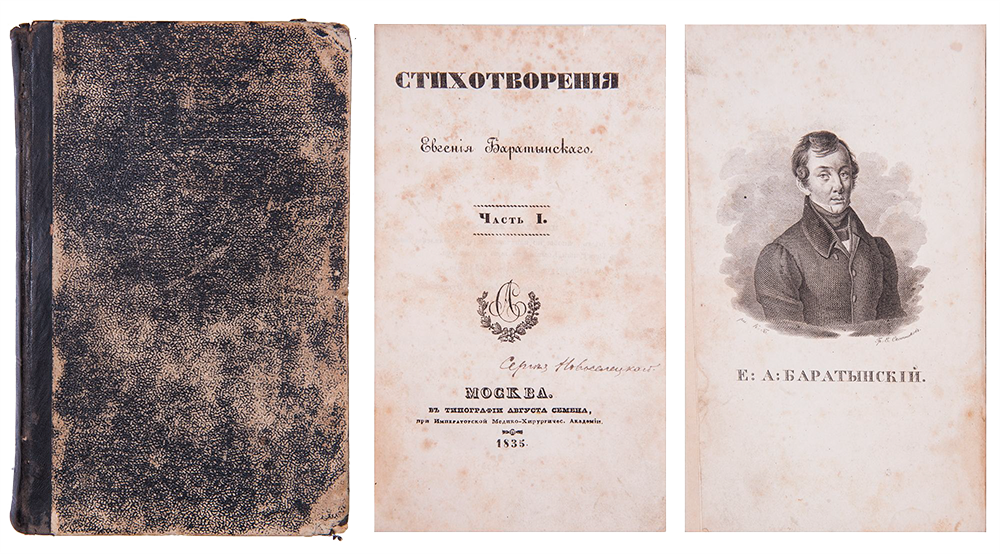

С точки зрения истории литературной репутации Баратынского показательной мне представляется рецензия Белинского на «Стихотворения» 1835 года — итоговый сборник лирики и поэм, который сам Баратынский описывал таким образом: «Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело». Особенностью этого сборника, как отмечали исследователи, было соединение под одной обложкой текстов, написанных как в начале 1820-х годов, так и совершенно новых стихотворений начала 1830-х годов. При этом Баратынский не выдерживал уже начавший утверждаться хронологический принцип композиции поэтических сборников, но сополагал тексты по принципу сходства или контраста впечатлений, в них выраженных. Таким образом, в массиве известных «старых» стихов, входивших еще в сборник 1827 года, растворились новые, недавние стихотворения начала 1830-х годов, среди которых были такие признанные шедевры, как «На смерть Гете» и «Запустение», «К чему невольнику мечтания свободы...» и «Своенравное прозванье...». Их новаторство осталось незамеченным Белинским, как на фоне выхода сборника критика не заметила публикации «Последнего поэта» и «Недоноска», появившихся в том 1835 году в журнале «Московский наблюдатель». На виду, в том числе на виду Белинского, остались прежде всего уже известные тексты начала 1820-х годов, по поводу которых критик недоумевал, как их может написать «поэт нашего времени».

Эти обстоятельства, связанные с историей рецепции сборника 1835 года, а также публикационная пауза начала 1830-х годов, когда Баратынский мало печатается, отчасти объясняют укоренившееся в критике, а затем и в исследовательской литературе противопоставление раннего и позднего Баратынского. «Голос Баратынского услышали мы в „Осени” и — почти не узнали его», — напишет Николай Полевой, откликаясь в самом конце 1837 года на публикацию стихотворения в «Современнике», а прежний зоил Баратынского Шевырев с удивлением и сочувствием будет хвалить в той же «Осени» его новую «глубокомысленную» поэзию, в которой «сходятся два Поэта: прежний и новый, Поэт форм и Поэт мысли».

Эти обстоятельства, связанные с историей рецепции сборника 1835 года, а также публикационная пауза начала 1830-х годов, когда Баратынский мало печатается, отчасти объясняют укоренившееся в критике, а затем и в исследовательской литературе противопоставление раннего и позднего Баратынского. «Голос Баратынского услышали мы в „Осени” и — почти не узнали его», — напишет Николай Полевой, откликаясь в самом конце 1837 года на публикацию стихотворения в «Современнике», а прежний зоил Баратынского Шевырев с удивлением и сочувствием будет хвалить в той же «Осени» его новую «глубокомысленную» поэзию, в которой «сходятся два Поэта: прежний и новый, Поэт форм и Поэт мысли».

Но для Белинского новаторство «Сумерек» осталось недоступным и неважным — прежде всего, из-за несогласия с поэтической антипрогрессистской идеологией Баратынского. Отвергая новые стихи как «несовременные» и несвоевременные по мысли, а прежние — из-за чрезмерного внимания к форме, Белинский в рецензии 1842 года отказывает автору «Сумерек» в месте в актуальном литературном пантеоне, хороня его еще при жизни.

Ничего не меняет и смерть Баратынского в 1844 году. Если гибель Пушкина и Лермонтова сильно изменила их литературные репутации, то в случае с Баратынским этого не произошло. Читать некрологи, появившиеся в газетах, очень грустно, потому что почти все высказываются о Баратынском в том ключе, что его эпоха давно прошла, публика от него отвыкла, уход его не замечен, а поздно вышедшие «Сумерки» гораздо ниже первых произведений. Таким образом, Баратынский в середине 1840-х годов сходит с литературной арены, в последние годы жизни он не воспринимается многими как актуальный автор, а его физическая смерть становится как бы закономерной.

III

Баратынский остается в истории литературы как давний спутник Пушкина, одна из «звезд разрозненной Плеяды» 1820-х годов, которую затем совершенно затмило «солнце нашей поэзии». Важным эпизодом в истории посмертной репутации Баратынского ненадолго становится оживление интереса к его творчеству в круге журнала «Современник» в начале 1850-х годов, когда, стремясь заново утвердить значение поэзии в эпоху господства прозы, Некрасов инициирует серию статей с провокативным названием «Русские второстепенные поэты» (1854), а Иван Сергеевич Тургенев публикует 15 стихотворений Баратынского — частично неизданных, а по большей части опубликованных, но забытых. Но и здесь, несмотря на несомненный интерес к лирике Баратынского, для них он остается лишь поэтом ушедшей пушкинской эпохи. Впрочем, в таком же качестве Некрасов и Тургенев преподносят и Тютчева, который — в отличие от Баратынского — здравствует и продолжает писать стихи.

Настоящее переоткрытие, своего рода литературная реабилитация Баратынского происходит уже в Серебряном веке. Как и Некрасов в 1850-е годы, символисты пытаются найти себе предшественников внутри русской поэтической традиции и «открывают» тех, кто, как им кажется, несправедливо забыт, — например, Баратынского, Тютчева, Жуковского. Здесь очень важную роль сыграл Валерий Брюсов, который интересовался Баратынским не только как поэт, но и как филолог. Брюсов перепечатывает в «Русском архиве» несколько забытых вещей Баратынского, выступает в печати с разоблачением домыслов о том, что Баратынский мог послужить прототипом Сальери как «завистник» Пушкина. Если мы посмотрим на поэтическую продукцию старших и младших символистов и даже акмеистов и футуристов, то увидим, что Баратынский для них всех оказывается важной фигурой. Баратынского охотно цитируют, берут эпиграфы из его стихов, нередко упоминают в теоретических манифестах.

Параллельно с этим происходит и интенсивное академическое освоение наследия Баратынского, причем за подготовку его изданий и за филологические работы о нем берутся исследователи, тесно связанные собственно с литературной средой. Помимо Брюсова, нужно назвать имена Модеста Гофмана, замечательного текстолога, редактора Академического издания Баратынского и одновременно поэта и критика, близкого к Вячеславу Иванову, Юрия Верховского, Василия Гиппиуса. Верховский много занимался Баратынским в 1900–1910 годы, привез из Казани, Тамбова и Смоленска в Академию наук материалы семейного архива Баратынских, а в середине 1930-х годов готовил комментированное издание в Academia, которое — если бы оно вышло — стало бы наиболее полным и обстоятельным собранием текстов Баратынского. Вступительную статью к этому изданию — замечательно интересную и богатую по материалу — написал Василий Гиппиус, но она до сих пор еще ждет публикации.

Если говорить про более позднюю эпоху, то тут интересна советская репутация Баратынского, хотя он не входил в школьный канон. Но на оттепельной волне он оказывается востребованным. Можно вспомнить диалог из фильма «Доживем до понедельника», где герой Вячеслава Тихонов говорит, что Баратынского давно перевели в первостепенные авторы, цитируя при этом «Признание» как вполне себе канонизированный текст. Это соответствует постепенному росту интереса к Баратынскому в интеллигентской среде, он оказывается контркультурным автором, неканоническим, забытым — которым нужно интересоваться. В этом контексте, как представляется, следует рассматривать интерес к Баратынскому со стороны Бродского и всего его поколения. Во многом благодаря их усилиям, в том числе strong opinions Бродского, теперь Баратынский занимает в условном литературном каноне место более близкое к тому, которое он исторически занимал в русской поэзии.

Если говорить про более позднюю эпоху, то тут интересна советская репутация Баратынского, хотя он не входил в школьный канон. Но на оттепельной волне он оказывается востребованным. Можно вспомнить диалог из фильма «Доживем до понедельника», где герой Вячеслава Тихонов говорит, что Баратынского давно перевели в первостепенные авторы, цитируя при этом «Признание» как вполне себе канонизированный текст. Это соответствует постепенному росту интереса к Баратынскому в интеллигентской среде, он оказывается контркультурным автором, неканоническим, забытым — которым нужно интересоваться. В этом контексте, как представляется, следует рассматривать интерес к Баратынскому со стороны Бродского и всего его поколения. Во многом благодаря их усилиям, в том числе strong opinions Бродского, теперь Баратынский занимает в условном литературном каноне место более близкое к тому, которое он исторически занимал в русской поэзии.

IV

Баратынского часто представляют поэтом-одиночкой, опираясь на пушкинские высказывания, вроде известной сентенции в заметке 1830 года: «он шел своею дорогой один и независим». В свою очередь, его поэтическую эволюцию зачастую описывают как отход от «школы гармонической точности», как Лидия Гинзбург называла школу Батюшкова — Жуковского, ее преодоление — ради «темной», затрудненной поэтики поздней философской лирики. Отчасти это так, но тут важно иметь в виду, что такой же путь, от гармонической гладкости к разноплановым стилистическим поискам, проделали почти все поэты его поколения начиная с Пушкина. Про роль прозаизмов в пушкинских текстах 1830-х годов многие помнят благодаря автоописаниям в «Осени» (1833), но не менее важными для него были и стилизаторские эксперименты вроде «Странника», «Мирской власти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Как с древа сорвался предатель-ученик...». Баратынский, можно сказать, идет в похожем направлении в «Сумерках» и постсумеречных стихах, отмеченных целенаправленной работой с религиозной тематикой и традициями духовной оды.

Но, с другой стороны, не менее важно, что и для ранних стихотворений Баратынского обращение к традиции XVIII века, в том числе стилистической, было вполне характерно. Тут можно привести в пример и ту же «Финляндию», одно из ранних стихотворений, написанное в 1820 году, или «Истину» («О счастии с младенчества тоскуя...»), или «Дало две доли Провидение...», не говоря уже про тексты более поздние, такие как «Череп», «Смерть», «Последняя смерть». В них Баратынский смело и с удовольствием использует грамматические архаизмы и весь арсенал высокого стиля, с ориентацией на духовную и философскую оду. Другое дело, что в корпусе его ранних текстов таких «философских од» не так много. В поздний период Баратынский значительно меньше пишет, и этот стилевой эксперимент выходит на поверхность. Но, может быть, тут еще работает временной эффект: в текстах начала 1820-х годов обращение к поэтике XVIII века выглядит более органично и ожидаемо, чем в той же «Осени», написанной в 1837 году и опубликованной с некоторыми изменениями в 1842-м. Так что Баратынский идет вместе со всеми, при этом продолжая поиски, которые он начал раньше.

V

Баратынскому вообще повезло с исследователями и издателями — другое дело, что злые обстоятельства в разные годы мешали осуществлению или завершению предпринятых изданий. Так, из-за революции 1917 года не успел закончить академическое издание Модест Гофман, политические пертурбации 1936 года не дали осуществить почти подготовленное Верховским собрание в издательстве Academia, безвременная смерть Алексея Михайловича Пескова, вдохновителя и руководителя нового полного собрания собраний сочинений и писем Баратынского, существенно замедлила работу над теми томами, которые не успели начать при его жизни.

В рамках ПСС пока вышли только тома стихотворений: первые два в 2002 году, третий том, с «Сумерками», поздней и прочей лирикой, — в 2012-м. Велась работа над томами поэм, немногочисленной прозы, переводов и писем — и я надеюсь, что в какой-то момент мы сможем их закончить. А то получается, что поэмы и в особенности проза и письма так и остаются без современного, текстологически достоверного издания. Наиболее полным изданием писем Баратынского до сих пор остается ценнейшая «Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского», подготовленная Алексеем Михайловичем Песковым и Екатериной Эдуардовной Ляминой, которая разыскала и опубликовала целый ряд неизвестных писем Баратынского и его близких.

Баратынскому посвящены очень хорошие музеи: прежде всего это Мураново, где сохранились не только подлинные вещи Баратынского и его семьи, но и сам дом построен по его проекту; это Казань с недавно открывшейся большой экспозицией в доме, принадлежавшем внуку Баратынского; очень много для сохранения памяти о Баратынском сделали тамбовские исследователи, пытающиеся восстановить разрушенную семейную усадьбу — Мару.

Хочется надеяться, что исследования и издание произведений Баратынского будут продолжаться.