«Как фамилия? — Сталин. — Побожись!»

Глеб Колондо — о пьесе Яна Ларри «Касторная»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Ян Ларри был человеком с непростым характером. Иногда советская власть ему нравилась, а иногда нет. Когда не нравилась, он мог написать что-нибудь вроде сатирическо-ернической утопии «Страна счастливых» (1931), где есть, например, такие строчки:

«Я считаю необходимым устроить в библиотеках кровавую революцию. Старым книгам следует дать бой. Да, да! Без крови здесь не обойдется. Придется резать и Аристотеля, и Гегеля, Павлова и Менделеева, Хвольсона и Тимирязева. Увы, без кровопролития не обойтись. Моя кровожадность не остановится даже перед Лениным и Марксом. Сталин? Придется пострадать и ему!»

За эту полную неявной и явной крамолы книгу Ларри здорово поругали и сослали в Институт рыбного хозяйства заниматься наукой (по образованию Ян Леопольдович был биолог, выпускник Харьковского университета). Несколько лет спустя его вытащил оттуда Маршак, предложив написать что-нибудь образовательно-занимательное для детей. Так появились «Необыкновенные приключения Карика и Вали», ставшие хитом.

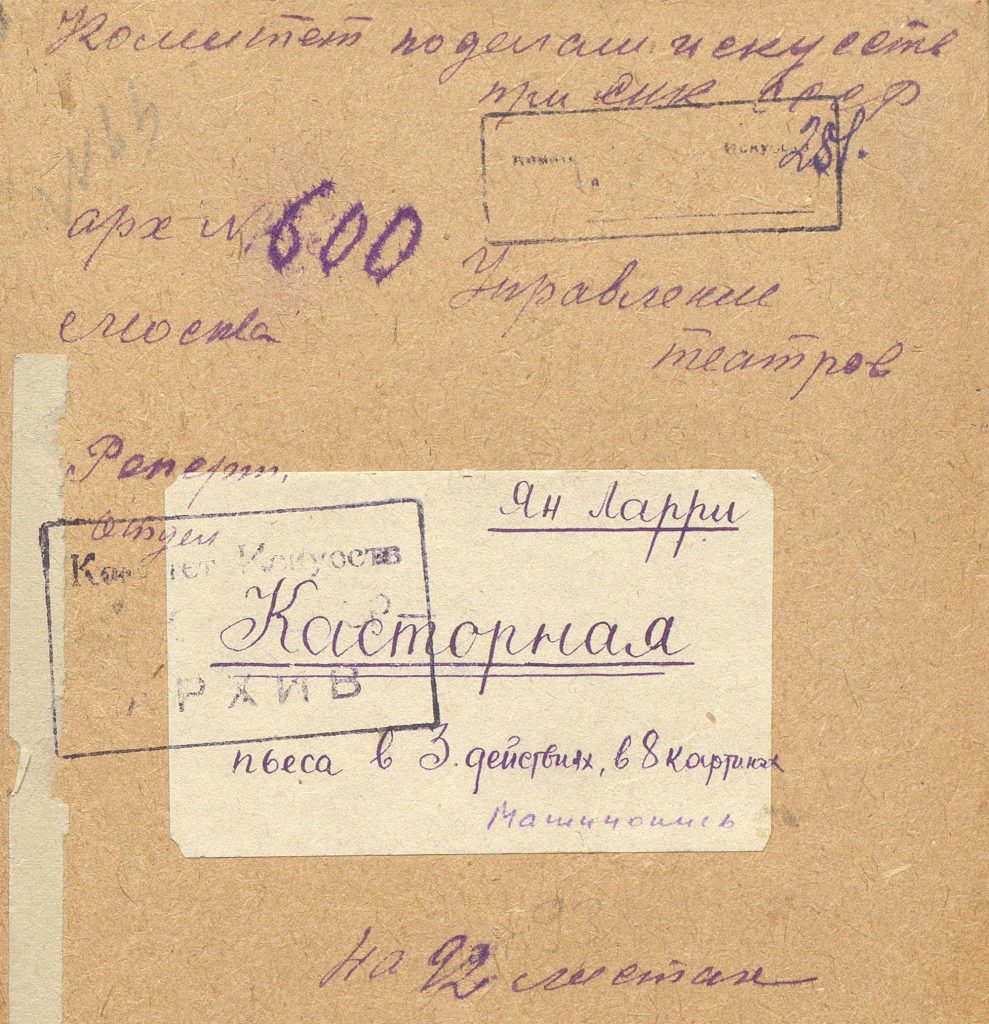

После такого успеха Ларри рассчитывал на дальнейшую дружбу с «Детиздатом» — «Детгизом», но не сложилось: слишком уж Ян Леопольдович был своеобразен и ершист, чтобы основательно вписаться в литературный процесс второй половины 1930-х. В результате к началу 1940-х писателя практически перестали печатать. Пришлось браться за конъюнктурщину вроде «Касторной» — пьесы о подвигах Сталина, совершенных им во время Гражданской войны в районе одноименной железнодорожной станции.

Сюжет пьесы пересказывать бессмысленно, сам по себе он непримечателен. Веселые и остроумные красные побеждают, порочные и развратные белые проигрывают, а Сталин довольно попыхивает трубкой. Интереснее то, каким образом Ларри попытался втиснуть свое дарование в прокрустово ложе соцреалистической патетики, но даже близко в этом не преуспел.

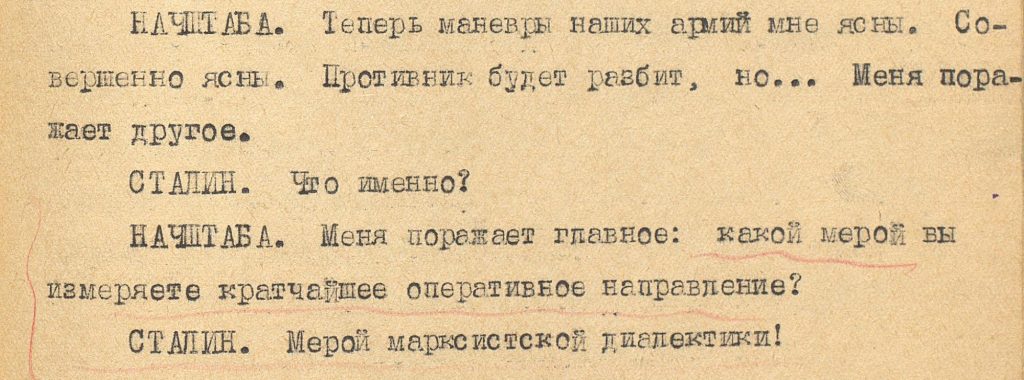

Похоже, что к моменту написания пьесы (ориентировочно 1939 год) Ларри, который на заре писательской деятельности еще мог выдавать что-то вроде «Окна в будущее» (1929; книга для детей о первой пятилетке), окончательно разучился писать «правильно». Отдельные сцены «Касторной» звучат, мягко говоря, не слишком комплиментарно по отношению к власти, чтобы не сказать издевательски. К примеру, вот как один из героев характеризует Сталина в разговоре со знакомой:

«Кричат, Мальвина, дураки да бессильные люди. Зарубите это на своем красивом носике. Он не только не кричит, он даже никогда не повышает голос. Запомните, Мальвина, такие люди самые страшные. У таких людей — стальная сила воли. Он, — поверьте мне, — тихонько так — пхе, пхе, пхе — толкнет плечиком наш уютный, старенький, милый мир и разотрет его грязным сапожищем, а сделает все это улыбаясь... Между двумя затяжками из трубки».

Уже по одному этому отрывку понятно, почему пьеса, насколько нам известно, не знала постановок. Можно сказать, она была создана для того, чтобы осесть в архиве.

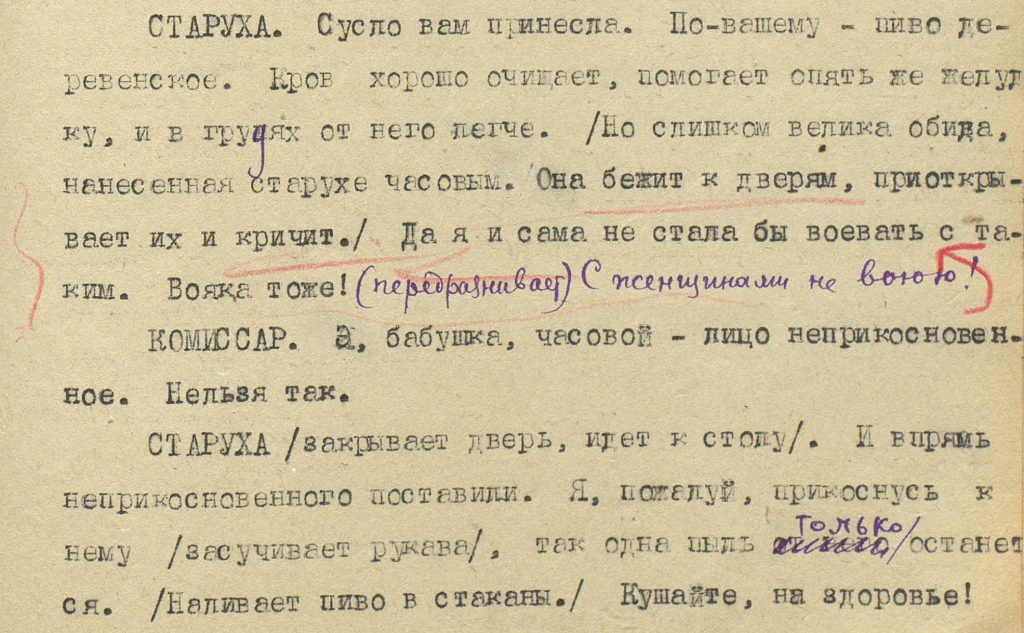

Тем более что и объективно «Касторную» не назовешь выдающимся драматургическим текстом — хотя именно это, в том числе, делает ее интересной. Пространные ремарки, напоминающие скорее прозу, чем четкие указания для постановщика и артистов, среди профессиональных драматургов считаются моветоном (интересно, что такие места в архивной машинописи кто-то строго поподчеркивал красным карандашом). К счастью, Ян Леопольдович, как уже было сказано, учился на биофаке, а потому не был испорчен правилами пьесосложения. Вот как он, например, ставит задачу актеру, который должен сыграть заснувшего на дежурстве телефониста:

Тем более что и объективно «Касторную» не назовешь выдающимся драматургическим текстом — хотя именно это, в том числе, делает ее интересной. Пространные ремарки, напоминающие скорее прозу, чем четкие указания для постановщика и артистов, среди профессиональных драматургов считаются моветоном (интересно, что такие места в архивной машинописи кто-то строго поподчеркивал красным карандашом). К счастью, Ян Леопольдович, как уже было сказано, учился на биофаке, а потому не был испорчен правилами пьесосложения. Вот как он, например, ставит задачу актеру, который должен сыграть заснувшего на дежурстве телефониста:

«Игра этого артиста до момента его пробуждения чрезвычайно трудная. Он должен показать зрителям, как спит очень утомленный человек, он должен показать сложнейшую гамму переживаний человека, который заснул на посту, но подсознание этого человека не спит. Он пробует, не просыпаясь, исполнять свои обязанности, но это не под силу ему. Во сне он борется со сном, и тщетно. Зритель все время должен обращать на него внимание: его пробуждение может изменить ход действия пьесы, резко изменить ее содержание».

Может, может — но не меняет; телефонист продолжает спать: нет на него тех декабристов, что разбудили Герцена. И возможно, в этом больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Интересным образом Ларри обходится со сценой решающей битвы. Понимая, что батальные сцены в духе фильмов Михаила Чиаурели физически не влезут в театр, он переносит весь экшн в штаб красноармейцев:

«Бой идет за сценой, но его напряжение, растущее с каждой минутой, чувствуется в работе штаба. Чем ближе развязка — тем меньше разговоров в штабе, тем гуще голоса телефонных звонков, тем быстрее появляются ординарцы. Вид у них мрачный. <...> Все чаще и чаще вбегают ординарцы, все яростнее и настойчивее гудят фонические телефоны, трещат звонки. Теперь в штабе никто уже не разговаривает. Только слышны отрывистые ответы по телефону: „Да! Да! Давай! Ладно“. Но все тревожнее и озабоченнее вбегающих то и дело ординарцев. Весь бой „разыгрывается“ на лицах начштаба, комиссара, Лызлова, начоперота, телефонистов, ординарцев».

Вся эта суета с беготней, постепенно усиливающейся тревожностью, озабоченностью на лицах (здесь, конечно, красные подчеркивания) и «густеющими» голосами в телефонах в случае постановки смотрелись бы, должно быть, комично. Что ж, Ян Ларри никогда не избегал в своих сочинениях юмора самого разного свойства.

Одна из сюжетных линий «Касторной» — типичная комедия положений. Солдат Гордиенко завел знакомство с усатым мужчиной, который обещал ему помочь с продвижением — из кашеваров в строй. Получив повышение, Гордиенко хочет отблагодарить нового друга, подарив тому кисет с табачком, но не может его разыскать: фамилию выяснить забыл. Наконец, вторая случайная встреча с усачом. Диалог:

«ГОРДИЕНКО: <...> Фамиль-то ты мне все-таки скажи! Знакомы будем. Как фамиль-то твоя? (расправляет кисет)

СТАЛИН: Сталин.

ГОРДИЕНКО (опешив): Побожись!»

Жутковатым черно-юморным гротеском отдает сцена, в которой Сталин, Буденный и безымянный штабной комиссар подсчитывают потери сторон, с аппетитом поедая мясные консервы:

Жутковатым черно-юморным гротеском отдает сцена, в которой Сталин, Буденный и безымянный штабной комиссар подсчитывают потери сторон, с аппетитом поедая мясные консервы:

«СТАЛИН (входит во вторую комнату): Как дела?

БУДЕННЫЙ: Присаживайтесь, товарищ Сталин! Ели сегодня?

КОМИССАР: Замечательные консервы!

СТАЛИН (идет к столу): Попробуем! (Он берет перочинный нож, ловит кончиком ножа куски мяса, кладет на хлеб, ест). А что у вас?

КОМИССАР: Рубанули гадов! Ох, и рубанули ж сегодня!

СТАЛИН: Какие у нас потери?

БУДЕННЫЙ: Убито двести с лишним. Ранено больше пятисот.

КОМИССАР: Но и наймитам дали жару! Будьте покойны! Одна только четвертая дивизия тысячи три порубила. В капусту. Три тысячи наверняка, если не больше. Чтоб я так жил!»

Прямо не военный совет, а поварская комната. Дискуссия о мясе с капустой.

С ситкомовским озорством написан телефонный разговор комиссара штаба с неким Васей. Первый получил от Сталина приказ не только «рубать в капусту», но и брать пленных, и теперь он совмещает показную исполнительность (Сталин сидит в соседней комнате и все слышит) с растерянностью: оказывается, брать в плен красные не умеют, что с ними делать — не знают, а поить их нужно почему-то какао.

«КОМИССАР ШТАБА: <...> Завтра же чтоб были пленные! Что-о? А уж это твое дело. Где хочешь — там и бери! Ну, тоже мне, начдив! Не знает, как берут пленных?! Что ты мне голову-то морочишь!

Сталин прислушивается, усмехается и снова склоняется над картой. Буденный крутит усы.

КОМИССАР: Что значит — сколько? Ясно, побольше надо взять. Что? Вот балда! (тише) Так то же Сталин приказал, понятно? И вообще, чтоб завтра были пленные и... не гуди и не пыхти! Клади трубку! Что? (улыбается) Так... Вот чудак! Ну, коне-ечно. Ты, Вась, не дури. Сегодня, знаешь, разговор есть к тебе. Забеги на минутку. Да ну? Что ты говоришь? Еще бы! А у меня консервы. Так буду ждать. А насчет пленных, это уж... Даже не думай! Брось! Ты, Вась, особенно должен дать больше всех... Мне? На кой они мне черт нужны! (тише) Ну, там офицера какого-нибудь... Не спорю...

Сталин кашляет в соседней комнате.

КОМИССАР: (громко) Да нет... Давай всех... Черт с ними... Может, и пригодится кто... (тише) На мыло! (громко) Ну все, Вася. Иду варить какао для пленных. Для твоих! Завтрашних. А сегодня — жду! Отцепляйся! Будь! (кладет трубку)»

Примерно в середине пьесы Лызлов решает отравить Сталина, подсыпав яд в графин с водой. Дальше — чистая клоунада. Сталин наливает воду в стакан и вроде бы готов уже выпить ее, но раздумывает, потом снова вроде бы готов и снова раздумывает. А Лызлов беззвучно мучается, словно персонаж немой кинокомедии.

«СТАЛИН: Так! (берет стакан в руки)

Лызлов вытягивается, как бы желая помочь Сталину выпить отравленную воду, но Сталин опускает стакан на стол, придвигает к себе карту. Та же игра продолжается в течение всей этой сцены».

В конце концов от ядовитой воды большевиков спасает народ — «рослая, атлетического сложения старуха» Силантьевна. Женщина выливает содержимое стакана и кувшина в окно, а затем наполняет их домашним пивом: «чего водой-то надуваться?»

Шутки шутками, но все же пьеса — о войне. Неподалеку от линии фронта влюбленные, Бенедиктов и Наташа, из последних сил цепляются за мирную жизнь, прогуливаясь под луной:

Шутки шутками, но все же пьеса — о войне. Неподалеку от линии фронта влюбленные, Бенедиктов и Наташа, из последних сил цепляются за мирную жизнь, прогуливаясь под луной:

«БЕНЕДИКТОВ: „Бывало, я летней порою / Выйду я в сад погулять...“

НАТАША: „Но уж, конечно, не скрою,

БЕНЕДИКТОВ: Буду я милого ждать...“

Песне аккомпанируют раскаты далекого батарейного грома.

НАТАША (прислушиваясь): Ночью опять обыски были.

БЕНЕДИКТОВ (махнув с досадой рукой, ударяет сильно по струнам)

НАТАША: И когда все это кончится? И чего не поделили только. Надоело.

БЕНЕДИКТОВ: Власти хотят. Мания величия. Им надо бы надеть всем смирительные рубашки, а они с ружьями бегают друг за другом. Удовольствие тоже (тренькает на гитаре). И, заметь, каждый теперь командовать хочет да повелевать. Другой и на человека не похож вовсе, а тоже ведь желает, чтоб ему все в ноги кланялись. А за что, про что — самому неизвестно. Не жизнь, а какой-то сплошной идиотизм (тренькает на гитаре)».

Обыски, маниакальность власть имущих: следует напомнить, что Ларри обращался к зрителям конца 1930-х — начала 1940-х годов. Точнее, пытался обратиться: «Касторную» тогдашняя публика так и не увидела. И не содрогнулась от следующей сцены, в которой Наташу хватают и, несмотря на сопротивление Бенедиктова, уводят с недвусмысленными намерениями пьяные вояки.

И не узнала, каким образом тот или иной режиссер разрешил бы заданные ему автором сценографические задачки. В самом начале, скажем: ветер, снег, мертвая лошадь. Пусть не по правилам, ну и что — ведь симпатично написано:

«Степь.

Холодный до синевы ноябрьский день.

Одинокое голое дерево на холме роняет голые листья.

Над степью свистит пронзительный ветер; он срывает редкую листву, несет ее над полями.

В застывшем от стужи воздухе лениво кружатся хлопья первого снега.

На переднем плане — дымится походная кухня. Оглобли валяются на земле. Конь пал. Круп его покрыт заботливо шинелью. <...>

ГОРДИЕНКО: (растерянно, к публике) Ну? Что делать будем?»

Что делать, что делать — много лет уже прошло. Однако, быть может, встреча публики с пьесой все еще осуществима?

Пожалуй, было бы здорово, если бы кто-нибудь из современных режиссеров устроил однажды — хотя бы в качестве эксперимента — публичную читку «Касторной». В рамках своеобразной экскурсии и по истории страны, и по прошлому театральной драматургии, и по потаенным уголкам литературного наследия любимого многими Яна Ларри.

К слову, «Касторная» — не единственный драматургический текст Яна Леопольдовича. Еще есть пьеса в одном действии «Братья» (1939), сценарий к фильму (на сегодняшний день недоступному для просмотра) «Человек за бортом» (1931) и неэкранизированный сценарий «Дорога отцов» (1957). Все невиданное, нечитанное, неизученное. В общем, есть над чем поработать — было бы желание.