Как читать Житие Стефана Пермского

Андрей Ранчин — о житии святого, обратившего языческую Пермь в христианство

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Житие Стефана Пермского было составлено книжником Епифанием Премудрым вскоре после смерти святого Стефана, последовавшей в 1396 году. Вероятнее всего, оно было написано в 1396–1398 годах или несколько позднее. Епифанию Премудрому принадлежит также Житие Сергия Радонежского, но исконная епифаниевская редакция этого произведения в полном объеме до нас не дошла (ее текст сохранился в позднейших переработках), в то время как Житие Стефана Пермского известно в своем первоначальном виде. Благодаря этому мы можем судить о своеобразии стиля Епифания Премудрого — одного из наиболее искусных и образованных древнерусских книжников.

Стефан, прозванный Храп (1330-е или 1340-е — 1396), был уроженцем Устюга Великого. Он решился отправиться с проповедью православной веры в леса Пермского края, населенные коми-зырянами. Зыряне в ту пору еще не ведали христианской веры, поклоняясь своим языческим богам, а сам Пермский край хотя и был знаком русским торговцам, но представлялся большинству людей затерянной землей, неведомой страною. Проповедь Стефана была смелым и опасным деянием. Чтобы даровать новокрещеному народу слово Божие, Стефан создал азбуку для пермского языка, до тех пор бесписьменного, и перевел на него богослужебные книги, а также, очевидно, извлечения из Библии, читаемые на церковных службах. Зимой 1383—1384 годов Стефан был посвящен в сан епископа новосозданной Пермской епархии. Богослужение на местном языке удерживалось в Пермском крае, по-видимому, на протяжении почти двух столетий, и только в течение XVI века местный язык был постепенно вытеснен церковнославянским, на котором происходило богослужение в остальных епархиях (в конце XV века Пермская епархия была объединена с Вологодской, а ближе к концу следующего столетия Вологда стала кафедральным городом епископии). Общерусское почитание Стефана как святого было установлено только в XVII веке, но местночтимым святым Пермской епархии он был с 1473 года.

Епифаний Премудрый (ум. до 1422), в конце XIV — первых десятилетиях XV века подвизавшийся в Троице-Сергиевом монастыре недалеко от Москвы, который основал святой Сергий Радонежский, в молодости был монахом ростовского монастыря Григория Богослова, или «Братского затвора». Здесь он познакомился со Стефаном, который избрал эту обитель из-за находившейся там богатейшей библиотеки со множеством греческих книг. «Братский затвор» был, по существу, не только монастырем, но и духовным учебным заведением.

Несмотря на личное знакомство Епифания Премудрого со Стефаном, житие относительно бедно сведениями о святом, описания событий его жизни немногочисленны. В качестве модели для жития Стефана Епифаний избрал несколько греческих и славянских агиографических сочинений. Но основным образцом для Епифания должны были послужить жития святых миссионеров Константина (в монашестве Кирилла) и Мефодия — создателей славянской азбуки. Ведь Стефан, как и они, совершил миссионерский подвиг, создав новую азбуку и обратив в христианскую веру языческий народ. Служение миссионера — это подражание деяниям апостолов, по смерти Христа проповедовавших новую веру народам, и Епифаний уподобляет Стефана сначала апостолам, а затем славянским просветителям. Противопоставление Стефана, который за малое время один создал пермскую азбуку, греческим мудрецам, всемером составившим греческий алфавит за многие годы, восходит к болгарскому «Сказанию о письменах» Черноризца Храбра (Х век). В «Сказании» грекам противопоставлялся создатель славянской азбуки Константин-Кирилл Философ.

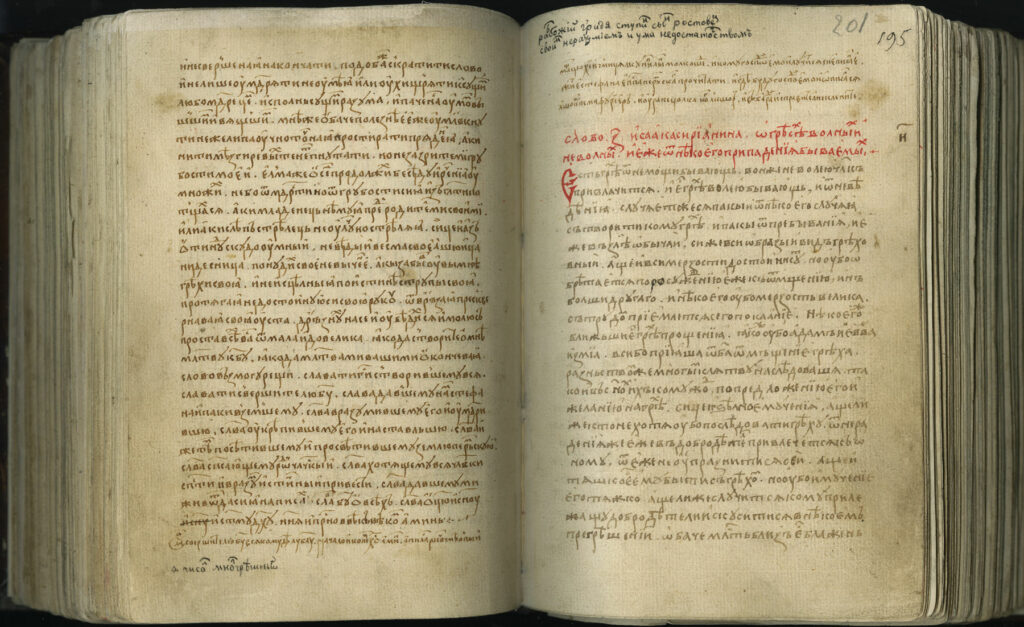

Житие преп. Стефана Пермского, составленное Епифанием Премудрым. Сборник. Нач. ХV в.

Житие преп. Стефана Пермского, составленное Епифанием Премудрым. Сборник. Нач. ХV в.

«Когда весь мир приобретем, тогда и в гроб вселимся»

Тема обращения языческого народа в христианскую веру восходит в житии к блестящему образцу древнерусского церковного красноречия XI века — к «Слову о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Из текста Илариона Епифаний заимствует сравнение святого-миссионера с апостолами, облеченное в торжественный ряд синтаксических параллелизмов (в «Слове о Законе и Благодати» с учениками Христа сравнивался креститель Русской земли святой Владимир): «Да как сможем тебя по достоинству восхвалить или как тебя прославим, ибо ты совершил дело, равное апостольскому? Славит Римская земля обоих апостолов, Петра и Павла, почитает и славит Малоазийская земля Иоанна Богослова, а Египетская — Марка евангелиста, Антиохийская — Луку евангелиста, Греческая — Андрея апостола, Русская земля — великого Владимира, крестившего ее, Москва же славит и почитает Петра митрополита как нового чудотворца, Ростовская же земля — Леонтия, епископа своего. Тебя же, о епископ Стефан, Пермская земля славит и почитает как апостола, как учителя, как вождя, как наставника, как руководителя, как проповедника. Ибо благодаря тебе мы от тьмы освободились, ибо благодаря тебе свет узнали. Потому и чтим тебя как работника виноградника Христова, ибо ты терние вырвал — идолослужение из земли Пермской; словно плугом, проповедью вспахал; словно семенем, учением книжным насеял в браздах сердечных, откуда взрастают колосья добродетели, которые, словно серпом веры, сыны пермские жнут радостными рукоятями, вяжа снопы душеполезные, и словно сушилом воздержания суша, и словно цепами терпения обмолачивая, и словно в житницах душевных храня пшеницу, так едят пищу нескудеющую, „да едят, как сказано, бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!“» (Епифаний цитирует библейскую ветхозаветную книгу Псалтирь, псалом 21, стих 27).

Епифаний заимствует из «Слова о Законе и Благодати» саму структуру восхваления миссионера. Торжественная похвала Илариона князю Владимиру также выражена посредством сравнения его с апостолами, о которых говорилось в ряде высказываний, построенных на приеме синтаксического параллелизма: «Хвалит же восхваляющим гласом Римская страна Петра и Павла, благодаря которым уверовала в Иисуса Христа, Сына Божия; Азия, Ефес и Патмос ― Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка. Все страны, грады и народы чтут и славят каждые своего учителя, которым научены православной вере. Восхвалим же и мы, — по силе нашей малыми похвалами, — свершившего великие и чудные деяния учителя и наставника нашего, великого князя земли нашей Владимира».

Обращение Епифания к тексту «Слова о Законе и Благодати» имеет глубокий историософский смысл. Иларион прославлял князя Владимира, крестившего языческую Русскую землю, уподобляя его апостолам; Епифаний возносит похвалу Стефану как продолжателю миссионерских деяний Владимира. Но теперь русский миссионер, выходец из давно уже христианской страны, обращает к Богу чужой языческий народ. Православная вера наполнила Русскую землю и изливается за ее пределы. Епифаний выстраивает ряд преемственности святых поборников христианской веры, миссионеров и лиц епископского сана: Владимир Креститель — Леонтий, епископ Ростовский, боровшийся с язычеством в своей епархии; митрополит Петр, перенесший престол Русской церкви в Москву; Стефан Пермский, обративший в христианскую веру Пермь. Таким образом, Стефан превозносится Епифанием и как миссионер, подобно Владимиру и Леонтию, и как епископ, подобно Леонтию и Петру, который миссионером не был. Составитель жития указывает на распространение православной веры в пространстве, о ее движении на Восток: от Киева к Ростову и Москве, а затем в Пермскую землю.

Развернутая в житии метафора возделывания земли как крещения Пермского края ведет читателя, в частности, тоже к «Слову о Законе и Благодати». Основной мотив проповеди Илариона — равное достоинство новокрещеной Русской страны и земель и народов, давно принявших христианство (подразумевается прежде всего Византия). Для объяснения этого мотива Иларион обращается к евангельской притче о работниках одиннадцатого часа (Евангелие от Матфея, глава 20). Хозяин (обозначающий в притче Господа) призвал работников на возделывание своего виноградника, при этом призванные в одиннадцатый час, незадолго до расплаты, получили ту же мзду, что и пришедшие возделывать виноградник ранее.

Епифаний, повествуя о начале проповеди Стефана в Пермской земле, также цитирует притчу о работниках одиннадцатого часа. По распространенным на Руси представлениям, конец света, Страшный Суд, ожидался около 7000 года «от сотворения мира», т. е. около 1492 года н. э. Когда Епифаний писал Житие Стефана, «двенадцатый час» представлялся еще более близким, чем в период Крещения Руси, и неслучайно книжник называет время Стефана и свое собственное «последними временами». «Слышал от некоего дидаскала (учителя. — А. Р.) слово изреченное, но не ведаю, истинно оно или нет, что сказал: „Когда весь мир приобретем, тогда и в гроб вселимся“. То есть весь мир уверует, и один за другим народы крестятся; в последние времена вся земля, и все страны, и все народы уверуют.

Так и ныне Пермская земля оставалась много лет некрещена, теперь же в последнее время крещена была милостию Божиею, и состраданием, и подвижничеством доброго епископа Стефана».

В житии панегирик, молитва и поучение абсолютно доминируют над повествованием, над описанием событий. Рождение святого, пострижение, уход в Пермскую землю, две попытки зырян-язычников предать Стефана смерти (очевидно, это обобщения многих реальных случаев), прение о вере с зырянским волхвом Памом и поражение Пама, воздвижение Стефаном храмов и разрушение кумирен, благочестивая кончина — таков весь событийный ряд жития.

Памятник открывается пространным вступлением, в котором агиограф пишет о своих неразумии и неучености, а также просит у Бога дара благодати для написания жития. Такое вступление и эта «формула скромности» традиционны для житий, но в произведении Епифания вступление необычайно разрослось, оно в несколько раз превосходит средний объем агиографических введений. В житии приводятся три молитвы и два поучения Стефана, сопровождающих почти все упоминаемые события его жизни. Завершается житие тремя необычайно пространными плачами (они занимают около четверти объема всего текста). Это «Плач пермских людей», «Плач Пермской церкви» (церковь в плаче персонифицирована), «Плач и похвала инока пишущего» (самого Епифания). Такое завершение совершенно необычно для агиографии: как правило, жития заканчиваются описанием посмертных чудес, удостоверяющих святость тех, о ком идет речь.

Тройной плач, завершающий житие, — это, очевидно, выражение христианского догмата о Святой Троице в самой форме текста. К каждому эпизоду из жизни Стефана Епифаний подбирает десятки речений из Священного Писания, особенно из Псалтири. Жизнь святого предстает воплощением, осуществлением записанного в Библии.

Погребение Стефана Пермского

Погребение Стефана Пермского

«Пойдем и разожжем огонь и войдем в него»

Текст жития построен вокруг нескольких ключевых понятий, варьируемых и меняющих свои значения. Одно из таких понятий — огонь.

Язычники-зыряне угрожают сжечь христианского проповедника: «...и был уже ими принесен огонь, и солома вокруг него обложена: восхотели они учинить сожжение раба Божия и этим огнем умыслили вогнать его без милости в смерть». Это огонь в его предметном значении. Чуть далее слово «огонь» употреблено в составе цитаты из Псалтири, вспоминаемой Стефаном перед лицом, как кажется, неумолимой смерти: «Все народы окружили, обступили меня, как пчелы соты, и перегорели, как огонь в терновнике; именем Господним им противился». Епифаний вольно цитирует 117 псалом, стихи 10–12 (в тексте псалма говорится не о разгорающемся, а об угасающем среди терния огне). Здесь огонь и горение сердец — метафоры, означающие ярость, злобу.

Позднее, когда Стефан предложит волхву Паму вместе войти в огонь и нырнуть в речную прорубь, а вынырнуть в проруби ниже по течению, огонь уже выступит в функции «оружия» святого, а не пермяков-язычников. Слово «огонь» и его синоним, «пламя», в речи Стефана, обращенной к Паму, выделены благодаря повторам тавтологического характера: «Пойдем и разожжем огонь и войдем в него, да и сквозь огонь пламенный пройдем, вместе посреди пламени горящего». Возможно, огонь, как и речная вода, ассоциируются с огнем и водой, о которых как об орудиях крещения говорит Иоанн Предтеча, упоминая, что он крестит водою, но что идущий за ним (Христос) будет крестить огнем (Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12).

Огонь, бывший прежде орудием злобы, которым грозили Стефану, превращается в орудие его торжества. Волхв, в противоположность святому, убоялся палящего пламени: «Не могу я идти, не осмеливаюсь прикоснуться к огню, остерегаюсь и опасаюсь приближаться, когда горит такое большое пламя, и, „будучи словно сухая трава“, не смею в него броситься, чтобы „как тает воск от лица огня, не растаял“ [псалом 67, стих 3], чтобы не был я опален, как воск и сухая трава, и внезапно не сгорел и не погиб от огня, „и больше меня не было“ [псалом 38, стих14]. „И какая будет польза в крови моей, если сойду в могилу?“ [Псалом 29, глава 10], колдовство мое „наследует другой“ [псалом 108, глава 8], и будет „двор мой пуст, и в селении моем не будет живущего“» [псалом 68, стих 26].

Если прежде враги-язычники грозили Стефану сожжением и даже готовили солому для костра, то теперь огонь грозит их предводителю, который, в отличие от Стефана, смертельно испуган и уподобляет сам себя ничтожной соломе — пище для жадного пламени.

В более раннем фрагменте жития цитатами из Библии (из Псалтири) думал Стефан, теперь на языке псалмов выражает свои смятение и страх Пам, хотя он, конечно, не был знаком со Священным Писанием. В житии, как и во всей древнерусской словесности, господствует один взгляд на мир, признаваемый истинным; это православное христианство. И отверженный язычник не может не говорить о своем поражении, признавая торжество противника-христианина, на языке веры и культуры своего врага.

Но возможна и дополнительная, частная мотивировка, объясняющая цитирование Библии Памом, мотивировка, найденная именно Епифанием. Пам как бы оказывается в ситуации, внешне сходной, но на самом деле зеркальной по отношению к положению, в котором пребывал Стефан, когда ему грозила смерть от огня. Стефан искал в Псалтири утешения и подкрепления души, а Пам, как «анти-Стефан», тоже обращается к псалмам, но находит в них лишь язык для выражения собственного отчаяния и позора.

Смысловой ряд, связанный с понятием «огонь», продолжается в тексте и далее. О Стефане сказано, что он «возгорелся лучами божественных слов, которыми осветил людей, прилежно научая, обращая до тех пор, пока Христос просветит живущее в них». В этих строках акцентированы значение «просвещение-свет» и благое духовное горение. Далее следует сравнение Стефана с углем («И снова, как угль, ревностию божественною возгоревшись»), придающее миссионерскому подвигу Стефана значение пророческого служения. Слово «угль» отсылает к 6-й главе Книги пророка Исаии, в которой дарование Исаие пророческого призвания символически обозначено поднесением к его устам угля, взятого ангелом с жертвенника. (Подражанием этой главе является стихотворение А. С. Пушкина «Пророк».)

Другое ключевое понятие и слово в житии — стрела. В отличие от огня особенной смысловой ролью понятие «стрела/стрелы» наделены лишь в одном пространном пассаже, но частотность, «густота» упоминаний о стрелах в нем удивительна. Зыряне нападают на Стефана, чтобы убить его, о них сказано словами из ветхозаветной Книги пророка Аввакума, но оказывается, что луки, упоминаемые в ее тексте, — это не метафора. Епифаний как бы «распечатывает», раскрывает метафору, превращая ее в предметный образ: «„напрягая, напрягли луки свои“ [перефразировка стиха 9 из 3-й главы библейской Книги пророка Аввакума; ср. также псалом 63, стих 4] и, сильно их на него натянув, — к тому же и стрелы в их луках были смертоносными — меткими стрелами своими застрелить его жаждали и так хотели наконец предать его смерти».

В дальнейшем на протяжении пяти небольших фрагментов слова «стрела/стрелы», «стрелять» и ассоциативно близкие «лук» и «тул» (колчан) встречаются 24 раза. Сначала они наделены оттенком значения «смертоносное оружие врагов», а затем приобретают новое, контрастное по отношению к первоначальному — оружие праведника и Господа: «оружье Свое на вас начистит до блеска и наострит; лук Свой натянул и приготовил, и в нем приготовил сосуды смерти, стрелы Своя горящими сделал».

Так под пером Епифания одно слово «стрела» словно разделяется на два авторских антонима, образующих антитезу: стрелы грешников, грозящие праведнику, — стрелы Бога, защищающего праведника.

Два контрастных значения приобретает в житии образ древа — метафора человека. В начале текста с «древом плодовитым» (образ из Псалтири, глава 1, стихи 2-3), сравнивается святой Стефан; в конце же неплодной смоковницей (образ из Библии, ср.: Евангелие от Матфея, глава 21, стих 19; глава 3, стих 10; Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 2) именует себя сам Епифаний. Так текст жития искусно замыкается в изящное композиционное кольцо: древу плодовитому — праведнику Стефану — противопоставлен грешный создатель жития, древо неплодное.

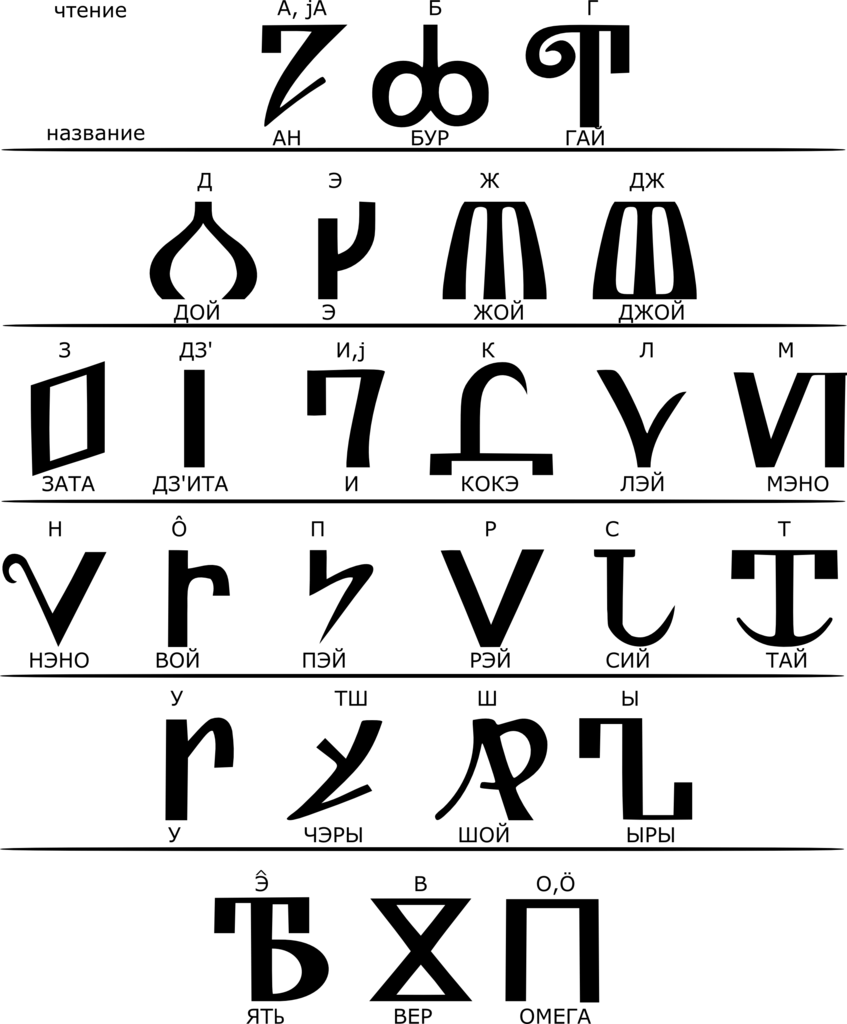

Зырянский алфавит, созданный Стефаном Пермским

Зырянский алфавит, созданный Стефаном Пермским

«Путы дьявольские и прельщение идольское»

Текст жития может быть уподоблен паутине со сложнейшим рисунком волокон. Особенно уместно это сравнение в отношении отдельных фрагментов или даже отдельных предложений. К сравнению своего текста с паутиной прибегает и сам агиограф: «Подобает же окончить слово и более не мудрствовать или украшать, не умея, для исполненных любомудрия, разума и высших и больших нас умом. Мне же, однако, полезнее умолкнуть, чем расстилать паутинную пряжу, словно нити паучьих сетей плести».

Это сравнение полюбилось исследователям жития как образная и точная характеристика Епифаниева стиля. Нельзя, однако, забывать, что в цитируемых строках книжник представляет «прядение» текста наподобие тканья паутины занятием скорее опасным или бессмысленным, чем благим. «Паучья» работа над словом трактуется Епифанием как крайний предел искусного пряденья, как избыточность стиля и ненужное «многоглаголание». Это соблазн, которого книжник желает избежать.

Другое образное, метафорическое обозначение собственного словесного труда Епифанием — «плетение словес». Это выражение и близкие ему встречаются во вступлении и в финальной части — в плаче и похвале агиографа, образуя композиционную рамку текста. Во вступлении Епифаний пишет так: «Не бывал я в Афинах в юности и не учился у их философов ни плетению риторскому, ни витийским словам, ни Платоновых, ни Аристотелевых рассуждений не познал, ни философии, ни риторике не обучился, а попросту весь совершенно исполнился смятения. Однако надеюсь на всемилостивого и всемогущего Бога, „для которого все возможно“ [Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26], который обильно дает нам милость своею благодатью, и молюсь ему, прося у него прежде всего нужные слова, „чтобы дал мне нужное слово для раскрытия уст моих“» (ср. Книга пророка Исаии, глава 50, стих 4).

Правда, в конце жития выражение «плетение словес» лишено однозначно отрицательного значения, и Епифаний посредством этого сочетания слов обозначает свой собственный стиль: «Да как же я, многогрешный и неразумный, следуя похвальным словам тебе, плетя слово и плодя слово, и думая словом почтить, и похвалу из слов собирая и получая, и приплетая, вновь говоря, — как еще тебя нареку?». Впрочем, в этом фрагменте «плетение словес» не наделено безусловно положительным значением: это всего лишь способ работы книжника, обращающегося, как можно понять, из-за греховности и «малоразумия», к словам из чужих произведений — за недостатком слов собственных. Слово «плетение», как было замечено учеными, встречается в богослужебных текстах, известных каждому прихожанину: в каноне на утрене четверга третьей недели Великого поста (ирмос 9), в Акафисте Богородице («плетение Афинейско»), а также в византийских житиях. Его оценочный смысл здесь однозначно негативный: искусное, но малосодержательное и полнящее риторов гордыней, оно противопоставлено высшей, божественной мудрости, исполненной простоты.

Скорее всего, в Житии Стефана Пермского выражение «плетение словес» лишено как отрицательного, так и положительного оценочного значения. Епифаний, в отличие от большинства древнерусских книжников, отрицавших благотворность риторики и грамматики, унаследованных от Античности, по-видимому, относится к этим дисциплинам уважительно; признает он значение не только богословия, но и собственно философии («внешней философии»). Вот как книжник восхваляет мудрость и образованность Стефана: «дивный сей муж, чудесный дидаскал, исполненный мудрости и разума, который смолоду изучил всю мирскую философию, книжную мудрость и искусство грамматики, впоследствии же за доброе исповедание и чудесное наставление его, за его выдающееся учение дан был ему дар благодатный и слово разума и мудрости. Как Спаситель сказал в святом Евангелии: „Потому всякий книжник, наученный царствию небесному, подобен домовитому человеку, который выбирает из своих сокровищ старое и новое“. Так и Стефан из старых и новых книг — из Ветхого и Нового Завета — подбирал слова, поучая, вразумляя, наставляя, обращая, заботясь о людях заблудших, желая их освободить от пут дьявольских и прельщения идольского» (ср. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52).

Признание агиографа во вступлении, что ему неведомо «плетение риторско», — не выражение его литературно-богословской позиции, но всего лишь вариант традиционной в житиях «формулы самоуничижения». Книжник признает свое невежество, неискусность, и смиренно молит Бога, чтобы получить книжный дар сверхъестественным образом.

Каково значение выражения «плетение словес» как характеристики Епифаниева стиля, принятой исследователями? Это соединение, отбор слов как на основе одних и тех же корней и звукового сходства (повторов гласных звуков — ассонансов и согласных — аллитераций), рифмоиды, именуемые в античной риторике гомеотелевтами (от собственно рифм они отличаются нерегулярностью), чередование (плетенка) рядов однородных членов-синонимов, использование анафор (единоначатий), синтаксических параллелизмов (одинаково построенных соседних предложений).

Как правило, Епифаний сочетает в пределах одного фрагмента приемы на звуковом, на синтаксическом, а иногда и на смысловом уровнях. Пример такого рода — обличение Стефаном зырянских идолов. Оно включает шесть синонимических цепочек (обозначены в цитате разными выделениями — подчеркиванием, полужирным шрифтом, курсивом, сочетанием курсива с подчеркиванием, сочетанием подчеркивания с полужирным шрифтом, сочетанием курсива с полужирным шрифтом). Слова в этом фрагменте также скрепляются звуковыми повторами. Гомеотелевты, а также ассонансы и аллитерации выделены прописными буквами; буквы или сочетания букв, обозначающие звуки и звукосочетания, повторяющиеся в этом фрагменте, отделены от других букв/звуков посредством коротких черточек. Фрагмент приводится не в переводе, а в оригинале: при переводе некоторые звуковые приемы утрачиваются. Звуки, обозначенные буквами Ѣ и Е, не были в книжном произношении во времена Епифания вполне тождественны, но этим различием здесь можно пренебречь. Стефан обличает идолов: «В Того вѣровати подобает паче, и Того чтИТИ добро есть, и Тому служИТИ лучши есть, нежели БѢC-ОМ па-Г-У-Б-НЫМ, идол-ОМ БЕЗ-душ-НЫМ, ваши-М БО-Г-ОМ, к-У-мир-ОМ ГЛ-У-хи-М, БО-Л-ван-ОМ БЕЗ-ГЛ-ас-НЫМ, ИС-тука-На-М, БЕЗ-с-Л-овес-НЫМ, ИЗ-д-О-Л-Б-е-НЫМ, ИЗ-вая-НЫМ, всякого С-рама и С-туда ИС-полне-НЫМ, и ВС-якиа С-кверны дhла-ТЕЛЕМ, и ВС-якого зла об-Р-hта-ТЕЛЕМ, и ВС-якого г-Рhха тво-Р-и-ТЕЛЕМ».

У стиля «плетения словес» есть свои особенности и в поэтике цитации. Итальянскому исследователю Р. Пиккио принадлежит очень точное и емкое выражение «плетение цитат». Английская славистка Ф. Вигзел обнаружила в житии 340 цитат, из них 158 — из Псалтири. И это далеко не полный перечень. Причем Епифаний варьирует цитаты, меняет грамматические формы исходного текста, приспосабливая их к своему собственному контексту. Конечно, цитирование Священного Писания и создание своего произведения на основе библейских мотивов — цитат, и строительство собственного текста из «чужих слов» свойственны всей средневековой словесности, в частности и древнерусской. Но и на этом фоне «пиршество цитат» в житии выглядит «преизбыточествующим». Епифаний словно бы дает описание собственной поэтики цитации в словах, превозносящих мудрость Стефана, которые уже приводились выше.