Как читать «Фарсалию» — один из самых жутких эпосов в истории литературы

О Лукане и его поэме, написанной во времена Нерона

Из риторической школы

Дошедшая до нас часть «Сатирикона» Петрония начинается рассуждением главного героя, Энколпия, об ораторском искусстве. Он пародирует школьное сочинение на заданную тему: «А чем отличаются фурии, которые будоражат декламаторов? — те восклицают: „Я получил эти раны за нашу общую свободу; я издержал этот глаз ради вас; дайте мне проводника, кто привел бы меня к моим детям, — подрезанные поджилки не в силах нести тело”... И потому-то я думаю, что подростки выходят из школы такими болванами, что они — ни зрением, ни слухом — не сталкиваются с тем, чем нас окружает жизнь, а только с пиратами, стоящими в цепях на берегу, с тиранами, которые пишут приказы детям рубить головы своим отцам... Кто воспитывается среди всего этого, так же мало может иметь хороший вкус, как хорошо пахнуть — тот, кто живет на кухне». Это очень точно описывает ту школу, из которой вышел Лукан, и ту интеллектуальную пищу, которой питались он и его сверстники. Недаром величайший учитель красноречия Квинтилиан потом скажет: «Лукану следует подражать скорее ораторам, чем поэтам». Сейчас мало кому пришло бы в голову писать художественные произведения, опираясь на опыт школьных сочинений; но тогда было иначе. И прививался ученикам вкус не только к напыщенному, но и к ужасному. Я, когда читал Лукана, не раз говорил себе, что латынь может выдержать многое: на русском языке это была бы чернуха, которую я с негодованием выбросил бы в помойку. И Лукан, конечно, сам виноват, что его многие не любили во все времена; любивший его М. М. Херасков написал следующее: «„Фарзалию” многие нарицают газетами, пышным слогом воспетыми; но сии газеты преисполнены высокими мыслями, одушевленными картинами, поразительными описаниями и сильными выражениями». Здесь — чтобы уже не возвращаться к этому вопросу — отметим, что наиболее надежно засвидетельствованное название поэмы в рукописной традиции — «О гражданской войне»; «Фарсалией» же ее называет сам автор, предсказывая ей бессмертие в рассказе о посещении Трои.

Лукан, как и его дядя Сенека, — словесный бодибилдер. Позволю себе признание в непоследовательности: испытывая неприязнь к бодибилдерству тела, я гораздо более благосклонно отношусь к бодибилдерству слова. Дядя в прозе, племянник в стихах пишут рублеными фразами, насыщая и перенасыщая их афористичностью. Для Лукана является уже общим местом, что его эпос проникнут стоической философией; но не нами было замечено, что сильные философские (добавим от себя — и художественные) средства требовались как противоядие от слишком реальных угроз той бурной эпохи.

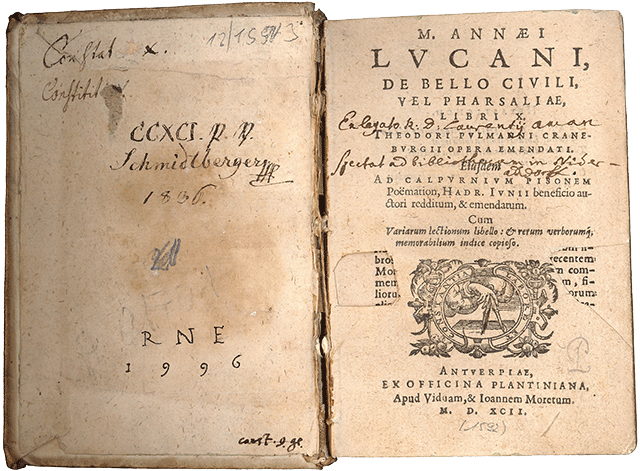

Французское издание 1592 года

Французское издание 1592 года

Слишком короткая жизнь

Лукан прожил мало. Он родился 3 ноября 39 года в Кордубе (нынешняя Кордова); его отец М. Анней Мела был родным братом воспитателя Нерона и фактического премьер-министра Римской Империи Сенеки. Близость к императору, а затем ссора влекут запрет на публикацию и чтения его поэтических произведений. Лукан был потрясен и затаил злобу. Затем он принимает участие в заговоре Пизона; провал влечет за собой предписанное самоубийство 30 апреля 65 года. Есть крупные поэты, прожившие меньше (напр., великий голландец Жак Перк или наш Веневитинов); но даже Лермонтов жил дольше.

До нас дошло два его жизнеописания. Одно принадлежит Светонию; другое носит имя некоего Вакки. Первое (в отличие от второго) крайне неблагожелательно. Светоний сообщает, что при допросах Лукан оговорил собственную мать, надеясь таким образом добиться снисхождения императора-матереубийцы. Трудно понять, зачем он понадобился заговорщикам, — люди с подобным темпераментом для такого дела не годятся. И кроме того — сам Лукан писал в VIII книге «Фарсалии», вложив эти слова в уста Помпея: «Настоящая верность требует зрелых лет». (Здесь и далее мы цитируем эпос в прозаическом переводе, жертвуя энергией точности.) Так или иначе, он обеспечил бессмертие одному полустишию Нерона; издав на публике громкий звук животом, он процитировал императора: sub terris tonuisse putes, «ты мог бы подумать, что под землей раздался гром». Полустишие, кстати, весьма неплохое.

Анти-Вергилий

Обратимся к эпосу. Лукан имеет репутацию анти-Вергилия, и в определенном смысле она заслужена. Уменьшение роли мифологического элемента в пользу исторического («газеты, пышным слогом...» и т. д. не новость для римской традиции, скорее наоборот, это Вергилий — мифологический отступник. Боги играют у Лукана меньшую роль, и здесь нам трудно судить, насколько это по-римски — критически важные эпосы Невия и Энния дошли до нас в ничтожных фрагментах. Но в одном отношении спор именно с Вергилием очевиден. В VI книге «Энеиды» — структурной основе эпоса — Эней спускается в подземный мир, чтобы получить там пророчество о будущем величии Римской державы. В VI книге «Фарсалии» дано другое пророчество: в Фессалии, стране ведьм и волшебства, колдунья Эрихто оживляет мертвого римского воина, чтобы удовлетворить любопытство сына Помпея и дать пророчество об исходе завтрашней битвы. Это одни из самых жутких страниц в мировой поэзии. И это ответ Вергилию — и одновременно то место, где лопается какой-то нарыв, где мрак сгущается до предела и начинает уступать место потаенному, пробивающемуся из глубины свету. Светом исполняются маны Помпея в начале IX книги, он видит, под какой ночью лежит наш земной день, и смеется над теми, кто надругался над его телом. (Душа-свет оказала впоследствии влияние на Данте.) Поэма не окончена и брошена посреди X книги; если принять эту структурную параллель, то у анти-Вергилия должно было быть 12 книг, как и у Вергилия. То место, на котором прерывается действие, — Цезарь, выслушавший только что длинный рассказ об истоках Нила, застигнут врасплох египтянами (Лукана интересуют и естественные науки) — и, озираясь, он видит Сцеву, совершившего бессмертный подвиг на полях Эпидамна.

«Колдунья Эрихто». Джон Гамильтон Мортимер, XVIII в.

«Колдунья Эрихто». Джон Гамильтон Мортимер, XVIII в.

Но вернемся к началу. Оно еще писалось в счастливое время; Нерон — бог-покровитель, источник вдохновения, ему еще предстоит посмертное обожествление, но для Лукана оно произошло уже при жизни. Лукан просит императора, чтобы тот выбрал себе для размещения середину неба: если он усядется слишком близко к северному или южному полюсу, то небесная ось почувствует бремя. И пока еще симпатии автора не безусловно на стороне побежденных: «Цезарь уже не в состоянии вынести никого выше себя, а Помпей — равного себе. Кто с большим правом надел доспех? Знать это недозволительно, ибо на стороне каждого из них выступают великие судьи: дело победителя угодно богам, а дело побежденных — Катону» (последние слова отрывка, по-видимому, самый знаменитый лукановский афоризм). Этот фрагмент дает представление об афористической насыщенности текста и о бодибилдерстве слова. Но равновесие не выдерживается практически с самого начала, с помпеянских симпатий автора сбрасывается покров. Цезарь — тиран, который с радостью пролагает себе путь к власти через резню и разрушение. Прославление республиканской партии, впрочем, не является еще свидетельством оппозиционности: основоположник династии Август хотел слыть восстановителем республики, а не ее разрушителем. А в предисловии Лукан добавил, что все ужасы гражданской войны, если они завершились приходом к власти Нерона, тем самым оправданы.

Через резню и разрушение

Возьмем еще один фрагмент из первой книги. Перешедший через Рубикон Цезарь вступает в Аримин (ныне Римини). На собрании воинов заслуженный центурион говорит Цезарю: «Клянусь твоим триумфом над каким бы то ни было врагом: если бы ты приказал мне загнать свой меч в грудь брата, или в горло отца, или во внутренности беременной жены — я неохотною рукою сделаю это; если ограбить богов и подложить в храмы огонь — богов охватит пламя военной чеканки; если расположить лагерь над волнами этрусского Тибра — я приду дерзким землемером на гесперийские поля. Если пожелаешь рассыпать по ровной земле любые стены — рассеет камни таран, который будут толкать мышцы этой руки, хотя бы тем городом, который ты прикажешь разрушить до основания, был Рим». Здесь много мутящих душу подробностей. Читатель наверняка обратил внимание на сходство этой речи с началом дошедшего до нас Петрония; но вопрос, есть ли непосредственная связь между этими отрывками, в общем-то, второстепенный: риторическая школа связывает их прочнее.

Один из самых ярких эпизодов эпоса — переход республиканской армии через африканскую пустыню. Здесь герой — Катон. Он увещевает малодушных и смиряет мятежных солдат, готовых оставить борьбу. Он обращается к армии с такой речью: «Да будут мне спутниками те, кого поведут сами опасности, кто будет думать, что на моих глазах вытерпеть самое страшное — это прекрасно и по-римски. А тот воин, которому нужен поручитель в спасении и который пленяется сладостью жизни, пусть идет под власть хозяина лучшей дорогой». Отказ от воды, принесенной воином в шлеме, отказ получить прорицание от оракула Аммона... Войско преследуют змеи (их много видов, и поэт с мутящими душу подробностями описывает действие яда каждой из них). Вот пример: «Насидия, пахаря с марсийского поля, укусил жгучий престер. Огненный жар опалил ему лицо, опухоль растянула кожу, исказив черты и нарушив форму; он раздался всем телом, и по членам, выступая за человеческую меру, от могучего и вездесущего яда изливается гной; воин совершенно скрылся, утонул в груде тела, и панцирь не может сдержать растянутую грудь». Солдаты в недоумении спрашивают полководца: «Так что же, за Цезаря войну будут вести керасты?» — но войско обретает спасение от местных жителей. Как метко замечает Михаэль фон Альбрехт, «Катон — полноценный заменитель стушевавшихся богов». Переход через пустыню воспроизведут Торквато Тассо в «Освобожденном Иерусалиме» и Херасков в «Россиаде».

Можно долго спорить, является ли эпос Лукана героическим или философским, воплощающим в фигуре Катона стоические добродетели. Такой спор может быть основан на недоразумении: героический эпос — только жанровая форма, и если философское содержание эпикуреизма овладело формой дидактического эпоса, то отчего б его главному врагу — стоицизму — не овладеть формой эпоса героического? И разве идеи, которые пробуждает поэма в уме читателя, противоречат образам, воздействующим на его душу?

Поэт и его читатели

Бюст Лукана

Бюст Лукана

Данте в лимбе встречается с Луканом — тот относится к числу величайших языческих поэтов, хотя и занимает среди этих первых последнее место. Крупнейший критик классицизма, Ж. -Ф. Лагарп, пишет: «...это не эпическая поэма, а история в стихах; но обладая талантом, склонным к возвышенному, автор рассеял по своему произведению места сильные и великолепные, которые спасли его поэму от забвения». Впрочем, как он пишет, и лучшие латинисты с трудом могут прочесть хотя бы одну книгу за раз. Как мы видим, те, кто относится к Лукану хорошо, ценят у него не общую структуру, а отдельные красоты. У этого явления есть естественные причины: рубленый афористический стиль, прямо направленный на создание красот; исторический сюжет, да еще из недавней истории (Тассо впоследствии будет считать наилучшей «среднюю» дистанцию, которая уравновешивает читательские ожидания от известного сюжета и авторское воображение, а у Лукана временная дистанция — чуть больше века, и для фантазии в сюжете места почти не остается), и то, что поэма не закончена (возможно, мы прониклись бы в противном случае бóльшим уважением к ее структуре). Конечно, поэма проигрывает (и очень много проигрывает) в переводах; но, если есть желание ее прочесть, наверно, английский прозаический перевод (напр., в этом издании с позднейшими перепечатками) даст более адекватное впечатление, чем русский гекзаметрический.