«Из-за чтения книг меня исключили из школы»

Читательская биография музыканта Сергея Летова

«Данте приходилось читать тайно, ночью с фонариком»

Читать я научился примерно в четыре года, но изначально чтение носило пассивный характер. Чтению меня учила бабушка, и я довольно быстро освоился с буквами, но какое-то время меня интересовали только вывески. Читать книги я начал в больнице, существенную часть года проводил в стационаре. Я был сильно облучен в Семипалатинске, поэтому иммунитет у меня был слабый. В 1959 году родители переехали в Омск, там был другой климат, и я стал часто болеть. Лежа в больнице, я научился читать книги — кажется, это случилось около шести лет. Первая прочитанная мною книжка — об ослике из цирка, которого убили фашисты. Его было очень жалко. Повествование велось чуть ли не от лица этого ослика. К сожалению, ее названия я не помню. Другая книга, которую частично читали мне, а частично я пробовал читать сам, называлась «Планета бурь» — о космонавтах на Венере. Детские книги я помню неотчетливо. Они были в основном китайскими, на русском языке, но напечатанные в КНР, — преимущественно китайские сказки. В Семипалатинске было много всего китайского: полотенца, всякая утварь, а у нас дома были очень хорошие деревянные коробки из-под яблок, на которых было написано «БОИТСЯСЫРОЗМИ». В этих коробках мы с братом держали игрушки. Потом стал почитывать десятитомную детскую энциклопедию «Хочу все знать!». В возрасте пяти-шести лет я стал увлекаться фантастикой. Родители подписались на двадцатипятитомник «Библиотека научной фантастики», это произошло где-то году в 1964-м. Как сейчас помню эти серебристые и розовые томики.

Самой сильной формой воздействия на меня у родителей, если я в чем-то проштрафился, был запрет читать. Постепенно я стал воевать с ними по поводу каких-то запрещенных книг: это тебе еще рано и т. д. Почему-то не разрешали читать «Божественную комедию». Видимо, отец открыл том и увидел иллюстрации с обнаженными женщинами (работы Гюстава Доре) и решил, что подростку это брать в руки не стоит. Данте приходилось читать тайно, ночью с фонариком. Отец окончил педагогический вуз, но так как он был военнослужащим, то не успевал перечитывать все книги по программе. Я помню, что за него читала бабушка и потом пересказывала ему содержание перед экзаменами. Бабушка была из купеческой семьи, знала, помимо «тюркского» (казахского), немецкий, французский и, вероятно, английский. В детстве у нее была бонна-англичанка, приучившая ее пить чай с молоком. Книг было много, отец очень много покупал: двести томов «Библиотеки всемирной литературы», разные собрания сочинений. После переезда из барака в новую трехкомнатную квартиру она очень быстро превратились в филиал библиотеки. Я давал почитать книги другим детям, но книги иногда не возвращались. Родители меня ругали за то, что я разбазариваю библиотеку.

Я жил в рабочем поселке, окружающие дети особо книг не читали. Как-то на районной олимпиаде я познакомился с мальчиком из соседней школы. Его сестра Минна преподавала в педагогическом. До конца школы Саша Штерн оказывал на меня большое влияние. От него я узнал о поэтах Серебряного века, узнал, что книги этих авторов можно читать, записавшись в читальный зал омской областной библиотеки им. Пушкина. Я брал там Белого, Мандельштама, Цветаеву и переписывал в тетрадку то, что мне нравилось. Больше всего на меня произвел впечатление Андрей Белый, именно как поэт. Что-то я помню до сих пор.

«Я часто пропускал занятия и много читал»

После 8 класса я уехал в физико-математическую школу-интернат в Новосибирск, опять же по наводке Штерна, которого туда не взяли по пятому пункту. Я стал читать в школьной библиотеке много и запойно: древнекитайскую литературу, например. Но там было не все, что меня интересовало. Тогда я записался в читальный зал библиотеки Сибирского Отделения Академии Наук. Я отправлялся туда и до закрытия читал Сартра и Камю, которых не было в библиотеке физматшколы. Там было много другого. Вообще чтение книг — одно из моих основных занятий в школе. В школьной библиотеке книги выдавали, и я часто пропускал занятия и много читал, в основном зарубежную литературу. Из русской меня тогда интересовал Достоевский. В физико-математической школе царили мистические настроения. Было, например, несколько мальчиков, влюбленных в одну девочку, в школе ведь была большая диспропорция: на 600 мальчиков всего 50 девочек. И вот в одну молчаливую девочку, которая все время улыбалась и ничего не говорила, мы влюблялись по очереди. У одного из одноклассников была даже попытка самоубийства, а перед этим он взял у меня «Идиота» — вскрыл вены и читал Достоевского, истекая кровью.

Из-за чтения книг меня исключили из школы. Чтобы немного выправить перекос в излишне физико-математическом мировоззрении, школьное руководство решило создать Клуб любителей искусств. Руководил им Николай Филиппович Луканев — инвалид Великой Отечественной войны, танкист, потерявший на фронте руку. После войны он устроился преподавать немецкий язык в одну из новосибирских школ, где также работала учителем сосланная в этот город сестра Михаила Булгакова. Они подружились. В результате он прочитал в рукописях всего Булгакова. Вообще Николай Филиппович (НикФил, как мы его звали) оказал на меня огромное влияние. Он привил мне любовь к Густаву Малеру. Представьте: человек, горевший в танке, потерявший руку, — преподаватель немецкого и любитель Малера! Он часто рассуждал о взаимосвязи Шостаковича и Малера, например, и вообще был человеком очень высокой культуры. И вот мы вместе с ним организовали публичное чтение журнального варианта «Мастера и Маргариты». Все закончилось приездом КГБ: как это, в советской школе про Иисуса Христа! Мне объявили строгий выговор с последним предупреждением. Вскоре выяснилось, что я переписываю зарубежные пластинки на магнитофон, и после этого меня исключили — «за распространение буржуазной музыки». Я ненадолго вернулся в Омск и потом отправился в Москву. Но именно чтение «Мастера» стало первым сигналом для начальства.

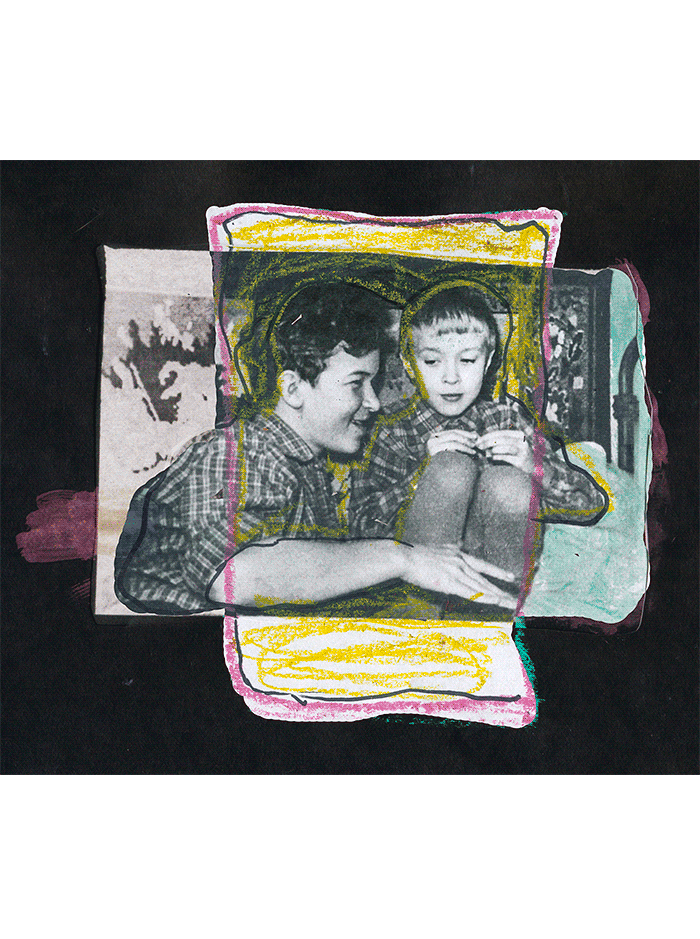

Сергей и Егор Летовы на фоне прикроватного коврика с басней Ивана Крылова «Квартет». Омск, начало 1970-х

Оригинал изображения: vk.com/letovjazz

«Я не участвовал в студенческой жизни»

Если бы я поступил в МГУ, моя жизнь сложилась бы иначе, наверное. Помню, что на вступительных экзаменах я писал сочинение по современной литературе США, ФРГ, Франции, Англии и Японии и получил четверку. По химии и физике были «отлично», но в сумме получился полупроходной балл, и в МГУ я по конкурсу для иногородних не прошел. Я пошел учиться в Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова. Там было скучно, но зато была потрясающая библиотека. Институт основал Д. И. Менделеев в 1900 году (Второй Московский университет). Библиотека там была поразительная: с дореволюционными изданиями, книгами издательства Academia с зачеркнутыми фамилиями, Марсель Пруст 1923 года издания. Я не участвовал в студенческой жизни, вместо этого много читал. После спецшколы с московскими сверстниками мне трудно было общаться, у меня были друзья из Магадана и из Нукуса. Мы дружили втроем: читали, обсуждали прочитанное, ходили на выставки, в музеи. Когда я учился на втором курсе, в МГУ поступил мой приятель по физико-математической школе. Благодаря ему я получил доступ к библиотеке МГУ, а она была еще более сильной. Друг (впоследствии доктор психологии) брал по моей просьбе книги. Я стал читать немецких романтиков: Тик, Новалис, Гофман, Шамиссо, Эйхендорф... Школьником я слушал музыку барокко или музыку ХХ века, а вот композиторов после Бетховена не воспринимал. Я понял: чтобы воспринимать романтическую музыку, нужно читать Гете, Шиллера и романтиков. После этого я стал и музыку романтическую слушать.

Во время учебы в институте я жил у своей тети, на улице с романтическим названием Свободный проспект. Оказалось, что в районной библиотеке очень мало зарубежных книг, потому что все интересное было украдено. Зато было много замечательных русских книг — писателей второго ряда XIX века. Где-то до третьего курса института я много читал. В то время Белый по-прежнему оставался моим любимым поэтом, его прозу я открыл позже, а вот Лесков, которого я узнал тогда, — мой любимейший писатель на протяжении всей жизни. Люблю у него практически все, включая антиреволюционные произведения. Больше всего у Лескова мне нравится его язык с большим количеством диалектных вкраплений. Сейчас у меня нет собрания сочинений Лескова, к сожалению. Также люблю Гончарова. «Обрыв» — одно из моих любимейших произведений. Возможно, уже тогда что-то перекликалось с моими нынешними воззрениями.

В самом конце института я стал читать на иностранных языках, и сейчас я читаю по-английски примерно столько же, сколько и по-русски. Я пробовал читать по-итальянски, на древнегреческом, но это было давно. Сейчас уже нет такой усидчивости — читать на мертвом языке со словарем.

«Я перешел на чтение электронных книг, и мне открылся новый мир»

Дальше начались приключения с женщинами, которые от книг отвлекали и вообще были им недружественны. Книги занимают много места и накапливают пыль, поэтому мне намекали, что следует от них избавляться. Первая жена, когда мы расстались, умудрилась увезти приличное количество книг в Севастополь. Уже после развода я приехал навестить своего ребенка и узнал, что она помещена в психиатрическую лечебницу агентами КГБ. У жены нашли самиздат, который я считал потерянным при переездах с одной съемной московской квартиры на другую. Меня привезли в управление КГБ и показали стопку книг, в сущности, совершенно невинных: Рам Дасс «Зерно на мельницу», «Путь дзен» и все в том же духе. Я сказал им: «Вы что, ничего не знаете о Перестройке?» Подкрепил это тем, что у меня в паспорте была форма допуска к работе с секретными документами, в то время я работал в Институте авиационных материалов. В общем, кгбисты струхнули и попросили написать расписку в том, что это мои книги, а бывшую жену «взять на поруки». Вот к чему приводит воровство книг. Она считала, что у меня книг и так много, а в Севастополе их ни у кого нет, поэтому что-то можно взять.

Несколько лет назад моя вторая бывшая жена выставила всю мою библиотеку на лестничную площадку. Что-то успели подростки растащить, а остальное я перевозил тремя грузовыми мерседесами к своему товарищу в его загородный дом. Это библиотека, собранная до третьей женитьбы. Моя нынешняя жена читает книги в основном в электронном виде, у нее и самой приличное собрание, но именно она была инициатором того, чтобы отправить бумажные книги в муниципальную библиотеку. Недавно примерно треть моих книг перекочевала в библиотеку имени Анны Ахматовой в Крылатском. Под влиянием супруги я перешел на чтение электронных книг, и мне действительно открылся новый мир, потому что можно найти те книги, которые невозможно достать в бумажном виде. Первой книгой, прочитанной на планшете жены, был роман Захара Прилепина «Санькя». А теперь я сам покупаю электронные издания книг — например, книги Евгения Водолазкина. Сейчас большую часть библиотеки составляют подарки поэтов, несчастных людей, которые дарят и дарят свои книжки. Их, увы, не сдашь в библиотеку, так как они с дарственными надписями.

Я читаю детям. Своей второй дочери я читал по полглавы перед сном каждый вечер. Мы таким образом прочитали «Путешествие на Запад» У Чен-эня — это четыре огромных тома. Читали «Мастера и Маргариту». И своей пятилетней дочке я тоже читаю перед сном. В этом чтении есть польза не только для ребенка, но и для родителя. Сейчас мы осваиваем Чуковского, и я понимаю, что его стихи и проза значительно глубже, чем в моем детском восприятии. Это настоящие большие стихи.

Love kills... К сожалению, книги иногда убивают. В молодости я был в романтических отношениях с Тамарой, одинокой женщиной, на полтора десятка лет старше меня. Она занималась исследованиями московских и подмосковных барских усадеб и много работала в библиотеках. Как-то раз она сообщила мне, что стала работать в респираторе, так как книги и чертежи, планы строений в каком-то архиве оказались зараженными книжным грибком. Однако респиратор ее не защитил: грибок проник в легкие, через некоторое время она умерла в клинике.

«Я оказывал влияние на Игоря, а сейчас, после его смерти, уже он на меня»

Некоторое время назад я снова стал читать фантастику, на протяжении нескольких месяцев читал только Филипа Дика. Произошло это так: после смерти Егора я стал несколько раз в году навещать отца. Приезжая, я останавливаюсь в комнате «ГРОБ-рекордз», в которой остались книги Игоря, в том числе книги у изголовья — непосредственно над его разломанным диваном. Я заметил там японских фантастов, обнаружил Дика, которого не читал раньше. Я понял, почему этого писателя так высоко ценит Андрей Монастырский. Это часть литературы, как бы недооцененной современными интеллектуалами. Фантастика зачастую воспринимается как чтиво, но на самом деле это не всегда так. Иногда в этих произведениях ставятся очень серьезные и интересные проблемы — например, восприятие времени. В каком-то отношении Дик очень схематичен, но это можно фильтровать.

Когда-то я оказывал влияние на Игоря, а сейчас, после его смерти, уже он на меня. Сегодня мне интересно проникнуть в его внутренний мир, увидеть, какие книги ему нравились. Но некоторые я все же пока читать не стану: к примеру, полное собрание сочинений Желязны или какие-то книги о чудесах, сонники. Меня природа подсознательного не так волнует, как Игоря, — ведь он был поэтом. Я заметил у него много книг, которые он видел в моей библиотеке и купил себе такие же. Сейчас перебираю остатки его библиотеки в Омске, и понимаю — что-то стоит прочесть.

Из музыкальной тусовки я активно обменивался книгами с Курехиным. Он был самым начитанным в музыкальной среде. Насчет рок-музыкантов я вообще не уверен, что некоторые из них умеют читать. Ну так, надписи, наверное, да, а книги — не знаю. Могу сказать, что мой партнер по ансамблю ТРИ«О» Александр Александров — один из тех немногих людей, которые могут подарить книгу на день рождения. Однажды на гастролях в Абакане он вручил мне «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица. Иван Соколовский — философ по профессии, занимавшийся славянофилами, мы были очень близки с ним до самой его смерти. Утро начиналось с того, что мы звонили друг другу и обсуждали все слышанное и виденное. После 2005 года, года смерти Ивана, я ни с кем так активно не обсуждаю литературу, как с ним.

Слева направо: сидят – Борис Гребенщиков, Сергей Курехин, Владимир Болучевский, Владимир Волков; стоят – Hans Kumpf, неизвестная, Игорь Бутман, Аркадий Драгомощенко, Тимур Новиков, Иван Сотников, Сергей Летов, Александр Кондрашкин. Ленинград, 1983 год

Оригинал изображения: vk.com/letovjazz

«В студенчестве я был гегельянцем»

Я смотрю на философию, как на музыку или математику: как на область чистой красоты, к жизни не очень прилагаемой. Когда я приехал к родителям в Омск, то обнаружил, что там есть еще одна библиотека, где много старых книг — библиотека Дома офицеров. Я, будучи сыном офицера, отправился туда, и оказалось, что из этой библиотеки можно уносить книги домой. Я брал Шеллинга и конспектировал, а в студенчестве я был гегельянцем. Я читал не только Гегеля, но и о нем — например, Куно Фишера. У меня было старое издание «Феноменологии духа», первой половины XX века. Я поклонник немецкой классической философии, самой поздней любовью стал Ницше, которого я читаю до сих пор, — чем дальше, тем трудней мне это дается. Какие-то легкие книги, вроде «Заратустры» или «Происхождения трагедии…» — но не дальше. В молодости я зачитывался Сартром и Камю и считал себя в каком-то смысле их последователем, поскольку французский экзистенциализм такое же продолжение гегельянства, как и марксизм. Феноменология меня особо никогда не интересовала, зато она интересовала Сергея Курехина. Он собрал всего Густава Шпета. Был период, когда, видимо, под влиянием Сергея, я увлекался структурализмом.

В последнее время я склоняюсь к неомарксизму. Тут бы я назвал имя Алена Бадью. Все, что вышло на русском языке, я прочитал. Оказалось, что учение, перевернувшее ХХ век, все еще живо и на его основе можно создать что-то новое. Бадью — это тоже отголосок гегельянства. А вот такая псевдофилософия, как Хайдеггер, меня совсем не привлекает. Философия должна быть доказуема, а у Хайдеггера вместо этого постоянные ссылки на немецкий язык. Он оперирует частностями немецкого языка, которые не всегда применимы к другим. Когда я встречаю множество ссылок на Хайдеггера у Монастырского, то понимаю, почему это происходит: если ты не знаешь ни одного языка и Хайдеггера читаешь в переводе, то его идеи, наверное, могут тебя потрясти. В этом может видеться некая глубина.

«Художественная литература никогда не была для меня развлечением»

Сейчас я читаю по большей части книги об электронной музыке и о технологии синтеза звука. Художественная литература никогда не была для меня развлечением — это своеобразная форма работы. Если говорить о музыкальных книгах, одной из ценнейших является книга Швейцера о Бахе — недосягаемый образец. Что касается музыкальной философии, тут я точно противник Адорно, хотя он и последовательный гегельянец. Я не приемлю социологию музыки в его изводе. Дело в том, что когда музыку пытаются объяснить с внемузыкальных позиций, происходит множество спекуляций. Музыка может иметь политическую подоплеку, но эта подоплека не делает ее хорошей или плохой. Если бы Адорно присмотрелся к своему любимому композитору Антону Веберну, идеологически очень близкому к нацистам и описал бы это, тогда он был бы беспристрастен. Адорно же из его музыки делает какие-то противоположные выводы, все это немного смешно. Точно так же, например, комичны представления Гегеля о химии. Но они комичны для химика, а для историка философии — нет. Реальность химии или музыки превосходит любую философию. Пусть философия будет абстрактной. Как только она начинает говорить о каком-то конкретном предмете, получается смешно.

«Многое конъюнктурное, что я считал важным в восьмидесятых и девяностых, постепенно осыпалось»

Все ценности либеральной интеллигенции для меня ничто. По этой причине многих авторов я просто физически не могу читать. Я изначально им не верю: как можно читать человека, если ты знаешь, что он лжец. Очень многое из того, чему я придавал большую ценность раньше, для меня эту ценность утратило. Многие писатели были ценны, потому что маркировали какую-то принадлежность к субкультуре (в широком смысле этого слова). Я тогда находился во внутренней эмиграции, как и многие. И сейчас есть такие литературные клубы в Москве, куда ходят десятилетиями одни и те же графоманы, пьют водку, но почти не слушают друг друга. Это такая самодеятельность, она тоже нужна, пусть будет...

Из современных писателей — у меня есть друг Андрей Бычков, я читаю все, что он мне дарит. Юрий Мамлеев — я был счастлив знать этого человека. Нина Садур — мы тоже дружим, я не во всем с ней согласен, но это гениальный прозаик. Вячеслав Куприянов — гениальный поэт и переводчик, безусловно заслуживающий большего признания на Родине. Максим Амелин, к стихам и переводам которого я пытаюсь найти музыкальное сопровождение. Остаются некоторые незыблемые ценности, даже и в современности. Многое конъюнктурное, что я считал важным в восьмидесятых и девяностых, постепенно осыпалось.