«Из дома можно уехать, когда все хорошо»

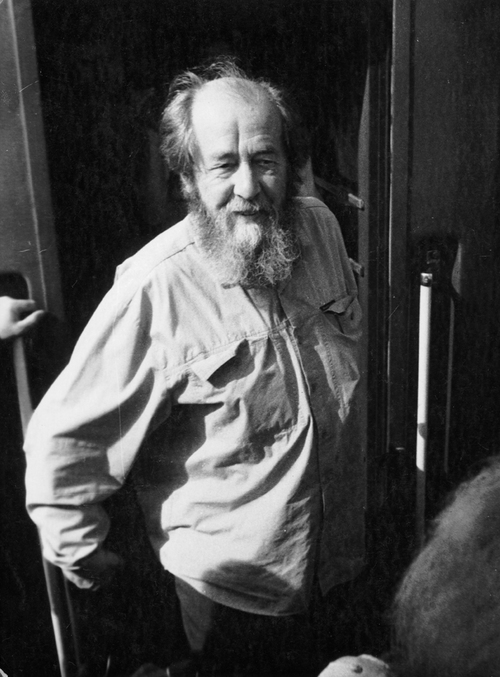

Александр Солженицын о жизни на Западе, душевности русских и холме из книг

23 августа 1973 года Александр Солженицын дал большое интервью иностранным журналистам. В тот же день КГБ задержал Елизавету Воронянскую, помощницу писателя, — ее вынудили выдать местонахождение одного из экземпляров рукописи «Архипелага ГУЛАГа», и по возвращении домой она повесилась. Солженицын, узнав об этом, распорядился начать публикацию «Архипелага» во французском эмигрантском издательстве «ИМКА-Пресс»: книга вышла в начале 1974-го, а уже 13 февраля писателя выслали из СССР.

Из интервью агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд» (23 августа 1973)

О русской прозе

Могу сказать о сегодняшней русской прозе. Она есть, и очень серьезная. А если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то надо удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать нам огромную область жизни, запрещенную к изображению. Имена назову, но с затруднением и, вероятно, с пропусками: одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы и лишают нас возможности наслаждаться их прозой; к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужесть из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович, Максимов, Можаев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин.

***

Наша страна подобна густой вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться — но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают то же.

О цензуре

Чтo такое глушение радиопередач, нельзя объяснить тем, кто не испытывал его на себе, не жил под ним годами. Это — ежедневные плевки в уши, в глаза, это оскорбление и унижение человека до робота, глушат ли способом «полной немоты» диапазона, или способом «ржавой пилы», или пошлой музыкой. Это низведение взрослых до младенцев — глотай только пережеванное мамой. Даже самые благожелательные передачи во дни самых дружественных государственных визитов глушатся так же сплошь: не должно быть ни малейших уклонений в оценке события, в оттенках, в акцентах, все должны воспринять и запомнить событие 100% одинаково. А многие мировые факты и вообще не должны быть известны нашему населению.

Из интервью журналу «Тайм» (19 января 1974)

Кок-Терек, 1955 год

Кок-Терек, 1955 год

«Ложь стала государственным столпом»

— Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодежь могут оказать вам поддержку?

— Никакими физическими действиями, всего-навсего отказом ото лжи, личным неучастием во лжи. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит ее: вынуждают ли говорить, писать, цитировать, или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь ото лжи, мы совершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно — но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни.

***

Вред миру и добрым отношениям между людьми и народами приносит не тот, кто рассказывает о совершенных преступлениях, а тот, кто делал или делает их. Раскаяние личное, общественное и национальное всегда только очищает атмосферу. Если мы открыто признаем наше страшное прошлое и сурово, не в пустых словах, осудим его — это только укрепит во всем мире доверие к нашей стране.

Из ответов на вопросы журнала «Тайм» (3 мая 1974)

Об эмиграции

Я себя никак не считаю эмигрантом и надеюсь долго удержать это ощущение. Физически я выброшен с родины, но своей работой остаюсь повседневно и навсегда связан с нею. Конечно, условия разительно другие, привыкнуть очень трудно, все еще не верится в происшедшее, будто сон. Но мой жизненный опыт в России так протяжен, что, я думаю, еще много лет смогу работать, используя его. А тем более для исторического романа большую роль играют архивы и библиотеки, на Западе они мне гораздо доступнее, чем на родине. Многие художники-изгнанники до меня за много веков доказали, что и в изгнании можно писать успешно.

Вообще же смысл всякого эмигранта — возврат на родину. Тот, кто не хочет этого и не работает для этого, — потерянный чужеземец.

Из телеинтервью компании CBS (17 июня 1974)

Солженицын в Хольцнахте — хуторе на базельском нагорье. Осень 1975 года

Солженицын в Хольцнахте — хуторе на базельском нагорье. Осень 1975 года

***

…я никогда не работал в Советском Союзе скованно. Давление, которое было вокруг меня, это давление было на мою жизнь, но не мою работу. Я начал серьезно писать в лагере, в 1948-м. Это, значит, 25 лет назад. И вот все эти 25 лет я работал внутренне совершенно свободно. Когда я сижу над листом бумаги и пишу — нет никакой разницы: то, что я делал в лагере, то, что я делал в ссылке, в Советском Союзе вообще, и сегодня. Разница, может быть, другая, что там я должен был каждый день думать: вот это, что я написал, куда я должен спрятать? а вдруг ночью придут? А тут я спокойно написал, положил и спать ложусь.

***

— Насколько трудно вашей семье привыкнуть к новой жизни?

— Конечно, трудно. Для тех, кто никогда не собирался покидать родину, привыкнуть очень трудно. Но мы и не настроены привыкать. Я по горло занят работой, жена помогает мне, а впереди у нас цель — возврат в Россию, чувствуем себя повседневно связанными с ней и поэтому, собственно, привыкать по-настоящему и не хотим. Мы верим, что вернемся. И для этого работаем.

О работе над «Красным колесом»

Все свободное время я занят чтением для моего романа, исторического. Исторический роман требует такого количества чтения — ведь это эпоха, пропущенная в нашей стране. Трудно представить, но вот об этой эпохе, о 14-м, 15-м, 18-м, 20 годе, у нас в стране знают меньше, чем о пушкинском времени, о Екатерине II. Но надо много читать, поэтому для чтения западной прессы у меня времени мало, я читаю вырезки, которые мне дают. И радио слушаю западное на русском языке. Конечно, мои сведения поэтому ограничены, ясно.

«Западная пресса хуже КГБ»

Надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами, а особенно помогла в августе-сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Лефортова, из последнего недоеденного лефортовского обеда, внезапно приезжаю в Западную Европу, еще три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь — куда? — и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я еще не могу в голову вместить того, что произошло, я сотрясен происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я «достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу». Но вот день за днем пресса от меня не отстает, она преследует меня всюду: дежурит около дома Белля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, — вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать — что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам — ну я в такую минуту раздосадовался, говорю: «да вы хуже кагебистов!» — подхватили! Первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: «Западная пресса хуже КГБ», — как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу: «Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один», — и оставят в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная — нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут все, что соседи насадили, как стадо бизонов, чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: «Ну почему так? Раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас». Отвечают, милые молодые люди, откровенно: «Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят». Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню — меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполню — меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас отказаться. Всякие достоинства, если предела не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки.

Кок-Терек, 1954 год

Кок-Терек, 1954 год

Книги для русских

Я не могу сказать, что я писал свои вещи для того, чтобы «открыть Западу глаза на Восток». Я прежде всего все книги писал для своего собственного народа, для русских, потому что мы сами свою историю не знаем, вот что страшно Не только Запад не знает нашей истории, мы сами свою историю потеряли; я вам говорил — недавние события, предреволюционные и революционные, у нас как провалились: сожжены документы, убиты свидетели, живые молчат. Я вообще восстанавливал правду, всякую правду о своей стране, прежде всего для своих. Я многие годы писал безо всякой надежды напечататься. Если бы не было чуда с «Иваном Денисовичем» — это просто чудо, что Твардовский мог убедить Хрущева напечатать «Ивана Денисовича», — я представлял свою жизнь так: буду писать до самой смерти, вот так вот, все напишу и умру. А когда-нибудь все опубликуют.

«Когда в доме плохо — из дома не уезжают»

…если уезжает человек, который чувствует себя чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это — совершенно естественный поступок, это естественное движение свободного человека. Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу.

Более того, людей, которые едут в Израиль (только, понимаете, действительно в Израиль, не тех, которые притворяются, говорят, мы поедем в Израиль, а сами едут в другое место, а тех, кто говорят: мы поедем в Израиль — и едут в Израиль), я их глубоко уважаю. Потому что они, в общем, избирают для себя более тяжелую жизнь. В Израиле будет и опасней, и больший долг на них будет висеть, тяжесть обязанностей; ими движет религиозное чувство и чувство национального возрождения, я их глубоко уважаю.

И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда-нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнешь людей, что они измучены, устали, боятся.

Но мне кажется диким, когда, уехав, начинают рецепты давать, как нам быть там. Говорят так: это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду, с вами не буду, а оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья — из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда все хорошо.

«Я не снимаю своей критики западных демократий»

Я искал путь, не можем ли мы у нас в России найти способ сейчас смягчить авторитарную систему, оставить авторитарную, но смягчить ее, сделать более человечной. Так вот: для России сегодня еще одна революция была бы страшнее прошлой, чем 17-й год, столько вырежут людей и уничтожат производительных сил. У нас в России — другого выхода нет сейчас, так я понимаю. Но это не значит, что я в общем виде считаю, что авторитарная система должна быть везде и лучше она, чем демократическая. Правда, параллельно, я критиковал и демократическую систему на Западе, в этом «Письме» и в других местах. Вот, я ее критиковал издали, как я ее видел из Советского Союза. Сейчас я приехал в Швейцарию, конкретно, и должен вам сказать — нисколько я не снимаю своей критики западных демократий.

Солженицын с семьей в Вермонте, 1987 год

Солженицын с семьей в Вермонте, 1987 год

Об отношении русских к США

Самое модное, как может выделиться политический деятель в Третьем мире, а даже и в Европе, — это ругать Америку, обеспечен успех. Поносить Соединенные Штаты — самый хороший тон в прессе Восточной Европы и Третьего мира: империалисты, и какие только ни есть. То есть я бы сказал так: по крайней мере 30 послевоенных лет — это история, с одной стороны, бескорыстной щедрости Америки, с другой стороны — неблагодарности всего мира. <...> На то, что пишет о вас советская пресса, по нашему с вами разговору ясно, что просто не надо обращать внимания. Было время, дали команду советской прессе — вас поносят как империалистов, готовящих завтра атомную войну. Дадут сейчас команду: разрядка, мы дружим. <...> Но поверьте мне, я хочу вам передать здесь, сказать, что существует, независимо от этой правительственной политики, устойчивая симпатия со стороны русского народа к американскому, которая родилась вопреки всей газетной лжи, газеты и тaк писали, и тaк писали, а независимо от всего этого есть какая-то внутренняя симпатия между народом русским и американским. Вот эта щедрость ваша, это ваше великодушие, оно очень хорошо понято русским народом, вероятно, потому, что в этом пункте мы сходимся: русские тоже щедры и великодушны. Мне пришлось сидеть в тюрьме и встречаться в жизни со многими, кто был на Эльбе, встречался с американцами на Эльбе. Поразительное единодушие: все, кто там были, говорят с восторгом об американцах: «да это — как наши, да это совсем как наши!» Вот я хотел бы отметить, что хоть в мире и очень неблагодарно отнеслись к деятельности Америки, но так парадоксально, что ваша деятельность очень оценена и понята простыми русскими людьми.

Из выступления на пресс-конференции в честь выхода сборника «Из-под глыб» (16 ноября 1974)

О раскаянии

Мы призываем всех — если ошибиться в раскаянии, то в бoльшую сторону, то есть лучше признать за собой больше вины, чем меньше. Мы призываем всех пресечь счет бесконечных обид между собой и соседями. Сейчас уже многие в мире разделяют ту точку зрения простую, что нельзя построить доброго общества из злых людей; что чисто социальные преобразования — это пустое направление. Но так же точно нельзя построить доброго человечества при злых отношениях между нациями. Никакая прагматическая позитивная дипломатия не сделает ничего, пока между народами не установится добрых чувств; когда в Организации Объединенных Наций депутаты вскакивают на скамьи и ревут от злобной ненависти — такая Организация Объединенных Наций не построит доброго мира.

Солженицын на фоне Веркольского монастыря на реке Пинеге, 1969 год

Солженицын на фоне Веркольского монастыря на реке Пинеге, 1969 год

Мы считаем поэтому, что все межнациональные проблемы сегодняшнего мира не могут быть разрешены чисто политически; все их надо начинать с нравственного конца. А нравственный конец в отношениях между нациями — это раскаяние и признание своей вины. Это сразу меняет всю атмосферу — мы переходим из политической плоскости в нравственную.

А чтобы раскаяние не осталось на словах, следующим неизбежным шагом за ним является самоограничение, то есть мы должны сами себя ограничить, а не ждать, пока силой нас ограничат снаружи.

***

Я не хочу физической революции в своей стране и никому вообще не желаю физических революций в мире, об этом я много раз писал. Но, кроме того, я и выхода другого не вижу, как революция нравственная.

Различие между физической и нравственной революцией можно сформулировать, например, так. Физическая революция: пойдем резать других — и наверняка установится справедливость. Нравственная революция: пойдем жертвовать собой — и, может быть, установится справедливость.

Или в применении к жизни человека. Физическая революция: убивай другого; может быть, убьют и тебя при этом. Нравственная революция: ставь себя в такие положения, что тебя могут убить, но другого не убивай.

Из выступления на пресс-конференции в Стокгольме (12 декабря 1974)

«Огромный холм книг»

— Что вы считаете своим наибольшим успехом за время пребывания на Западе?

— Я считаю самым большим своим успехом то, что начиная с весны и до осени я работал и успешно писал. Этому мешали в основном все те, кто хотел меня видеть или со мной переписываться. В Советском Союзе, когда я находился под большой опасностью, только близкие друзья ко мне ходили. А так просто любопытные и кто просто хотел бы со мной поговорить — не писали, не ходили и обходили по улице за километр. А здесь никому ничего не грозит, почему бы мне не написать и не требовать ответа? Почему бы не послать книгу, чтобы я прочел ее и сказал, что я думаю об этой книге?

Прибытие в Ярославль, 1994 год

Прибытие в Ярославль, 1994 год

И практически положение такое: у нас в семье мы не успеваем писем распечатывать и систематизировать — о чем, какого рода корреспондент? Если бы я бросил всю остальную работу и занимался бы только перепиской, то я бы не мог справиться с ней, не мог…

А что же говорить о книгах! Первое время книги присылали просто сотнями. Потом десятками. В каждой книге сопроводительное письмо. Книги на всех иностранных языках. Я читаю лишь на двух. Если я начал бы эти присланные книги читать, то утонул бы — там у меня сейчас лежит огромный, огромный холм книг, просто вот так набросаны.

О свободе писателя на Западе

— После неполного года на Западе что вы думаете о свободе писателя в капиталистическом обществе?

— Я бы сказал так. Для писателя, который имеет в виду только свой материал и как создать задуманную адекватную вещь, для такого писателя несвободы нет нигде на земле. Он всегда свободен, даже и в тюрьме.

Если смотреть с Востока, как представляется Запад, — конечно, не рассмотришь несвободу писателя здесь. Но за то короткое время, что я здесь немного общался с издательским делом, не с писателями столько, а вот с издателями, — за это время мое первое впечатление: когда в прежние века писатель, художник творил для узкого круга ценителей, он был, пожалуй, более свободен, потому что он соразмерял свою свободу с очень высоким уровнем требований. А то, как поставлено сейчас книгоиздательское и книготорговое дело на Западе, равняясь на низкий уровень, действительно ущемляет свободу писателя и угрожает ему… то есть препятствует ему достигать нужной высоты.

Здесь какое-то я нашел обернутое положение. Самая главная сила — в продвижении книги — это книготорговцы. Книготорговцы имеют столько прав на книгу, будто бы авторы они, а не писатели. Книгоиздательства некоторые просто угождают, стараются задобрить книготорговцев, чтобы те продвигали книгу. В таком случае положение писателя, если он попадет в эту струю, стараться убедить издательство напечатать книгу, а издательство будет убеждать торговцев ее продавать, да поставить на витрину, с этого момента писатель действительно становится несвободен. Но и тут у него остается, в его распоряжении душевном, остается свобода не стараться этого всего делать, а удовлетвориться тем, что он написал книгу по своему замыслу. Он не должен сам просить и желать применения форсированного проталкивания книги рекламой. И тогда получается, что с двух сторон, на краях, писатель всегда может достичь себе полной свободы. То, что я посоветовал, не является слишком большой жертвой, не больше чем у нас в Советском Союзе: не нести в издательство, писать лишь как душа велит. Не стараться книгу усиленно продвигать.

О плюсах Советского Союза

— Вы высказывали острую критику советского строя. А что вы находите положительного там?

— Действительно, в тех условиях, в которых я находился, да и каждому человеку в своих условиях, прежде всего бросаются в глаза и мучат недостатки своего общественного строя. Я бы все-таки разделил, что можно говорить о системе и что можно говорить об обществе. Система — сверху и давит на общество. О системе мне трудно сказать что-нибудь положительное. Система, если и дает что-нибудь своим гражданам, то только потому, что уже стыдно этого не дать. Что нельзя уже совсем быть последними в ряду человечества. Конечно, у нас есть так называемое бесплатное народное образование и бесплатное лечение, медицина, но это все до такой степени казенно, задавлено и до такой степени невысокого качества, потому что плохо оплачиваются работники в этих системах. Народное здравоохранение действительно бесплатное, всем открытое, но так устроено, что, начиная с Кремля, каждая организация, каждая, все партийные мелкие вожди, областные, районные, все свою медицину стараются отделить, чтоб их обслуживали особым образом. И всякий человек, который имеет возможность лечиться частным образом, обязательно постарается частно лечиться, потому что в общественных условиях ему окажут помощь самого плохого качества. Не потому что врачи плохие, но потому что у них условий нет. Надо девять больных за один час пропустить. Иногда с мелкими операциями, с серьезным осмотром. Но так и должно быть в системе, потому что система — и направлена против человека. Она направлена на то, чтобы все самое тонкое и высшее в человечестве, в человеке, срезать. Но вот, интересно, приехав на Запад, я обнаружил следующее… У меня есть такое наблюдение: у нас в обществе отношения между людьми, может быть, вам удивительно будет… — сердечнее, душевнее, бескорыстнее, чем здесь. И тут есть, очевидно, закономерность. Я думаю, здесь вот отчасти в чем дело: на Западе существует всеобщая свобода устраивать свою жизнь. И при падении религиозных принципов, на которых было основано западное общество несколько столетий назад, это приводит к усиленной активной деятельности каждого человека в свою пользу. Западный человек поставлен в тревожную обстановку. Вот буквально все время, каждый день можно попасть в такое состояние, что ты что-то упускаешь. Какие-то возможности ты упустишь — и не добудешь нужного успеха лично для себя, или какая-то группа, профессиональная группа людей что-то упускает. И вот в этой напряженной борьбе и конкуренции люди иногда слишком много занимаются материальными делами, слишком много думают о своих узких интересах, а не обо всех… не об обществе. Существует всеобщая поверхностная высшая любезность, но под этой любезностью часто, не всегда, кроется большая сухость. У нас же в обществе ситуация такая. Забастовок не устроишь. Зарплаты себе не повысишь, хоть бы ты разбил лоб об стенку. Жизнь течет почти… Мала роль человека в ней, в своей собственной жизни. Гораздо меньше возможностей, и нет этой тревоги, что ты… из-за того, что слабо деятелен, упускаешь что-то. Как-то течет эта жизнь через твою голову, и можно от нее даже наполовину отключиться. И от этого создается пространство времени и души для каких-то других, совсем нематериальных забот. <…> Для того чтобы мысль была ясней, я укажу на самый край этого общества — на тюрьму, где совсем от тебя ничего не зависит. Вот сейчас я здесь, а через две минуты меня отправят за пять тысяч километров. И тогда все эти заботы, они отходят, и остается больше времени для души и для сочувствия к другому.

О переводчиках

— Как вы относитесь к переводчикам?

— Это одна из моих главных забот на Западе. Я нашел состояние переводов своих книг, в некоторых странах, ужасным. Иногда не было хороших переводчиков, а иногда дело в том, что переводчик поставлен в плохие условия на Западе. Кстати, опять будет один пример «преимущества» советской системы. У нас настолько подавлено свободное творчество, что все лучшие литературные силы ушли в перевод. И, кроме того, оплачивается эта работа хорошо. Поэтому в мире нет таких хороших переводов, как в советское время на языки Советского Союза с западных. А здесь хороший переводчик, чтобы хорошо получить за работу, должен торопиться, спешить, ведь жить ему надо как-то. Из-за этого книги, написанные на родном языке плохо, средне, почти не теряют в переводе. А книги, написанные своеобразно и трудно, — они все теряют.