«Иванов, как и Блок, был готов ломать свою жизнь»

Дионисийство, жизнестроительство и Башня Вячеслава Иванова

«Я стал ходить по вагону и искать цитату из Иванова»

С точки зрения популярности среди писателей Серебряного века сейчас выделяются несколько авторов: Блок, интерес к которому не утихает, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус (скоро должен выйти том ее неизданных творческих и биографических материалов в серии «Литературное наследство») и Вячеслав Иванов. Сперва его стали изучать на Западе, где-то с начала 1980-х. В этом смысле Зара Григорьевна Минц, предложившая мне им заняться в 1985-м, проявила удивительную прозорливость, хотя я вовсе не был первым из ее семинаристов, кто занимался Ивановым. Надо отметить, что к тому времени я уже знал, кто такой Вячеслав Иванов. У меня был том «Библиотеки поэта» с предисловием Аверинцева, купленный знакомыми иностранцами за валюту в «Березке». Думаю, что большинство моих сверстников не слыхало о таком поэте, то есть говорить о популярности тут не приходилось. Но на днях я ехал в «литературном» поезде петербургского метро. Несколько вагонов были заклеены портретами и цитатами из русских классиков: один — из Золотого века, другой — из Серебряного, третий — из литературы раннего советского периода. И вот я, к всеобщему удивлению, стал ходить по вагону и искать цитату из Иванова. И все-таки в углу нашел одно восьмистишие, «Долина — храм» (1904). В данном случае мне интересно, как происходил отбор текста. Дело в том, что у каждого поэта есть стихи, которые надо обязательно знать. Ну, например, мы говорим «Блок», и сразу тянется вереница текстов: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «О, весна без конца и без краю…» и т.д. Или, скажем, «Гиппиус»: «Мне нужно то, чего нет на свете...». Они выскакивают сами собой. Мы говорим «Вячеслав Иванов» — и ничего не приходит на ум! Парадоксальная ситуация: ивановедение — очень разветвленная наука, а широкий читатель его не знает. Стихотворение, которое было на стене вагона, я некоторое время припоминал. Оно хорошее, человек, выбравший его, очень ответственно подошел к решению проблемы: он взял не то стихотворение, которое было популярно в начале ХХ века, и не из тех, что любят разбирать ивановеды, он выбрал пейзажное и очень символистское. Отлично подходит для канонического текста. Однако в целом канон ивановских текстов отсутствует, хотя когда-то был. В него входило стихотворение «Мэнада» в первую очередь, и, как мне кажется, сборник «Эрос», в основном посвященный Сергею Городецкому, был особенно активно воспринят женской поэзией того времени.

Портрет Вячеслава Иванова, 1910 год

Портрет Вячеслава Иванова, 1910 год«Дионисийство Иванова — очень удачное пространство для спекуляций»

Что касается науки, то, да, Иванов неплохо изучен. Но опять же: существуют темы, на которые написано много работ. Ну, например, «Иванов и дионисийство». Это едва ли не самое броское в его творчестве с идеологической точки зрения. Хотя есть темы, которые вообще не поставлены. Мне кажется, это определяется не внутренними потребностями, что надо бы изучить, а какими-то внешними вещами. Может быть, современным состоянием умов. С другой стороны, дионисийство Иванова — очень удачное пространство для спекуляций. У него, насколько я могу судить, специфическое понимание этого явления, которое античников часто раздражает: «Это, — говорят они, — его философствование, на самом деле все было не так». Прежде всего это, видимо из-за того, что для него стимулом была не наука, а философия. Он же историк-латинист, специалист по Риму, его диссертация вообще относится к сфере истории экономики. Иначе говоря, он поменял специальность. Ну, представьте: человек, который, например, всю жизнь занимается историей наполеоновского нашествия в России, вдруг переключается на семантику рифмы у позднего Андрея Белого. Здесь примерно то же. Иванов изменил науке, то есть Риму, с философией, то есть Дионисом. И, конечно, толчком был Ницше, это очевидно. Для него это категория не филологическая, а философская. Если посмотреть неискушенным взглядом, Иванов вычленил мифологический нарратив, который назвал «эллинская религия страдающего бога», повторяющийся в разных религиозных системах: сюжет о страдающем боге, боге-страстотерпце, которого в конце концов ритуально убивают, чтобы он потом воскрес. Этот сюжет есть в греческой религии, а позже он ложится в основу христианства. Хотя Иванов нигде не говорит о том, что культ Диониса и культ Христа — одно и то же: у него была более сложная идея, хотя его в этом обвиняли. Эта идея сейчас воспринимается в духе обычного для нас мифологического чтения, но тогда, насколько я себе представляю, была очень нова и современна. Действительно, на этом основании можно объединять разные мифологические системы. В общем, с таким месседжем он вошел в культуру начала века. Своего рода прото-Леви-Стросс, и связь символизма и структурализма вообще очень интересная тема. Другая сторона — дионисийство как религиозное состояние. Потому что, если вы участник ритуала, вы должны уметь войти в определенное экстатическое состояние. Само подключение к нему кружило головы, как это было у хлыстов, которые Иванова очень интересовали.

«Почему Иванов?» — «Он увел жену у Волошина, хотя бы поэтому»

От дионисийства перекидывается мостик к идее жизнестроительства. Биографический миф Иванова чуть ли не мощней самих текстов. В Средневековье образование или научение осуществлялось двумя способами: sententia et exempla. Sentetiae — набор высказываний или изречений, а exempla — список примеров как себя вести. То есть поведение культурных героев чему-то учит вас. Есть мемуарные воспоминания о том, как прогрессивное петербургское студенчество решило устроить Владимиру Соловьеву обструкцию. Мемуарист вспоминает, что в конце лекции главный заводила размахивал своим пледом и бурно выражал восхищение философом. Тут на первый план выходят поведенческие особенности Соловьева, потому что содержание его учения было совершенно неприемлемо для этих людей. То есть сентенция, идея, не нужна, важней становится exempla — в первую очередь манера Соловьева вести себя как аскет или даже святой своего рода, важные поведенческие ориентиры для русской революционной культуры. Что-то в том же роде происходит и с Ивановым, потому что читать его произведения тяжело. Хотя на самом деле у него простые стихи, и я настаиваю на этом. У него нет задачи сказать заумно, запутать читателя. Просто, как мне кажется, он был уверен: то, о чем и как он пишет, всем понятно. И это очень отличает Иванова от того же Брюсова, особенно раннего, который, несомненно, ставил своей задачей водить читателя за нос, как и один из его литературных ориентиров того времени — Стефан Малларме. Иванов свои тексты никогда не затемнял: вся его работа, все его рукописи показывают, что он хотел быть предельно ясным, но парадоксальным образом получалось наоборот. Зато все помнят exempla, то есть пример его поведения в жизни. Это, конечно, тоже своеобразный диалог с нами, как у всех символистов. Все используют термин «жизнетворчество», хотя Блок назвал это слово суконным, и я бы тут с ним согласился. В нем тоже есть некоторая манерность. Вроде бы есть образцы, матрицы, по которым мы выстраиваем свою жизнь. Это, скорее, относится к Брюсову. Брюсов, например, посещал спиритические сеансы, совершенно не веря в духов, а ходил он туда специально для того, чтобы ухаживать за тогдашней своей возлюбленной. В дневнике Брюсов довольно откровенно и даже грубо описывает, за какие места он хватает девушку в темноте. Но зачем он идет туда? Ведь для этих целей можно выбрать другое место. Потому что декаденту положено ходить на спиритические сеансы. У Николая Богомолова есть замечательная статья, где он реконструирует смысл, который Брюсов вкладывал в понятие декадентства, и этот пример я заимствую оттуда. У Иванова ничего подобного не было. Он был очень старомодно одет и старомодно учтив, Белый писал и в мемуарах, и в стихах о его сюртуке — «добыче, вероятно, моли». Но не в этом дело. Что его отличало от декадентов, так это решительность в обращении с собственной жизнью. Обычный человек, в какую игру он бы ни играл, все-таки в какой-то момент задумается над тем, ломать ли свою жизнь, ломать ли ее другим людям. А Иванов, как и Блок, как и Белый, был готов к этому. Суть в том, что эти люди были готовы на все, потому что были уверены, что жить нужно именно так, а иначе нельзя. Тогда это не жизнетворчество, а попытка жить по-новому. Важно, что изнутри этой системы не было лжи, манерности. Иванов не вел себя по какой-то матрице — революционера, декадента или символиста. Если ему Анна Минцлова говорила, что у него на пути теософского посвящения должны быть видения определенного типа, а ему являлись другие, то Минцловой приходилось подстраиваться под это: да, что-то не то вы видите, но, в принципе, можно и так. То же самое и в отношениях. Хотим мы или не хотим, но к Городецкому он был расположен. Опыты втроем? Конечно, похоже на «Что делать», но помимо этого была еще и чисто житейская сторона дела. Когда Зара Григорьевна предложила мне Иванова, я ведь хотел заниматься Волошиным. Когда я спросил, почему Иванов, она ответила: «Он увел жену у Волошина, хотя бы поэтому». Дело, конечно, обстояло гораздо сложнее, но Маргарита Сабашникова должна была сначала понравиться ему в чисто житейском, даже физическом отношении. Он говорил Волошину: «Маргарита некрасива, но прекрасна», и это слова влюбленного человека. А брак втроем… Моногамия не есть свойство человеческой природы, это признак определенной культуры. Грань между интерпретацией и реальностью иногда очень велика. Люди ломают свою жизнь, не для того чтобы быть похожими на персонажей Чернышевского!

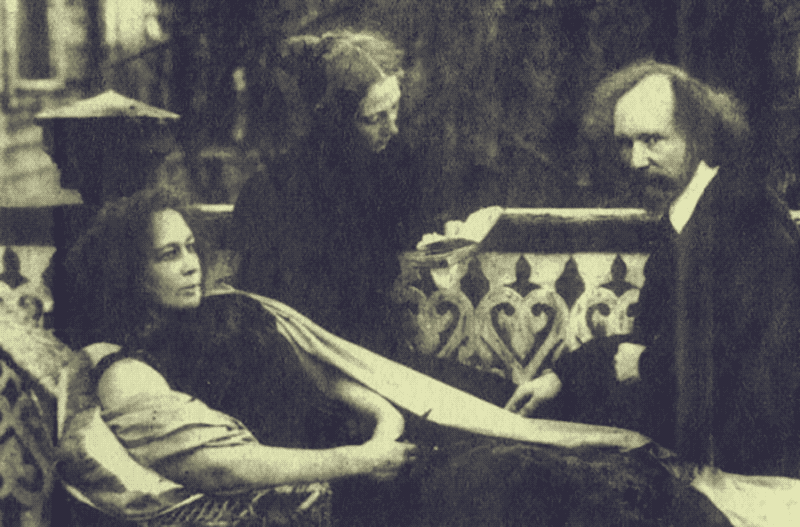

Вячеслав Иванов c женой Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Анибал и ее дочерью Верой Константиновной Шварсалон, с которой после смерти Лидии поэт официально закрепит отношения. Загорье, 1907 год

Фото: lit.wikireading.ru

«Не всякий решится поискать в себе гомосексуальность»

Квартира Ивановых, или Башня, конечно, была попыткой объединить людей вокруг какой-то идеи. Башня Вячеслава Иванова как матрешка. В центре было сообщество людей, объединенных не только мыслями, но и верой, эмоциями. Это был гомосексуальный в своей основе кружок «Друзья Гафиза», названный по имени средневекового персидского поэта, его имя стало символом мудрого наслаждения. Туда входило несколько петербургских писателей, Михаил Кузмин, например, а также музыкальных и театральных критиков, они собирались и проводили вместе время в дружеском и любовном общении. Хотя Иванов до того не был гомосексуалистом, и тот же Кузмин уже накануне своей смерти язвительно вспоминал, что Ивановы толком не знали, как к этому подступиться. Не в этом дело, а в том, что не всякий решится поискать в себе гомосексуальность. А может быть, кто-то бы и нашел, и это ведь тоже сюжет литературы начала века: решительность, бесстрашие, готовность сломать свою жизнь ради истины, хотя бы ради истины о себе. Жена Иванова, писательница Зиновьева-Аннибал тоже организовала чисто женский кружок «Фиас», так называлась свита вакханок, жриц Диониса. С внешней стороны Башня — это салон, в который люди шли потоком. У Иванова даже мебели толком не было до 1907-го года, сидели на подушках. В одной комнате философы беседовали, в другой читались стихи и т.д. Общим местом в ивановедении является мнение, что форма собраний была спроецирована на симпосион Сократа, использовавшего особый метод — майевтику: когда вы в беседе раскрываете сущность своего собеседника. Беседа не для спора, а для роста. У Иванова появилось много учеников — Городецкий и другие. Очень важно, что Иванов — чужак в Петербурге, он из Москвы, хотя у него уже была определенная репутация к тому времени: два сборника стихов, цикл статей об эллинской религии, участие в журнале «Весы». Они с женой открывают перед всеми двери, Лидия Зиновьева-Аннибал писала: «Вчера была среда — страда», пришло 40 человек. Иногда хозяева не всех гостей знали. Я когда-то пытался составить список из людей, которые не ходили на Башню. Действительно, их можно пересчитать по пальцам. Немаловажно, что в 1906 году уехали Мережковские, у которых тоже был мощный «идейный» салон.

Вячеслав Иванов в окружении учеников

Фото: lit.wikireading.ru

«Иванов переживал ощущение, как заманчиво и пугающе все рушится»

Иванова знают в первую очередь как критика. Он, конечно, автор очень влиятельных статей, но он не был тем писателем, который выражает себя лучше всего именно в статьях, для него критические статьи находятся на втором плане. Иванов высказывался в стихах. Считать Вячеслава Иванова теоретиком, а лишь потом поэтом — одно из заблуждений, с его точки зрения все было ровно наоборот.

Тем не менее ивановские идеи часто переходили из статьи в статью и они составляют общий концептуальный базис его мировоззрения. В целом ранние работы связаны с его занятиями Грецией и так или иначе коррелируют с той обстановкой, в которой они создавались. 1904–1905 годы — годы революции. Не слишком ответственные специалисты прошлых времен любили перебрасывать мостик от идеи к общественной ситуации. Все было сложней, потому что сам Иванов в политическом смысле не был революционером. В чем-то революция его даже пугала, как и некоторых гостей его Башни. Если налаживать связь между этими двумя явлениями, то делать это следует на уровне эмоций: Иванов переживал ощущение, как заманчиво и пугающе все рушится, это очень опьяняет, и это лучшие эмоции.

В это время его занимает проект всенародного искусства, которое объединит интеллигенцию и народ, именно оно будет тем импульсом, благодаря которому произойдет и политическое возрождение. Эта мысль сквозит и в журнальных рецензиях того времени. Иванов считает, что за основу нужно взять неизведанные формы объединения, он выступает с идеей общины людей, не знающих имени. Например, христиане объединяются вокруг Христа, и они знают, кто он такой, или верят в это. А здесь люди точно не знают ради чего, они чувствуют что-то, и чувство становится объединяющим фактором, они не стеснены определенными идеями или доктринами. Это своего рода анархисты, но не в политическом, а в мистическом смысле. Это программа глубочайшей перестройки человеческих отношений — понятное дело, неосуществимая, — но когда открываются все шлюзы, то кажется, что возможно все.

Важнейшее требование к искусству, которое выдвигает Иванов, состоит в том, что оно должно быть мифотворческим. Но ведь мифы умерли вместе с архаическими обществами? Интересно, что Иванов и в этом смысле заглянул далеко вперед, и его понимание можно сопоставить с бартовским. Конечно, Ролан Барт не читал Иванова, но он также считал, что общество цементируется мифами, их вокруг очень много. Они существуют на уровне суеверий, предрассудков или ожиданий, как положительных, так и отрицательных, и не совпадают с политическими программами или религиозными доктринами. Иными словами, миф — это больше, чем рассказ о богах и героях; это то, во что человек реально верит. С идеей мифотворчества связана и литературная политика Иванова. Он поддерживал людей, которые создавали такие мифы. Показательно в этом смысле его внимание к Городецкому, чей первый сборник «Ярь» состоял из очень хороших, свежих стихов, действительно, базирующиеся на славянской мифологии, которая на тот момент была в целости не реконструирована. Поэтому Городецкому было легко творчески обращаться с этим материалом, хотя другим писателям того времени изученность, например, греческой мифологии также не мешала переиначивать ее сюжеты. Иванову нравилось такое мифотворчество; роль искусства, по его мнению, состоит в создании такого мифа, который собирается из разных текстов и объединяет людей. Далее это становится руководящей идеей, ведь как критик Иванов прошел через все моды, которым был подвержен символизм, начиная с национальной проблематики конца 1900-х годов и вплоть до эстетико-религиозной теории предвоенных лет. Иванову приходится оттачивать свои старые положения перед лицом нового поколения, иногда отнюдь ему не симпатизировавшего. И с футуристами, и с акмеистами его связывали противоречивые, не полностью мирные и не совсем военные, отношения, и самые известные их представители — Хлебников, Гумилев, Мандельштам — долго избавлялись от его влияния. И, конечно, отдельно стоит упомянуть о публицистике периода Первой мировой войны, очень патриотической. Я еще раз хочу подчеркнуть, что он не пишет философские трактаты, это именно критика. А статьи Иванова часто читают как философские трактаты, это неправильно. Это именно критика, но с элементами философии и зачастую на ее языке. Это означает, что у него всегда есть конкретный внешний повод, не всегда очевидный, его следует найти, и это составляет первичную задачу комментатора.

Вячеслав Иванов с Лидией Зиновьевой-Аннибал

Вячеслав Иванов с Лидией Зиновьевой-Аннибал«Составлять историко-литературный комментарий для Иванова очень непросто»

В данный момент под эгидой Пушкинского Дома мы готовим первое академическое собрание сочинений Вячеслава Иванова. В первый том, который должен выйти до конца этого года, войдет сборник критических статей 1909 года «По звездам», один из самых влиятельных. Он сопровожден историко-литературным комментарием, где среди прочего мы как раз выясняем, что было толчком к написанию того или иного текста. Академическая подготовка текста, кроме подробного, фундированного реального и историко-литературного комментария, включает в себя и текстологию, то есть установление дефинитивного текста. Однако для себя я сформулировал еще одно твердое правило: для академического издания вы не сдаете работу, пока не откомментировали все, что можно откомментировать. Это не так просто: велик соблазн трудные случаи оставить будущим комментаторам, и такие издания Иванова существуют. Если мы оставляем лакуну, то и для этого нужно перелопатить все, чтобы написать «источник не установлен». Этот том мы делали в основном с К.А. Кумпан и А.Л. Соболевым. Некоторые текстологические работы выполнила Т.В. Мисникевич, а также в написании одного из комментариев участие принял А.Б. Блюмбаум. Составлять историко-литературный комментарий для Иванова очень непросто, хотя бы потому, что никто из нас не является по профессии античником, а Иванов в духе своих взглядов порой так свободно обращается с редкими вариантами мифов. Поэтому у нас был консультант — Елена Леонидовна Ермолаева. Кроме того, рукопись книги прошла рецензирование ведущих специалистов по Иванову и литературе рубежа веков — Н.А. Богомолова и Н.В. Котрелева. Последний, кстати, обратил внимание на то, что Вячеслав Иванов все читал в оригинале, а у него, например, много цитат из Ницше. Значит, по академическим правилам мы должны привести оригинал. Иногда это цитата, а иногда фраза вроде «Ницше в одном месте пишет». Мы решили, что давать цитаты по-немецки безжалостно по отношению к нашим читателям, поэтому мы приводим цитату по-русски, но указываем в сноске, где ее найти в оригинале. То же самое мы постарались сделать и с цитатами из античных авторов. В общем, это будет первое научное издание Вячеслава Иванова, очень важный шаг для рецепции любого автора — понятно же, что сейчас это отнюдь не вопрос доступности текстов. Иванов приходит к искушенному читателю в роскошной упаковке.