Исландская жара

Беседа с переводчицей с исландского Ольгой Маркеловой

Хатльгрим Хельгасон. Фото: Einar Falur/hallgrimurhelgason.com

Роман современного исландского писателя Хатльгрима Хельгасона «Женщина при 1000 °C» впервые был издан по-русски в переводе Ольги Маркеловой в 2015 году. Десять лет спустя переводчица вернулась к тексту, чтобы доработать его для нового издания. По просьбе «Горького» Елена Дорофеева поговорила с Ольгой об этом романе, о трудностях его перевода и об особенностях исландского национального характера.

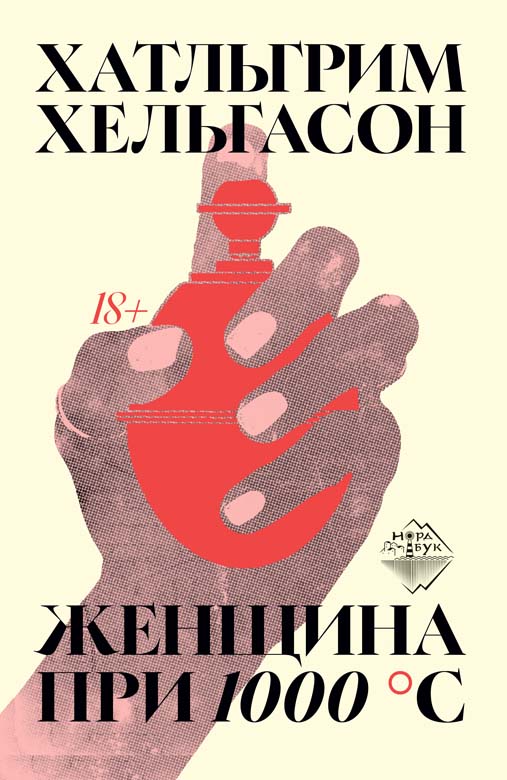

Хатльгрим Хельгасон. Женщина при 1000 °С. М.: Городец, 2025. Перевод с исландского Ольги Маркеловой.

— Правда ли, что родственники внучки первого президента Исландии, история которой вдохновила Хатльгрима Хельгасона на создание романа «Женщина при 1000 °С», обвинили автора в клевете?

— Такое действительно было, и это связано с тем, что внучка первого президента Исландии сама написала мемуары. В связи с этим автору пришлось объяснять, что его героиня, Гера Марья, не тождественна этой реально жившей исландке. Персонаж с таким заметным общественным положением и с такой необычной биографией явно нужен был писателю для решения сугубо художественных задач, ведь жанр этого произведения — роман, а не нон-фикшн.

К тому же не стоит забывать о малом размере исландского социума. Сейчас исландцев раза в три больше, чем во времена молодости героини романа, но все равно страна не насчитывает и полумиллиона человек, многие связаны родственными узами. Пожалуй, в таком случае знаковые исторические события и известные личности заведомо ближе к «простым» людям, чем в большом обществе, и каждая знаменитость — родственник или земляк людей, с которыми каждый сталкивается в быту. В таком социуме совсем уж нейтральной темой, наверное, могут быть разве что красоты природы; и даже авторов исторических романов нередко упрекают за то, что, они, мол, неверно описали чьих-нибудь предков и их родной хутор… Но, да, Хатльгрим порой любит провоцировать своих земляков. (Кстати, называть исландского автора по имени — совершенно нормально, поскольку Хельгасон не фамилия, а отчество. Большинство исландцев имеют лишь имена и отчества, обладателей фамилий в собственном смысле слова среди них немного, и чаще всего их фамилии имеют зарубежное происхождение.)

— Героиня романа вспоминает свою жизнь на фоне драматических событий ХХ века, в том числе Второй мировой войны. Что нужно знать современному российскому читателю об этом периоде в истории Исландии, прежде чем приступать к чтению?

— Положение Исландии во время Второй мировой войны было особенным: если в 1939 году остров входил в состав Королевства Дании на правах автономии, то в 1944-м договор с датским королем истек. К тому времени Дания давно уже находилась под немецкой оккупацией, а в Исландии стояли войска союзников (сначала британские части, а с 1942 года — американские). Контролировать атлантические территории королевства, да и просто поддерживать с ними связь, при опасности мореплавания в военное время, было трудно. Исландцы были фактически предоставлены сами себе, к тому же за годы войны благодаря поставкам рыбы в Великобританию у острова сложилась база для экономической независимости.

Несмотря на всю фантастичность биографии Геры Марьи, главной героини и рассказчицы в романе, историческая обстановка в Дании и Исландии 1940-х годов в книге изображена достоверно. (В том же, что касается событий за пределами этих стран, возможен полет фантазии.)

Сильное впечатление производит сцена, когда датский король Кристиан X получает известие о том, что исландцы сочли нецелесообразным продлевать договор с Данией и предпочли независимость. В этой сцене король пребывает в беззащитном положении: он сидит в своем замке со сломанной ногой, а по замку вольготно разгуливают немецкие офицеры, не испытывающие перед монархом ни малейшего пиетета — и именно тогда дипломат Йоун Краббе приносит ему известие о решении исландцев. Эта сцена обладает глубокой психологической убедительностью.

Кстати, среди некоторых исландцев бытовало мнение, что надо было подождать с провозглашением независимости до окончания мировой войны, иначе все выглядело так, будто они бросили Данию и датского короля в трудное время. Однако обстоятельства сложились именно так, как описано в книгах по истории Исландии — и в этом романе.

— В романе много остроумных наблюдений за жителями Исландии, за их национальным характером. Узнали ли вы что-то новое об исландцах, когда впервые прочитали эту книгу?

— У Хатльгрима во многих книгах присутствует рефлексия над исландским национальным характером, даже в романах о современности. Он, не жалея красок, живописует как положительные, так и отрицательные качества своих земляков. И как человек, которому посчастливилось в жизни пообщаться с разными исландцами, я могу сказать, что его характеристики верны и метки. Да, исландцы любопытны, смекалисты, не унывают, умеют находить выход из трудных ситуаций, ценят теплые чувства, но в то же время они могут быть грубы и безалаберны.

В «Женщине при 1000°C» действуют самые разные персонажи-исландцы: и члены семей рейкьявикской «верхушки» былых времен, и представители современного общества потребления, и рыбаки с Западных фьордов, и брейдафьордские фермеры и батраки, с которыми героиня много общалась в раннем детстве (повседневный быт этой сгинувшей островной микроцивилизации поражает воображение!), и деятели национальной культуры.

Исландские персонажи «Женщины при 1000°C» обеими ногами стоят на земле и не витают в облаках, и это качество наделяет их в лучшем случае практическим здравым смыслом (например, Масу, мать рассказчицы, которую та не без оснований называет мудрейшей в мире женщиной), а в худшем — узколобым практицизмом, стремлением к наживе, как у описанных в финальных главах коммерсантов 1940-х годов или невесток героини. Во времена детства и юности рассказчицы (в первой половине XX века) Исландия еще только начинала выходить на международную арену, только обретала независимость от Королевства Дании, так что герои книги — исландцы — поглощены мыслями о своем месте среди других народов, и собственная малочисленность оборачивается в их глазах то уникальностью, то печальным недостатком. А один из главных персонажей, Ханс Хенрик, начинает мыслить и действовать не как исландец — и терпит в жизни поражение.

Помимо исландцев, в романе присутствуют персонажи-датчане разных типов — от изящной Георгии, супруги президента, до скупой ютландской старухи, столь комичной в своем стремлении разделить на порции крошечную булочку в набитой припасами квартире… Кроме исландцев и датчан в романе действуют и представители множества других народов мира, жившие в разные эпохи.

— Как вам кажется, получилась ли эта история, написанная от лица женщины, убедительной? Почему автор выбрал именно такой прием?

— Сам автор рассказывал, что случайно познакомился с престарелой женщиной, чья судьба показалась ему уникальной. Он помогал обзванивать избирателей в преддверии парламентских выборов, и она рассказала ему свою биографию.

Но даже если б этот факт не был нам известен, то нельзя не согласиться, что история, изложенная от лица женщины, в любом случае производит сильное впечатление. Женщины оказываются одновременно и более беззащитными, и более стойкими перед лицом масштабных судьбоносных событий — даже когда речь идет об эмансипированных женщинах ХХ века.

Героиня-рассказчица, много повидавшая и пережившая на своем веку, обладает гораздо более широким кругозором, чем те, кто окружает ее в последние годы ее жизни (когда она уже прикована к постели), и многие интересы и устремления современных людей кажутся ей наивными или нелепыми, а то и вовсе предосудительными. Она не прочь обругать своих земляков, особенно исландских политиков времен кризиса 2009 года.

Однако сама она отнюдь не образец идеального морального облика. На ее счету множество романов с самыми разными мужчинами, доводилось ей и предавать, и даже становиться причиной гибели других людей, в частности тех, кто был ей дорог. Эти поступки она совершает не по злому умыслу, а исключительно под влиянием обстоятельств (порой роковых). Стоит ли осуждать за них героиню — вопрос, на который не существует готового ответа. Человеческая жизнь, и особенно в необычных и/или страшных ситуациях далеко не всегда подразумевает однозначные ответы.

— Ольга, вы много лет работаете с текстами Хатльгрима Хельгасона: перевели некоторые из его стихотворений, четыре романа и сейчас работаете над пятым. В чем, на ваш взгляд, заключается своеобразие стиля его произведений?

— Стиль Хатльгрима действительно не похож ни на какой другой в современной исландской прозе. Одна из его характерных черт — обилие авторских неологизмов. В его первых книгах они были юмористические и порой носили нарочитый характер, но со временем утратили эту нарочитость и стали мимикрировать под обычные исландские слова.

Впрочем, многие исландские писатели начиная с классика XIX века Йоунаса Хатльгримссона без устали придумывают новые слова, кто-то в большем объеме, кто-то в меньшем — будто уже существующего богатого лексикона все равно недостаточно, чтоб в полной мере передать все аспекты и нюансы человеческой жизни.

Хатльгрим прибегает также к парадоксальным суждениям, к гротеску, к неожиданным сопоставлениям. Он блестяще владеет всеми стилями исландского языка, от высоколобых поэтизмов до самого вульгарного жаргона, а также может позволить себе каламбуры на иностранных языках, остроумные переделки иноязычных слов. Во многих романах у него присутствуют персонажи с дефектами речи или откровенно косноязычные.

Еще его герои могут попадать в неправдоподобные ситуации, а потом может выясниться, что эту ситуацию автор (почти) без изменений позаимствовал из чьих-либо мемуаров или подсмотрел в жизни.

— Роман «Женщина при 1000°C» впервые вышел на родине в 2011 году, а первое издание на русском языке появилось в 2015 году в издательстве Corpus — в вашем переводе. Спустя десять лет опубликовано второе русское издание, на этот раз в издательстве «Городец». Чем это издание отличается от предыдущего?

— Прежде всего я благодарна издателям за саму возможность заново обратиться к переводу этой книги. Наверное, с точки зрения обывателя, переводчики вообще странный народ: поставив последнюю точку в рукописи, они не могут успокоиться, а продолжают спрашивать себя: точно ли то или иное переводческое решение было идеальным? а нельзя ли его пересмотреть?

Естественно, новое издание диктовало необходимость снова взглянуть на текст свежим взглядом. Скажу сразу, что каких-либо радикальных изменений в него внесено не было, принцип перевода стиля Хатльгрима, выработанный десятилетия назад, выдержал проверку временем. Но отдельные места в тексте потребовали пересмотра: где-то были перефразированы отдельные предложения и длинные абзацы, где-то найдено более удачное решение для передачи каламбура, где-то обнаружена ранее не замеченная скрытая цитатa, где-то внесен недостающий, нo необходимый комментарий. Словом, «Женщина при 1000°C» осталась самой собой, но была умыта и причесана.

Заодно хочу сказать огромное спасибо редактору Анатолию Чеканскому за тщательную работу над второй версией перевода. Порой у нас были разногласия, особенно это касалось отдельных случаев при передаче стилистики языка рассказчицы: она склонна к смешению высокого и низкого стиля или может вдруг перейти от глубочайшей серьезности к иронии. По-русски такие сшибки стилистических регистров могут вызывать недоумение (хотя они существуют и в отечественной литературе, например, к ним любил прибегать Венедикт Ерофеев). Но споры и разногласия участников творческого процесса — совершенно нормальное явление, особенно когда речь идет о сложной и глубокой книге.

Кстати, редактор обратил мое внимание на одно обстоятельство, которое я до того считала само собой разумеющимся: пока героиня живет в Дании, она порой называет улицы и районы Копенгагена по-датски, а порой переводит их названия на исландский язык — например, улицу, где стоит ее школа, называет то Sølvgade, тo Silfurgata. В исландском языке есть особые названия для европейских городов и регионов, сыгравших в истории Исландии важную роль, — например, тот же Копенгаген исландец назовет на своем языке Kaupmannahöfn, хотя по-датски этот топоним звучит как København. Поэтому в «копенгагенских» главах романа присутствует топографический разнобой: названия улиц и районов то передаются примерно так, как они звучат по-датски, то переводятся на русский язык. Такая неунифицированность — не каприз автора или героини, она глубоко укоренена в исландской истории и культуре. В те времена, когда Исландия входила в состав Королевства Дании и исландцы часто ездили в Копенгаген, они воспринимали Данию как почти что свое пространство, оттого и называли его улицы на родном языке, но все-таки не полностью свое — оттого и не забывали датских названий. Это специфическое отношение необходимо было отрефлектировать и откомментировать.

— Расскажите немного о романе Хатльгрима Хельгасона, над переводом которого вы работаете сейчас.

— Это тоже исторический роман под названием «Шестьдесят килограммов нокаутов» — второй том к вышедшим ранее «Шестидесяти килограммам солнечного света». Главный герой там тот же, что и в предыдущей книге, но уже повзрослевший, переживший немало сердечных бурь. И место действия то же — Сегюльфьорд, но теперь в свои права вступил ХX век, и перед нами не забытый богом поселок, а довольно оживленный городок, где строится фабрика по производству селедочной муки и рыбьего жира, причаливает бесчисленное множество рыболовных судов, днем кипит работа, а по ночам — страсти, а главный герой выясняет кое-какие подробности судьбоносных событий своего прошлого.

По стилистике этот роман напоминает «Шестьдесят килограммов солнечного света»: те же словотворчество, парадоксальные сравнения, сложная игра слов, четверостишия в традиционной форме, описания старинного быта (пусть в Сегюльфьорд и пришла индустриализация, но многие герои все еще живут в полуземлянках). В этом романе также присутствует бесподобный сплав высокого и низкого, трагичного и разудалого, меткие наблюдения насчет национального характера исландцев и не в последнюю очередь — описание человеческих чувств, глубоких и переменчивых, как море, и сильных, как буран на высокогорье.