Искусство доставать запчасти

Беседа с Сергеем Канунниковым, автором книги «Хочу машину! Личный автомобиль в советской повседневности (1917–1991)»

Автомобиль в СССР был не только средством передвижения, но и наградой, символом статуса, а также помогал выживать в ситуации почти полной личной несвободы. Страна без рынка и частной собственности выстроила вокруг него целую культуру — с гаражами, мастерами-частниками, очередями и искусством доставать запчасти. Борис Куприянов поговорил об этой культуре и ее героях в Доме творчества Переделкино с Сергеем Канунниковым, автором книги «Хочу машину! Личный автомобиль в советской повседневности (1917–1991)». Публикуем сокращенную текстовую версию их беседы.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Дорогие друзья, здравствуйте. На самом деле у меня довольно сложная задача, потому что книга не такая простая, как кажется. В ней есть три важнейшие составляющие. Первая, может быть, самая информативная — историческая: более или менее понятная история личного автотранспорта в СССР. Вторая часть — социальный аспект владения автомобилем. И третья, я бы назвал ее психологической, — как воспринималось само владение машиной, как воспринимался водитель, человек-автовладелец в разные периоды. Об этом мы и будем говорить, но для начала я хочу спросить, а с чего вообще все началось? Ведь если открыть «Золотого теленка», мы увидим, что автомобиль там вещь совершенно особая: сам факт существования машины кажется странным, почти неестественным. Так ли это?

— Здравствуйте, спасибо, что пришли. Скажу пару слов сначала. Автомобиль как предмет техники, как железка, интересовал меня в последнюю очередь. За жизнь я написал огромное количество текстов на эту тему, да и без меня их хватает. В этот раз автомобиль интересовал меня прежде всего как яркий индикатор перемен в советской жизни. По истории автомобиля в СССР можно видеть, как менялась сама советская жизнь — со всеми ее причудами, странностями и смешным, если так можно сказать, грузом.

Что касается «Золотого теленка» и машины как инородного тела в начале этого пути — конструкция советской жизни после революции, после Октябрьского переворота вообще не предполагала существования автомобиля как личной собственности. По определению этого быть не могло. Разве что книгами можно было владеть — если их не сожгли в печке зимой семнадцатого года. А автомобили считались средствами производства и, естественно, общими. Все машины, оставшиеся от Российской империи, были национализированы.

Интересно, что как раз Российская империя и стала для меня темой в данном случае. Об этом мало кто пишет, но автомобили тогда уже довольно прочно вошли в российскую жизнь, о чем раньше почти никто не знал. Все советские книги по истории автомобилей, которые я читал в юности, начинались одинаково: «В дореволюционной России автомобильной промышленности не было». На самом деле это не так. Она существовала, пусть в зачаточном виде, но была. За десятые годы ввоз автомобилей в Россию увеличился в десять раз — до трех с половиной тысяч машин в год. Ничтожное количество, но рост был колоссальный.

Так вот, все эти автомобили, конечно, были национализированы. Личный автомобиль в принципе не мог существовать. Хотя кое-где оставались частные машины — как у Козлевича, условно говоря: что-то вроде металлолома, технический курьез.

А дальше начался удивительный, причудливый путь. Прошло всего десять лет после революции — и появились первые личные автомобили. Но с самого начала власть поставила автомобиль в особое положение: это была не собственность, а награда, своего рода приз. Люди честно зарабатывали на него, как, например, Маяковский. Он заключил в Париже договор на сценарий, получил хорошие деньги, купил себе «Рено» и привез его в Москву. Но, чтобы легализовать этот автомобиль, ему понадобилось полгода, хотя деньги были честно заработаны, налоги уплачены, все как положено.

И вот этот первый период, конец двадцатых годов, можно назвать эпохой автомобиля как награды — своеобразной отрыжкой НЭПа, временем относительной экономической свободы. До начала Второй мировой войны существовал именно этот принцип. Причем было важно не только заработать деньги, но и получить разрешение. А разрешение мог дать как минимум Микоян, тогда нарком торговли, а иногда и сам Молотов. И самое поразительное — ты не должен был понимать, по какой логике это решение принимается. Кому-то разрешали, кому-то нет, почему — оставалось загадкой. На письмах появлялись лаконичные резолюции: «Разрешить приобрести за свой счет» или «Не разрешить». Кто-то, как Михаил Жаров, писал письмо от руки, с орфографическими ошибками, и все равно получал ответ. Это выглядело как воля высшей силы, непредсказуемая и необъяснимая.

Показательна история с Любовью Орловой. Они с Александровым купили подержанный американский автомобиль. Формально такие машины можно было приобрести без разрешения, но, поскольку они покупали его у американца, работавшего в СССР, пришлось обращаться в инстанции. В прошении они писали, что живут на даче во Внуково, ездить далеко, и без машины никак. Через два года Орлова написала новое письмо: автомобиль полностью износился, и они хотели купить именно тот, который был в фильме «Светлый путь» — в сцене, где героиня, уже депутат, мчится над коммунистической Москвой в роскошном кабриолете. Это был не серийный автомобиль — ГАЗ-1140 с шестицилиндровым двигателем, выпущенный всего в шести экземплярах. Им отказали без объяснений, просто наложили резолюцию. Позже эти машины передали маршалам Советского Союза.

Эти письма читать сейчас забавно — аргументы, просьбы, оправдания. Но из них видно, что в определенных кругах автомобиль уже стал модным атрибутом. Если у одного актера есть машина, значит, и другому хочется. Об этом, кстати, много у Пришвина в дневниках — он был заядлым автомобилистом, и его записи прекрасно передают эту атмосферу.

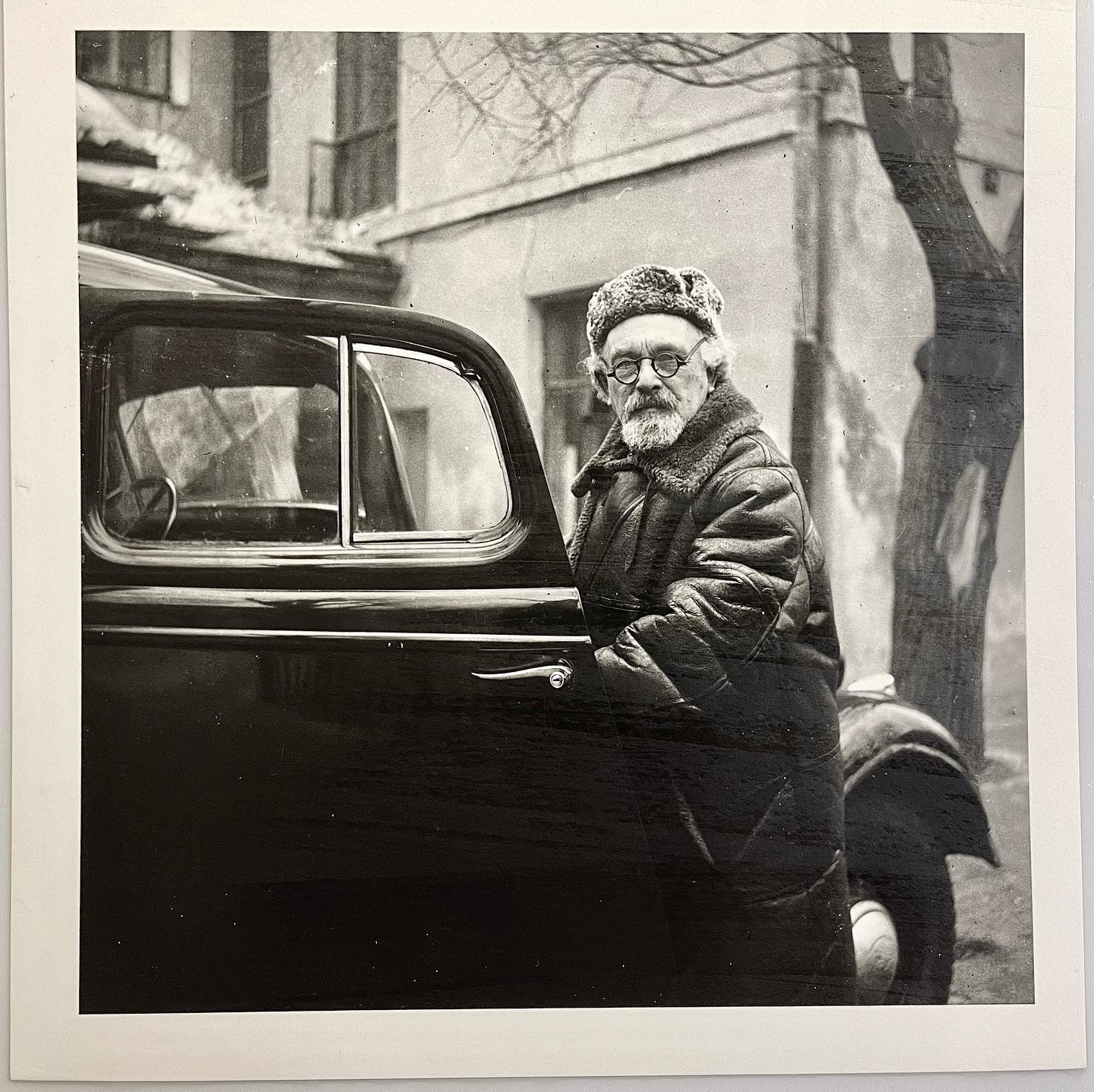

Я могу подробно рассказать про все его машины. Первую он купил в 1935 году — тоже по специальному разрешению. Это был ГАЗ-А, первый советский массовый автомобиль, копия «форда А». В дневнике он отмечал, что получил разрешение всего за неделю — и был поражен: обычно ждешь ответа год, а тут вдруг так быстро. Кстати, за руль он впервые сел в шестьдесят один год и ездил до восьмидесяти двух.

— Он же получил такой смешной грузовик.

— Да, у него был забавный грузовик — об этом стоит рассказать отдельно. Очень показательная история, чисто советская логика. В 1936 году на Горьковском автозаводе запустили производство ГАЗ-М1, и буквально через несколько месяцев после начала выпуска вышло постановление об обязательном обмене всех ГАЗ-А с открытым кузовом, а также фордов А. Сначала ведь собирали лицензионные форды, а потом решили принудительно заменить их на новые «эмки» — в Москве и Ленинграде. Был установлен срок обмена для всех автомобилей, казенных и личных. Процедура обязательная, но, как обычно, постановления писали одни, а выполнять должны были другие. Машин катастрофически не хватало.

Москва в первый год получила только две с половиной тысячи «эмок», при том что на них претендовали государственные учреждения, наркоматы, прокуратуры. А в 1937 году в журнале «За рулем» даже опубликовали новое постановление: водителей, продолжающих ездить на старых моделях, могли привлечь к уголовной ответственности. При этом обмен был бесплатным.

Вот откуда у Пришвина появился тот самый грузовик. У него был ГАЗ с открытым кузовом. Жил он в Подмосковье, на даче, и формально под действие постановления не попадал. Но у него была квартира в Москве, куда он иногда ездил на машине. Там его и останавливали милиционеры — грозили штрафом. В итоге он сдал свой ГАЗ, но «эмку» получить не смог, хотя по закону она ему полагалась. Тогда он купил в каком-то издательстве подержанный грузовик. Между прочим, это был первый в истории Советского Союза кемпер — дом на колесах.

Пришвин был заядлым охотником, и в кузове ему соорудили фанерную будку. Он поставил там кровать, стол, готовил еду, когда ездил на охоту. А кроме того, он был страстным фотографом и оборудовал в этой будке фотолабораторию. В дневнике он даже писал, как подобрал занавески на окна, чтобы можно было работать с пленкой, не засвечивая ее. «Эмку» он все-таки дождался в 1940 году, за несколько месяцев до войны, но вскоре понял, что его обманули: машину выдали после капитального ремонта, а не новую. На ней он ездил до 1947 года.

— А с чем было связано это решение заменить все М на А?

— Как это часто бывало, государство ничего не объясняло. Никаких официальных причин не приводилось. Ну просто некрасиво: новая коммунистическая Москва, только что построена гостиница «Москва», а рядом ездит древний форд двадцать восьмого года, тот самый ГАЗ-А.

— То есть это были исключительно эстетические какие-то соображения?

— Конечно. А те машины, которые убирали из Москвы, отправлялись в провинцию. В провинции можно. Все как обычно: есть парадная дорога, как перед Олимпиадой, а все помойки по пути от дома до работы закрыты новым забором. Так и здесь.

— А во время войны, насколько я понимаю, машины реквизировались почти все?

— По всей видимости, да, почти все. Я нашел источники, где упоминается, что у некоторых автомобили все же оставались — например, у того же Пришвина. Формально он свою машину отдал, но официально ее не реквизировали. Другое дело — бензин. Его можно было получить только по лимиту и в крайне малых количествах. Так что даже те, у кого машины оставались, фактически ездить на них не могли.

— После войны в СССР было ввезено, у вас разные данные приводятся, до ста тысяч трофейных автомобилей. Их привозили самые разные люди — от лейтенантов и старшин до генералов. Что происходило с этими машинами после возвращения? Разрешалось ли ими владеть, и стали ли они началом массового автопарка в стране?

— Это отдельная и очень важная история. Обычно считают, что революция в сфере личного автомобиля началась в 1947 году, когда запустили производство «москвича» и впервые санкционировали свободную продажу машин — без всяких разрешений и прошений. Но, на мой взгляд, настоящая революция началась раньше, с потока трофейных автомобилей.

Точных цифр никто не знает и, вероятно, уже не узнает: машины попадали в страну самыми разными путями, проследить это невозможно. Я интересовался этим, и единственный способ был бы — по государственной регистрации. Но когда я спрашивал людей в ГИБДД, довольно высокопоставленных, они только развели руками: архивов тех лет просто не существует.

Революция заключалась в другом: этих машин было много, и получали их по-разному — покупали, обменивали и т. д. Но главное — их владельцами становились обычные люди, не только генералы. Тем более что генералы очень скоро начали продавать трофейные автомобили своим водителям: стало как-то неприлично генералу ездить на немецкой машине.

Если посмотреть фильмы конца сороковых — начала пятидесятых годов, улицы Москвы тогда удивительно напоминают конец восьмидесятых, начало девяностых. Помните, когда в городе вдруг появились иномарки? Можно сравнить ленты семидесятых с каким-нибудь фильмом 1989 года, где в потоке машин мелькает множество импортных автомобилей. Примерно то же самое произошло и после войны, сразу после сорок пятого. Смотришь старые хроники — просто улица, не постановочный кадр, — и можно изучать историю немецкого автопрома во всем его разнообразии. Этих машин стало много, и доставались они обычным людям. Для многих это был первый автомобиль в жизни. И кто-то потом мог с улыбкой говорить: «Моя первая машина была „мерседес“, а вторая — „запорожец“, третья — „жигули“».

Во-вторых, это было настоящее техническое чудо. Уровень этих автомобилей был несравним с тем, что знали советские люди. Даже профессиональные шоферы или автомобильные инженеры, впервые садясь за руль трофейной машины, испытывали шок: комфорт, мощность, управляемость, но главное — надежность.

В середине семидесятых я занимался тем, что ходил по Москве с фотоаппаратом «Смена-8М» и снимал эти трофейные автомобили. Несколько фотографий вошли в книгу — они сделаны примерно в 1974-1975 годах. И что поразительно, на них все еще ездили. Это не был антиквариат — на этих машинах семьи ездили на работу, на рынок, на дачу.

Этот первый послевоенный взрыв изменил, можно сказать, автомобильную культуру. Тогда впервые сформировалось представление о том, что такое автомобиль и что им может владеть обычный человек. Для меня это особенно важно — изменение роли автомобиля в социальной и в известной степени в социально-психологической жизни. Люди вдруг осознали: вот такие машины вообще существуют. И в их сознании это стало знаком того, что возможен другой уровень, другой мир.

— В 1947 году автомобили начинают продавать простым гражданам. Конечно, позволить себе это могли немногие — страна бедная, разоренная войной, — но теоретически любой человек мог купить машину. Черный рынок автомобилей возник вместе с потоком трофейных машин, и вместе с ним начала формироваться целая инфраструктура: запчасти, мастерские, обмены, свои люди, свои разговоры. Главное, что у водителя, у автолюбителя появляется новый социальный статус. Сначала это было не так заметно, но постепенно становилось очевидным. Возникает своя культура, сообщество — люди говорят на другом языке: «где свечи взял», «у кого тормозные колодки достал». Начинается новая история — история автолюбителя как отдельного типа, новой идентичности.

— Конечно, это так. Но здесь важно само понятие «черный рынок». Если говорить о позднем СССР, то все, что связано с автомобилями, — сплошной черный рынок. Других рынков в стране просто не было: колхозный и черный, и всё. Иного существовать не могло.

Интересно другое: когда все это началось? Мы привыкли считать, что сталинская система была жесткой, четкой, все распределено, каждый шаг регламентирован. Автомобиль можно получить только по разрешению. Кстати, даже новые шины выдавались только по разрешению. Товарищ Погодин, в честь которого названа улица, на которой мы находимся, писал целое прошение — очень трогательное — в связи с тем, что на его ЗИС-101 износились шины. Так вот, разрешение требовалось и на это.

При этом никакой инфраструктуры для личных автомобилей до войны не существовало вообще. Непонятно, где брали запчасти. Станций обслуживания личных машин не было по определению. И вот в дневнике Пришвина появляется запись: фамилия человека и пометка — «тот, кто может достать». Уже в 1938 году появляется это ключевое советское слово: не «купить», а «достать». Он налаживает неформальные отношения со Вторым авторемонтным заводом в Москве (ВАРЗ), чтобы ему там что-то ремонтировали. То есть вся эта система неформальных связей, договоренностей, обменов начала складываться еще тогда.

После войны все это, естественно, продолжилось. Автомобили начали продавать, формально купить мог любой, у кого есть деньги, но инфраструктуры по-прежнему не было. Люди ремонтировали машины сами или находили знакомых, но от автомобилей никто не отказывался. Почему? Хотя бы по двум причинам. Во-первых, автомобиль дал советскому человеку ощущение новой свободы. Самый яркий показатель — бум автотуризма 1950-х годов. Этим людям, которые со своими семьями отправлялись в путешествия на собственных автомобилях, стоило бы давать ордена. Ведь это был настоящий подвиг. Кто-нибудь из вас знает, что такое вулканизация колеса в дороге? Нужно было разобрать колесо, достать камеру и чинить ее бензином, потому что электрического вулканизатора у них, конечно, не было.

И вторая причина — автомобиль стал элементом престижа. Уже в послевоенный период, на фоне роста потребления и изменения стандартов, он постепенно вошел в обязательный набор вещей, которые должны быть у благополучного советского человека. При этом очень часто автомобиль на самом деле был не нужен.

— Если в сталинское время автомобиль был исключительно наградой, то к концу пятидесятых он уже стал, пусть с большими ограничениями, но все же более доступной вещью. Это был знак престижа, показатель положения, и речь уже шла не о том, что ты партии угодил.

— Конечно, это разные вещи, это совершенно не то, что было до войны, но здесь опять работали горизонтальные связи — если вертикальные связи отсутствуют, появляются горизонтальные. Если есть автомобили, кто-то должен их покупать; если на машины выстраиваются очереди, надо либо стоять в них, либо придумывать способы обойти их. Если запчастей нет, их все равно как-то достают. Парадокс: запчастей нет, но машины ездят. Чего только не придумывали: купить нельзя — можно достать; лучшим другом становится директор станции техобслуживания или частный механик из гаража.

— В русском языке есть даже особое понятие — «гаражная культура», которая сложилась именно вокруг автомобилей. Речь не о частных, а о гигантских государственных гаражах, где работали мастера, умевшие все: починить, покрасить, достать нужную деталь. Это была своя среда — со своими анекдотами, разговорами, партиями в карты. Я вспоминал перед презентацией: самые большие гаражи, которые я видел в жизни, находились за станцией метро «Университет». Огромная территория, несколько гектаров. Там было все — от импровизированных публичных домов до складов с книгами.

— Гаражная культура — да, я уделил этому особое внимание, потому что это вообще отдельная история. Целый мир — интересный, противоречивый, со своей логикой и традициями. Для меня, например, это было и школой. Моим первым учителем стал Игорь, работавший инженером на государственном предприятии. Он получал 180 рублей, а еще примерно 600 зарабатывал в гараже. Правда, работал он каждый день, без выходных. Но таких людей тогда было много — в каждом гараже кто-то ремонтировал машины, подрабатывал, помогал другим.

Это был отдельный мир, важный для мужчин. Ремонт автомобилей в каком-то смысле стал социальным оправданием отдыха. Жены часто даже не знали, где находится гараж. Машина стоит где-то там, и мужчина говорит: «Мне надо отремонтировать». Любая жена отпустит — она же знает, что в советской машине всегда есть что чинить. Так не бывает, чтобы уже все отремонтировано: обязательно найдется что-то еще.

Там царило настоящее братство. Можно было взять запчасти: «У меня шаровая опора сломалась, у тебя есть новая?» — и человек давал. Всегда кто-то помогал. Чтобы, скажем, перевернуть машину и сделать антикор на парковке, нужны были четыре человека. Это было и сообщество, и клуб. Без изысков — колбаса, пиво, иногда водка. И конечно, разговоры: о спорте, политике, философии, обо всем подряд. Расходились оттуда, как правило, часов в одиннадцать вечера — именно расходились, а не разъезжались, потому что ехать, как правило, уже было некому.

— Слушайте, вопрос, конечно, спекулятивный, но интересный. Мне кажется, точка зарождения всего этого была не столько в самой машине, сколько в ощущении, что она открывает дверь в другое пространство — в зону личной свободы, которой в советской жизни почти не существовало. Машина становилась чем-то вроде персонального кабинета на колесах, кусочком автономии, где человек сам решает, куда ехать, кого везти и так далее. Конечно, наличие автомобиля было катализатором, но мотивы людей не сводились только к престижу. Да, престиж присутствовал, но не как главная цель. Скорее это было сродни выбору жизненного пути. Кто-то выбирал автомобильную среду, потому что она давала ощущение движения, независимости, участия в каком-то другом, полулегальном, но живом мире. И в этом смысле гаражная культура не была заранее спроектирована. Никто не собирался ее создавать, не думал, что из мелких гаражей и дружеских ремонтов вырастет целая экономика. Все появилось стихийно — из желания выжить, приспособиться, но при этом сохранить хотя бы крошку личной свободы.

— Это один из парадоксов советской социальной системы, ее психологии. Помните, у Рощина в «Старом Новом годе» сказано: «Не ты владеешь автомобилем, а автомобиль владеет тобой». И действительно, никто от него не отказывался, хотя это было тяжело, хлопотно и дорого. Советский человек вообще был экономически неграмотен — в прессе почти никогда не писали, сколько на самом деле стоит содержание машины. Даже в журнале «За рулем» такие темы обходили стороной, будто говорить об этом неприлично.

И все же автомобиль прочно вошел в систему растущих жизненных стандартов. Людям хотелось не просто есть, а есть вкусно, не просто одеваться, а одеваться модно. Не просто иметь магнитофон, не «Днепр-11», а хотя бы «Яузу-207», а лучше — Panasonic. Машина естественным образом становилась частью этого набора.

Плюс — свобода. Возможность не толкаться в метро, а поехать на работу на своей машине. Таких людей становилось все больше. Но все равно даже в начале восьмидесятых, когда я ездил зимой, на меня показывали пальцем и говорили: «Ты что, она же сгниет!»

— Когда началась следующая эпоха? С появлением «жигули», в связи с тем, что машины стали еще более доступными и их начали выпускать в разы больше? Как прошли эти изменения в 1960-е и 1970-е годы в отношении к машинам? Можно ли было тогда уже не заниматься автомобилями самостоятельно, отвезти по блату в техцентр и рассчитывать, что там все сделают?

— Всегда были люди, которые не занимались машинами сами. Понятно, что Жаров не ремонтировал свой автомобиль, он даже если бы захотел, не смог бы. Один мой знакомый, ветеран, сказал замечательно: у нас была страна всеобщей слесарной грамотности. Это действительно так, потому что подавляющее большинство автолюбителей что-то должны были уметь делать — хоть немного. Понятно, не перебирать двигатель, хотя и это случалось. Один мой приятель, с которым я дружу до сих пор, закончил МГУ, географический факультет, он прекрасно говорит по-французски, настоящий гуманитарий. И вот представьте: человек снимает со своего «запорожца» 968-го двигатель, вместе с другом затаскивает его в квартиру и зимой перебирает по книжкам. Правда, он чуть не отравился — двигатель нужно было промыть бензином. Он мыл его в ванной и, чтобы не отравить семью, закрыл дверь. Но остался в живых, я позавчера с ним разговаривал. Это не анекдот. Я сам двигатель дома не перебирал, но аккумулятор ремонтировал с помощью гудрона, моторного масла и газовой плиты.

С появлением «жигулей» количество владельцев автомобилей сильно выросло, и среди них становилось все больше людей, которые не могли или не хотели разбираться сами. Трудно представить дирижера симфонического оркестра, перебирающего карбюратор. Им приходилось выбирать между двумя путями. Первый — государственный автосервис. Просто так туда идти было очень рискованно: и для себя, и для машины. Надо было подружиться с механиком или, еще лучше, с директором автосервиса. Помните, как Михалков играет инспектора ГАИ? Вот типичный пример, с ним хотят дружить все. Второй путь — искать человека вроде того моего знакомого Игоря, который после основной работы трудился в гараже, зарабатывал по шестьсот рублей и делал все, даже аварийные машины, от которых отказывался автосервис. Приезжал человек после аварии, ему говорили: «Не можем отремонтировать, только кузов менять остается». А этот мастер делал все сам — на самодельных стапелях, красил и доводил до ума. Надо было искать такого человека.

Автомобиль был одним из главных элементов советской жизни, своеобразным драйвером этого процесса. Понятно почему — он технически сложный и дорогой, и именно вокруг него особенно активно разрастались теневые отношения. В известной мере это был своего рода общественный договор с государством, которое смотрело на все эти неформальные связи сквозь пальцы. Моего знакомого Игоря, которого я часто вспоминаю, поймать было фактически невозможно, да и никому не нужно. Кто бы стал это делать? У милиционера тоже есть машина, ее тоже надо чинить. Ему проще договориться с Игорем, чтобы тот отремонтировал автомобиль, чем ловить его за нетрудовые доходы. Это и был общественный договор: государство не могло обеспечить людей ни запчастями, ни шинами, иногда даже самых простых деталей не хватало, но на многое закрывало глаза, чтобы система хоть как-то работала. Знаменитая советская формула: в магазинах ничего нет, а на столах все есть. То же самое и с автомобилями: запчастей нет, шин нет, но все почему-то ездит. Кто-то что-то прикрутил на проволочке, кто-то где-то достал нужную деталь — и все функционирует. Люди адаптировались к этой системе.

— Каковы были другие пути получения машины, кроме стояния в очереди?

— Очереди были очень разными, иногда совсем недлинными; многое зависело от того, где и кем человек работал. Сейчас в интернете пишут, что машину ждали по десять — пятнадцать лет, но это не соответствует действительности: чаще ожидание длилось год-два, иногда три, а иногда гораздо меньше. Если человек работал на престижном крупном заводе, ему могли выделить машину быстрее. Были и альтернативные пути — прежде всего, вторичный рынок; это отдельная советская история: без криминала обойтись было невозможно. Нельзя было просто продать машину за деньги по договоренности, все нужно было оформлять через магазин, где цену назначало государство; при этом цена для покупателя и для продавца различалась, а разницу называли «дым». Государство брало 7% при оформлении, но реальная рыночная цена была иной: я помню, что «Волга» на рынке стоила 20–25 тысяч, тогда как новая «Волга» во второй половине семидесятых продавалась за 9200. Людей, у которых были такие деньги, хватало, но это была незаконная, криминальная деятельность: через магазин оформляли машину, скажем, за 7–9 тысяч, с этих 9 платили 7% государству, а остальное передавалось из рук в руки. Еще один путь — знакомства и связи: у меня был знакомый, о котором говорили, будто он машину мог оформить даже на внучку; у него были хорошие контакты, он менял автомобиль примерно раз в три года, перепродавая его дороже, чем покупал.

— Мне кажется, что историю любой страны XX века можно рассказать через историю автомобилей. В Америке — начиная с «форда», в Германии — с «жуком» и его предшественниками появляются настоящие народные машины. В Японии и Корее было то же самое. Почему же в СССР не получилось выстроить такие отношения, почему не появился народный автомобиль? Почему даже «запорожец», который был формально доступен, стал предметом презрения, а не машиной, объединяющей молодежь, чтобы, скажем, поехать на Кавказ?

— Ну да, презирали. В СССР жили около 280 миллионов человек, а Запорожский автомобильный завод, если мне не изменяет память, выпускал от силы 110 тысяч машин в год. О каком народном автомобиле можно говорить при таком соотношении? Что касается «запорожца» — да, его презирали, но все равно покупали. «Десять минут позора, зато я на работе» — знаменитая фраза из той эпохи. Для многих это был первый автомобиль, особенно для молодых людей, покупавших подержанную машину. Поэтому «запорожец» для людей моего поколения — почти символ, как первая любовь: смешной, несовершенный, но родной. Презирали, смеялись, но помнили, и для многих он остался теплым воспоминанием.