Империя «Прогресса»

Интервью с Олегом Зимариным об одном из лучших советских издательств

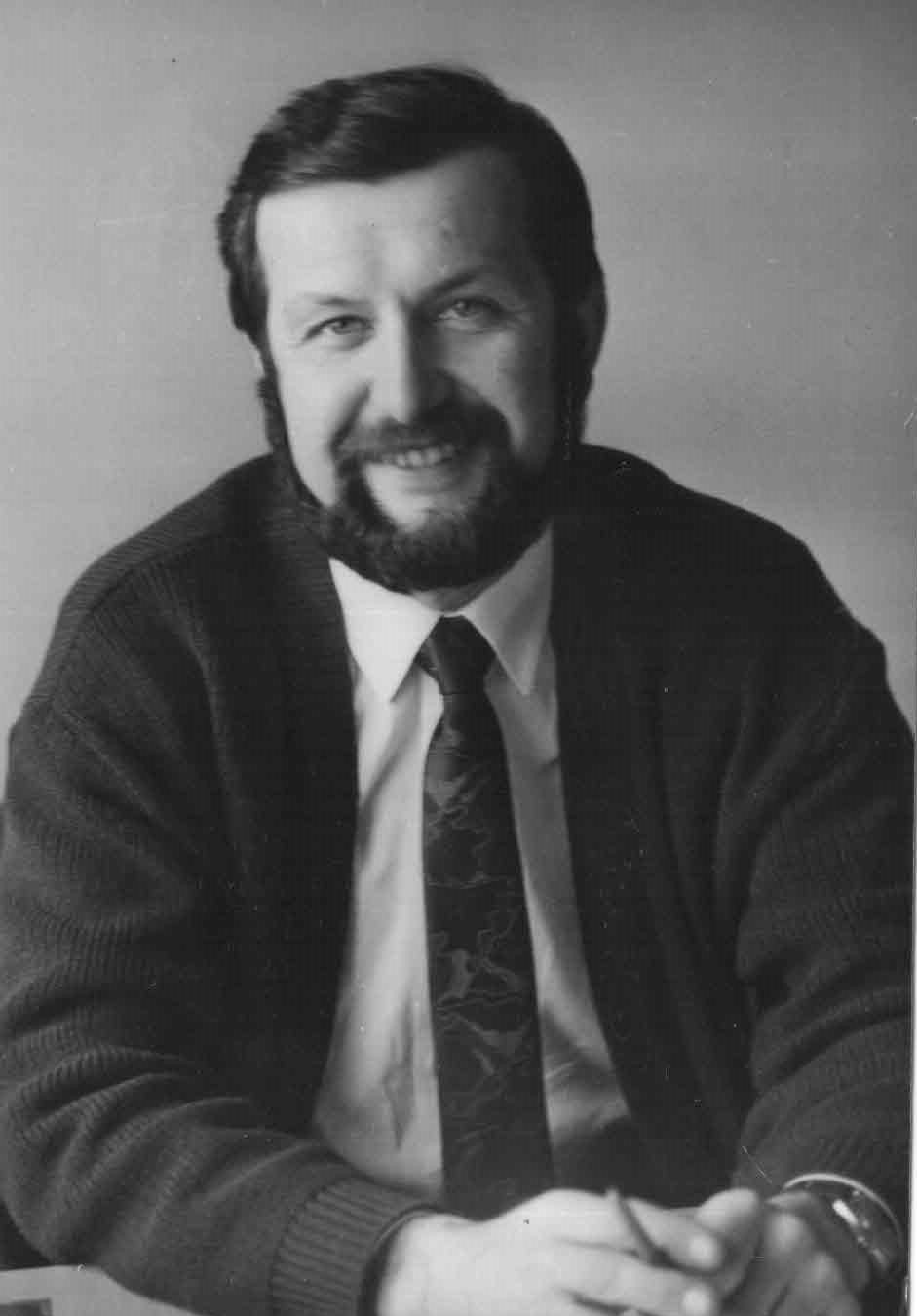

Фото предоставлены Олегом Зимариным

— Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в книжное дело.

— Мой путь направляла увлеченность историей. Я родился и вырос в старинном городе Риге, потом учился на историческом факультете Ленинградского университета, где моим учителем был известный специалист по времени Грозного и Годунова Руслан Григорьевич Скрынников. В Москве я оказался в 1980 году, после того как, окончив университет, отслужил в армии два года. Сначала устроился в Московский партийный архив, так уж сложилась судьба, изменившая траекторию научных интересов. Поработав там, я в 1984 году поступил в аспирантуру Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Профессиональная историческая подготовка у меня была хорошая, что пригодилось и там. Это было для меня очень интересно и познавательно, тем более что началась перестройка. Учась в ИМЛ и проработав почти два года в секторе произведений Ленина, я познакомился с работой издательств, прежде всего «Политиздата», некоторые технические редакторы которого находились непосредственно при институте. Имэловская школа подготовки классических текстов Ленина, Маркса знакома мне не понаслышке. В ней не было места вольностям, практиковалась тщательная подготовка научно-справочного аппарата изданий, включая комментирование произведений Маркса, Энгельса, Ленина. Творческой, но при этом точной и ответственной работе с авторскими текстами меня учил в ИМЛ и Георгий Александрович Багатурия, крупнейший наш марксовед, руководивший подготовкой международного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригиналов. Я был счастлив учиться у него. Поэтому школу редакционной подготовки я там прошел полноценную.

— А какая там была атмосфера?

— В годы перестройки, когда я там учился и работал, очень хорошая. Конечно, люди были разные. Были растерявшиеся догматики, но все-таки большинство сотрудников отличала высокая образованность, знание иностранных языков и самостоятельность мышления. Быть может, для кого-то сегодня это и прозвучит странно. Среди молодых — аспирантов и научных сотрудников — было много тех, кто стремился достичь чего-то большего, чем научные занятия. Кто-то пошел в политику, но я такого желания не испытывал. В перестройку приходилось читать множество лекций по поручению института, а иногда и ЦК КПСС, но при этом выступая от своего имени и высказывая собственную точку зрения, что я всегда подчеркивал. Да никто нас тогда и не настраивал на что-то заученное и конкретное. Выступал не только в Москве, но и за ее пределами: от Алма-Аты до Минска и Нарьян-Мара, в разных аудиториях — от коллектива киностудии «Центрнаучфильм» до преподавателей вузов, приходилось и вживую выступать, и в прямом эфире на радио. Речь в этих случаях шла уже о современных политических проблемах, о необходимости обновления теории социализма, о «белых пятнах истории», как однажды назвали мое выступление перед двумя сотнями преподавателей вузов Челябинска в местной газете. Вокруг того же крутились и мои публикации.

Что же касается приобретения издательского опыта, то этому способствовало и то, что моя супруга, работавшая редактором в исторической редакции «Советской энциклопедии», привлекала меня и к их работе. Изучил в деталях все методички по подготовке БЭС. И примерно в это время мне довелось подготовить книгу в издательстве «Прогресс» с ранее не публиковавшимися воспоминаниями о Ленине для Вьетнама.

— В смысле?

— На вьетнамском языке.

— А вы знали вьетнамский?

— Нет. Сейчас объясню, почему для этого не обязательно было знать вьетнамский. Один мой знакомый редактор предложил подготовить такой сборник для издательства «Прогресс», выпускавшего книги на иностранных языках. В книгу должны были войти воспоминания Бухарина, ленинских оппонентов — в советское время подобную книгу не могли опубликовать. Я согласился, и мне было это интересно, тем более что нечто подобное для «Политиздата» мы уже сделали. В результате подготовили издание: русскую версию готовила историческая редакция, а вьетнамская редакция перевела ее, и она вышла на вьетнамском. В процессе этой работы я познакомился с сотрудниками «Прогресса». Это было в конце 1989 года, когда издательство уже претерпевало большие изменения, при том что никто толком не понимал, чем все может закончиться. Постепенно менялась структура «Прогресса», и мне предложили возглавить одну из редакций. Я согласился. На тот момент я был кандидатом наук, старшим научным сотрудником ИМЛ, имел около двух десятков публикаций. Перспектив работы в ИМЛ в конце 1989 года я уже не видел, на ход реформ смотрел скептически и даже об этом писал.

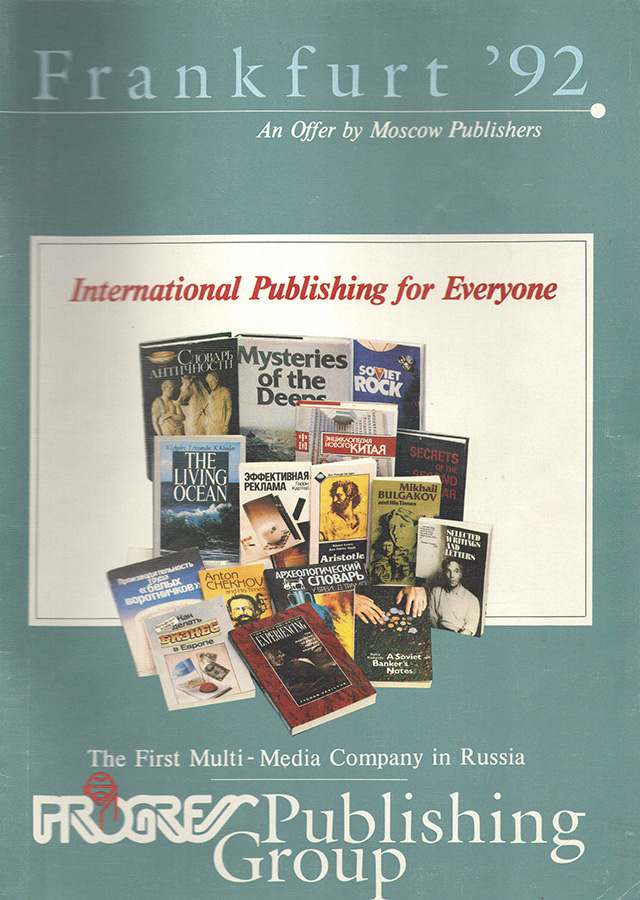

Предложение о переходе в «Прогресс» я принял и приступил к работе в марте 1990 года. Моя первая должность называлась «заведующий редакцией популярной литературы». Название звучало забавно, потому что сама эта редакция была создана на основе бывшей редакции произведений классиков марксизма-ленинизма, сотрудники которой остались без работы. А люди там были очень хорошие, профессионально подготовленные. Вскоре к редакции присоединили еще несколько обществоведческих отделов. Уже через год, когда «Прогресс» начал по-настоящему перестраиваться, на месте редакций стали возникать объединенные издательские фирмы. Так появилась «Прогресс-Академия», объединившая редакции истории, военной истории, международных отношений, философии и мою популярную редакцию. Всего было почти тридцать человек научных редакторов. Были и другие фирмы: «Прогресс-Универс», «Прогресс-Пангея» и так далее. Они пришли на смену прежним тематическим редакциям. В конце 1991 года «Прогресс» стал акционерным обществом и издательской группой, а моя внутренняя фирма получила статус ТОО как дочернее предприятие. В 1992–1995 годах она существовала как издательство «Прогресс-Академия» (ИПА), которое закрылось, когда компания учредитель — «Прогресс» фактически прекратила свое существование. Но мы продолжили работу тем же коллективом: словно предчувствуя катастрофу, несколько человек из состава ИПА летом 1994 года зарегистрировали издательство «Весь Мир». Изначально планировали выпускать путеводители, поэтому избрали такое название, но эти проекты остались на уровне идей. В итоге мы просто продолжили делать то, чем занимались раньше в «Прогресс-Академии», но уже под новой маркой, под которой работаем и сейчас.

— А как проходила работа в «Прогрессе»? Что было с авторами, рукописями, редакторами, как это все было устроено?

— Чтобы понять, что такое «Прогресс», нужно учитывать, что корни издательства уходят в 1920-е годы, во времена Коминтерна, и в ту атмосферу, которая тогда существовала в Советском Союзе. Коминтерн, как всемирная коммунистическая партия, состоял из национальных отрядов и с самого начала был ориентирован на пропаганду марксизма, коммунизма и на мировую революцию. Поэтому требовалось устанавливать взаимопонимание, в том числе языковое, с участниками мирового политического процесса. Необходимо было публиковать произведения Маркса, Энгельса, Ленина и другую революционную литературу. Этим занимались разные структуры при Коминтерне, который был достаточно подвижной организацией и постоянно менялся. В 1920-е годы существовало подобие издательства Коминтерна, а в 1931 году, когда идеи мировой революции уже поутихли, было создано Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР. Оно изначально занималось выпуском книг на иностранных языках — например, для китайцев на китайском, для поляков на польском. С европейцами было проще: там были свои компартии и переводчики — носители языка. А вот в странах будущего «третьего мира» ситуация была иной — они не могли издавать книги самостоятельно. Для этого нужны были переводчики, которые не только знали языки, но и понимали, о чем в книгах идет речь. Найти людей, способных понять, что писал Маркс или Энгельс, а потом изложить это на китайском, было очень сложно. Зачастую приходилось просто создавать на голом месте терминологический аппарат! И еще нужно было, чтобы кто-то у нас мог проверить такой перевод.

Отсутствие кадров такого уровня, обладающих теоретическими и языковыми знаниями, было огромной проблемой. Конечно, в том же Китае существовала какая-то интеллектуальная элита, марксистские кружки — партия образовалась там уже в 1921 году, — но это лишь один пример. Был еще арабский мир, были территории бывшей Российской империи, где проблема с национальными языками и системами письменности стояла особенно остро. Это был сложнейший комплекс задач, но их нужно было решать, потому что этого требовала политика. Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР (с 1938 года — Издательство литературы на иностранных языках) как раз и занималось публикацией документов и книг на языках разных стран мира, прежде всего в пропагандистских целях.

Коминтерн прекратил существование в 1943 году, во время Второй мировой войны. Имея таких союзников, как США и Великобритания, было трудно вести против них же коммунистическую пропаганду, поэтому Коминтерн и все его структуры были закрыты. После войны появилось некое слабенькое подобие Коминтерна — Коминформбюро, но затем его сменила другая форма взаимодействия — международное коммунистическое движение, представлявшее собой совокупность партий разных стран без единой формальной структуры. В 1946 году было создано Издательство иностранной литературы, выпускавшее переводы зарубежной литературы на русский — не только общественно-политические, но и художественные, и естественно-научные книги. В 1963 году два родственных предприятия — Издательство иностранной литературы и Издательство иностранной литературы на иностранных языках — были преобразованы в издательства «Прогресс» и «Мир». Каждое из них занималось переводами с русского и на русский, но вот сфера их была различной. По издательской легенде, изначально планировалось, что «Прогресс» будет заниматься естественно-научной литературой — физикой, химией, космосом, — а «Мир» станет общественно-политическим издательством, но машинистка все перепутала, и получилось наоборот: «Мир» стал выпускать преимущественно естественно-научную и научно-популярную литературу и успешно делал это до конца 1990-х годов, а «Прогресс» стал общественно-политическим. В 1982-м из «Прогресса» выделилось издательство «Радуга», специализировавшееся на переводной художественной литературе.

— Меня всегда занимало, почему у художественной редакции «Прогресса» были особые права: они ведь издавали то, что больше никто не мог издавать, — Маркеса, Кортасара, пускай и маленькими по советским меркам тиражами.

— Понимаете, в чем дело: «Прогресс» был особенным издательством из-за тесных связей с руководством партии. Его директор входил в номенклатуру должностей секретариата ЦК. Это была огромная организация — в период расцвета в ней работали около полутора тысяч сотрудников. «Прогресс» делился на три основные структурные части. Первая — управленческая: директорат, бухгалтерия, производственные и общеиздательские структуры (объединенная корректорская служба, машинописное бюро и прочее). Вторая — тематические редакции: истории, экономики, философии, права, словарно-энциклопедических изданий. Третья — языковые редакции, их было около пятнадцати: французская, немецкая, английская, польская, вьетнамская и так далее. У каждой были свои особенности. Так, английская редакция работала вовсе не на Англию или США, а на Индию, выпуская литературу на английском языке. При этом существовала и отдельная индийская редакция, издававшая книги на двенадцати индийских языках, включая синхала, урду, хинди и другие. Испанская редакция была огромной — около ста двадцати человек, она переводила и издавала все учебники для Кубы после революции, фактически работая как самостоятельное издательство. Немецкая редакция была небольшой: литература для ГДР не требовалась, немцы справлялись сами, как и китайцы. Зато немецкая редакция сотрудничала с издателями в ФРГ, налаживая связи и организуя совместные проекты. Не существовало финской редакции, так как она по сути была в Карелии, в Петрозаводске. Зато была мощная редакция, работавшая на Эфиопию, особенно в период, когда страна под руководством Менгисту Хайле Мариама взяла курс на социалистическую революцию, и СССР активно это поддерживал. Эфиопия — великая страна, единственная в Африке, которая не была колонией. «Прогресс» много работал и на амхарском языке.

Что касается правовых отношений: литература, переводившаяся на иностранные языки, как правило, была советской. «Прогресс» в рамках тогдашнего законодательства имел право перевести и опубликовать любую книгу, изданную в СССР. Конечно, заключались договоры с авторами и выплачивались гонорары, но практика была такой: например, издательство «Наука» выпустило книгу, скажем, того же моего учителя Руслана Скрынникова «Иван Грозный». «Прогресс», исходя из своих соображений, мог сказать: «На синхала нужен Скрынников. Срочно. Без этого никак». И выпуск обеспечивался. Заключался договор: «Прогресс» получал права на книгу либо через прямой контакт с автором, либо через ВААП — Всероссийское агентство авторских прав, с которым были тесные отношения. Права приобретались, и за дело бралась соответствующая тематическая редакция, готовила текст к переводу на иностранный язык. Иногда требовались дополнительные комментарии или адаптация текста, и тогда в работе участвовал сам автор, внося правки прямо в книгу. После согласования текст поступал на обработку в мощную корректорскую службу. Затем материал передавался в языковую редакцию, где специалисты по урду, сингальскому, вьетнамскому и другим языкам переводили его. В каждой языковой редакции были редакторы и переводчики — носители языка, которые жили в СССР. Это обеспечивало высокое качество перевода: редакторы, пусть и не носители, хорошо знали язык и следили за уровнем работы. В результате появлялась на том же синхала готовая книга «Иван Грозный и Российское государство в XVI веке». Печатали тиражи чаще всего на Можайском полиграфкомбинате, который работал преимущественно на «Прогресс», «Мир» и «Русский язык».

После печати книги нужно было доставить в Индию, Эфиопию или другие страны. Этим занималась фирма «Международная книга», а также «Книгоэкспорт». Они поставляли литературу по всему миру, в том числе в знаковые места типа магазина русской книги «Глоб» на бульваре Бомарше в Париже. «Межкнига» заключала договоры с издательствами, забирала тиражи и размещала их на огромном специализированном складе «Книгоэкспорта» на улице Бутлерова, 17, с лифтами для перемещения пачек книг. У самих издательств складов практически не было: у «Прогресса» имелся, кажется, лишь небольшой подвальчик-склад на Шелепихе. Да им и не нужно было их иметь.

— Потому что они не были собственниками этой продукции?

— Да нет, они были собственниками, но система работала иначе. Они же продавали книги в момент издания! Если речь шла о русскоязычных книгах, то внутри страны все забирала «Союзкнига». Эта организация заранее публиковала в своем книготорговом бюллетене информацию о том, какая книга выйдет и в каком месяце, рассылали ее в книжные магазины, а те отмечали, что им нужно, а что нет. Фактически «Союзкнига» формировала тираж, давала свои рекомендации по его размеру, и под это выстраивалась система лимитов на дефицитные бумагу, полиграфические мощности, а также на финансирование. Издательство печатало заранее согласованный тираж и его сразу же выкупали, оно не заботилось о том, куда он пойдет: в Эфиопию или в Иркутск.

Так, «Прогресс» в год мог выпускать до восьмисот названий книг на пятидесяти шести языках мира, включая русский, который всегда был в приоритете. Редакторы хотели, чтобы это были хорошие и интересные книги, в том числе западных авторов — философов, социологов. В «Прогрессе» издавался, например, Фернан Бродель, автор трехтомника «Материальная цивилизация и капитализм». Я лично подписывал к печати третий том «Время мира», а первые два вышли ранее без моего участия. Договоры с иностранными правообладателями заключались вначале через «Межкнигу», потом через ВААП. После присоединения СССР в 1973 году к международным конвенциям об авторском праве (Женевская конвенция) стало обязательным его соблюдение, и работа велась в рамках этих норм.

Самое ценное в том издательском опыте — тщательная работа с текстами. Отечественная книжная культура была очень высокой. Надо признать, что во многом это был и результат цензуры советских времен. Главлит отменили уже в 1980-е: когда я пришел в издательское дело, цензуры уже не было, но привычка все выверять осталась, и это было полезно. Тексты подвергались корректуре минимум дважды, а иногда и трижды, корректоры и редакторы работали максимально тщательно. У «Прогресса» была уникальная библиотека и особое подразделение — редакция, контролировавшая цитирование. В издательстве «Весь Мир» мы по мере сил сохраняем эту практику.

Многократная проверка со стороны тематической и языковой редакций гарантировала качество, уровень знания иностранных языков среди сотрудников был очень высоким. Чаще всего хорошо владели языками те, кто много времени провел за границей — по разным причинам. Такие люди часто попадали в «Прогресс». Были и те, кто по каким-то причинам оказался в опале — не слишком серьезной, но все же и для них «Прогресс» становился своего рода местом «ссылки». Так, заведующим одной из редакций, которую я позже унаследовал, был видный публицист Лен Карпинский, шестидесятник, критик ресталинизации при Хрущеве. Он работал в «Правде», в «Известиях». Его оттуда перевели в «Прогресс», что только обогатило коллектив: публика там была интеллигентная, а атмосфера соответствующая. Но в итоге он и тут не удержался.

Особую известность «Прогрессу» принесла редакция специзданий — так называемый «белый Прогресс». Она возникла, кажется, в 1960-е годы. Эта редакция выпускала исключительно переводы, не предназначенные для массового читателя. Книги печатали в небольшом типографском отделе издательства, тиражами до ста экземпляров. Каждый экземпляр имел номер, книги печатались без художественного оформления, в мягкой белой обложке. Поэтому их и прозвали «белым Прогрессом».

В редакции специзданий переводили то, что не считалось нужным давать в массовое чтение советскому человеку — например, труды апологетов империализма, — но было и много качественной литературы, которая позже выходила обычным тиражом. Список получателей этих книг был закрытым: это были члены Политбюро, ЦК и другие руководители. Позднее, в 1980-е, многие из этих текстов были переизданы: например, знаменитые в начале 1990-х книги Дейла Карнеги первоначально вышли в «белом» варианте.

Вспоминается начало 1990-х, когда «Прогресс» стал акционерным обществом и Россия открылась миру. Мы одними из первых начали проводить презентации книг. В нашем зале на двести-триста человек по такому случаю собиралась московская культурная элита. На презентацию переиздания нескольких выпусков знаменитого парижского эмигрантского альманаха «Минувшее» зал был полон и мхатовцами, во главе с Олегом Табаковым и Анатолием Смелянским. Период был бурный: иностранные авторы, большие тиражи. Уже работал рынок, но сохранялись и остатки советской системы.

— А откуда в «Прогресс» набирались кадры среднего звена? Это были выпускники университета печати или вроде того?

— Да вы что, это учебное заведение никогда в жизни никакой роли в развитии редакционной стороны российского книгоиздания практически не играло. Там готовили в основном только прекрасных специалистов для полиграфической промышленности, ну еще технических редакторов, но если говорить о редакторах научной, научно-популярной и общественно-политической литературы, именно о редакторах, то их готовила сама отрасль. Вот, допустим, редакция истории в «Советской энциклопедии» — там почти двадцать человек было, я их всех прекрасно знаю, много писал для них и вместе с ними работал. Естественно, там были кто угодно: кандидаты наук, доктора, историки, сидельцы из ГУЛАГа, но никаких выпускников Полиграфического института, так же как и в моей редакции «Прогресса», там не было. Естественно, это были люди, которые имели ученую степень: работать научным редактором может только человек, получивший научную подготовку.

— Но есть же еще литературные редакторы.

— Литературные редакторы, конечно, были, так же как корректоры и прочие. Но прежде всего литературные редакторы приходили с филологических факультетов всех видов и сортов. А в моей обойме редакторов прежде всего были люди из обществоведческих областей.

— То есть просто ученые, которых потом натаскивали на редакционную работу?

— Да, обычно уходило два-три-четыре года, чтобы подготовить редактора, да еще и со знанием языка. Или даже без знания языка, но с пониманием методики. Сейчас, конечно, в чем-то легче из-за автоматических переводов, но методика все равно нужна.

— Доскажите, пожалуйста, про историю издательства, точнее про то, как она закончилась.

— В начале 1990-х «Прогресс» использовал свои связи и репутацию, чтобы широко выйти на российский рынок. Казалось, будет легко, но государственная система распространения, на которой держались все советские издательства, в одночасье рухнула. Оптовые книжные базы приватизировали и использовали под что угодно, вплоть до складов водки. Книжные магазины по всей стране также приватизировали и закрыли. Система исчезла.

Поэтому «Прогресс» в той части, где он работал как обычное советское издательство, испытывал те же проблемы, что «Наука», «Мысль» или «Московский рабочий». Вторая часть деятельности — выпуск книг на иностранных языках — имела другие сложности. Финансировалось это из госбюджета, суммы были значительные. Советский Союз опирался на международное коммунистическое движение: в разных странах существовали структуры, которые получали от нас литературу, иногда бесплатно, и продавали ее, а выручка шла в поддержку местных компартий — от Норвегии до Индии. Это была форма финансовой помощи. Книги могли быть любыми — детскими, художественными. Но когда международное коммунистическое движение сжалось, эта система рухнула. Если Советский Союз больше ничего не финансирует, а местные структуры не собираются становиться коммерческими, распространение прекращается. В «Прогрессе» стали искать иные формы взаимодействия, свойственные международному книжному бизнесу: заключать лицензионные договоры, продвигать издания за рубеж, чтобы уже иностранный издатель вкладывал деньги и продавал литературу. Отдельная история — использование при издании переводов на русский зарубежных систем поддержки национальной литературы. Агентства, оказывающие поддержку переводам литературы своих стран на иностранные языки, существуют практически во всех развитых, прежде всего европейских странах. И конечно, нам тоже нужно использовать этот опыт. Пока дело идет очень слабо.

После экономических реформ в России и краха мировой коммунистической системы у «Прогресса» уже практически не было оснований для ведения бизнеса со штатом в полторы тысячи человек. Начались сокращения, в первую очередь закрылись все языковые редакции. Была попытка привлечь интерес ЮНЕСКО, потому что «Прогресс» создал уникальный, нигде больше не существовавший механизм издания книг на иностранных языках, включая языки стран третьего мира. Но ни ЮНЕСКО, ни ООН не поддержали эту инициативу. В издательстве даже была небольшая редакция, выпускавшая журналы ЮНЕСКО, в то время как с ООН работало издательство «Международные отношения», где даже была редакция изданий ООН, со временем ликвидированная. Лишь в конце 1990-х издательство «Весь Мир» создало у себя отдел международных организаций и начало сотрудничать с ООН и еще почти тремя десятками ооновских структур — ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и т. п.

«Прогресс» не сумел приспособиться к масштабным изменениям в обществе и экономике, да и вряд ли мог. Возможно, это удалось бы сделать при грамотных управленцах нового типа, которых тогда в стране почти не было. Директор «Прогресса» Александр Константинович Авеличев, интеллектуал, знавший шесть языков, пришел в «Прогресс» с поста директора издательства МГУ, а позже преподавал французскую и русскую литературу в Бельгии. Но он, как и главный редактор Борис Васильевич Орешин, не имел опыта работы в новой экономике. Пытались открыть телевизионную станцию, сотрудничать с РЕН-ТВ, однако реальным шансом было бы рационально использовать обширную недвижимость, получая от нее доход и сохраняя издательскую деятельность на рыночных условиях со штатом, сокращенным до пятидесяти — ста человек и с собственной системой распространения. Такой путь позволил выжить некоторым организациям, но у «Прогресса» были слишком большие амбиции и привычка жить на широкую ногу.

В середине 1990-х руководство решило заняться кинопроизводством и заключило договор на финансирование художественного фильма. Под эти проекты были получены банковские кредиты, залогом которых стало главное здание «Прогресса» у метро «Парк культуры» — большое семиэтажное строение с дополнительными корпусами. Кредиты были получены на кабальных условиях, и издательство разорилось. Часть персонала пыталась сохранить издательство, но я к этим процессам отношения уже не имел. Концом для «Прогресса» стала та самая неудачная банковская сделка. После 1995 года он уже не выпускал книг.

Еще в 1991 году мы с коллегами — Валентином Бомкиным, заведующим «Прогресс-Универс», и Олегом Катагощиным, руководителем «Прогресс-Пангея», — подготовили проект реформы издательства на новых началах, превращения его в подлинную издательскую группу. Однако документ никем не рассматривался всерьез, а я реализовал идею лишь частично: вывел на самостоятельную работу свою группу редакций, оформив их в ТОО «Прогресс-Академия». С 1992 по начало 1995 года «Прогресс-Академия» существовала, выпуская книги под двойным импринтом — «Прогресс» и «Прогресс-Академия». С 1 марта 1992 года я уже платил себе зарплату сам, а борьбу за сохранение «Прогресса» наблюдал со стороны. Тем не менее после крушения «Прогресса» не смогла и существовать «Прогресс-Академия»: его дочерняя структура формально оставалась частью «Прогресса» — 70% уставного капитала принадлежало материнской компании. Но мы выполнили все свои обязательства, а часть сотрудников продолжила работу уже в независимом издательстве «Весь Мир».

Деталей краха и банкротства «Прогресса» я не знаю и комментировать не буду. В свое время было опубликовано несколько больших статей в «Книжном обозрении» на эту тему. Что же касается людей из «Прогресса», то значительная их часть осталась в издательском деле. Например, Ирина Холманских — она возглавляла производственную службу. У «Прогресса» своего полиграфического производства, кроме маленького участка, никогда не было, книги печатались в основном на Можайском полиграфкомбинате и в седьмой типографии «Искра революции». После «Прогресса» Холманских ушла работать в издательский отдел Московской Патриархии. Она была верующим человеком и всегда хорошо относилась к этому направлению, сыграла большую роль в становлении издательской службы Патриархии.

Некоторые сотрудники немецкой редакции перешли в журнальные издательские структуры, работавшие в кооперации с немецкими глянцевыми изданиями. Там сформировалась целая редакция, выпускавшая около сорока журналов, в основном женских. Эти люди хорошо знали язык, понимали издательское дело и имели прочные связи в Германии.

Через два-три года после закрытия «Прогресса» появилось издательство «Прогресс-Традиция», созданное Борисом Васильевичем Орешиным, бывшим главным редактором. Название выбрали, чтобы подчеркнуть преемственность. Это издательство действительно стремится сохранять лучшие черты старого «Прогресса». Существовало и издательство «Прогресс-Плеяда». Многие бывшие прогрессовцы работали также в издательствах «Искусство», «Инфра-М». В целом почти во всех крупных издательствах того времени можно было встретить людей оттуда. Своего рода осколком «Прогресса» можно назвать и издательство «Весь Мир». У нас нет формальных институциональных связей с «Прогрессом», мы не являемся его преемником, но считаем себя наследниками его культуры книгоиздания и традиций переводной литературы.

Зимарин Олег Александрович — генеральный директор и главный редактор издательства «Весь Мир», кандидат исторических наук. В 1990–1991 гг. заведующий редакцией, директор издательской фирмы издательства «Прогресс», а с 1992 по 1995 г. — издательства «Прогресс-Академия».