Хлеб социальный, высший сорт

Мухаммед Шукри и его возмутительная проза

Марокканский прозаик Мухаммед Шукри родился в ужасной нищете, подростком бежал из дома и зарабатывал контрабандой, а читать и писать научился только к двадцати годам. Все это не помешало ему стать одним из главных марокканских авторов постколониальной эпохи. Игорь Перников — о книгах Шукри, в которых литература стала радикальным протестом против несправедливости и угнетения.

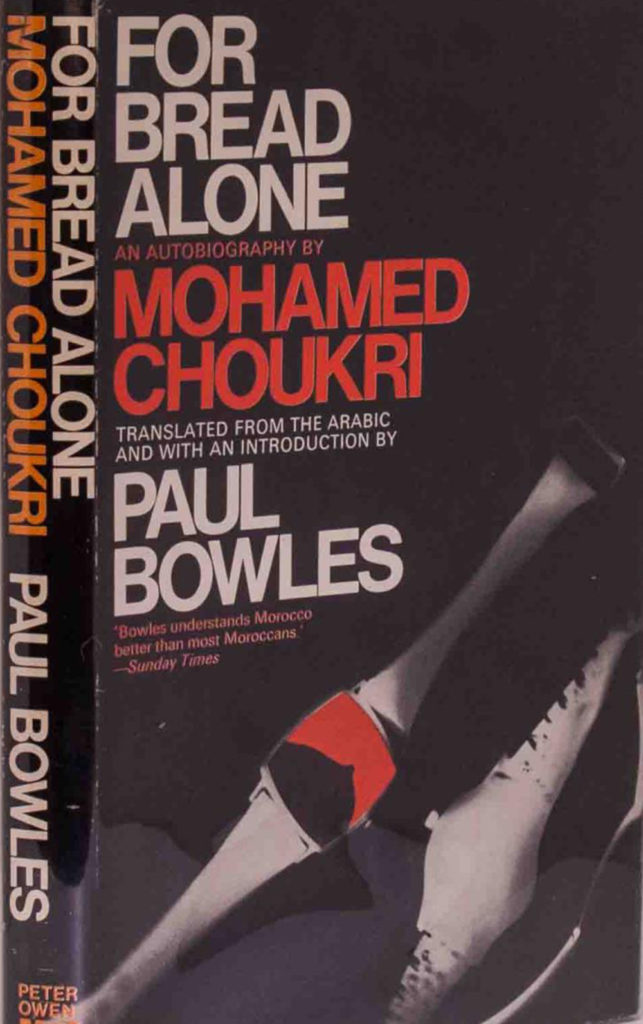

В 1973 году Пол Боулз незадолго до смерти своей жены Джейн перевел автобиографический роман марокканского писателя Мухаммеда Шукри, с которым познакомился еще в середине 1960-х. На английском книга получила название For Bread Alone, хотя в оригинале называлась «Аль-Хубз аль-Хафи» — «Голый хлеб». Изданная в Великобритании, книга стала сенсацией — описания марокканской нищеты, лишений и уличного насилия, уже знакомые англоязычным читателям по произведениям самого Боулза, на этот раз передавались со странным простодушием непосредственного участника событий, обитателя самого дна жизни, каковым Шукри и был. Спустя несколько лет книгу перевел на французский (вернув название, близкое к оригиналу, — Le Pain Nu) Тахар Бенжеллун, один из самых известных франкоязычных писателей Марокко, после чего она получила уже общемировую известность: на данный момент «Голый хлеб» переведен более чем на сорок языков. Русский не стал исключением. В конце 2019 года литературовед и востоковед Ольга Власова опубликовала свой перевод «Голого хлеба» в электронной издательской системе Ridero, на что, конечно, никто не обратил внимания. Никто, кроме нас.

Как отмечает прекрасно знавший страны Магриба Боулз в своем предисловии к For Bread Alone, бедность Шукри была исключительной даже по меркам колониального Марокко. Он родился 15 июля 1935 года в небольшой берберской деревушке Ай-Шикер в горах Риф на севере страны. Когда Мухаммед был еще ребенком, его семья, спасаясь от голода и нищеты, отправляется сначала в Танжер, где их положение почти не меняется, а затем в Тетуан. Из-за жестокости отца Шукри убегает из семьи и возвращается обратно в Танжер, где ведет жизнь беспризорника, ежедневно сталкиваясь с нищетой, насилием, проституцией и наркотиками. В это время он спит на городских улицах, площадях и кладбищах, работает чистильщиком обуви, официантом, разносчиком жареной рыбы, попрошайничает и ворует еду у мелких уличных торговцев. Все это позже послужит материалом для «Голого хлеба» и других произведений писателя:

Как отмечает прекрасно знавший страны Магриба Боулз в своем предисловии к For Bread Alone, бедность Шукри была исключительной даже по меркам колониального Марокко. Он родился 15 июля 1935 года в небольшой берберской деревушке Ай-Шикер в горах Риф на севере страны. Когда Мухаммед был еще ребенком, его семья, спасаясь от голода и нищеты, отправляется сначала в Танжер, где их положение почти не меняется, а затем в Тетуан. Из-за жестокости отца Шукри убегает из семьи и возвращается обратно в Танжер, где ведет жизнь беспризорника, ежедневно сталкиваясь с нищетой, насилием, проституцией и наркотиками. В это время он спит на городских улицах, площадях и кладбищах, работает чистильщиком обуви, официантом, разносчиком жареной рыбы, попрошайничает и ворует еду у мелких уличных торговцев. Все это позже послужит материалом для «Голого хлеба» и других произведений писателя:

«Меня больше не волновало расположение людей, ни женщин, ни мужчин. Зимой я ночевал около булочной. Я сворачивался калачиком и прижимался к теплой стене, напротив которой находилась печь. Когда я просыпался среди ночи, чтобы поменять положение тела или пойти помочиться, я видел вокруг себя целую стаю кошек. Мне нравился ритм их дыхания: медленный и размеренный, как далекий шум какого-то завода. Мне нравилась слышать чей-то грустный голос, доносившийся издалека. До меня долетали звуки мелодий из кафе: грустные и прекрасные — Исмахан, Умм Кульсум, Абдельвахаб, Фарид аль-Атраш...

Это были мои любимые арабские певцы».

В жестоких и ограниченных условиях мальчик рано открывает собственную сексуальность, что логично приводит его в многочисленные городские бордели. Затем Мухаммед за деньги отдается старику-европейцу и угроза вовлечения в проституцию нависает уже над ним самим, что в целом не было редкостью для Танжера того времени (не говоря об ужасном положении женщин, у которых, как правило, выбора не было вообще).

Немного повзрослев, Шукри начинает заниматься контрабандой — одним из самых прибыльных и опасных ремесел марокканских нищих. В двадцать лет он по непонятным причинам попадает в тюрьму после антиколониальных протестов 1956 года (в которых он не принимает непосредственного участия, но становится свидетелем жесткости французских властей по отношению к протестующим), откуда его вскоре выпускают, после чего он принимает самое судьбоносное решение в своей жизни — решение научиться читать и писать (чем, собственно, и заканчивается «Голый хлеб»).

В самом деле, удивительно, что один из, по общему мнению, ключевых марокканских писателей второй половины XX века был безграмотным до двадцати лет. Тем не менее это действительно так. За пять лет Шукри не только выучился читать и писать по-арабски и по-испански (при этом литературный арабский не был родным языком Шукри, в Марокко говорят на его магрибском диалекте), но и начал писать стихи и рассказы. В 1966 году дебютирует в печати: рассказ Шукри «Изнасилование на пляже» опубликован в престижном ливанском журнале «Аль-Адаб» («Литература»). Талантливое произведение обращает на себя внимание главного редактора издания, известного арабского писателя Сухейля Идриса. Он связывается с Шукри и помогает начинающему автору развивать литературные навыки. Тот, в свою очередь, пишет все больше: выходят рассказы «Сеть», «Материнство», «Рвота», антимилитаристский рассказ «Лысые деревья» и другие; позже они войдут в сборник «Одержимый розами», названный по одноименному рассказу, также вошедшему в него. В это же время Мухаммед встречается с известными западными писателями, живущими в Танжере, который после Второй мировой войны превратился в настоящую литературную Мекку.

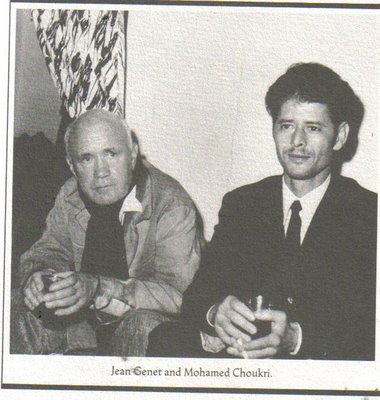

Жан Жене и Мухаммед Шукри

Жан Жене и Мухаммед ШукриТак, с середины 1960-х Мухаммед Шукри лично знакомится с Полом Боулзом, Уильямом Берроузом, Брайоном Гайсином, Сэмюэлем Беккетом, Теннесси Уильямсом, Жаном Жене и другими. Будущие классики западной радикальной литературы, как и их книги, производят на начинающего писателя неизгладимое впечатление. Тем более что связывало их порой не только творчество, но и биография — как в случае с Жене, с которым, как признается сам Шукри, он сблизился прежде всего из-за общего опыта нищеты и детства, которого оба были лишены («[В Марокко] Жене не хотел общаться с иностранцами, он хотел поговорить с марокканцами, особенно с простаками, не с буржуа, не с теми, кто просто хотел с ним познакомиться. Поэтому в Марокко Жене хотел оставаться анонимным, прямо как Беккет»). В конце 1980-х Шукри напишет несколько выдающихся мемуаров, посвященных Боулзу, Жене и Уильямсу.

Сразу отметим, что произведения западных писателей-нонконформистов повлияли не столько на букву творчества Шукри, сколько на его дух. В ранних рассказах автора и «Голом хлебе» нет ни стилистической изощренности Жене, ни авангардных техник Берроуза, ни сюжетных достоинств малой прозы Боулза. Русскому читателю «Голый хлеб» скорее может напомнить «барачную» поэзию Игоря Холина и других лианозовцев (за вычетом свойственного им цинизма). Персонажи книги живут на обломках цивилизации в тотальной разобщенности друг с другом. Почти нет метафор, аллегорий, культурных аллюзий и иных средств выразительности. Порой звучит едва слышная ностальгическая нота. Из-за своего социального положения молодой Шукри часто оказывается в чрезвычайных, трансгрессивных обстоятельствах, ставящих вопрос о самих границах человеческого (в этом книга напоминает некоторые антифашистские рассказы Андрея Платонова, произведения Беккета и Кутзее). Ненависть, сексуальное желание и злоба рассказчика часто сменяются сонным безразличием. При этом канва повествования передается с наивной непосредственностью пока только формирующегося детского сознания, вынужденного развиваться в незнакомом и жестоком мире, существующем по своим причудливым законам (формально «Голый хлеб» можно отнести к роману воспитания, написанному от первого лица).

Впрочем, некоторая аллегоричность в «Голом хлебе» все же есть (хотя на первый взгляд книга в самом деле кажется воплощением бартовской «нулевой степени письма»). Это аллегория наготы: сперва она, пока только пробуждая желание, является герою как нагота женщины (мальчик тайком наблюдает за купанием дочери богатого владельца сада и начинает неистово мастурбировать), а спустя несколько лет становится опустошающей экзистенциальной наготой всего сущего, когда герой из-за невыносимого голода бросается в покрытое черной нефтяной пленкой море за куском хлеба:

«Какой-то рыбак, сидевший в лодке, ел лепешку. Я смотрел на него, сверлил его взглядом так, словно это я ел ее. Я глядел на него, надеясь, что он хоть что-нибудь кинет мне. Мне хотелось, чтобы это рыбак жевал пустоту, как я жевал протухшую рыбу. Он смотрел на старый город. «Ну, брось же, брось этот кусок лепешки, как я бросил протухшую рыбу», — говорил я про себя. Кто-то из приятелей окликнул его. Он бросил кусок лепешки в воду и ушел. Мой рот наполнился слюной. Я ощущал вкус лепешки у себя во рту. Я содрогнулся всем телом, но быстро справился с собой. Я скинул рубаху и штаны и бросился в воду. Я крутился вокруг лепешки. Рыбак смеялся. Я отщипнул кусочек и размял его пальцами в крошки. Какой-то кусок дерьма плавал тут же неподалеку, смешиваясь с черной нефтяной пленкой, которую выделяли лодочные моторы. Я доплыл до ступенек причала. В воде плавал еще кусок хлеба и еще кусок дерьма. Поднимаясь, я пропустил ступеньку и снова свалился в воду. Я нахлебался воды. Мне было противно. Я оцарапал пальцы о камень. Когда я выбрался на причал, мне показалось, что я снова в воде. Все мое тело было покрыто машинным маслом и нефтью. Я точно оглох. В ушах звенело. Я собрал свою одежду и пошел прочь.

...

Я продолжал шагать. На асфальте — раздавленные рыбешки. Меня не покидало то ужасное ощущение, что я все еще нахожусь в воде. Я взглянул на небо. Еще более голое, чем земля. Солнце жарило вовсю. Я очень сильно устал. У меня больше не было сил. Кошка спокойно потягивалась в тени, безразлично глядя на меня. Дышала совершенно безнаказанно. Я подобрал еще одну мертвую рыбешку. От нее воняло еще сильнее, чем от первой. Меня начало рвать. Я блевал так, что в моем теле больше ничего не осталось. Я шагал, ничего не замечая вокруг себя, выбиваясь из сил. Я боялся упасть и больше не подняться. Я думал о волнах, которые падали на песок. Я тер свое тело водорослями и песком. Мои волосы были липкими. Кожа вся покраснела из-за того, что я ее тер, но стала не такой грязной».

Мухаммед Шукри с другом в ресторане El Dorado в Танжере

Мухаммед Шукри с другом в ресторане El Dorado в ТанжереКроме того, в процитированном фрагменте невозможно не отметить все формальные признаки так называемой «лукрецианской прозы» (определение, данное Аленом Бадью сочинениям Пьера Гийота): «редуцирование деятельности человека до многочисленных серий прерывистых физических актов; упразднение прошлого и будущего, а также сжатие времени до бесконечно затянувшегося настоящего, — все это подтверждает, что перед нами радикально „материалистический” текст, лукрецианская ода, воспевающая фатальное склонение тел, соединяющихся и разъединяющихся в бездне до и после истории, общества, нарратива и идеологии» (с развенчанием прозы Гийота как сугубо материалистической и лукрецианской за авторством Рэя Брасье можно ознакомиться здесь). Так или иначе, материалистическая драма человеческого существования, сводящегося к плавающему в нефтяной воде хлебу, — одна из самых впечатляющих сцен в книге. Такова «нагота» хлеба. И поскольку повествование в романе ведется все же от первого лица, да еще и о жизни безграмотного человека, можно смело утверждать, что в конечном итоге он написан самим телом писателя, о чем говорит и крупнейший сирийский поэт Адонис: «Мохаммед Шукри [своей книгой] бросает вызов всем нам, пишущим людям, — чтобы мы писали своим телом, а не выражали одни лишь мысли!»

Теперь можно поговорить и о литературной судьбе книги, оказавшейся не менее сложной, чем судьба ее автора. Так, упомянутое простодушие рассказчика настолько смутило французских издателей, что они не решились считать «Голый хлеб» литературой, а Шукри — писателем (при всем бурном развитии «нового романа» во Франции того времени). По всей видимости, для французских интеллектуалов избавиться от формальных ограничений в литературе было куда проще, чем от колониальных предрассудков. Марокканский писатель и критик Ахмед аль-Мадини писал об этом: «Что же заставило обратиться к этому „феномену”? Ведь специально организованное для телевидения интервью и статьи во французской прессе об этой автобиографии не связаны с творчеством писателя. Суть здесь в открытии „странного существа”, пришедшего из „третьего мира”, этого „апостола” городской бедноты древнего Танжера. Издательства „Масперо” опубликовало книгу не в литературной серии, а Тахар Бенджеллун ни единым словом не обмолвился о Мухаммеде Шукри как о писателе, он говорил о нем только как о человеке, который восстает против несправедливости... Возникает законный вопрос: кто обманщик и кто обманутый? Какие же законы сильнее: законы капиталистического рынка, требующие „сенсаций”, или законы литературы?»

Но у французов, в отличие от соотечественников писателя, по крайне мере была возможность прочесть книгу. После успеха в Европе, Шукри в 1982 году на собственные средства издает «Голый хлеб» в Марокко. Через год по настоянию религиозной верхушки страны книгу запрещает лично министр внутренних дел Дрисс Басри (запрет на ее публикацию продлится до 2000 года): с их точки зрения, непочтительное отношение к отцу и Богу, а также описания насилия, подросткового секса и употребления наркотиков были неприемлемы в художественной литературе. То есть писатель с детства оказался как бы между двух огней: с одной стороны — европейский колониализм, создавший чудовищное социальное расслоение между разношерстной международной зоной (создана французскими властями в 1912 году) — пристанищем беглых белогвардейцев, нацистских преступников и авантюристов всех мастей, где процветали торговля наркотиками, контрабанда и проституция — и сельскими районами страны, где царили голод и нищета; с другой — религиозный фундаментализм местных коррумпированных властей, заинтересованных в сохранении сложившегося status quo.

Даже после получения Марокко независимости в 1956 году (которая была в большей степени инициативой «сверху»), общество не было готово ни к изменению положения бесчисленной армии нищих, ни к освобождению женщин, ни к созданию необходимых для борьбы с колониальным наследием общественных институтов. Мухаммед Шукри прекрасно понимал, где живет, а власти отказывались видеть в его книге главное — нежелание беспризорника мириться со своей униженностью и нищетой, его стремление к самосознанию и достоинству, что для Марокко своего времени было гораздо трансгрессивнее невзрачных описаний подросткового секса и употребления наркотиков, которыми вряд ли можно было удивить кого-то из граждан несчастной страны. «Голый хлеб» был протестом, а не эпатажем. Более того, сам факт существования книги на арабском языке доказывал, что кажущееся безвыходным положение может измениться, если хотя бы научиться грамоте. Власти же, читая книгу, видели лишь свое отражение, следствия порочной и коррумпированной политики.

Мохаммед Шукри умер от рака 15 ноября 2003 года в военном госпитале в Рабате. В конце жизни его большего всего волновала судьба его литературного наследия. Писатель колебался, завещать ли его западным институциям или марокканским, но вынужден был выбрать марокканский вариант из-за страха, что правительство может прекратить финансировать его лечение в военном госпитале. 17 ноября Шукри был похоронен на кладбище Маршан в Танжере, на его похоронах присутствовал министр культуры, правительственные чиновники, марокканские знаменитости и пресс-секретарь короля Марокко.