Голый поэт: как Евгений Евтушенко был секс-символом Америки

Илья Виницкий — о неизвестном портрете поэта в журнале «Playboy»

1. История лица

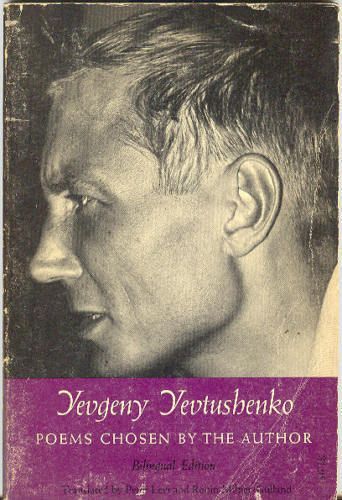

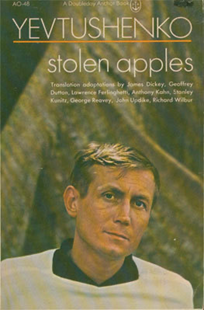

Центральное место в американской легенде о самом известном на Западе русском поэте XX века, Евгении Евтушенко, — легенде, сформировавшейся уже в период его первого турне по США в 1961 году, — занимает не его поэзия (последней в Америке не так уж и интересовались), а его лицо. Оно у него, как в известном анекдоте Романа Якобсона о голых туземцах, везде: крупным планом на обложках книг, журналов (апрельская обложка «Times» 1962 года — та, что с весенней птичкой), в газетных публикациях (с Хрущевым, Никсоном, Кеннеди, американскими политиками, поэтами, художниками и издателями), в статьях и словесных описаниях в мемуарной литературе. Вот он читает стихи перед микрофоном, вот он «пойман» в момент творческого вдохновения, вот он курит сигарету, вот он смотрит в самое нутро читателю и т. д. Образ Евтушенко в американском масскультовском восприятии подменяет собой его поэзию и голос и обозначает «экспортный» феномен самого поэта — буквально понятого на Западе как «новое лицо» советской литературы и политической культуры. В конце 1960-х годов, уже после Пражских событий, это иконическое лицо «солнечного», по воспоминаниям Лариссы Андерсен, мальчика (а потом моложавого зрелого мужа), гастролирующего с поэтическими концертами по Америке, становится объектом насмешек и сатир противников Евтушенко, утверждавших, что под импозантной маской скрывается пропагандистская машина СССР, стремящаяся поправить с помощью западной циркуляции этого образа имидж страны.

В этой заметке-новелле мы постараемся реконструировать символический сюжет, связанный с американской историей лица Евтушенко, однажды украсившего собой самый знаменитый мужской журнал 1960–1970-х годов. Говоря словами Лермонтова, взглянем на этот лик, небрежно изображенный на холсте, как на «отголосок» культурного мифа о поэте, не вовсе мертвого, но и не совсем живого.

2. Откровенная иллюстрация

У истоков нашей истории находится личное свидетельство одного скромного участника формирования американского образа Евтушенко. Замечательная японско-американская художница Кинуко Крафт, фривольно проиллюстрировавшая фривольно переведенную Вальтером Арндтом фривольную «Гавриилиаду» Пушкина в рождественском номере «Playboy» за 1974 год, рассказала нам о том, что пушкинский проект был ее вторым заказом для этого журнала (и вообще вторым в ее карьере). Первый был также связан с русской поэзией и автором, пользовавшимся репутацией плейбоя не хуже молодого Пушкина. Действительно, в октябре 1971 года в журнале Хью Хефнера и А. К. Спекторского вышла подборка из четырех стихотворений Евгения Евтушенко, переведенных известными американскими поэтами. Каждое из этих стихотворений сопровождалось иллюстрацией. Кинуко Крафт принадлежала самая оригинальная и самая откровенная из них. Вот она (относительно недавно эту работу купили на аукционе):

Едва ли мы ошибемся, если назовем изображение мужчины наверху стилизованным портретом самого Евгения Александровича. За образец иллюстратор взяла (возможно, по совету художественного редактора) фотопортрет Евтушенко с одной из его американских обложек. Возможно, этот:

Едва ли мы ошибемся, если назовем изображение мужчины наверху стилизованным портретом самого Евгения Александровича. За образец иллюстратор взяла (возможно, по совету художественного редактора) фотопортрет Евтушенко с одной из его американских обложек. Возможно, этот:

3. Золотая челка

3. Золотая челка

Иллюстрация Кинуко Крафт сопровождала эротическое стихотворение (не очень удачную вариацию на тему «Гамлета» Бориса Пастернака) «Свет умер в зале...» («Light died in the hall...» в переводе Ричарда Уилбура), завершавшееся эротической сценой:

И ты зажглась, и свет воскрес, и хаос

чужих теней отпрянул от меня,

лишь золотая челка колыхалась,

как сбитый ветром язычок огня...

Впрочем, иллюстрация Крафт вполне могла относиться и к помещенному рядом переводу программного стихотворения Евтушенко «Краденые яблоки» («Stolen Apples»), выполненному Джоном Апдайком и давшему название американской книжке поэта, вышедшей в том же году.

Это стихотворение, воспевавшее любовное приключение лирического героя на даче одного бывшего футболиста, завершалось патетическим финалом (курсив наш):

Мы счастливы будем? Едва ли...

Мы счастливы будем? Едва ли...

Но все бы мы прокляли в мире,

когда б у себя мы украли

возможность украсть эти миги.

Что крик сторожей исступленных,

когда я под брызгами моря

лежал головой на соленых

двух яблоках, краденых мною.

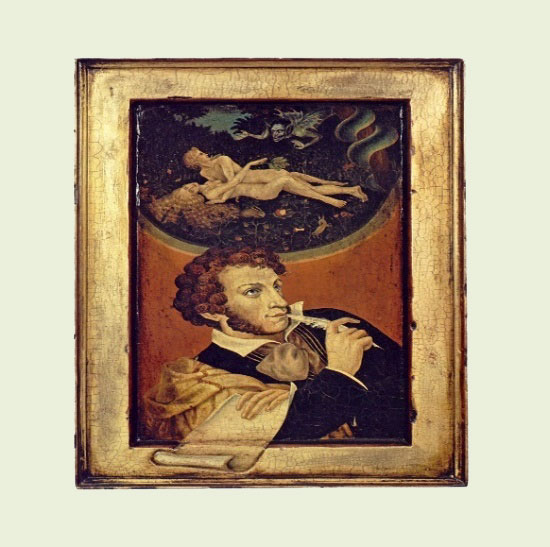

Заметим, что метафорическая развязка эротического стихотворения Евтушенко отсылала читателя к знаменитой «яблочной» мифологеме в Книге Бытия, причем, скорее всего, через посредничество пушкинской «Гавриилиады»:

Ты слышала, как все произошло?

Два яблока, вися на ветке дивной

(Счастливый знак, любви символ призывный),

Открыли ей неясную мечту,

Проснулося неясное желанье:

Она свою познала красоту,

И негу чувств, и сердца трепетанье,

И юного супруга наготу.

Представленное в стихотворении Евтушенко эффектное преломление райского мотива, снимавшее концепцию первородного греха, безусловно выражало «религию „Плейбоя”», в центре которой стояла эмансипация секса как источника счастья человеческого бытия.

В этом контексте неизвестный секс-портрет Евтушенко, выполненный молодой японской художницей для влиятельного мужского журнала, представлял собой не что иное, как «обнаженную» визуализацию лирического героя «четырех стихотворений» — советского автора, наконец познавшего экзистенциальную радость жизни. Символично, что впоследствии эта художница «процитировала» свою первую работу в превосходной «иконописной» иллюстрации к упоминавшемуся выше переводу «Гавриилиады», на которой она изобразила омоложенного Евтушенко в образе Адама в объятиях златокудрой Евы из эротического видения главного повесы русской литературы Александра Сергеевича Пушкина.

4. «Прекразные картыны»

Не будет преувеличением сказать, что сама иллюстрация Кинуко Крафт к стихотворениям Евтушенко в «Playboy» — это единственный в своем роде портрет крупного советского поэта, посла доброй воли СССР, видного члена Союза советских писателей, кавалера Ордена почета и т. д. в таком откровенном виде. Гастролирующий либеральный король советских стихотворцев представлен здесь не просто голым, но и вовлеченным в живое творческое дело.

В этой связи интересны обстоятельства появления подобного изобразительного сюжета (художница могла их и не знать, но редакция знала точно и могла посоветовать). Литературный редактор журнала Роби Макколи вспоминал о тогдашнем визите Евтушенко к Хефнеру:

«Евтушенко — единственный поэт, который публиковался в „Плейбое”, главным образом потому, что он был единственным поэтом, которого Хефнер вообще знал, не считая Лонгфелло. Однажды вечером Евтушенко был у Хефнера в особняке. У Хефа была большая коллекция живописи, Мазервелл, постимпрессионисты, скульптуры Класа Олденбурга, Ларри Риверс. Ев в жизни не видал ничего подобного. Он глянул мельком и сказал: „Ужазные картыны” [передразнивает сильный акцент Евтушенко]. А это все самые модные художники того времени. Так или иначе, потом мы сидели в этой комнате с Евтушенко и его переводчиком, я и Хеф, прямо на полу, болтали до двух или трех часов ночи. Ев понравился Хефу, он был юн, светловолос, одет с иголочки в стиле Мэдисон-авеню. Ев озирался в надежде снять себе девицу, а Хеф все спрашивал его о развитии отношений между Советами и Китаем, фигне, о которой Ев не хотел говорить. Он все крутился и спрашивал: „Неужели тут нет юных леди?” А когда Хефнер вышел на минуту из комнаты, Ев повернулся ко мне и сказал: „Он дэрэвенщина!”» (перевод В. Крысова)

Иначе говоря, в гостях у Хефнера прославленный советский поэт Евтушенко был озабочен не проблемами искусства и политики (видимо, не получил санкции обсуждать последнюю), а решением куда более земного вопроса, входившего в прямую компетенцию его хозяина. Наверное, можно было бы идентифицировать рыжеволосую девушку на «портрете» Кинуко Крафт: интервьюер Евтушенко Майкл Лоуренс вспоминал о какой-то «сумасшедшей русскоговорящей поклоннице» поэта Любе, которую тот привел в «Playboy Club», но это было еще в 1968 году. Впрочем, образ девушки с «рыжими волосами» с 50-х годов использовался поэтом как эмблема его музы-красавицы: «Несешь красиво голову, / надменность рыжей челочки, / и каблучки-иголочки».

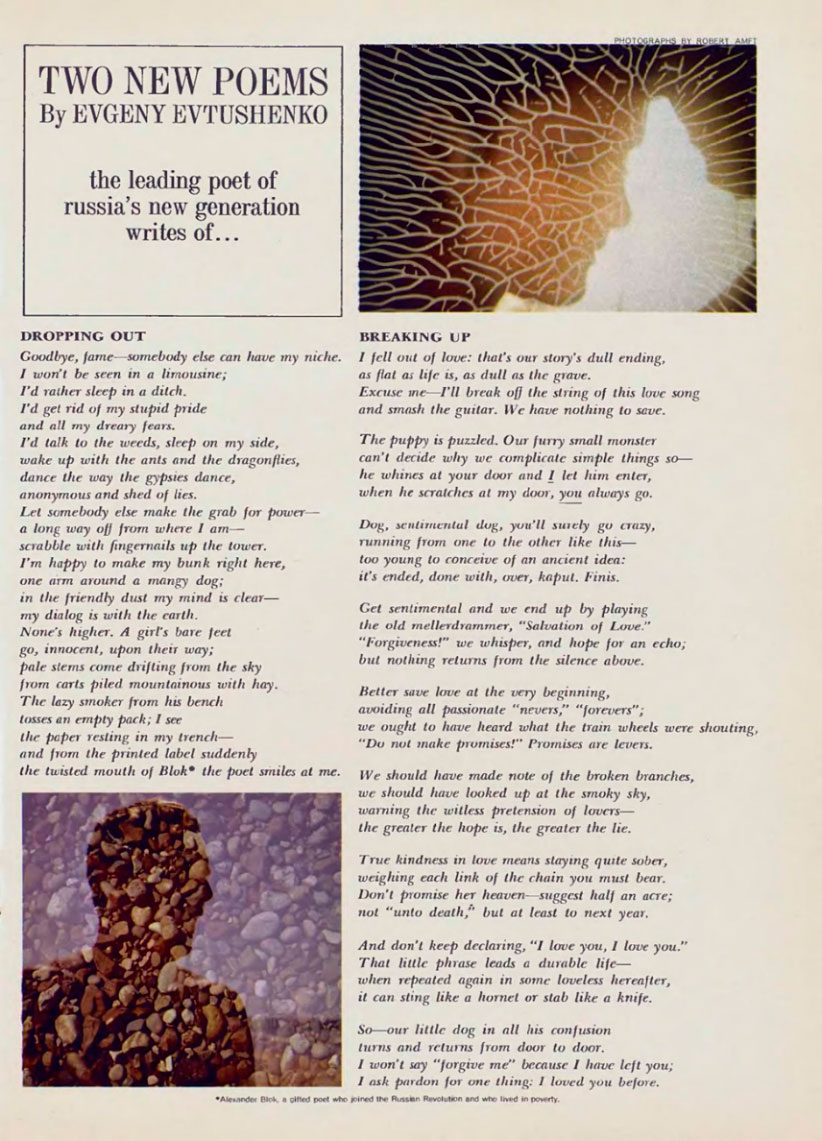

Здесь стоит заметить, что подборка стихотворений русского поэта (которому в свое время было разрешено познакомить советских читателей с застенчиво-смелой эротикой) в октябрьском номере «Playboy» не была его первой публикацией в этом журнале. В январе 1963 года в этом издании была напечатана его «Встреча в Копенгагене» («Meeting with Hemingway»). В январе 1968 года в журнале вышли два стихотворения, «Меняю славу на бесславье» («Dropping Out») и «Я разлюбил тебя... Банальная развязка» («Breaking Up»), сопровождавшихся рекламным текстом «ведущий поэт нового поколения России пишет о...» и двумя иллюстрациями. Эта публикация оказалась связана с одним из самых колоритных и счастливых инцидентов в жизни поэта, о котором сохранилось как минимум два различающихся в деталях рассказа.

5. Поэт в раю

В 1968 году с помощью Пабло Неруды Евтушенко (портрет которого только что написал Давид Сикейрос, сказавший ему, что изобразил лишь «одно из тысяч лиц Евтушенко», и обещавший «потом» нарисовать «остальные 999, которых не хватает») удалось прилететь из Чили на остров Пасхи, где он весело провел время с американскими военными, даже успев нелегально слетать с ними на гогеновский Таити (где «еще до сих пор гостей женами угощают») и познакомиться с прежней харбинской красавицей-поэтессой Лариссой Андерсен (в ее воспоминаниях он остался как «длинный, загорелый, светлоглазый сибирский парень, весь обвешанный ожерельями из ракушек, размахивая шлемом огромной черепахи, который, конечно, не лез ни в какие чемоданы»).

Д. Сикейрос. Портрет Евтушенко с карточным сердцем

Д. Сикейрос. Портрет Евтушенко с карточным сердцем

Приведем соответствующий фрагмент из воспоминаний поэта (выделение подчеркиванием наше):

«На аэродроме американской военной базы нас встретил заждавшийся вина и стюардесс уже авансом пьяненький майор, который после экскурсии по острову на дружеской вечеринке почему-то стал напряженно вглядываться в меня. Наконец он вынул из портмоне вырезку из „Плейбоя”, где был напечатан перевод стихотворения „А снег повалится, повалится...” с моей фотографией:

— Вы очень похожи на этого русского поэта, сэр...

Пришлось сознаться. Как ни странно, это вызвало вовсе не подозрительность, а восторг несколько одичавшего вдалеке от цивилизации майора, оказывается, вообще „фана” поэзии, начавшего немедленно обчитывать нас стихами от, между прочим, Омара Хайяма до Огдена Нэша. И вдруг произошло нечто с нашей „проектной группой”, которую как будто расколдовали островные губастые, приплюснутоносые каменные гиганты, может быть, наши общие предки. Из нас посыпались, полились, начали извергаться — называйте, как хотите, — стихи по-испански, по-английски, а в моем случае по-русски».

Кажется, трудно найти лучшую и более убедительную иллюстрацию евтушенковской версии знаменитого лозунга эпохи «Make love (и поэзию), not war». Кстати, сохранилось любопытное описание жизни американских военных на этом острове, вполне резонирующее с впечатлениями советского гостя:

«Постоянный военный состав американской авиабазы, прибывший на остров между 1966 и 1970 годами, никогда не превышал полторы сотни военных и менялся на ротационной основе. Военные ходили в гражданской одежде, были вежливы и дружелюбны; они платили за выпивку в барах и приносили подарки, когда приходили в гости к местному населению; они стали частью местных праздников и приглашали жителей острова на свои вечеринки в кафе, расположенное на территории базы. Местные девушки приходили туда хорошо одетыми, чтобы развеяться, поболтать, пофлиртовать, выпить Кока-Колы и станцевать рок-н-ролл. Романтические отношения были неизбежны. Несколько летчиков стали отцами по крайней мере десяти местных детишек... Сейчас этим детям уже всем около 50 лет; они до сих пор живут на острове, и некоторые из них жалуются на то, что не знают своих отцов и что американское правительство, несмотря на данные генетических анализов, никогда их не признало».

Интересно, не было ли при исследовании DNA местного населения найдено и маленького русского следа? Но еще более интересно, что вообще делал «советский Казанова», как назвал его американский интервьюер из «Playboy», на чилийском острове Пасхи. Во второй половине 60-х этот считающийся самым отдаленным в мире остров оказался в центре геополитической борьбы между двумя противоборствовавшими блоками. В 1966 году здесь была открыта американская военная база, являвшаяся частью секретной программы космической слежки за Советским Союзом. Эта база просуществовала всего несколько лет и была закрыта после избрания президентом Чили просоветского политика Cальвадора Альенде (тоже приятеля Евтушенко). Возможно, что советский посол мира и «солнечный» плейбой выполнял здесь еще и какие-то дополнительные задания. Хотя случайности, конечно, тоже случаются...

6. Таинственный поклонник

Впрочем, замечательная история о том, как ламинированный портрет Евтушенко сблизил его с любившим «Playboy» и поэзию «рыжим майором-американцем с краснокирпичным лицом, обожженным солнцем» (из другой версии этой истории), представляется нам сомнительной или, как говорят американцы, misleading. Дело в том, что, хотя в январском номере журнала на глянцевой странице действительно были опубликованы две художественные фотографии работы Роберта Амфта, ни один даже самый наблюдательный и профессионально подготовленный американский офицер не смог бы узнать на них лицо Евтушенко. Да и стихотворения «А снег повалится...» (весьма далекого по теме от специфики хефнеровского журнала) там не было. Судите сами:

Евтушенко либо запамятовал, либо пошутил, либо присочинил, либо перепутал эту историю с какой-то другой, связанной с гораздо более узнаваемым «портретом», опубликованным в «Playboy». Но иллюстрация Кинуко Крафт, как мы знаем, была напечатана в 1971 году, то есть почти через три года после полета поэта на остров Пасхи, да и не было в том октябрьском номере стихов о снеге. Конечно, можно предположить, что это стихотворение с фотографией автора вышло в каком-то другом американском журнале, но нам его обнаружить не удалось.

Евтушенко либо запамятовал, либо пошутил, либо присочинил, либо перепутал эту историю с какой-то другой, связанной с гораздо более узнаваемым «портретом», опубликованным в «Playboy». Но иллюстрация Кинуко Крафт, как мы знаем, была напечатана в 1971 году, то есть почти через три года после полета поэта на остров Пасхи, да и не было в том октябрьском номере стихов о снеге. Конечно, можно предположить, что это стихотворение с фотографией автора вышло в каком-то другом американском журнале, но нам его обнаружить не удалось.

Между тем у нас есть несколько авантюрная версия «оговорки» Евтушенко. Возможно, он имел в виду не стихотворение «А снег повалится, повалится...», ставшее знаменитым благодаря исполнению Клавдии Шульженко, а другое свое известное зимнее стихотворение «Идут белые снеги», перевод которого на английский язык, выполненный Аврил Паймен, вышел в 1967 году в подборке стихотворений поэта, открывавшейся его фотографией.

Только вышла эта публикация не в американском «мужском» журнале Хефнера, а в издававшемся на английском языке в Москве на улице Добролюбова ежемесячном журнале «Soviet literature» (№ 1, 1967). Возникает закономерный вопрос: кем был на самом деле этот пьяненький американский майор, хранивший в портмоне советскую вырезку с переводом стихотворения Евтушенко и его фотографией? И чем ему это стихотворение могло так полюбиться? В качестве материала для размышлений приведем несколько фрагментов этого произведения (курсив наш):

<... > И я думаю, грешный, —

ну, а кем же я был,

что я в жизни поспешной

больше жизни любил?

А любил я Россию

всею кровью, хребтом —

ее реки в разливе

и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,

дух ее сосняков,

ее Пушкина, Стеньку

и ее стариков

<...> Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я...

Уж не о советском ли агенте, тоскующем по русскому снегу на знойном острове Пасхи, вспоминал Евтушенко, завуалировав его образ под маской читателя хефнеровского журнала? Или — наоборот (что более вероятно) — этот майор был хорошо подготовленным к встрече гостя агентом американского Центрального разведывательного управления? Так или иначе (как обычно говорят, когда не знают, так или иначе), отсылка к «Playboy» в тексте Евтушенко выполняла функцию культурного знака, бренда, неожиданно объединившего американского военного и советского посланника мира, секс и поэзию, пальмы и кедры, север и юг.

7. Взгляд василиска

Совершенно очевидно, что советские кураторы путешествий поэта закрывали глаза на его les liaisons dangereuses с «трибуной разнузданной порнографии» (не исключено, что эти связи были ими санкционированы как удачный пиаровский ход, ставивший целью выход на массовую мужскую американскую аудиторию). В свою очередь, сотрудничество Евтушенко с «Playboy», пик которого пришелся на 1971–1972 годы, оказалось симптоматичным, если не переломным, для американского восприятия его культурной персоны. Хотя в целом выступления поэта в Америке в то время собирали большие аудитории и активно обсуждались в газетах (внимание общественности подогревалось хэппенингами «украинских националистов», пытавшихся сорвать эти концерты), этот тур оказался началом конца его шумной славы в США — славы, которой до него никому из советских писателей-гастролеров в Америке достичь не удавалось.

Левая пресса была недовольна публикацией стихотворений поэта в «потребительском» буржуазном мужском журнале (еще одна подборка Евтушенко вышла в аполитичном «Rolling Stone»). Как писал автор статьи о «заговоре Евтушенко» в «San Francisco Good Times», эта «головокружительная упаковка — Россия, Никсон, Евтушенко, Playboy, Rolling Stone», если хорошенько присмотреться, имеет общий знаменатель — деньги и власть. «Будьте начеку по мере развития событий, — обращался автор к своим читателям, — и не пропустите момента, когда эта адская сеть станет более ясной и зловещей».

В свою очередь, «правые» журналисты отмечали просоветскую ангажированность гостя, которого они представляли волком в овечьей шкуре — «замаскированным агентом советской пропаганды». Критики-интеллектуалы отмечали слабость и ходульность его политической поэзии, особенно в переводах. Общим местом в американских статьях того времени было указание на лицемерие Евтушенко («бунтарь с дозволения начальства»), смело критиковавшего недостатки Америки и неизменно обходившего в своих выступлениях острые вопросы, связанные с советской действительностью (о государственном антисемитизме, неосталинизме, цензуре, писателях в лагерях и т. д.). Конечно, и без того противоречивая во второй половине 60-х годов репутация Евтушенко была заложницей внутриполитической борьбы в США накануне визита президента Никсона в СССР в мае 1972 года. Показательно, что именно в этот период на смену «золотому» советскому поэту-миссионеру в американской массовой культуре приходят новые иконические образы (новые лица) российских писателей-изгоев — эстетического и политического противников режима Иосифа Бродского и Александра Солженицына.

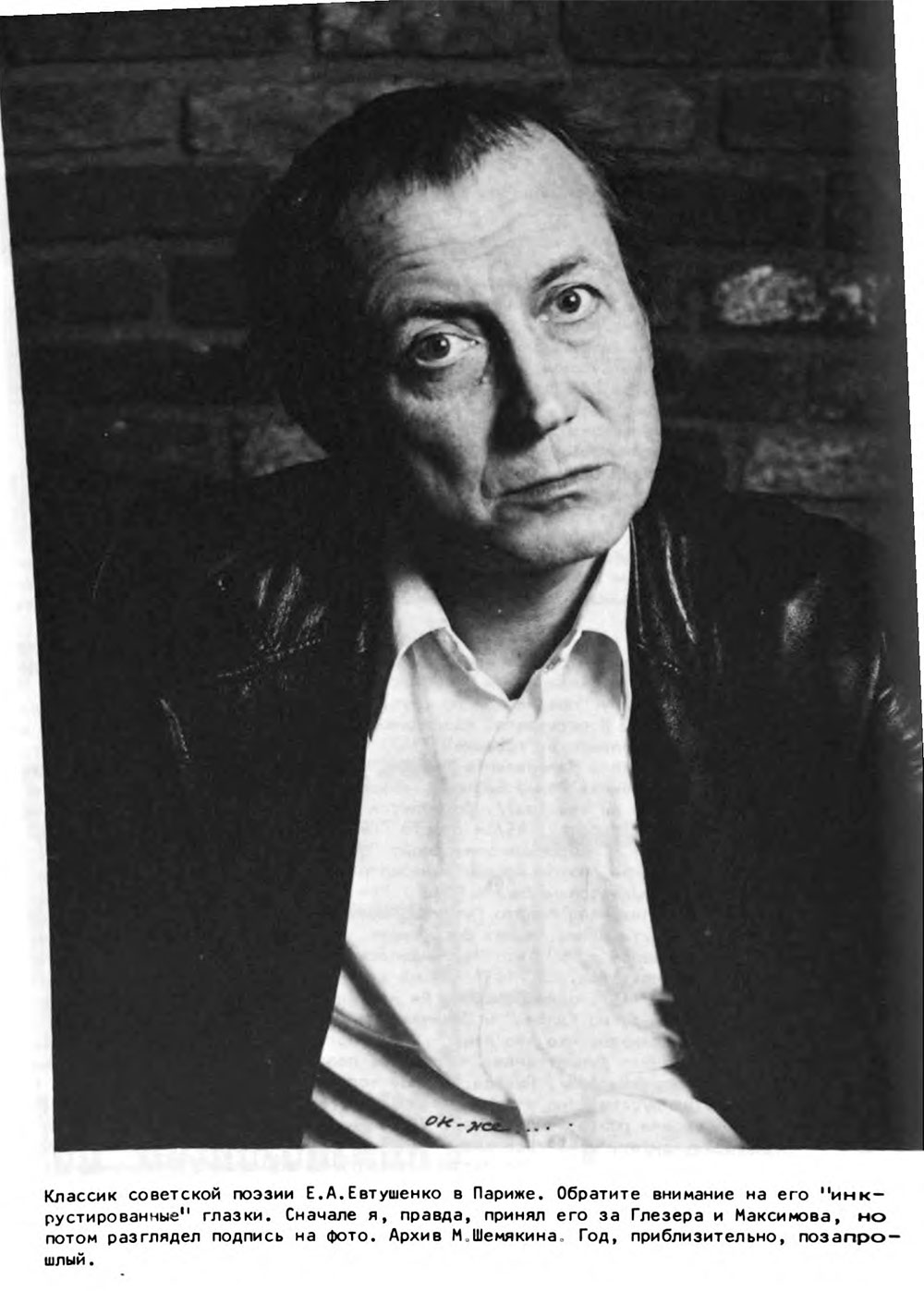

Не случайно, что наиболее резкая (до настоящей истерики) критика Евтушенко прозвучала из «лагеря» нонконформистски настроенных русских писателей-эмигрантов в Америке, причем в этой критике особое место, как мы увидим, занимает плейбоевская тема. Так, злой и талантливый грубиян Константин Кузьминский в своей знаменитой антологии современной русской поэзии «Голубая лагуна» поместил целых три резких «визуальных» выпада против «советского Казановы». Во вторую книжку четвертого тома антологии он включил фотопортрет Евтушенко с «инкрустированными глазками» и сопроводительным комментарием под названием «О глазах» с эпиграфом из «какого-то классика» — «Глаза есть зеркало души»:

«Уж больно у него показательно странные глазки. Почему — не стихи его в антологию помещаю, а лик поэта. Перелистайте все фотографии, в этом и других томах — таких глаз не найдете! <...> насколько четко отражают они пустоту силы. Силы чужой, не его. Страшно!»

За этим текстом в антологии следует коллаж «Ночь с Евтушенью», включающий порнографические аппликации:

За этим текстом в антологии следует коллаж «Ночь с Евтушенью», включающий порнографические аппликации:

Фоном для этого коллажа послужил направленный против вновь посетившего Америку советского стихотворца фельетон Александра Глезера «Ночь с Евтушенко», опубликованный 18 июля 1981 года в «Новом русском слове» и включавший фотографию поэта с женой-англичанкой.

Фоном для этого коллажа послужил направленный против вновь посетившего Америку советского стихотворца фельетон Александра Глезера «Ночь с Евтушенко», опубликованный 18 июля 1981 года в «Новом русском слове» и включавший фотографию поэта с женой-англичанкой.

Наконец, в последнем, пятом томе антологии — опять же вместо стихотворений Евтушенко — была помещена следующая неприличная иллюстрация с содержавшим нецензурные выражения в адрес советского поэта текстом, в котором он назван «ни там, ни тут» — идеологическим «проститутом» (кажется, что в помещенной выше картинке Кузьминский пародирует — реализует — евтушенковскую метафору «краденых яблок»):

Показательно, что этот выпад Кузьминский подкрепил вырезкой стихотворной подборки Евтушенко из октябрьского номера «Playboy» — той самой, которую проиллюстрировала Кинуко Крафт. Более того, составитель «Голубой лагуны», которого не только имя «Евтушенко», но и его фотографии с прозрачными глазами змеи приводили в состояние ярости, включил в текст антологии небольшой памфлет под названием «Гавно (sic! — И. В.) везде пахнет одинаково», в котором обрушился и на «закордонного друга» советского поэта Аллена Гинзберга и на «оказавшегося говном» Джона Апдайка, переводившего Евтушенко для «Плейбоя», тут же названного «сексуальным аналогом „Правды”», ибо «и там, и там — печатают Евтушенко и, похоже, одно и то же».

Показательно, что этот выпад Кузьминский подкрепил вырезкой стихотворной подборки Евтушенко из октябрьского номера «Playboy» — той самой, которую проиллюстрировала Кинуко Крафт. Более того, составитель «Голубой лагуны», которого не только имя «Евтушенко», но и его фотографии с прозрачными глазами змеи приводили в состояние ярости, включил в текст антологии небольшой памфлет под названием «Гавно (sic! — И. В.) везде пахнет одинаково», в котором обрушился и на «закордонного друга» советского поэта Аллена Гинзберга и на «оказавшегося говном» Джона Апдайка, переводившего Евтушенко для «Плейбоя», тут же названного «сексуальным аналогом „Правды”», ибо «и там, и там — печатают Евтушенко и, похоже, одно и то же».

Впрочем, у Кузьминского, как он сам иронически признается, была и личная обида на культовый глянцевый мужской журнал. Последний якобы отказался напечатать его цикл «Пусси поэмз», написанный «по аглицки, лет 7 назад». Стихотворения, жаловался Кузьминский, «возвернули» и ответили, что «не заказанные материалы не принимают»: «Стало быть, Евтушенке они заказывают? Или Апдайку? Разуважал я за это Апдайка. ... А „Пусси поэмз”, хоть и по англицки, придется поместить в антологию. В образец того, чего в „Плейбое” не печатают». От цитирования этих стихотворений в добропорядочном «Горьком» мы воздержимся.

Обвинения и выпады Кузьминского, конечно же, эпатажно грубы и большей частью несправедливы, но они удачно суммируют плейбоевскую тему в лирической биографии Евгения Евтушенко. Публикация любовных стихотворений поэта в глянцевом эротическом журнале, вскоре подкрепленная его пространным интервью этому изданию, представлена здесь как реализованная или обнаженная метафора сущности советского либерального — как сказал бы Достоевский — «прелюбодея пера». Перефразируя Тынянова, в этой жестокой пародии место поэтического слова занимает «отталкивающая» фотография автора с глазами чекиста и вместо «речевой позиции» современного классика появляется не его «речевая поза», а (как и положено в «полупорнографическом» журнале) физическая поза его «истинной» музы. Можно сказать и иначе: счастливый Адам плейбоевского мифа, отражающего американское восприятие Евтушенко в 1960-е годы, советский поэт-классик превращается Кузьминским в прелюбодея с холодным взглядом циничного змия.

«Расправа» Кузьминского с Евтушенко хорошо (графически) иллюстрирует финал бурного американского романа с образом советского поэта-плейбоя. Хотя этот образ полностью не ушел из американской прессы и университетской жизни, новому периоду в истории американского восприятия России потребовались новые лица и маски. И все же закончить нашу «историю лица» Евтушенко мы хотим на благодарной оптимистической ноте, вспомнив поздние стихи этого исключительно талантливого, но исковерканного собственным образом-амплуа поэта:

И если влипнем в фарс или драму,

я разломаю стекло и раму

и лихо выпрыгну сквозь свой портрет, —

так что осколки со звоном брызнут

и — к никакому на свете «изму» —

а просто так пойду по карнизу —

ну а иначе я не поэт!