Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Жадина, жаднюга, жила...»

Прежде чем взяться за изучение забытых стихотворений Самуила Маршака, нужно вспомнить об истоках еврейской темы в его творчестве, которые лежат не только в детстве поэта, но и далеко за его пределами. Своей запоминающейся звонкой фамилией Самуил Яковлевич обязан далекому предку по отцовской линии. «Маршак» — сокращение от «Наш учитель и наш рабби Шмуэл Койдановер» («морейну рабейну Шмуэл Койдановер»). Так несколько сотен лет назад ученики обращались к талмудисту Аарону бен Израилю Шмуэлю (1624—1676) — одному из самых известных раввинов и талмудистов своего времени. Забегая вперед, следует сказать, что не менее известный потомок рабби Койдановера тоже хорошо знал классические еврейские тексты, вдохновлялся ими в молодости и даже переводил отдельные отрывки.

Несмотря на завидную для выходца из еврейской семьи родословную, отец Самуила Яковлевича, Яков Миронович Маршак, выбрал светский образ жизни. Все детство и юность он провел над страницами древнееврейских духовных книг, но в 19 лет неожиданно прервал занятия и пошел работать на завод. Это стало большим разочарованием для его семьи — «книжная премудрость» была почетным делом, в то время как рабочие и ремесленники считались «низшей кастой». Яков Миронович сменил много мест работы, прежде чем смог устроиться на солидное предприятие, что позволило ему перевезти жену и на тот момент единственного сына Моисея за черту оседлости — в слободу Чижовка Воронежской области, где в 1887 году родился Самуил Маршак.

Так как отец будущего поэта в поисках лучшей жизни постоянно переходил с завода на завод, семье часто приходилось переезжать. Когда Самуилу Яковлевичу — на тот момент еще маленькому Семе — было 5 лет, Маршаки приехали в Витебск, где за воспитание внуков взялся дед по материнской линии, Бер Абрамович Гиттельсон. Будучи раввином, он сразу усадил Сему и Моисея за изучение иврита и талмудической литературы. «Идишу, находясь в Витебске, дети научатся сами, без учителя», — говорил ребе Гиттельсон и был абсолютно прав: к концу XIX века евреи составляли более половины населения Витебска, и русский язык юные Маршаки слышали здесь куда реже, чем в Воронеже. Самуил Яковлевич писал в своих мемуарах:

«Всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали. Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хоть это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел».

Самуилу Маршаку 2 года

Самуилу Маршаку 2 года

Обучение мальчиков продлилось недолго: уже через полгода Яков Миронович, которому снова пришлось искать работу, вывез семью из Витебска. Началась череда переездов — Покров, Бахмут и снова Острогожск. Именно там подросшим братьям Маршак пришлось впервые столкнуться с антисемитизмом, причем доставалось им в первую очередь от сверстников. В официальных мемуарах Маршак опустил эти эпизоды, но их можно найти в шестом томе собрания сочинений поэта (М.: Художественная литература, 1971), в разделе со скромным названием «Из незавершенного»:

«Мальчики на улице называли меня жидом. Они все были православные. Мне казалось, что они сами себя так назвали из самохвальства. Славным называют человека, когда хвалят его. Правым бывает тот, кто говорит и поступает, как надо. Они, значит, и правые, и славные. А что такое жид? Жадина, жаднюга, жила — вот что это такое.

Я не знал, как мне дразнить русских мальчишек. Никто на нашей улице еще не придумал для них обидной клички. А если сам выдумаешь, кличка не пристанет. Мой старший брат читал книжку об инквизиторах. Это такие монахи, которые судили [и] жгли хороших людей на кострах. Самого злого инквизитора звали Торквемада.

И вот, когда Митрошка-кишечник начинал дразнить меня жидом, я кричал ему, сжимая кулачки:

— Инквизитор! Инквизитор! Торквемада!»

Судя по этим записям, в детстве Маршак не был знаком с православной религией и даже боялся заглядывать в церковь. «Я не знал, что такое обедня и вечерня, потому что я был еврей, — вспоминал он. — В воскресенье и в праздник все мальчики в новой одежде ходили в церковь, а я один с прорехами в штанах стоял у забора и от нечего делать рубил палкой головы лопуху и крапиве». Там же он писал: «Перекреститься я не мог. В нашей семье никто никогда не крестился».

Встречается в этих воспоминаниях и один комичный эпизод. Один из мальчишек, который сначала грозился отлупить «жидовскую команду», испугался мести старшего товарища Маршаков и решил помириться с ними:

«— Не найдется ли у вас, — сказал одноглазый тихо и мирно, — какой-нибудь плохонькой, завалящей книжки? Почитать охота.

Мы вынесли ему журнал с картинками. Он взял книжку и спросил:

— А вы евреи?

— Да, евреи, — сказал я; на этот раз я не побоялся сказать правду. — А зачем ты спрашиваешь?

— Я хочу еврейской грамоте учиться. Очень мне жиды нравятся!..»

В 1899 году Сема поступил в первый класс острогожской гимназии. Правда, удалось ему это не сразу, хотя он блестяще сдал вступительные экзамены. «Какая-то непонятная мне „процентная норма“ закрыла для меня доступ в гимназию», — осторожно писал Маршак, не давая дальнейших пояснений. Позже биограф поэта, Матвей Гейзер, рассказал, что по правилам, установленным царским правительством, количество евреев, поступающих в гимназии и университеты, должно было составлять не более 3% от общего числа учащихся.

Маршака зачислили в гимназию в середине учебного года, но только потому, что исключили кого-то из других учеников. Кажется, его национальность почти никак не влияла на отношение к нему учеников и преподавателей — по крайней мере, ни он, ни его биограф об этом не упоминают. Доставалось братьям Маршак только от некоего «Самовара» (имя не называется), который служил в гимназии надзирателем. Самуил Яковлевич вспоминал:

«Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости. Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:

— А правду ли говорят, будто твой батька получил к праздникам хорошую „пейсаховку“ (пасхальную водку)? Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан „пейсаховки“ всегда ожидал его прихода».

Гимназисты Самуил и Моисей

Гимназисты Самуил и Моисей

В годы учебы Маршак всерьез увлекся классической литературой, начал заниматься переводами и писать собственные стихи. Он был блестящим учеником: по словам Гейзера, его успехи «вызывали не просто одобрение, а восхищение педагогов». Талант юного гимназиста произвел сильное впечатление не только на учителей: вскоре с этими стихами познакомился будущий влиятельный наставник и покровитель юного поэта, коренным образом изменивший его жизнь, мировоззрение и творческий путь.

«Ты никогда не переменишь своей веры»

В 1901 году семье Маршаков снова пришлось переехать, на этот раз — в Петербург. Яков Миронович взял с собой только жену и младших детей, оставив Самуила и Моисея в Острогожске на попечении дяди. Летом следующего года братья приехали навестить родителей. К радости юного поэта, короткий визит в северную столицу неожиданно растянулся на два года и впоследствии получил такое же неожиданное продолжение.

Причиной судьбоносной встречи стала простая случайность: услышав, как Маршак читает собственные стихи на домашнем празднике, один из петербургских друзей семьи решил показать работы молодого автора меценату Давиду Гинзбургу, который, в свою очередь, задался идеей познакомить острогожского вундеркинда с именитым литературным и музыкальным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. Тот пригласил гимназиста к себе, не ожидая, впрочем, от этой встречи ничего особенного. Но, после того как 15-летний поэт прочитал ему несколько переводов и собственных стихотворений, скепсис опытного критика сменился восторженным удивлением. «Вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо — оживленное, помолодевшее, — вспоминал Маршак. — Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган». Жаль, что Маршак не оставил в мемуарах хотя бы несколько отрывков из произведений, которые впечатлили Стасова, — интересно было бы почитать его «шуточную поэму об острогожской гимназии», которая заставила строгого слушателя плакать от смеха.

Стасов сразу же взял начинающего поэта под свое крыло, устроил его в петербургскую гимназию и познакомил с миром столичной богемы. Талант самородка-провинциала оценили и соратники Владимира Васильевича, когда в декабре 1902 года на вечере памяти Марка (Мордехая) Матвеевича Антокольского в Петербурге прозвучала кантата, посвященная почившему скульптору. Музыку для нее написали маститые композиторы Глазунов и Лядов, слова же принадлежали 15-летнему Самуилу Маршаку. Публика встретила кантату с восторгом, а после ее исполнения на присутствовавших в зале родителей юного гимназиста со всех сторон посыпались поздравления. Много лет спустя внук поэта, Алексей Иммануэлевич Сперанский-Маршак, скажет о тексте этого музыкального произведения так:

«Стихотворение, написанное Маршаком, полно пафоса и поэтичности, несомненно навеянных великими образами Танаха, особенно его „Книгой Бытия“. В нем проступает облик великого библейского пророка Моисея. Молодому поэту тогда едва исполнилось 15 лет, а какое знание эпической мощи и поэтического пафоса Танаха, какое проникновение в него запечатлели себя в этом стихотворении!»

Действительно, в Антокольском у Маршака узнается образ пророка. Стоит только заменить мрамор каменными скрижалями:

Рече Господь: «Да будет муж великий!

Его весь мир недаром ждет.

Я одарю его высокою душою,

И под его творящею рукою

Холодный мрамор оживет!»

И вот явился он. К своей желанной цели

Чрез край неведомый повел он свой народ,

И мощно раздалось над смолкнувшей землею

Его «вперед!», бесстрашное «вперед!»

Самуил Маршак (в центре) и Владимир Стасов

Самуил Маршак (в центре) и Владимир Стасов

По мнению ряда исследователей литературного наследия Самуила Яковлевича, именно Стасов посоветовал ему развивать в своем творчестве еврейскую тему. «Ты никогда не переменишь своей веры, какие бы ни были события, обстоятельства, люди и отношения», — писал он своему подопечному 15 августа 1902 года. В ответном письме от 20 августа Маршак сообщал Владимиру Васильевичу:

«Теперь собираюсь писать рассказ из гимназической жизни: „Жид“. Там я выставлю забитого ученика-еврея, оттолкнутого от всех товарищей, слабого, потерявшего даже сознание того, что он человек».

Судьба рассказа неизвестна. Возможно, на его создание Маршака подтолкнули собственные впечатления от учебы в столичной гимназии. Из письма Стасову от 13 сентября 1902 года:

«...я поссорился с учителем латинского яз<ыка>, который ни за что ни про что обозвал 2 учеников-евреев „жидами“. Я ему просто сказал, что он, как учитель, должен был показывать хороший пример нам, а он сам поступает, как какой-нибудь гимназист».

В этом же письме юноша выразил желание уехать из Петербурга и начать новую жизнь в каком-нибудь еврейском местечке:

«Знаете, дедушка, какая у меня заветная мечта: после университета забраться куда-нибудь в местечко „черты оседлости“. Там я буду работать, ближе познакомлюсь с ними, моими бедными братьями. Там я нужен, и я буду там».

В 1904 году Маршак действительно покинул Петербург, однако вместо забытого богом местечка отправился на крымский берег. Это произошло после знакомства с Горьким, который проникся симпатией к гимназисту, чье здоровье из-за сырого петербургского климата стремительно ухудшалось: у Маршака началась чахотка. Горький пригласил его в Ялту, где долгое время жил сам. Ялтинские годы стали особым периодом в жизни начинающего поэта: именно в это время еврейская тема в еще несовершенном и полном юношеского максимализма, но эмоциональном и искреннем творчестве молодого Маршака расцвела по-настоящему.

«Бессильная злоба, бессильная жажда мести»

«Печататься я начал с 1907 года в альманахах, а позднее — в только что возникшем журнале „Сатирикон“ и в других еженедельниках», — писал Самуил Маршак в своей автобиографии в 1963 году. Маститый детский автор «забыл» о своей первой публикации, которая еще в 1904 году появилась в шестом выпуске журнала «Еврейская жизнь». Печатным дебютом будущего автора «Рассеянного» и «Усатого-полосатого» стало стихотворение «20 Таммуза», которое он посвятил своему народу, а точнее — одному из его героев. Догадаться, о ком именно говорил Самуил Яковлевич, удалось лишь в 2000 году. В запутанной истории разобрался Матвей Гейзер, и проделанная им работа определенно заслуживает внимания.

«Таммуз», согласно Библии, — четвертый месяц в году, который совпадает со второй половиной июня — первой половиной июля. В этом месяце евреи вспоминают одни из самых печальных событий своей истории. 17 Таммуза (по иерусалимскому Талмуду) — пост в память о штурме Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором и других несчастий, постигших еврейский народ в этот день. Почему Маршак, хорошо знавший Талмуд и Тору, «ошибся» в дате? Это далеко не единственный вопрос, который возникает при чтении стихотворения. К примеру:

Наш свет, наш день угас, и солнце огневое

Сокрылось прочь...

Пожрала тьма его — и все покрылось тьмою,

И снова ночь.

«„Наш свет, наш день угас“ — о чем или о ком эта строка? Кого „пожрала тьма“? — недоумевает Гейзер. — Имена участников обороны Иерусалима в войне с Вавилоном нам доподлинно не известны. Но тогда о ком идет речь? <...> Ни один из знакомых еврейских историков, ни один из служителей культа не мог мне ответить на вопрос: какое трагическое событие произошло в истории евреев 20 Таммуза?»

Только в 2000 году он обратил внимание на другую строфу стихотворения:

Преданье я слыхал: в разгаре боя

Могучий вождь упал,

И близкие к нему узрели смерть героя —

Их трепет обуял!..

Слова о вожде оказались важной находкой. В одном из номеров журнала «Еврейская жизнь» было опубликовано другое стихотворение Самуила Яковлевича «Над могилой», посвященное памяти Теодора Герцля, основоположника политического сионизма. Там есть такие строки:

И вождь погиб. Насмешливо рыдая,

Завыл и налетел могучий вал, клубясь...

Сопоставив оба стихотворения и выяснив, что некоторые строки из стихотворения «Над могилой» являются парафразом отрывка из «20 Таммуза», Гейзер предположил, что последнее было также посвящено Герцлю. Догадка подтвердилась: Герцль умер 3 июля (20 июня по старому стилю) 1904 года. Таким образом, «ошибка» Маршака обернулась красивой метафорой с отсылкой к библейскому сюжету.

Теодор Герцль

Теодор Герцль

Первая публикация Самуила Яковлевича привлекла внимание многих литераторов, но не только их. Маршак сблизился с молодежной организацией сионистов-социалистов «Поалей Цион» и начал печататься в журнале «Молодая Иудея». Маршаковские сочинения, подписанные полной фамилией или просто «С. М.», рассказывали о страданиях еврейского народа и призывали к борьбе за его освобождение. В стихотворении «Две зари» читаем:

...Мы гибли... Впереди чернела лишь тоска...

Там ужасы Изгнанья рисовались...

За этим пламенем угрюмые века,

Как ночь без края, простирались...

Творчество юного Маршака наверняка покажется странным читателю, привыкшему к чеканным строчкам его детских стихотворений. Гражданская лирика ялтинского периода полна патетики и надрыва, она кажется чересчур эмоциональной, в ней то и дело слышатся воззвания и кличи. Но как иначе молодой и впечатлительный автор мог отреагировать на события, заставшие его на крымском берегу? Маршак жил в Ялте с 1904 по 1906 год — в то время, когда еврейские погромы в Российской империи приобрели поистине катастрофические масштабы. Спровоцировать толпу могли самые нелепые слухи: по словам Гейзера, один из погромов начался из-за того, что еврейские дети якобы осквернили икону, другой — потому что евреи якобы стреляли в портрет царя. Осенью 1904 года Маршак писал Стасову:

«Сейчас я получаю известье о страшных погромах в Смоленске, Полоцке, Невеле. Что-то будет? Ведь евреям и обороняться нельзя!»

Последствия еврейского погрома в Одессе

Последствия еврейского погрома в Одессе

А вот другое письмо, отправленное жене Горького, Екатерине Павловне Пешковой, годом позже:

«Знаете ли подробности последних погромов? Ужас! Особенно в Белостоке. Там расстреливали стариков, женщин, детей. В Житомире 2-й погром. Один драгунский офицер изрубил на мелкие куски еврейскую девушку. Погромы в Ковенской губернии, в Невеле. Самооборона бессильна. Сколько молодежи погибло в самозащите. Совсем юной, моего возраста. Искренне говорю, мне страшно тяжело сидеть спокойно. Какая-то бессильная злоба, бессильная жажда мести».

Маршак отзывался на происходящее вокруг полными отчаяния «Песнями скорби»:

Зачем я здесь? Быть может, братья

Таятся в страхе по углам!

Зачем я здесь, зачем не там?

Ничтожный трус, тебе проклятье!..

Быть может, миг — для них прощальный,

Быть может, луч — последний луч...

И бледный месяц из-за туч

Глянул, как факел погребальный...

Вскоре волна погромов докатилась и до Ялты. Оставаться в городе было небезопасно. «Зимой 1906 года меня вызвал к себе директор гимназии, — вспоминал Маршак. — Под строгим секретом он предупредил меня, что мне грозит исключение из гимназии и арест, и посоветовал покинуть Ялту как можно незаметнее и скорее». Поэту пришлось вернуться в Петербург и зарабатывать на хлеб статьями и фельетонами, которые он предлагал местным газетам. Но время, проведенное в Крыму, не прошло даром. В 1907 году вышел сборник «Сиониды» — книга, которую в советское время Маршак вычеркнул из своей творческой биографии. Точнее — выжег. Поэт Арон Вергелис вспоминал:

«Немногим сегодня известно, что Маршак начал с маленькой книжечки „Сиониды“. Еще молодым пареньком написал он ее. Я принес ему как-то эту книжечку и сказал: „Вот ваша первая книжечка“. Он был до крайности озабочен: „Голубчик, неужели я не все уничтожил?..“»

«По горной царственной дороге вхожу в родной Иерусалим...»

Одно из стихотворений, вошедших в «Сиониды», начиналось со строк:

Снится мне: в родную землю

Мы войдем в огнях заката

С запыленною одеждой,

Замедленною стопой.

И войдя в святые стены,

Подойдя к Ерусалиму,

Мы безмолвно на коленях

Этот день благословим.

Стихи оказались пророческими: в 1911 году Самуил Яковлевич и его коллега, поэт Яков Владимирович Годин, отправились в путешествие по Ближнему Востоку в качестве корреспондентов изданий «Всеобщая газета» и «Синий журнал». Эта поездка не только вдохновила Маршака на написание новых стихов, но и свела его с будущей женой — Софьей Михайловной Мильвидской.

Путешествие длилось более полугода. За это время Маршак и Годин объездили большую часть Земли Обетованной (ивр. — Э́рец Исраэ́ль) — побывали в Палестине, Ливане и Сирии. Многие из стихотворений Маршака, написанные во время путешествия или вскоре после него, причисляются к лучшим в его раннем творчестве. В отличие от ялтинских, палестинские стихи почти лишены патетических воззваний и юношеской наивности, но не менее эмоциональны. Одним из самых ярких произведений того времени является стихотворение «Иерусалим», которое через несколько десятков лет будет снова и снова звучать на радиостанции «Голос Израиля» во время Шестидневной войны:

По горной царственной дороге

Вхожу в родной Иерусалим

И на святом его пороге

Стою смущен и недвижим...

Во все века, в любой одежде

Родной, святой Иерусалим

Пребудет тот же, что и прежде —

Как твердь небесная над ним!

Самуил Маршак и Софья Мильвидская во время путешествия в Палестину, 1911 год

Самуил Маршак и Софья Мильвидская во время путешествия в Палестину, 1911 год

Есть в палестинском цикле и менее серьезные вещи — например, история о путешествии на верблюде:

Итак, мы сели. Боже, боже!

Какой сюрприз, какой испуг,

И сколько криков, сколько дрожи,

Когда верблюд поднялся вдруг.

О, как стремительно вознес он

Свой горб проклятый в вышину.

Он невоспитан, неотесан,

Но мы простим ему вину.

Неудивительно, что об этих поэтических путевых заметках будущий «Маршак Советского Союза» забыл так же быстро, как и о сборнике «Сиониды». Но кое-что он все-таки пробовал сначала переписать. До революции стихотворение «Мы жили лагерем в палатке» выглядело так:

Мы жили лагерем — в палатке

Кольцом холмов окружены.

Кусты сухие в беспорядке

Курились, зноем сожжены.

В прибытья час мой спутник старый

Мне указал на ближний склон

С селом арабским. Это — Цара.

Здесь жил в младенчестве Самсон.

Теперь там нужен труд Самсонов!

С утра до поздней темноты

Там гонят змей и скорпионов,

Сдвигают камни, жгут кусты.

Изучая творчество Самуила Яковлевича, Матвей Гейзер выяснил, что уже в 1920 году стихотворение лишилось строф про Самсона и Цару, а оставшееся было изменено так, что узнать в воспетом автором пейзаже Палестину было невозможно. Вот что пишет Гейзер о причинах таких радикальных правок:

«Можно полагать, что 20-й год резко отличался от года 17-го. К тому времени получил размах не только белый, но и красный террор, и откровенное и жестокое соперничество этих двух терроров вносило страх в сердца интеллигенции. Одни спасались бегством за рубеж, другие по собственной воле или в силу обстоятельств оставались в России. В такое время быть автором стихов, преисполненных восторга перед Палестиной и вернувшимися в нее евреям, было уже далеко небезопасно».

«Отрепьев Гершка и некий Хаим Пугачев...»

Существует распространенное мнение, что с приходом советской власти еврейская муза Маршака навсегда замолчала. В еврейской энциклопедии можно прочитать следующее: «Именно в 1920 году ушел из русско-еврейской литературы самый многообещавший поэт и активный сионист С. Маршак». Снова обратимся к Гейзеру, который категорически отрицает это утверждение, приводя ряд аргументов против. Взять хотя бы упомянутое им замечание писателя и литературоведа Юрия Тынянова:

«Безусловно, Маршак не отрекался от своего еврейства, от еврейской темы. Хотя, быть может, она ушла в его творчестве как бы „вглубь“. Это иногда бывало заметно даже в его „абсолютно советских“ стихах. Юрий Тынянов, например, обсуждая строку в стихотворении Маршака „Что мы сажаем, сажая леса“, с удовольствием ехидничал (и вполне с основанием!): „Это же Талмуд. Так говорили только меламеды в хедере: Сажая леса, мы на самом деле сажаем...“»

А вот другой интересный, хотя и спорный пример. В 2004 году журнал «Заметки по еврейской истории» опубликовал статью Давида Иоффе, который, перечитывая сборник произведений Маршака «Стихотворения и поэмы» (М.: Советский писатель, 1973), наткнулся на стихотворение «Братья-герои», которое поэт написал после того, как побывал на линии фронта в 1941 году. Начинается оно так:

Свежий холмик перед низким домом.

Ветви на могиле.

Командира вместе с военкомом

Утром хоронили.

<...>

Самолет, над ними рея,

Замер на минуту.

И вступила в дело батарея

Залпами салюта.

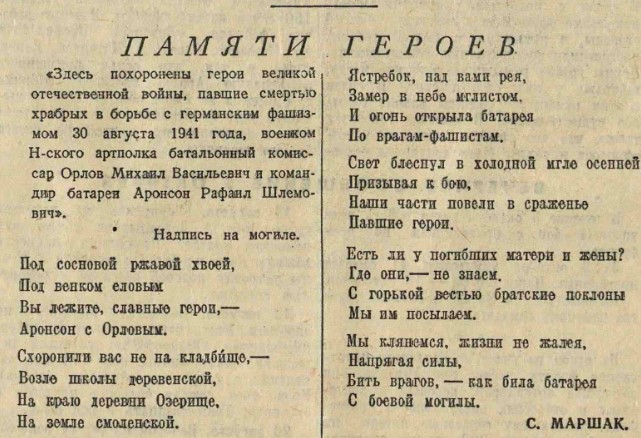

В том же сборнике Иоффе нашел первую версию этого стихотворения, напечатанную мелким шрифтом в разделе «Другие редакции и варианты». Стихотворение предваряет эпиграф:

«Здесь похоронены герои Великой Отечественной войны, павшие смертью храбрых в борьбе с германским фашизмом 30 августа 1941 года, военком 275-го артполка батальонный комиссар Орлов Михаил Васильевич и командир батареи Аронсон Рафаил Шлемович.

Надпись на могиле близ Ельни».

И далее:

Братская могила, убранная хвоей.

Под венком еловым

Спят в одной могиле славные герои

Аронсон с Орловым.

<...>

Их обоих, русского с евреем,

Схоронили рядом,

И огонь открыла батарея

По фашистским гадам!

Маршак в принципе отличался любовью к правкам и собственные сочинения редактировал постоянно. Но здесь избавление от имен и национальностей героев все-таки кажется вынужденным. «Когда фашистская пропаганда вовсю кричит, что немецкая армия воюет не с русским народом, а только с „жидами и коммунистами“, [нельзя было] публиковать стихи о братьях-героях — еврее и комиссаре», — поясняет Иоффе. Здесь же он замечает, что первые «Братья-герои» «пришлись не ко двору в „Правде“» — вероятно, имеется в виду, что этот вариант не допустили к публикации. Увы, Иоффе ошибся: те же «Заметки» в 2007 году опубликовали ответную статью публициста Эллана Пасика, который нашел номер «Правды» за 1941 год, где, как ни странно, был напечатан вариант с эпиграфом. Автор статьи объясняет, почему главная газета СССР в то время вполне могла позволить себе выбрать именно его:

«В то время, когда было опубликовано стихотворение, евреи были нужны Сталину как воздух, ибо евреи на фронте были одними из немногих, кто был на сто процентов обречен в случае пленения. Даже коммунисты могли рассчитывать на удачу, и только евреев ждала неминуемая смерть. Подозреваю, что если бы не евреи, то Гитлер захватил бы Москву». [Уж объяснил так объяснил. — Прим. ред.]

«Братья-герои» («Памяти героев») в «Правде» (6 октября 1941 г., № 277)

«Братья-герои» («Памяти героев») в «Правде» (6 октября 1941 г., № 277)

И Иоффе, и Пасика высказывают довольно неоднозначные мнения, но ни тот ни другой не дают ответа на вопрос, зачем все-таки Маршак переписал стихотворение, если «Правда» и так одобрила его первый вариант? Допустим, это было связано с антисемитской кампанией Сталина конца 1940-х, но тогда почему поэт просто не «забыл» о «Братьях-героях», как сделал это с «Сионидами» и палестинским циклом? И наконец, по какой причине в собрании сочинений в качестве основной представлена вторая, исправленная версия? Так или иначе, тот факт, что первоначальная идея поэта заключалась в том, чтобы показать боевое братство еврея и русского, прямо сообщает о том, что муза Маршака не молчала и пыталась находить для автора безопасные способы самовыражения.

Своему народу Маршак оставался верен не только в поэзии. Об этом красноречиво свидетельствует его общественная деятельность, которой Самуил Яковлевич занимался почти так же активно, как литературной. Еще в 1916–1918 годах он работал с детьми-сиротами и даже организовал для них настоящий театр. В послевоенное время он вернулся к помощи детям, но теперь ему приходилось делать это тайно. В 1992 году в израильском журнале «Круг» были опубликованы воспоминания родственника Самуила Яковлевича, Д. Нахмановича, где он рассказывает, что в 1945—1946 годах Маршак передавал крупные суммы денег для помощи еврейским сиротам в Литве:

«Эти деньги были предназначены для поддержки созданных в Каунасе и, кажется, в Вильнюсе, интернатов и садика для еврейских детей-сирот, родители которых погибли от рук нацистов <...> примерно в конце 1945 и в начале 1946 годов... начали организовывать, конечно, нелегально и конспиративно, переправку через Кенигсберг (Калининград) в Польшу, а оттуда в Израиль (тогда еще Палестина) молодых еврейских парней и девушек из Каунаса, Маршак вновь прислал для этих целей большую сумму денег. Он сам занимался сбором средств у своих близких и проверенных людей».

Также Самуил Яковлевич являлся активным участником Еврейского антифашистского комитета. После того как в конце 1940-х на фоне сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом» ЕАК ликвидировали, многие его члены были арестованы. Среди них были поэты, стихи которых переводил Маршак, — Лев Моисеевич Квитко и Исаак Соломонович Фефер (обоих расстреляли 12 августа 1952 года). В 1948 году был убит (по официальной версии — погиб в автокатастрофе) еще один участник организации — близкий друг Самуила Яковлевича режиссер Соломон Михоэлс. Маршак (дело на которого, кстати, тоже планировали, но не успели скроить до смерти вождя) написал стихотворение, посвященное памяти соратника, в строках которого слышатся отголоски патетической поэзии ялтинского периода:

Вот он лежит, недвижный и суровый.

Но этой смерти верится с трудом!

Здесь много лет я знал его живого,

Но как переменился этот дом!

Не будь афиш, расклеенных у входа,

Никто бы стен знакомых не узнал.

Великая трагедия народа

Вошла без грима в театральный зал...

Соломон Михоэлс

Соломон Михоэлс

Эти стихи появились в конце 1940-х, однако напечатаны были только в 1970 году. Можно сравнить это стихотворение с ранее упомянутым «Над могилой», которое Маршак-гимназист много лет назад посвятил памяти Теодора Герцля. Литературовед Ада Ароновна Колганова пишет:

«В первом случае через библейские символы трагически отражена смерть Т. Герцля. Во втором — не меньшее горе получило воплощение в очень теплых строках, которые сумели сплавить и личные переживания поэта, потерявшего близкого человека, и горесть общечеловеческую <...> В первом случае автор — еврей, потрясенный потерей вождя; во втором — еврей, потерявший, вместе с другими, великого художника».

Последствия разгона ЕАК явно напугали Маршака. В 1953 году его подпись появилась под весьма сомнительным «Проектом обращения еврейской общественности», который был опубликован в «Правде» менее чем за месяц до смерти Сталина. Авторы проекта называли сионистов «мнимыми друзьями» евреев (вспомним о Маршаке и «Поалей Цион»), а Израиль — «американской вотчиной». Интересная выдержка:

«Вместе с тем всему миру известно, что народы Советского Союза и, прежде всего, великий русский народ своей самоотверженной героической борьбой спасли человечество от ига гитлеризма, а евреев — от полной гибели и уничтожения <...> Впервые в истории трудящиеся евреи вместе со всеми трудящимися Советского Союза обрели свободную, радостную жизнь».

А как же Михоэлс и другие члены ЕАК?.. Впрочем, не каждый решится осудить из сегодняшнего дня тех, кто в страхе вынужден был подписывать тогда обращения подобного рода: например, в числе напуганных подписантов помимо Маршака оказались также Гроссман, Эренбург, Кассиль, Ромм и Ландау.

К чести поэта следует отметить, что в 1938 году Маршак и Чуковский осмелились обратиться к генеральному прокурору Вышинскому с требованием освободить из-под ареста Александру Иосифовну Любарскую, редактора «Детгиза». Годом раньше Самуил Яковлевич просил наркома внутренних дел Генриха Ягоду помиловать писательницу Раису Родионовну Васильеву. Любарскую освободили, Васильеву расстреляли. Сам поэт, который тоже ожидал скорого ареста, неожиданно получил в том же 1938-м Сталинскую премию, на время обеспечившую ему безопасное существование.

После смерти Сталина Маршак снова начал заступаться за своих коллег — статус и награды позволяли ему высказываться смелее других. В 1959 году Евгения Евтушенко раскритиковали за поэму «Бабий Яр» — Хрущев заявил, что автор изобразил жертвами фашистов только еврейское население, а о других народах не упомянул. Поэт Алексей Марков написал едкий памфлет на Евтушенко:

Какой ты настоящий русский,

Когда забыл про свой народ.

Душа, как брючки, стала узкой,

Пустой, как лестничный пролет.

Маршак вступился за Евтушенко, ответив Маркову не менее едким стихотворением:

Был в царское время известный герой

По имени Марков, по кличке «второй».

Он в Думе скандалил, в газете писал,

Всю жизнь от евреев Россию спасал...

Эсэсовцы роются в карманах убитых в Бабьем Яру, 1941 год

Эсэсовцы роются в карманах убитых в Бабьем Яру, 1941 год

Интересно сравнить эти строчки с фельетоном молодого Маршака, который он написал в далеком 1919 году. Стихотворение стало реакцией на подслушанную им антисемитскую лекцию:

...пусть нам рассказывает книжка

О том, что в сумраке веков

Мутил народ Отрепьев Гришка,

Затем — Емелька Пугачев.

Все это — ложь и передержка,

А факт действительно таков:

Мутил народ Отрепьев Гершка

И некий Хаим Пугачев...

В 1960-е Самуил Яковлевич вступался за Солженицына и его «Ивана Денисовича», которого передумали выдвигать на Ленинскую премию, защищал обвиненного в тунеядстве Бродского, сравнивая его дело с антисемитскими процессами Дрейфуса и Бейлиса. Но забытые страницы своего раннего творчества именитый автор продолжал держать в тайне до самой смерти. Что-то вышло в последних томах собрания сочинений за 1970–1972 годы, но часть стихотворений, посвященных еврейскому народу, так и осталась неизданной.

И все-таки Маршак, хоть и тайно, но следовал наставлениям Стасова касательно верности своему народу и вере. Это подтверждают воспоминания Матвея Гейзера, которому удалось встретиться с Самуилом Яковлевичем в 1963 году:

«В тот день Маршак заговорил со мной о детях — он знал, что я работаю учителем. И одна из его первых фраз была цитата из ребе Ава, знаменитого толкователя Торы, — „У детей учитесь мудрости“».

И еще:

«Самуил Яковлевич, несмотря на огромную занятость, постоянно читал Талмуд и не представлял жизни без этой книги — он сам сказал мне это во время нашей встречи у него в доме. Я рассказывал ему о своем дедушке, о его словах, что мне „после детства в гетто мяч нужнее, чем скрипка...“ Он реагировал очень живо. В ответ на мои воспоминания он делился своими: „Помню, мой дедушка — кстати, он был прямым потомком известнейшего талмудиста средневековья Аарона Шмуэля Кайдановера — часто повторял: „Бедняк радуется тогда, когда теряет, а потом находит то, что потерял“».