Гибсон против Эллиса

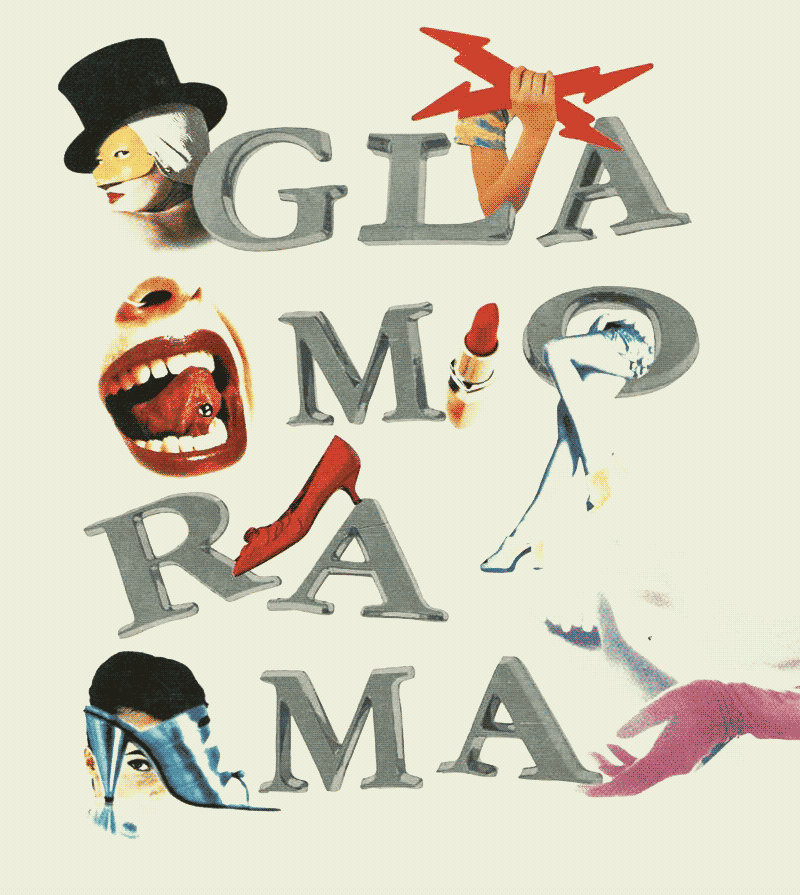

Как «Гламорама» погубила «Распознавание образов»

Иногда бывает, что хороший роман выходит не вовремя. Есть сильный сюжет, запоминающиеся герои, своя философия, но великим роман не становится. Просто потому, что недавно уже выходила подобная книга — такое случается даже с известными авторами. Алексей Поляринов рассказывает, как «Распознавание образов» Уильяма Гибсона оказалось в тени «Гламорамы» Брета Истона Эллиса.

Каждый большой роман рождает подражателей. И дело здесь не только в законах рынка или желании попасть в финансовый кильватер успешного писателя. Чаще всего подражание — высшая форма лести: так было, скажем, с «Тайной историей» Донны Тартт, когда после выхода книги на рынок повалили, и до сих пор валят, книги-клоны о красивых студентах-лингвистах, их светлых головах и темных делишках. И то же самое было после выхода «Бесконечной шутки» Уоллеса в 1996 году: все молодые авторы США вдруг решили, что уводить целые пласты текста в сноску — это круто.

Но есть и другие случаи: когда роман, который, не будучи клоном, все же оказывается в тени более мощного предшественника, просто потому что вышел не вовремя. Именно это произошло с «Распознаванием образов» Уильяма Гибсона; с этим романом все хорошо, есть только одна проблема — он опубликован после «Гламорамы».

Я поясню. И начну с названия, которое у нас чуть-чуть неверно перевели. И, да, я понимаю, что нахожусь сейчас в очень слабой позиции, критикуя чужой перевод, и все же: переводить «Pattern recognition» как «Распознавание образов» — ошибка, потому что паттерн — это не образ, это именно система повторяющихся образов (примеры: спираль ДНК, винтовая лестница, узоры на обоях); и сам роман целиком построен на идее повторяющих друг друга рекламных шаблонов, не говоря уже о том, что важная метафора книги — это апофения, то есть привычка людей видеть смысл и структуру там, где их нет.

Главная героиня романа, Кейс Поллард, специалист по брендам. У нее дар — ей достаточно лишь взглянуть на логотип компании, чтобы понять, будет ли он популярным или, наоборот, принесет убытки. В каком-то смысле Кейс — PR-камертон, она всегда знает, что именно модно сейчас, что будет модно завтра и почему; она настолько чувствительна к стилю, что иногда ее физически тошнит при виде некоторых логотипов.

В основе сюжета — странный авангардный фильм анонимного режиссера, на поиски которого Кейс и отправляется. Тут Гибсон верен себе: герои у него часто отправляются на поиски вещей на первый взгляд незначительных: штанов, шкатулок или фильма, — вещей, которые обретают ценность лишь в руках у ценителя/эксперта. «Распознавание» как раз такой роман — о вкладывании смыслов. И автор вместе с героиней пытается ответить на вопрос: что именно определяет вещи — их функциональность или же смыслы, привнесенные извне (интерпретации, реклама)?

Вопрос на самом деле ужасно интересный, экстраполировать его можно куда угодно — хоть на литкритику, хоть на современное искусство. Вот, скажем, авангардный фильм: имеет ли он ценность сам по себе? Или же он всего лишь информационный мыльный пузырь, наполненный исключительно грамотной маркетинговой стратегией автора и откликами ценителей?

Вообще, конечно, считать Гибсона фантастом — большая ошибка; он самый настоящий постмодернист, и все его романы, если отсечь лишнее, об отношениях вещей/людей и навязанных смыслов. Вот и «Распознавание паттернов» — книга о PR-симулякрах, об отношениях между фактами и постправдой, если хотите. Недаром одна из самых важных реплик здесь — это слова директора рекламного агентства: «Подумайте, ведь сегодня реклама товара требует гораздо больше творческих ресурсов, чем его производство».

И вот вопрос: почему роман, — если он настолько богат идеями и злободневен, — был так холодно встречен?

Моя версия: он оказался в тени предшественника. За пять лет до него появилась «Гламорама» Брета Истона Эллиса — великий роман-перформанс о логотипах, моде и безумии. И если посмотреть внимательно, то станет ясно, что обе эти книги, в сущности, об одном и том же: о поиске настоящего в мире, где все покрыто радужной пленкой рекламы и PR-технологий; и о попытках эту самую пленку прорвать.

Моя версия: он оказался в тени предшественника. За пять лет до него появилась «Гламорама» Брета Истона Эллиса — великий роман-перформанс о логотипах, моде и безумии. И если посмотреть внимательно, то станет ясно, что обе эти книги, в сущности, об одном и том же: о поиске настоящего в мире, где все покрыто радужной пленкой рекламы и PR-технологий; и о попытках эту самую пленку прорвать.

Странно вот что: Гибсон в своем романе как будто не замечает Эллиса, — не спорит с ним и не соглашается, не опирается на него, не цитирует, — наоборот, отчаянно делает вид, что «Гламорамы» вовсе не было. Это как если бы кто-нибудь сегодня попытался создать роман о китобоях, одержимости и белом цвете, но написал бы его так, словно «Моби Дика» не существует. Идея отважная, но, очевидно, обреченная на провал. Литературу не обманешь.

И дело вовсе не в похожести двух этих книг: они как раз непохожи, но их связывает общая, на грани фетишизма, одержимость логотипами, и главная идея — о форме, убивающей содержание. И, да, я осознаю иронию: возможно, связь, которую я вижу между ними, не более чем частный случай апофении — все дело в том, что в 98-м Эллис задал дискурс, в каком-то смысле довел тему моды и логотипов до предела, оставив после себя выжженное поле. Которое потом заселили его бастарды вроде Бегбедера, но сейчас не о них. Это и погубило Гибсона, он попытался написать тонкий и вдумчивый роман о механизмах современной моды, но, кажется, сам не заметил, как оказался в огромной китовой тени предшественника; плюс, откровенно говоря, если Гибсону чего-то и не хватило, то злости. Злости, которой у Эллиса через край.

Вот интересно, правда?

Иногда чтобы вышел шедевр писателю нужно просто хорошенько разозлиться. Как верно и обратное — излишняя осторожность автора может потопить самую смелую идею. Потому что есть вещи, о которых нельзя говорить, — о них нужно орать.