«Философ должен писать обо всем»

Иван Болдырев о Гегеле, интенсивности и фашизме

Расскажите, пожалуйста, о вашем студенчестве. Вы получили два образования, философское и экономическое, — как так вышло?

На философском факультете МГУ учились мой дед и мои родители, так что в каком-то смысле этот выбор был предопределен. Мы с однокурсниками всегда смеялись над тем, что у нас в дипломе в графе «специальность» будет написано «философ, преподаватель философии»: преподаватель философии — еще понятно, но философ — какая-то странная специальность, что это за профессия? «Профессиональный философ» звучит так же забавно, как «кафедра метафизики». А экономику я изначально воспринимал именно как профессию, немцы это называют Brotstudium — учеба, помогающая тебе зарабатывать на хлеб. Потом оказалось, что я тяготею скорее к философии, а философ, как мне кажется, должен знать какую-то науку, такое всегда полезно. При этом собственно наука среди моих однокурсников-экономистов в Вышке особой популярностью не пользовалась, их было больше двухсот, а учеными стали от силы десять-пятнадцать.

МГУ и Вышка — совершенно непохожие системы и по принципам образования, и в смысле институционального устроения, и по тому, что считалось важным. Я очень рад, что оказался и в той, и в другой системе (мама настояла на том, чтобы я поступил и в Вышку). Есть, правда, вещи, о которых я жалею и за которыми мне хотелось бы вернуться назад: я стыжусь своей тогдашней политической вялости, своей безропотности по отношению к университетской бюрократии, своей нарциссической зацикленности на собственном умственном развитии.

А что конкретно дала вам Вышка и что МГУ?

На философском факультете было несколько человек, которые на меня оказали большое воздействие. Я имею в виду не сумму знаний, конечно, а какой-то габитус, удивительную разносторонность, открытость очень разным вещам. В общей массе курсов, которыми нас пичкали, попадалось немного светлых пятен, но светили они сильно. В МГУ я начал усваивать гуманитарную исследовательскую культуру. Предполагалось, в частности, что если ты занимаешься античностью, то должен как следует выучить греческий и латынь, если изучаешь Индию — санскрит, и так далее. Я же любил немецкий язык и всегда хотел заниматься немецкой философией, у меня просто это пришло с другой стороны — сначала был язык, потом философия. Я усвоил ценность сочетания эрудиции и спекуляции, знаточества (в хорошем смысле этого слова) и свободного размышления — наиболее общего, каковым и является философия. Это касается не только истории философии, но и любой философской дисциплины. Например, полноценная философия науки подразумевает, что ты не просто метафизик, пишущий в некоем абстрактном стиле, но еще и хорошо понимаешь науку, о которой размышляешь, а это предполагает удвоенное образование и повышенную ответственность.

Вышка совсем другая, она находится в постоянном становлении и изменении. На экономическом факультете тоже попадались очень яркие и вдохновляющие преподаватели, но это было не столь важно: процесс обучения был гораздо интенсивнее, ни на что не хватало времени. Толком не было ясно, кого, собственно, из нас хотят сделать: академических экономистов — это такая первая, очевидная для преподавателей, но неочевидная для студентов вещь; экономистов-аналитиков — это уже другой (но параллельный!) набор дисциплин; или же практических людей — это что-то третье. Учебная программа поэтому была обширна и насыщенна, плюс, конечно, математика, некий базовый словарный научный минимум. Позже, в магистратуре и когда я стал преподавать в Вышке, появилось еще кое-что важное: мне стало ясно, как вообще устроена академическая жизнь в мире — в том мире, частью которого Вышка тогда стремилась стать (и, полагаю, сейчас уже стала).

Нужно иметь в виду, что тогда и в МГУ, и в меньшей степени в Вышке система была советской, в ней не было выбора — что дают, то и бери, а это, в общем, бездарная, глупая организация образования: куча ненужных бессмысленных курсов. Ну и мне было мало лет, я тогда еще ничего не понимал, как и многие другие российские студенты, которые начинают учиться очень рано. К тому же социальное окружение навязывало мысль, что нужно все делать быстро, что больше ты нигде и никогда учиться не будешь: раз уж поступил, путь твой предопределен — но это неправильное представление, усугубленное низкой студенческой мобильностью. Я просто не мог себе вообразить, что можно провести семестр в каком-то другом университете или даже в другой стране. Сейчас студенты иначе относятся к своей образовательной траектории, и это очень здорово.

Какие у вас были научные интересы в то время, о чем вы писали курсовые и дипломные работы?

Как я уже говорил, меня с самого начала интересовала немецкая философия, и, хотя меня настойчиво звали заниматься логикой, я все-таки отправился на так называемую кафедру ИЗФ (истории зарубежной философии). На первых порах меня утянуло к Хайдеггеру, и я даже что-то такое перевел, но это все, к счастью — видимо, для нас обоих, — довольно быстро закончилось. Я очень хорошо помню, как мой тогдашний научный руководитель, замечательный Дмитрий Бугай, дал мне книгу Александра Кожева «Идея смерти в философии Гегеля», такая маленькая была книжечка (это потом уже вышло большое издание Кожева), — две или три последние статьи-лекции, которые завершали его большое «Введение в чтение Гегеля». Вообще первая философская книжка, которую я прочитал (взяв ее, как и многое другое, у отца) еще в школе, была «Киргегард и экзистенциальная философия» Льва Шестова. Я, конечно, не знал тогда ни кто такой этот Киргегард, ни что такое экзистенциальная философия, ни что значит вся эта ругань в адрес Гегеля. Книжка в общем-то довольно занудная, там была одна мысль, невротически повторяющаяся, но чем-то она меня зацепила, и я подумал, что мне будет и дальше интереснее всего вот так сидеть и разбираться с подобными текстами. Кожев — тоже немного обсессивный автор: сказать, что он открыл что-то принципиально новое у Гегеля, было бы преувеличением, но он так занимательно писал про раннего Гегеля, про «Феноменологию духа», что мне это понравилось, и я начал в это вникать. Параллельно я все больше и больше читал по-немецки — это был естественный процесс, потому что исследовательской литературы на русском языке нет. Диплом я писал о гегелевской логике, а параллельно возник еще и Лукач.

Два моих преподавателя, Бугай и Анатолий Чусов, не сговариваясь, оказались поклонниками Лукача, притом, что удивительно, Лукача зрелого — периода «Своеобразия эстетического» и «Онтологии общественного бытия». Это был 2003 год: я так хорошо помню этот момент, потому что тогда вышла «История и классовое сознание» в переводе Сергея Земляного — боевая книжка, с которой можно было идти на баррикады. В то время я уже читал и Гегеля, и Маркса, и вдруг возник такой разговор о них и о науке вообще, который мне показался тогда очень внятным и убедительным, а Лукач меня очень увлек. Ведь диалектика — это такой разговор, который можно, конечно, кодифицировать, но лучше просто посмотреть, как она работает — вот у Лукача она работала. К тому же с ним было связано бесконечное количество каких-то романтических историй: безумная жена, «Теория романа», от которой дух захватывало, диалог про самоубийство — конечно, хотелось все это читать, тем более что нам об этом в девятисеместровом курсе истории философии не рассказывали.

С экономикой было по-другому. Там больше школярства, нужно с самого начала усваивать гораздо больше технических вещей, поэтому в экономике так много учебников и так много учатся именно по ним. А вот гуманитарно-исторической материи было меньше. Ближе к последнему курсу я очень хорошо понял и на социальном уровне, и на дисциплинарно-карьерном, и на эпистемологическом, что значит быть академическим экономистом, я смог измерить этот путь и решил на него не вступать. Возможно, еще это связано с тем, что рядом со мной были люди, гораздо больше этим интересовавшиеся, у которых больше получалось, я видел, как устроен этот интерес и на чем он основан, и мне не хотелось участвовать в этом разговоре. Странно, конечно, что я сейчас преподаю на экономическом факультете — может быть, просто потому, что я хорошо понимаю этот разговор, но отказываюсь быть его непосредственным участником. В магистратуре у нас был курс Олега Ананьина, очень интересного и оригинального мыслителя, тоже внимательного читателя Маркса и Лукача, по философии экономической науки, и я понял, что это действительно круто, что там есть новые вопросы, которые я могу поставить, и задачи, которые мне интересно решать. Это существенно повлияло на мою дальнейшую академическую судьбу. Я стал самостоятельным, начал говорить своим голосом.

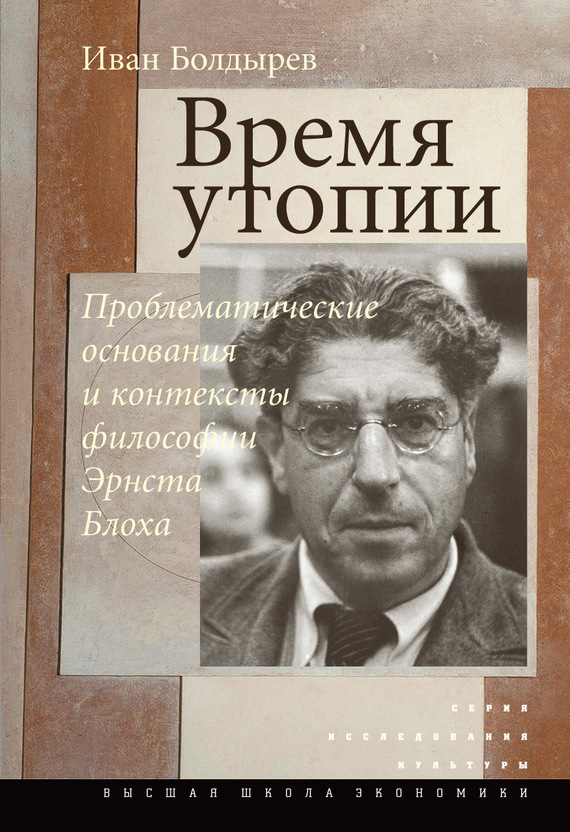

Вы написали книгу о философии немецкого мыслителя Эрнста Блоха. Вы пришли к нему через Лукача?

Я это имя случайно встретил в одной лекции Левинаса, которую читал, когда учил в университете французский. А потом Бугай сказал: «Ваня, если вы читаете Лукача, то вам, конечно, нужно посмотреть и Блоха». И это был такой естественный переход, потому что некоторое время Блох и Лукач были практически одним человеком. Они думали вместе, даже какое-то незначительное слово или жест, который делал один, сразу же находил отражение у другого. Это более-менее задокументировано. У них были союзнические отношения. Несмотря на разное социальное происхождение, по политико-философскому профилю они были тогда чрезвычайно похожи. 1910–1912 годы очень важны для обоих, из их переписки видно, что они жили очень быстро, у них все еще было впереди, но зародыш мысли у обоих формировался именно в то время, а кое-что уже было ими написано.

Я пошел в «Иностранку», взял собрание сочинений Блоха, открыл первый том, который назывался «Следы», и сразу стало понятно, что ничего подобного я раньше не видел и это безумно интересно, я не думал, что так можно писать. Агамбен считает, что философия — это интенсивность, где бы она ни появлялась — в искусстве ли, в газетном заголовке, в научной гипотезе или на рекламном плакате. И правда — все, за чем я следовал, было связано с ощущением чего-то интенсивного, чего-то, что тебя не просто удивляет, ведь удивление может быть и пассивным. Это было такое активное удивление, которое заставляет что-то делать. Разумеется, возник и Беньямин, поскольку это была одна компания, потом Адорно, но с ним сложнее, потому что его по-русски очень трудно читать, а мне тогда нужно было вырасти еще немного, чтобы понимать немецкого Адорно.

А почему Адорно на русском сложно читать? Плохие переводы?

Да, наверное, и плохие переводы. Адорно из тех авторов, в текстах которых есть какая-то непрозрачность, у него сознательно текст затемняется. Если автор играет с читателем в кошки-мышки, если он не хочет, чтобы все сразу стало ясно, и у него это получается, то тогда просто жаль переводчика, и себя в том числе, потому что я тоже Адорно переводил.

А «Социология музыки» тоже написана таким образом?

Я никогда ее не читал, потому что ничего не понимал в музыке, и это меня останавливало. Я в этом смысле человек робкий и никогда не мог ни писать, ни говорить о том, в чем я плохо разбираюсь. Может быть, это и неправильно, философ должен писать обо всем, ну или по крайней мере пытаться писать, но у меня не получалось, музыка — это не мое.

Давайте вернемся к Блоху. Он не так известен, как другие упомянутые вами авторы, — не могли бы вы в двух словах рассказать, что это была за фигура и в чем суть его философии?

Если всерьез задуматься над тем, зачем я всем этим занимался и что-то постоянно переводил (это параллельно делалось), то окажется, что в тот момент интерес у меня был не только «эстетический», не только историко-философский, но и политический. Мне было интересно понять, как устроена философия, которая одновременно враждебна и позитивизму, и консерватизму, — и бывает ли вообще такая философия. И все эти люди, про которых я писал, Блох, ранний Лукач, Беньямин, Адорно и другие, как мне кажется, демонстрировали способ мышления, в котором позитивизм в каком-то смысле уравнивался с консерватизмом. Может быть, это звучит грубо, но на самом деле до сих пор «аналитическую» философию, философию как строгую и ясную концептуальную работу, накапливающую решения головоломок, упрекают (причем сами аналитические философы тоже) в том, что исторические, культурные, политические контексты в ней обессмысливаются, не имеют большого значения, а значит, и не ставятся под вопрос. В начале XX века была совсем другая история: оказалось, что романтическая линия (а немецкий романтизм для меня всегда был методологической константой и мировоззренческим ориентиром, идейным алфавитом) может сочетаться с социальной критикой и с нетривиальной теорией литературы, да еще написанной в таком иногда афористическом, иногда монтажном стиле, в котором соединились тогдашний авангард, иудейская и христианская эсхатология и всякого рода немецкие утопические традиции — из этого сочетания и получился Блох.

Главное понятие Блоха — «утопия», но утопия не как место, которого нет, а как такое онтологическое обещание, рождающееся из ощущения несовпадения мира с самим собой, из того, что мир не просто движется куда-то, а устроен как постоянная нетождественность, которая лучше всего прочитывается в искусстве, но в то же время имеет исторический индекс.

Главное понятие Блоха — «утопия», но утопия не как место, которого нет, а как такое онтологическое обещание, рождающееся из ощущения несовпадения мира с самим собой, из того, что мир не просто движется куда-то, а устроен как постоянная нетождественность, которая лучше всего прочитывается в искусстве, но в то же время имеет исторический индекс.

Все эти книги, конечно, позволяли почувствовать в историческом времени ту самую интенсивность, о которой я говорил. И, естественно, в каком-то современном историческом времени. Когда ты пишешь, стрелка, направленная на другого автора, естественным образом искривляется и поворачивается к тебе, и ты понимаешь, что это и есть та настроенность на это не совпадающее с самим собой настоящее, в котором есть несправедливость, угнетение; в этом настоящем нужно ориентироваться, иначе мы погрязнем в фашизме — это была очень реальная угроза для Блоха, и она не менее реальна сейчас.

Я все время думаю о той ситуации, которую он описывал в 1930-е годы, и о том, как он предлагал к этой ситуации относиться. Блох пытался понять, почему немецкие социал-демократы проиграли фашистам, почему Германия стала коричневой. Он считал, что коммунисты слишком увлеклись позитивистской истиной и забыли не только о том, что мир не укладывается в простую логическую схему, но и о том, что разные люди живут в разном времени. Как описать движущийся мир? У Блоха одно из понятий, позволяющих думать об этом, — «неодновременность», когда мы сосуществуем с пластами других времен, друг на друга накладывающихся. А если мы рассуждаем позитивистски или исходя из какого-то плоского марксизма, этих разных времен нет, они все схлопываются в одно, и все как бы оказывается одним и тем же временем, а значит, никаким, значит, никакого исторического движения нет, истина известна вся сразу, здесь и сейчас, — для прошлого и будущего. Именно в такой ситуации повестку перехватывают консерваторы, которые обещают всем тем, кто неодновременен, неоднороден, вернуться в прошлое, например, или заманивают, утоляют утопический голод каким-нибудь фантастическим будущим, в котором все враги будут уничтожены, все неугодные исторгнуты и так далее.

Блох призывает попытаться усложнить картину. Эта попытка глубоко гегельянская, потому что спекулятивная диалектика на самом деле — это про такую открытость другому и про способность к опосредованию и синтезу. Блох, конечно, гегельянец, стремившийся, например, понять авангардное искусство, не стыдить его, как это делал поздний Лукач, не читать консервативные нотации художникам и поэтам, а понять их как момент такого исторического свершения, которое показывает нам наше настоящее будущее.

Сколько-то лет назад в Вышке вы вели семинар по «Феноменологии духа». Как, на ваш взгляд, следует читать Гегеля сегодня?

Можно по-разному. Мне кажется, есть один очевидный, понятный путь, более-менее традиционный, академический — исторический: это такая бесконечная библиотека, в которую сотни историков пытаются внести свой вклад, пытаются понять, что Гегель хотел сказать и как это было связано с другими авторами того времени. Это важная историко-философская работа, которая всегда была и будет. Есть аналитический путь: за последние тридцать-сорок лет Гегель из в общем-то запретной фигуры в аналитической философии (ее называют англо-американской, но на самом деле академическая философия преимущественно аналитическая почти везде, за исключением России и еще нескольких европейских стран) перешел в разряд тех, кто может помочь в решении внутренних проблем такой философии. Это прочтение часто инспирировано философией прагматизма и, если говорить просто, представляет собой попытку с помощью Гегеля вернуть интерсубъективное историческое измерение в философский дискурс. Там нет никаких особенных полетов мысли и фантазии, просто сама эта ситуация выглядит курьезно и странно: философия Гегеля на философских факультетах многие десятилетия не изучалась и толком не изучается до сих пор, Гегель не входит в официальный пантеон — в отличие от Аристотеля, Канта, Юма. Он всегда был в стороне, отчасти потому, что аналитическая философия началась с критики английских гегельянцев, чьи работы считались бессвязной чепухой, а потом оказалось, что в англо-американской традиции есть очень значимые люди, которым Гегель помогает построить новую философию.

Я стараюсь найти какой-то другой путь, пытаюсь — в своей второй диссертации, я недавно защитил ее в Берлине — размышлять дальше с Гегелем, не претендуя на то, чтобы создать новую философскую систему из этих спекулятивных кирпичей. К тому же я чувствую неловкость, когда читаю некоторые труды такого аналитического неогегельянского типа, именуемые, например, Mind and World — едва ли мне удалось бы когда-либо написать книжку с таким названием. Но мне совершенно точно хотелось бы что-то такое разглядеть в Гегеле, найти угол зрения, который сможет мне прояснить то, что у Гегеля происходит, такой угол зрения, который в этом смысле будет исторически значим, и в то же время позволит с помощью такого исторического разыскания разглядеть новую форму интенсивности, фигуру мысли. Такой мысли, которая была бы обращена ко мне самому со всеми моими sensibilities, с моим ощущением реальности, письма, гуманитарной теории (а именно гуманитарная теория, а не академическая философия для меня главный идейный ориентир). В результате оказалось, что я читаю Гегеля как писателя, автора литературного текста — «Феноменологии духа». Есть прекрасные люди, которые делали и делают похожие вещи, и это меня, конечно, вдохновляет. Понимаешь, что ты не совсем один, есть кого читать тебе и кому читать тебя.