«Филология сегодня в упадке, а литературоведение — в гробу»

Интервью с филологом Дмитрием Колчигиным

Эрнст Роберт Курциус. Европейская литература и латинское Средневековье: В 2 т. М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. Перевод, комментарии Д. С. Колчигина, под редакцией Ф. Б. Успенского. Содержание

— Выход книги Курциуса вызвал в литературной среде немалый ажиотаж, хотя это большой, далеко не новый и довольно специальный труд. С чем это связано и каково историческое значение «Европейской литературы»?

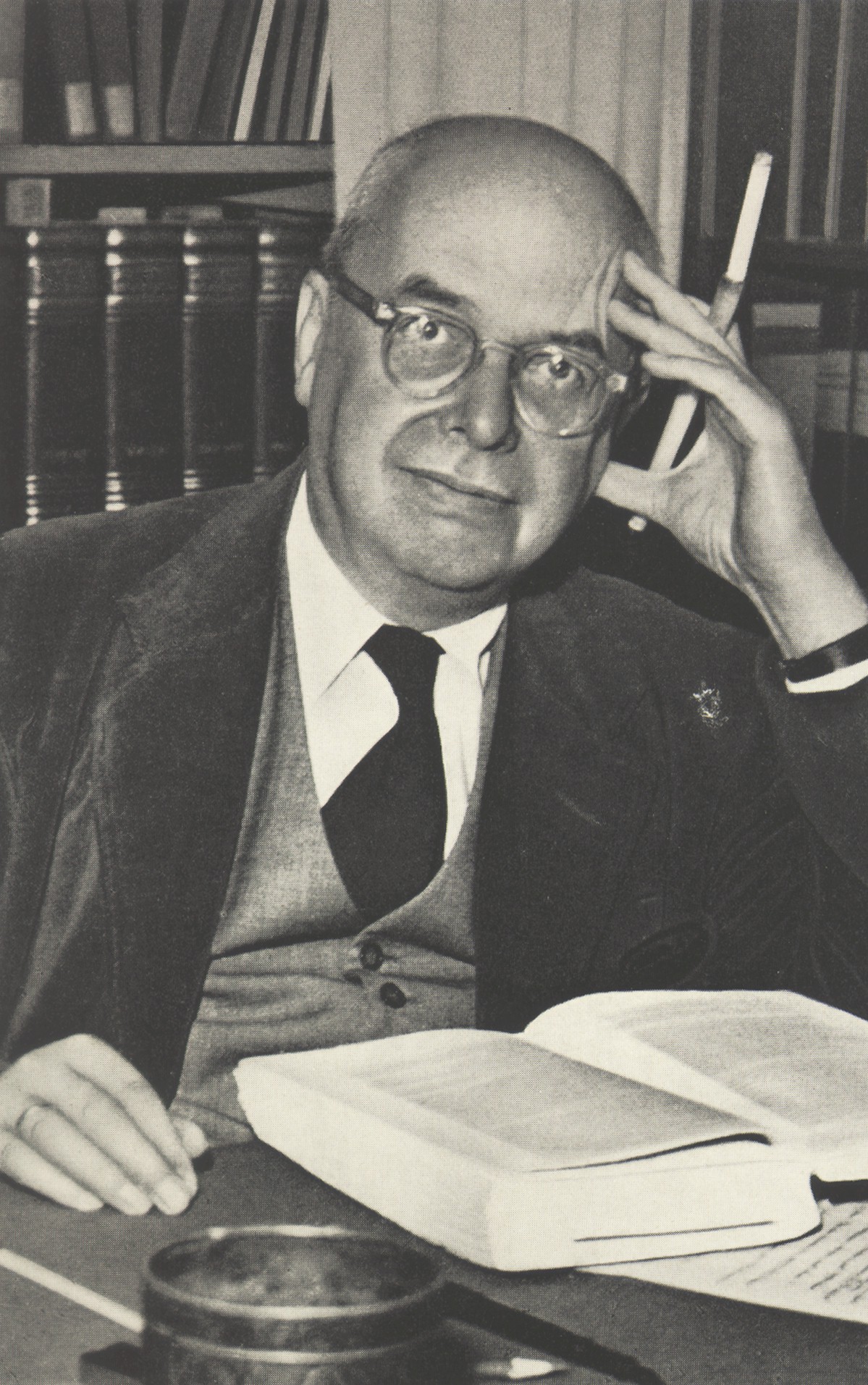

Дмитрий Колчигин

Дмитрий Колчигин

— Дело в том, что в литературоведении XX века очень мало твердых оснований. Методики и системы, которые выходили бы за границы одной «школы», в гуманитарной сфере всегда представляют особую ценность. Курциус, как сам он говорит во введении к «Европейской литературе и латинскому Средневековью», мерой всех вещей сделал филологию, эту «математику гуманитарных наук», а в основу своих изысканий положил строгие текстологические методы. С их помощью «событийные истины», то есть разрозненные факты изолированных во времени литератур, осмысляются как целое, в их естественной совокупности. Книга Курциуса своего рода «недвижимое имущество» в очень шатком мире. Оттого она так примечательна и притягательна.

Есть у всего этого, конечно, и обратная сторона: как отмечали уже первые рецензенты, идеям Курциуса достаточно легко подражать, поэтому у его последователей возникает соблазн бездумного эпигонства. Сам Курциус к филологам будущего предъявляет требования сверхчеловеческие и в то же время адресует свою книгу широкому читателю и даже выносит более специфические ее части в раздел «Экскурсы», предназначенный для специалистов. В этом удивительном сочетании простоты со сложностью — еще одна причина неугасающего интереса к «Европейской литературе и латинскому Средневековью»: ее свободно читают «все, кто любит литературу», над ней бьются и ломают голову лучшие ученые нескольких поколений.

— Курциус не был медиевистом в строгом смысле слова — докторскую диссертацию он вообще защитил по творчеству своего старшего современника, французского писателя Фердинанда Брюнетьера. Что побудило его заняться античным наследием европейских литератур?

— Академическая юность Курциуса тесно связана с именем великого филолога-романиста Густава Гребера, и даже это исследование о Брюнетьере написано по рекомендации «страсбургского мастера». Система Гребера, как известно, предполагала исключительно широкий взгляд на романскую филологию, и в этом смысле средневековая словесность всегда зримо или незримо сопровождала Курциуса — без нее, как со всей очевидностью показано в греберовском «Очерке романской филологии», филолог теряет всякую почву под ногами.

«Очерк» — одна из главных книг в жизни Курциуса; на ее начальные разделы (написанные самим Гребером и посвященные истории и задачам романской филологии) он обычно ссылается как на ultima ratio. Под руководством Гребера молодой Курциус писал сначала о латиноязычной автобиографии Гвиберта Ножанского, затем — о старофранцузских «Четырех книгах Царств», а затем — о новейшей французской критике. В сущности, это программа на будущее, на всю его жизнь: среднелатинская, народноязычная и современная европейская литературы с самого начала оказались для Курциуса в равной степени важны (опять же: Гребер, знаток старофранцузских рукописей, был одновременно и популяризатором творчества Фредерика Мистраля); сложно даже сказать, на каком из этих периодов Курциус «специализировался» (вспомним его характерное неприятие узкой специализации).

С 1932 года Курциус вел в Боннском университете курс среднелатинской литературы, и с того же времени он публиковал медиевистские статьи. Их набралось несколько десятков, и в значительной степени на этом материале в итоге будут выстроены и многие разделы «Европейской литературы». Можно, соответственно, сказать, что Курциусу, с одной стороны, был присущ всеохватный кругозор романистов XIX века, а с другой — характерная уже для века XX дисциплинарность. Так, выделив частное из общего, он и «сделался» медиевистом, когда того потребовало время.

— Не могли бы вы чуть подробнее рассказать о его интеллектуальной биографии: откуда Курциус родом, как решил стать филологом, почему пошел к Греберу, на кого еще ориентировался, как сложилась его карьера?

— Родом Курциус был из Эльзаса, что, конечно, наложило отпечаток на всю его деятельность, на все его мировоззрение в целом. Отсюда можно вывести и нелюбовь ко всему «прусскому», и тяготение к Франции (с последним, правда, есть проблемы и оговорки). Будучи выходцем из весьма заметного рода, Курциус с юных лет был вхож в разного рода салоны и имел возможность путешествовать (в частности, как сам он рассказывает в одной из лекций, Вергилия он впервые по-настоящему оценил во время пребывания в Англии). Общение со Стефаном Георге, Фридрихом Гундольфом, Альбертом Швейцером легко могло превратить увлеченного читателя в филолога. Но поначалу, разумеется, речь шла о некоем наборе «интересов», не скрепленных общей системой; Курциус, по традиции того времени, учился в нескольких университетах, ездил из города в город и колебался между философией и филологией. Гребер же сумел преподать ему романскую филологию так, что на этой базе все увлечения Курциуса, все его разрозненные устремления пришли в порядок, увязались друг с другом и выстроились в программу на будущее. Интеллектуальные взаимосвязи, определившие кругозор Курциуса, невероятно широки и выходят далеко за пределы чистой филологии: если влияние со стороны таких филологов, как Эдуард Норден или Эдмон Фараль более или менее предсказуемо, то связи Курциуса с французскими богословами-неотомистами, с феноменологами, с Бергсоном, Августом Шелером, Вячеславом Ивановым заставляют шагать в самых разных направлениях и захватывать целые напластования смежных дисциплин.

В контексте «Европейской литературы и латинского Средневековья» отдельного упоминания заслуживает Аби Варбург. Его учение о «выживаемости» выразительных символов произвело на Курциуса еще в 1928 году неизгладимое впечатление. По Варбургу, так называемые экспрессивные формулы, нашедшие свое совершенное выражение в античной пластике, стали родовым признаком всего европейского изобразительного искусства и сохранились в нем вплоть до новейшего времени. Этот принцип, несомненно, пришел к Курциусу из главного варбурговского труда, атласа европейского искусства «Мнемозины»: универсалии (всеевропейское культурное единство) сочетаются с удивительным вниманием к мелочам и деталям (атомарные «пережитки», в которых это единство находит свое доказуемое подтверждение). В каком-то смысле топология Курциуса — это иконология Варбурга, переосмысленная в сфере литературы. Увлечение Курциуса идеями Варбурга обширно документировано: есть и воспоминания о личной встрече двух ученых, и переписка Курциуса с ученицей Варбурга Гертрудой Бинг, и поздняя статья Курциуса об экспрессивных формулах. Но, пожалуй, главное свидетельство — посвящение «Памяти Гребера и Варбурга», предпосланное «Европейской литературе и латинскому Средневековью».

Что касается университетской карьеры Курциуса, то она связана, в первую очередь, с Боннским университетом. Там Курциус получил свою первую, еще внештатную должность, оттуда он был призван на поля Первой мировой и туда же в конце концов вернулся. В Боннском университете Курциус проработал несколько десятков лет и в качестве научного руководителя выпустил целую плеяду литературоведов и филологов. Теперь, кстати, в Бонне есть улица Эрнста Роберта Курциуса, а при Боннском университете создан центр его имени; там же, в университете, хранится все письменное наследие Курциуса, в том числе и еще не опубликованная переписка. При жизни академические заслуги Курциуса тоже признавали достаточно широко: он был почетным профессором нескольких крупных университетов. Отдельно стоит отметить Сорбонну — в 1954 году Курциус стал первым с 1933 года немцем, получившим там степень почетного доктора филологии.

Что касается университетской карьеры Курциуса, то она связана, в первую очередь, с Боннским университетом. Там Курциус получил свою первую, еще внештатную должность, оттуда он был призван на поля Первой мировой и туда же в конце концов вернулся. В Боннском университете Курциус проработал несколько десятков лет и в качестве научного руководителя выпустил целую плеяду литературоведов и филологов. Теперь, кстати, в Бонне есть улица Эрнста Роберта Курциуса, а при Боннском университете создан центр его имени; там же, в университете, хранится все письменное наследие Курциуса, в том числе и еще не опубликованная переписка. При жизни академические заслуги Курциуса тоже признавали достаточно широко: он был почетным профессором нескольких крупных университетов. Отдельно стоит отметить Сорбонну — в 1954 году Курциус стал первым с 1933 года немцем, получившим там степень почетного доктора филологии.

— Вы упомянули топологию — направление в литературоведении, основанное Курциусом. Что оно собой представляет? И в чем состоит главная идея «Европейской литературы»? Грубо говоря, о чем эта книга?

— Система «гуманитарного» образования, показывает Курциус, всегда в значительной степени полагалась на одни и те же педагогические основания, разработанные в классической древности и в окончательном виде сформулированные у римских риторов в начале нашей эры. Вся эта система изначально создавалась главным образом для воспитания ораторов и базировалась на соответствующем материале. Уже в позднеантичные времена устная культура все больше отходила на второй план; в Средние века сменилась сама цивилизационная парадигма, и культура стала почти целиком письменной. Однако система образования изменилась мало: риторские установки преподавались почти в том же виде; соответственно, всякий образованный, «пишущий» человек опереться мог только на эти первоначала, усвоенные со школьной скамьи. Так античная риторика со всем ее сложным аппаратом вошла в литературу — и не просто вошла, но скорее вросла в самую ее сердцевину.

Важную роль в этом смысле всегда играло риторическое учение об «общих местах», или «топосах», — аргументационных схемах, упрощающих следование риторическим нормам. Эти схемы (художественные средства, выразительные модели), по Курциусу, четко прослеживались в европейской литературе вплоть до сравнительно поздних времен (сам Курциус считает границей XVII век). Их достаточно несложно вычленять, они наглядны, их источник легко возводится к латиноязычному периоду. Все это делает «топосы» отличным доказательством существования некоего донационального, общеевропейского слоя в письменной культуре западного мира.

Кроме того, топологическая концепция позволяет по-новому взглянуть на некоторые сюжеты и темы средневековой литературы: то, что ранее считалось собственным переживанием автора или описанием реальных событий, в действительности может быть воспроизведением типичного, предустановленного мотива. Одни авторы применяли топосы бездумно и подчас не к месту, другие же пользовались ими осознанно и умело; великие народноязычные поэты обновляли и оживляли старинные формулы, открывая им дорогу в Новое время. Важно отметить, что сам Курциус понятием «топология» в книге не пользуется, свой метод он называет феноменологией литературы.

Изучение топосов — одно из перспективных направлений, предложенных Курциусом, метод очень наглядный и привлекательный, но всю «Европейскую литературу» к нему сводить не следует. Это книга о непрерывности литературной традиции, о взаимосвязи риторики с поэтикой в самом широком смысле. Речь, упрощенно говоря, идет о том, что антично-языческое и позднеантично-христианское представление об «украшенной речи» составляет в развитии европейской литературы осевую линию, а топосы суть эпизод.

— Почему Курциус говорит о «европейской литературе», а не о более привычных нам «европейских литературах»? Связана ли концепция европейской литературы с гетевской Weltliteratur, литературой мировой?

— Европейские литературы в их многообразии происходят, согласно Курциусу, из единого источника, и это, как несложно догадаться по названию книги, — то самое «латинское Средневековье», или антично-христианское начало. Соответственно, автора в данном случае интересуют скорее не поздние черты национальных литератур, обретших самостоятельность и индивидуальный облик, а их общие родовые признаки. Риторические конструкции — наиболее очевидный из таких признаков (системный и систематически разработанный, и потому сравнительно легко прослеживаемый): неудивительно, что именно они и становятся главной темой книги.

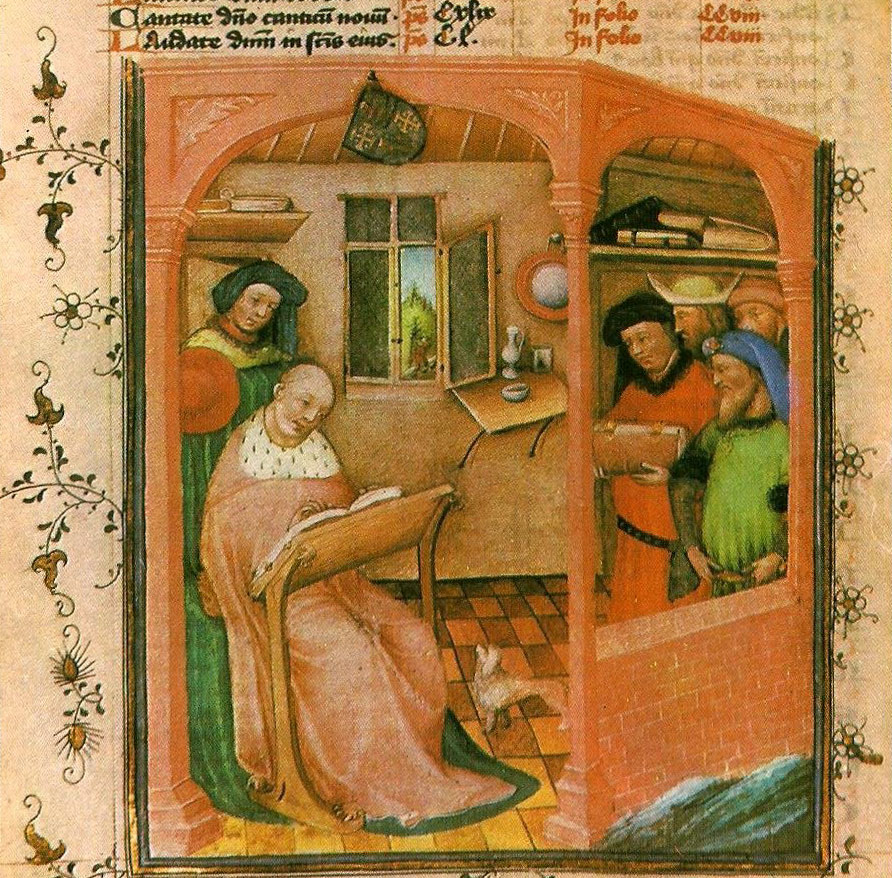

Эрнст Курциус

Эрнст Курциус

Стоит отметить, что Курциус не сразу сформулировал заглавие в окончательном виде. В 1945 году в газете Die Wandlung было опубликовано предисловие к еще только готовящейся книге «о латинском Средневековье» и — как ни странно! — «европейских литературах».

Что касается мировой литературы по Гете, то к этой концепции в ее изначальном смысле Курциус в полной мере подступает только в 16-й главе (эта глава, «Книга как символ», основана на его более ранней статье под названием «Метафорика письма и книги в мировой литературе»), где речь идет о «западно-восточном», о книжной метафорике «1001 ночи», о первоэлементах арабской лирики... Но это скорее исключение, попавшее в книгу ради полноты изложения. В целом же Курциус, в отличие от Гете, ищет только западноевропейского единства, последовательно отсекая от этой традиции влияния других «обществ» (по Тойнби). Курциус искал доказуемых общих оснований, а мысль о безмерно обобщенной «мировой» литературе его, похоже, привлекала не слишком. В главе о классике он всячески иронизирует над системой литературоведа Поля ван Тигема, в рамках которой «все литературы получают равные права».

— Одна из самых известных идей Курциуса состоит в критическом отношении к делению истории литературы на эпохи (Античность, Средние века и Новое время) — он настаивал на том, что словесность следует рассматривать как динамическое целое. Откуда такое неприятие периодизации и каково ваше мнение на этот счет?

— Здесь нужны некоторые уточнения. Членение европейской истории на три эпохи Курциус называл в равной степени бессмысленным и необходимым. Бессмысленным — потому что оно по большей части условное и может захватывать гигантские эпохи самого разнородного исторического содержания. Курциус, в частности, упоминает английского историка Тревельяна, у которого Средневековье заканчивается в середине XVIII века. Это прямой путь к излишнему упрощению, к заполнению тысячелетних периодов ложно-единообразным содержанием; отдаленные века объединяются как одна эпоха и резко обособляются. Например, Средневековье противопоставляется Античности, хотя у раннесредневекового периода больше общего с позднеантичным, чем с позднесредневековым. Кроме того, генерализации такого рода ведут к торжеству однобоких стереотипов — «Темные века», скажем, или «эпоха Просвещения». Таковы, вкратце, аргументы против периодизации.

Несмотря на все это, полностью обойтись без классификации эпох невозможно. Курциус, называющий понятие о «Средних веках» абсурдным, все-таки выносит его в название книги. Педагогические задачи, стремление к хотя бы относительному взаимопониманию между учеными и сама череда исторических процессов настоятельно требуют периодизации и сами собой порождают представление об эпохах. Все, к чему призывает Курциус, — это умеренность и уместность, оглядка на реалии и памятование об условностях. В этом смысле с ним нельзя не согласиться.

— Важную часть наследия Курциуса составляют исследования, посвященные современным ему книгам и авторам — например, Прусту и Джойсу. Насколько эта связь с литературой модернизма видна в его magnum opus?

— На уровне прямых отсылок эта связь почти незаметна. Тот же Джойс упоминается в «Европейской литературе» мимоходом, а о Прусте и вовсе нет ни слова. Однако если обратиться к сущностным связям, мы увидим нечто гораздо более интересное. Говоря о превосходстве литературы над другими формами художественного высказывания, Курциус вводит понятие о вневременном настоящем: литература никогда не теряет своего жизненного потенциала и через века и тысячелетия может обновляться во взаимодействии с новым произведением. Все выдающиеся творения новых авторов так или иначе встроены в традицию и взаимодействуют с ней. Курциуса в его поздних литературоведческих работах занимают именно такие параллели: как гомеровский эпос преломляется у Джойса, как театр Кальдерона оживает в театре Гофмансталя, как Элиот задействует в своей поэзии раннехристианскую мистику, а Жид — аттические мифы.

«Европейская литература и латинское Средневековье» полнится рассуждениями об antiqui и moderni, об обновлении и возрождении литературных средств и целых направлений; в этом смысле оказывается, что вся книга — ответ на вопрос о том, что происходит в современной литературе и как это вообще возможно. Лео Шпитцер, кстати, полагал, что Курциус бросается то к современности, то к древности из-за каких-то психологических терзаний; сам Курциус против этого резко возражал (в предисловии к «Критическим эссе о европейской литературе») и утверждал, что занимается одним делом, просто подходит к нему с разных сторон.

— Курциус откликался и на общественные события первой половины XX века. Известно, что он был противником нацистского режима. Можно ли сказать, что «Европейская литература» — в какой-то степени политическая книга?

— Политики в узком смысле в ней нет. Более того — погружение Курциуса в Средневековье многие считали своего рода эскапизмом, сознательным уходом от общественно-политической жизни в интеллектуальные катакомбы. Сам Курциус называл занятия латинским Средневековьем необходимым историческим алиби.

Впрочем, если проследить идейную генеалогию «Европейской литературы» (а сделать это достаточно легко, ведь сам Курциус составил несколько сопутствующих текстов, в которых описал свой авторский путь), то картина складывается несколько иная. В 1932 году, «в предчувствии катастрофы», Курциус пишет «Немецкий дух в опасности», антифашистский памфлет, навлекший на Курциуса гнев официальной партийной печати и навсегда сделавший его «ненадежным» в глазах нацистской власти (по воспоминаниям Томаса Элиота, в годы войны даже ходили слухи о том, что Курциуса поместили в концлагерь — до такого, впрочем, в действительности не дошло). В этом памфлете Курциус впервые сформулировал концепцию «нового гуманизма» с опорой на просвещенное Средневековье, в котором воплощена идея донационального европейства.

Все написанное после, вплоть до «Европейской литературы», сам автор рассматривал как осуществление собственной идеи на практике. Обращение к Средневековью («медиевализм с идеями реставрации») в этом свете оборачивается поиском оснований для внутренней борьбы. «Новый гуманизм» должен был стать возрождением высокой традиции, которая сможет дать отпор «новому варварству». Вот так, через несколько отражений, в главную книгу Курциуса все-таки проникают отсветы политических пожаров.

Эрих Ауэрбах отмечал, что Курциус, при всем его стремлении к объективности, все же написал книгу очень личную; свою роль, в частности, сыграл и темперамент автора, яростного полемиста: многие его идеи кристаллизовались, когда он обрушивался на кого-нибудь с критикой. Так, в рождении «Европейской литературы» важную роль сыграли выпады Курциуса против двух германистов, Эрисмана и Глунца; вряд ли Курциус сознательно выбирал в качестве «жертв» именно германистов, однако общий ход его мысли последовательно обращался против германистической или даже просто германской картины мира. Своей духовной родиной Курциус называл «вечный Рим», а свою основную книгу он в 1945 году охарактеризовал как «глубоко антитевтонскую». Это еще одна грань того политического — или идеологического — подтекста, который при желании можно проследить в «Европейской литературе». В критических суждениях Курциуса сквозит персонализм и даже предвзятость, в то время как в концептуальных построениях он стремился к позитивистской чистоте суждений. Мы уже говорили о том, что в книге общедоступное сочетается с зубодробительным — есть в ней и субъективно-объективная диалектика.

— Курциуса обычно причисляют к так называемому гуманистическому литературоведению наряду с Эрихом Ауэрбахом, Лео Шпитцером и др. Что у них было общего и чем автор «Европейской литературы» отличался от коллег?

— Всех троих роднит метод «отправных точек». Ауэрбах и Шпитцер пользовались им сознательно. Курциус никогда к этой группе не примыкал, однако то, как он описывает в эпилоге обсуждаемой нами книги работу с поиском топосов, явно приближает его к той же методике. Кроме того, Курциус (в «Европейской литературе») и Шпитцер (в «Лингвистике и истории литературы») схожим образом описывают свой подход к филологической работе: первый шаг — интуитивный рывок к важным обстоятельствам, второй — «центростремительное» проникновение в суть этих обстоятельств, третий — «центробежная аналитика», то есть рассмотрение всех сопутствующих явлений. Курциус при этом в большей степени опирался на Бергсона, а Шпитцер — на Дильтея, но их итоговые выводы оказались очень близкими. Впрочем, это установки самого общего характера, и на них «родство» Шпитцера с Курциусом заканчивается.

Ауэрбах в этом смысле оказывается своеобразным медиатором, поскольку в его работах связи идут в обе стороны — и к Курциусу, и к Шпитцеру; в поздние годы Ауэрбах говорил о «Европейской литературе», что это книга, которой он «многим обязан», хотя «почти ни с чем в ней не согласен». Идеи о ключевом значении риторики в развитии европейской литературы Ауэрбах решительно не разделял, однако сама системность топологического учения произвела на него достаточное впечатление: в 1951 году он охарактеризовал свой собственный метод как «поиск некоей исторической топологии». В последней книге Ауэрбаха речь тоже идет о «латинском Средневековье» — впрочем, роль латинского языка там оценивается принципиально не по Курциусу. Ауэрбах показывает обратную сторону тех же процессов и изображает среднелатинский язык как школьно-канцелярское препятствие, стоявшее на пути живой народноязычной литературы. Шпитцер, между прочим, охарактеризовал методики Курциуса и Ауэрбаха как «изображение половин» — первый свел Средневековье к продолжению Античности, а второй отождествил историю западноевропейской литературы с историей реализма. Иногда действительно кажется, что Курциуса и Ауэрбаха нужно читать вместе, они дополняют друг друга.

— Расскажите о своей работе над переводом: долго ли она продолжалась, какими были основные трудности, повлиял ли этот перевод на вас как филолога и человека?

— Сам перевод занял около полугода. Еще столько же — перепроверка и подготовка дополнительных материалов. Но перед этим, конечно, следовало разобраться в теме и проникнуться системными, тематическими взаимосвязями. В этом, в предварительной подготовке, и состоит главная сложность такого рода проектов. Поскольку речь идет о ежедневной и достаточно длительной работе, то и влияние ее распределено во времени и почти незаметно встраивается в твое собственное мышление. Сложно сказать, что именно укореняется в восприятии, — это процесс непроизвольный, — но структура сознания в таких условиях не может не измениться.

— В завершение разговора не могу не спросить: зачем вообще сегодня, по вашему мнению, читать «Европейскую литературу»?

— Из всех проблем, поставленных у Курциуса, сегодня разве что к вопросу о взаимодействии медиевистских дисциплин подступили со всей серьезностью. Все остальное только обострилось: гуманитарное знание в тупике, филология в упадке, а литературоведение, по большому счету, в гробу. Все, что Курциус говорит об образовании и его реформах, о необходимости иначе преподавать литературу, о возрождении школьных традиций, за последние семьдесят лет не только не устарело, но даже напротив — обрело дополнительное значение. Это первый аспект: острота гуманитарного кризиса.

Вторая причина читать Курциуса сегодня — это, как ни странно, деятельность его последователей. «Топологи» конца XX века в значительной степени упростили идеи Курциуса, исказили и одновременно догматизировали их. В первую очередь это касается, конечно, самой системы топосов: например, ее в готовом виде переносят из традиции в традицию, хотя Курциус вполне конкретно задал для нее пространство и время — чтобы говорить, например, о топосах в русской литературе, нужно для начала подвести целый айсберг под эту верхушку и доказать саму возможность такого переноса. Нечто подобное можно сказать и о других разработках Курциуса — это касается, скажем, испанского барокко и концепции маньеризма. А. В. Михайлов еще в 1980-х годах упоминал о необходимости поскорее перевести Курциуса на русский, пока его основополагающие идеи не погрязли в нежизнеспособных имитациях. Сам Курциус несколько раз писал о том, что его книгу необходимо рассматривать как целое, прочитывать от начала и до конца, иначе выводы можно сделать принципиально ошибочные. Таким образом, вторая причина читать «Европейскую литературу и латинское Средневековье» — это богатство первоисточника: в его свете вся хрестоматийная топология может полностью преобразиться.

Третье, наконец, — это возможность соучастия. Курциус поднимает множество сопутствующих вопросов, нуждающихся в отдельном рассмотрении, намечает и рекомендует целые линии исследования для ученых будущего, приглашает к полемике и высказывает немало спорных суждений. Далеко не все получило в итоге достойное — или вообще какое-то — развитие у других авторов. А значит, каждый новый читатель может стать звеном в цепи той интеллектуальной преемственности, перед которой сам Курциус испытывал почти мистический трепет.