«Есть живые, есть мертвые, а еще те, что идут в море»

О наследниках антифилософии Лакана и французской ангелологии

Отечественным читателям термин «антифилософия», вероятно, знаком по «Введению в антифилософию» Бориса Гройса, и это вносит определенную путаницу: автор сам признается, что не брал в расчет то, как термин уже употребляется в философии. Между тем антифилософия как направление французской мысли представлено на русском языке очень слабо. Этот пробел постепенно ликвидируется — в том числе усилиями Артема Морозова, ведущего телеграм-канала «заводной карнап», который перевел «Теорию одиночного мореплавателя» антифилософа Жиля Греле (Ad Marginem, 2025) и рассказал «Горькому», с помощью каких книг ликбез можно провести самостоятельно.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В 2013 году вышла книга «Психоанализ — это антифилософия» Джастина Клеменса — австралийского исследователя, арт-критика и поэта. На русский она пока не переведена. Хотя автор и предваряет введение эпиграфом из «Манифеста господина АА Антифилософа» (1920) Тристана Тцары, его не устраивают все интерпретации термина «антифилософия» как чересчур широкие — включая интерпретацию Бориса Гройса, который, кстати, ориентируется на работу Ханса Рихтера «Дада: искуство и антиискусство». В продолжение предыдущего материала о не-философии мне бы хотелось вкратце очертить место антифилософии как направления в современной французской теории.

Кто говорит: друг или враг?

Вот как Клеменс намечает историю концепта антифилософии у Лакана: он введен в 1975 году, о чем можно будет когда-нибудь — надеюсь — прочесть в русском издании Autres Écrits, т. е. «Другого Написанного». После этого Клеменс показывает концепт в действии на примере целого ряда кейсов вроде увлечения Фрейда кокаином (и положения назального либидо в его теории) или фигуры раба в «Написанном»; не обходится и без обсуждения соотношения «матемы» и «поэмы», т. е. науки и искусства, у философа Алена Бадью.

«Антифилософия» — так назывался цикл семинаров, которые Бадью вел с 1992 по 1995 год после написания 1-го тома своего magnum opus «Бытие и событие» (1988), в котором излагается математизированная фундаментальная онтология. Во многом материалы цикла составляют проблематику 2-го тома, который вышел под названием «Логики миров» (2006), посвященного уже не бытию как таковому (как неконсистентной множественности), но его явлению. Явление, в отличие от бытия, подчиняется не законам классической логики (и соответствующей ей теории множеств, которую Бадью берет в аксиоматизации Цермело — Френкеля с аксиомой выбора), а логике интуиционистской, в рамках которой отбрасывается закон исключенного третьего, либо параконсистентной, допускающей, что не все, однако некоторые противоречия могут быть истинными, а значит, в ее рамках отбрасывается закон противоречия (в обычной логике они не допускаются, т. к. из противоречия следовало бы что угодно). Соответственно, теория множеств сменяется теорией пучков и категорий.

Почему это важно? Для Бадью у философии имеется четыре условия — это наука (прежде всего, математика), политика, искусство и любовь. В статье «Три отрицания» он обсуждает знаменитое утверждение Карла Шмитта, что существо политики составляет разделение друга и врага. Враг не друг, стало быть, мы должны обратиться к Аристотелю, ведь «говорить о сущем, что его нет, или о не-сущем, что оно есть, — значит говорить ложное; а говорить, что сущее есть и не-сущее не есть, — значит говорить истинное», а затем понять, как работает негация в логике, чтобы прояснить, что такое истина и верность событию истины.

Если вкратце, то классическое сильное отрицание, которое позволяет нам отделить друга от врага в реальной действительности, складывается из отрицаний интуиционистского и параконсистентного. В интуиционизме помимо друга и врага может быть кто-то третий, «не друг и не враг, а так», в то время как в параконсистентной логике возможен «симулякр» (simulacre), «личина события» — ложный друг. Поскольку философия в своем научном условии как онтология задается классической теорией множеств, то логики миров явлений смыкаются с антифилософией, составляющей ее отрицание в каком-то из этих смыслов, а значит, так или иначе с философией смыкающейся. Рассуждение весьма своеобразное, но обсуждать это интересно.

Всего семинаров по антифилософии у Бадью было четыре, каждый был посвящен определенной фигуре: так, семинар за 1992—1993 год — Ницше, за 1993–1994 год — Витгенштейну (издан как книга «Антифилософия Витгенштейна» в 2009 году), за 1994—1995 год — Лакану, а за 1995—1996 год — апостолу Павлу. В 1997-м последний семинар выпускается как книга и уже в 1999 году переводится на русский (Ален Бадью. Апостол Павел: обоснование универсализма. Московский Философский фонд, Университетская книга, 1999).

«...Все это можно узнать из книг. Обратимся лучше к доктрине. Хотя нет, погодите. Павел, как мы увидим, значительная антифилософская фигура. К сущности антифилософии относится то, что субъективная позиция составляет решающий фактор в речи (discours). Экзистенциальные фрагменты — по видимости, порой анекдотические — возводятся в ранг гаранта истины. Представьте Руссо без Исповеди, Кьеркегора без известного нам в подробностях обручения с Региной или Ницше, не берущего нас в свидетели в своем Ессе homo при уяснении вопроса „Почему являюсь я роком?“»

Область психоанализа, по Бадью, составляется прежде всего таким условием философии, как любовь, так что лакановская смычка психоанализа с антифилософией добавляет к двум смыслам, которые может иметь отрицательная приставка, обсужденным мной выше, еще одно измерение, проходящее сквозь них зигзагом. «Для антифилософа бесспорно, — как пишет Бадью, — что позиция высказывающего составляет часть протокола высказывания (énonciation). Никакая речь не может претендовать на истину, если не содержит точного ответа на вопрос: кто говорит?» Психоанализ же занимается именно этим вопросом.

Чужестранники: ангелы и призраки

Клеменс также соавтор Джона Роффе и А. Дж. Бартлетта по Lacan Deleuze Badiou, и здесь также можно было бы вспомнить психоаналитическую «Логику смысла» Делёза, для которого всегда важен был вопрос «Кто говорит?», тем паче что в этом ницшеанском отношении Делёз близок к Лиотару и Деррида — «антифилософам» для Бадью времен «Манифеста философии». Впрочем, в «Делёзе. Шуме бытия» Бадью будет настаивать, что Делёз, как и он, классический мыслитель Абсолюта, что во многом правда (настаивает он плохо, так что эту книгу для знакомства с Делёзом я бы никому не советовал; но получше, чем Organs without Bodies Жижека).

Однако это — «постмодернизм» и иже с ним — довольно известная мифическая история (коль скоро практически никто из т. н. постмодернистов себя так не называл и, собственно, ими-то и не были, по крайней мере если брать их в отрыве от англо-американской рецепции, начавшей оказывать на французскую мысль, в т. ч. Бадью, обратное влияние начиная с 1980-х), в отличие от другой, с ней связанной и отчасти тоже мифической: историей т. н. nouveaux philosophes — «наследников и антинаследников Делёза, Деррида и пр.», как писал Дмитрий Кралечкин.

Первые «новые философы» — Ги Лардро, руссоист-кантианец, и Кристиан Жамбе, арабист и ученик Анри Корбена — себя так тоже не называли, в отличие от последовавших за ними Андре Глюксманном, Бернаром Анри-Леви, Мишелем Онфре и др. Обзору их взглядов посвящена монография Ильфы Кутасовой («Антифилософия „новой философии“». Политиздат, 1984) — специалистки по истории средневековой индийской и современной французской философии из Казани. Монография довольно традиционная для своего жанра: критикуя буржуазную философию, Ильфа Мазитовна знакомит с ней аудиторию.

Вместе с очерком Александра Пятигорского ее книга представляет собой один из редких на русском языке источников о лаканистско-маоистской философии Лардро и Жамбе, издавших в качестве ответа на «Анти-Эдип» Делёза и Гваттари и «Либидинальную экономику» Лиотара — двух составляющих наряду с «Символическим обменом и смертью» т. н. акселерационистского момента French theory, согласно профессору критической теории Бенджамину Нойсу, — дилогию «Онтология революции», которую составили книги «Ангел: к кинегетике кажимого» (1976) и «Мир: что такое права человека?» (1978), очерк Пятигорского посвящен последней (Нойс ввел термин «акселерационизм» для описания состояния современной теории, планируя использовать его как пейоратив; впоследствии им воспользовались Ник Срничек (который опирался на труды Ника Ланда, но также исходил из не-философии Ларюэля) и Алекс Уильямс для самонаименования. Он также обращался к наследию Жамбе и Лардро, когда намечал свою критику «аффирмативизма» в публикациях на сайте sans-philosophie.net под редакцией антифилософа Жиля Греле, о котором пойдет речь далее).

Кристиан Жамбе в числе французской делегации принимал участие в революционных событиях в Китае в 1969 году, ощутил участие в революции как мистический опыт, из-за этого обратился к изучению ислама и стал преемником Анри Корбена на посту главного арабиста-ираниста во Франции. После этого очарования и последующего разочарования в культурной революции в Китае и особенно в Камбодже Жамбе вместе с Лардро поставили задачу осмыслить восстание, которое не было бы подобием, некоего Ангела антиистории, приход которого не был бы возвратом Господина на трон, пускай и нового.

Это восстание во многом оказывается теоретическим и моральным восстанием, а не практическим, так что наследующим — в кавычках и с дефисами — «мысли-Мао-Цзэдуна» авторам оказывается, как ни странно, близка — в кавычках, с дефисами — «мысль-Мишеля-Фуко», обратившегося в 1970-е гг. к исследованиям практик себя и субъективации. Жамбе даже хотел написать книгу «Мишель Фуко как воспитатель», спародировав заголовок книги Ницше про Шопенгауэра, но смерть Фуко положила конец этим планам, а в 1993-м году Лардро напишет о том, что лишь на подобного рода этике субъекта, опирающейся на сингулярные практики, может зиждиться восстание, которое бы не было подобием исторических революций, что всегда возвращали Господина.

Так что не единым Бадью во французском (пост)маоизме! Да еще и единица здесь делится как минимум натрое. И всем троим будет наследовать Жиль Греле — представитель, по словам не-философа Франсуа Ларюэля, «унилатеральной (односторонней) троицы», который избрал антифилософию в качестве знамени собственной мысли, а также друг и бывший коллега Рэя Брассье. К тому же «ангелизм» Лардро, Жамбе и Греле составляет в недавней французской мысли своего рода прецедент политической ангелологии Владимира Шалларя («Ангелы и способы производства», Эгалитэ, 2024). Подробнее о влиянии Ларюэля и Бадью, Жамбе и Лардро на мысль Греле можно прочитать в переведенном мной для журнала Ad Marginem материале Робина Маккея, издателя английского перевода его книги.

Психоаналитикам, как и интересующимся лаканизмом, фигура Ангела может быть знакома по разложению слова étrange, «чужое, (ино)странное» — важного для не-философов с антифилософами, а также служащего переводом для unheimlich, «жуткого» Фрейда — на être-ange, «быть-ангелом», «ангелическое бытие/существо(вание)» в XX томе «Семинаров» (За наводку я благодарен Даниле Волкову, который выступил редактором перевода «Теории одиночного мореплавателя» Греле. В его телеграм-канале (https://t.me/rattledbytherush) также можно найти сведения о Лардро, Жамбе, Греле и сканы французских книг). В оригинале первый том дилогии Лардро — Жамбе называется L’Ange : pour une cynégétique du semblant. Кинегетика (фр. cynégétique, от др. -греч. κυνηγετικά) — это охота с участием псов, травля. Semblant — труднопереводимый термин Лакана, который относится к области явления и буквально означает нечто видимое, кажимое, подобие. Много философских каламбуров строится на соотнесении semblant Лакана с ensemble Бадью («множеством» из теории множеств) в «Анти-Бадью» Ларюэля, а в «Различии и повторении» Делёза — еще и с σύμβολον, с происходящим от него symbolique, а также с simulacre (коль скоро ensemble происходит от лат. insimul). Ангелисты Жамбе, Лардро и Греле, впрочем, будут всячески semblant и symbolique друг от друга разводить, поскольку Ангел как теория-восстание должен выступать символическим экраном, защищающим от воображаемых подобий.

В 2006 году вместе с «Логиками миров» вышла работа ученика Бадью Квентина Мейясу «После конечности», в которой он развивал положения своего диссертационного проекта «Божественное несуществование» (1997; статьи, посвященные мессианистской части его проекта, публиковались в «Логосе» и новом философском журнале «Еще один»). В книгу не вошло одно из новшеств Мейясу — его теория символизации, также отсылающая к этому лингвокультурному контексту. Однако посвященный ей отрывок из диссертации вошел в монографию Грэма Хармана, посвященную Мейясу (Graham Harman. Quentin Meillassoux: Philosophy in the Making. Edinburgh University Press, 2011/2015, 2nd ed.):

«Термин „Символ“ может использоваться для обозначения имманентного вписывания ценности в бытие. Этот термин выбран по этимологическим причинам: греческий глагол sym-ballein обозначает действие по соединению двух кусков материала. Мы знаем, что этот термин относился к обычаю греческих путешественников, называемому „дощечка гостеприимства“. Эта дощечка представляла собой небольшой кусок кости (в виде костяшек или валетов, прямо как в играх), который разламывался на две части, причем каждый человек сохранял свой кусок. Когда греческий путешественник принимал у себя друга, с которым не мог увидеться в течение многих лет, они могли узнать друг друга или детей друг друга, соединив (symballein) два отдельных кусочка по уникальной линии излома. В этом смысле символ позволяет нам возобновить связи гостеприимства. И это действительно задача философии. Даже утратившие надежду люди не чувствуют себя пребывающими в мире, не замечающем их устремления к справедливости, и философ возобновляет отношения гостеприимства между людьми и миром, показывая, что моральные устремления не являются абсурдными иллюзиями или пошлыми идеологиями, но что они покоятся на нерефлексивном, интуитивном восприятии мира в его ультимативной истине».

Можно сказать, что разница философии, не-философии и антифилософии сводится к тому, как они оценивают отношение человека и мира с точки зрения гостеприимства. Философ Мейясу желает дать в мире приют не только живым, но и призракам мертвых — в эдакой мессианической надежде на то, что наши последующие действия беспричинно приблизят их воскрешение. Для не-философии Ларюэля не только призраки мертвых, но и живущие бесприкаянны в этом мире, оказываясь жертвами мировой истории. Жиль Греле же задается вопросом о том, как быть ни живым, ни мертвым в мире, как восстать против его истории, подобно христианским гностикам. Для Греле дело заключается не в возобновлении связи гостеприимства, а, наоборот, в ее разрывании — космополитическому «я всюду как дома» он противопоставляет «я нигде не у себя дома» антиполитики.

«Прием людей миром — важнейший вопрос. Это не роскошь и не добродетель. Действительно, что же такое есть мир, если не общий поток мирозатворения людей? Будучи не чем иным, как превращением людей в агентов увековечивания собственного мирозатворничества через с(п)екулярный дублет творения и размножения, самое меньшее, что может сделать мир для себя, в своих интересах, — это оказать людям прием, подготовить для них местечко. Прием миром людей — не „милость“, оказанная им в порядке исключения из общего правила, правила исключений; скорее, таково необходимое следствие его грандиозного принципа, без которого он бы сам на себя обрушился подобно суфле. Мир не „способен“ на гостеприимный прием, он гостеприимен насквозь».

Бездомность/бездонность

В «Логике смысла» о соотношении жизни и творчества писателя на примере Ницше — (анти)философа, открывшего для него фигуру кочевника в мышлении, — Делёз писал:

«...нельзя ограничиваться ни биографией, ни библиографией, надо стараться найти ту скрытую точку, где житейский анекдот и афоризм мысли сливаются воедино — подобно смыслу, который, с одной стороны, есть атрибут жизненных ситуаций, а с другой — содержание мыслимых пропозиций. Тут есть свои особые измерения, свои времена и пространства, свои ледники или тропики — короче, целая экзотическая география, характеризующая как способ мышления, так и стиль жизни».

Но это все суша, а еще — есть море.

И теория вполне может быть судном.

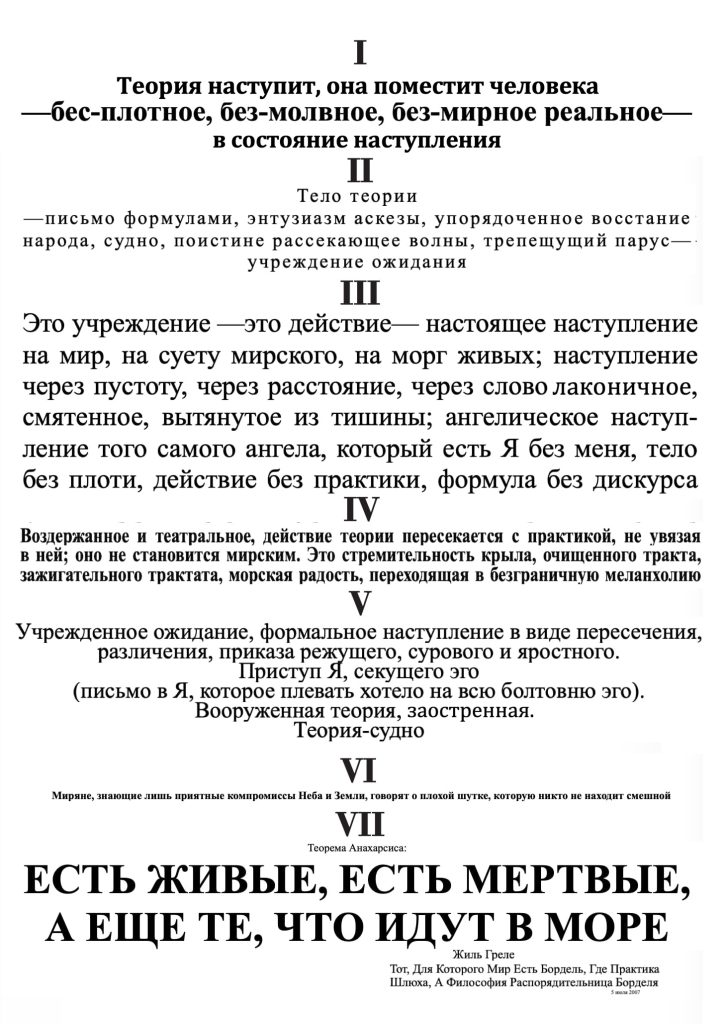

«Это книга, в которой море приходит в теорию»: так начинается «Теория одиночного мореплавателя» Жиля Греле (Ad Marginem, 2025) — «антикнига» или «антибиография» сродни «Биографии обыденного человека» Ларюэля, которая тоже ни в коем случае не автобиография, так что автофикшна или автотеории в привычном ленивом и расхожем смысле — когда для издания сгодится любой поток из теле- или инстаграма — ждать не приходится.

Мореплавание становится для Греле моделью проверки мысли на вшивость — на строгость, на собственно теоретичность, или «теористичность», так как он предпочитает называть себя «теористом» на манер «террориста», — поскольку умение плавать под парусом подделать попросту невозможно.

Задача книги Греле во многом — это дать инструкцию по нахождению места для себя и для своей речи, места, которое было бы вписано в мир (поскольку нам никуда от него не деться), но не будучи от мира (ведь это мир заброшен перед нами, а не мы в него, и это не вопрос репрезентации, учета и прочей «онто-экономики», которая бы сделала нас реальными, ведь мы и так уже реальны в полной мере, нам не нужно становиться более реальными), модель для сборки теоретической лодки как символического экрана, который делает жизнь в мире и меланхолию одиночества выносимыми, позволяя ориентироваться в поиске святых путей жизни и буквально отражая воображаемое, экранируя людей от нахлестывающих потоков светских образов, пытающихся утопить наше человеческое реальное в мире и его светской реальности.

Если бадьюанская «философия» описывает логику реального нетотализируемого бытия как мира всех миров, то «антифилософия», будучи по ту сторону даже «логик миров» явления, может оказаться затеей получше, если мир — не то место, для которого мы предназначены, пусть мы на него и обречены

Ранее, как мы уже видели, Бадью приводил «Исповедь» Руссо как пример антифилософии. И как признается Греле, фигура одиночного мореплавателя (navigateur solitaire) отсылает не только к homme ordinaire Ларюэля, но и к promeneur solitaire из «Прогулок одинокого мечтателя». Вообще говоря, перед нами «мечты одинокого прогульщика», если буквально, а «исповедь» в таком не-католическом или, шире, не-экклезиастическом смысле ведь во многом подступ к психоаналитическому сеансу. Церковная же исповедь, вопреки распространенному мнению, представляет собой скорее нечто обратное сеансу аналитика, так как в ходе этого обряда люди быстро приучаются закрываться от священника и врать, как хорошо заметил Жак-Ален Миллер в петербургской лекции (см. ее пересказ у епископа Григория Лурье), а тот, в свою очередь, не должен занимать никакой субъективной позиции в речи, выступая своего рода микрофоном Бога.

Ранее, как мы уже видели, Бадью приводил «Исповедь» Руссо как пример антифилософии. И как признается Греле, фигура одиночного мореплавателя (navigateur solitaire) отсылает не только к homme ordinaire Ларюэля, но и к promeneur solitaire из «Прогулок одинокого мечтателя». Вообще говоря, перед нами «мечты одинокого прогульщика», если буквально, а «исповедь» в таком не-католическом или, шире, не-экклезиастическом смысле ведь во многом подступ к психоаналитическому сеансу. Церковная же исповедь, вопреки распространенному мнению, представляет собой скорее нечто обратное сеансу аналитика, так как в ходе этого обряда люди быстро приучаются закрываться от священника и врать, как хорошо заметил Жак-Ален Миллер в петербургской лекции (см. ее пересказ у епископа Григория Лурье), а тот, в свою очередь, не должен занимать никакой субъективной позиции в речи, выступая своего рода микрофоном Бога.

Ну а мечты — rêveries — вызывают отклик уже у психоаналитиков не только или не столько лакановской, но и бионовской ориентации: дело в том, что слово rêverie, «мечтательность, задумчивость» — это еще и термин посткляйнианского психоаналитика Уилфреда Биона, занимающего в Тавистокской школе примерно такое же по значимости, в т. ч. философской, положение, что и Жак Лакан. Он означает рассеянно-собранное состояние сознания матери и ее готовность к «контейнированию», т. е. переработке с последующим возвращением ребенку, его сырого эмоционального материала — «бета-элементов». Было бы интересно перечитать Руссо, с его особо причудливым отношением к материнским и вообще женским фигурам, исходя из такой перспективы контейнирования или экранирования.

Сейчас в основном мысль Руссо пребывает в почете разве что у консерваторов, а Екатерина Шульман сравнительно недавно даже назвала его «отцом фашизма» и вообще самым, мол, вредным политическим мыслителем. Я не уверен, насколько она знакома с его наследием, так что судить не буду (особенно если окажется, что примерно так же, как с Аристотелем). Между тем руссоизм — чрезвычайно важный контекст для шизоанализа Делёза и Гваттари (что подчеркивает редактор английского перевода курса Делёза о Руссо Кляйнеренбринк, да и по первому русскому переводу Делёза можно сделать много далеко идущих выводов), «новой философии» Лардро, не-философии Ларюэля и антифилософии Греле, — поскольку все эти направления мысли так или иначе заняты вопросами о том, что человек может считать для себя родиной, а что чужбиной, и за какой край света вообще ухватиться, чтобы не потонуть в бездне мира.