«Если Набоков станет прекраснее хоть на йоту, у меня разъедется голова»

Популяризатор классической музыки Ляля Кандаурова о книгах и чтении

Давайте начнем с самого начала: в каком возрасте вы научились читать, кто был вашим руководителем в чтении?

Я научилась читать, как сейчас понимаю, относительно рано — в четыре года. Мое раннее детство прошло в Жуковском, городе авиаторов, где бабушка получила квартиру за заслуги перед советским авиастроением. Наша семья жила на улице Комсомольской, и я, заметив, что все улицы названы в честь великих людей, в какой-то момент выясняла у мамы, кто такой Комсомольский. Отчетливо помню, как лежу на полу в этой квартире, разбираю непонятные знаки и с трудом складываю их в слова, проводя громадную мысленную работу. Это была басня «Стрекоза и муравей». Моим ментором в чтении была мама, которая сочетала в себе и кнут, и пряник: с одной стороны, она типичная гиперопекающая и очень любящая еврейская мама, а с другой — человек очень жесткий. Благодаря ей я в детстве читала больше, чем когда-либо впоследствии. Это было одновременно и приятно, и непросто. Я очень рано начала читать по-английски: у нас переводческая семья, и среди всего, чему меня когда-либо учили, английский, а затем второй язык, был на первом месте. Мама читала мне вслух по-русски и не только, а дальше, когда я читала сама, но еще не очень уверенно, у нас была система пересказов: я прочитывала определенную дозу в день, потом мы гуляли пешком, и я пересказывала то, что прочла; если книга была английская, это требовало определенных усилий с моей стороны.

А какие ваши самые яркие книжные впечатления из дошкольного возраста?

Я родилась в самом конце 1980-х, и мне кажется, я принадлежу к поколению, выросшему на переводной литературе. Оглядываясь, я с изумлением вижу, что практически все, что я читала, в отличие от друзей, которые на 5–7 лет старше меня, было иностранной детской литературой: когда мы обсуждаем это, выясняется, что они в детстве читали преимущественно русскоязычные книги.

Я ужасно любила Астрид Линдгрен, менее очевидную чем «Карлсон» и «Пеппи»: моей любимой была книга «Мы — на острове Сальткрока». Некоторые пассажи оттуда я до сих пор помню наизусть, а когда у меня появилась собака, я назвала ее в честь героини этой книжки — Чёрвен. Кроме того, я очень любила все «Хроники Нарнии», которые прочла на английском целиком, и аналог «Доктора Айболита» — книгу «Доктор Дулиттл» Хью Лофтинга. Еще была прекрасная книжка «Мама, папа, бабушка, 8 детей и грузовик» Анне-Катрине Вестли; кроме того, книжка, о которой почему-то почти не помнят — «Орден Желтого дятла» Монтейру Лобату — совершенно восхитительная; единственный раз во взрослой жизни я столкнулась с человеком, также знающим о ней, в лице Галины Юзефович.

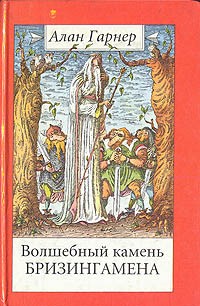

В какой-то момент я, к маминому ужасу, стала читать фэнтези: дома считалось, что это литература низкого качества. Несмотря на это, бабушка купила мне где-то в электричке книжку Алана Гарнера «Волшебный камень Бризингамена», и я читала ее с огромным удовольствием.

В какой-то момент я, к маминому ужасу, стала читать фэнтези: дома считалось, что это литература низкого качества. Несмотря на это, бабушка купила мне где-то в электричке книжку Алана Гарнера «Волшебный камень Бризингамена», и я читала ее с огромным удовольствием.

Важно сказать, что моя мама была еще и первым переводчиком двух значительных детских книг. К сожалению, эти переводы не вышли по причине каких-то запутанных издательских обстоятельств, однако я очень хорошо помню, как она дала мне присланную ей в электронном виде английскую книжку про мальчика со шрамом на лбу, названия которой я не знала, но книга мне сразу очень понравилась. Было дико увлекательно обсуждать с мамой возможные переводы говорящих имен, различных выдуманных вещей, топонимов и явлений в Гарри Поттере, и пробный ее перевод, на мой пристрастный взгляд, был прекрасным; но, к сожалению, не сложилось. Потом то же самое произошло со второй книжкой — «Северным сиянием» Филипа Пулмана, которую я тоже читала на английском (пока мама делала перевод) с невероятным увлечением, хоть и была уже подростком. До сих пор в моей голове эта книга называется «Полярные огни»: в маминой версии все имена и названия были другими, чем в изданном русскоязычном варианте.

Вам запрещали что-нибудь читать?

О, это очень забавно: мама нелестно отзывалась о некоторых книгах, называя их «красными», эти книги было нельзя и даже стыдно читать. В первую очередь я помню, что это касалось «Чиполлино». Я не понимала почему, ведь и книжку все знали, и мультфильм был, да и вообще образ в советской детской иконографии заметный — но не задумывалась об этом особенно. В результате я ее никогда не читала, до сих пор не знаю сюжет, и, когда встречаю картинки, не считываю всех этих помидоров и вишенок. Похожая смешная история про Льва Кассиля — дома был огромный том его сочинений. Мама сказала, что можно читать оттуда «Кондуит и Швамбранию», а больше ничего не стоит. После чего я в первый же удобный момент, пока никто не видел, прочла весь том. Там была очень смешная повесть под названием «Будьте готовы, ваше высочество!», про индийского принца, который оказывается в советском пионерском лагере. Она была как раз «красная» насквозь и страшно мне понравилась. Под запретом были вещи типа книг Гайдара, Крапивина — в общем, классика советской литературы.

Другая сторона «запретности» чтения связана с профессиональными занятиями музыкой: я должна была проводить большее количество времени, чем хочет и может ребенок, со скрипкой и сборником каких-нибудь этюдов. С утра мама преподавала в МГЛУ, а я, поскольку была на домашнем обучении и не ходила в школу, много времени проводила дома одна. Легенда была такая, что я занимаюсь, но это, разумеется, было не так: вместо занятий на скрипке я читала, поскольку телевизор тоже был под запретом — вернее, он отсутствовал в квартире. Так я читала все, что попадалось под руку, и в результате прочла очень странные вещи. Например, в одиннадцать лет я прочитала «Сто лет одиночества», что оказалось одним из сильнейших ранних эротических опытов: у меня просто глаза на лоб лезли от прочитанного, и в тот заход из книги Маркеса мне запомнились именно эротические эпизоды. Потом я по какой-то причине решила прочесть «Муки и радости» Ирвинга Стоуна — роман о Микеланджело; огромнейший — много сотен страниц, безумно меня увлекший: я до сих пор хорошо помню некоторые сюжетные перипетии. Правда, из-за того, что там была одна сцена с какой-то натурщицей, мне тоже казалось, что это что-то ужасно запретное, и все это я читала украдкой.

А если вернуться к подростковому возрасту, какие у вас тогда были предпочтения?

Из-за того, что мама приложила колоссальные усилия к тому, чтобы я говорила по-английски, я заговорила очень рано и очень свободно: некоторое время мне было все равно, на каком языке изъясняться. Мы съездили в США, в какой-то момент думали о переезде в Европу, но потом вернулись в Россию, и мне нужно было поддерживать уровень владения языком, поэтому в подростковом возрасте все, что было за пределами школьной программы, я стала читать на английском. Что и делаю по-прежнему, причем до смешного; я пользуюсь только англоязычным интернетом, и по сей день, если мне нужна какая-то справка, в том числе из области русской культуры, я, не задумываясь, ввожу запрос по-английски. Из-за этого почти все, что я читала для души в старшей школе, было написано на английском. Это были в основном американцы типа Хеллера, Доктороу, Ирвина Шоу или Апдайка; с последним некоторое время был какой-то страстный роман, и я читала подряд и довольно много. То есть это были вещи часто взрослые, и меня особенно захватывала именно языковая составляющая этого чтения. Наверное, открылся этот период именно с Джозефа Хеллера: книгу мне посоветовала мама, и она произвела на меня грандиозное впечатление. Это была, конечно, «Уловка-22», я пыталась читать Хеллера потом — две или три книги, — и все время немного разочаровывалась; «Уловка», вероятно, все же лучшее, что он написал. В какой-то момент в отрочестве, в период поиска себя и после того, как я съездила в Израиль по Таглиту, я читала много еврейской литературы, с удовольствием погрузившись в это на пару лет: от каких-то классических вещей вроде Агнона и Зингера до Амоса Оза и Меира Шалева.

Остались любимые писатели из еврейской литературы?

Наверное, все же Шалев. Особенно «Эсав» и «… Как несколько дней» — я очень люблю к ним возвращаться.

А если говорить о русской литературе?

В какой-то момент я вернулась к русским писателям — поняла, что не читала почти ничего и американскую литературу знаю лучше, чем русскую, что несколько абсурдно. Помню, я прочла тогда «Дар», и Набоков захватил меня примерно на год, это было буквально помешательство, больше я не читала вообще ничего. Это печальная история, потому что я начала с «Дара» и «Приглашения на казнь», которые ввергли меня в состояние эстетического паралича: хорошо помню это подростковое восторженное ощущение, что если сейчас станет прекраснее хоть на какую-то йоту, у меня разъедется голова и я лопну как шарик. Потом я прочла всего Набокова, до которого дотянулась, и это было как влюбленность, которая постепенно истаивает: финальной точкой этого пути был «Король, дама, валет», какой-то от начала до конца сделанный и искусственный. Но что касается «Дара» и «Приглашения», я и сейчас, пятнадцать лет спустя, могу вернуть себя в то состояние детского восторга: я знаю отдельные главы, к которым достаточно вернуться, и в два счета оказаться «там».

Кроме Набокова, в тот период, когда вы погрузились в русскую литературу, кого еще вы можете отметить?

Мне неловко об этом говорить, у всех были подростковые очарования какими-то очевидными вещами. Я помню, что гигантское впечатление на меня произвели «Братья Карамазовы», настолько, что я прочла их дважды подряд. Насколько я помню, главный герой «Над пропастью во ржи» говорит в одном месте, что для него критерий хорошей литературы — это желание написать автору письмо. Писать письмо Достоевскому мне совсем не хотелось, но помню, как переживала из-за того, что Митя Карамазов — придуманный человек, а не настоящий кто-то, с которым я могла бы встретиться и поговорить; было чувство, что мне есть столько всего ему сказать. Сейчас эмоция притупилась, хотя, может, я просто не открывала Карамазовых давно. Но эти два увлечения были про что-то очень различное: в случае с Набоковым меня поражало, что русские слова можно поставить в таком порядке, что человек, читающий их, оказывается ввергнут в такое волшебное состояние. А в случае с Достоевским, конечно, важен был смысл этих слов.

А как у вас отношения с поэзией складывались?

Я помню, что меня очень раздражала женская поэзия, несмотря на то, что все мои подружки читали Цветаеву и Ахматову. Я не понимала этого сероглазого короля и золотой аналой, зачем все это нужно, меня расстраивал и злил момент самолюбования в этих стихах. Но думаю, что это было от непонимания, я давно к этому не возвращалась.

Я много усилий приложила для того, чтобы начать любить и понимать англоязычную поэзию. Это банальность, что высший пилотаж знания языка — способность понимать стихи и юмор, но мне это казалось важным. С юмором было худо-бедно, а вот с поэзией сложновато, поэтому я читала тут и там, искала «свое» и в какой-то момент нашла Одена, от которого уже не ушла. Поэтому можно сказать, что мой самый любимый поэт — англоязычный.

Давайте перейдем к литературе о музыке — видимо, вы начали с ней знакомиться уже в музыкальной школе?

Первоначально, когда этот предмет только вводится, он называется очень трогательно «слушание музыки» и касается самых несложных вещей: с первоклассниками никто не обсуждает историю музыки, скорее происходит настройка канала, умения деятельно и творчески слушать. Естественно, это делается через визуальные образы: сложность понимания музыки — в ее абстрактности, невозможности сформулировать ее и пощупать. Даже в профессиональной школе вроде Гнесинской, где училась я, дети в первых двух классах просто более или менее рисуют под музыку, попутно обсуждая что-то несложное — например, жанровую ее сторону. Я всегда привожу этот пример в качестве ответа на вопросы неуемных родителей, сетующих на то, что их первоклашка никак не оценит оперу.

У нас были учебники, которые в тот момент, когда училась я, в 1990-е, были все советские. Глава про Бетховена начиналась с цитаты из Энгельса, поэтому я не могу сказать, что это было очень увлекательным чтением. Тем не менее учебник как жанр я очень любила и люблю, и все, что надлежало читать, читалось с большим удовольствием: мне очень нравился этот суховатый стиль, упорядоченность, с которой изложена информация, то, как компактно она упакована. Особенно это касалось консерваторского времени, когда была возможность читать не учебники, а монографии — пусть даже со всеми надлежащими цитатами из Энгельса. Иногда я жалела, что я музыкант-практик, потому что с огромным удовольствием стала бы музыковедом, если бы те люди, которых я видела на теоретическом отделении, не казались мне такими скучными и чужими.

В одной из лекций вы говорили о том, что история музыки в консерватории была вашим любимым предметом, и о преподавателе, который вас направил на жизненный путь. Расскажите об этом, пожалуйста.

Константин Зенкин

Константин ЗенкинНаверное, это главный человек в истории моего жизненного выбора, из тех, кто не входил в круг семьи и каких-то подростковых влюбленностей. Он читал у нас курс истории зарубежной музыки, и это был тот случай, когда ты не можешь дождаться сессии, чтобы полчаса что-то обсуждать с профессором. Его зовут Константин Владимирович Зенкин, это один из самых значительных российских музыковедов. Преподавателем он был строгим и дотошным, студенты его боялись, и нельзя сказать, что он был очень популярен: помню, когда он зашел в экзаменационный класс во время какого-то коллоквиума, а я должна была идти отвечать следующей, и вот я радовалась, а все мне сочувствовали. То, как он сдержанно, без лишней аффектации, с невероятной поэзией говорил о музыке, было невероятно. Собственно, из-за него я зарубежную музыку знаю лучше и больше ею интересуюсь, чем русской. Его захватывающе читать, от небольших статей до интереснейшей диссертации «Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма». Именно то, как он рассказывал о романтиках — в первую очередь о Шуберте и Брукнере, послужило моему интересу и большему, надеюсь, пониманию этой музыки, чем любой другой. Среди музыкальных интеллектуалов это довольно непопулярный предмет страсти, говорить о любви к немецкому романтизму как-то неловко. Но я считаю, что это сложнейший и очень тонкий предмет, о котором мало кто способен рассуждать точно, глубоко и без штампов.

А откуда такое отношение к немецкому романтизму берется?

Многим кажется, что они все про это знают; это то, что знает из условной классики любой человек, эта музыка затерта беспрерывным употреблением. Если бы я хотела произвести сейчас впечатление, я бы говорила, что мои любимые авторы — Мюрай или Шарпантье. Но это неправда, и того безусловного понимания и любви, которые есть у меня в отношении, например, Брамса, я, наверное, больше никогда и ни с чем не достигну.

Мне кажется, дело не в немецком романтизме, а в романтизации музыки как таковой. В музыкальной школе начинается все с Баха, а ХХ век заканчивается Стравинским, из-за чего романтизм кажется не тем, чем он является на самом деле. И на Баха падает тень романтизма.

Да, это правда. Сетовать на бесконечное утюжение музыки XIX века — общее место, но все же из романтической музыки по-прежнему больше чем наполовину состоит то, что мы слышим на концертах. Только начав читать и слушать внимательно, я поняла, что прежде не слышала, в сущности, ни Шумана, ни Брамса, не говоря о Шуберте.

Вы выступаете с популяризаторскими лекциями о музыкальном авангарде — на какие работы вы опирались при подготовке?

Когда готовишься, лучше всего читать исследования, научные работы: как правило, необходимое изложено там более кратко, чем в книгах собственно композиторов, хотя сами по себе они интереснее и ценнее. За редчайшими исключениями все, что я ищу, я ищу на английском, потому что выбор источников богаче во много раз; если безумно нужно, я читаю на немецком. Если говорить про русскоязычные работы, не обойтись без Юрия Холопова; хорошо и сжато объясняет главное об авангарде каноническая статья «Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века». Я очень люблю читать Т. В. Цареградскую — последнее, чем я пользовалась, была замечательная статья, касающаяся музыкального времени у Штокхаузена. Наиболее заметная ее работа — правда, не совсем про авангардиста, но про фигуру, важнейшую для того времени — монография «Время и ритм в музыке Оливье Мессиана»; мне кажется, ее нужно читать всем, интересующимся музыкой ХХ века. Самих композиторов тоже очень интересно читать — обычно не в режиме подготовки, а если есть время: естественно, «Эскиз новой эстетики музыкального искусства» Феруччо Бузони; есть занятная и сложная книга Ксенакиса «Формализованная музыка» — правда, ее я читала кусками. Кроме того, я всегда всем советую отличный youtube-канал с лекциями Штокхаузена; есть классические работы Кейджа. Если говорить про авангард первой волны, хороша недавно вышедшая переписка Шенберга с Кандинским. Я с огромным удовольствием также читаю старые газетные статьи: рецензии, репортажи с концертов, критику, некрологи, например, архив New York Times. Конечно, в этом случае статья не справочный материал, а фотоснимок эпохи; среди высказываний критиков попадаются настоящие жемчужины. Вообще, англоязычная музыкальная журналистика, на мой взгляд, бывает хороша и интересна. Если слушателю нужно очень быстро сориентироваться в каком-то «сложном» композиторе, а главное, вооружиться желанием послушать и что-то понять в его музыке, есть неплохая серия статей музыкального обозревателя The Guardian Тома Сервиса, который помогает читателю, особенно не закапываясь, в пяти абзацах составить представление об условном Милтоне Бэббите. Жалко, что у нас нет такого.

Если говорить о Бэббите, то есть замечательная книга про американскую музыку Ольги Манулкиной.

Да, это великая книга.

Вы упомянули переписку Шенберга с Кандинским, она вышла не так давно, поделитесь впечатлениями.

Это прелестная книга: они много говорят именно на музыкальные и эстетические темы, при этом там немало и бытовых вещей. Вообще, сам тон этой переписки просто замечательный. Как известно, Шенберг был творчески активен за пределами музыки, а Кандинский — за пределами живописи, и эта книга сближает людей, которых мы привыкли ассоциировать с «их» видами искусства, помещая их в некую совместную реальность, в которой они чрезвычайно интересны друг другу.

Фотографический портрет Шёнберга, сделанный не позднее 1910 года, с посвящением Кандинскому:

Фотографический портрет Шёнберга, сделанный не позднее 1910 года, с посвящением Кандинскому:«Дорогой г-н Кандинский, я выплачиваю свой долг звуками ― тем наконец с великим удовольствием исполняя обещание, столь долго откладываемое. 12. 12. 1911. Арнольд Шёнберг»

Вы любите музыкальную мемуаристику?

Последнее, что я читала в этом жанре, — мемуары великого дирижера Георга Шолти, но ее нет на русском; она пришла в голову сейчас, потому что это последнее прочитанное. Я обожаю даже не мемуаристику, а всякие дневники и письма: самое интересное — когда можно что-то услышать от первого лица. Есть немеркнущие вещи типа дневника Прокофьева или переписки Роберта и Клары Шуман, но представить неинтересную литературу этой категории я просто не в силах.

Дневник Прокофьева — книга, которую я очень любила в старшей школе. У меня тогда был период большого увлечения Прокофьевым, и я одновременно читала его и «Воспоминания о Скрябине» Сабанеева; время действия в двух этих книгах разнится примерно на десять лет. В результате образовывалась очень по-разному рассказанная на два голоса связная история: с одной стороны, московская музыкальная жизнь в первое десятилетие ХХ века, с другой — жизнь музыкального Петербурга во второе. Два этих климата, две жизни, две интонации было страшно интересно сравнивать. Как известно, Прокофьев стал бы выдающимся русским литератором, если бы не стал великим русским композитором. То, как он формулирует, каким человеком предстает — его остроумие, шокирующая, но оправданная заносчивость, сарказм и цепкая память, самодисциплина и трудоспособность, — совершенно захватывающе. В его дневниках есть возможность очень близко проследить кухню создания той или иной вещи или развитие одной какой-то темы — отношений с определенным человеком или эволюцию его мнения по какому-то вопросу; недавно я возвращалась к ним, готовясь к чему-то, и читала на предмет их денежных дрязг с Дягилевым; это что-то очень житейское и понятное, вместе с тем — уже далекое от нас. Дневник — это колоссальные два тома, которые, вероятно, сложно прочесть, не отвлекаясь, от начала до конца; мне нравится именно возможность менять читательскую линзу, наводя фокус на что-то одно, и читать книгу, как роман именно об этом. Очень жаль, что они обрываются в 1930-е, и из первых уст мы никогда не узнаем о мотивах его возвращения в СССР.

Из экзотических переписок, которые я читала, — прелестная переписка Чарльза Айвза с женой, которую, кстати, звали Хармони. Это очень трогательное чтение об их семейных отношениях. Айвз — захватывающая личность, навсегда оставшаяся как будто на периферии: как известно, он был композитором «выходного дня» и работал довольно успешно в страховом бизнесе. Он по какой-то причине перестал писать почти за тридцать лет до смерти, проведя остаток жизни в композиторском безмолвии. Их переписку я стала читать, потому что готовила журналистский материал, основанный на дневниках и письмах, — о том, как разные композиторы в разное время отмечали Рождество и Новый год. Я наткнулась на ужасно трогательное письмо Хармони к нему о подарках на Рождество и в итоге прочла все письма, которые мне были доступны.

Сейчас выходит довольно мало книг о музыке на русском. Если говорить о непереведенных книгах, как вы считаете, что нужно перевести первым делом?

Было бы прекрасно, если бы перевели Ричарда Тарускина, поскольку всеохватность того, что он сделал, и глубина его изысканий в области русской музыки в частности — поражают. Мне сложно сказать, что нужно переводить первым, потому что все, что я читаю последнее время, написано на английском. Я могу назвать последнее, что я читала: например, мне попалась очень неплохая книжка о Вагнере 2012 года, ее автор — Барри Миллингтон. Было бы прекрасно, если бы по-русски появилась книга Аарона Копленда «Что слушать в музыке?». Ее материал представляет собой лекции «о слушании музыки», ориентированные на непрофессионалов, и Копленд предлагает целую методику слушания, которая, возможно, стала бы ответом на вопрос, задаваемый мне почти на каждой лекции: как слушать, чтобы музыка открывалась.

А у вас не возникает иногда желания что-нибудь перевести?

Постоянно, но, боюсь, мне не хватило бы усидчивости. Я хорошо знаю процесс и механику литературного перевода. Моя мама много переводила и переводит, в детстве я была этому свидетелем и иногда даже участником процесса. В семье у нас было очень насыщенное совместное интеллектуальное пространство: она всегда посвящала меня во все, что делает, какой бы маленькой я ни была. Помню, что, когда появлялись всякие переводческие головоломки, связанные с переводом стихов, названий или игрой слов, она пересказывала их мне, задавая как некую интеллектуальную задачу. В этом смысле переводческая тема мне очень близка, и, если представить, что жизнь повернулась бы так, что я могла бы достаточно сосредоточиться, чтобы выполнять эту работу почтительно и компетентно, — я почла бы это за счастье.