«Ерофеев всегда подчеркивал, что он отдельно от всего»

Интервью с Сергеем Шаровым-Делоне о Венедикте Ерофееве

Сергей Александрович, когда вы познакомились с Венедиктом Ерофеевым?

Год — это проблема… В 1971-м году вышел Вадик, мой брат, из зоны [Вадим Делоне — поэт и диссидент, получивший срок за участие в демонстрации против ввода войск СССР в Чехословакию в 1968 году]. Соответственно, мне было к этому моменту 15-16 лет. У нас постоянно на даче в Абрамцеве появлялось много разного народа. Я был сразу принят в эту команду. И в какой-то момент появились Веня с Галей Ерофеевы [Галина Ерофеева — вторая жена Венедикта Ерофеева]. Появились раз, появились два, а потом как-то закрепостились. Нужно было, чтобы кто-то помогал — не дед же будет, например, готовить [к этому времени известному математику Борису Делоне было уже за 80 лет, и он продолжал работать]. Галя взяла на себя простейшие вещи, и заодно они с Веней там жили. Это академическая дача — два гектара леса. Зимой не было видно соседних дач за стволами. То есть просто в лесу. Такие хорошие места. Плюс к тому в поселке жили очень интересные люди. Жили Грабари, жил Лев Копелев… А рядышком, через дачу, жил Юрий Казаков.

Они были с Ерофеевым знакомы?

Они общались. Хотя общаться с Казаковым было не очень просто. Это конец жизни Казакова, когда он спивался совсем. И когда он был трезв, он был очень интересный, живой, умный человек. Но это было далеко не всегда. Причем если Веня пил, но при этом очень долго оставался с абсолютно свежей головой, то Казаков пил так… по-русски.

Казаков и Ерофеев ценили друг друга как писатели?

Да! Да-да-да. Они потому там так и законтактировали, потому что понимали, что оба писатели. Оба — писатели. Ерофеев ценил Казакова как очень хорошего писателя.

И Казаков его.

И Казаков его. Он относился к Вене немножечко снизу вверх. Он был мэтр и все остальное, но… Казаков — человек с очень острым чувством. Это и по литературе видно. И он прекрасно понимал, с кем имеет дело. А еще к нам на дачу непрерывно приезжали разные люди.

Кто например?

Муравьев — это Венин однокурсник. Седакова… Это были непрерывные толпы народу, которые сквозь дачу ходили туда-сюда. Тут и диссидентская публика, диссидентский круг: и Саша Подрабинек приезжал и Володя Буковский и Виктор Балашов покойный… Кто только не приезжал!

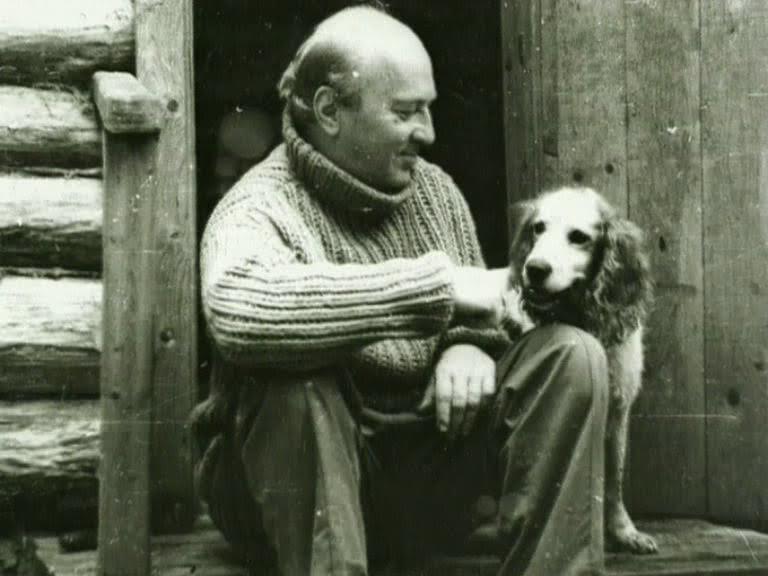

Юрий Казаков и его спаниэль Чиф. Абрамцево. 1976 год

Фото: И. Стин

И всех их Венедикт тоже знал.

Я не могу сказать знал ли он всех, потому что мог с кем-то не пересечься просто. Но в целом — да. А второй круг — это круг литераторов. Вадик Делоне тоже поэт, но не такая фигура в литературе, как Веня, прямо скажем. Надо понимать, что Ерофеев — один из величайших писателей, которые у нас есть за этот век прошедший. И Вадик это тоже прекрасно понимал. Все понимали.

А как Венедикт и Вадим познакомились?

По-моему, через Галю Ерофееву. И он очень прижился. Поразительная вещь… Мой дед все время говорил: «Черт-те что, я сам профессор, дореволюционный, причем! Сын профессора. Мама кончила Смольный… И рядом с Ерофеевым, который учился в поселке Чупа и закончил школу в Кировске, я то и дело себя чувствую дикарем с острова Пасхи, настолько он образован!» Его всегда это поражало. Хотя дед был математиком, он блестяще знал литературу, историю. Он был первоклассный музыкант в молодости, первоклассный художник. Они часто с Ерофеевым музыку обсуждали — Ерофеев хорошо знал музыку. Дед был человек из старой, родовой интеллигенции.

И это расположило его к Ерофееву?

Его не это расположило. Его расположило другое. Дед был сам яркий, открытый и очень интересный по устройству головы человек. Очень независимый, открытый новым вещам, новым идеям, нестандартным взглядам. И Веня такой же. Очень откровенный. И, увидев откровенного и открытого Ерофеева, их законтачило просто мгновенно.

И это было взаимно.

Это было абсолютно взаимно. Они очень любили между собой поговорить. Друг над другом посмеивались, подшучивали. Как два очень умных человека они видели слабые места друг друга и над ними тихонько подшучивали.

На равных, несмотря на такую грандиозную разницу в возрасте?

Да-да-да. Но дед умудрялся быть на равных со совсем молодыми людьми, если эти люди были интересными. Достаточно сказать, что его ученики, у которых с дедом было, скажем, 56 лет разницы, звали его «дед». В общении, в глаза. С ним вместе в походы ходили (дед же был альпинистом)… Никакой возрастной дистанции у деда никогда не было. Откровенность, интересность человека, мозги, нестандартность мышления — это для него было важно. Причем откровенность гораздо больше, чем все остальное.

Вы сказали про открытость Ерофеева. А в каком смысле? Многие говорили, что, наоборот, он был человек закрытый, не откровенничал, был очень в себе.

А одно другому не мешает. Понятно, что у Веньки было очень многое внутри. Оно переживалось, переваривалось, выливалось потом в текст. Та самая внутренняя жизнь. Время от времени он мог в нее выпадать, и в этот момент его лучше было не трогать. Видишь, что он сидит над записной книжкой… Так и дед, который был страшно открытый и расположенный к людям человек, но, когда он занимался математикой, мы старались ходить на цыпочках. Потому что видно насколько человек ушел в это. А с другой стороны, Веня был очень откровенный человек, очень теплый человек. Впрочем, я не знаю, может быть, с другими не так…

Слева направо: Сергей Шаров-Делоне, Борис Делоне, Галина Ерофеева (жена), Венедикт Ерофеев, Габриэль Суперфин и Ольга Черныш, Абрамцево, 1980 г. «Гарик Суперфин только-только вышел из тюрьмы и на следующий день приехал к нам в Абрамцево» – комментирует Сергей Шаров-Делоне

Фото: Виктор Тимачев. Из архива Сергея Шарова-Делоне

Некоторые знакомые Ерофеева отзываются о нем полярно. Одни говорят то же, что и вы. Другие — что он был грубый, злобный иногда. В общем, совсем противоположные вещи.

Я могу сказать, что видел я. Он мог послать. Он плохо переваривал тупость и очень тяжело, болезненно переваривал стандартность мышления: «У тебя свои мысли есть какие-то?». Но я с ним ни разу не сталкивался. Мы как-то поладили, и я видел Веню, каким он был внутри нашей дачи. Очень открытый, очень теплый, очень деликатный. Очень внимательный к окружающим. Причем, внимательный по самому большому гамбургскому счету. Когда человек прекрасно видит болевые точки — у каждого человека они есть — и если их касается, то, чтобы чуть-чуть помочь человеку раскачать их. Чтобы человек сам отрефлексировал, почувствовал. Но очень деликатно. Если видит, что человек не пускает туда, ни в коем случае не залезет. Это высшая степень деликатности: не в том, чтобы тихо закрыть дверь и тихо выйти, а в отношениях между людьми.

Не давить на болевые точки?

Наоборот-наоборот-наоборот. То есть я видел его с этой стороны. Но он не прожил бы столько лет у нас, если бы у нас не сложились такие отношения. Иногда ужасно смешные были вещи. Мы выяснили, что наши с ним знания покрывают все кроссворды, которые мыслимы вообще. То есть пулей, подчистую. Выяснив это, мы проводили в качестве такой шутки для приезжающих, когда говорили: «ну кроссворды — это неинтересно. Вот, смотрите…»

И на спор любой решали.

Да. (смеется) На пару.

То есть один вопрос он, другой — вы?

Да. Есть круг, который я совершенно не знаю, а он знал его очень хорошо, есть пересекающиеся, а есть… Это было очень смешно. Мы общались с ним тесно лет восемь, пока эта академическая дача не ушла. Зимой я постоянно приезжал к ним на Флотскую. И дед заезжал и я заезжал.

То есть просто по-дружески?

Да... Всегда трудно рассказывать об обычной жизни. В ней вроде бы ничего не происходит. Пошли за грибами, что-то обсуждаем, пошли побродить куда-то. А между тем эти разговоры каждый день, эти обсуждения — литературы, жизни, людей, ситуаций… Должен сказать, что, видимо, потому что меня воспитывали мои дореволюционные бабушка с дедушкой, — я был очень сильный консерватор в литературе. И мое понимание литературы более-менее современной — абсурдистов, например, — все это возникло благодаря Вене. Когда он просто заставлял: «Подожди, подожди, подожди. Ты, прежде чем говорить „нет”, посмотри вот на это». Подсовывал чтение и обсуждал со мной. Мое восприятие литературы в огромной степени — от него. От него не в том смысле, что это его взгляд, а оттого, что он заставил на это посмотреть, убедил на это посмотреть. Когда мы уезжали с дачи, мне было уже 24. Самый плотный кусок общения пришелся на момент с 17–18 лет до 24. Это момент, когда человек становится по-настоящему взрослым. И то, что рядом находился такой человек, для меня было очень важной вещью. Мне безумно везло — дед и отец были очень интересными людьми, дядя — крупный ученый, физик. Я хорошо знал Капицу. И на фоне этого очень незаурядного круга Веня был ярчайшим человеком. Вообще, было поразительно… Владимир Муравьев — профессор, переводчик… А смотрел снизу вверх. На Ерофеева.

Даже Муравьев? Ведь Ерофеев считал Муравьева своим учителем.

И тем не менее. Снизу вверх. Потому что… Я даже спросил его. А он говорит: «Талант. Тут ничего не поделаешь». Все литераторы так на него смотрели. Все, кого я видел.

Вы упомянули Капицу. Капица тоже жил в Абрамцеве?

Нет. У Капицы я бывал довольно часто в гостях, потому что мы с дедом… Время от время мы ходили побродить-погулять и по дороге заходили в «Капичник», где жил Капица. Дед заходил к нему просто попить чаю, и я с ним вместе. Они были знакомы с дедом бог знает сколько лет и общались очень дружески. Потом я уже выяснил, что их связывало. Дед поддержал Капицу, когда его выгоняли с физтеха [В 1950 году попавший в опалу Петр Капица был уволен с физико-технического факультета МГУ. Там же работал и Борис Делоне (в 1947–1948 годах он был первым заведующим кафедрой высшей математики физтеха) — И. С.]. Когда Капицу выгнали, то дед написал заявление об уходе в знак протеста. И ему это сошло с рук. Но Капица оценил. Солидарность в те годы… Это еще сталинские времена. Это была редкость. Вот в таком ярком окружении Веня был одной из очень ярких фигур.

Вы говорили с Ерофеевым о современной литературе?

Да.

Вадим и Борис Делоне. Кавказ, Теберда, 1946 год

Фото: kp.md

Он кого-то выделял из прозаиков? Известно, что многих современников-поэтов он любил, а прозаиков почти всех ругал.

Не очень он их выделял… А, нет. Я могу сказать, например, что он был совершенно восхищен Борисом Вахтиным, его повестью «Одна абсолютно счастливая деревня». Эта повесть Веню поразила, я помню. Она как раз тогда вышла в Париже, в журнале «Эхо». У нас эти журналы лежали стопками. Только обыск устраивай — на десять лет хватало всем. Но в академический поселок соваться боялись. То, что к нам приходило, первым брал Ерофеев. Все отдавали ему право первой ночи, а дальше уже все остальные читали. Домбровский…

Ерофеев ценил Домбровского?

Да-да. И для него был не пустым местом, например, Трифонов. Не пустым. Но… «Это неплохо, но».

Деревенщиков он не жаловал.

Особо не жаловал, и я потом понял почему. Дело в том, что я со многими из них был лично знаком в силу своих профессиональных занятий. Я был хорошо знаком с Распутиным, с Беловым. Охрана памятников, а я же реставратор. Иркутском много занимался, Вологдой много занимался. А там Белов и Распутин. Они боролись за память и мы, соответственно, общались. А потом я понял: они выдумали себе эту деревню! Такой деревни никогда не было. Я это понял, когда после падения советского строя, они все стали за коммунистов. Казалось бы: только что боролись… А я понял, что эта выдуманная деревня, вся эта архаика коммунистическая им роднее, чем все остальное. Веня это чувствовал гораздо острее, чем я тогда. Надо понимать, Ерофеев родился все-таки… это была практически деревня в смысле отношения, уклада. И он прекрасно видел, что все это не так как у деревенщиков.

А Шукшин?

То же самое. Но с Шукшиным сложно… Веня прекрасно видел, что Шукшин — это безумный талант, но при этом… То, что и деда поражало, —необразованность в широком смысле слова. У Шукшина сплошь да рядом. И недодумано.

А политику вы с ним обсуждали? Диссидентские дела…

Да, конечно. У нас в семье никогда не было закрыто ни-че-го. Я потом с изумлением узнал, что есть куча семей, где, если предки были в белогвардейцах или репрессирован кто-то… Не говорили в семьях. Не вне, а в семьях! Мы всё в семье знали с детства, я знал. Я был уверен, что у всех так. У нас всегда это все обсуждалось в открытую. И вот приезжает Володя Буковский или входит Лев Копелев. Ну как можно не обсуждать? И Веня участвовал всегда.

То есть он не избегал этих разговоров.

Абсолютно не избегал. Для него это была совершенно естественная вещь. Как-то раз мы очень долго хихикали: сидели-слушали то ли «Голос Америки», то ли немецкую волну... И была передача, в которой упоминалось, что великий русский писатель Венедикт Ерофеев скрывается от КГБ в глубинах России. Глубины России — это академический поселок Абрамцево под Москвой! (смеется)

Вы вместе с ним это слушали?

Да! Сидим, слушаем и ржем! Зато мы выяснили где у нас глубины России. (смеется) Нет, никогда он не чурался этого. У него был всегда такой чуть-чуть ироничный взгляд на политику, но по взглядам он был, конечно же, свой для диссидентов. Абсолютно. Он был знаком сам с довольно большим кругом людей диссидентским. Например, с Зиновьевым был хорошо знаком. «Зияющие высоты» он очень ценил. Хорошо относился. Невероятный кульбит, который потом произошел с Зиновьевым... Мы с Веней ездили, провожали его, когда он уезжал за границу.

А с Копелевым?

Конечно, Копелев жил рядышком. И Копелев к нам постоянно приходил. Дед к ним ходил, Ерофеев ходил к Грабарям. Это просто свой круг, совсем свой круг. С Голицыным хорошо был знаком, с художником. Веню постоянно знакомили с кем-нибудь. Я имею в виду не только самих диссидентов, но вокруг них было огромнейшее количество людей, которые принимали диссидентов, поддерживали их. Надо сказать, что куча академиков их поддерживала, помогала.

Не скрывая.

Не скрывая, но и не афишируя. Но и не скрывая совершенно. Капица, например, поддерживал, Петр Леонидович. Поддерживал финансово. Помочь семьям людей, которых посадили, дать на процессы адвокатам — все это было в норме вещей. Эти люди чувствовали себя в огромной степени неуязвимыми. Потому что за это — за то, что они помогают диссидентам вот так, — ни Капицу, ни моего деда тронуть никто не мог. Это когда выступаешь как Сахаров, могли тронуть, а за такое — нет. Совершенно другое было положение у академиков тогда. В одном из поздних интервью Ерофеева спросили, диссидент ли он, он открестился. Насколько я понимаю, Ерофеев всегда подчеркивал, что он отдельно от всего. Но вы, тем не менее, говорите… Во многом да! Во многом, конечно, он отдельно. Он не участвовал никогда в диссидентском движении. Надо сказать, что, поскольку он со многими общался, он прекрасно понимал, какая большая разница между быть просто против или активно действовать — и за это сидеть срока. Это совершенно разные вещи. Все это понимали. Когда к нам приезжал Саша Подрабинек со своими материалами про карательную медицину — еще до посадки, — то мы все понимали и говорили ему: «Саша, ты сядешь». Но он готов был идти до конца. Это совершенно другое. Веня это понимал и никогда не занимался политикой. Хотя она его интересовала — ему всегда было интересно, что происходит.

Но настроен он был антисоветски.

Да, конечно. Его «Лениниана»! Она писалась прямо в Абрамцеве.

«Лениниана» — это изначально его идея или…

Это была его идея. Когда он наткнулся на одну цитату из Ленина, которая с добрым дедушкой Лениным никак не вязалась. На вторую. На третью, на четвертую... Я прекрасно помню, как это все делалось. Это было ужасно трогательно. Это готовилось в Абрамцеве, но и в Москве. И в Москве, чтобы тома Ленина посмотреть, он пошел в районную библиотеку. И через некоторое время на него начали коситься библиотекари. Человек берет том за томом Ленина… что это такое? Наконец, он понял, что дело дрянь и нашел выход из положения. Заявил: «Вы знаете, беда! Засунули меня с работы в ВПШ [Высшая партийная школа при ЦК КПСС]». «Ой, — сказали они, — берите домой!» И шепотом: «Никто же их все равно не смотрит. Дома спокойно работайте, потом принесете. Мы вам так сочувствуем!»

У вас есть версия, почему Ерофеевым не интересовался КГБ? Или интересовался?

Я думаю, что КГБ интересовался — тем более что он интересовался всеми людьми, которые были у нас в Абрамцеве. Но, понимаете, я думаю, что КГБ вполне устраивала эта ситуация. Они же не идиоты. Они действуют так: сопоставляют убытки и прибыли от давления на того-то. Уж на всемирно известного писателя Ерофеева давить…

Это скандал.

Это скандал. А тут он сидит в академическом поселке Абрамцево. Известно где. Под присмотром, как говорится. Ну и слава тебе господи! Это как свинью стричь — шерсти-то мало… У меня был очень смешной случай. Меня достали гэбэшники в какой-то момент — это был год 1982-й, 1983-й. Деда не было в живых. Вадик Делоне был в Париже. Мы с ним сконтактировались по телефону — а все это слушается, — и меня достали. И вот гэбэшник мне говорит: «Вы общаетесь с Ерофеевым, что это за человек?» Я говорю: «Это замечательный человек». «Можете написать на него характеристику?». Я говорю: «Она вас не устроит». «Ну, напишите, трудно, что ли?» Потом почитали, говорят: «Да… хоть в партию принимай!» «А я же предупреждал, вас не устроит!» Наверное, это где-то хранится у них до сих пор.

А самого его не дергали?

На моей памяти нет. Он действительно не был диссидентом. И их эта ситуация, в общем-то, устраивала. Но, кстати, Ерофеев написал доверенность на Вадима и Ирину о получении денег за издания [«Москвы — Петушков»] за рубежом. И они ему все время пересылали каким-то образом в Россию либо деньги, либо еще что-то... «Что-то» — я могу сказать, что это. Это же не нынешние времена, когда перевести деньги не проблема, когда 10 000 долларов можно возить через границу. Очень часто помощь оттуда шла так: они присылали горы роскошных альбомов по музеям мира. И это пропускалось. Альбомы присылались вот для чего. Их потом спокойно сдавали в комиссионных, которые принимали, потому что к ним нельзя прицепиться — это не политика. Альбом «Музей Прадо» или «Лувр». Они стоили больших денег. Это была возможность перевести деньги.

Николай и Борис Делоне. Кавказ, Теберда, 1946 год

Фото: oralhistory.ru

Насколько Веничка как герой ассоциируется у вас с самим Венедиктом Ерофеевым? В поэме это он сам?

В некотором смысле он. Но только в некотором смысле. Это тот случай, когда четко видно — когда давно знакомы, — что лирический герой касается автора, но не тождественен автору. Я бы сказал, что сам по себе Веня был гораздо интереснее, чем его лирический герой. Опять же, что значит интереснее. В нем больше всего. Шире. Если сделать такого лирическим героем, можно потерять книгу. Волей-неволей все равно приходится рамку задавать.

Ерофеев рассказывал, за что его выгоняли из институтов?

Из МГУ его выгнали за оперу, которой он был режиссером и, по-моему, автором сценария. Где Владимир Ильич выезжал на броневике и пел дословно «Апрельские тезисы», что было расценено как издевательство. [На самом деле из МГУ Ерофеева отчислили за непосещение занятий — И. С.]. Из Владимира его выгнали за что-то, я уже не помню, но в основном за то, что он ничего не посещал. Я когда был во Владимире и увидел табличку «Здесь учился великий русский писатель Венедикт Ерофеев», я стоял и ржал. Настолько не соответствует бронзовая табличка — Вене Ерофееву. Я стоял и ржал. И на меня мент стал так смотреть, так косился, что я понял — сейчас заберет.

Веню радовала эта знаменитая история... В центре нашего поселка была клумба, а на ней стояла статуя Сталина. Сталин стоял очень долго, по стране уже всюду посносили, но там он стоял. А потом был приказ его снести. И начальник поселка Исаев — он гэбист бывший, конечно, — он взял и закопал памятник прямо посреди этой клумбы. На вопросы отвечал: «Времена меняются. Мало ли, понадобится, а у меня тут есть…» Но закопал он неглубоко, и в первую же весну клумбу размыло и вот такая рука показалась... Эта клумба так и называлась «у Сталина», хотя Сталина уже не было. И эта история всем бесконечно рассказывалась. Веня ее тоже пересказывал, хотя все это случилось сильно до него.

Есть мнение, что в Абрамцеве Ерофеев не очень пьянствовал, а в Москве все было хуже.

Да, в Москве было хуже. В Москве было больше народа. И потом, в Абрамцеве на свежем воздухе… А еще в Абрамцеве была куча занятий. Уйти на весь день за грибами или просто куда-то бродить с дедом. Такие ежедневные занятия, которые забивали отчасти это. Хотя он и в Абрамцеве мог надраться, но это было реже, чем в Москве, и далеко не так глубоко. Время от времени его Галя вытаскивала из Москвы, как-то довозила до Абрамцева, и там он приходил в себя.

Ваша знакомая по Абрамцеву сказала мне, что, когда она впервые увидела Ерофеева, он был пьян и очень ей не понравился. Был агрессивным. А когда она с ним познакомилась и общалась уже с трезвым, то было уже другое впечатление — добрейший, деликатнейший человек. Действительно он так менялся, когда пил?

Нет, это не совсем так. Это вопрос с кем ты общаешься. В Абрамцеве, даже когда он был уже сильно пьян, он не был ни грубым, ни резким. Он мог где-нибудь тихонечко пристроиться, завалиться спать. Нет… Но он немножко ежисто воспринимал новых людей. Ровно до момента, пока он не чувствовал, что это за человек.

Многие характеризуют Ерофеева как человека, которого никто, кроме него самого, не волновал. То есть эгоиста. А вы рисуете другую картину. Вы что-нибудь конкретное можете вспомнить?

Да! Например, самую простую вещь. Дед мой выжил в 1978-м году, когда у него был инфаркт, во многом благодаря Вене с Галей. Веня тут просто огромную роль сыграл. Они его вытащили… дотащили до дачи. И если что-то нужно было в такой ситуации сделать…

Вытащили, в смысле физически?

Да. Они пошли гулять, и там это случилось. Во-первых, они сделали массаж сердца в лесу. Потом Галя осталась с дедом, а Веня кинулся в Москву, дозвонился до меня и мы вызвали тут же скорую из академической больницы. С дедом первое время было непонятно как. И все, что нужно, делалось. И Веня делал не потому что просили. Если надо съездить, то: «Всё! Я поехал!» И мы знали, что Веня не запьет, если он поехал за лекарствами. Что он вернется. Это даже вопросов не вызывало.