«Эмиграция в каком-то смысле сломала Ходасевича»

Павел Успенский об авторе «Некрополя»

Почему вы решили заняться ранним Ходасевичем, который не пользуется особой популярностью у исследователей?

Изначально меня интересовали классические сборники Ходасевича — «Тяжелая лира» и «Европейская ночь». Когда я начал работать над этой темой в рамках своей диссертации, то довольно скоро стало очевидно, что без объяснения того, откуда взялся ранний Ходасевич, будет не очень понятно, как появился зрелый поэт. Мои научные руководители, Леа Пильд и Роман Лейбов, тоже всячески меня подталкивали к работе над ранним Ходасевичем, с символистской традицией. Честно говоря, я считал, что это очень плохие тексты — я имею в виду первые две книги, «Молодость» и «Счастливый домик». Особенно сборник «Молодость»: мне казалось, что это вторичная, очень скучная символистская поэзия. Не могу сказать, что мое мнение по поводу этого сборника сильно изменилось, — я до сих пор считаю его неудачным, но в целом к раннему Ходасевичу до 1917 года отношение у меня уже другое. Работа над поэтикой и биографией первых его творческих лет дала понять, как он вошел в литературу и как вырос в контексте символизма. Здесь даже важнее не столько тексты, сколько социальная история литературы, практики жизнетворчества, история того, как Ходасевич в литературном поле пробирался сквозь вызовы больших современников.

Влияние символизма на раннего Ходасевича очевидно, но в чем именно оно заключалось? Что оказалось самым важным?

Если говорить о раннем Ходасевиче, то я бы сказал, что символизм повлиял на него всесторонне. В его ранних стихах мы находим рефлексивное прочтение почти всех символистов. Одним из основных агентов влияния был, разумеется, Брюсов, на одобрение которого Ходасевич рассчитывал, вторым — Блок. Это достаточно интересное сочетание, хотя и не исключительное. Например, в стихах раннего Гумилева тоже есть рефлексы одновременно и старших, и младших символистов. Но такое сочетание декадентства Брюсова и мистической поэзии Блока очень занятно. Оно обыгрывается именно у раннего Ходасевича: его первые две книги, конечно, построены по символистским лекалам. Самое бросающееся в глаза влияние, характерное для всех поэтов конца 1900-х годов, — это построение поэтической книги. Брюсов отчетливо манифестировал, что модернистская поэтическая книга должна быть не просто собранием стихов в случайном порядке, — она должна быть продумана, иметь разделы и темы, ее надо выстроить как смысловое единство. «Молодость» Ходасевича сделана по этим заветам, с продуманной организацией текстов и с отчетливым лирическим сюжетом. Это очень брюсовская, декадентская книга по интонации, при том что в ней используются разного рода находки «Стихов о прекрасной даме» Блока, а с другой стороны — стилизованные стихи Белого (я имею в виду раздел «Прежде и теперь» из сборника «Золото в лазури»).

На самом деле мне кажется интересным, что Ходасевич становится представителем как бы третьего поколения символистов — ультрамладшим. Это третье поколение не получило в литературоведении статуса поколения как такового, хотя в творчестве ряда современников, пришедших в литературу в 1900-х годах, мы видим не только очень сильное влияние поэтики конкретных символистов, но и продолжение символизма как такового (помимо Гумилева, это Виктор Гофман, Муни, Нина Петровская). В случае Ходасевича это особо интересно, потому что в 1908 году, когда пишется «Молодость», он учитывает эволюцию младших символистов — Блока и Белого, которые успели начать с утопическо-мистического видения мира и пережить разочарование в нем. Это разочарование принято называть периодом антитезы в их творчестве. Входя в литературу, Ходасевич успевает учесть эти изменения: он, наоборот, начинает с антитезы, то есть с мрачного взгляда на мир, как бы разделяя его с младшими, а потом, что особенно видно с появлением «Счастливого домика», приходит к более светлому и оптимистичному взгляду. То есть он инверсированно повторяет эволюцию младших символистов.

Как сам Ходасевич относился к своим ранним опусам? Пытался ли он преодолеть символизм?

Став большим поэтом, Ходасевич не очень ценил свой ранний опыт, резонно считая, что его поэзия началась со сборника «Путем зерна». Мне кажется, что тут будет интересно рассмотреть не столько мнение Ходасевича о своих ранних стихах, сколько то, как преодолевалась эта литературность московского символизма. Здесь у меня есть два соображения, первое из которых — это именно вопрос преодоления. Я не уверен, что в данном случае справедливо говорить в духе Жирмунского о каком-то преодолении, волевом усилии: якобы наступает момент разрыва — и вот поэт перестает быть символистом. Такой взгляд задан 1910-ми годами и многочисленными манифестами, которые заявляли о том, что разрыв совершился и теперь начинается поэзия другого склада. Если не рассматривать манифесты, которые в большей степени относятся к социологии литературы, а смотреть на русскую поэзию как на эволюционирующую систему, то такого разрыва мы не увидим. Если и говорить о преодолении, то только как о плавном процессе конца 1900–1910-х годов. Ранние стихи Мандельштама — например, из сборника «Камень» — содержат множество символистских рефлексов, хотя он вроде бы акмеист; а в стихах раннего Маяковского — много приемов и тем Брюсова, хотя Маяковский вроде бы футурист.

Что касается Ходасевича, то его эволюция происходила достаточно плавно: он — условно — «преодолевал» (удобное слово!) символизм постепенно, причем благодаря символизму же. Считается, что русский символизм — новаторское стилистическое явление в отечественной поэзии, которое перевернуло с ног на голову язык лирики. С одной стороны, это справедливо, но, с другой, не стоит забывать, что символисты пересмотрели поэтический канон XIX века, вернули в него Баратынского, культивировали Тютчева, перечитали Некрасова, заявив, что он большой поэт не из-за важности поднятых тем, а потому, что он писал замечательные стихи. Поэтому при более пристальном взгляде мы можем увидеть, что в русском символизме очень много XIX века. Более того, мы знаем опыты сознательного обращения к этому языку в духе литературной игры или оммажа большим поэтам прошлого. Я имею в виду те же сборники Белого: «Пепел», посвященный памяти Некрасова и написанный некрасовским языком; книга «Урна», созданная поверх элегической традиции XIX века, поверх Баратынского, Тютчева, Фета. Другой пример: в стихах Блока очень много интегрировано литературы XIX века — и Фет, и Полонский, которого он очень любил, и Гоголь, и Достоевский. XIX век играл важную роль и в репутации поэтов: Брюсов разыгрывал роль Пушкина в русском модернизме, а публика охотно ему подыгрывала. Внутри символизма — кроме того, что надо было вырабатывать новый символистский язык — важно было ориентироваться на XIX век. Эволюция Ходасевича и заключается в постепенном изменении пропорции литературных ориентиров. Если в «Молодости» Ходасевич ориентируется на Брюсова, Блока и Белого, видит именно в своих старших современниках источник языка и поэтических смыслов и лишь в минимальной степени обращается к XIX веку, то в его «Счастливом домике» мы видим изменение этой пропорции: остается влияние Блока и Брюсова, но появляется очень мощная элегическая струя, возникают имитации поэзии XIX века.

Ходасевич изнутри символизма вдохновлялся XIX веком, но одновременно находил в нем способ ослабить влияние символистов. Он действует как подрывник, обращая систему против себя самой. В итоге это приводит к сборникам «Путем зерна», «Тяжелая лира» и «Европейская ночь», в которых на первый план выходит классическая литературная традиция XIX века, подсвеченная рефлексами символистов.

Кажется, что вы первым стали говорить о жизнетворчестве Ходасевича, — а в чем оно выражалось? Он ведь не Нина Петровская и не Вячеслав Иванов.

Это одна из фишек, благодаря которой Ходасевич попал в литературу. Для эстетики символизма бытовая жизнь играла не меньшую роль, чем жизнь литературная. Опираясь на работы Зары Минц, можно сказать, что жизнетворчество — важнейшая составляющая эстетики символизма. Вспомним о Нине Петровской и о Валерии Брюсове. У них в какой-то момент возникает роман, причем со стороны Петровской — очень страстный и глубокий, а со стороны Брюсова — более неоднозначный: страстные чувства разбавлялись холодным и рассчитанным экспериментом. Брюсов, познакомившись с Петровской, задумал роман «Огненный ангел», где изобразил ее в образе Ренаты. Пока писался литературный роман, длился и роман в жизни, а дойдя до финала «Огненного ангела», Брюсов попытался прекратить отношения с Петровской (сразу это не получилось, история мучительно длилась до отъезда Петровской за границу). Такого рода сюжеты принято считать символистским жизнетворчеством. В этом любовном романе можно увидеть два типа жизнетворчества. Во-первых, жизнетворчество Брюсова, который руководствуется то ли художественной задумкой, то ли отношениями, которые вдохновляют его на какие-то сюжетные повороты литературного романа. Сказать, что здесь первично, — нельзя, однако важен тот факт, что литературный вымысел начинает разыгрываться в разного рода эпизодах в реальности, текст жизни напрямую соотносится с текстом искусства. Это классический пример брюсовского жизнетворчества.

С другой стороны, важно обратить внимание на Нину Петровскую, которая тоже попадает в жизнетворческий сценарий, но ведет себя более искренне. По ее переписке с Брюсовым видно, как она культивирует свою особенную любовь и к человеку, и к известному поэту; она разжигает свои чувства и с упоением им предается. Это тоже особый вид символистского жизнетворчества, когда из жизни создается как будто исключительный, ни на что не похожий нарратив. В какой-то момент, когда «Огненный ангел» уже был закончен, Петровская стала считать себя Ренатой.

В этой истории мы видим две крайности жизнетворчества: скорее эксперимент со стороны Брюсова и беззащитную экзальтированность у Петровской. Оба эти случая объединяет то, что жизнь становится предметом искусства и подчиняется законам эстетики. Собственно говоря, это потом и описал в Ходасевич в «Некрополе».

Такого рода жизнетворчество (не один тип, так другой) практиковали все символисты. Ходасевича мы вроде бы не можем заподозрить в подобных экспериментах, потому что любому читателю «Некрополя» памятны скептические высказывания о жизнетворчестве символистов. На самом деле, я убежден, что Ходасевич смог глубоко понять этот процесс и описать его потому, что он был не только наблюдателем таких опытов, но и непосредственным участником.

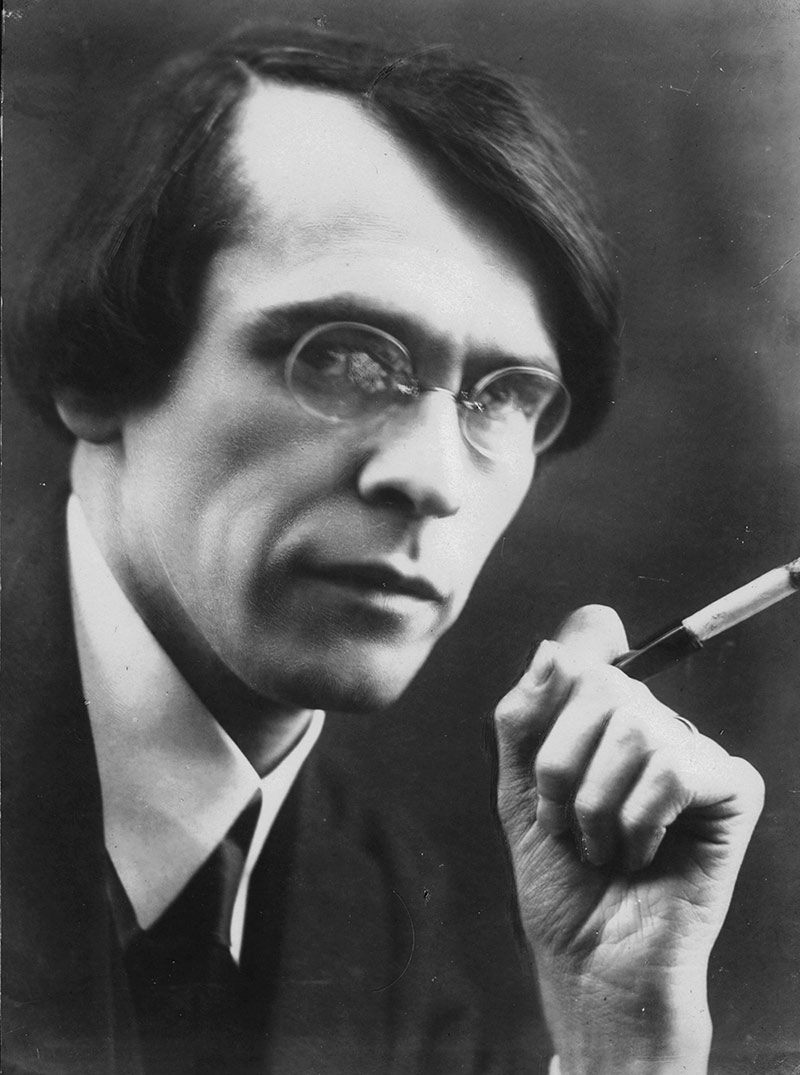

Владислав Ходасевич. Париж. 1920-е годы

Владислав Ходасевич. Париж. 1920-е годыДело в том, что в той символистской среде, на которую Ходасевич ориентировался, когда входил в литературу, жизнетворчество было валютой, на которую приобретался символический капитал. Ходасевич не мог не разыграть жизнетворческий проект, иначе у него не получилось бы войти в литературу. Поэтому за его первыми сборниками стоят именно жизненные эксперименты. «Молодость», написанная в 1907 году, отражает жизнетворчество следующим образом: когда писались тексты, вошедшие в книгу, в жизни Ходасевича разыгрывалась семейная драма — его первая жена, Марина Рындина, решила от него уйти. Именно в разгар этих событий Ходасевич пишет стихи для сборника «Молодость», описывая и начало, и разгар, и конец этого романа, которого еще не случилось. Более того, в разгар драмы он не только сочиняет стихи, но и ближайшему окружению сообщает, что Марина от него уходит. То есть он всю литературную среду оповестил, что его брак распадается, а потом, в 1908 году, вышла книга «Молодость», где все семейные перипетии отражены в текстах. Он синхронизировал свою жизнь и свой литературный проект. Видимо, это с самого начала запрограммировало финал семейных отношений. Эти стихи, как мне по-прежнему кажется, очень плохие, да и современники были не в восторге от них, но все же они увидели в них особый прожитый опыт, а значит, дебютант отныне мог принадлежать к числу настоящих поэтов.

Второй его сборник, «Счастливый домик», тоже строится на жизнетворческом проекте. Если говорить совсем коротко, то Ходасевич в начале 1910-х годов попал в любовный треугольник: у поэта был роман с Евгенией Муратовой и с Анной Чулковой (которая впоследствии стала его женой). В сборнике выделяется две сюжетные линии, обращенные к разным женщинам, и в поэтике этих двух линий мы видимо намеренное отражение биографических перипетий. Ранний Ходасевич наполнен жизнетворчеством, от которого он потом уходит, разделив установку Блока, согласно которой поэт должен быть отделен от своих стихов (конечно, в случае Блока установка и ее реализация сильно расходятся).

Как связан Ходасевич с литературой XIX века, историей которой он занимался?

Здесь очень важно понимать, из какой установки мы исходим — исследовательской или читательской. Ранний Ходасевич читателю особо не интересен, он интересен филологу. Зрелый Ходасевич с его репутацией наследника XIX века может быть понят вообще без всякой традиции, он парадоксальным образом поэт открытый и демократичный. В его отношении оптика, используемая в изучении поэзии модернизма, не очень работает. Я имею в виду интертекстуальный подход с его навязчивым поиском подтекстов, которые якобы меняют смысл исследуемого текста. Впрочем, Ходасевич, может быть, сильнее, чем другие постсимволисты, работает с классической традицией, однако в его лирике отсылки к другим текстам не определяют смысл стихов, а остаются в ассоциативной зоне. Они не кодируют какой-то тайный смысл, понятный только специалисту, а приносят искушенному читателю дополнительное когнитивное удовольствие и заодно не дают забыться самой традиции, поддерживают канонические тексты в их непростой судьбе. Однако условный любитель поэзии может всех этих тонких аллюзий не видеть и с удовольствием читать Ходасевича.

Интересно, что иногда нужны работы, отменяющие, так сказать, интертекстуальную гиперкоррекцию. Можно вспомнить замечательный пример Всеволода Зельченко: считалось, что в «Обезьяне» Ходасевича есть бунинский подтекст, а Зельченко показал (сначала в статье, а потом в книге), что это просто общелитературный топос, и не обязательно считать, что Ходасевич ориентировался на Бунина. Вообще, трагическая коллизия этого текста доступна восприятию и без отношения к традиции. Понятно, что все это относится к читательскому взгляду, но это важно, потому что читатель читает не ради цитат, а ради чего-то другого — смысла, эмоций, эстетического переживания.

Павел Успенский

Павел УспенскийЯ знаю людей-нефилологов (думаю, вы тоже знаете), которые любят читать Ходасевича, но вот людей, любящих просто так почитать Вячеслава Иванова, у которого культурные и литературные отсылки инкорпорированы в смысл текста, я не встречал. То есть Ходасевич, я думаю, создает другой, несимволистский тип читателя. При этом делать из Ходасевича своего рода Кибирова русского модернизма мне тоже кажется неправильным: перебором цитат, такими замкнутыми на канонические тексты центонами Ходасевич явно не исчерпывается.

Однако филолог не может не заметить, что литература XIX века для Ходасевича — это ключевой источник языка и образного ряда. Особенно это касается сборника «Тяжелая лира», название которого уже сигнализирует об ориентации на классику и который приближается (но все-таки им не является) к центону по своему устройству. При этом многочисленные цитаты рассчитаны на читательские ассоциации, а не на скрытый смысл. Если мы включаем эти ассоциации, мы получаем когнитивное удовольствие от узнавания разного рода поэтических сигналов, а также видим в стихах весь XIX век — Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева и других. Об этом присутствии классики много писали такие исследователи, как Сергей Бочаров, Юрий Левин и Николай Богомолов. Баратынский, кстати, последовательно переносил принцип поэтики эпиграммы с неожиданным финалом из шуточных текстов в серьезные, и Ходасевич взял этот принцип на вооружение. Например, в стихотворении «Сумерки» (не путать с названием сборника Баратынского) описывается, как лирический герой убивает случайного прохожего, и текст заканчивается неожиданной строчкой: «Но не поймет никто, как я его любил». Это неожиданный смысловой поворот: оказывается, что это не какое-то коварное убийство, а акт гуманизма. Этого переживания переворачивающегося смысла очень много у Ходасевича. Например, стихотворение «Из окна»: в начале — «нынче день такой забавный…», а в конце — «восстает мой тихий ад в стройности первоначальной».

Но интересно, что на карте важных для Ходасевича поэтов огромное место занимает Некрасов, который на первый взгляд на вяжется с поэтикой Ходасевича. Тем не менее в сборниках «Путем зерна» и «Европейская ночь» очень много Некрасова. Например, коллизия второй «Баллады», в которой ангелы протягивают поэту лиру, а он кнутом «ангелов наотмашь бьет», — это коллизия отказа от поэтического творчества и коллизия мучимой музы. Составляющие этого сюжета некрасовские: вспомните как его отказ от творчества — «замолкни, Муза мести и печали», — так и его же «кнутом иссеченную музу». Но опять же: некрасовский пласт не переворачивает понимание «Баллады», она прекрасно читается без знания о некрасовских образах.

Если говорить о прозе XIX веке, то здесь нельзя обойтись без Достоевского, герои которого для Ходасевича были важны мировоззренчески — например, герой «Записок из подполья». В эмигрантских стихах «Европейской ночи» Ходасевич системно обращается к Герцену, что для меня было несколько неожиданно. Хотя это легко объяснимо, потому что Герцен — это образцовый, модельный эмигрант для русского интеллигента. Например, стихотворение «Сквозь облака фабричной гари», которое не вошло в сборник «Европейская ночь», но хорошо известно читателям, строится на герценовской проблематике и образности.

Пушкинистика Ходасевича и Ходасевич как историк литературы — эти аспекты его творчества вырастают из символизма. Ходасевич сначала ведет себя как Брюсов, который был еще и историком литературы, и пушкинистом. Он понимает важность XIX века для символизма, поэтому он тоже должен обратиться к литературе прошлого столетия. Мне кажется — хотя я тут залезаю в чужую для меня область пушкинистики, — исследования Ходасевича о Пушкине не только превосходят работы Брюсова, но и во многом, по-моему, не потеряли своей актуальности и сейчас. Его книга «О Пушкине» (это было переработанное издание книги под названием «Поэтическое хозяйство Пушкина», и жаль, что Ходасевич отказался от этого названия, оно просто отличное!) — чистое удовольствие, особенно главка «Явление музы» о самоцитировании или самоповторении у поэта. О пушкинистике Ходасевича есть очень хорошая книга Ирины Сурат «Пушкинист Владислав Ходасевич». Правда, я думаю, что в этой области есть еще что исследовать.

Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима Горького

Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима ГорькогоИзучение и Пушкина, и литературы XVIII–XIX веков уже в эмиграции выльется в классические мастерские тексты, такие как биография Державина или в такую чудесную мистификацию, как «Жизнь Василия Травникова», где описывается жизнь несуществующего поэта рубежа XVIII–XIX веков, который оказался самым важным поэтом эпохи, но чьи тексты, однако, почти полностью утеряны. Поразительно, что на эту выдумку Ходасевича многие купились. Конечно, погружение в ту эпоху оказало влияние на стихи и на мировоззрение, и я думаю, что Ходасевич пытался осмыслить модернизм, свидетелем которого он был, по модели XIX века.

Когда мы говорим про осмысление модернизма через призму XIX века, на ум приходит Вяземский, который сформулировал идею «золотого века» литературы применительно к пушкинской эпохе.

Ходасевич хорошо относился к Вяземскому, в его историко-литературных заметках Вяземский всплывает регулярно, но статью он написал о нем только одну — «Щастливый Вяземский». Стихи Вяземского на Ходасевича сильного влияния не оказали, но при этом я думаю, что Вяземский мог быть для него одной из моделей литературного поведения. Может быть, это скупое внимание Ходасевича к Вяземскому объяснимо блумовским страхом влияния. Вяземский — летописец великой эпохи, и Ходасевич, который пишет «Некрополь» и ведет подробный дневник в эмиграции, предстает свидетелем эпохи, который работает с расчетом на будущих историков литературы.

Насколько Ходасевич принял эмиграцию и вписался в ее контекст? Что происходило в этот период с его поэзией?

Эмиграция — важный период в жизни Ходасевича. Он уехал в 1922 году, до 1925 года жил преимущественно в Германии и считал, что может вернуться — как, например, Белый, — но вернуться не смог, потому что был в списке тех, кого советская власть и так собиралась выслать (на самом деле не менее важную роль сыграла его литературная критика, в частности очерк о Брюсове). После 1925 года Ходасевич перебирается в Париж, где и живет до конца жизни, он умер в 1939 году. Внешне он смог устроиться, в том смысле, что не стал водителем такси, а остался связан с литературой — системно писал литературную критику. В 1930-е он хотел реализовать свою мечту и написать биографию Пушкина, написал несколько глав, но не дописал. Внешне его жизнь не была чудесной, но он все же мог заниматься литературой. Внутренне Ходасевич ужасно тяжело к этому относился, и вообще эмиграция его в каком-то смысле сломала. То, что произошло с ним, — классический случай психологической травмы, которая длится из месяца в месяц, из года в год. В его эмигрантских письмах мы находим сравнение самого себя то с инвалидом, то с контуженным, который ничего не может делать. Эта метафорика отыгрывается и в эмигрантских текстах. Одна из отличительных черт сборника «Европейская ночь» — это увечность героев, не только душевная, но и физическая. В этом смысле Ходасевич тяжело переживал эмиграцию.

Тут надо сказать, что эмигрантские стихи, вошедшие в «Европейскую ночь», это произведения, в основном создававшиеся с 1922-го по 1925 год, то есть когда Ходасевич еще полагал, что сможет вернуться. А как только стало понятно, что он не сможет этого сделать, поэтическое творчество пошло на спад. С 1925-го по 1927-й он еще пишет несколько знаковых текстов, вошедших в «Европейскую ночь», а с 1927 года по сути замолкает как поэт и ставит на поэзии крест. (Ходасевич, конечно, написал несколько стихотворений и после 1927 года, а некоторые даже опубликовал, но это не отменило его трагической немоты.)

При всей психологической важности эмигрантских стихов и их статусе текста о травме стоит обратить внимание и на не вполне заметный историко-литературный сюжет, связанный с «Европейской ночью». Название сборника было придумано еще в 1922 году, когда Ходасевич считал, что он пробудет в Европе недолго. Если внимательно смотреть на корпус полуэмигрантских текстов, т. е. стихов 1922–1925 годов, то в них несложно увидеть сильнейшую сатирическую ноту. В этих стихах, говоря совсем просто, высмеиваются и эмигранты, и жители Европы, их убожество и их буржуазность (причем это не отменяет травматического компонента). Это заставляет предположить, что изначально сборник задумывался как сатирическая поэтическая книга, которую Ходасевич сможет привезти обратно в Советскую Россию. Однако, как я уже говорил, надежды на возвращение аннулировались в 1925 году, и в текстах «Европейской ночи», написанных в 1925–1927 годы, проявляется уже крайний экзистенциальный ужас и отчаяние. Это отчаяние перекричало сатирическую ноту, которую теперь в сборнике сложно расслышать.

Расскажите о месте «Некрополя» в корпусе модернистской мемуаристики.

«Некрополь» — уникальная книга, которая вписана в контекст мемуаристики 1920–1930 годов, когда произошел всплеск мемуаров модернистов, осознававших, что кончается эпоха и ее надо зафиксировать. Это не очень большой текст по сравнению с трилогией Белого, например, — но его важность от этого не уменьшается. Ценность «Некрополя» не столько в фактографии, сколько в очень точном осмыслении духа эпохи, без мемуаров Ходасевича сложно изучать символизм и особенно жизнетворческие практики, которые он блестяще описал.

В «Некрополе» события жизни самого автора, его биография играют очень малую роль, сам повествователь все время остается в тени. У меня есть ничем не подкрепленная внутренняя рифма, что «Некрополь» в этом плане перекликается по устройству с «Полутораглазым стрельцом» (1933) Бенедикта Лившица. Это мемуары, в которых мы тоже практически ничего не узнаем об авторе, но узнаем очень много об эпохе.

Есть еще один интересный сюжет, который мы с моей младшей коллегой Дарьей Луговской пытаемся описать. Дело вот в чем. Традиционно считается, что Ходасевич написал «Некрополь» в конце жизни, что эта книга — итог его творчества (забавно, что получается такая кольцевая композиция, — он начал с символизма и им же и закончил). Но дело в том, что все очерки, которые вошли в «Некрополь», публиковались в периодике начиная с 1925 года. Правильнее будет сказать, что в конце жизни Ходасевич не написал «Некрополь», а собрал «Некрополь», отредактировал его. Что-то он оставил неизменным, а что-то переделал: например, глава «Гумилев и Блок» скомпонована из разных воспоминаний отдельно о Блоке, отдельно о Гумилеве, которые публиковались к годовщинам смертей поэтов. Все это важно, потому что эти мемуары, обладающие статусом объективных и точных, на самом деле во многом отражают идеологический контекст эмиграции с его характерным антибольшевизмом, особым отношением к Блоку или к Есенину. И хотя Ходасевич, создавая «Некрополь», очищал его от случайных пассажей, привязанных к сиюминутным событиям, в целом на этом тексте осталась печать идеологии и политики эмиграции.

Научное и читательское внимание к Ходасевичу нельзя сопоставить с интересом филологов к большой четверке поэтов (Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева). Почему так, на ваш взгляд? Что произошло или, наоборот, не произошло с репутацией Ходасевича?

Первое соображение связано с тем, о чьем внимании мы говорим. Оно зависит от круга людей, конечно. Среди ценителей модернизма Ходасевич был важной фигурой, как и Константин Вагинов, и София Парнок, и даже, пожалуй, важнее, чем Вагинов или Парнок. Мы знаем, что, несмотря на запрет Ходасевича в советское время, неофициальная литература так или иначе им интересовалась и к нему обращалась, стихи Ходасевича ходили в списках и перепечатках. Это отдельная большая тема. Напомню только, что одно из изданий Ходасевича, двухтомник его стихов, подготовил ленинградский неофициальный поэт Юрий Колкер (издание вышло в Париже); стихи о Ходасевиче мы находим у Михаила Айзенберга («Ходасевич — скрип уключин…», 1978 год); о важности Ходасевича для своей творческой биографии неоднократно говорил и писал Сергей Гандлевский. Это только первые приходящие в голову примеры. Можно подумать о теме «Ходасевич и Кривулин» — кажется, здесь есть какое-то структурное сходство. Словом, у ценителей он всегда был на слуху.

При этом и правда кажется, что он был и остается менее популярным, чем другие его современники. Я думаю, что это ощущение имеет несколько причин. Во-первых, хотя в стихах Ходасевич на самом деле большой экспериментатор, он — как настоящий «архаист-новатор» — пытался говорить на языке классики, на котором никто уже не говорит, и все же он не настолько сильно сдвинул поэтический язык, как те же Пастернак, Мандельштам или Цветаева.

Во-вторых, когда мы говорим о поэтах «в тени», мы ведь говорим об иерархии моды у широкого читателя. Большая четверка поэтов ХХ века в широком сознании существует в зоне конфронтации с тоталитарным государством и, соответственно, в зоне катастрофы, в зоне травмы. Мандельштам — это эпиграмма на Сталина, ссылка и трагическая гибель; Пастернак — травля за «Доктора Живаго» и смерть поэта; жизнь Цветаевой пропитана трагизмом; Ахматова не была в лагере или в ссылке, но жила в страшное время, а репрессии коснулись ее семьи, — «муж в могиле, сын — в тюрьме». Конечно, я намеренно упрощаю, но важно понимать, что в широком читательском сознании эти сами по себе страшные и трагические истории дополнительно мифологизируются, попадают в условный архетип «поэта-жертвы» (условный, потому что он, судя по всему, для русской культуры Нового времени был придуман Герценом, о котором мы чуть выше говорили). Обращение к фигурам этих поэтов позволяет осмыслять травмы истории — ГУЛАГ, 1937 год, Сталина. Стихи сливаются с трагическими судьбами авторов. И когда мы говорим о широком читателе — любителе поэзии, — не очень ясно, какую роль в опытах чтения играет качество текстов. Понятно, что упомянутая вами «четверка» — великие поэты, но кажется, что для многих читателей переживание их биографий выходит на первый план. Это вполне понятный механизм чтения: и соотнесение текстов с историей жизни, и идентификация читателя с лирическим «я», а через нее — и с автором. Идентифицируясь хотя бы в малой степени с этими авторами, читатель попадает в область исторических травм, и это оказывается особенно сильным и субъективно важным переживанием. А Ходасевич, который уехал в эмиграцию, в эмиграции вроде бы как-то устроился и внешне жил неплохо, работал по профессии, — он как будто ни с чем не идентифицируется, страшный опыт ХХ века как бы прошел мимо него. Хотя по воспоминаниям Берберовой видно, что в эмиграции ему было тяжело и мучительно, но широкому читателю эту коллизию сложно сопоставить со своей жизнью. Может быть, именно поэтому и не запустился механизм канонизации Ходасевича.