Экскурсия за стол к панк-пенсионерам

Интервью с Мишей Бастером

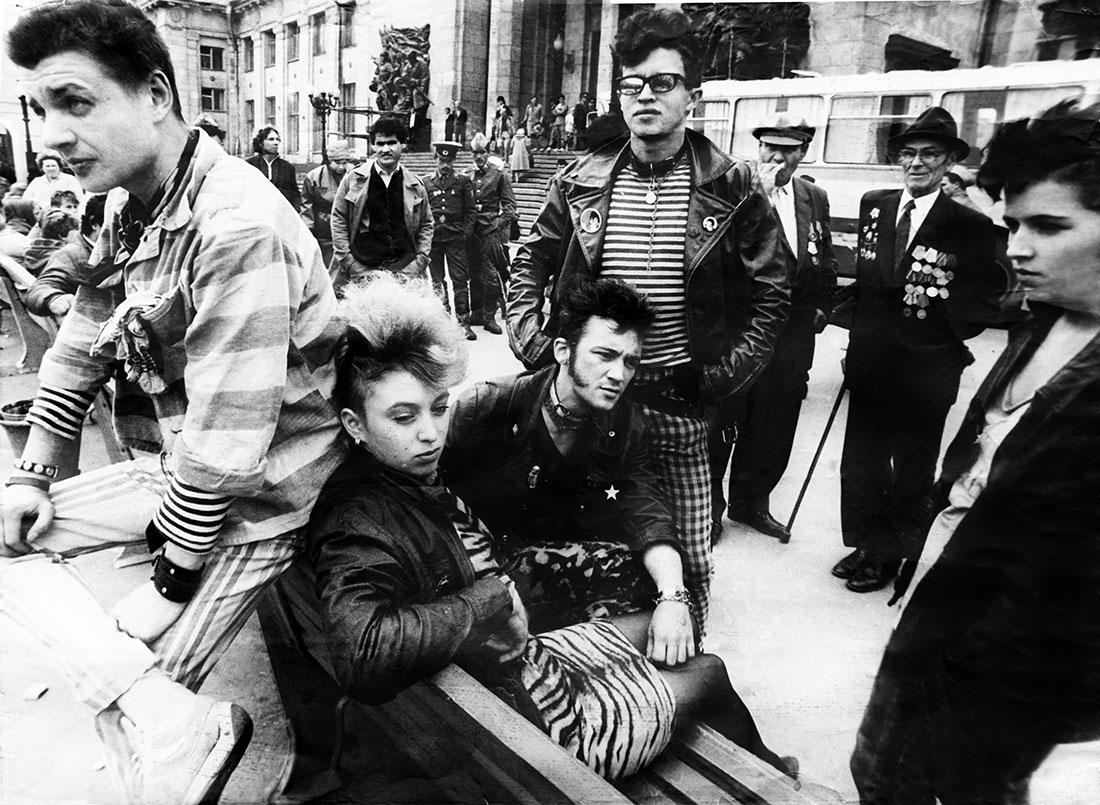

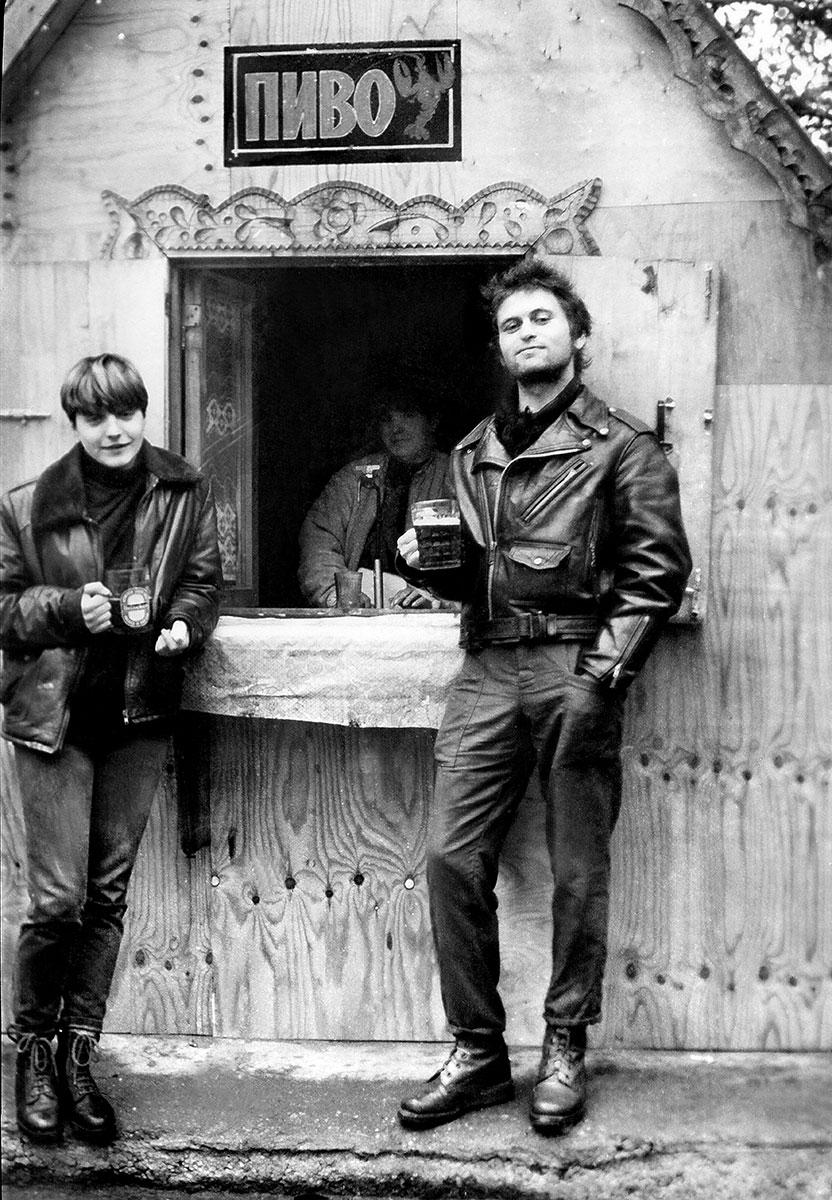

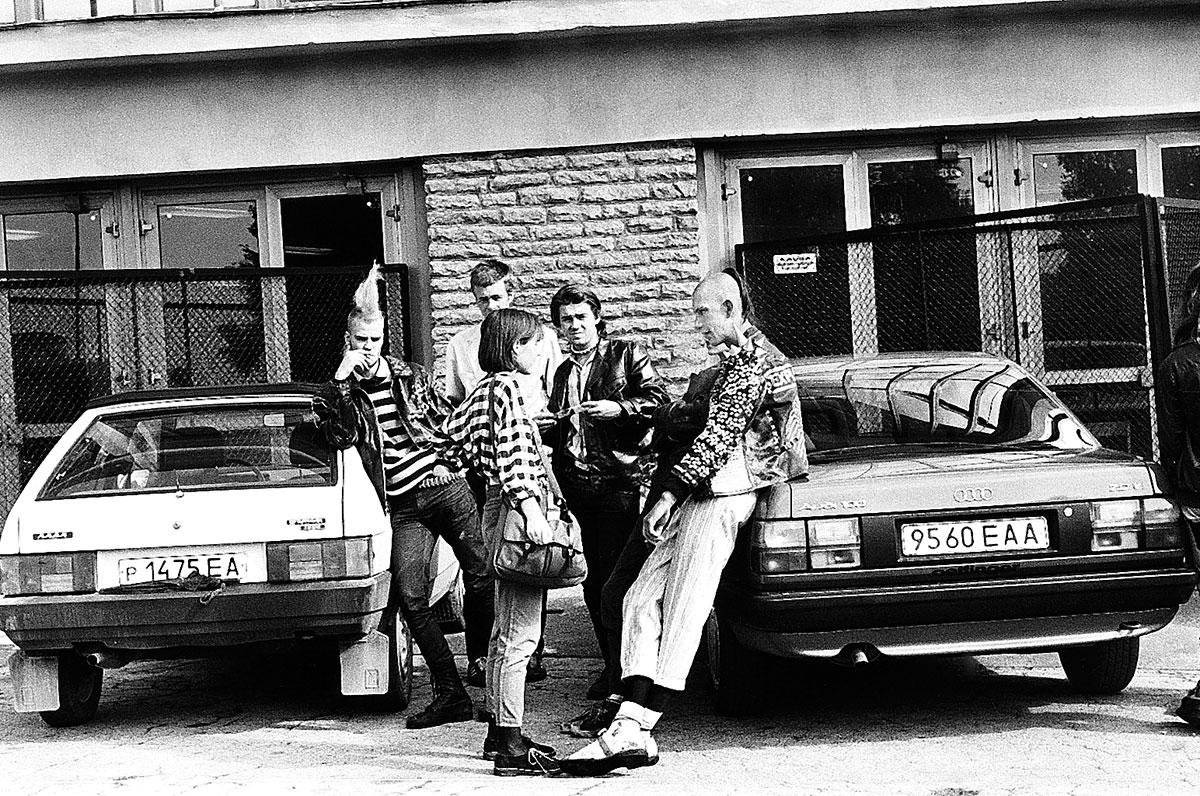

Миша Бастер — энтузиаст-исследователь молодежных субкультур и альтернативной моды, один из немногих, кто изучает панк не как музыкальный жанр, но как социальное явление. В честь выхода его новой книги «Карнавал Безумия. Хроники саморазрушения в стиле панк», в которой история советской панк-культуры рассказывается из первых уст, с ним поговорил Иван Щеглов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Михаил, приветствую. «Карнавал Безумия» — далеко не первая твоя книга. Предлагаю обсудить предыдущие, а начать беседу с первой. Это какая была?

— Смотря что считать книгами. «Хулиганы-80», с которых все началось, — это скорее книжная выходка и книга художника, чем литература и фотоальбом. Их же делали, по сути, художник да верстальщик, редакторов и корректоров нам никто не выдал, и мы решили: ну и пусть. «Пусть недостатки станут стилем и принципом», как это было в годы панковской юности! Я сам уже смутно помню, как нащупывался формат… В нулевых была попытка сформулировать тему «фотокниг», такой зин, но более литературный, эстетский, близкий к фотожурналу, но с одной историей. Мне попадались под руку разные фотокниги, в том числе субкультурные (про тедди, скинхедов, татуировку), и это отложилось на подкорке. Потом, через несколько лет, когда на меня свалился большой объем фотоматериала, я уже всерьез начал думать, что с этим делать. Писать я тогда категорически не хотел. Не знаю, в чем дело, до сих пор считаю, что это такой тумблер в мозгу между литературным и визуальным способами выражения. «Вкл» и «выкл» не работает, только переключения с одного на другое. Но против контента и планидки не попрешь, просто фотоальбомы с затертыми во времени историями из другого мира делать не видел и не вижу смысла. Если б наши pdf-историки и панк-журналисты XXI века действительно в этом всем шарили и извлекали смыслы, то можно было бы и одни фотоальбомы делать. А так приходится писать самому.

— Твое видение истории с позиций панк-журналиста изложено в книге «Типа панки», верно?

— Да, «Типа панки» — это вводная по смыслам и фотокомикс. К ней идет приложение в виде устной истории, которую в который раз пришлось дорабатывать, добирать интервью. А ведь их на 2017 год было уже около 70. И это не «100 человек, знавшие покойного Васю, бухавшие с ним мимоходом или торгующих купонами и кассетами имени Васи», как это можно понять из современных опусов акынов культа комнатных героев, а прямо те, кто что-то делал, наматывая ситуацию вокруг себя. Это надувавшие пузыри общения персонажи с шилом в жопе, с поисками оригинальности в свои подростковые годы. Формат еще одного «Прошу убей меня» мне претит, мне кажется, ее достаточно одной, и под ней лежит та конкретная ситуация с обрывками смыслов и мимолетной речи людей, склонных к девиациям. Такой подход не стоит натягивать на любую ситуацию. Поэтому, имея стандартный инструментарий антрополога, я им накроил устную историю, широкими мазками, в рамках субкультурных лиг и явлений. Поскольку издавать это все индустрия надувания хипповых мифов 2000–2010-х не собиралась, гранты под это дело тоже никто ни разу не выдал, я просто вывалил в сеть неизданный материал как пищу для размышлений «переисследователям». Первые «Хулиганы» были проданы без единой рецензии, и сейчас дешевле 15 000 рублей найти их сложно. А неизданный материал так и лежал все 15 лет под слоем каких-то сказок про комнатных и бункерных героев 1990-х, мелких карьеристов арт-рынка и «уличные бренды» 2000-х.

— Из всех этих интервью потом сложился многотомник «Хулиганов»? И у тебя ведь еще выходила книга «Перестройка моды».

— «Перестройку моды» мне пришлось прямо написать, и это было параллельно сборнику интервью, да. А «Х-80» были изданы в формате i-book, который оказался прекрасным по форме, но провальным экономически для России, поэтому я просто дособрал материал в условные четыре тома на 1000 страниц писчего текста и выложил для тех, кому это интересно. Все это реализовывалось по классике DIY (для инфоподдержки проводились концерты, выставки, краундфандинги), иначе я не стал бы. Каких-то личных амбиций в этом нет, мне есть чем заняться (сейчас уже собираю двухтомник по татуировке). Но для меня был важен фидбек от людей, он был, и он мотивировал. Ну и мне, конечно, всегда нравилось продавливать сопротивление бюрократии, хотя я, честно, не ожидал, что в ее роли окажутся уже не комсомольцы, а престарелые хиппи и те, кого они успели запутать. Не мне их судить. Тем более что хипстерский пузырь лопнул, а у нас случилась серия: «Типа панки», «Карнавал Безумия», еще один сборник постпанковского среза лежит в редакции почти готовый, «Ассы в массы», надеюсь, весной выйдет… «Хулиганов» же с тех пор никто переиздать не может по совокупности причин, одна из которых заключается в том, что один альбом превратился в серию. Вот попробуем сейчас такой максимально бюджетный (на сегодняшний день) вариант, хотя подарочного типа альбом «Типа панки» разлетелся, как и «Перестройка моды». Но заявленный смысл был в другом — донести полифонию личных мнений, устную историю. Что потихоньку и происходит, два сборника из четырех готовы, но, думаю, там уже на все пять материала. В итоге у нас было издано: три большие фотокниги, пара каталогов, похожих на книги, один большой электрокомикс в виде четырехтомной саги из интервью, и вот уже 1,5 сборника в бумаге.

— Три фотокниги? Кажется, ты не про все из них рассказал?

— Да, были такие, тогда уж четыре. На самом деле самой значимой во всем этом возней я считаю совсем малозаметные издания. Одно случилось на выезде альтернативной моды в Амстердам, там странный человек, занимающийся смол-прессом, проникся и издал на английском краткую историю альтернативной моды. Всего в 76 страниц с картинками уложились. Но поскольку это до сих пор единственное издание по теме на английском языке, по нему преподают сразу в нескольких европейских вузах, а тема будет инсталлирована на биеннале в Венеции, жаль, что не в российском павильоне. Ну и Пéтра… Это еще одна инфернальная история, про всеми забытую женщину с Альцгеймером, влюбленную в берлинский и московский андеграунд, которая пришла в себя, когда ей передали альбом «Хулиганов». В этот электрический момент мне удалось обработать и вывезти из Берлина часть ее архива с согласия опеки. Была издана и моментально продана небольшая книжечка, а все деньги переданы опеке на поддержку Петры. В общем, приключения не для слабонервных, учитывая количество за это время скончавшихся и спятивших, но без них и я не я.

— Насколько все эти работы взаимосвязаны со свежевышедшим «Карнавалом безумия»? Какие ближе всего тематически, а какие идут отдельно?

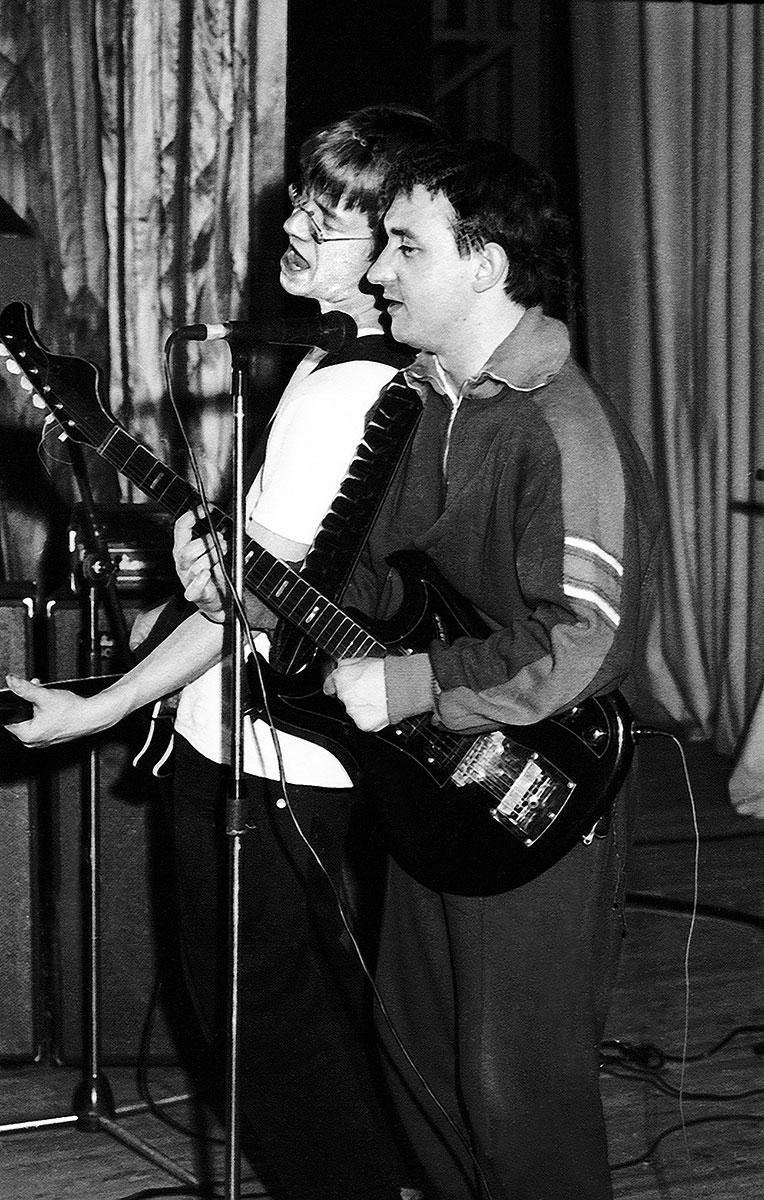

— В общем и целом они все связаны, просто изначальная задача была столичноцентричная, Москва — Ленинград, уникальное время, когда два города были как два сообщающихся сосуда. Но по панк-канве хорошо пропахана география от Прибалтики и Крыма до Сибири и петропавловско-камчатского панка, который сейчас работает в NY. Бродяжничество было развито у хиппи да панков. Поэтому как-то сложилось трио: «Типа панки» и «Карнавал» с «Ассами». Можно рассматривать это как панк и пост-панк, но все эти меломанские границы достаточно подвижны, а я традиционно отвергаю исключительно музыкальную оптику. Мне важнее люди-персонажи и цельный сгусток андеграунда, состоящий из визуального, аудиального, перформативного и фольклорного. Потому что так оно и было в это время. И даже было поднято на флаг как лозунг у тех же «Новых художников», где все делали всё или хотя бы пробовали. Театрализация пространства была важна, через нее осваивалась территория и ниши. В этом плане панки и постпанки долгое время друг друга дополняли, пока в начале 1990-х население не начали кормить вот этим всем «русским роком». К музыкантам, которые просто музыканты, относились с пониманием, но таких на рок-эстраде была масса и они развивались по протоптанным тропинкам. Часто за глаза их называли по-доброму кспшниками, потому что ну ведь реально люди не очень владели инструментами, отставали по прошаренности, а вкус публики был настолько невзыскателен, что впарить ей можно было любую дичь, чем собственно и занимался наш самиздат, продюсировавший эти потуги.

— Как тематически связаны панк-движение и «Перестройка моды»?

— Тут, конечно, лучше почитать то, что еще готовится. Но тезисно эти моменты есть и в «Типа панках», а объемно — в «Перестройке моды». Так-то прямая есть связка через визуальный ряд и деятельность Гарри Ассы с его домом моделей «Айда-люли» — для того времени это были лютейшие миксы, до которых подиумы доросли только недавно, те же трусы поверх штанов — непосредственная находка 1985 года. Самодостаточная тема как отдельное явление альтернативной моды, но развивалось она в панк-канве, породив так называемый панк-дендизм как радикальную альтернативу говнаризму и хиппизму. Гарик вовремя усвоил идеи про роль антимоды и превратил ее в действенный инструмент захвата пространств. Это были и концертные площадки, и театральные, и всевозможные выставки и презентации. Нормальное вторжение, от которого пятились и выли советские бюрократы, соучастников немедленно увольняли (как ныне известную фешн-журналистку Свету Куницыну за панк-шоу в цитадели советской моды ОДМО), отстраняли от хипповых тусовок (как тот же Пригов с кружком поэтов в ДК «Дукат», где «ассовики» навели шороху в 1986-м, после чего, по иронии судьбы, Дмитрий сам уже скоро скакал козлом и кричал кикиморой) или, наоборот, звали в заграничные туры (как Курехина, который сразу понял перспективы добавления визуального ряда к своему балагану, джазовому по сути). Поэтому связь, конечно, есть. Это даже не связь, а нить понимания, упущенная всеми этими плохо одетыми и несомненно гениальными, заросшими бородами и волосами героями кухонь и мастерских. И это понимание очень туго возвращается только в 2010-х годах. Хотя, казалось бы, даже зарубежные хиппи понимали в этом толк, да и ранние советские тоже: о том, что секс (а это еще и мода) важен в молодежных револьтах. Как там сказал Андреас Баадер на одном пляже? «Сексуальная революция и освобождение угнетенных от ига мирового империализма идут рука об руку. Кто этого не понимает, тот идиот».

— Какие временные рамки у твоих штудий?

— Ну смотри: мы не можем обходиться без вступлений и послесловий, иначе это будет нарезка ассорти колбасная. Есть антропологический фон взросления в позднем СССР у участников разного возраста, основной замес — это, конечно, перестройка после душного периода первой половины 1980-х, ну и бегло дальше, это если про субкультурное. С альтернативной модой сложнее, потому что явление после стадии прорыва вошло в зрелую фазу как раз в 1990-х, в первой половине, с опорой на независимые пространства. И это совпадает по ритмам и тактам с перестроечным периодом, который не закончился с крушением СССР. Большинство историй привязано к этим глобальным изменениям, в которые они оказались вплетены. И местами даже что-то педалировали — напомню, неформальность в какой-то момент была поднята на флаг горбачевскими политиками, а альтернативная мода прошагала по Европе не без благословения Раисы Горбачевы, которая тоже понимала толк в движущей силе моды. Так что можно грубо обобщить: активная фаза всех историй — 1985–1995 годы.

— В «Типа панках» был еще принципиальный и подробный выход за эти рамки — в историю русского анархизма XIX-XX веков, через призму идей которого рассматривался наш панк.

— Да, это не единственный случай расширения рамок. Такой же примерно ракурс был взят в «Перестройке моды», где история советского авангардизма и арьергардизма со всеми вывихами моды в СССР выложены в одну линейную историю. Это не пафос, не возвеличивание, просто я могу себе это позволить исходя из материала, так гораздо интереснее писать, и давно пора было это сделать. В целом вся хипстерская история 2000-х — это процесс примерно такого же порядка, переосмысление субкультурности и повседневности всего XX века, с этими забавными ретросексуальными бородачами, усатыми гривачами и прочими осколками винтажности. Писать про какой-то «панк» или «рок» — достаточно скучное занятие, пусть этим занимаются мифологизаторы и фольклористы. Ну и в «Типа панках» больше сарказма, который имеет под собой серьезные основания, когда ты отталкиваешься от историй людей, готовых умирать и убивать за свои идеи, и заканчиваешь говнариками с торбами и буковками «А», с протестно-подъездными песнями или матерными частушками, замешанными на говнороке. Когда «антинародное» явление советской повседневности превращается в плеяду «народных» эстрадных групп. Это все любопытные процессы. Через оптику того же анархизма могу судить, за что я «за» сам лично из всего этого клубка теорий о безвластии, что уже состоялось из самоорганизаций, что не работает или было изначально утопией. Мне это было и остается интересно. Вот такие два лоскута истории советской субкультурности уже нарезались, татуировочный тоже будет, может, доживем и до других. Все в процессе.

— Не могу не уточнить, больно уж интригующе прозвучало: «Что уже состоялось?»

— Ну во-первых, состоялась позитивная история самоорганизаций, то есть не только развлечение для самих себя, но и создание автономного сообщества, и не одного. Сначала это была фестивальная история, потом сквоттерская, параллельно ей развивалась татуировочная, мото-, скейтерская и клубная. Конечно, это микроэкономика и преувеличивать ее достижения нет смысла, но это были автономные дикие территории, которые, как опытные мыши, искали границы дозволенного и возможного, существовали как стихийные лаборатории и сообщества, являясь действенной альтернативой всему, на что раньше претендовал госсектор и кураторы от комсомола, а какое-то время и инвесторы-продюсеры. Были территории, была активность и контент, вполне себе современный, хоть и сделанный как обычно на коленке. Даже какие-то микрокульты образовались. Сейчас, конечно, это пространство схлопнулось, но в истории такой «маятниковый эффект» всегда присутствовал. Даже в тоталитарной советской системе были НЭП, оттепель и перестройка. А для андеграунда периоды дискомфорта и гонений — привычное дело. Конечно, история та уже не повторится, но будет что-то новое. Не может не быть.

— Понял, что ты имел в виду. Тогда переходим напрямую к «Карнавалу Безумия». Пару слов о книге?

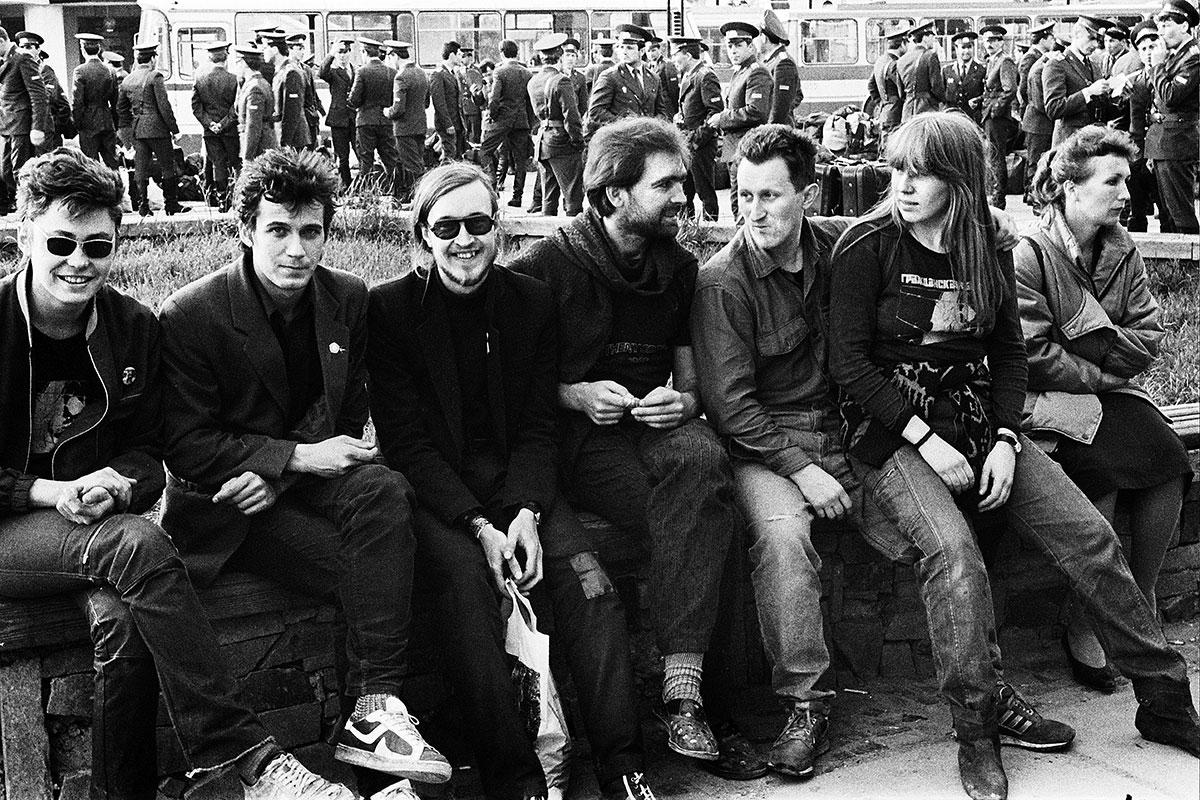

— Это максимально широкий по географии сборник с полифонией мнений людей примерно одного калибра. Впервые в местную историю вписаны голоса Прибалтики, теперь картинка будет более-менее уравновешена, так как с точки зрения мифологии все 30 лет существовал перевес в сторону Сибири и Ленинграда, и это не за счет каких-то масштабов и значимости, а благодаря частоте упоминаний, то есть «медийности», как сейчас говорят, и сложившегося из этого «наследия». Не устану повторять, что в годы перестройки в Прибалтике было в разы больше панков, чем во всем СССР. Это клинический факт, как и то, что неторопливые прибалты только к 2010 году разогрелись вспоминать свою историю, которая хорошо документирована в силу более вальяжных условий, чем в остальном Советском Союзе. Картинки в «Карнавале Безумия» тоже есть — и как документация, и как оформление издания. Хотели найти баланс между доступностью и качеством. Тексты разные, есть легкомысленные, есть с надрывами, все как в жизни. Самым трудным было сохранить живую речь, из которой выпилено 100 кг смеха и ругательств.

— Пару слов о советской статье, давшей название книге. Для тебя она ценна чем-то, помимо названия?

— Советский слог сейчас имеет свою ценность, как и пафос рок-аналитики из-за железного занавеса (с точки зрения мирового контекста). Есть в этом свой шарм, как и здравое зерно, которое должно быть в любой качественной пропаганде. И название идеальное, и есть историческое значение: это первая большая статья, нацеленная на критику панк-явления, она же стала прологом для советского аналога.

— Наконец, у книги есть подзаголовок: «Хроники саморазрушения в стиле панк». Я бы не назвал содержимое хрониками саморазрушения. Это издательский подзаголовок или твой?

— Временная шкала и хронологический ряд там присутствуют в каждом тексте, и все эти занятия в маргиналиях здоровья не очень прибавляли, разрушая карьеры и социализацию участников. Но факт: никто не придавал этому особого значения, люди вспыхивали, горели, кто-то так и сгорел совсем. Заголовок мой, это и игра слов «хроника хроников» (слово, наверное, отошедшее вместе с Советским Союзом), и дань времени, когда все требует дополнительной расшифровки. Из издательского в книге только обложка.

— Материалы для книги собирались много лет, перекомпоновывались из предыдущих изданий… Это просто оптимально сложенные тексты или были какие-то подводные камни и неочевидные трудности?

— Было несколько заходов и возвратов в темы, структура и набор участников менялись, есть несколько человек, которые наложили вето на свои тексты, прочитав готовое или передумав после нескольких лет и каких-то личных обстоятельств. Самым сложным было избежать повторов в теме «об одном и том же» во всех 70+ случаях. Но хотелось бы, чтоб так и выглядело, просто. Относительно предыдущего издания «Карнавал Безумия» собран из материала четырехтомника «Хулиганы-80» («Ньювейверы», «Хардкор», «Перестройка моды», «Ассы в массы»), основа — из второй части про рокеров, для демонстрации многоэтажности явления из «Перестройки моды» перенесен Саша Петлюра, для этих же целей там Сергей Гурьев. То, что лежит в редакции, «Ассы в массы», собрано из последних двух частей. Старый четырехтомник потихоньку остается в прошлом по мере издания новых книжек в бумаге. Но как цельную работу я бы его оставил как есть, просто это невозможно издать в бумаге, трехтомником, разве что по 400 страниц. Поэтому пусть будет как было в электронном виде, а что получится в бумаге — то и получится. По идее, надо чем-то весь этот процесс финализировать, чем-то вроде завершающего фотоальбома, к которому будет прилагаться электронка с материалами, из которого все собрано…

— Задам вопрос, который наверняка возникнет у иных читателей. В книге, во-первых, не очень широко представлена Сибирь (например, большая тюменская панк-формация отсутствует), во-вторых, отсутствует женский взгляд. Это сознательный выбор или вынужденный ход?

— У меня нет возможности выкопать из могилы Немирова, с которым мы общались в 1980-х, а позже, после большой паузы, в 2000-х, ни Янку, ни Летова. Есть Коля Рок-н-ролл, который всю ту Сибирь за собой таскал по фестивалям и городам. Есть Чиркин из «Путти» с его видением локальной сцены. Насчет женского взгляда я просто задам этот вопрос тебе: «Кто мог бы этот взгляд отрендерить, ответить за панк-тусовки 1980-х?» Были яркие девушки, Авария, Паштетина, активные, как и Мява, которая с середины 1980-х уже была на сцене. В Прибалтике была женская группа «Аве Луна», но это, как водится, жены музыкантов и постпанк. В Москве были смешные «Женская Болезнь» из тусовки «ЭСТа». Это все уже не озвучить голосами участниц. Например, голосом министра финансов, ранее министра иностранных дел, а еще ранее министра экономики Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, неформальные фото которой обнаружили эстонские панки еще лет 15 назад. Мы ей шутки ради написали, но, естественно, никто не ответил. Так что девушки-панки — это вообще тонкая отдельная страница истории, пусть тот женский взгляд будет с фотографий. А вне панк-контекста у меня получилось немного текстов с «женским взглядом» в «Ассе», «Моде» и еще паре мест.

— Ты упоминал тему панка в Прибалтике. У них выходила пара книг про панк, но они остались непереведенными. Пользуясь случаем, спрошу, ты же знаком с этими работами?

— Это как раз Тыну Трубецки сделал, там, конечно, как во всех первых изданиях много неточностей, но похвально, что они хотя бы их сделали. Например, фильм про Виллу Тамме канул в небытие на моменте сборов к съемкам. Материала в Эстонии действительно много. Можете считать, что по теме Прибалтики в «Карнавале Безумия» представлена качественная выборка из двух книг Тыну.

— Есть какие-то книги других авторов, которые ты мог бы рекомендовать к ознакомлению? По теме советского и постсоветского панка.

— Посоветовать с какой целью? Авторы, которые знают, о чем пишут, — это чудом выжившие люди, и чтиво от них специфическое. Тот же Трубецки или Чиркин. Музыканты и художники чаще способны на интервью, чем на литературное произведение. Мне, например, интересно почитать любые опусы с содержанием достоверных деталей истории. Но нас, таких читателей, немного. Я видел рукописи про индастриал и электромузыку 1980–1990-х, по мне — интересно, но я не уверен, что это издадут когда-либо. Кирилл Ермичев сделал зарисовку про ленинградское сайко, постоянно что-то теперь ковыряют про «Там-Там», хотя есть не менее интересные залежи про «НЧ\ВЧ» и «Тотал джаз», в любом случае, ленинградцы любят свою историю, и это правильно. Или вот в том году Павел Скоробогатов снимал документальный фильм про «Оргазм Нострадамуса». Как раз про твое любимое — восточно-сибирский панк, не книга, но должно быть интересно. Они заходили в гости, я честно сказал, что помочь особо ничем не могу, но поболтали.

— Со времени описанных в «Карнавале Безумия» событий прошло несколько десятилетий. Чему нынешние ровесники героев, двадцатилетние молодые люди, могут поучиться у героев «хроники саморазрушения»?

— Не знаю, что такое «учиться», тут никто не поучает, да и нечему. Как опыт — это опыт маргинальный и совсем не учебник «Как стать успешным панком», просто экскурсия в позднесоветскую повседневность за стол к панк-пенсионерам, которым потрясли память, —и они чего-то сообща навспоминали.

— Ну что ж, мы обсудили предыдущие книги, нынешнюю и некоторые из готовящихся. Но о книге про татуировки ты упомянул лишь мельком. Давай завершим наше интервью твоим рассказом о ней.

— Пока рано о ней говорить, можно сглазить, но материала в архиве есть на качественный двухтомник, антропологический и социологический, с большим сегментом отечественной истории. С точки зрения каких-то перспектив — оно экономически перспективное, как и возможность сделать качественно некий финальный фотоальбом по всем субкультурам и низовой моде СССР, но моя задача сейчас — решить проблемы с «неперспективными» материалами. Их тоже много, и они яркие.