Ей ведомы таинства стихов

Вероника Зусева-Озкан — о Марии Лёвберг, забытой писательнице Серебряного века

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Лёвберг М. Е. «Любовью и мечтой играя...»: Лирика. Театр. Проза. М.: Водолей, 2022. Составление, вступительная статья, комментарий В. Б. Зусевой-Озкан. Содержание

Упорное стремление Марии Лёвберг (1892—1934) войти в литературу может сравниться разве что с ее же редкой невезучестью: практически всем ее литературным начинаниям после первых, дореволюционных еще опытов (книги стихов «Лукавый странник», пьес «Камни Смерти» и «Шпага кавалера») суждено было провалиться: только пьеса «Дантон», которую сам Блок оценил как «прекрасную», «истинно новую и трудную», была поставлена летом бурного 1919 года на сцене БДТ, да и та прошла всего 14 раз.

Упорное стремление Марии Лёвберг (1892—1934) войти в литературу может сравниться разве что с ее же редкой невезучестью: практически всем ее литературным начинаниям после первых, дореволюционных еще опытов (книги стихов «Лукавый странник», пьес «Камни Смерти» и «Шпага кавалера») суждено было провалиться: только пьеса «Дантон», которую сам Блок оценил как «прекрасную», «истинно новую и трудную», была поставлена летом бурного 1919 года на сцене БДТ, да и та прошла всего 14 раз.

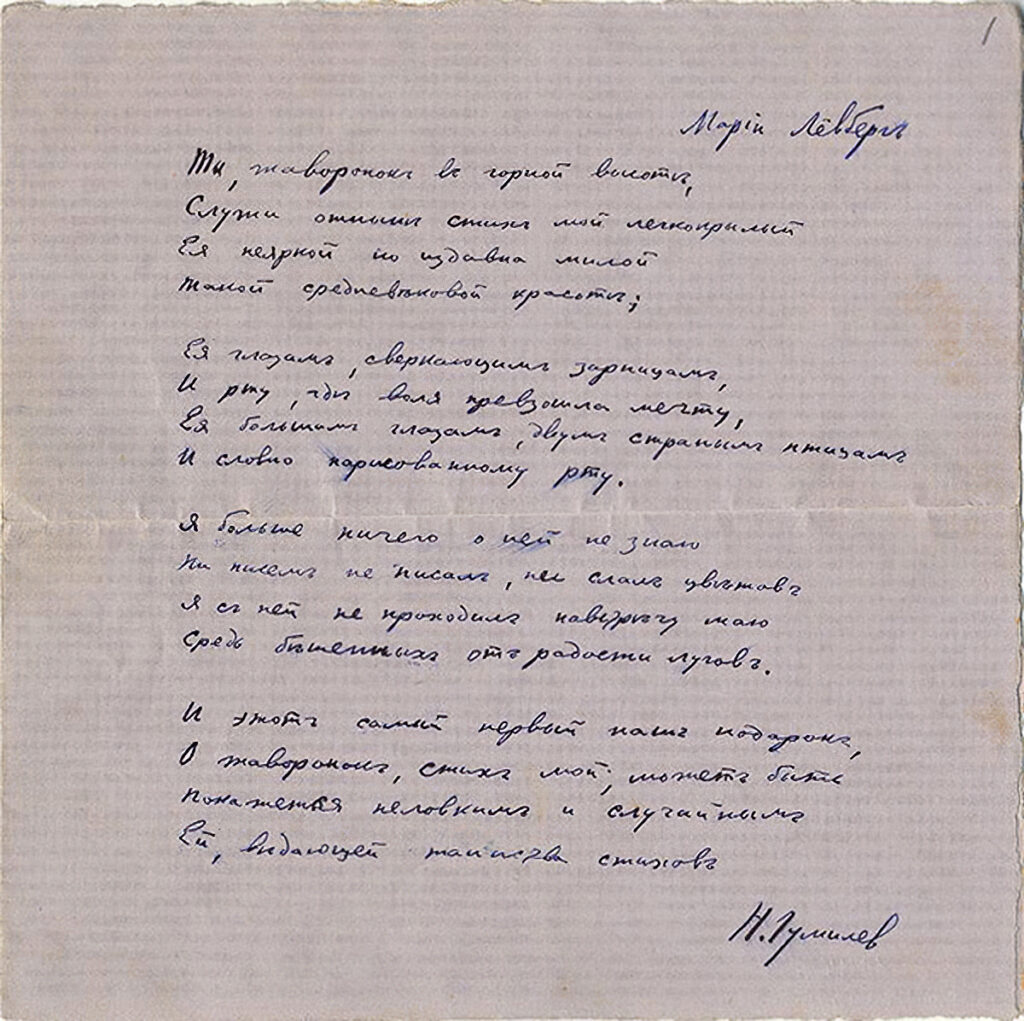

А дальше — сплошные разочарования: хотя ее поэтический талант признавал сам Гумилев (не только в критической статье, но и в любовном стихотворении, воспевающем наравне со «средневековой красотой» Лёвберг еще и то, что ей «ведомы таинства стихов»), хотя о постановке ее пьес радели Блок, Ремизов, Горький, Замятин, рекомендовавшие ее крупнейшим режиссерам и актерам — А. И. Южину-Сумбатову, К. С. Станиславскому, Н. Ф. Монахову, Г. Е. Ионину, в итоге ничего не выходило. Как писала Мария Евгеньевна в письме Горькому от 7 мая 1928 года, «вся история моих театральных мытарств слишком длинна, чтобы письменно излагать ее Вам. Я предлагала „Актера“ десяти театрам, ни больше, ни меньше. Хвалили — с вариациями — все. И — ни с места»; в письме от 3 октября 1928 года: «Относительно пьесы продолжаю хлопотать. Все хвалят, а не берет никто. Лучше бы ругали!»; в письме от 7 марта 1929 года: «С „Монтаной“, по-видимому, ничего не выйдет. Читают, хвалят и не берут».

Возможно, дело было не только в дворянском происхождении писательницы, но и в самой природе ее таланта, плохо «стыковавшегося» с новой действительностью: ее манеру точнее всего было бы назвать неоромантической (хотя биографически она тяготела к акмеистскому кругу), с чертами «литературности» и, как называл это Горький, «ювелирности». Хотя она очень старалась «совпасть» с постреволюционной реальностью и ради этого порой шла на творческие компромиссы, получалось у нее не очень — чему свидетельством история с цензурным запретом ее последней пьесы «Монтана» (1928).

В итоге оказалось так, что Лёвберг сегодня мало известна, и редкие публикации о ней грешат множеством ошибок, вплоть до неправильных дат жизни и смерти, сообщений о пребывании ее в ссылке (в которой она не была) или о том, что «в конце 1915-го ей было немного за двадцать, но она уже успела овдоветь (муж ее, военный врач, погиб на фронте)», как пишет В. Шубинский в биографии Гумилева (спойлер: нет, не успела не только овдоветь, но и выйти замуж, что произойдет только в 1917 году, и муж ее не был военным врачом и не погиб не фронте...).

Между тем Лёвберг была весьма плодовитым автором, оставившим после себя талантливую лирику, драмы, прозу. Дебютировала она, как водится, стихами: 6 мая 1913 года в газете «Современное слово» появилось ее стихотворение «К Пьеретте», подписанное псевдонимом, хотя и близким к настоящему имени автора, но мужским и игровым — «Макс. Лёвберг». Автор знаменитого литературного дневника Ф. Ф. Фидлер, учитель немецкого языка в гимназии княгини Оболенской, где училась Лёвберг, писал, что «она была одной из самых болтливых <...> учениц (не переставая, болтала со своей соседкой Вольф; их называли Макс и Мориц)» — по имени озорников из известнейшей детской книги Вильгельма Буша. Отсюда, очевидно, и псевдоним. В дальнейшем Лёвберг уже не пряталась за ним, но ее фамилия, особенно при сокращении имени до инициала, позволяла сохранять гендерную двойственность, чем она активно пользовалась, тем более что подавляющее большинство ее лирических текстов написано от мужского лица — видимо, в большой степени потому, что женское творчество в рамках маскулинного гендерного порядка, каковым, несомненно, был гендерный порядок русского модернизма, рассматривалось несколько иронически.

Женщина воспринималась как существо, в принципе неспособное к творчеству, как инертная, пассивная сила, как бы противолежащая мужскому активному началу. Женщина, в глазах русских модернистов, должна быть Музой, Галатеей, Беатриче для мужчины-творца, Пигмалиона, Данте (отчетливо сказано об этом, например, в статье З. Н. Гиппиус «Зверебог», 1908), сама же она якобы лишена творческих потенций, «нема» в сфере искусства и созидания. Отсюда различные попытки женщин-авторов Серебряного века войти в литературное поле, в канон, применяясь к андроцентричному порядку, не ломая его (что представлялось бесперспективным), а как бы его «обманывая». Но если вначале маскулинная лирическая маска Лёвберг складывается как случайная и полуигровая, то постепенно игра становится предельно серьезной, даже прямо экзистенциальной. Поздняя лирика Лёвберг, написанная «в стол», без всякой надежды на публикацию, точно так же пишется ею от мужского лица.

При этом часто ее лирический субъект предстает как рыцарь, на что обратил внимание еще Гумилев в своей рецензии на ее книгу стихов «Лукавый странник» («изображение себя, как рыцаря под забралом»). Образ воина — вообще архимаскулинный, а рыцарь, кроме того, является одним из центральных образов русского модернизма, причем, в результате ряда перекодировок, он стал отождествляться с образом поэта как такового (ср., например, относимую к Блоку и Гумилеву номинацию «рыцарь-поэт» или строки Е. И. Дмитриевой (Черубины де Габриак): «Поэта светлый долг — как рыцаря обет» и «Всякий поэт должен стать крестоносцем»). Лёвберг, таким образом, «покушается» на мужские прерогативы, вписывает себя в маскулинный миф — причем вдвойне маскулинный, ибо и роль рыцаря, и роль поэта в патриархатной культуре сугубо мужские.

При этом часто ее лирический субъект предстает как рыцарь, на что обратил внимание еще Гумилев в своей рецензии на ее книгу стихов «Лукавый странник» («изображение себя, как рыцаря под забралом»). Образ воина — вообще архимаскулинный, а рыцарь, кроме того, является одним из центральных образов русского модернизма, причем, в результате ряда перекодировок, он стал отождествляться с образом поэта как такового (ср., например, относимую к Блоку и Гумилеву номинацию «рыцарь-поэт» или строки Е. И. Дмитриевой (Черубины де Габриак): «Поэта светлый долг — как рыцаря обет» и «Всякий поэт должен стать крестоносцем»). Лёвберг, таким образом, «покушается» на мужские прерогативы, вписывает себя в маскулинный миф — причем вдвойне маскулинный, ибо и роль рыцаря, и роль поэта в патриархатной культуре сугубо мужские.

В фигуре рыцаря Лёвберг привлекает не только романтический антураж и не только активно использующийся ею мотив поединка. Принципиальным для нее был и мотив странничества, связывающий рыцарскую маску с другими лирическими «я» ее книги «Лукавый странник». Это странствие в попытках обрести «чудо», т. е. избавиться от тоски, меланхолии, прикоснуться к чему-то высшему, обрести душевный покой. Но и высший мир, и странствие понимаются у Лёвберг крайне своеобразно благодаря свойственным ее поэзии постоянным колебаниям между противоположными полюсами, оксюморонам, переходам от тоски к лукавству, от уверенности в обретении некой истины к очередной фазе сомнений, от аскезы — к наслаждению радостями жизни, от поисков Бога — до сказки в «узорах рококо».

Любопытно, что концепт маски принципиален для всей творческой продукции Лёвберг. Первую драму, «Камни Смерти», она тоже публикует под «маской» — под мужским иностранным псевдонимом Джентиле Ферранте, с успехом мистифицируя самого Блока, с подачи которого пьеса была опубликована в престижном журнале «Русская мысль». Еще важнее, что маскарад и карнавал входят в саму ткань ее пьес. Мотив маски, будто бы «прирастающей» к лицу своего носителя, — постоянный и очень специфичный их мотив. Именно он составляет основу пьес «Шпага кавалера», «Победитель» и «Актер», а на втором и третьем плане оказывается в «Камнях Смерти», «Дантоне», «Монтане», даже в «Жанне д’Арк»: притворяться опасно, можно на самом деле стать тем, кого играешь...

Причем Лёвберг «решает» этот сюжетообразующий мотив в разных регистрах — от комического до трагического. В «Шпаге кавалера», «Победителе», «Актере» перед читателем возникает обаятельная фигура молодого авантюриста, жадного до жизни и успеха, но не лишенного благородных порывов. Герои всех трех пьес пытаются «продвинуть» свои позиции в обществе, притворяясь кем-то более высокопоставленным, причем, во-первых, используют для своего продвижения отношения с женщинами, а во-вторых, настолько «входят» в свою роль, что маска как бы прирастает к лицу. Бедный клерк Этьен-Мари Бартель в «Шпаге кавалера» использует время карнавала, чтобы в костюме черта пробраться в дом маркиза де Верзак и изменить свою судьбу. Он ухитряется понравиться всем — самому маркизу, одному из умнейших людей Парижа, последователю энциклопедистов, его жене маркизе де Верзак, чьим любовником он становится, и даже отцу маркизы, маршалу Франции и одному из столпов королевского двора, который по просьбе дочери дает ему титул кавалера. Этьен принадлежит к тому же типу людей, что и Дантон в более поздней пьесе Лёвберг. Он действительно горит революционным энтузиазмом и действительно сознает несправедливости жизни, но при этом он прежде всего эгоцентрик. Появляясь сначала в костюме черта (что сразу задает мотивы маскарада, игры), герой «Шпаги кавалера» в итоге принимает роль аристократа, кавалера де Сент-Арнэ, и почти сливается с ней, вживается в этот мир, о котором так долго мечтал, будучи простым клерком — но при этом не оставляет надежд стать новым Вольтером.

Автограф стихотворения Н. Гумилева Марии Лёвберг

Автограф стихотворения Н. Гумилева Марии Лёвберг

В пьесе «Победитель» Галеаццо, бедный найденыш, притворяется графом ди Вантерра и добивается любви герцогини Джоанны Каррарской. Узнав об обмане, Джоанна предлагает герою выпить отравленное вино, но приемный отец Галеаццо, «колдун» Джорти, пользуется осадой города, чтобы вызволить его: «Слушай, мальчик, скоро произойдет большая битва... <...> Пойдем в лагерь. Ты будешь разыгрывать из себя знатного синьора, а я притворюсь твоим слугой до тех пор, пока сутолока торжества или поражения не поможет нашему бегству». Хитрый план Джорти поначалу идет как по маслу, однако в конце концов проваливается — и именно потому, что в процессе игры роль храбреца и благородного аристократа перестает быть для Галеаццо просто «ролью». Он так увлекается ею, что действительно воодушевляет каррарцев, считающих свое дело проигранным, и отбрасывает войско осаждающих, а сам погибает. Как и Этьен-Мари, Галеаццо внутренне противоречив, но в этой, предположительно более ранней, пьесе характер героя выписан с меньшим мастерством: в «Шпаге кавалера» герой до конца сохраняет внутреннюю сложность, тогда как в «Победителе» он фактически перерождается, из труса превращаясь в храбреца, из человека, думающего только о себе и своих удовольствиях, — в защитника города, чуть ли не святого воина.

В пьесе «Актер», которая представляет собой лучшее драматургическое творение Лёвберг, писательница, с одной стороны, воспроизводит основные мотивы и образы «Шпаги кавалера» и «Победителя», а с другой — делает это на совершенно новом уровне. Здесь вновь действует герой, который играет принятую на себя роль столь усердно, что та вполне овладевает им, однако в этой лирической комедии в стихах она не требует от него «полной гибели всерьез». Молодой актер Жак в компании своего дяди, комика Полинэ, в течение «Ста дней» Наполеона, прибывает в маленький французский городок, где местные сторонники Бонапарта готовят заговор в его пользу. Ждут наполеоновского генерала Андрэ, чтобы совершить переворот и провозгласить город и его гарнизон подвластным императору. Но вот незадача: генерал арестован, а без него «не начать восстанья». Диане, любовнице бонапартиста Невильи, приходит в голову... нанять Жака, в которого она успела мгновенно влюбиться, сыграть главную роль его жизни — роль генерала Андрэ. И тот с успехом исполняет ее, замечательно в нее вживаясь. В финале как бы повторяется сцена из «Победителя», когда Жак геройски несется в бой. Но появляется настоящий генерал Андрэ, и Жака должны судить за подмену. Однако Полинэ и Жак, актеры до мозга костей, разыгрывают мелодраматическую сцену: Жак притворяется мертвым, а Полинэ произносит над ним «надгробную» речь — и все устраивается как нельзя более благополучно. Присутствующие настолько растроганы, что признают правоту Полинэ, и, когда Жак «воскресает», все оказывается ему прощено. Трагическая тема «Победителя» здесь трактована комически: герой не только не погибает, но и исполняет мечту о богатстве, о собственном театре и великолепных ролях; более того, две его возлюбленные — Диана и герцогиня Люсиль — прощают его измену и обе согласны любить его.

При этом судьба актера предстает в устах старика-пьяницы и молодого бродяги высоким долгом, служением. Именно авторефлексивный слой пьесы позволяет преобразовать сюжетообразующий мотив маски, приросшей к лицу ее носителя, таким образом, что развитие сюжета завершается не двусмысленно, как в «Шпаге кавалера», и не трагически, как в «Победителе», а в комическом, разрешающем жизненные противоречия ключе. В этой замечательной пьесе с ее гармонией формы и содержания все тяжелое, сложное, трагическое оказывается «снятым» в театральном действе благодаря панегирику театру и актерскому мастерству.

Могила М. Лёвберг на Волковском кладбище Санкт-Петербурга

Могила М. Лёвберг на Волковском кладбище Санкт-Петербурга

Эта же «маскарадность» проявляет себя и в прозе Лёвберг, от которой сохранилось прискорбно мало. Действие новеллы «Бальтазар Пуль» (1921), настоящего маленького шедевра, происходит в любимом хронотопе Лёвберг — во Франции времен революции. Речь идет о дружбе-любви двух, казалось бы, противоположных внешне и по характеру людей — кавалера Бертрана д’Отрэв и виконта Бертрана д’Амблевиль. Женщины здесь далеко на периферии, в центре — два мужских характера, связанных узами amitié amoureuse вопреки своей противоположности во всем. При этом не их частная жизнь становится главным предметом интереса, не интимная психология, хотя она очерчена здесь с большим мастерством и тонкостью, а поступь истории, революционная стихия, соотношение нового мира со старым — и то, как люди старого мира ощущают себя на его обломках. Замечательна очень тонкая, подвижная аксиология новеллы, которую можно описать словами Блока по поводу пьесы Лёвберг «Дантон»: автор пытается «различить добро и зло, которые тесно переплетаются между собою в трагические для человечества дни», а для этого — продемонстрировать разные точки зрения и перспективы, показать человеческие отношения в их парадоксальности.

Эта изящнейшая новелла строится на ряде антиномий (начиная с «вывернутого наизнанку», но явственно наличествующего двойничества главных героев) и несколько напоминает рассказы М. А. Кузмина — не только темой близких отношений двух мужчин или «старинностью» антуража, но и такими особенностями, как ироничность (причем ирония здесь двойная, или даже тройная), выстраивание такого имплицитного читателя, который должен заполнить оставленные рассказчиком «лакуны», договорить недосказанности и угадать двусмысленности, и, наконец, особая «прозрачность» стиля.

В «Бальтазаре Пуль» Лёвберг вновь возвращается к мотиву маски, прирастающей к лицу, инвертируя его. Здесь виконт д’Амблевиль, по воле случайности оставшийся в Париже, когда кавалер д’Отрэв эмигрировал в Кобленц и ждет его там, вынужден притвориться якобинцем и представителем «третьего сословия», точнее клерком (ситуация, зеркальная той, что складывается в «Шпаге кавалера»). Но постепенно он настолько втягивается в игру, что становится высокопоставленным членом Пятого революционного комитета Парижской коммуны. Сложность, амбивалентность оценок здесь особенно остро ощущаются. С одной стороны, речь идет, несомненно, о предательстве — причем не только «сословном» и политическом, но и личном (виконт без объяснений пропадает, кавалер д’Отрэв месяцами ждет его в Кобленце, изводясь от беспокойства; виконт в то же время завязывает отношения с Дианой и, судя по некоторым деталям, с Луи-Жаком). С другой стороны, это предательство если не искупается, то во всяком случае осложняется жизненностью, стихийностью, страстью, которые ощущаются в революции и самой своей наличностью как бы «оправдывают» примкнувших к ней. В то же время революция представлена как оргиастическое действо, в котором есть не только страсть, но и нечто низкое, почти пародийное; более того, виконт ощущает в происходящем нечто знакомое, это те же песни, но на новый лад: «Казни, Европа, конвент, аристократия... да, главным образом, они говорили об этом. Но виконт не чувствовал больше ни ужаса, ни отвращения. <...> „Как“ для него всегда было неизмеримо важнее, чем „что“. А они говорили знакомыми словами и, очевидно, думали знакомыми мыслями. Вперемежку с событиями дня якобинцы сыпали остротами, передавали сплетни, цитировали стихи». Таким образом, революция предстает в «Бальтазаре Пуле» как нечто глубоко, изначально двойственное — как двойственны и сложны отношения между главными героями...

Вот где-то здесь — в этой постоянной двойственности, стремлении ускользнуть от всякой определенности и однозначности, в «маскарадности», неуловимо напоминающей Сомова и Бенуа, — как и их полуироническое изящество, — здесь и заключается своеобразие литературного облика Марии Евгеньевны Лёвберг.