Две поэмы

Марк Альтшуллер — о «Войнаровском» Рылеева и «Полтаве» Пушкина

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

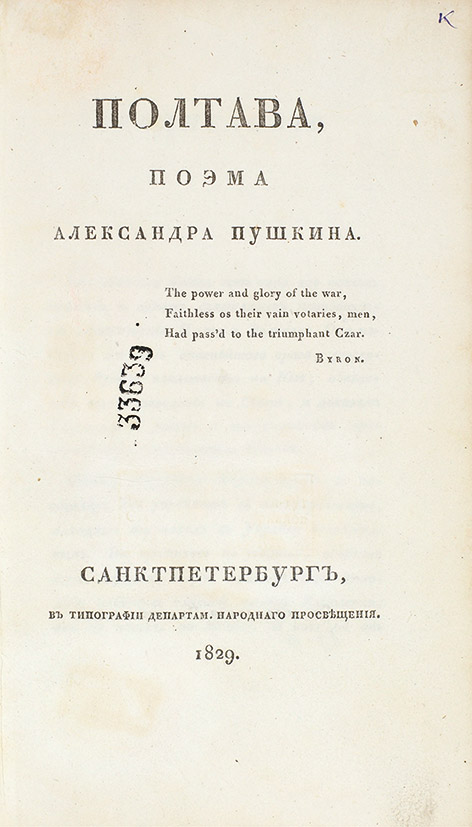

Ровно двести лет назад в популярном альманахе «Полярная звезда» (1824) появились отрывки из поэмы Кондратия Рылеева «Войнаровский». Полностью поэма вышла отдельным изданием в 1825 году. В ней рассказывалось о неудачной попытке гетмана Мазепы освободиться от власти России и создать независимую Украину. Поэма представляет собой рассказ Войнаровского, племянника Мазепы, сосланного в Сибирь и вспоминающего об этих сложных и знаменательных исторических событиях. В 1828 году Пушкин написал поэму «Полтава», связанную и содержанием, и идеями с поэмой Рылеева.

К творчеству Рылеева Пушкин относился достаточно скептически: «<Рылеева> „Думы“ дрянь, — писал он Вяземскому, — и название сие происходит от немецкого Dum, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда» (ХIII,184)*Все цитаты из Пушкина, кроме специально оговоренных, приводятся по изданию: Пушкин. Полное собрание сочинений в 19 томах. М.: Воскресенье, 1994. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу.. О том же честно (но без «глупости») чуть ранее написал он и самому Рылееву: «Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы „Петра в Острогожске“ чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен ...» (Летопись, ХIII, 175).

А «Войнаровский» Пушкину очень понравился. С полным текстом поэмы он ознакомился почти одновременно с выходом «Полярной звезды»: П. А. Муханов, адъютант Н. Н. Раевского (старшего) привез в Одессу рукописную копию поэмы*См. об этом: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 1. М.: Слово/ Slovo, 1999. С. 359. В дальнейшем: Летопись и указание на том и страницу.. Почитав ее, Пушкин уже 12 января 1824 писал Бестужеву: «Рылеева „Войнаровский“ несравненно лучше всех его „Дум“, слог его возмужал и становится истинно-повествовательным...» (Летопись, ХIII, 84-85). И чуть позднее брату: «Войнаровский полон жизни» (Летопись, ХIII, 87); «Войнаровский мне очень нравится» (Летопись, ХIII, 174). Особенно запомнилась ему сцена казни Кочубея и Искры: «У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал» (Летопись, ХIII, 184).

А в марте 1825 года поэма была напечатана. Пущин послал ему книгу. И Пушкин снова читал ее и снова восхищался сценой с палачом и, вымарав строку «Вот засучил он рукава...», написал на полях, обращаясь к автору: «Продай мне этот стих!»*Воспоминания Бестужевых. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1951. С. 26-27, Ср.: Летопись, II, 40, 42. Напомним читателю эти строки:

Готов уж исполнитель муки;

Вот засучил он рукава

Вот взял уже секиру в руки...

Вот покатилась голова...

Вот и другая! Все трепещут!*К. Ф. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1971. (Библиотека поэта. Большая серия). С. 211 (ст.755–759). В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию с указанием строк в тексте.

Эти выразительные строки так запомнились Пушкину, что спустя три года они явно отразились в «Полтаве»:

...гуляет, веселится

Палач и алчно жертвы ждет;

То в руки белые берет,

Играючи, топор тяжелый,

То шутит с чернию веселой.

<...>

...Топор блеснул с размаху

И отскочила голова <...>

...Другая

Катится ей во след, мигая,

Зарделась кровию трава —

И сердцем радуясь во злобе,

Палач за чуб поймал их в обе

И напряженною рукой

Потряс их обе над толпой

Из лихо засучившего рукава ката Пушкин сделал зловещего, веселого, радующегося проделанной работе палача, который шутит, поигрывая зловещим орудием казни, — там секира, здесь «топор тяжелый». Так же отскочили, покатились (как у Рылеева) одна за другой две головы*О других перекличках «Полтавы» с «Войнаровским» см.: Пушкин. Полтава. Комментарий Екатерины Ларионовой. М.: Рутения, 2024 (по указателю)..

Обратим внимание, что при всем восхищении художественными достоинствами поэмы Пушкин ни слова не говорит об ее идеях: ни об абстрактных романтических рассуждениях о свободе, ни о политических выводах, из этих рассуждений вытекающих. В дальнейшем мы будем говорить именно о политических проблемах, не касаясь и не сравнивая художественные достоинства обоих текстов. Впрочем, нужно заметить, что Пушкин недаром высоко ценил «Войнаровского». Сравниться с Пушкиным в изображении тех же исторических событий Рылеев, конечно, не может, но его поэма представляет собою незаурядное явление в русской поэзии Золотого века.

Обратим внимание, что при всем восхищении художественными достоинствами поэмы Пушкин ни слова не говорит об ее идеях: ни об абстрактных романтических рассуждениях о свободе, ни о политических выводах, из этих рассуждений вытекающих. В дальнейшем мы будем говорить именно о политических проблемах, не касаясь и не сравнивая художественные достоинства обоих текстов. Впрочем, нужно заметить, что Пушкин недаром высоко ценил «Войнаровского». Сравниться с Пушкиным в изображении тех же исторических событий Рылеев, конечно, не может, но его поэма представляет собою незаурядное явление в русской поэзии Золотого века.

Герой его поэмы одушевлен идеями свободы, свободы вообще. А для Пушкина, написавшего уже «Свободы сеятель пустынный...», свобода из абстракции становилась объектом серьезных и противоречивых размышлений. При этом свобода Украины, то есть отделение ее от России, Пушкина практически не занимала. В первой трети ХIХ века эта проблема совсем не была актуальной для русского общества. Тем более что значительная часть его (в том числе и оппозиционная) относилась к имперскому (мы сказали бы сейчас — империалистическому) расширению России вполне благожелательно. В том числе и Пушкин. Еще в 1821 году романтическую поэму «Кавказский пленник» о трагичной любви черкешенки и русского он заключил политическим эпилогом, в котором писал:

На негодующий Кавказ

Подъялся наш орел двуглавый

<...>

Поникни снежною главой,

Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

Вяземский возмущался: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. <...> От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся»*Остафьевский архив, Т. II, с. 274.. Однако Вяземский в своем неприятии завоеваний и покорения других народов силой оружия и пролитием крови был достаточно одинок. Как справедливо пишут комментаторы (О. Проскурин и Н. Охотин), «взгляды Пушкина не отличались в этом отношении от воззрений подавляющего большинства русского общества. <...> Подобные взгляды разделялись и деятелями тайных политических организаций левого толка; идеи „Эпилога“ правомерно сближались со взглядами М. Ф. Орлова и П. И. Пестеля»*А. С. Пушкин. Сочинения. Комментированное издание под ред. Давида М. Бетеа. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1. М.: Новое издательство, 2007. С. 241..

После 1826 года (возвращение из ссылки) политические убеждения поэта решительно меняются: он становится государственником и монархистом. Он серьезно задумывается о роли монарха в государственной системе*Уже и речи нет о конституционной монархии, ср.: «<цари> Склонитесь первые главой // Под сень надежную закона…» («Вольность»).. И конечно, в первую очередь его мысль должна была остановиться на великом реформаторе Петре Первом. Не исключено, что именно Пушкин подсказал Николаю во время знаменательной встречи важнейшую идеологему его царствования: сопоставление нового царя с Петром Великим и его деятельностью*См.: Ю. М. Лотман. Несколько добавочных замечаний. К вопросу о разговоре Пушкина с Николаем 18 сентября 1826 года // Ю. М. Лотман. Пушкин. СПб: Искусство — СПБ, 1995. С. 366–368..

В 1827 году Пушкин пишет исторический роман «Арап Петра Великого» (название редакторское). В этом незаконченном романе Петр изображен с «домашней» точки зрения: деятельный, умный энергичный правитель появляется перед нами в скромном платье, погруженным в повседневную работу, в тесном общении с людьми. Так начинает выстраиваться (с Годунова) ряд положительных царей-деятелей, решающих судьбы государства: Петр I, Екатерина I, Александр I (в последние годы жизни поэта*См. об этом в наших работах: «Стихия и цари в «Медном всаднике», «Последняя лицейская годовщина», «Два Пугачева» // Марк Альтшуллер. Между двух царей. Пушкин 1824–1836. СПб: Академический проект, 2003; Он же. Пушкин. Кюхельбекер. Грибоедов. СПб: Пушкинский Дом, 2022.), Николай I*Мы имеем в виду только художественные тексты, в которых отражается историческая концепция Пушкина, а не его личное отношение к царствующим особам, которое могло меняться и в зависимости от настроения.. «Полтава» в ряду подобных художественных текстов играет заметную роль.

К 1828 году монархические, имперские идеи Пушкина укрепились. Они явно выразились в исторической части поэмы (только о ней у нас и пойдет речь). Это отношение к русской истории противостояло восторженному романтизму Рылеева и его изображению Мазепы.

Личность украинского гетмана давно интересовала Пушкина. Его юношеский кумир Байрон был автором романтической поэмы «Мазепа», которой поэт восхищался. Он тщетно разыскивал могилу Мазепы во время своего пребывания на юге*См. в воспоминаниях И. П. Липранди: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. М.: Художественная литература, 1974. С. 333–337.. Позднее, читая материалы по истории Малороссии, размышляя о деятельности Петра, он составил себе представление о личности украинского гетмана, которое резко расходилось с изображением Мазепы в поэме Рылеева.

Личность украинского гетмана давно интересовала Пушкина. Его юношеский кумир Байрон был автором романтической поэмы «Мазепа», которой поэт восхищался. Он тщетно разыскивал могилу Мазепы во время своего пребывания на юге*См. в воспоминаниях И. П. Липранди: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. М.: Художественная литература, 1974. С. 333–337.. Позднее, читая материалы по истории Малороссии, размышляя о деятельности Петра, он составил себе представление о личности украинского гетмана, которое резко расходилось с изображением Мазепы в поэме Рылеева.

Рассказывая об украинском гетмане, Рылеев должен был соблюдать некоторую осторожность. Вождь восставших украинцев сразу же был объявлен государственным изменником и отлучен от церкви. Поэтому Рылеев устами Войнаровского выражает некоторое сомнение в искренности свободолюбия Мазепы:

Не знаю я, хотел ли он

Спасти от бед народ Украйны

Иль в ней себе воздвигнуть трон.

<...>

Его сразил бы первый я,

Когда б он стал врагом свободы. (707–709, 715-716)*Здесь и далее мы передаем курсивом строки, выпущенные цензурой. Рылеев писал Пушкину 10 марта 1825 года: «Думаю, что ты получил уже из Москвы Войнаровского. По некоторым местам ты догадаешься, что он несколько ощипан. Делать нечего». (Летопись, ХIII, 150). Ср.: Рылеев, 1971, с. 433-434. Впрочем, Пушкину эти строки были, очевидно, известны — он читал поэму в рукописи, о чем говорилось выше.

Однако в целом на всем протяжении поэмы рассказчик, выражающий мысли и сокровенные идеи автора, говорит о Мазепе с восхищением и доверием:

Он привлекал к себе сердца:

Мы в нем главу народа чтили,

Мы обожали в нем отца,

Мы в нем отечество любили. (696–699)

С восхищением передает Войнаровский свободолюбивые речи Мазепы:

Любя страну своих отцов <...>

Я жертвовать готов ей честью,

Ее спасая от оков <...>

...я решился, пусть судьба

Грозит стране родной злосчастьем,

Уж близок час, близка борьба,

Борьба свободы с самовластьем. (507, 511, 512, 521–524)

Описывая смерть гетмана, автор (устами Войнаровского) отождествляет его со свободой и независимостью Украины:

...мы с Мазепой погребали

Свободу родины своей. (813-814)

В воспоминаниях сибирского ссыльного Мазепа становится борцом с самовластьем, подобным Бруту, защитником республики, потерпевшим трагическое поражение:

... мне Мазепа друг и дядя.

Чтить Брута с детства я привык;

Защитник Рима благородный,

Душою истинно свободной,

Делами истинно велик. (1003–1007)

Такое изображение Мазепы, несмотря на осторожные оговорки, было неприемлемо для Пушкина. Первому изданию «Полтавы» он предпослал предисловие (31 января 1829 года), в котором один из четырех абзацев уделил герою своей поэмы: «Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковию анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества» (V, 335).

Очевидно, что «некоторые писатели» — это Рылеев, изобразивший Мазепу в своей поэме, с которой читатели познакомились четыре года назад (1825) и автор которой был повешен в июне следующего года. Видимо, для Пушкина настолько важно было постулировать свое понимание героя обеих поэм, что он пренебрег неуместностью полемики с трагически погибшим автором, своим другом. Показательно, что Мазепе как «герой свободы» противопоставлен Богдан Хмельницкий, воевавший со шведами и поляками и отдавший Украину в полное подчинение России*На памятнике Хмельницкому (скульптор М. Микешин), установленному в Киеве (1888), была сделана такая надпись: «Волим под царя восточного, православного. Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия»..

И в полном соответствии с «Предисловием» уже в первой песни Мазепе дана такая авторская (а не из уст героя) характеристика, которую Пушкин, кажется, явно противопоставляет тому, что сказано о Мазепе в поэме Рылеева:

Не многим, может быть, известно,

Что дух его неукротим,

Что рад и честно, и бесчестно

Вредить он недругам своим;

Что ни единой он обиды,

С тех пор как жив, не забывал,

Что далеко преступны виды

Старик надменный простирал;

Что он не ведает святыни,

Что он не знает благостыни,

Что он не любит ничего,

Что кровь готов он лить, как воду,

Что презирает он свободу,

Что нет отчизны для него. (1228–1242)

В самом начале (во второй строке) Пушкин упомянул о духовной мощи Мазепы*В одном из черновиков душа Мазепы названа «суровой и развратной» (V, 228).. Далее следуют только отрицательные характеристики: не стесняется в средствах («честно» и «бесчестно»), злопамятен, давно задумал измену и лелеял честолюбивые планы, не верит в Бога, никого и ничего не любит, кровожаден, презирает свою страну, во имя свободы которой готовит измену и предательство («замысел ужасный»).

Несколько более откровенен Мазепа (это уже слова самого персонажа, а не автора) в разговоре с возлюбленной, но и тут он прикрывает честолюбивые замыслы («И скоро в смутах, в бранных спорах, / Быть может, трон воздвигну я». Песнь II, 72-73) разговорами о свободе Украины:

Склоняли долго мы главы

Под покровительством Варшавы,

Под самовластием Москвы,

Но независимой державой

Украйне быть уже пора:

И знамя вольности кровавой

Я подымаю на Петра.

<...>

И скоро в смутах, в бранных спорах,

Быть может, трон воздвигну я.

В словах Мазепы важен эпитет к слову «вольность». В юности Пушкин посвятил Вольности свою знаменитую оду. Она кончается словами: «Народов вольность и покой». Позднее, в стихотворении «Кинжал» (1821), он назвал ее «безглавой»:

Над трупом вольности безглавой

Палач уродливый возник.

Кровавая якобинская диктатура убила свободу (вольность). Страшным апофеозом этой гибели стала зловещая фигура Марата. Теперь Пушкин называет вольность, которую подготавливает Мазепа, кровавой. Проговариваясь, Мазепа признается, что для короны царской*Слушая рассказ возлюбленного, Мария восклицает: «Ты будешь царь земли родной! / Твоим сединам так пристанет / Корона царская! (II,83–85). он готов погрузить родную страну в смуту, в катастрофу кровавой*О других употреблениях эпитета «кровавый» см.: Ларионова. Ук. соч., с. 136-137. вольности: «кровь готов он лить, как воду».

Кровавая якобинская диктатура убила свободу (вольность). Страшным апофеозом этой гибели стала зловещая фигура Марата. Теперь Пушкин называет вольность, которую подготавливает Мазепа, кровавой. Проговариваясь, Мазепа признается, что для короны царской*Слушая рассказ возлюбленного, Мария восклицает: «Ты будешь царь земли родной! / Твоим сединам так пристанет / Корона царская! (II,83–85). он готов погрузить родную страну в смуту, в катастрофу кровавой*О других употреблениях эпитета «кровавый» см.: Ларионова. Ук. соч., с. 136-137. вольности: «кровь готов он лить, как воду».

Несущественным для Пушкина было изображение внутреннего мира протагониста поэмы Рылеева, где преобладает тема свободы, независимости, и самого Войнаровского как личности и его страны. Войнаровский с упоением рассказывает о своей прошлой жизни в родной стране:

Среди родной моей земли,

На лоне счастья и свободы,

Мои младенческие годы

Ручьем игривым протекли (303–306).

Детство сменилось юношеской удалью в войнах с врагами Украины. По воспоминаниям Войнаровского, в эти суровые годы он чувствовал себя внутренне свободным, независимым человеком, каким сделало его еще детское воспитание «на лоне счастья и свободы»:

Враг хищных крымцев, враг поляков,

Я часто за Палеем вслед,

С ватагой храбрых гайдамаков,

Искал иль смерти, иль побед.

<...>

Дыша любовью к дикой воле,

Бодры и веселы без сна... (312–315, 320–322).

С такой же отвагой предается Войнаровский борьбе за независимость Украины:

... мы, свои разрушив цепи,

На глас отчизны и вождей,

Ниспровергая все препоны,

Помчались защищать законы

Среди отеческих степей. (600–604)

После поражения с глубоким сочувствием передает Войнаровский горькие слова вождя, пытавшегося сделать свободной свою страну:

«Настал конец святой борьбе.

Одно мгновенье все решило,

Одно мгновенье погубило

Навек страны моей родной

Надежду, счастье и покой...» (652–655)

И до самого конца в сибирской ссылке мысль о свободе Украины не оставляет Войнаровского:

...еще во мне

Горит любовь к родной стране, —

Еще, быть может, друг народа

Спасет несчастных земляков,

И, достояние отцов,

Воскреснет прежняя свобода!.. (1015–1021)

Романтичным индивидуалистам Рылеева, его борцам за независимость Пушкин противопоставляет Петра — воплощение государственного величия.

Появляется Петр и в поэме Рылеева. В изображении русского императора автор проявляет известную осторожность. С одной стороны, он враг его положительных персонажей, с другой — даже они отдают должное его величию. После поражения Мазепа говорит:

«Мазепе ль духом унижаться?

Не буду рока я рабом;

И мне ли с роком не сражаться,

Когда сражался я с Петром?

<...>

И Петр и я — мы оба правы:

Как он, и я живу для славы,

Для пользы родины моей». (597–600; 606–608)

Войнаровский спустя годы, в ссылке, даже допускает, что Петр, быть может, был (стал) другом его родины:

Грустил я часто поневоле.

Что сталось с родиной моей?

Кого в Петре — врага иль друга

Она нашла в беде своей? (840–844)

У Рылеева из размышлений об абстрактной свободе, о независимости романтического героя-украинца возникает тема независимости родины этого героя. Пушкину ни размышления о свободе Украины, ни трактовки роли Петра мятежниками были абсолютно не интересны. Для него Украина была органической частью Российской империи, а Петр был не просто руководителем, а воплощением этого великого созданного им государства. Этому государственному Молоху он готов был принести в жертву не только своих подданных, но и себя самого. Пушкину, несомненно, было известно хрестоматийное обращение Петра к войскам накануне Полтавской битвы (курсив мой): «...не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное <...> А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего»*Письма и бумаги императора Петра Великого. М. —Л.: Изд-тво АН СССР, 1950. Т. 9. Вып. 1. С. 226-227..

Рассказ об исторических событиях своей поэмы Пушкин начинает со слитых воедино Петра и его империи:

Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра. (I, 138–141)

Кстати, невольно возникает вопрос: а почему «Россия молодая»? Официальная и общепринятая дата возникновения российской государственности — 862 год (призвание варягов). Таким образом, в 1828 году Россия насчитывала более девяти с половиной веков своего существования. Это, конечно, меньше, чем у многих государств Европы, но возраст вовсе не такой уж младенческий. Почему-то все государственники полагают, что с каждым крупным событием история их страны начинается вновь. Страна как бы заново рождается. Так, Маяковский через сто лет после Пушкина и через десять лет после Октябрьского переворота (1927) писал (поэма «Хорошо»):

Другим странам по сто

История пастью гроба.

А моя страна подросток, —

Твори, выдумывай, пробуй!*Мы выправили дурацкую «лесенку», которая мешает чтению и пониманию стихов Маяковского.

России Маяковского, хоть называй ее СССР, стало уже десять с половиной веков, но она еще более помолодела — теперь уже «подросток». Впрочем, это явление не только русское. Всех перещеголяли французы. Они намеревались превратить начало своей революции в начало новой эры в истории человечества.

Вернемся к Пушкину. В «Полтаве» изображен другой, не тот, что в «Арапе...», аспект личности Петра. Здесь он является Божественным воплощением самой России, с которой этот Самодержец-Бог сливается в единое целое. Таким объединением Петра и России заканчивает Пушкин свою поэму:

В гражданстве северной державы,

В ее воинственной судьбе,

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,

Огромный памятник себе.

Памятник огромный, потому что этим памятником является «огромная», «воинственная» страна, божественным воплощением которой становится Петр в центральной сцене поэмы:

...Из шатра

<...>

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен,

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как Божия гроза.

А Мазепа для Пушкина никакой не «герой свободы», а просто «Изменник русского царя» (III, 153), который, в отличие от Петра,

Забыт <...> с давних пор

Лишь в торжествующей святыне

Раз в год анафемой доныне,

Грозя, гремит о нем собор. (III, 466–469)

Поэтому никакого вопроса о самостоятельности Украины, царем которой может стать изменник, для него не существовало.

Романтик, ненавистник деспотизма, Рылеев думал по-другому. Как мы отмечали, при всех оговорках Мазепа в его поэме изображен достаточно сочувственно, пусть и устами Войнаровского. И так же сочувственно в рассказе Войнаровского возникает тема самостоятельности Украины.

Пушкин, кажется, только один раз сформулировал эту абсолютно неприемлемую для него идею, пытаясь полностью дискредитировать ее тем, что он вложил ее в уста, «честолюбца», «закоренелого в коварстве и злодеяниях», абсолютно отрицательного персонажа. Однако сформулировал он ее по-пушкински ясно, четко, афористично:

Самостоятельной державой

Украйне быть уже пора.