Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

27 декабря 1925 года в Ленинграде в гостинице «Англетер» повесился спивающийся (спившийся) Сергей Есенин (тема его смерти — самоубийство или убийство — продолжает вызывать ажиотажный интерес). Он так и не сумел вписаться в новый советский мир:

Я <...> зрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был русским кабаком.

30 мая 1960 года в Переделкине под Москвой скончался от рака легких затравленный властями Борис Пастернак:

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу хода нет.

На смерть великих поэтов сразу же откликнулись их тоже выдающиеся современники: Владимир Маяковский и Анна Ахматова. С нашей точки зрения, Маяковский и Есенин ни по уровню таланта, ни по образованию, ни по мировоззрению не сопоставимы с Ахматовой и Пастернаком. Но стихи были написаны самыми выдающимся поэтами своего времени, и со/противопоставление их текстов представляется вполне оправданным.

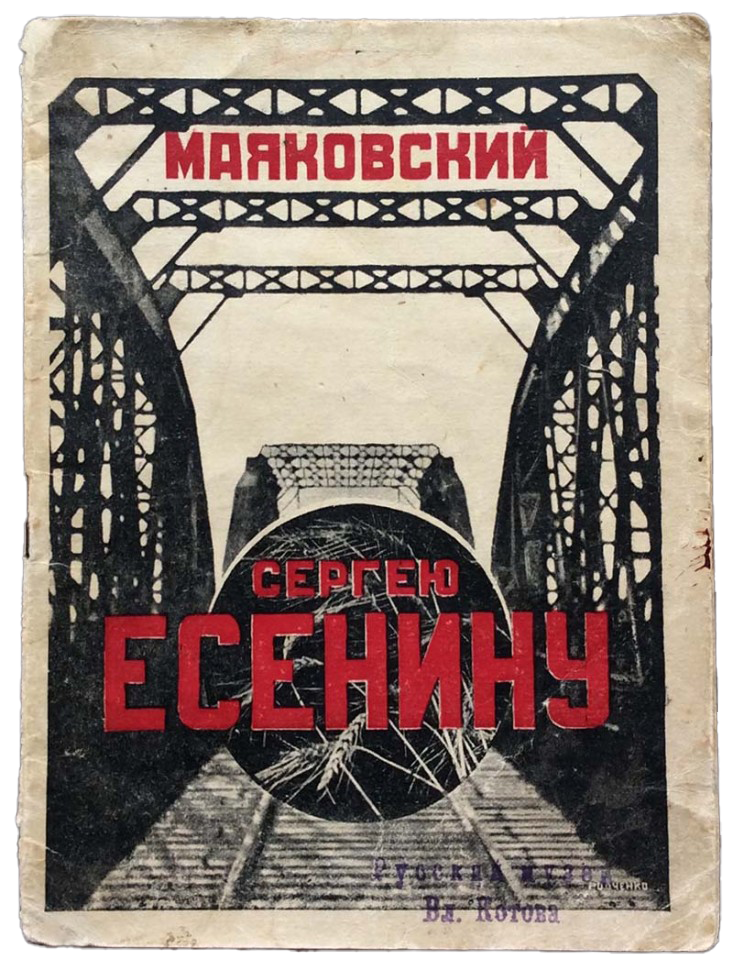

В марте 1926 года Маяковский закончил работу над стихотворением «Сергею Есенину», и уже в апреле-мае оно было напечатано в газетах и журналах «Ленинградская правда», «Смена», «Новый мир» и вышло отдельным изданием. Стихотворением своим Маяковский по праву гордился и явно не без удовольствия рассказывал: «Его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения жмут лапы...»*В. Маяковский. Как делать стихи..

В марте 1926 года Маяковский закончил работу над стихотворением «Сергею Есенину», и уже в апреле-мае оно было напечатано в газетах и журналах «Ленинградская правда», «Смена», «Новый мир» и вышло отдельным изданием. Стихотворением своим Маяковский по праву гордился и явно не без удовольствия рассказывал: «Его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения жмут лапы...»*В. Маяковский. Как делать стихи..

В начале стихотворения звучит горькое сожаление о только что страшно погибшем талантливом и достаточно близком человеке: «В горле горе комом...» И чуть далее: «Навсегда теперь язык в зубах затворится. / Тяжело и неуместно разводить мистерии». Однако уже в первой строфе автор заводит мистическо-развязный разговор с трагически погибшим коллегой: «...ушли ...в мир иной ...Летите, в звезды врезываясь». И тут же, отбрасывая эту ерническую «мистику», автор сообщает читателю, что́ покинул на Земле только что ушедший поэт: «Ни тебе аванса, ни пивной...» А в устных начальных набросках была еще и «баба»: «Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной...» Эта последняя строчка первой строфы (если отбросить пресловутую маяковскую «лесенку», которая сильно мешает читать его стихи) определяет основную тональность всего стихотворения. Только о пьянстве («бабы» были сразу отброшены) и пойдет речь.

В творчестве Есенина оживала русская природа. Он был мастером любовной лирики. Его любовные стихи, не такие энергичные, откровенные, как у Пастернака*Любовная лирика Пастернака восхищала Маяковского. См., например: «И пусть, озверев от помарок, / про это <т. е. про любовь и секс. См. поэму Маяковского «Про это»> напишет тебе Пастернак …» («Тамара и Демон»)., нежны, трогательны, просты и понятны. Ни о чем этом ни слова нет у Маяковского. Его герой не столько стихи пишет, сколько «такое загибать умел». Как умел «загибать» Есенин, будет показано чуть позже: «Встать бы здесь гремящим скандалистом... Оглушить бы их трехпалым свистом // в бабушку и бога душу мать!» Скандальное бытие Есенина находит место даже в великолепном определении творчества замечательного поэта: «У народа, у языкотворца // умер звонкий забулдыга подмастерье». Что может быть почетнее «подмастерья» в величественном здании «великого и могучего» (по Тургеневу) русского языка? Но у Маяковского его герой не только, даже не столько мастер, сколько (на первом месте) забулдыга (т. е., по Далю, человек беспутный, пропойца, гуляка). Мотив этот, как мы сказали, настойчиво проходит через все стихотворение.

Центральное место в нем занимает остроумное осмеяние плакальщиков по ушедшему поэту. Но и здесь все время всплывает тема выпивки. Занудные пролетарские критики, очевидно из ВАППа (Всероссийской ассоциации пролетарских писателей), «бормочут», что нужно было «заменить... богему классом», тогда, мол, поэт перестал бы драться в кабаках. Резонно и остроумно отвечает автор критикам, что класс разве «жажду запивает квасом, класс он тоже выпить не дурак» и что «лучше уж от водки умереть, чем от скуки».

В статье «Как делать стихи», рассказывая о своей работе, Маяковский писал, что после смерти Есенина «поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи об Есенине». Сделав пьянство главной причиной смерти выдающегося поэта, Маяковский блестяще выполнял этот «социальный заказ». Никакие общественные, политические события, настроения в роковом решении не имели места, и «в корабельный трюм» измученный лирик спустился вовсе не потому, что видел, во что превращается родная Россия, а — все просто: спился человек и повесился.

Перед смертью Есенин кровью написал несколько трагичных строк:

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Именно эти строки имел в виду Маяковский, когда писал про социальный заказ: «Сразу стало ясно, сколько колеблющихся этот сильный стих, именно — стих, подведет под петлю и револьвер». И после своих ярких, печальных, задумчивых, остроумных строк он к концу стихотворения все более сосредоточивается на непосредственном выполнении «заказа», все явственнее «становясь на горло собственной песне». Блестящий, искрометный, язвительный талант предыдущих строф куда-то исчезает. Последняя строфа начинается тяжеловесной, неуклюже длинной (18 слогов!) строкой: «Для веселия планета наша мало оборудована». Далее следует малопонятное «Надо вырвать (Что? У кого? Зуб?)... надо вырвать радость у грядущих дней». (Пусть кто-нибудь объяснит, как можно вырвать радость у дней! Это ведь не метафора, а описание прямого действия.) И кончается в целом прекрасно написанное стихотворение примитивной перифразой горьких строк Есенина:

В этой жизни умереть не трудно.

Сделать жизнь значительно трудней.

Социальный (партийный) заказ (приказ) выполнен. Хорошие стихи заканчиваются официальной концовкой. Думается, что те, кто справедливо восхищался живыми, остроумными и печальными, искренними стихами, вряд ли даже в те годы обращали много внимания на официозное заключение.

Середина 1920-х была временем еще полувегетарианским (три года оставалось до «великого перелома» и десять — до мясорубки 1937-го), и откликнуться на смерть не очень приятного властям, но популярного поэта было можно и даже казалось чем-то естественным. Сам Троцкий в статье-некрологе, несмотря на то что Есенин «не был революционером», назвал его «прекрасным поэтом, свежим, настоящим», а его предсмертные строки — «пронзительными по нежности и мягкости».

Совсем не то было со стихами Ахматовой на смерть Пастернака. За стихи уже не убивали, но власть не терпела упоминания неугодных ей имен. Сложнейшая история публикации ее прекрасных стихов заслуживает короткого рассказа.

Лежа в Боткинской больнице, Ахматова, узнав о смерти друга 1 июня 1960 г., написала маленькое стихотворение «Умолк вчера неповторимый голос» с обозначением места и времени: «1960, Москва, Бот<кинская больница>, 12 июня». (Позднее появился эпиграф из стихотворения Пастернака «Все сбылось»: «Как птица мне ответит эхо».) Потом добавила стихотворение «И снова осень валит Тамерланом (1947. Фонтанный дом)», поставив его первым с посвящением Б<орису> П<астернаку>, а третьим — написанное тогда же «Словно дочка слепого Эдипа» (1960. Москва)«. Так был создан триптих — отклик поэта на смерть Бориса Пастернака.

Однако имя поэта, заклейменного, изгнанного из Союза писателей за «Доктора Живаго» и Нобелевскую премию, упоминать было запрещено. Прошло четыре года (!), прежде чем в журнале «Знамя» (1964, № 10) появилось маленькое (8 строк) стихотворение «Смерть поэта» без эпиграфа и без даты.

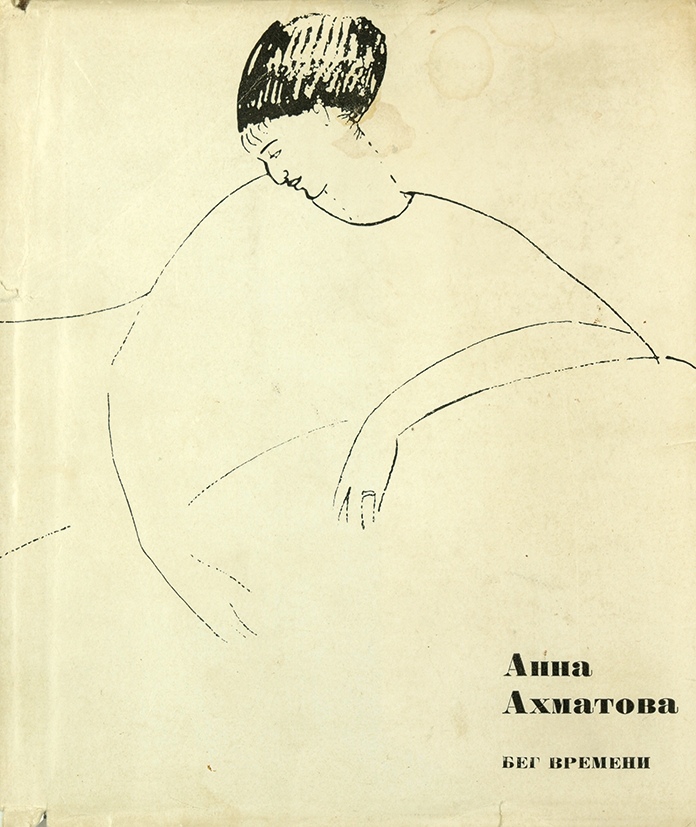

В следующем, 1965 году в последнем прижизненном сборнике Анны Андреевны «Бег времени» эти стихи были напечатаны. Сборник готовили к печати сама Ахматова и Лидия Чуковская, помимо других своих достоинств, великолепный редактор и текстолог. Триптих на смерть Пастернака был подготовлен, как составила его сама Ахматова, и включал упомянутые три стихотворения. Они, написал позднее Виктор Жирмунский в комментарии, «посвящены поэту Борису Пастернаку, объединены в рукописи Б<ега> В<ремени> общим посвящением Б<орису> П<астернаку>»*Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского <в черной рамке>. Библиотека поэта (Б. С.). Изд. Советский писатель, Л., 1976. С. 492 <курсив мой>.. Однако текст, подготовленный Ахматовой и Чуковской, так и остался в рукописи книги. В печатном издании первое стихотворение стояло отдельно, с камуфлирующей датой — 1957. Следом — второе, с заглавием «Смерть поэта», без эпиграфа и с той же лживой датой — 1957. Третье так и осталось в рукописи «Бега времени» и в самоё книгу не вошло*Анна Ахматова. Бег времени. Советский писатель. М.-Л., 1965. С. 431-432. Третье стихотворение, «Словно дочка слепого Эдипа …», было посмертно напечатано в сборнике «День поэзии. 1972». С. 246. Через 10 лет перепечатано в «День поэзии. 1956–1978». Избранное. М., Советский писатель. 1982. С. 14..

В следующем, 1965 году в последнем прижизненном сборнике Анны Андреевны «Бег времени» эти стихи были напечатаны. Сборник готовили к печати сама Ахматова и Лидия Чуковская, помимо других своих достоинств, великолепный редактор и текстолог. Триптих на смерть Пастернака был подготовлен, как составила его сама Ахматова, и включал упомянутые три стихотворения. Они, написал позднее Виктор Жирмунский в комментарии, «посвящены поэту Борису Пастернаку, объединены в рукописи Б<ега> В<ремени> общим посвящением Б<орису> П<астернаку>»*Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского <в черной рамке>. Библиотека поэта (Б. С.). Изд. Советский писатель, Л., 1976. С. 492 <курсив мой>.. Однако текст, подготовленный Ахматовой и Чуковской, так и остался в рукописи книги. В печатном издании первое стихотворение стояло отдельно, с камуфлирующей датой — 1957. Следом — второе, с заглавием «Смерть поэта», без эпиграфа и с той же лживой датой — 1957. Третье так и осталось в рукописи «Бега времени» и в самоё книгу не вошло*Анна Ахматова. Бег времени. Советский писатель. М.-Л., 1965. С. 431-432. Третье стихотворение, «Словно дочка слепого Эдипа …», было посмертно напечатано в сборнике «День поэзии. 1972». С. 246. Через 10 лет перепечатано в «День поэзии. 1956–1978». Избранное. М., Советский писатель. 1982. С. 14..

Прошло еще десять лет. Не было уже в живых Анны Андреевны, последней из четырех великих, о которых идет речь. И в феврале 1976 года в Ленинграде в печать ушел неслыханным даже по тем временам тиражом в 400 тыс. экземпляров изящно изданный в слегка уменьшенном формате толстый (615 стр.) сборник стихов и прозы А. А. Ахматовой. Почему-то в нем комментируется только проза. Примечаний к стихам — нет*Работа над книгой начата была в 1968 г, вскоре после смерти Ахматовой. Поэтические тексты готовила Л. К. Чуковская («в изобилии делала разъяснительные примечания и к стихам»). В 1969 году по распоряжению партийных властей книга была «остановлена на неопределенное время. Без рассмотрения». Виной была диссидентская деятельность Лидии Корнеевны. Вышла книга только через семь лет без упоминания ее имени. Подготовку текстов присвоил себе издательский редактор Борис Григорьевич Друян. См. об этом: Лидия Чуковская. Избранное. «Горизонт» и «Аурика», М. Минск, 1997. С. 444–447.. Однако в этой книге (работа Лидии Чуковской!) истинный смысл стихов начал уже проясняться. На одной странице напечатаны два стихотворения с римскими номерами I и II и с общим заголовком «Смерть поэта», с эпиграфом и обозначением места и времени написания. А на предыдущей странице — «И снова осень валит Тамерланом» (третье стихотворение, посвященное смерти Пастернака)*Анна Ахматова. Стихи и проза. Лениздат. С. 411-412..

И в том же 1976 году, в декабре, уже после смерти Жирмунского (1971), вышла книга Библиотеки поэта, о которой упоминалось выше. Виктор Максимович использовал работу Лидии Корнеевны, разумеется, с ее согласия, но, по тогдашним обстоятельствам, без упоминания ее имени. Полностью в формате, установленном самим автором, триптих о Пастернаке был напечатан только в 1986 году.

Итак, ахматовский реквием состоит из трех частей. Первая — «И снова осень пахнет Тамерланом...». Оно было написано в 1947 году и посвящено Б<орису> П<астернаку>. Затем оказалось утрачено. Его список был прислан Анне Андреевне неведомым почитателем как раз в начале июня 1960-го: «Как я могла это забыть? Да будет благословенна неведомая мне дружба, сохранившая и запомнившая»*См: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2, 1952–1963. YMCA–PRESS, 1980, Paris. С. 335-336.. Естественно было сразу включить эти стихи в формирующийся триптих. После зловещих партийных постановлений 1946 года, в которых клеймили Ахматову и Зощенко, власти начали «уделять внимание» и Пастернаку. Травля шла своим чередом*См. главу «Глухая пора» в кн.: Дмитрий Быков. Борис Пастернак. Молодая гвардия (ЖЗЛ) М., 2007. С. 655–673. См. также: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 336–339.. В не вошедшей в основной текст строфе (см. Приложение) была строка, видимо характеризующая обстановку, в которой жили тогда оба поэта: «Стеной стоят дремучие дожди». Этой строке вполне соответствуют две строки основного текста:

Дорога непроезжая черна.

Так вот она, последняя!..

Заключает стихи величественная характеристика Пастернака:

Могучая евангельская старость

И тот горчайший гефсиманский вздох.

Здесь отразились и восхищение твердостью, с какой встречал травлю поэт, и его чувство собственного достоинства (Пастернаку в 1947 году было 57 лет). А в последней строке (поэты всегда провидцы), кажется, предчувствуется та страшная Голгофа, которая ждала поэта через 10-11 лет.

Третье, заключительное стихотворение «Словно дочка слепого Эдипа...» написано в Боткинской больнице, когда Ахматова узнала о смерти своего гениального друга. Это прощание. Анна Андреевна была человек глубоко религиозный и верила, счастливая, что исполнилось то, о чем когда-то, думая о смерти,

Он поведал мне, что перед ним

Вьется путь золотой и крылатый,

Где он Вышнею волей храним.

Центральной и самой важной частью триптиха являются знаменитые стихи «Умолк вчера неповторимый голос...». Для Пастернака произведение искусства не было творением рук человеческих, но становилось явлением природы, частью мироздания. В стихотворении 1923 г. (Сборник «Темы и вариации». Раздел: «Вариации», 3) он писал:

Мчались звезды. В море мылись мысы. <...>

Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.

<........................... > Черновик «Пророка»

Просыхал, и брезжил день на Ганге.

Звезды вселенной, самумы и снега, рассвет над священной рекой и лист бумаги с просыхающими чернилами (если на нем записаны гениальные строки) для поэта суть явления одного порядка. Поэт и сам растворяется в мироздании. Об этом говорит эпиграф, выбранный Ахматовой для важнейшего текста триптиха: «Как птица мне ответит эхо». Это строка из стихотворения «Все сбылось» (1958). Поэт в раннем весеннем лесу и видит

...сквозь его пролеты

Всю будущую жизнь насквозь.

<...>

Пластами оседает наст.

Как птице мне ответит эхо,

Мне целый мир дорогу даст.

Птицы, тающий снег, пролетающая сойка, влажный наст, размокший суглинок, лес, отвечающий поэту эхом, — все едино и прекрасно, и сам поэт естественно вступает в этот — пробуждающийся — мир. А когда он умирает, он становится частью этого мира:

И нас покинул собеседник рощ,

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший, им воспетый дождь*Выделено мной. — М. А..

Он стал мельчайшей частицей вселенной, и другая столь же мельчайшая частица бесконечности со скорбью отмечает его кончину:

И все цветы, что только есть на свете,

Навстречу этой смерти расцвели.

Но сразу стало тихо на планете,

Носящей имя скромное... Земли.

У Маяковского «зрело знающий работу» мастер-поэт спился и от пьянства повесился. У Ахматовой великий поэт, умирая, стал неотъемлемой частью универсума, Вселенной.

Приложение

Анна Ахматова

I

Смерть поэта

И снова осень валит Тамерланом,

В арбатских переулках тишина.

За полустанком или за туманом

Дорога непроезжая черна.

Так вот она, последняя! И ярость

Стихает. Все равно что мир оглох...

Могучая евангельская старость

И тот горчайший гефсиманский вздох.

1947

Пропущенная строфа:

<Здесь все тебе принадлежит по праву,

Стеной стоят дремучие дожди.

Отдай другим игрушку мира — славу,

Иди домой и ничего не жди.>

II

Как птица мне ответит эхо.

Б. П.

Умолк вчера неповторимый голос,

И нас покинул собеседник рощ.

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший, им воспетый дождь.

И все цветы, что только есть на свете,

Навстречу этой смерти расцвели.

Но сразу стало тихо на планете,

Носящей имя скромное... Земли.

11 июня 1960

Боткинская больница

III

Словно дочка слепого Эдипа,

Муза к смерти провидца вела,

А одна сумасшедшая липа

В этом траурном мае цвела

Прямо против окна, где когда-то

Он поведал мне, что перед ним

Вьется путь золотой и крылатый,

Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960

Москва. Боткинская больница