«Дрожащий мышонок с грязными руками»

5 ернических биографий писателей-классиков

Двое в зеркале

Оказавшись на Западе (Востоке, Юге — в ХХ веке беженцы и диссиденты покидали страну разными маршрутами), русский писатель любит залезть на парту и сказать что-нибудь дерзкое портрету на стене. Почему?

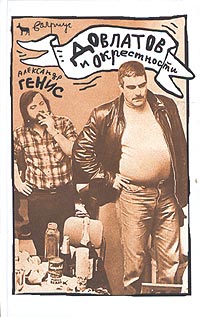

Проще всего предположить, что за границей вообще хочется расстегнуть пару пуговиц на рубашке — как Довлатов на знаменитой нью-йоркской фотографии. У отделившегося (пусть и условно) от национальной культуры автора развязывается язык — и этот язык восстает против школьных авторитетов и чужих, некритически усвоенных суждений.

Известна, впрочем, и другая реакция на решительную смену часовых поясов, валюты и уличной рекламы. Во второй части «Дара», действие которой разворачивается в конце 1930-х в Париже, Федор Годунов-Чердынцев спрашивает у поэта Кончеева: «Донесем, а?» — разумея отечественную словесность и осознавая свою перед ней ответственность. Такой подход располагает к тому, чтобы чувствовать себя в родной литературе как дома, без чинов и иерархий.

Может быть, оттого так игриво, нахально, порой даже запальчиво относятся эмигранты к своим предшественникам и современникам. Первых хочется вернуть в основную экспозицию: нечего шинелям и заячьим тулупчикам пылиться в запасниках. На вторых еще не обсох гипс — а значит, с ними пока можно выпивать, боксировать и спорить о том, как жить не по лжи. Иногда даже не замечая, что в зеркале начинают отражаться двое: как это уже было с Боккаччо и Данте, Босуэллом и Джонсоном, Эккерманом и Гете.

Набоков о Гоголе: «самый причудливый человек во всей России»

Владимир Набоков. Николай Гоголь // Собрание сочинений в 5 томах. СПб.: Симпозиум, 2004. Перевод Е. Голышевой и А. Люксембурга

Владимир Набоков. Николай Гоголь // Собрание сочинений в 5 томах. СПб.: Симпозиум, 2004. Перевод Е. Голышевой и А. Люксембурга

«Эта маленькая книжка стоила мне больше труда, чем любая другая, мною написанная», — сообщал Набоков издателю «Николая Гоголя» Джеймсу Лохлину в 1943 году. 120 страниц, объемные цитаты, близкая, казалось бы, тема — выходит, это популярное, рассчитанное на студентов пособие потребовало больше «галлонов мозговой крови», чем «Дар», работая над которым Набоков прочел всего Чернышевского — и все про Чернышевского. Чрезвычайное («я очень ослаб, слабо улыбаюсь») интеллектуальное напряжение во многом объясняется отсутствием качественных переводов Гоголя: все необходимые для книги фрагменты «Мертвых душ», «Ревизора» и «Шинели» писатель готовил сам. Альтернативная — точнее, дополнительная — версия: «Николай Гоголь» — полноценная эстетическая программа американского писателя Набокова, еще безвестного, пока «без „Лолиты”».

Это, конечно, очень самоуверенная книга: ранжируя по своему вкусу гоголевские сочинения, Набоков как бы выдумывает классика заново — с его нечистоплотностью («дрожащий мышонок с грязными руками»), склонностью к аффектам и сверхъестественными литературными способностями. Автор «самой великой пьесы», написанной по-русски, «трансцендентального анекдота» и эпической поэмы о пухлой, сдобной пошлости, зрелый Гоголь — идеальный, в набоковском понимании, художник: гений сдвига, эксцентрик с собственным, ни на кого не похожим видением. Он интересует Набокова исключительно как эстетический феномен: функция глаза, уха, носа. Все это очень напоминает концепции русских формалистов, и попытки прочитать книгу как бы в присутствии Шкловского и Эйхенбаума уже предпринимались. Не менее интересно — проследить за тем, как Набоков, охотно говорящий тут от первого лица, занимается выстраиванием персональной генеалогии: «его произведения, как и всякая великая литература, — это феномен языка, а не идей» — фраза, которая бы уместно смотрелась на кладбище Шатлар рядом с сухим «Vladimir Nabokov écrivain».

Синявский о Пушкине: памяти нормы

Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. London: Overseas Publications Interchange in association with Collins, 1975

Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. London: Overseas Publications Interchange in association with Collins, 1975

Первый национальный классик, зачинатель современного (в литературном и разговорном изводе) русского языка, герой анекдотов и социальной рекламы, единственная, вероятно, константа отечественной словесности (ни умерший от истощения мистик, ни зацикленный на поляках и евреях почвенник, ни помещик-анархист как-то не похожи на фигуры компромисса) — на Пушкине одинаково хорошо сидят бронзовый фрак и домашний, с пятном и пеплом на рукавах, халат. Обоих хочется взять под руку и вывести на свежий воздух — подальше от школьных кабинетов, музеев и заповедников.

Не вполне биография, совсем не академическое исследование, «Прогулки с Пушкиным» Андрея Синявского (опубликованные под его всемирно известным псевдонимом Абрам Терц) располагаются на той же сумеречной территории, что и набоковский «Гоголь»: полистилистическое междужанрье, лукавая, следите за руками, эссеистика. Свободные с точки зрения композиции, игриво меняющие фокус, ракурс и саму тему, «Прогулки…» регистрируют и комментируют центральную для Пушкина категорию — легкость, необязательность, «приятную небрежность» хрестоматийных стихов, драм и прозы. Пустота Пушкина, его подозрительная гладкопись, чисто лицейская поверхностность («чему-нибудь и как-нибудь»), которую иные читатели принимали за обширную эрудицию, — Синявский азартно, с искусно подобранными цитатами рассуждает о том, что многие стеснялись открыто инкриминировать автору «Онегина». Оказалось, что любить можно — да что там, за это ровно и любим — и такого: «самого круглого в русской литературе писателя», «эталон нормального человека», который «за всех успел обо всем написать», но поднял после себя шлагбаумы, растворил калитки и наладил мосты. Прогулка продолжается.

Белинков об Олеше: биография как приговор

Аркадий Белинков. Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента. Мадрид, 1976. Подготовила к печати Н. Белинкова

Аркадий Белинков. Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента. Мадрид, 1976. Подготовила к печати Н. Белинкова

Уже заголовок самой известной книги Аркадия Белинкова как бы исчерпывает ее драматургию, ослабляет сюжетное напряжение, недвусмысленно выражает авторское мнение о герое и выпавшей ему эпохе. Юрий Олеша был типичным советским интеллигентом: каялся перед коллегами на партийных съездах, писал и подписывал статьи-доносы, потерял многих друзей, растратил свои творческие потенции и тридцать лет кряду извергал лишь эскизы, наброски и бросовые киносценарии; прозаик Юрий Олеша погиб.

Самое удивительное, что Белинков рассчитывал напечатать свою работу в СССР. Отрывки из нее — с предисловием Корнея Чуковского — просочились во фрондерский журнал «Байкал», базировавшийся в Улан-Удэ и публиковавший Стругацких: последовали санкции. Следы борьбы и компромиссная редактура различимы даже в бесцензурном испанском издании: непримиримость тона соседствует в «Сдаче и гибели…» с убаюкивающими формулировками — автор умел прятать инвективы.

Что сказать, это беспощадная к своему герою вещь; текст, написанный с прямой спиной. Лагерный опыт Белинкова, его литературно-критическая судьба — альтернатива мучительному, отягощенному пьянством молчанию Олеши: оказывается, жизнь не ограничивается буфетом ЦДЛ, а «плыть в исторических обстоятельствах, с прирожденным изяществом загребая веслом» не единственная писательская стратегия, даже если у тебя когда-то получилась «Зависть».

Конечно, это довольно неуютное чтение — как «Воспоминания» Надежды Мандельштам, лагерные мемуары или любая другая проза, сочиненная с позиции нравственного превосходства. За «королем метафор» и мастером экспромтов Белинков видит только отличника из Ришельевской гимназии, талантливого и сговорчивого. «Сдача и гибель…» — это, безусловно, шарж, нечувствительное к нюансам обобщение, лихая, по-шкловски организованная литературная публицистика, но как свидетельство «оттуда», из сопредельной великанам 1920-х эпохи, — источник крайне занимательный. Ну а читатели, зачарованные в первую очередь «ветвью, полной цветов и листьев», всегда могут свериться с «Мастерством Юрия Олеши» Мариэтты Чудаковой — куда более нейтральной и короткой книгой.

Генис о Довлатове: одиночество и свобода

Александр Генис. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999

Александр Генис. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999

Это по-своему героический проект — написать книгу о Довлатове целиком в его манере: от синтаксиса до коронных двухчастных бонмо. «В сущности, антитеза литературы — не молчание, а необязательные слова»; «всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую»; «мастерство и отвага писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал», — кажется, эти фразы подсмотрены в черно-белом трехтомнике «Звезды». Между тем лежащие на виду максимы, возможно, самое тривиальное, что есть в довлатовской прозе. Не сводится к ним и генисовская биография, пестрящая ложно-парадоксальными «как» и такими вот на фуфу сочиненными афоризмами.

Прежде всего, это Довлатов, взятый крупным планом: в кабинетах «Нового американца», на встречах с читателями — даже (особенно трогательная сцена) в «Макдональдсе». Когда Генису недостает личных впечатлений, он добирает чужие: получается весьма убедительная реконструкция трудов и дней писателя, который мечтал поднять читателя до своего уровня или, если быть совсем точным, самому до него опуститься.

Подзаголовок «филологический роман» формирует определенные исследовательские ожидания: раскроют ли прототипы? сличат ли анекдоты с тем, как оно было «на самом деле»? объяснят ли, почему писатель стремился, чтобы в предложении все слова начинались с разных букв? Генис не столько дает окончательные, все разъясняющие ответы, сколько барражирует над своим героем — без всякого, однако, панибратства. Обаяние этой очень личной книги вообще держится на дистанции, добровольно взятой автором: и тогда, в годы их с Довлатовым дружбы; и теперь, за письменным столом. Благодаря ей становится понятен истинный характер его таланта: скорее трагического, чем комического. Самый народный русский писатель последний трети XX века, Довлатов оказался заслонен своими остротами — и Генис делает все, чтобы его, учившегося у Фолкнера и Беккета, из-под этих завалов вызволить.

Войнович о Солженицыне: истребление тиранов

Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа. М.: Эксмо-Пресс, 2002

Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа. М.: Эксмо-Пресс, 2002

В завершение — книга, написанная живым о живом: «Портрет на фоне мифа» Владимира Войновича вышел за шесть лет до кончины Александра Солженицына и за шестнадцать — до того, как умер автор «Чонкина». Это сообщило тексту страсть хорошо оркестрованного фейсбучного наезда: экспромт, переживший несколько редакций; памфлет, который на разных этапах мог стать одой, или тостом, или дружеским, что ли, предупреждением, — а оказался декларацией независимости. Сегодня такое называют травлей.

Войнович обожал, уважал и (в фигуральном смысле) провожал Солженицына, следил за его выступлениями на Западе, читал уже вовсе «невподымные» сочинения — и обнаружил, что вокруг «нового Толстого» сложился опасный своей нетерпимостью культ. Двойные стандарты, мессианские амбиции при совсем неаскетичном образе жизни, отсутствие необходимой большому писателю самоиронии — фанаты Солженицына опознали любимого прозаика еще в Сим Симыче Карнавалове из «Москвы 2042»: так Войнович почувствовал себя парией в кругу людей, которых считал единомышленниками, — например, Лидии и Елены Чуковских. В «Портрете на фоне мифа» есть их письма: обвинения в кощунстве, неразличение факта, «реального», и вымысла, «искусства», перенос этических («он-же-сидел») суждений на эстетические, — а ведь мы привыкли считать все это новоделом 2010-х или, по крайней мере, излюбленной риторикой «врагов свободы». Войнович испытывает ко всякому властному, не знающему сомнений слову подозрение, и Солженицын с его темпераментом проповедника, конечно, идеальная в этом смысле мишень: еще и евреев — судя по некоторым местам в «ГУЛАГе» и поздним статьям — «как-то не очень».

Другое дело, что рассказчик в «Портрете…» — всегда находчивый, проницательный и, что там, тщеславный — очень напоминает Ходасевича, гуляющего по своему «Некрополю». Войнович не кичится здоровьем, не уверяет, что его рукой водит бог, и не рекомендует, как нам обустроить Россию; но и он творит миф — о плодовитых 1960-х и никчемных 1990-х, беспросветном «очеркисте» Шаламове, собственном, наконец, бесстрашии: высадил из такси сталиниста, с риском для свободы распространял самиздат, помогал Сахаровым. Это и портрет Войновича тоже — и тоже пребывающий в сложных отношениях с его публичным образом. Так биография становится мемуарами, повествователь — героем, а разоблачение — признанием.

В зазеркалье им двоим явно будет о чем поговорить.