Древки копий, сработанные ангелами

Разбор двух знаковых произведений ирландской литературы: часть вторая

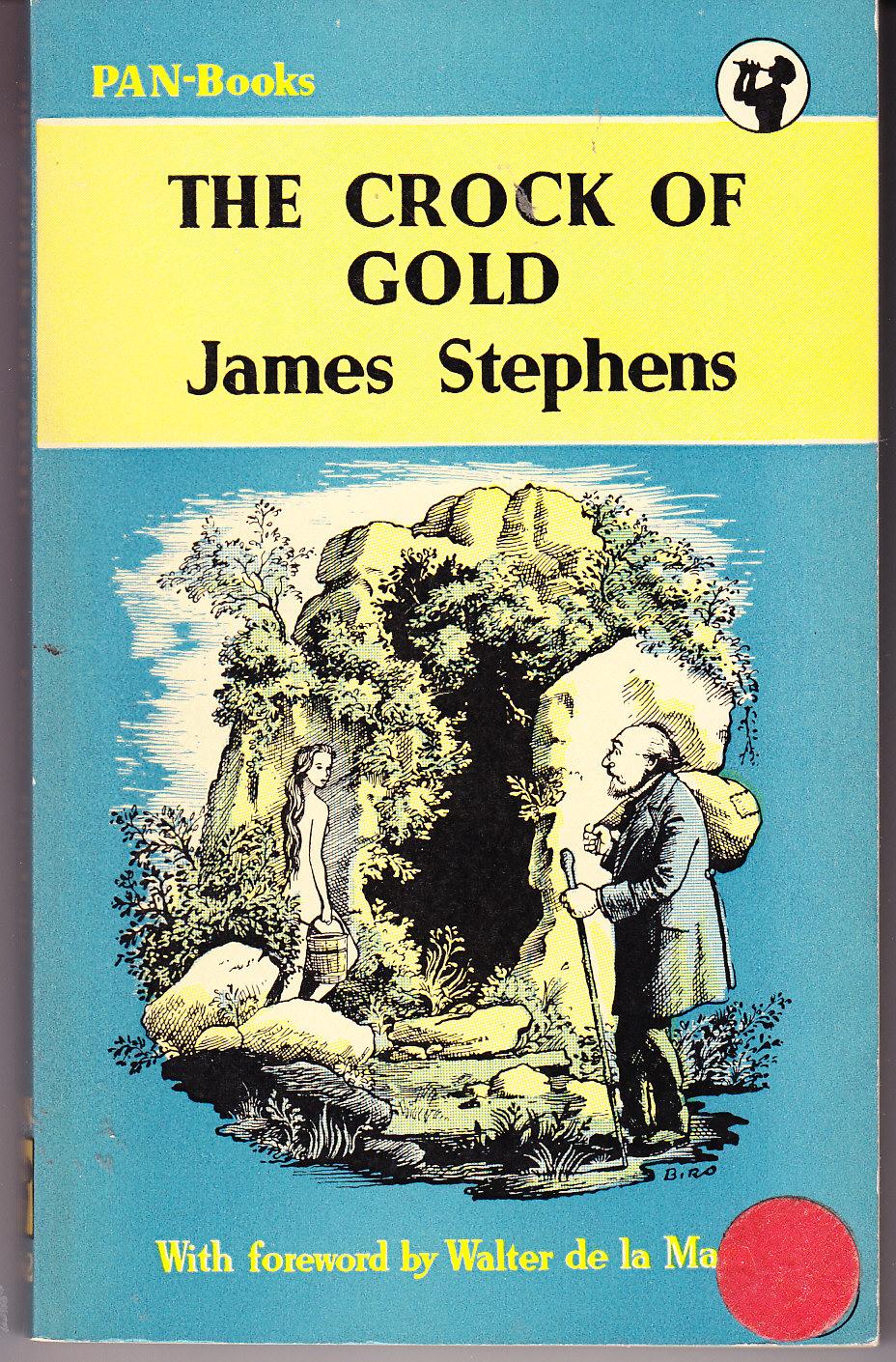

На русском языке выходит книга Джеймза Стивенза

Начало текста можно прочитать здесь

На пути к исправлению последствий опрометчивого совета Михалу Философ у Стивенза забредает в пещеры, где обитают боги. В первой он обнаруживает греческого Пана, а во второй — Энгуса Ога, кельтского бога юности, и оба божества предлагают ему нечто ценное. Пан делится с Философом умением чувственно наслаждаться, а Энгус отправляет его с посланием к смертным и наделяет общительностью, какой за Философом прежде не водилось. А заодно осознанием своего места в сообществе и острым интересом к нему. У О’Брайена философ тоже оказывается в подобных пещерам пространствах: подземной «вечности» и тайных полицейских казармах в стенах некоего дома, но везде натыкается только на полицейских — персонификацию вездесущей власти. Той самой власти, которую боги Стивенза не признают и просят у смертных лишь одного: чтобы они сделали выбор между богами. Чтобы добраться до пещеры Энгуса, Философу Стивенза приходится преодолевать устрашающую тьму и трудности:

«Ни на дюйм не видел он ничего, шел, вытянув руки, словно слепец, что мучительно пробирается впередStephens, Crock of Gold, с. 140. (В рус. изд.: с. 114-115).».

Рассказчик О’Брайена, приближаясь ко входу в подземную вечность, мается похоже:

«Я […] следовал за шумно проталкивающимся вперед сквозь растительность сержантом, но с какого-то момента почувствовал, что силы мои на исходе. Уже не столько шел, сколько тащился, ноги стали заплетаться, ветви хлестали меня безжалостноO’Brien, Complete Novels, с. 335. Здесь цит. по пер. А. Панасьева. — Примеч. перев.».

Но в каждом пещероподобном пространстве, куда входит Рассказчик, будь то подземная «вечность» или тайные казармы, он обнаруживает истины о себе самом, которых так и не признаёт. Что выразительно отличается от героя Стивенза, который не только признает ценность того, что боги ему показывают, но и стремится на пути домой разделить это понимание с чужаками.

Рассказчик у О’Брайена в тех двух «пещерах» обнаруживает собственную безликость, какая произрастает из близорукой одержимости накоплением финансового и культурного капитала. Войдя в вечность вслед за сержантом Плаком, он переводит все, что видит, в финансовые понятия. И этим отличается от Философа у Стивенза — тот превращает все, что видит, в темы для разговоров и остроумные афоризмы. Для Рассказчика у О’Брайена вечность — это исполинский денежный ящик наподобие «стальных камер в подвалах банков, в которых хранят драгоценностиO’Brien, Complete Novels, pp. 339-40. Здесь цит. по пер. А. Панасьева. — Примеч. перев.», «дорогие на вид шкафы» и «американские кассовые аппаратыТам же. Здесь и далее цит. по пер. М. Вассермана. — Примеч. перев.».

Когда он узнает, что здесь можно получить все, что хочешь, думать он может лишь о том, чтобы заказать «сплошную глыбу золота весом в полтонны», которую позднее меняет на более практичное количество ценностей: «пятьдесят кубиков чистого золота, каждый весом в один фунт» и «драгоценных камней на сумму 200 000 фунтов»O’Brien, Complete Novels, с. 343-344.. Войдя во вкус эксплуатации этого чудесного пространства, Рассказчик обзаводится аксессуарами настоящей иконы капитализма — голливудского гангстера, грабящего банковские сейфы. Помимо драгоценностей он заказывает себе синий сержевый костюм и оружие, «способное уничтожить любого человека или любой миллион человек, которые когда-либо попытаются отнять у меня жизнь». Тем самым наш герой превращается в немощное подобие Джеймза КэгниГолливудский актер, который прославился ролями гангстеров, а его немощь подкрепляется тем, что он забывает попросить тару, чтобы нести добычу (сержант Плак услужливо добывает ему сумку «стоимостью по крайней мере пятьдесят гиней на открытом рынке»O’Brien, Complete Novels, с. 344-345.). Эта экскурсия в кинематографическую грезу подтверждает связь между капиталистическими ценностями Героя-рассказчика и его скорой смертью: Кэгни в своих гангстерских фильмах всегда погибает молодым. Подтверждает она и беспочвенность чувства превосходства Рассказчика над провинциальной полицией. Ни одному голливудскому гангстеру 1930–1940-х не дано было нагреть руки на своих преступлениях, а потому неудивительно, что полицейские захлопывают ловушку, уведомляя Рассказчика, что ни одно из своих ценных приобретений в мир над ними он забрать не сможет. Связывает это Рассказчика, едва ли не мимоходом, и со зверствами всемирного противостояния. Оружие, которое он заказывает, способно убить миллион человек так же легко, как одного. Бойкое обращение Рассказчика с цифрами, иными словами, позволяет ему завуалировать массовое убийство как самосохранение и соединить капиталистическую ментальность, которую он воплощает собой, с развязыванием Второй мировой войны.

Вторая точка в романе, где Рассказчик показывает свое истинное лицо мелкого буржуа, возникает к финалу, где он наконец встречается с загадочным третьим полицейским из названия книги. Узнав, что ящик, к которому он стремится, содержит вещество омний (это строительный материал, из которого можно смастерить абсолютно что угодно), и выяснив, что полицейский Лис подтвердил, что владеет ящиком и его содержимым, Рассказчик погружается в долгую череду грез о том, что бы он с этим веществом сделал. Отвергая мелочность, с какой полицейский Лис применяет омний (он готовит из него клубничное варенье и отделывает им казармы), Рассказчик мечтает применить это вещество, чтобы решить свои разнообразные более-менее чепуховые задачки, какие возникают в его же повествовании, изложенном в романе. И если поначалу его планы вполне благие на вид — снабдить Джона Дивни «десятью миллионами фунтов», чтобы избавиться от него; выдать «каждому бедному работяге велосипед из золота», — то, когда он обращается в уме к мести сержанту Плаку, его грезы превращаются в кошмарыO’Brien, Complete Novels, с. 394-395.. Вновь мысли Рассказчика устремляются к подземной вечности, где надежды обогатиться сперва возникли, а затем погибли, и в своем воображении он превращает это загадочное место из пещеры Аладдина в садистский застенок, где «миллионы хворых и разложившихся чудовищ, царапающих когтями внутренние засовы духовок, чтоб открыть их и выскочить» и «рогатых крыс, разгуливающих вверх ногами по потолочным трубам, проводя прокаженными хвостами по головам полицейских» O’Brien, Complete Novels, с. 396.. Его грандиозные проекты столь же ограниченны, как и мелкое баловство полицейского Лиса, и неизмеримо более разрушительны, поскольку посвящены лишь преобразованию времени и пространства в личных интересах Рассказчика.

Вторая точка в романе, где Рассказчик показывает свое истинное лицо мелкого буржуа, возникает к финалу, где он наконец встречается с загадочным третьим полицейским из названия книги. Узнав, что ящик, к которому он стремится, содержит вещество омний (это строительный материал, из которого можно смастерить абсолютно что угодно), и выяснив, что полицейский Лис подтвердил, что владеет ящиком и его содержимым, Рассказчик погружается в долгую череду грез о том, что бы он с этим веществом сделал. Отвергая мелочность, с какой полицейский Лис применяет омний (он готовит из него клубничное варенье и отделывает им казармы), Рассказчик мечтает применить это вещество, чтобы решить свои разнообразные более-менее чепуховые задачки, какие возникают в его же повествовании, изложенном в романе. И если поначалу его планы вполне благие на вид — снабдить Джона Дивни «десятью миллионами фунтов», чтобы избавиться от него; выдать «каждому бедному работяге велосипед из золота», — то, когда он обращается в уме к мести сержанту Плаку, его грезы превращаются в кошмарыO’Brien, Complete Novels, с. 394-395.. Вновь мысли Рассказчика устремляются к подземной вечности, где надежды обогатиться сперва возникли, а затем погибли, и в своем воображении он превращает это загадочное место из пещеры Аладдина в садистский застенок, где «миллионы хворых и разложившихся чудовищ, царапающих когтями внутренние засовы духовок, чтоб открыть их и выскочить» и «рогатых крыс, разгуливающих вверх ногами по потолочным трубам, проводя прокаженными хвостами по головам полицейских» O’Brien, Complete Novels, с. 396.. Его грандиозные проекты столь же ограниченны, как и мелкое баловство полицейского Лиса, и неизмеримо более разрушительны, поскольку посвящены лишь преобразованию времени и пространства в личных интересах Рассказчика.

Какова ирония: стремление Рассказчика обособить себя от остальных персонажей лишь усиливает его анонимность — превращает его в ткань финансовых и киношных штампов, какие Майлз на Гапалинь высмеивал в «Крушкин Лан». Многие персонажи Стивенза тоже анонимны — в том смысле, что у них нет имен. Но тогда как безымянность узников подчеркивает их отчужденность от общественного контекста, безымянность остальных людей в «Горшке золота» (Философа, Тощей женщины, лепреконов, женщин, мужчин и детей, встреченных на дороге) определяет их как представителей — как квази-аллегорические символы богатой жизнью нации, что движется к новому коллективному самоопределению. Безымянность в «Третьем полицейском» же, наоборот, подтверждает податливую природу Рассказчика, его склонность превращаться в того человека, с кем он в данный момент общается, по сути, теряя себя в этом, — с чудовищными последствиями. Возясь с де Селби, Рассказчик впитывает эгоистичные, вздорные и безнравственные черты исследуемого предмета — и в результате делается способен на убийство. В той же мере он становится неотличим от своего коварного дружка Джона Дивни, на которого замыкается в жутком пастише цицероновской дружбы, где они — взаимные самости, делят постель и кров, попутно доводя друг друга до пылкой взаимной ненавистиО цицероновской дружбе см.: «Лелий, или О дружбе», т. 20, параграф 80: «ведь истинный друг — как бы “второе я”». Пер. на рус. В. Горенштейна. — Примеч. перев.. Разговаривая с Мартином Финнуканом, Рассказчик становится названым братом этому одноногому убийце, не замечая нравственных последствий такой вот случайной связи. В разговорах же с сержантом Плаком и полицейским Мак-Крушкиным он перенимает их стилистическую эксцентричность, причем не только в диалогах, но и в повествовании. Безнадежно влекомый импульсами своей хамелеоньей природы, Рассказчик сплетает собственную личность с личностями каждого встречного, словно подтверждая склонность Ирландии и Европы в 1930-е годы раболепно следовать пагубным примерам и тоталитарным властным фигурам, крупным и мелким.

Безымянность Рассказчика, таким образом, той же природы, что и у тюремных заключенных Стивенза, а не как у его представительных типов. В отличие от узников, Рассказчик О’Брайена не выключен из бесед, однако его самые искренние и насыщенные разговоры — с самим собою, а вернее, с собственной душой, у которой есть имя — Джо, и она все время порывается бросить нашего героя. Бестелесный голос Джо, обращающийся к Рассказчику во мраке дома старика Мэтерса, когда Рассказчик натыкается на призрака человека, которого угробил, напоминает нам бестелесные голоса узников, подающих в беседе с Философом голоса из тьмы камеры. В том эпизоде Философ впервые в своем опыте тоже усомнился в собственной личности — когда границы ума начали растворяться: «На Философа нахлынули созданья тьмы, причудливые ужасы напирали со всех сторон, они лезли из темноты в глаза к Философу — и дальше, в него самого, и вот так и ум его, и воображение оказались пленены, и тут он постиг, что и впрямь попал в острог»Stephens, Crock of Gold, с. 244. В рус. изд.: с. 189.. Это чувство надвигающегося растворения, или стирания самости, пронизывает «Третьего полицейского» насквозь, особенно когда наступает тьма: в грозовой рассвет перед казнью Рассказчика, например, — в жуткий миг, когда он просыпается, обнаруживает, что ослеп, и лишь погодя вспоминает, что полицейский Мак-Крушкин перед сном завязал ему глаза. Оборотная сторона жажды рассказчика выделиться среди всех остальных — его страх утратить личность, страх, воплощенный на последней странице романа, где наш герой вдруг вновь оказывается в начале своих похождений (сперва забыв и о них, и о своей нужде) — в компании одного из своих многочисленных двойников, Джона Дивни, будто никакой разницы между ним и его другом нет.

Одна из самых ярких инверсий «Горшка золота» из предпринятых О’Брайеном — то, что он вытворяет с человеческим телом. Стивенз как спортсмен — он был гимнастом — старался во всех своих работах освободить тело от уз, навязанных ему церковью, хоть католической, хоть протестантской. Дочка Михала Макмурраху Кайтилин проводит бо́льшую часть романа в райской наготе, и Философ, хоть поначалу это порицает, быстро урезонивает себя до одобрения такого выбора. «Если же личность не желает защиты […], кто оспорит столь достойную вольность?» — задается он вопросом; «Приличия — не в облачении, а в Рассудке»Stephens, Crock of Gold, с. 100. В рус. изд.: с. 84.. Персонажи О’Брайена тоже определяются их телами, однако в случае полицейских это тела гротескно, вопиюще физичные, вечно на грани инфаркта или колик из-за постоянного употребления конфет и варенья, а также несусветных количеств каши, какая питает бедняков в «Горшке золота». Рассказчик же, напротив, мелкий и тощий, как Философ, однако истощенный организм Философа — следствие голодухи, того, что сближает рабочий класс в солидарности, когда делят они пищуСтивенз, «Горшок золота»: «Хорош всякий голодный человек, а всякий неголодный человек скверен. Лучше быть голодным, чем богатым» (стр. 79 рус. изд.).. А худоба и вялый аппетит у Рассказчика выдают его радикальный отрыв от людей и вещей. Увлеченность полицейских едой будит в Рассказчике одно лишь снобское отвращение — и к тому, какое воздействие эта прожорливость оказывает на их чудовищные тела, и к их неспособности распростирать воображение шире сравнительных достоинств различных конфет, вкуса каши или возможности делать клубничное варенье из самого могучего вещества во Вселенной.

Все тела у О’Брайена — скверно сконструированные машины, чья способность к состраданию или душевной теплоте подорвана открытиями науки. Атомная теория сержанта Плака изображает мир как сцепленную одинаковость, комбинацию частиц, которые попросту меняются местами, когда человек умирает, а потому уничтожить какого-нибудь своего знакомого не труднее, чем сожрать плошку кашиO’Brien, Complete Novels, с. 293ff.. Нога рассказчика — симптом этой утраты теплоты во вселенной О’Брайена. В романе есть место, где рассказчик боится, что деревянность ноги распространится на туловище, как проникают атомы велосипеда в седалище ездока. В «Горшке золота» полуживотное тело козлобога Пана говорит о животной чувственности, какую мы, люди, наследуем и которая призывает нас сорадоваться разумным ослам, коровам и мухам, с которыми выпадает пообщаться Философу. Но в «Третьем полицейском» невинные коровьи очи Джона Дивни скрывают жестокостьО’Брайен, «Третий полицейский»: «У Дивни было тихое цивилизованное лицо с глазами задумчивыми, коричневыми и терпеливыми, как глаза коровы»., а люди имеют больше общего с машинами, чем с животными. Приход, в котором служит сержант Плак, населен роботами — наполовину людьми, наполовину велосипедами, хотя никто из этих гибридов не лишен братского чувства настолько же, насколько рассказчик, который постепенно сплавляется воедино с книгами де Селби: его ум, как и страницы книг его кумира, забиты бесполезными изобретениями, лишенными какого бы то ни было толка для кого бы то ни было, кроме эго самого изобретателя и его восторженных комментаторов. В результате такого слияния значительную часть запасов своей жалости Рассказчик приберегает для себя и проливает обильные слезы над собственной судьбой. Единственные близкие отношения, какие ему удается установить (если не считать его отношений с Джо — это аспект самого Рассказчика), — с велосипедом, который он в своих грезах превращает в воплощенное женское согласие, податливую, бессловесную служанку, что механически подчиняется любому его капризу. Кооперативная Ирландия Стивенза осталась давно позади, она греза, которой не угнаться за скоростью научно технического прогресса, и именно она толкает мир к раздору.

Нигде так не очевидна разница между этими двумя книгами, как в их финалах. Версия «Счастливого шествия» Стивенза подразумевает кажущееся освобождение у О'Брайена — безымянный рассказчик устремляется в ночь на велосипеде сержанта, металлической богине в полной гармонии с ее окружением:

«Все это время она мчала меня вперед, касаясь дороги легчайшим своим касанием, бежала уверенно, прямо и безупречно, обе металлические ручки ее руля подобны древкам копий, сработанных ангелами»O’Brien, Complete Novels, с. 380. Здесь пер. наш. — Примеч. перев..

Человек и велосипед вместе освобождаются сперва из казарм сержанта Плака, а затем и из маленького полицейского участка во владении полицейского Лиса; в последней же части они освобождают даже Дивни от уз его гротескного смертного тела — словно в подражание тому, как Энгус Ог освобождает ирландских работяг в «Горшке золота» («Уходи! Уходи! От станка, от стола, из лавки, где подвешены туши, где продаются одежды, где шьют их впотьмах»Stephens, Crock of Gold, с. 311. В рус. изд.: с. 234..) Но эта цепь освобождений — иллюзия. В отличие от Философа, Рассказчик и Джон Дивни повинны в преступлениях, за которые их заточили, и оба мертвы, а не яростно живы к концу романа, заключены навек в циклическую тюрьму своего движения вперед. В итоге Стивенз завершает свой роман не столько шествием — счастливым или нет, — сколько танцем («а потом вернулись к себе, танцуя и распевая, в земли богов»Stephens, Crock of Gold, с. 312. В рус. изд.: с. 234.), «Третий полицейский» же завершается тем, что Рассказчик и Дивни «маршируют» в лад к полицейскому участку сержанта Плака — к тому месту, откуда Рассказчик «сбежал» всего несколько страниц назад. Их механическое, квазиармейское возвращение в казармы вполне в канве романа как целого со всеми «приключенческими книжками», перечисленными Рассказчиком в беседах с полицейским Лисом, где «все изощрения всегда механические и смертельные и имеют единственную цель — вызвать чью-нибудь смерть самым замысловатым образом, какой только можно вообразить»O’Brien, Complete Novels, с. 395.. Вряд ли это ускользнуло бы от внимания читателей О’Брайена — Европу 1940 года можно было б описать в подобных же понятиях.

Сравнение «ручек руля» на миловидном велосипеде сержанта Плака с «древками копий, сработанных ангелами» — напоминание о копьях, какие метали звезды в революционном стихотворении Блейка «Тигр» из «Песен невинности и опыта». Джеймз Стивенз открыто считал себя блейковским визионером См.: Pyle, James Stephens, гл. 3 и 4 (с. 31–76)., стремившимся приспособить протосоциалистическое видение лондонца к нуждам ирландского мятежа («Мятежи» — название первого поэтического сборника Стивенза). Брайен О’Нолан же — свифтианский сатирик, для которого возможность соприкоснуться или даже воспеть невинность уже давно затмило опытом. Но именно воспоминание о невинности, хотелось бы мне предположить — чудесно сотворенная невинность «Горшка золота», — придает «Третьему полицейскому» его ошеломительную живость и пронзительность. Эти две книги следует читать в тандеме.

Печатается по:

Fantastic Economies: Flann O’Brien and James Stephens

by R. W. Maslen

Опубликовано в:

Borg, R., Fagan, P. and McCourt, J. (eds.) Flann O'Brien: Problems with Authority. Cork University Press: Cork

Публикуется в переводе на русский язык с разрешения автора.

Перевод Шаши Мартыновой

Редактор Максим Немцов