Дон Кихот как невидимая женщина: «Дань саламандре» Марины Палей

Об одном незаслуженно забытом романе с женской оптикой

Парадоксам писательских судеб несть числа, ибо публика капризна и непредсказуема. Марина Палей (р. 1955), одна из самых ярких звезд, вспыхнувших на литературном небосклоне в час догорающего заката СССР, в постсоветское время оказалась практически невидимкой. И дело тут явно не в эмиграции (так, эмигрантка Дина Рубина вполне «видима» в русском литературном процессе) и не в упадке творческой энергии — Палей вот уже три десятилетия как продолжает писать и вплоть до недавнего времени активно публиковалась в России. Тем не менее в публичном пространстве разговоров о литературе ее имя, можно сказать, отсутствует. Пространство это всколыхнулось лишь дважды, оба раза во второй половине нулевых. Первый раз случился, когда роман Палей «Klemens» попал в шорт-лист премии «Большая книга» за 2006 г. Лев Данилкин предъявил автору романа прозрачно закамуфлированные обвинения в недостатке патриотизма (открытое употребление слова «русофобия» тогда еще было маргинальной практикой), в остальном же обсуждение романа свелось к вялой дискуссии, можно ли его считать гомоэротическим (борьба с «пропагандой нетрадиционных отношений» тоже была пока еще не в тренде). Второй раз — когда роман «Жора Жирняго», сатира на психологию и нравы литературного истеблишмента, удостоился сомнительного комплимента от Виктора Топорова (некоторые тренды, в частности, дежурного попинывания «либералов», были уже ясны).

Парадоксам писательских судеб несть числа, ибо публика капризна и непредсказуема. Марина Палей (р. 1955), одна из самых ярких звезд, вспыхнувших на литературном небосклоне в час догорающего заката СССР, в постсоветское время оказалась практически невидимкой. И дело тут явно не в эмиграции (так, эмигрантка Дина Рубина вполне «видима» в русском литературном процессе) и не в упадке творческой энергии — Палей вот уже три десятилетия как продолжает писать и вплоть до недавнего времени активно публиковалась в России. Тем не менее в публичном пространстве разговоров о литературе ее имя, можно сказать, отсутствует. Пространство это всколыхнулось лишь дважды, оба раза во второй половине нулевых. Первый раз случился, когда роман Палей «Klemens» попал в шорт-лист премии «Большая книга» за 2006 г. Лев Данилкин предъявил автору романа прозрачно закамуфлированные обвинения в недостатке патриотизма (открытое употребление слова «русофобия» тогда еще было маргинальной практикой), в остальном же обсуждение романа свелось к вялой дискуссии, можно ли его считать гомоэротическим (борьба с «пропагандой нетрадиционных отношений» тоже была пока еще не в тренде). Второй раз — когда роман «Жора Жирняго», сатира на психологию и нравы литературного истеблишмента, удостоился сомнительного комплимента от Виктора Топорова (некоторые тренды, в частности, дежурного попинывания «либералов», были уже ясны).

Впрочем, и в тех обсуждениях сквозило полное отсутствие интереса к обсуждаемому автору — вплоть до того, что вполне благожелательный критик Елена Сафронова объявила роман «Klemens» «написанным после ее [Палей] затяжного „молчания” (точнее, непечатания в России)». Это какая-то фантастическая аберрация, поскольку Палей в нулевые годы не прекращала печататься в России, и у нее, среди прочего, вышел целый ряд публикаций... в журнале «Знамя», где выступила и рецензентка. Метафора невидимости обретает почти пугающую буквальность — в отличие от «непреходящей популярности», которую Сафронова посулила «Клеменсу» (надо ли говорить, что посул не сбылся).

Не лучше дело обстоит и на Западе: как показывает база данных Google Scholar, для зарубежных русистов Палей по-прежнему остается автором двух ранних текстов — «Отделения пропащих» и «Кабирии с Обводного канала», — и ее имя звучит в беглом перечислении представителей «новой женской прозы», уже давно обратившейся в исторический факт. Исследователи современной русской литературы ее, как правило, не упоминают.

Казалось бы, в пространстве феминистской критики творчеству Палей должно найтись место — но и там ее присутствия не ощущается (разве что изредка всплывет единичный любительский отзыв в ЖЖ). Кстати, в целом любительские отзывы на прозу Палей в интернете отнюдь не дефицит; речь идет о ее «невидимости» для институциональной литературной критики.

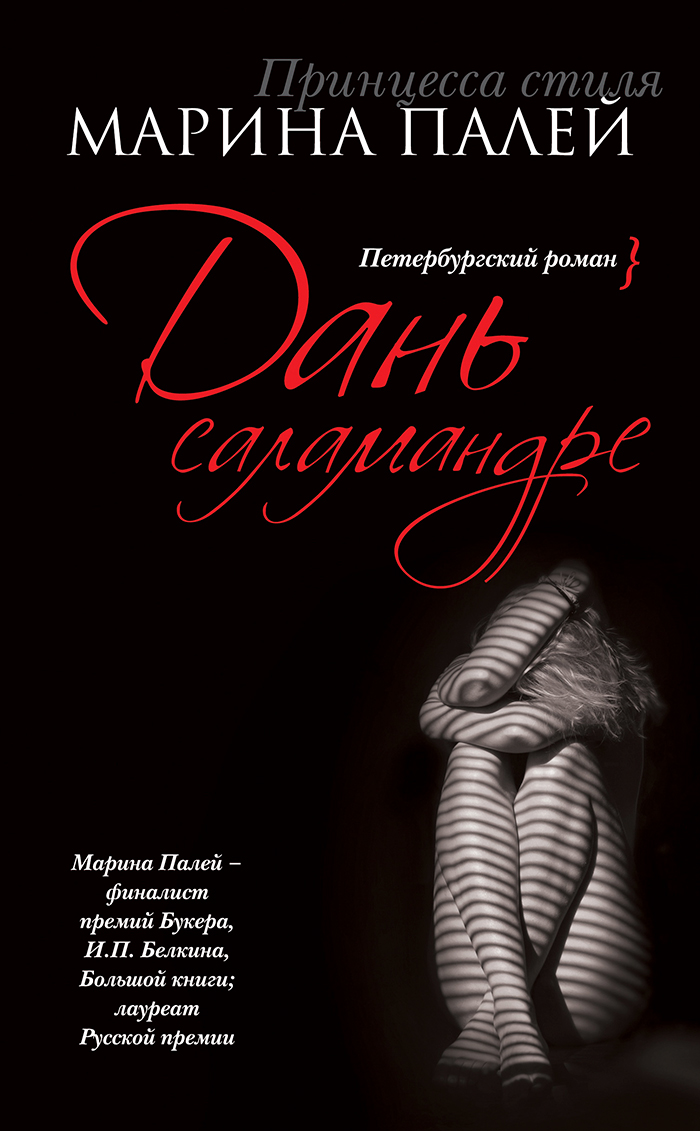

Особенно не повезло роману «Дань саламандре» (2010), несмотря на то, что он, казалось бы, обладает всеми ингредиентами, необходимыми для мейнстримного признания в наше время: критик, не кривя душой, может километрами писать про «безупречно выстроенное повествование», «насыщенность письма», «игру аллюзий» и «пиршество стиля» — все те благоглупости, которые стали хорошим тоном. Роман мог бы сойти за эталонный образец мидл-литературы, где, как в супермаркете, каждый интеллектуал находит себе нужный продукт: кому — суровую правду жизни в позднем СССР, кому — проблему «интеллигенции и народа», кому — женскую субъектность, кому — «петербургский текст», кому — вопросы антисемитизма и еврейской идентичности... далее по списку. Мог бы, но не сошел. Проза Марины Палей принципиально отказывается быть потребительским продуктом — чего ей и не прощают.

Суть и соль потребительского продукта — в том, что он предназначен создавать потребителю комфорт, и даже литература на тему ужасов немецкого нацизма со временем в этот формат благополучно вписалась: комфортно пощекотать себе нервы, комфортно осудить насилие и порадоваться, что мы-то не такие. Между тем как настоящая большая литература призвана внушать дискомфорт, выталкивать читателя из привычной ему картины мира — и эту ее функцию пресыщенный XXI век упорно стремится заболтать и вытеснить.

Что же такое «Дань саламандре»? В дайджесте издательства «Эксмо» роман был охарактеризован как «эзотерический, эротический», но, надо полагать, читатели, ожидавшие гибрида «Кода да Винчи» с «Эммануэлью», были жестоко разочарованы. Роман начинается как нечто, что при невнимательном взгляде можно принять за теплую ламповую сатиру на позднесоветский быт (соус, под которым в свое время была радостно проглочена «Кабирия с Обводного канала»), но при ближайшем рассмотрении оказывается, что автор решительно нарушает правила жанра, требующие избирательного применения Ювеналова бича. Будут, конечно, и типичные сатирические объекты вроде полупьяной сторожихи Василисы Петровны или обеспечивающей всеобщий блат Люси Мордадзе по прозвищу Троглодита, но достается в романе решительно всем — включая те категории людей, которые непоколебимо убеждены, что уж они-то с люсями-троглодитами ничего общего не имеют и сделаны из совершенно другого текста. Проще говоря, те, которые зовутся зонтичным термином «интеллигенция».

Завязка истории как будто вполне бытовая. Живет себе в Питере главная героиня, инженер по профессии, умная, интровертная и настроенная резко недоверчиво по отношению к окружающему миру — ибо он, этот мир, насажал ей немало шишек. Как вдруг ни с того ни с сего к ней на голову сваливается незнакомая ей молодая особа, выгнанная мужем в первый же год брака. Безымянная героиня, естественно, из чувства сострадания соглашается гостью приютить. Гостья, которая затем поведет себя по классической схеме «лиса в избушке у зайчика», тоже останется безымянной до конца романа — рассказчица будет называть ее просто «девочкой». С именами в «Дани саламандре» вообще творится чертовщина: два несомненно главных женских персонажа имен лишены, имена некоторых персонажей рассказчица все время путает и забывает, а кое-кто из тех, чьи имена вроде бы известны однозначно, окажется вообще несуществующим. Имя — обманка, оно все равно не соотносится с подлинностью жизни.

Завязка истории как будто вполне бытовая. Живет себе в Питере главная героиня, инженер по профессии, умная, интровертная и настроенная резко недоверчиво по отношению к окружающему миру — ибо он, этот мир, насажал ей немало шишек. Как вдруг ни с того ни с сего к ней на голову сваливается незнакомая ей молодая особа, выгнанная мужем в первый же год брака. Безымянная героиня, естественно, из чувства сострадания соглашается гостью приютить. Гостья, которая затем поведет себя по классической схеме «лиса в избушке у зайчика», тоже останется безымянной до конца романа — рассказчица будет называть ее просто «девочкой». С именами в «Дани саламандре» вообще творится чертовщина: два несомненно главных женских персонажа имен лишены, имена некоторых персонажей рассказчица все время путает и забывает, а кое-кто из тех, чьи имена вроде бы известны однозначно, окажется вообще несуществующим. Имя — обманка, оно все равно не соотносится с подлинностью жизни.

Обманкой становится и повествование, которое от бытовой сатиры стремительно разворачивается в сторону прустовской, чуть ли не ностальгической лирики (причем когда именно совершился этот разворот, читатель понять не успевает), а затем заманивает обещанием лесбийской истории. Современная искушенная публика, разумеется, довольно рано заподозрит, что отношения двух женщин, поселившихся в одной комнате, выйдут за рамки пресловутой традиционности — но в этом и заключался расчет автора. Квир-наживка окажется ложной, ожидаемая сцена однополого секса — будь то в лирическом ключе, в трагическом, хоть бы и в юмористическом — не состоится. Рассказчица осознает природу своего влечения к подруге слишком поздно, когда это осознание уже не может ничего изменить и по большому счету значения не имеет.

История, в общем, навевает мысли о набоковской «Лолите» — и там, и там не совсем законное в глазах общества влечение интеллектуального старшего к простоватому, даже вульгарному младшему; повествование ведется от лица старшего, который рассказывает о событиях прошлого (в «Дани саламандре» между событиями и рассказом о них — промежуток в двадцать лет). Более того, читателю подсовывают догадку, что «девочка», как и набоковская Лолита, умрет (спойлер: на самом деле в тексте о ее смерти так и не будет ничего сказано, и, следует ли понимать слова рассказчицы «тебя уже нет» буквально, останется неясным). Но набоковское обращается в антинабоковское: героиня самокритична не по-гумбертовски и задается вопросом, можно ли по праву любви переделывать под себя чужую, непохожую личность. Она уже готова упрекнуть себя и в классовом снобизме:

«Все эти Малеры, Хиндемиты, салфеточки самодельные, „Корзиночки офигенные” минимум косметики, Шелли в подлиннике. А девке надо было то, что ей надо было. Простое. Тупое. Животное. В чем не отказано даже таракану! Даже таракан на это право имеет — по умолчанию! Но таракана ты Малерами не мучаешь. (По крайней мере, не мучаешь целенаправленно)».

Как вдруг героиню — и читателя вместе с ней — буквально огорошат: «девочка» не та, за кого себя выдавала. Роман-оборотень совершает свое последнее превращение, став под конец фантасмагорией в духе «Волхва» Фаулза.

Это и есть уникальная способность Марины Палей — переприсваивать тот язык постмодернизма, который создавался авторами-мужчинами, и говорить на этом языке о своем, глубоко личном. Говорить с той искренностью, которую постмодернизм если не отрицает, то порицает. Для Палей, как и для ее героини, утратить различение между истиной и ложью — самоубийственно и равносильно утрате себя. Открытие, что ее обманули доморощенные советские волхвы, становится тяжелой травмой, требующей осмысления. На этом месте впору задуматься, не рассказали ли нам все-таки аллегорию об отношениях интеллигенции и народа: о том, как интеллигенция из бескорыстной любви пытается спасать и просвещать народ, оный народ отвечает свинской неблагодарностью, интеллигенция терзается политкорректными размышлениями о том, вправе ли она навязывать народу свою заботу — а затем оказывается, что это вот самое, подсунутое под опеку наивной интеллигенции, к народу вообще никакого отношения не имело и цинично глумилось над самопровозглашенной нянькой... Но это, конечно, «одна из» возможных с одинаковой степенью несерьезности и необязательности интерпретаций.

Что нам на самом деле рассказали? Подсказкой служат финальные размышления героини о том, чего стоит ее опыт любви, если все, что она знала о любимом человеке, оказалось неправдой. Конечный вывод таков:

«Ты ведь знаешь: у меня долги. Мне надо отрабатывать долги, которых, как мне пытались внушить, я не делала.

Нет, ребята: делала. Еще как делала! Раз все то, о чем речь, действительно существовало в моем сердце, а для меня это так, значит, оно существовало. Целиком и полностью, со всеми частями. Понятно ли это? Существовало. Целиком».

Внутренний опыт — истинен. Как истинен опыт любви Дон Кихота к Дульсинее Тобосской, то ли воплотившейся в виде Альдонсы Лоренсо, то ли не существовавшей вовсе. Собственно, именно историю Дон Кихота (пусть пол не вводит в заблуждение) нам и рассказали. Вся эта многослойность, литературоцентричность, комбинации поэтически-возвышенного с грубо-комическим — родом, конечно, не только из постмодерна и даже модерна, но исторически в первую очередь из романа о Рыцаре Печального Образа. Дон Кихоты в нынешней литературной и общественной ситуации не котируются. Впрочем, и Сервантес при жизни сталкивался с обвинениями в том, что опорочил национальную идею. Так что в этом смысле ничто не ново под луной и даже не специфично для России.

От долгов героиня, однако, будет освобождена. Как — не спрашивайте; это один из лучших финалов в современной русской литературе.