«До сих пор не совсем понимаю, зачем нужна „реалистическая“ литература»

Читательская биография Кирилла Кобрина

Кирилл Кобрин — историк, публицист и редактор, автор книг «Modernitè в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX веков» (2015), «Шерлок Холмс и рождение современности: Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи» (2016), «Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина» и многих других. «Горький» обсудил с Кобриным его читательскую биографию — поговорили о достоинствах Дюма и Конан Дойла, недостатках Хемингуэя и странном сближении творчества Николая Носова и Жана Жене.

«Книга Хармса стала для меня идеальным пропуском в другой мир»

Честно говоря, я, в отличие от многих людей, не помню своего раннего детства и не помню, когда научился читать. Говорят, мне тогда было лет пять, но я не могу поручиться за то, что это правда (смеется). И вообще детство мое не было типично интеллигентским. Воспитывали меня бабушка с дедушкой, люди с высшим образованием, врачи, бабушка — преподаватель мединститута, но у нас не было культа чтения. Более того, у нас дома и книг-то почти не было, только газеты, которые дед выписывал в больших количествах: «Советский спорт», «Медицинская газета», «Футбол–Хоккей». А бабушка до какого-то момента вообще очень мало читала, у нее не было времени, она очень много работала. Раньше люди очень много работали — не знаю, как сейчас (смеется).

Поэтому первые книжные впечатления у меня прежде всего от детских книг, которые каким-то чудом оказались в моем распоряжении (видимо, от отца, с которым я не жил). Но, так или иначе, я помню эти великие книжки — например, первое, кажется, издание детских произведений Хармса, года 1966-го примерно. Большая, широкого формата книга с невероятными картинками, не говоря уже о текстах. Она производила огромное впечатление на фоне унылого говна, которое вокруг меня по большей части было в том городе, где я жил, при том что я его нежно люблю — город Горький, Автозаводский район. Но, в общем, с младых ногтей я понимал, что здесь скучно и не очень приятно, а эта книга была окошком в другой мир. Не в тот мир, в который потом по всеобщей человеческой глупости я начал заглядывать, решив, что в этой части света не очень хорошо, а вот там очень круто [Кирилл Кобрин в 2000 году уехал из России — прим. ред.]. Это была естественная ошибка. Нет, я заглядывал в другой мир, чистый и возвышенный, — в мир вымысла, мир литературы, мир искусства (я говорю в том числе об оформлении книг). И книга Хармса стала для меня идеальным пропуском в другой мир. Его странные стишки, какие-то дикие истории — это не эскапизм. Мне было тогда лет шесть-семь, 1970 или 1971 год, и при всех потрясениях, которые в Советском Союзе произошли со времен сочинения этих текстов, все равно это был, в общем-то, тот же детский мир конца 1920-х – середины 1930-х. То есть я чувствовал, что это мой мир, но на него посмотрели по-другому, его придумали по-другому, и это, конечно, сыграло гигантскую, просто гигантскую роль. И вот все эти вещи — вроде «Ивана Торопышкина» и прочего — до сих пор крутятся у меня в голове.

Все вещи, которые перечислялись у Хармса, существовали в моем мире, материальная структура этого мира была абсолютно такая же. Почему детский мир Хармса страшно привлекателен? Потому что он деревянно-жестокий. Там нет никакой задушевности, все его дети просто механические куклы, которые производят какие-то действия или произносят реплики. Вы меня, конечно, извините, но дети ведь и есть механические куклы. Дети жестокие, да, это известно. Они более жестокие, чем взрослые. Потому что у детей нет сложной этической позиции, выработанной — да и не может быть. Я не говорю, что они плохие, это просто особенность возраста. Ведь дети по большей части (в благополучных странах) не знают настоящего страдания. Поэтому такой веселый и жестокий мир у Хармса. Ретроспективно мне кажется, что мир, в котором я жил, и был таким, веселым и жестоким. Это мир как бы без психологии или с простейшей реактивной психологией. Куклы реагируют на то, что их дергают. Да, вот они дергаются каким-то образом, издают какие-то звуки и так далее. Но в действительности — в жизни, а не в книге — это все выглядело довольно уныло. Ну, не то чтобы уныло, но так. Все одно и то же. Так что мне как-то сразу стало скучно жить, как я жил, надоело жить сразу и вообще (смеется). Механическая воспроизводимость замкнутой жизни, да и вообще весь Автозаводский район города Горький, в котором я вырос, — это такая соц-Йокнапатофа. А у Хармса это было реальнее реальности, потому что это был великий придуманный мир, очищенный, подлиннее настоящего.

«Начал читать повесть „Витя Малеев в школе и дома”, и мне натурально захотелось блевать»

Иллюстрация к повести «Витя Малеев в школе и дома»

Иллюстрация к повести «Витя Малеев в школе и дома»С другой стороны, была масса советской детской литературы, особенно сталинской и послесталинской, которую я не выносил уже оттого, что от нее воняло школьной мастикой. Я учился в школе, построенной при Сталине, там мастикой натирали паркет. Да, мне до сих пор нравится серия книг Носова про Незнайку, но однажды мне кто-то подсунул том других его произведений, и там была повесть «Витя Малеев в школе и дома». Помню, что я ее начал читать, и мне натурально захотелось блевать. Я не мог поверить, что человек, который сочинил всю эту замечательную ерунду про Незнайку, мог написать такую тошнотворную муть. И там еще был рисунок, который изображал мальчика-школьника в псевдогимназической школьной сталинской форме. А я как раз был из тех, кто донашивал почти такую мышиного цвета форму. У нас синяя появилась где-то классе в четвертом, наверное, или в пятом. И все это просто было настолько противно, что я тут же захлопнул книгу и подумал, мол, never again. Правда, потом я еще раз открыл эту книгу, очень хорошо помню, и наткнулся на рассказ, который с сегодняшней точки зрения мне кажется такой, что ли, стилизацией, или даже намеком на Жана Жене. Там в поезде мама с капризным сыном едет на юг. Ребенок что-то хворает все время, мама решила его увезти на курорт, на море, чтобы он окреп. Тогда же была такая идея, что окрепнуть надо на юге, где тепло, море, фрукты и все такое. Они сидят в купе, она кормит его икрой, такими-сякими деликатесами, а он вялый, куксится и капризничает. И тут заходит матрос, говорит этому мальчику: «Пойдем со мной!» — и ведет его к себе, тоже в купе, по-моему, или куда-то еще, в плацкарт, в поезде же все дело происходит. И кормит его горячим флотским борщом. И мальчик мгновенно перековывается и становится хорошим, умным и послушным. Абсолютно гомосексуальный сюжет, это понятно (смеется). Горячий флотский борщ… интересно, где взял матрос горячий флотский борщ в поезде, который идет куда-то в Анапу или в Симферополь, — это загадка. Такую историю, немного с другими акцентами, Жене мог бы написать запросто. Или Фассбиндер снять?

«Я прочитал все романы Дюма, хотя половина из них — абсолютный трэш»

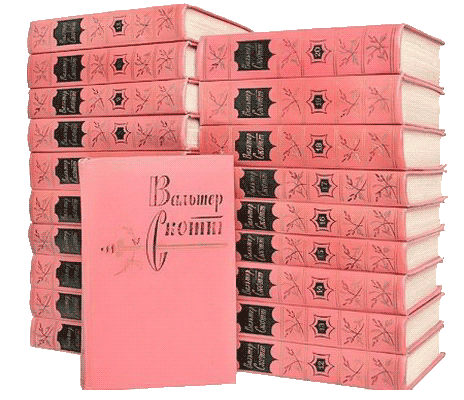

Классе во втором я открыл для себя великую приключенческую литературу эпохи высокого капитализма, назовем это так, — литературу, начавшуюся с тридцатых-сороковых годов XIX века по десятые-двадцатые годы XX века. Я имею в виду, конечно же, Дюма-старшего, Жюля Верна, Майн Рида, Артура Конан Дойла и Роберта Луиса Стивенсона. Напоминаю, это первая половина советских семидесятых годов, и все это раздобыть было практически невозможно, если ты не из торговой семьи, либо интеллигентской, либо библиотечной, либо начальнической. У меня был друг, мы учились в одном классе. Мы каждое утро ходили вместе в школу, он был сыном большой заводской шишки. «Заводской» я говорю по умолчанию, не уточняя, потому у нас на районе под этим словом подразумевается только один завод, Горьковский автомобильный, ГАЗ. Вот у них дома все было как надо. В том числе «как надо» включало в советское время, как вы помните, какие-нибудь румынские или болгарские мебельные гарнитуры, книжные шкафы, в которых стояли основательные собрания сочинений и, в частности, собрания перечисленных мною авторов, от Дюма до Конан Дойла. Так вот, могу похвастаться, что я — клянусь! — прочитал их все. Плюс у них был еще Вальтер Скотт, такого, знаете, розового цвета, довольно противненького. По- моему, еще у них был Фенимор Купер, его я не смог одолеть. Но что касается Жюля Верна, Дюма, а там было двадцать томов, что ли, Конан Дойля, Майн Рида, я действительно прочитал их целиком. Это не значит, что я помню все романы Жюля Верна, — скажем, Конан Дойла я помню гораздо лучше. Дюма я тоже прочитал все романы, хотя половина из них — абсолютный трэш, но там были просто потрясающие места. Я уже тогда, видимо, начал понимать, что у почти каждого писателя есть хорошие вещи и плохие вещи, и, более того, у одного писателя могут быть плохие вещи, в которых есть очень хорошие эпизоды, которые искупают остальные погрешности этого сочинения. Например, абсолютно бездарная книга «Десять лет спустя», окончание «Трех мушкетеров», — невыносимая чушь. Но первая, самая первая часть, где сильно постаревшие мушкетеры способствуют реставрации в Англии династии Стюартов, похищают генерала Монка, везут его в Голландию в каком-то ящике (смеется), чуть ли не в гробу, в котором они просверлили дырки, чтобы Монк мог дышать и разговаривать, очень комичные разговоры с ним — это все мне ужасно тогда нравилось. Мне стыдно признаваться, я по образованию профессиональный историк, но до сих пор некоторые мои познания в истории (скажем так, в сюжетах, которыми я профессионально не занимался, не читал специальные книжки) не то чтобы исчерпываются познаниями из романов Дюма, но, по крайней мере, какое-то базовое представление — ложное, безусловно, — о том, кто там хороший парень, а кто плохой, сложилось у меня именно так. Например, черная легенда о кардинале Мазарини, который был на самом деле совершенно замечательным, — это, конечно, на совести Дюма. Но не важно! И все это мне ужасно нравилось.

моему, еще у них был Фенимор Купер, его я не смог одолеть. Но что касается Жюля Верна, Дюма, а там было двадцать томов, что ли, Конан Дойля, Майн Рида, я действительно прочитал их целиком. Это не значит, что я помню все романы Жюля Верна, — скажем, Конан Дойла я помню гораздо лучше. Дюма я тоже прочитал все романы, хотя половина из них — абсолютный трэш, но там были просто потрясающие места. Я уже тогда, видимо, начал понимать, что у почти каждого писателя есть хорошие вещи и плохие вещи, и, более того, у одного писателя могут быть плохие вещи, в которых есть очень хорошие эпизоды, которые искупают остальные погрешности этого сочинения. Например, абсолютно бездарная книга «Десять лет спустя», окончание «Трех мушкетеров», — невыносимая чушь. Но первая, самая первая часть, где сильно постаревшие мушкетеры способствуют реставрации в Англии династии Стюартов, похищают генерала Монка, везут его в Голландию в каком-то ящике (смеется), чуть ли не в гробу, в котором они просверлили дырки, чтобы Монк мог дышать и разговаривать, очень комичные разговоры с ним — это все мне ужасно тогда нравилось. Мне стыдно признаваться, я по образованию профессиональный историк, но до сих пор некоторые мои познания в истории (скажем так, в сюжетах, которыми я профессионально не занимался, не читал специальные книжки) не то чтобы исчерпываются познаниями из романов Дюма, но, по крайней мере, какое-то базовое представление — ложное, безусловно, — о том, кто там хороший парень, а кто плохой, сложилось у меня именно так. Например, черная легенда о кардинале Мазарини, который был на самом деле совершенно замечательным, — это, конечно, на совести Дюма. Но не важно! И все это мне ужасно нравилось.

«„Тихий Дон” я так и не прочитал, и правильно сделал»

Затем к этому миру добавилась еще одна вещь, классе в третьем. Я ходил в «английскую» спецшколу, и мои бабушка с дедушкой решили, что надо мальчику получше выучить английский язык. Зачем этот чертов английский язык нужен был в тех условиях, совершенно непонятно. Глухие советские времена, город Горький — закрытый. Я вообще первый раз иностранца увидел, наверное, в возрасте лет семнадцати-восемнадцати. Но почему-то они решили, что надо. И мне нашли репетитора. В нашем районе жила удивительная женщина, звали ее Элма Матвеевна Нурмияго. Как видно из имени, она финка. В юном возрасте она, наверное, с родителями, эмигрировала в Штаты, в погоне за, так сказать, нормальной жизнью. Но в то время как раз началась Великая депрессия, ситуация была отчаянная, никакой нормальной жизни в Штатах не предвиделось. А ГАЗ ведь строили американцы, это фордовский завод — и патент американский, и архитектура фордовского завода, плюс приехали специалисты из других стран, интернациональная была затея. И она завербовалась, чтобы приехать сюда, работать, зарабатывать и как-то выжить. Она сама прямо об этом не говорила, но по обрывкам ее рассказов, ее сына, других каких-то разговоров я попытался это реконструировать. Короче, она не вернулась в Америку, осталась, ну и можно представить, как дальше сложилась ее жизнь. Не знаю, была ли она в лагере и вообще что с ней происходило — вряд ли что-то хорошее. Знаю только одно: это был единственный человек в Автозаводском районе, а возможно, и в городе Горьком, для которого английский язык был native, но ей было запрещено преподавать в дневных школах и вузах. Она работала в вечерних школах и в ШРМ (школе рабочей молодежи), но жила частными уроками. Вот к ней меня и определили. И когда я к ней пришел первый раз, я понял, что такое класс, что такое быть cool. Это была старая женщина, которая бесконечно курила «Родопи» — болгарские сигареты. У нее было много книжек на английском языке, и она со мной разговаривала невероятно уважительно, хотя я был маленький никчемный оболтус. Я, конечно, всего этого не ценил, уворачивался от домашних заданий, бил баклуши. Но, тем не менее, это был тот случай, когда человек своим моральным и эстетическим примером научил меня гораздо большему, чем, наверное, кто бы то ни было потом, до определенного периода. Элма Матвеевна и открыла мне первые две книги на английском языке, неадаптированные. У нее были один разрозненный том «Британики» и один том какого-то издания (судя по всему, двадцатых годов) чуть ли не полного «Шерлока Холмса». И вот их мы и читали, в «Шерлоке Холмсе» были картинки из первых изданий. Все это, конечно, произвело на меня абсолютно оглушительное впечатление. Более того, от чтения всей этой приключенческой литературы и Конан Дойла на английском я вынес глубокое убеждение, — которое, надо сказать, до сих пор никуда не ушло, — что проза должна быть такой (смеется). Конечно, я боготворю Кафку, или, там, Пруста, или Вальзера, но это совсем другая проза. Для меня это скорее великие исключения, а сама проза должна быть вот такая, с приключениями, выпивкой и интригами, плюс там много всякой любопытной всячины и экзотических слов. А все эти романы про жизнь — как там влюбляются, расходятся, деньги делают, переживают, — это все просто непонятно зачем читать, потому что ведь как бы и так живешь. К чему это? Ну, честно говоря, я до сих пор не совсем понимаю, зачем нужна так называемая «реалистическая» литература (смеется). То есть зачем подобное писалось в XIX веке, я понимаю, а вот уже в XX, и особенно во второй половине XX, и уж тем более сейчас, я, хоть убей, не понимаю совершенно.

Иллюстрация Сидни Пэджета к рассказу «Человек с рассеченной губой», 1982 год

Я настолько ненавидел школу, что практически ничего не читал из того, что было в школьной программе. Просто не читал и все. Кое-что прочитал потом, а кое-что до сих пор не читал. Например, «Тихий Дон» я так и не прочитал, и правильно сделал (смеется). Зарубежную литературу я просто не открывал, слышал несколько имен, но они совершенно не укладывались у меня в голове и между собой не соотносились. Как-то раз в старших классах я прочитал ранний рассказ Эрнеста Хемингуэя на английском, не помню названия, там раненые слоняются по госпиталю, который расположен где-то в итальянских горах, без дела, ходят туда-сюда, перебрасываются многозначительными фразами, простыми, как водится у Хемингуэя. Я все это читал, и мне даже нравилось тем, что так просто читать на чужом языке, но в итоге на меня накатило ощущение какой-то бессмысленности — а зачем это все написано? Что это такое? Тут же никто никого не убивает, никто никого не трахает, в конце концов. Да и выпивки толком нет, как в «Трех мушкетерах», чтобы про анжуйское поговорить (помните, в «Трех мушкетерах» Портос пришел обедать к скупому господину Кокнару, мужу его любовницы? Там есть великая фраза — «Портос понял, что это монтрейльский напиток, приводящий в ужас людей с тонким вкусом». «Приводящий в ужас»! Вот это я понимаю!). Ни интриг, ни политики, ни войны, в конце концов (смеется). Сплошной лазарет. И это тоже во многом определило мое отношение к художественной литературе.

«Не знаю, зачем было изучать столько книг о военном искусстве»

Следующий период моей читательской биографии был совсем странный, я его назову милитаристским, или историко-милитаристским. Я довольно рано начал интересоваться историей, классе во втором, наверное (конечно, тоже благодаря Дюма, Конан Дойлю и компании), стал читать взрослые исторические книги. Их достать было проще, потому что мой отец работал в университете. Он не был историком, но у него были какие-то книжки по истории, и я, изредка его посещая, брал их читать. Но более важным событием в моей жизни стало то, что меня записали в Автозаводскую районную библиотеку, которая была невероятным сокровищем, и в какой-то момент, классе в пятом, я начал читать подряд совершенно дикие книги, которые, мне кажется, никто никогда не читал, кроме тех, кому это нужно было по работе. Библиотека была странная, на полках спокойно стояли книжки дореволюционные, книжки по военной истории, книжки странные. Видимо, попали туда во время войны или при расформировании какой-то крупной библиотеки. Там были тома, которые назывались «История военного искусства», толстые книжки (помню даже фамилии авторов — Разин, Строков, Франц Меринг, Ганс Дельбрюк), и там описывалась история военного искусства с древнейших времен до двадцатого века, с восхитительными картинками. Меня очень интересовало вооружение, но не только — стратегия, тактика и все такое. И, конечно, самым сладким было читать что-нибудь про периоды, о которых в Советском Союзе не писали по разным причинам, прежде всего из-за неразработанности таких тем в советской историографии. Ну то есть любой дурак мог знать военное искусство времен Отечественной войны 1812 года или Петра Великого. Совсем другое дело – какой-нибудь XVI век, XVII век (Тридцатилетняя война) или поздняя античность, какие-то такие вещи, переходные. Начав с этого, я двинулся дальше. Я обнаружил у нас в библиотеке многотомную серию — кажется, она называлась «Библиотечка красного командира», сочинения по военной истории и стратегии. Там было много томов воспоминаний Наполеона Бонапарта, изданных в конце 1930-х. В них он подробно описывал разные свои кампании — 1796, 1799, 1805 года и так далее. Очень увлекательное чтение, там еще были карты, по которым можно было следить за разворачиванием военных действий. Вы будете смеяться, но, скажем, карту Италии или Германии я впервые изучил как военную карту, и топонимы вроде «Маренго» или «Ваграм» значили для меня больше, чем «Рим» или «Вена». Я несколько лет просто провел за этими книгами. Сначала я прочитал Наполеона, потом Клаузевица, потом Жомини, потом Бюлова. Не знаю, зачем было изучать столько книг о военном искусстве. Какой-нибудь Ги Дебор понятно для чего это читал — вся эта ситуационистская история с «game of war» и так далее. Но тут важно вот что: читая подобные сочинения, я обнаружил, что нон-фикшн бывает увлекательным — повествование о реально произошедших вещах, с большим количеством фактов, с рассуждениями по их поводу, пусть даже специальными, это все большая литература. Несколько лет спустя Хемингуэй, по сравнению с такой прозой, показался мне каким-то оболтусом — он ведь в войне участвовал, мог бы и чего-нибудь интересное рассказать об этом. Да, сейчас я понимаю, что Первая мировая была чудовищной и, главное, бессмысленной войной. Но тогда я этого не понимал… в каком-то смысле, мои претензии все равно остаются верными (смеется).

«В университете я делал только три вещи: читал, бухал и менялся пластинками»

Я читал очень много книг по истории, и в результате, когда поступил на исторический (тогда он назывался истфил, историко-филологический) факультет Горьковского университета, я, конечно, знал очень много в этой области, но по-прежнему оставался практически абсолютно девственным в отношении художественной литературы. Я читал очень мало поэзии, русской прозы. Впрочем, я лет с четырнадцати обожал прозу Пушкина, и она как раз соответствовала моим идеальным представлениям о том, как проза должна быть написана. «Путешествие в Арзрум», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» — это то, что надо. В этом смысле мне нравилось кое-что из «Героя нашего времени» — «Тамань», например. Мне кажется, что в мир большой прозы, условно говоря, я и вошел через эти два окошка. А потом Толстой, конечно. Понимаете, парень из пролетарского района поступил в университет, это в центре города, там все такие культурные ходят вокруг. Филологи опять же вокруг, истфил! Noblesse oblige, надо было как-то начать читать, и я начал. Собственно, в университете я делал только три вещи: читал, бухал и менялся пластинками. Больше я ничего не делал, никто особенно и не приставал — хорошее было время. Именно тогда я испытал удивление некультурного человека, который столкнулся с большой европейской культурой (потому что русская — часть большой европейской культуры), и она вызывала у меня странные чувства, совершенно дикарские. Я был как Пятница, которому Робинзон показывает — вот ружье, вот то, се, третье, десятое. Например, я не мог читать Достоевского, но я, собственно, и сейчас не могу. То есть я могу, если заставить себя, а так — нет. Опять-таки, не понимаю, зачем это все написано. Толстой — понимаю, Толстой — да. Он человек, который был на войне, а потом сказал: «Этот мир устроен неправильно». Не только из-за войны. А еще к тому же показал всем большой кулак и сказал, что на самом деле вообще все неправильно. Это было действительно круто. Благодаря этому я проскочил все эти интеллигентские увлечения вроде «Мастера и Маргариты».

Здесь стоит остановиться, потому что дальше начинается уже другая история, отдельная тема, и она не столь интересна, потому что она более общая. Я же пытался рассказать персональную историю, которая сложилась в силу стечения странных социокультурных обстоятельств. Такие были обстоятельства в то время, в определенной части мира, в определенной части Советского Союза, в определенной части города Горького, в определенных социальных средах. Мораль же заключается в том, что чтение бывает очень странным. Мы видим из этого разговора, что чтение — вещь социально и исторически обусловленная. Но в то же время это невероятно интимное дело. Вся эта история про Хармса, Дюма, Ганса Дельбрюка и сочинения Наполеона просто штришок к портрету, уж извините за банальность, к портрету времени. Ведь никто, как это ни печально, толком не занимался антропологией советского чтения. Никто не занимался историей советских библиотек. Как они формировались? Что там было? Что там случайно оказывалось? Как это могло повлиять на людей? Иногда ведь одна книга, странная, которая оказалась в каком-то совершенно неподходящем месте, может определить судьбу человека и даже сообщества. Это может быть «Библия», может быть «Незнайка на луне», а может быть «История военного искусства». Вот это интересно. А то, что в конце концов в моем случае получилось из этого чтения — просто персональная история, ничего особенного.