«Дневники отца Хармса — своего рода вступление к творчеству Даниила»

Интервью с Ильдаром Галеевым, галеристом и издателем

— Давно ли вы занимаетесь галерейным делом?

— Около двадцати лет, с 2000 года.

— А кем были до этого?

— У меня юридическое образование, я закончил юрфак Казанского университета, специалист по хозяйственному праву. Почти десять лет работал в различных организациях, связанных с арбитражными вопросами, с решением разных противоречий между хозяйствующими субъектами.

— Потом надоело?

— Да, я понял, что выдохся, что мне больше не нравится такая рутинная деятельность, не приносящая удовольствия. Но у меня была параллельная жизнь, которая всегда меня увлекала: искусство, книги, художники, выставки, общение с коллекционерами в Москве и в Ленинграде, просмотр коллекций и так далее. Так постепенно тренировался взгляд, и я понимал, что мне это нравится все больше и больше. Когда представилась возможность организовать галерейный проект, я понял, что да, можно попробовать, и пошло-поехало.

— А в какой момент вы обратились к книжному делу?

— Меня интересовали ленинградские художники 1920–1930-х годов, довоенные. Мои поиски и общение с коллекционерами были связаны с ними. А потом я вдруг понял, что простой демонстрации коллекции недостаточно: нужна публикаторская деятельность. Мало найти картинку, повесить ее на стену и пригласить людей подивиться на нее, надо еще публиковать ранее неизвестные материалы — о том, что это был за художник, чем он удивлял своих современников и чем удивляет нас теперь. Так и родилась издательская программа. Причем она не просто идет параллельно выставочной: в какой-то момент она даже стала доминировать. Теперь мы сперва готовим книгу, а уже потом к ней выставку.

— Но дневники Ивана Ювачева напрямую с искусством не связаны — как вы ими заинтересовались?

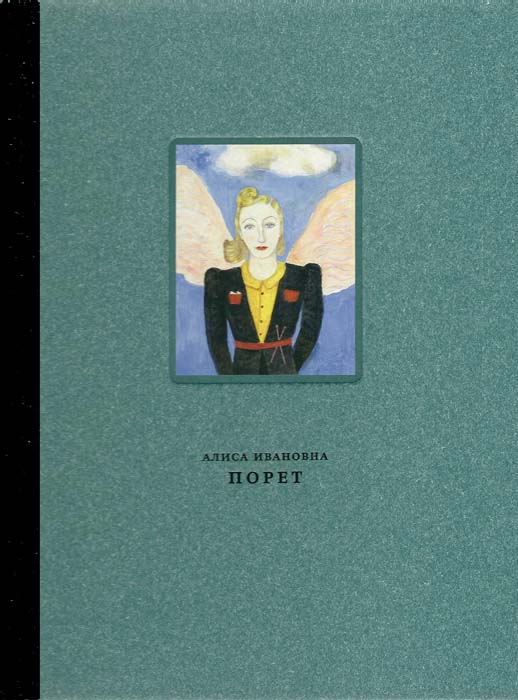

Алиса Ивановна Порет. Живопись, графика, фотоархив, воспоминания. Автор-составитель И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2013

Алиса Ивановна Порет. Живопись, графика, фотоархив, воспоминания. Автор-составитель И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2013

— В ходе подготовки проекта, связанного с Алисой Порет. По мере углубления в эту тему открылась масса интересных вещей.

— Часть дневников Порет хранилась у Владимира Глоцера, насколько я понимаю?

— У Глоцера были все ее дневники. Я ходил вокруг него, умолял, упрашивал дать мне возможность использовать эти материалы, поработать с ними и сделать хорошую публикацию и выставку. Более того, я знал, что у него есть прекрасный архив фотографий, запечатлевших историю группы Порет, Глебовой и примыкающих к ним художников и поэтов. Они устраивали хэппенинги — снимали некие сюжеты, имитируя классические картины прошлого. Глоцер хорошо ко мне относился, потому что до этого я сделал большой проект, посвященный Николаю Лапшину и Вере Ермолаевой (оказалось, что это едва ли не любимые его художники, а о них на тот момент не было практически ничего опубликовано), и он оценил мою решимость браться за такие вот тяжелые проекты. По крайней мере, не было отторжения, когда я к нему обращался со своими просьбами, мы часто общались.

Я понимал, что вытащить снимки Порет будет не так просто, дело все откладывалось, откладывалось, и в какой-то момент Глоцера не стало. Я выждал сколько-то времени и обратился к его сыну, наследнику, с просьбой дать мне возможность ознакомиться с этими материалами, а если получится, то и приобрести их. Андрей любезно согласился. Он пригласил меня к себе, и я до сих пор помню огромные короба материалов, уже готовых к отправке в РГАЛИ, — среди них было несколько как раз с тем, что меня интересовало. Вопрос с архивом Порет был решен.

А еще там были коробочки с тетрадками, и я спросил, что это такое. Он сказал: «А это дневники Ивана Павловича Ювачева». Андрей рассказал мне, что его отец собирал материал для книги «Вот какой Хармс», десятилетиями записывал интервью со всеми, кто знал поэта при жизни, и работал с архивом его отца, который находился у Елизаветы Грициной, сестры Хармса, а потом у ее сына Кирилла. К Глоцеру в этих семьях очень хорошо относились, давали ему свободно материалы, которые он, надо сказать, никогда не возвращал, но и не выкупал. Он поступал так же, как делал в свое время Николай Иванович Харджиев, который просил у наследников то одно, то другое для работы, для публикаций, а в результате эти материалы собирались у него, в его архивном отстойнике, и никогда не возвращались к хозяевам.

В общем, дневники Ювачева хранились в архиве Глоцера, и на тот момент, когда я с ними познакомился, из них еще не было ничего опубликовано. После смерти Глоцера была напечатана книга «Вот какой Хармс», в нее вошли фрагменты из дневников, связанные с поэтом, и все. Я, конечно, очень заинтересовался: отец Хармса, нерасшифрованные дневники, хотя и сомневался, стоит ли браться, поскольку понимал грандиозность задачи, которая встанет перед публикатором такого текста.

— Не самое обычное занятие для галериста.

— Конечно, но жалко было упускать такую возможность. И мне повезло: обнаружился такой человек, Николай Матвеевич Кавин, петербургский исследователь, который долгие десятилетия просто жил под знаменем Ивана Павловича Ювачева, исследовал различные материалы, но самое важное — он знал, где найти другие дневники, оказавшиеся в разных архивах.

— А у Глоцера не все были?

— Не все. Странная история, но в общем-то объяснимая, ведь репрессивные методы наших властей в 1930-е годы хорошо известны. Аресты Хармса сопровождались изъятием документов, и вместе с рукописями, автографами, машинописями Хармса изымались материалы Ювачева-старшего. Они жили в одной квартире в соседних комнатах, и под шумок забиралось буквально все. Поэтому получилось так, что в дневниках человека, который на протяжении пятидесяти лет описывал каждый день своей жизни во всех подробностях и деталях, есть определенные пробелы. Мы не знаем, где эти эти записи, можем только предполагать, что они погибли где-нибудь в архивах НКВД.

Но и сам Ювачев иногда распоряжался своими дневниками весьма странно. Например, в конце 1910-х ему пришло в голову, что какую-то часть архивов нужно сохранить. Он работал в системе сберегательных касс, был ревизором и ездил по стране — во время одной из таких поездок он оказался в Твери и оставил там ряд коробов, которые по истечении некоторого времени оказались в государственном архиве. Поэтому после смерти Ивана Павловича часть дневников осталась у его дочери, часть в Твери, часть у Всеволода Николаевича Петрова, который жил после войны в квартире Хармса (от него тетради ушли потом в Пушкинский дом). У Кавина ко всему этому были ключи, он замечательный расшифровщик, удивительно хорошо понимает почерк, который невозможно разгадать обычному человеку. После расшифровки он занялся комментированием текста, работал несколько лет, и результат, как говорится, налицо.

— Но какая-то часть дневников тем не менее была утрачена?

— Да, например, с 1937-го по 1940 год (скорее всего, то, что изымалось НКВД) — как раз тот период, который мог бы дать ответы на многие вопросы. Еще выяснилось, что из дневников Ювачева выдирали страницы (мы не знаем кто), по всей видимости, наиболее острые, связанные с расследованием, с его походами к следователю Когану в Большой дом на Литейной.

— Еще было сахалинское издание, двухтомное, там вышли ранние дневники Ювачева, но в Москве их почти никто не видел.

— Оно готовилось как раз в тот момент, когда мы общались с Андреем. Кавин работал с Владимиром Глоцером и получил разрешение на работу с первыми дневниками Ивана Павловича, 1890-х годов, — времен его пребывания на каторге. Николай Матвеевич предложил сахалинцам поучаствовать в этом проекте, и в результате появился упомянутый вами двухтомник. К сожалению, сахалинский коллега Кавина, с которым они готовили книгу, скончался вскоре после ее выхода.

— И в результате вы решили опубликовать огромный корпус дневников Ювачева полностью?

— Да, без купюр, хотя был соблазн подсократить объем, сделать издание попроще и подешевле. Но мы с Кавиным поняли, что важно передать интонацию Ювачева, его живую речь, проследовать за ним от начала до конца. Пусть это будет сложный, многослойный проект, но, возможно, он послужит примером для других публикаторов в будущем, примером того, как нужно готовить, комментировать и оформлять такие тексты. Мы стремились сделать эталонное издание.

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах. М.: Галеев-Галерея, 2016–2020. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. М. Кавина. Дизайн и фото: Дамир Залялетдинов

Иван Ювачев. Собрание дневников в десяти книгах. М.: Галеев-Галерея, 2016–2020. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. М. Кавина. Дизайн и фото: Дамир Залялетдинов

— Фигура Ювачева уникальна — в его судьбе отражена вся история страны тех времен, смена эпох. Он волею судеб оказался активным участником всех этих процессов, скрупулезно фиксирующим все вплоть до мельчайших деталей. Мне кажется, свидетельств подобной силы и масштаба в нашей культуре считанные единицы.

— Думаю, вы правы. Пристальный, подчас даже страстный взгляд Ювачева позволяет разобраться во многих нюансах событий прошлого. Скажем, он был свидетелем народных волнений в Закавказье и описал их, он ездил по Поволжью, по Сибири, где только не был. В Туркестане он познакомился с Максимилианом Волошиным, и в ювачевских дневниках того времени много страниц, которые выпали из биографии самого Волошина. Всеохватность и монументальность этих записей поражают. Кроме того, дневники Ювачева фантастически откровенны. В современной русской литературе мы не найдем такой степени откровенности — я бы даже сказал самоуничижения, да, абсолютного эксгибиционизма. Он не стесняется говорить о себе, не стесняется демонстрировать свои чувства, и это отчасти переворачивает наше представление о повседневности тех времен.

— Он ведь и не думал об их публикации?

— Нет, дневники были сокровенным другом автора, которому можно доверить все самое интимное. По-видимому, такая традиция существовала из поколения в поколение в семье Ювачевых, у них дневники писали все. Хармс, как известно, тоже оставил после себя записи, это был словно некий канал для реализации потаенных желаний. Дневниковое слово, по-видимому, давало единственную возможность как-то удовлетворить бушующие страсти.

— Ювачев даже сны подробно записывал и анализировал.

— Да, поэтому его документальные записи местами смыкаются с художественным творчеством: сны перемежаются с реальностью, удивительная форма фиксации сновидений. Я, например, ничего не помню, когда просыпаюсь. Видимо, Ювачев ставил себе целью запоминать, записывать и истолковывать сны. Причем он истолковывает их всегда с точки зрения человека, живущего в определенном месте и в определенное время. Например, описываются какие-то совершенно безумные перипетии, а потом автор задается вопросом: «Не свидетельствует ли это о близости апокалипсиса?». То есть он проводит параллели с современностью и ищет смысл увиденного во сне. Есть основания полагать, что это связано в том числе с фрейдизмом, Ювачев ведь читал огромное количество литературы. Его интересовало все, от религиозных книг до Шопенгауэра, Ницше и так далее. Он пытался уложить в голову все эти идеи, и временами ему не удавалось отделить одно от другого — фиксировалось им это почти как поток сознания.

— Я стараюсь не связывать творчество Ювачева с творчеством его сына, но, вероятно, первое отчасти объясняет второе?

— Дневники — своего рода вступление или предисловие к тому, что дальше получило развитие, и без этого предисловия сложно понять истоки творчества Даниила Ивановича, основу его образности и мышления. Все друзья Хармса, в том числе Всеволод Николаевич Петров, отмечали огромное влияние отца на сына.

Их встречи были настоящими церемониями. Иван Павлович пишет, что, мол, приходил ко мне Даня, сидел у меня час, мы с ним беседовали о Боге, о трех шестерках, о Густаве Майринке и так далее. Даниил Иванович принес ему книгу Беме, чтобы папа прочитал ее и потом высказал свои соображения. Папа возвращает книгу со словами «извини, сынок, я ничего не понял — ни Бе ни Ме». Они постоянно общались. Да, была, конечно, уничтожающая критика со стороны отца, он не понимал и не принимал то, чем занимался Даниил. Но в этой критике, по всей видимости, было что-то такое, без чего Хармс не стал бы Хармсом.

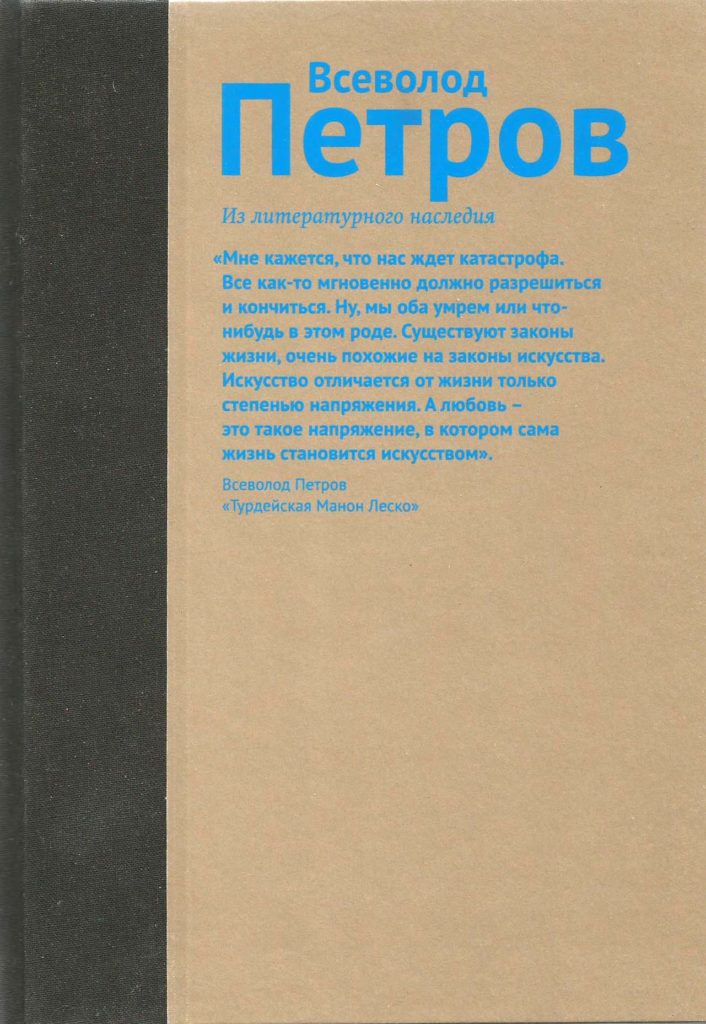

Всеволод Петров. Из литературного наследия. Составители Н.М. Кавин, И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2017

Всеволод Петров. Из литературного наследия. Составители Н.М. Кавин, И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2017

— Насколько я понимаю, к публикации архивных текстов упомянутого выше Всеволода Петрова вы тоже имеете непосредственное отношение?

— Когда уже близилась к концу подготовка текстов Ювачева, я решил изучить архив Петрова — у него ведь хранились некоторые ювачевские дневники, и я подумал: а не всплывает ли вдруг еще что-то, связанное с Иваном Павловичем? Ужасно обидно будет, если мы закончим нашу эпопею, а потом выяснится, что какие-то материалы прошли мимо нас. Я обратился к наследникам Петрова, и меня приняли в том самом доме в той самой хармсовско-ювачевской квартире: я увидел окно, которое есть на фотографиях хармсовского времени, комнату Даниила, и у меня возникло ощущение, что здешние стены несут в себе какие-то флюиды людей, живших там 60–70 лет тому назад.

Я попросил предоставить мне карт-бланш в поиске материалов, связанных с Ювачевым. Наследник Петрова, Николай Котляревский, откликнулся на мою просьбу и сказал: вот огромный стол с ящиками — пожалуйста, он в вашем распоряжении. Древний огромный стол, возможно, ювачевский: когда вдова Петрова, Марина Николаевна Ржевусская, умирала, она заперла некоторые его ящики на ключ и сказала всем домашним, что передала в Пушкинский дом все, что нужно было передать. Осталось только неинтересное, не подлежащее публикации и изучению, открывать нельзя, и запрет этот соблюдался.

Но я уговорил Николая эти ящики отпереть. Да, это непросто было сделать, но в итоге мы все открыли и вытащили оттуда тетради с дневниками, только теперь уже Всеволода Петрова. Дневники военного и послевоенного времени, машинописные рукописи с правками его философских, абсурдистских рассказов, которые он писал с 1939-го по 1947 год. Черновики «Манон Леско», маленькие книжечки, блокнотики с его короткими рассказами и поэтическими опытами тех времен, когда он ходил к Михаилу Кузмину. Петров из генерации кузминят — молодых людей, которые посещали Михаила Алексеевича и тоже пытались писать стихи.

Я выяснил, что ничего из найденного никогда не публиковалось. Там, например, была масса фотографий, которые обогатили хармсоведение (снимки Марины Малич, Эстер Русаковой, различных людей круга Хармса — Петрова). В общем, я не устоял перед соблазном поработать еще и с этими материалами.

В результате были подготовлены две книги. Первая — «Всеволод Петров. Из литературного наследия», куда вошли найденные мной дневники, а также философские рассказы, опубликованные с купюрами в одном из ежегодников Пушкинского дома. Было странно, что, имея в своем фонде рукописный вариант этих философских рассказов, сотрудники Пушкинского дома не стали публиковать их полностью. Рассказы Петрова замечательны тем, что это такой опыт абсурдистской прозы, возможно, один из первых в русской литературе того времени. А его дневники чрезвычайно интересны тем, что они военного времени. По ним можно судить о состоянии умов ленинградской интеллигенции, о том, что заботило людей, что их волновало, и о многом другом: об истории, о культуре, о живописи, о литературе, о любви, о надеждах. Дневники Петрова по объему несравнимы с дневниками Ювачева, конечно, но по содержанию это чрезвычайно важный документ.

Всеволод Петров и колесо ленинградской культуры. Каталог выставки. Составитель И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2018

Всеволод Петров и колесо ленинградской культуры. Каталог выставки. Составитель И.И. Галеев. М.: Галеев-Галерея, 2018

Эта книга оказалось успешной, весь тираж распродан, и потом мы решили, что да, это литературное творчество, но есть еще и вопросы художественной культуры. Петров ведь крупнейший историк искусства, практически главный идеолог ленинградской школы. Трудно найти современного ему ленинградского художника, о котором он когда-нибудь что-нибудь не написал. Так родилась идея выставки, посвященной памяти Петрова и художников, составлявших его круг — исследовательский, да и просто человеческий. А вместе с выставкой подготовили и издание — «Всеволод Петров и колесо ленинградской культуры», где были опубликованы произведения из личного собрания Петрова: картины, рисунки, гравюры, которые дарились ему благодарными художниками. Не просто объекты искусства, но скорее поводы для различных историй. Ну, например, гравюра Пиранези, подаренная ему в блокаду в 1942-м Алисой Порет, когда она уезжала в эвакуацию. Она сняла со стенки своего любимого Пиранези, зная, что Петров собирается писать о нем текст, и подарила ему. Через двадцать лет, в 1960-х, Порет оказалась в гостях у Петрова в «хармсовой» квартире и увидела на стенке свою гравюру. И так — со множеством вещей: акварели Басманова (Петров — автор первого текста о его творчестве), рукописи Лидии Аверьяновой, поэтессы, с которой у него в молодости случился роман... Все эти истории, сопутствующие предметам изобразительного искусства, позволили реконструировать мир тех людей, живших в некоторой замкнутости, в герметичности, где они могли спасаться от безумств окружающей действительности и раскрываться друг перед другом, не опасаясь ничего. Вот что по-настоящему интриговало, чему захотелось посвятить свое время и, не скрою, какую-то часть своих средств.

— Планируете ли вы продолжать эту линию? Или можно считать, что все издано?

— Есть план переиздать выдающуюся повесть Петрова «Турдейская Манон Леско» в сопровождении его дневниковых записей того времени. Дело в том, что, когда она была впервые опубликована в 2006 году, публикацией занимался Владимир Эрль, он дружил с автором. Собственно он и настоял на необходимости публикации этой вещи, которая распространялась в устной форме — читалась в ленинградских домах. Многие посчитали опубликованное Эрлем просто литературными фантазиями человека интеллектуальной профессии, скажем так. Но на самом деле у этой истории есть вполне реальная основа, поэтому необходимо подкрепить литературный текст документальными материалами.

— Мне кажется, «Манон Леско» отчасти похожа на беллетризованные дневники.

— Так оно и есть, очень много параллелей между литературным текстом и дневниковым, много интересных пересечений.

— Под конец разговора хочу вернуться к фигуре Владимира Глоцера. Отношение к нему в издательских да и читательских кругах было, мягко говоря, критическое, поэтому очень странно слышать, что сын передал его архив, из-за которого было столько скандалов, в РГАЛИ.

— Андрей мне говорил, что буквально машины грузил и отправлял.

— Такое ощущение, что он тем самым решил посмертно восстановить репутацию отца.

— Но Андрей хорошо понимал, что стоит денег, а что не стоит. Глоцер ничего не выкидывал, все хранил у себя. У него была комната, буквально забитая коробками с материалами.

— И он ведь ничего никогда не давал никому?

— Ничего никому.

— Вы просто редкое исключение?

— Возможно, дело в том, что я никогда публично не выступал с осуждением Глоцера. И хорошо, что сын так поступил с его архивом, теперь есть шанс, что исследователи что-то там почерпнут. Глоцер ведь был секретарем Маршака, секретарем Чуковского, там материалы, связанные с этими именами. Много материалов, связанных с Борисом Житковым, например.

— Он занимался Житковым?

— Специально не занимался, но через Лидию Чуковскую получил материалы. И я уж не говорю про Введенского.

— Мы все привыкли о Глоцере дурно отзываться, хотя сам он к нам относился очень хорошо, часто приходил в «Фаланстер», подолгу с нами беседовал.

— Вы знаете, с ним такая история... Мне кажется, в какой-то момент произошла некая демонизация его личности, и Глоцер стал своего рода чуковским тараканом для всего литературного сообщества. Он ведь залез на гору и сказал: «Так, ша! Всем сидеть, иначе я вас всех засужу». И тут все скуксились: поняли, что этот чувак может их действительно потащить в суд и наказать. На самом деле все эти страшилки особых оснований под собой не имели, хотя Глоцер был юрист, выпускник юрфака МГУ.

— С некоторыми он действительно судился.

— Но личностью Глоцер был интереснейшей. И снова приходит на ум параллель между ним и Николаем Харджиевым. Оба они, во-первых, сделали очень много полезного для русского авангарда, а во-вторых, причинили ему же очень много вреда. Но этот вред — он как бы такого позитивного свойства, потому что то дурное, что было сотворено этими двумя пассионариями-архивариусами, заставило многих присмотреться к авангарду повнимательнее и глубже его изучить.

— Интересный поворот судьбы: о Харджиеве невозможно сказать ничего плохого, о Глоцере — ничего хорошего, иначе тут же на тебя кто-нибудь набросится.

— У Харджиева есть авторитетный защитник, Михаил Мейлах, хотя все равно многие вступают с ним в дискуссию о положительных и отрицательных сторонах деятельности Харджиева. У Глоцера таких защитников нет. Никто его не защищает. Помню, разговаривал как-то раз с покойным Михаилом Евзелиным, и он полчаса мне рассказывал по телефону о том, какой демон был Глоцер, до того он его ненавидел.